出来事

1月30日 業間活動(長縄とびの練習)

大休憩、いつもは自由遊びの時間ですが、時期によっては全校生で持久走の練習や縄跳びの練習に取り組むことがあります。今は長縄とびの練習の時期です。今日は風も少なく、外の運動にはぴったりの陽気でした。

短縄とびは家庭でも練習できますが、長縄とびは人数が集まらないとその楽しさを十分に味わうことができないため、学校ならではの楽しい活動の一つです。

1月29日 放送集会

感染症拡大予防のため延期されていた全校集会を放送にて行いました。

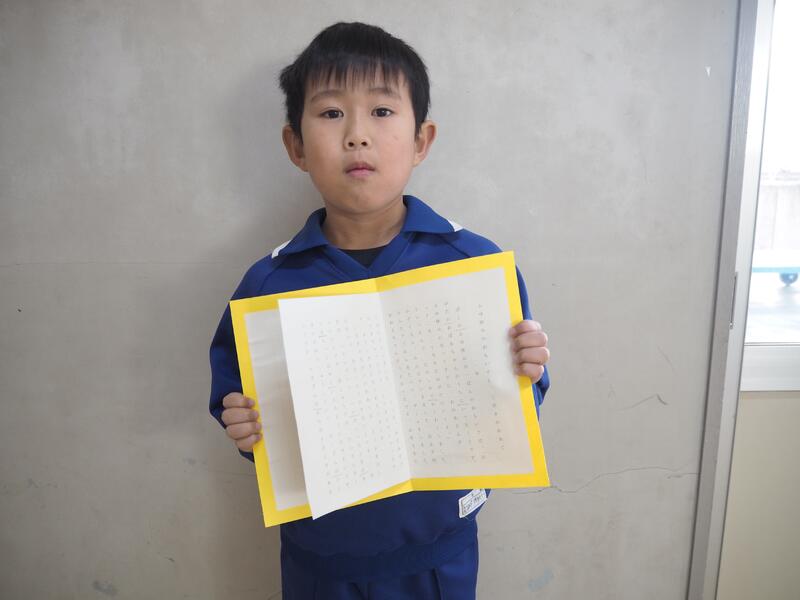

代表児童による、3学期の抱負の発表を行いました。

どの子も、冬休みの思い出や反省とともに、三学期に頑張りたいことを発表しました。いずれの発表も「春には次の学年に進級する」ということを念頭に置いており、希望とやる気にあふれた内容でした。

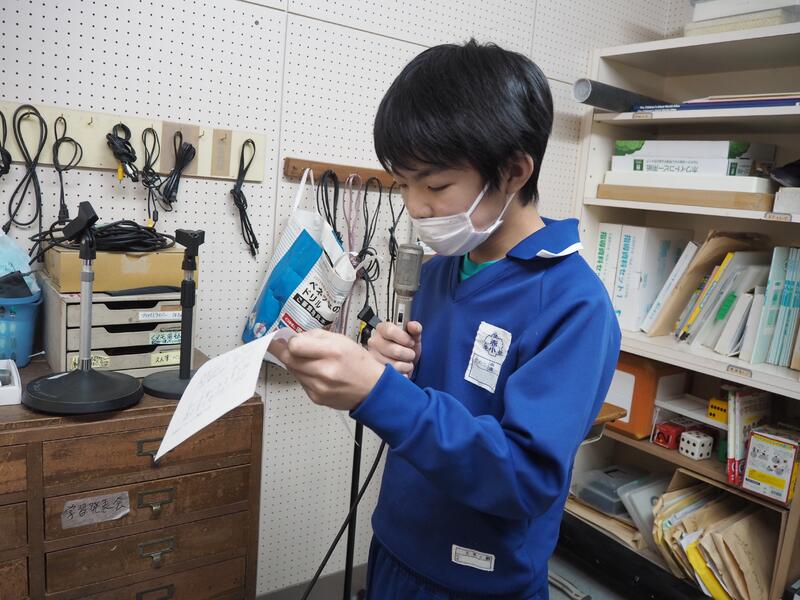

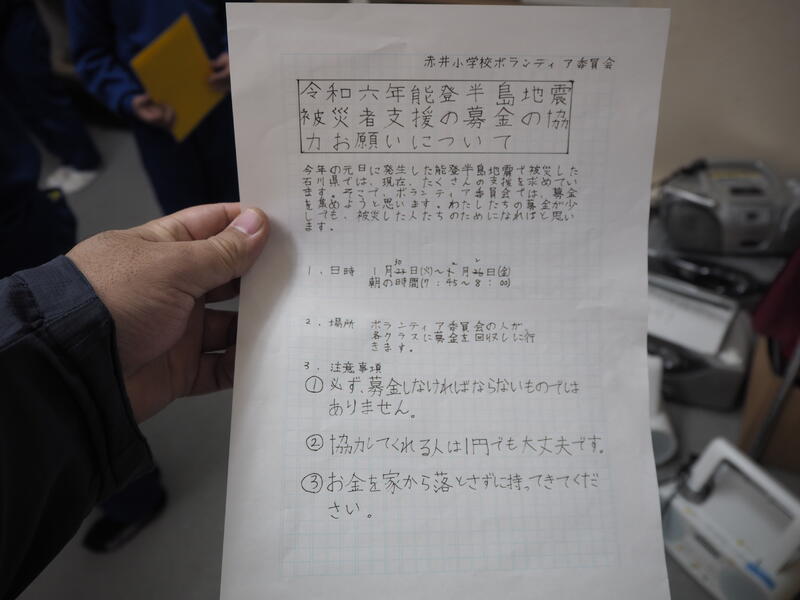

また、ボランティア委員会より「令和6年能登半島地震」について被災者支援募金の呼びかけがありました。

これはボランティア委員会の児童が「何かできることをしたい」と、担当教員に相談したことから始まった活動です。児童主体の活動なので、呼びかけの対象は同じ児童です。ただし、お金に関することなので家の人に黙って持ち出すことはしないように付け加えて呼びかけています。

「気づき、考え、実行する」という言葉がありますが、子供たちが行動を起こしてくれました。

1月26日 紙版画もまた楽し

4年生は国語で説明文の読み取りを行っています。

今回の説明文の題材は「災害にそなえる設備」。校舎内外にどんな設備があるのか探してみました。

「職員室の中にもあるよ」という教頭先生の案内で、自動火災報知器の火災受信機を見せてもらいました。

「校舎内で火事が起きたら、どこで火事が起きているか、この表示を見れば分かります」という説明に「なるほど」と納得の様子。

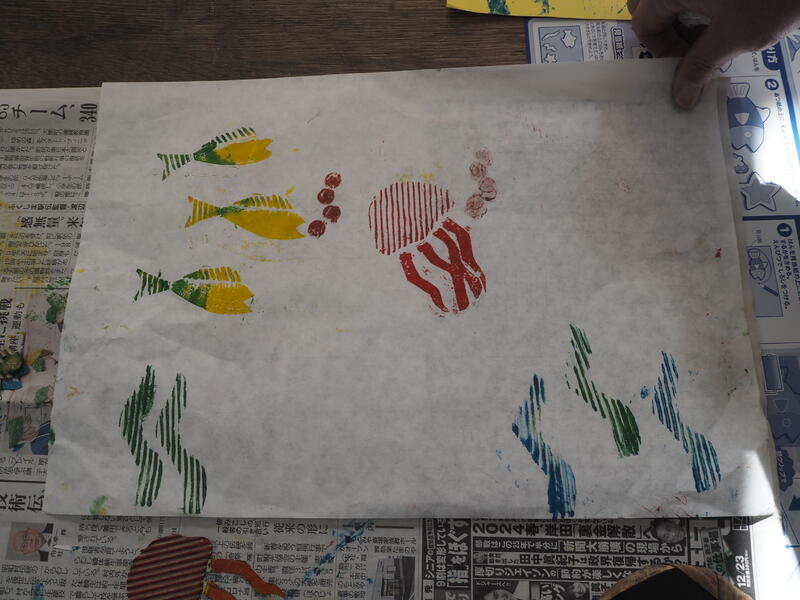

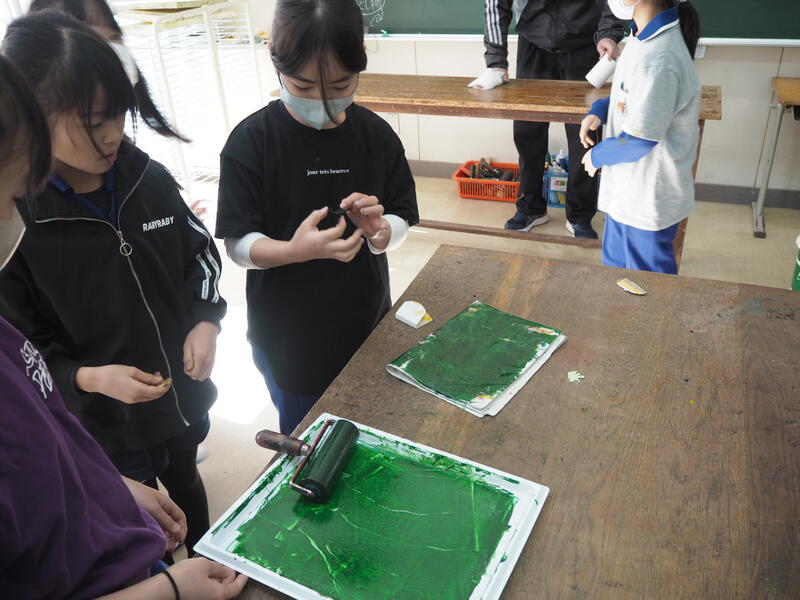

3年生は多色の紙版画に挑戦です。素材の特徴を生かしながら、楽しく活動しています。

ローラーでインクをつけて

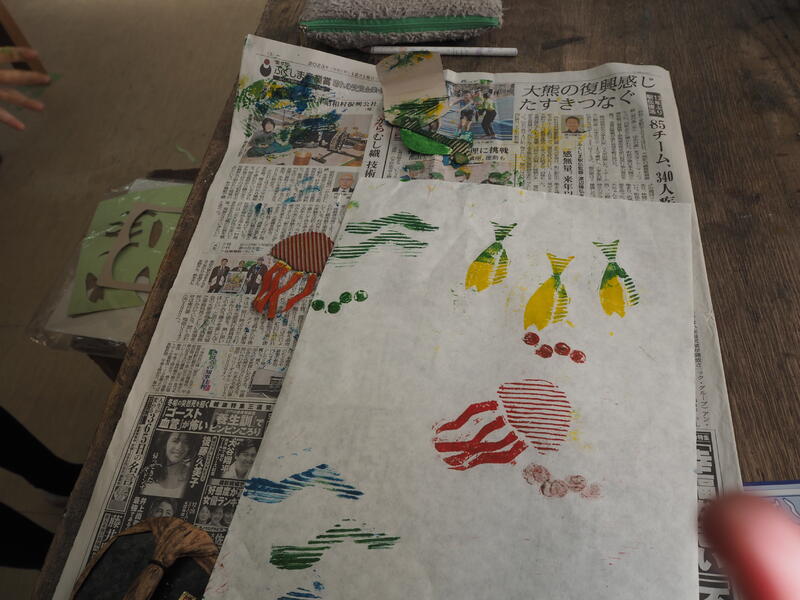

紙にはさみ、ばれんでよくこすると・・・

左側の海藻の隣に、新たな模様がうつりました。手はだいぶ汚れますが、これも学校だからこそできる活動の醍醐味です。

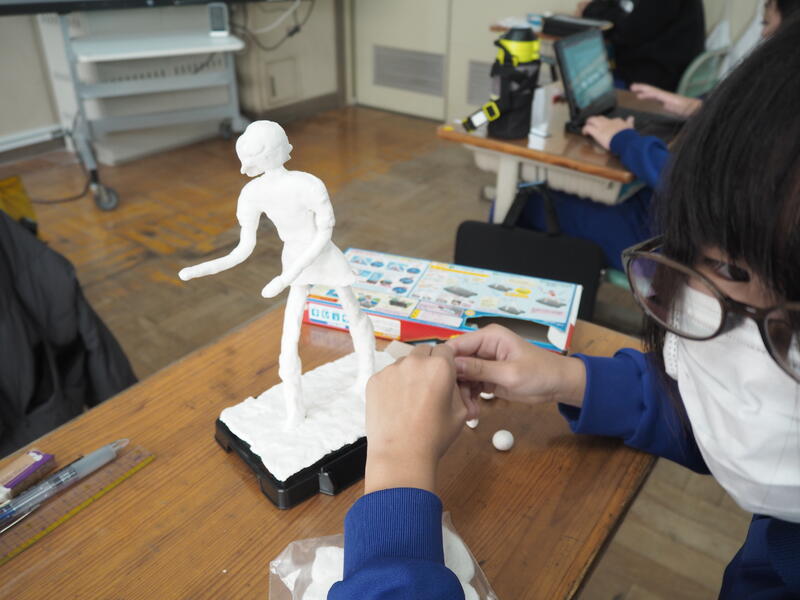

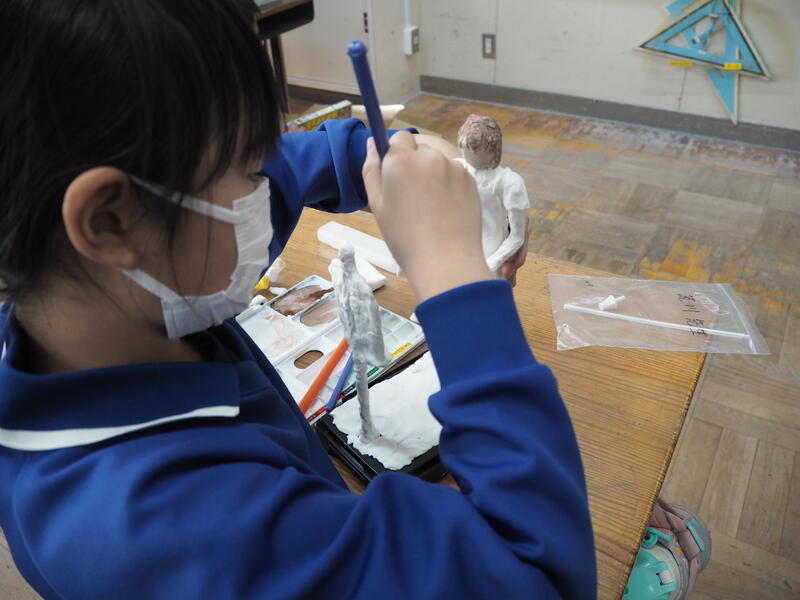

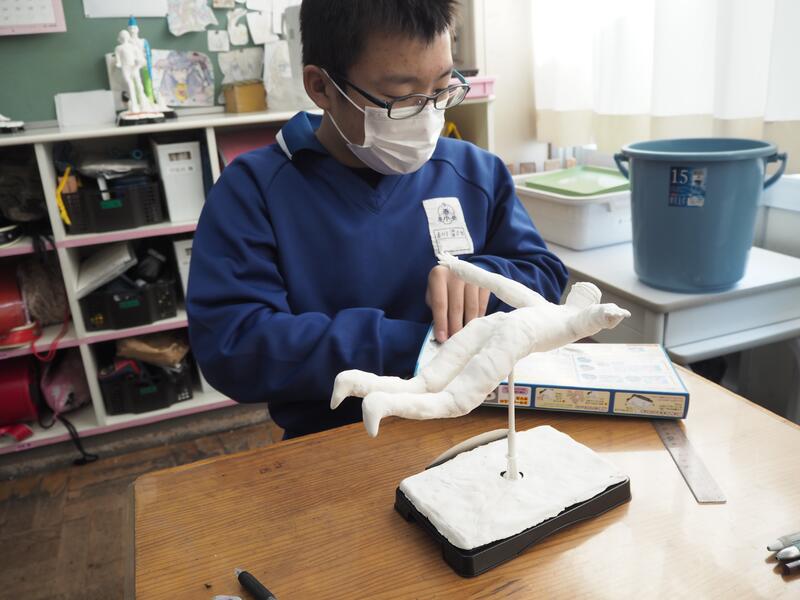

6年生は人型の模型を利用して、立体作品を作っています。「読書をしている自分」「シュートを決めている自分」「ダンスをしている自分」など、思い思いのポーズが並ぶと、見ていても楽しいです。

今日も風が冷たい一日でした。空気も乾燥しています。

一昨日、いわき市の防災メールで「新型コロナの急増・インフルエンザの流行」についての呼びかけがありました。10歳未満や10代の若い世代の割合が高いようです。週明けも元気に登校できるよう、基本的な感染対策を行って健康的な週末をお過ごしください。

1月25日 冷たい風が吹いていますが

冷たい風が吹いていますが、校内ではそれぞれの学年で元気に学習活動に臨んでいます。

○1年生国語では、このところ「たぬきの糸車」について学習してきました。これまでと比べてだいぶ長い文章のお話ですが、音読も頑張っています。今日は、これまでのプリントをまとめて簡単な冊子を作るため、表紙の色塗りをしました。「こんな場面があったね」「あの場面が好きだな」と、これまでの学習を振り返りながら塗っていました。

○4年生は算数で面積の学習です。これまでの学習ではノートの上で収まるような大きさの図形について考える問題が多かったのですが、「平方メートル」や「アール」「ヘクタール」などの単位も扱うようになり、具体的な大きさをつかみにくくなっています。そこで、教室内に新聞紙を貼り合わせて作った「1平方メートル」を掲示するなどの工夫をして、「量感」を育てています。公式だけでなく、量の感覚も算数の学習では大切です。

量感といえば、昨日のことですが、2年生も量感をつかむ活動をしていました。「1メートルに近い長さを見つける」活動です。1メートル物差しを片手に、二人一組になって校舎内を探して歩きました。

1メートル丁度の高さを見つけました。記念の一枚です。

1月24日 図工の様子(版画)

3学期の図工は各学年で版画の単元が計画されています。

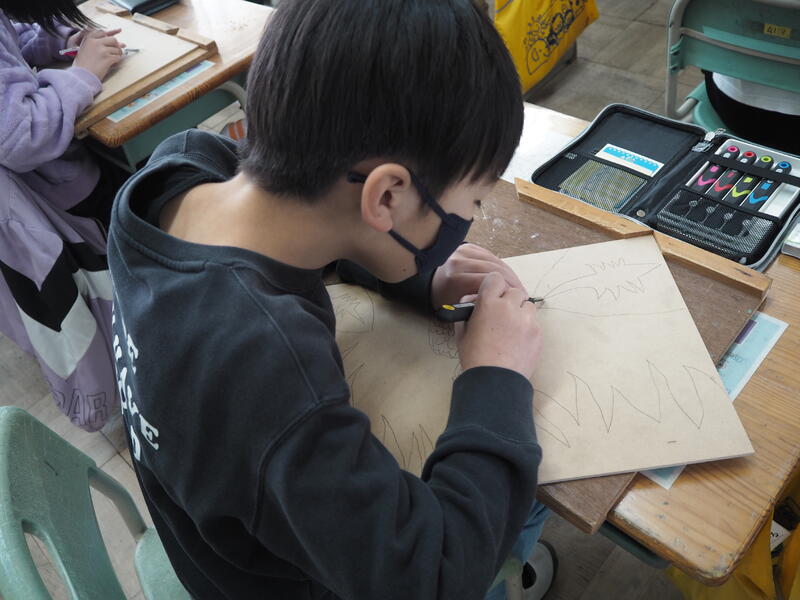

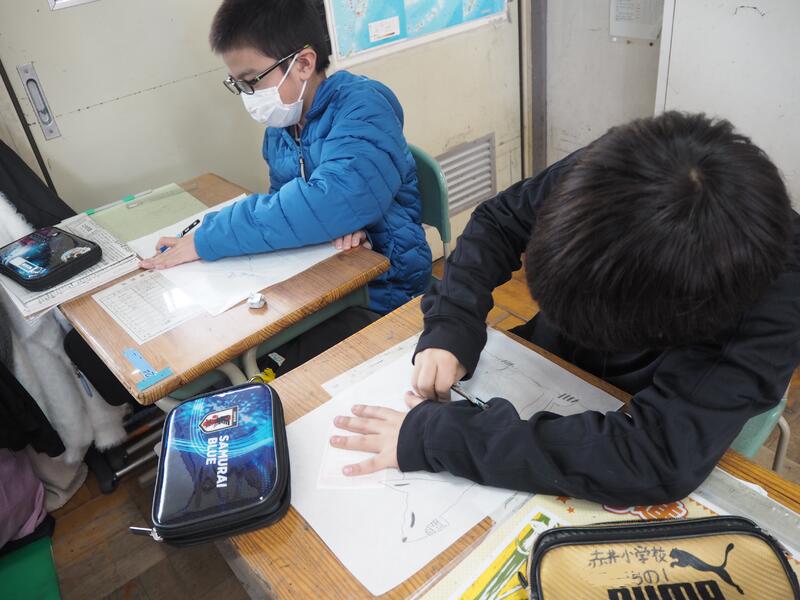

3年生以下は紙版画、4年生以上は木版画です。

4年生は初めて彫刻刀を扱います。

正しく、安全な使い方を確認してから、早速試し彫りをしました。みんなどきどきです。

慣れてきたら、いよいよ本番です。慎重に掘り進めていきます。

初めは緊張しながらでしたが、「楽しくなってきた~」という声があちこちで聞こえてきました。

彫刻刀とのよい出会い方ができました。

5年生も版画に取り組んでいます。昨年度に彫刻刀を経験しているので、それを踏まえて下絵を描いています。

学年が1つ違うだけで、描かれている内容がぐっと大人びて見えました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 2 | 28 1 | 29 1 | 30 2 | 31 1 | 1 |

2 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 2 | 8 |

9 | 10 4 | 11 1 | 12 1 | 13 2 | 14 | 15 |

16 | 17 1 | 18 2 | 19 1 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 1 | 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

いわき市平赤井字田町49

TEL 0246-25-2897

FAX 0246-25-2899