2019年10月の記事一覧

キャリア教育~これからの予定

バッテリーバレーフェスタでの社会貢献活動は無事に終了しましたが、平三中のキャリア教育はこれからも続きます。まだまだ申込み受付中の活動もありますので、学校の外で自分を高めたいと思う生徒のみなさんはぜひ参加してみて下さい。活動の成果は随時HPにて報告しますのでどうぞお楽しみに!

(今後のキャリア教育実践の予定)

10月13日(日) イギリスの高校生20名との文化交流(Jヴィレッジ)

11月 2日(土) 鳴き砂を用いた砂絵教室(泉町大原団地)

11月16日(土) 光のさくらまつり点灯式(いわき駅前)

11月16日(土)~17日(日) 広島スタディツアー(広島市)

*その他にも、Jヴィレッジでの桜の祈念植樹などが予定されています。

キャリア教育活動報告⑤~バッテリーバレーフェスタでサプライズ!

すべての日程が終わって解散…と思ったその時、トヨタ自動車さんから「ぜひ2日間お手伝いをしてくれたお返しをしたい」という申し出をいただきました。なんと平三中の生徒たちだけのためにワークショップを実施してくれるというのです!会場はきれいに撤去されていましたが、生徒たちが活動するスペースだけが残されているのを見て大感激!一日の疲れも忘れて思いっきり活動を楽しみました。

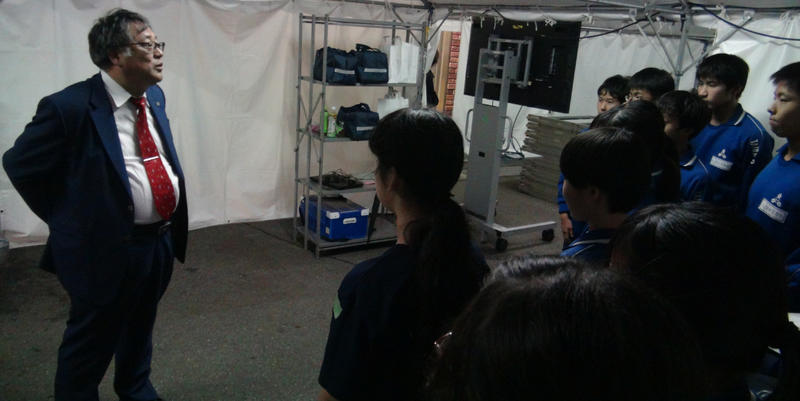

そしてそのままトヨタ自動車さんと東洋システムさんで行う終礼に参加。参加者を笑顔をするためにどれだけの準備と努力をしているのかを生徒たちは学びました。あいさつの大切さ、本気でやることの素晴らしさ、そして目標を持って活動することの意義を学んだ2日間。最後には東洋システム株式会社の庄司秀樹社長から、活動を支援してくれたことへのねぎらいと中学生のみんなこそがこれからの未来を切り開いていくのだという熱いメッセージをいただきました。

キャリア教育活動報告④~バッテリーバレーフェスタでワークショップのお手伝い

今回生徒たちが参加した目的は、バッテリーバレー構想について学ぶことはもちろん、「中学生の自分たちにもできることを考えて行動する」という平三中キャリア教育の理念を実践するためです。2年前からお手伝いをしているバッテリーバレーフェスタですが、今年はトヨタ自動車さんが小学生向けに実施している燃料電池体験のワークショップで、東洋システムさんの社員の方々と運営の補助を行いました。

受付付近の水掃きをしたり子どもたちへの記念の品を準備したりして、ワークショップの受付開始を待ちます。

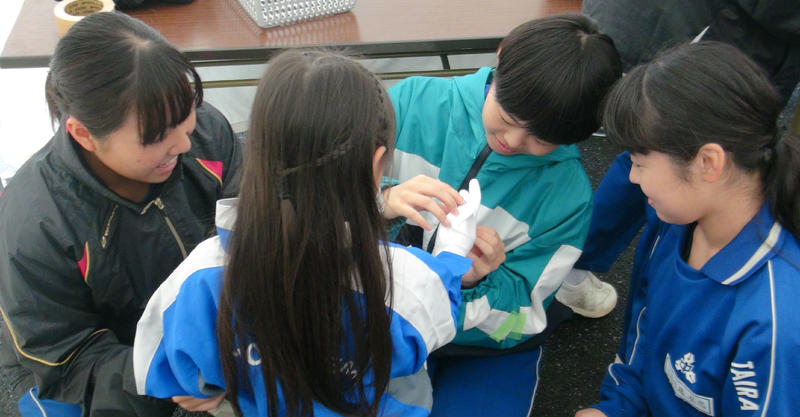

そしていよいよ受付開始。すぐに定員一杯になってしまう人気企画だけあって、楽しみにしている親子連れが次々とやってきます。生徒たちは膝をついて子どもたちの着替えを手伝ったり、保護者の方のエプロン着用のお手伝いをしました。気さくに子どもたちに声をかけたり、進んで仕事を見つけて献身的に取り組む姿勢はとても立派でした。

そして90分のワークショップが終わると、最後に用意した記念品を手渡します。笑顔で戻ってくる子どもたちの表情を見て、それまでの準備が報われた充実感でいっぱいだったようです。

キャリア教育活動報告③~バッテリーバレーフェスタで水素燃料電池製作

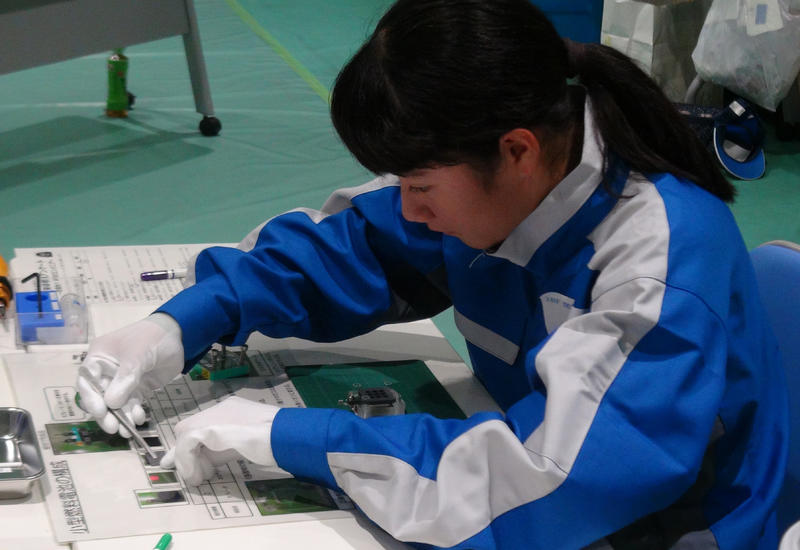

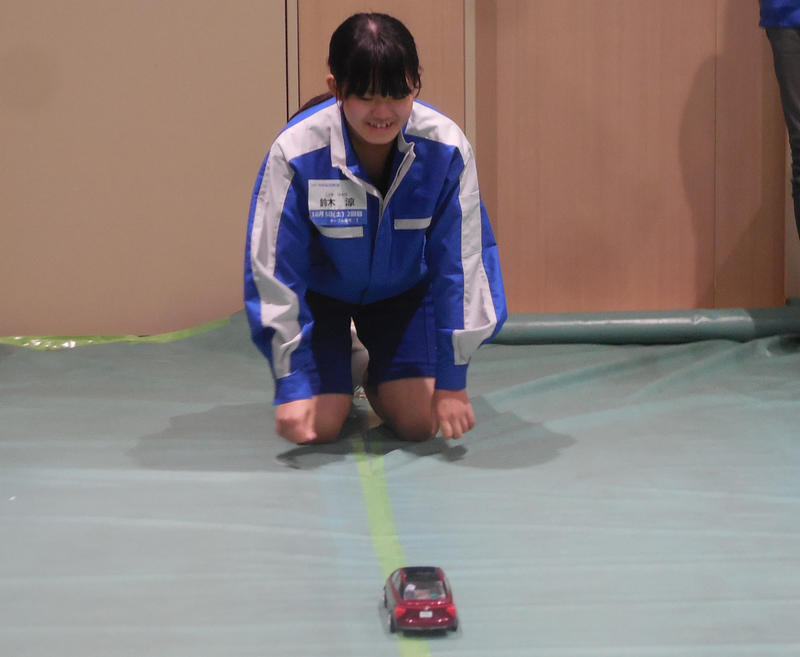

バッテリーバレーフェスタは体験や見学だけのイベントではありません。実際に水素燃料電池を製作して、車を走らせるという「ものづくり」活動も行われました。中学生もトヨタ自動車で実際に自動車づくりを行っているスタッフが講師を務めるワークショップに参加。水素燃料について学習をしたあと、実際にどのような車を作りたいかを話し合って、燃料電池づくりに取りかかりました。

燃料電池を作るには様々な工程があり、どんなに小さなミスでもうまくいかないことを学びました。製作に取り組む表情は真剣そのものです。

電池が完成したら性能をチェックします。データの分析にも熱が入ります。そしてトヨタ自動車の方々からは、「Plan(計画)Do(実行)Check(評価)Action(改善)」のサイクルが大切で、うまくいかなくても夢を実現するには情熱が原動力であることを学びました。

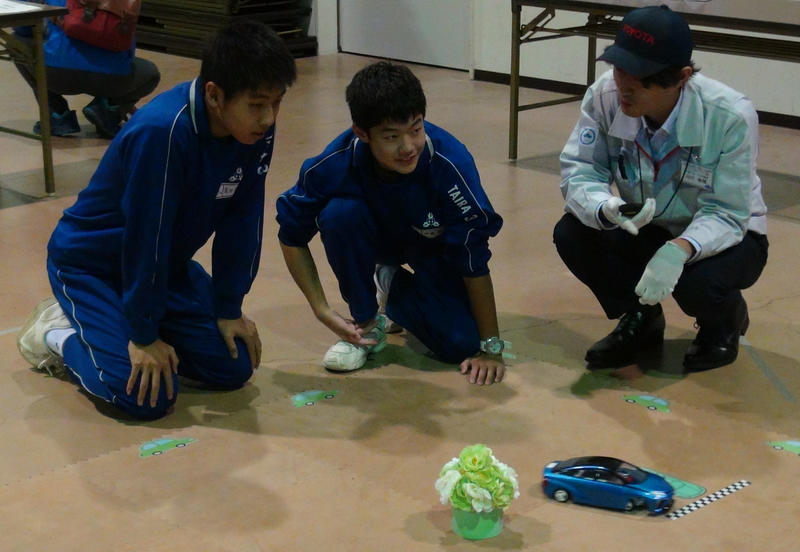

そしていよいよ走行実験。自分たちが作った燃料電池を搭載したMIRAIが走り出すと、大きな歓声が沸き上がりました。今回体験したものづくりの楽しさを、これからも忘れないで下さいね!

キャリア教育活動報告②~バッテリーバレーフェスタで次世代モービル体験

10月5日(土)・6日(日)に小名浜アクアマリンパークで行われたバッテリーバレーフェスタ2019。いわきを蓄電池産業の集積地として発展させていこうという「バッテリーバレー構想」の広報イベントです。平三中の生徒14名がこの活動の趣旨に賛同して参加し、電気や水素燃料をエネルギーとする次世代モービルを体験しました。

実際に昨年度の入試ではこのイベントに参加した経験を入試の面接試験でアピールしたり、その研究内容を進学先で学習したいと工業系の学校に進学した生徒もいて、自分の進路選択に大いに役立っています。

〒970-8036

いわき市平谷川瀬字吉野作56-2

TEL 0246-25-2579

FAX 0246-25-2591