今日の出来事

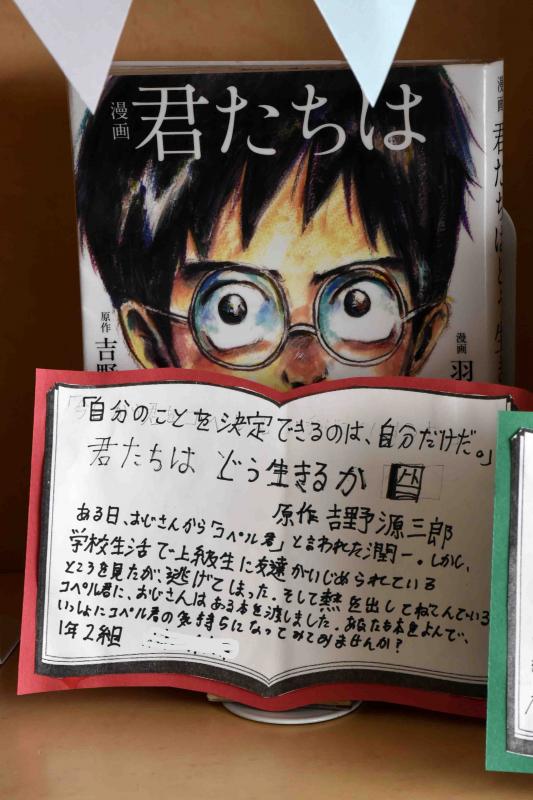

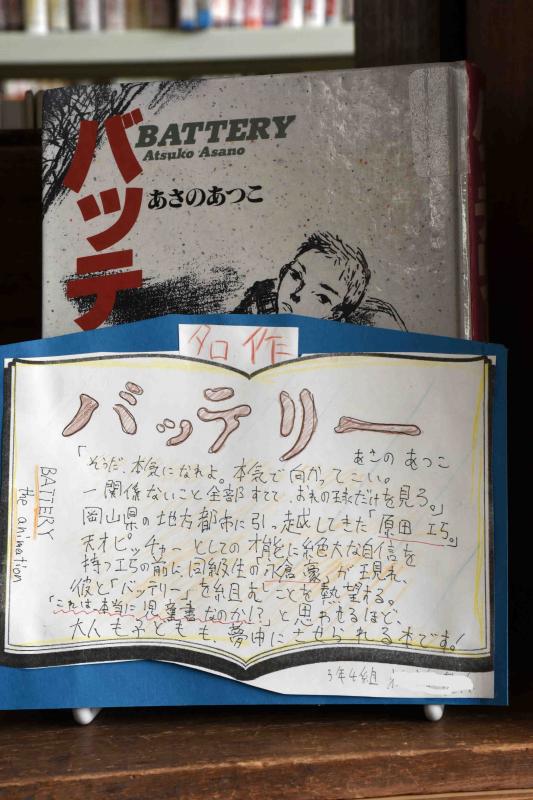

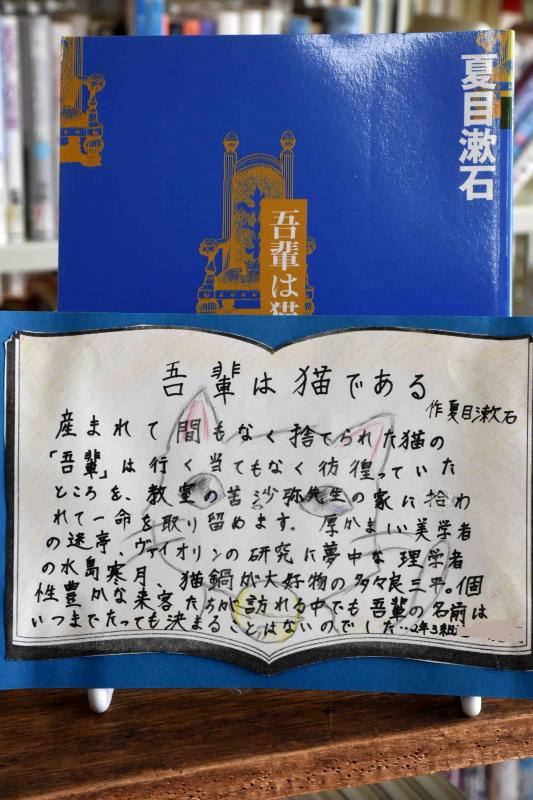

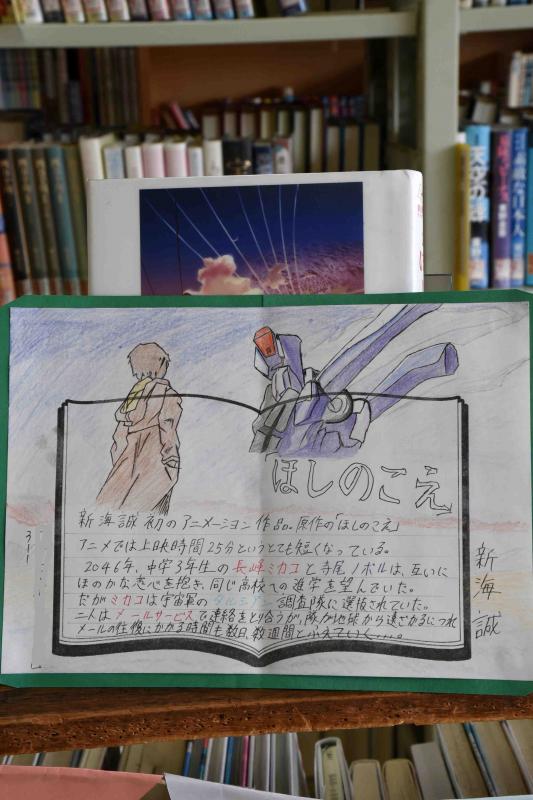

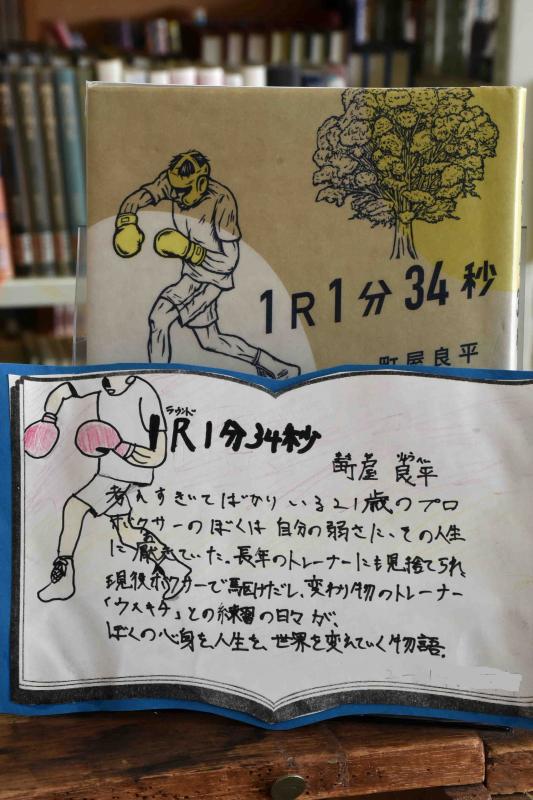

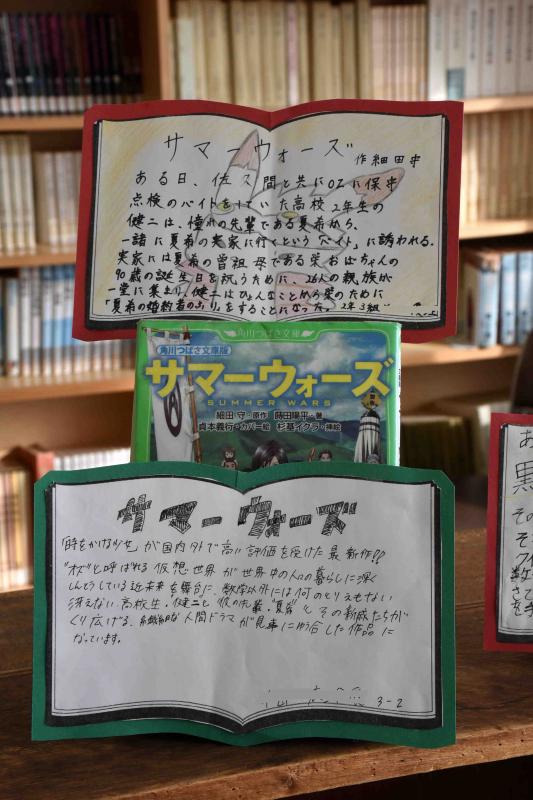

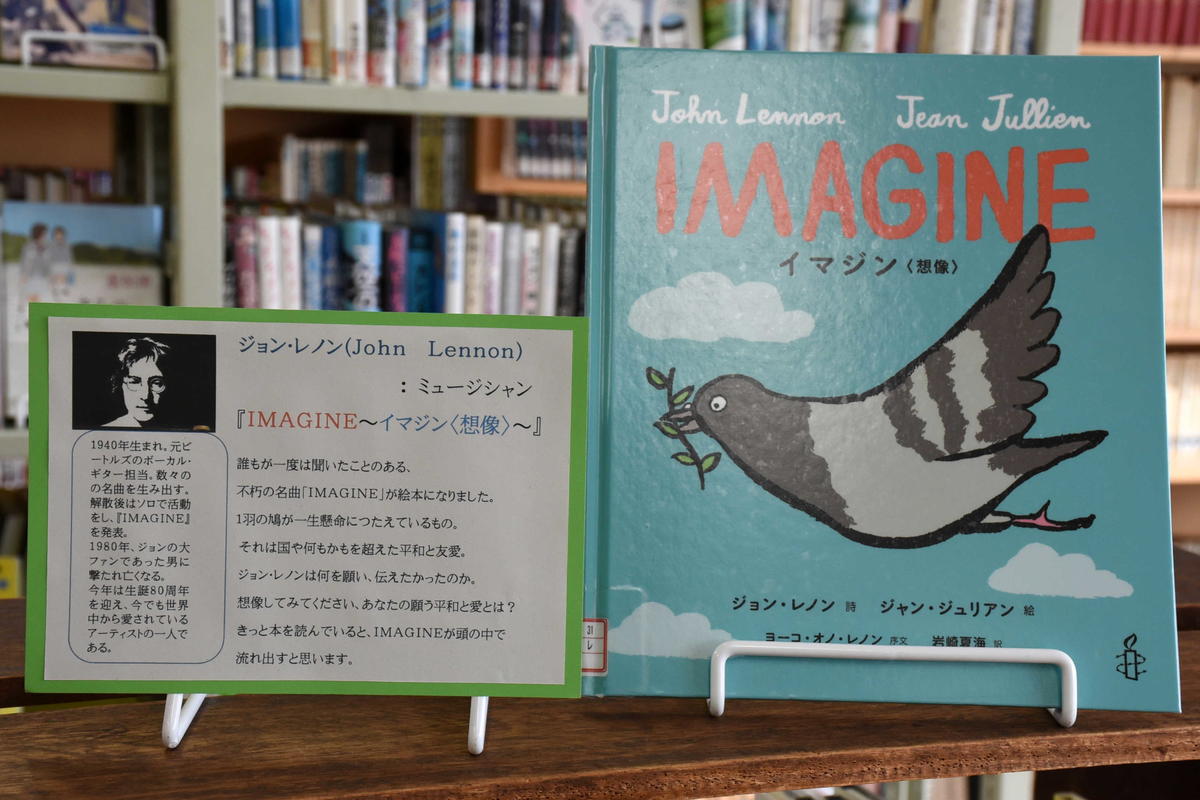

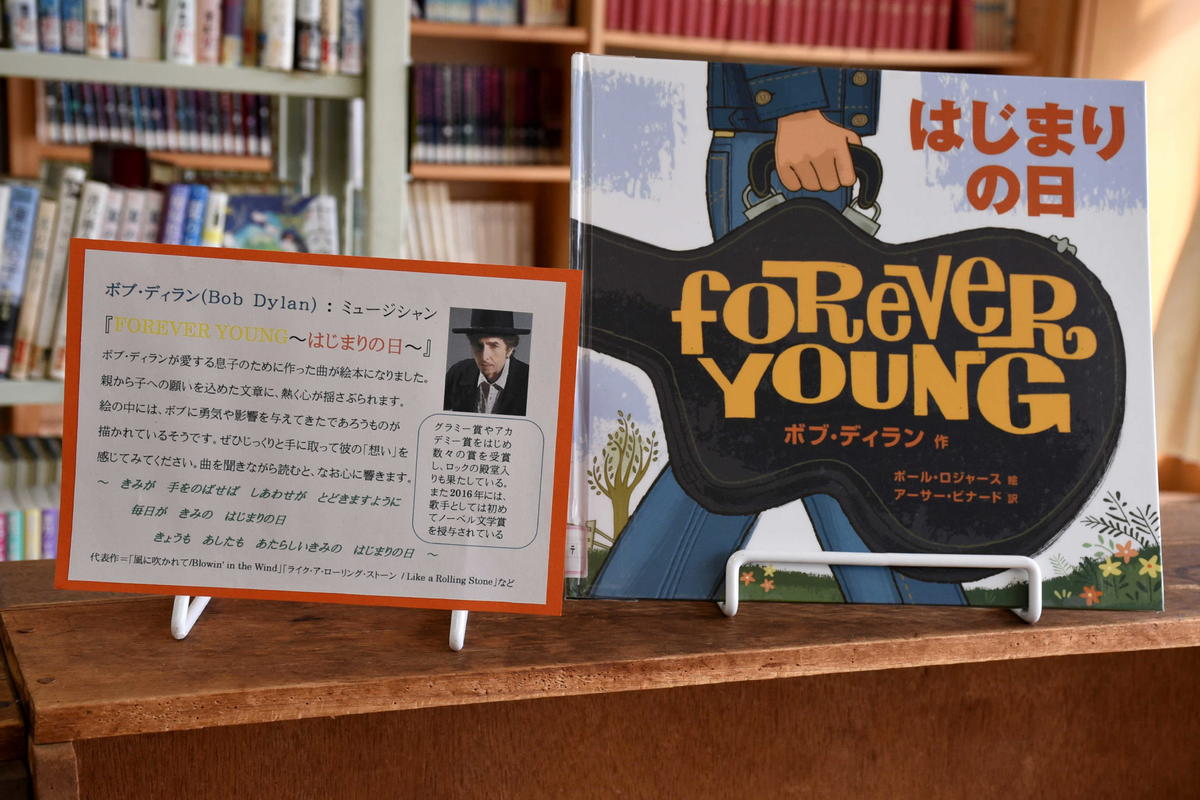

図書紹介第3弾!(図書委員会)

図書室の書架に、図書委員さんによる図書紹介が掲示されています。

生徒たちには、人生をよりよく生きるために、読書の習慣を身につけ、良い本と出会ってほしいと考えています。

今日の昼休みは、2年生を対象に図書の貸し出しが行われました。図書委員さんが、PCの管理システムを使って貸し出しの手続きを行っています。

「地域から学ぼう」学年発表会(1年 総合的な学習の時間)

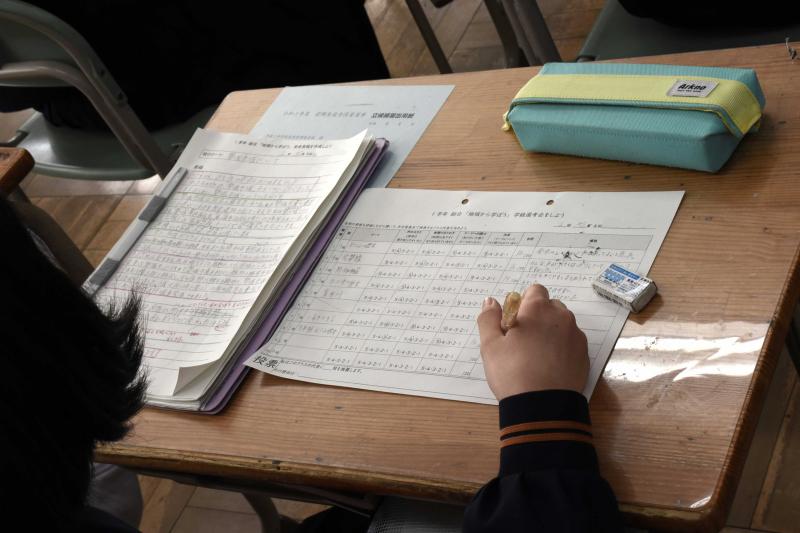

1月25日(月)、1学年の総合的な学習の時間で、これまで「地域から学ぼう」のテーマの下、調べ学習に取り組んできた内容について、学年の発表会を行いました。

講師として、社会教育指導員の小野浩先生をお迎えし、発表内容等についての講評をいただきました。地域をテーマに各自の疑問や関心を追究できた点について賞賛していただきました。一方、わかりやすい効果的なプレゼンの仕方については、今後の工夫や努力が必要であることが課題となりました。

小野浩先生には、2月10日(水)に実施する「地域学習講座」の講師として、1年生の生徒たちに講話をいただくことになっております。小野浩先生独自の切り口で、地域の歴史についてお話いただけます。調べ、発見する楽しさを生徒に伝えてくださることと思います。

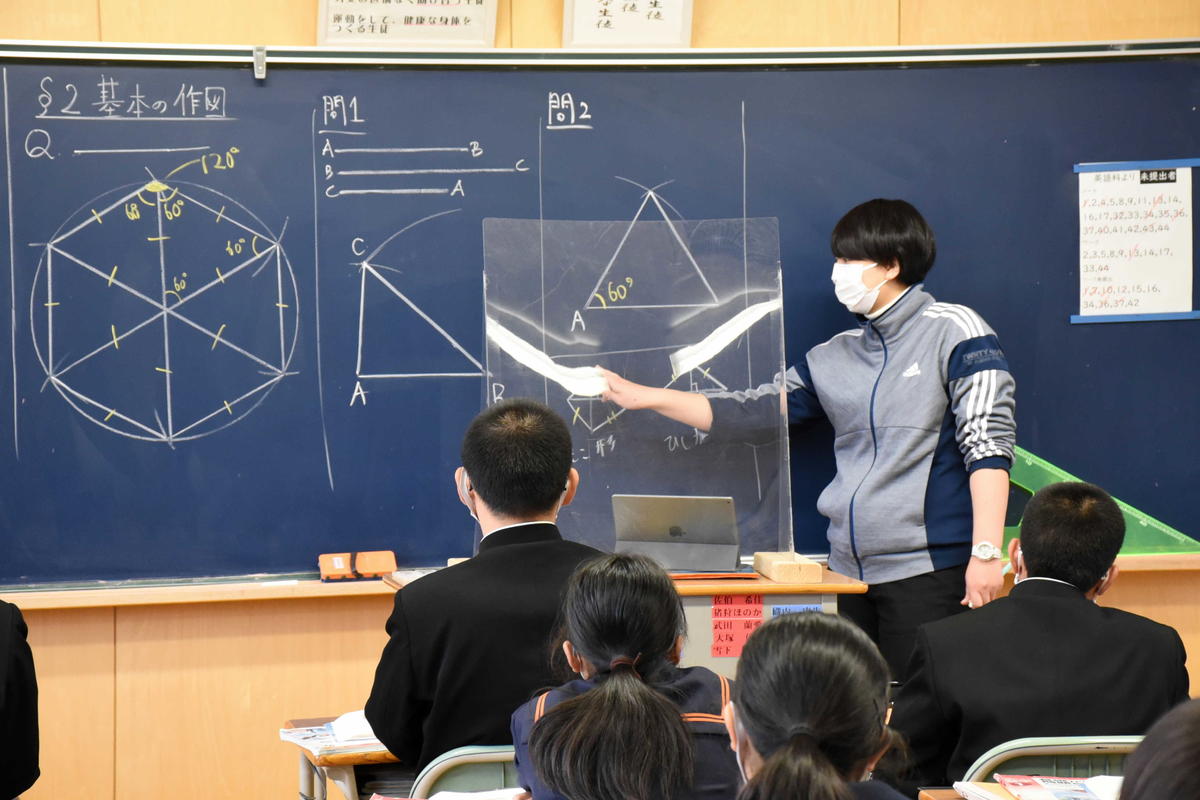

立体の体積の求め方(1年 数学)

1年生の数学科では、現在、立体の体積や表面積についての学習を行っています。

1月21日(木)、1年2組では、立体の体積の求め方についての学習を行いました。

学習内容に応じて、黒板と電子黒板を使い分け、生徒の理解を促しました。

円錐や四角錐、三角錐の体積の求め方を実物を見せて考えさせました。

円錐や四角錐、三角錐の体積は、円柱や四角柱、三角柱の3分の1となることが、よく理解できたものと思います。

明るい雰囲気で、生徒の発言やつぶやきがたいへん活発な授業でした。

「地域から学ぼう」1年 総合的な学習の時間

1月20日(水)、1学年の総合的な学習の時間において、「地域から学ぼう」とのテーマの下、調べ学習を行ってきたことを、学級内でグループごとの発表会を行いました。

生徒たちが追究した内容は、「平二中の歴史」や「いわきの偉人」「いわきの方言」など、多岐に渡りました。調べたことを笑顔で発表する姿が多くみられました。また、聞く側も真剣に耳を傾け、事後に積極的に感想や質問を述べていたことに感心させられました。

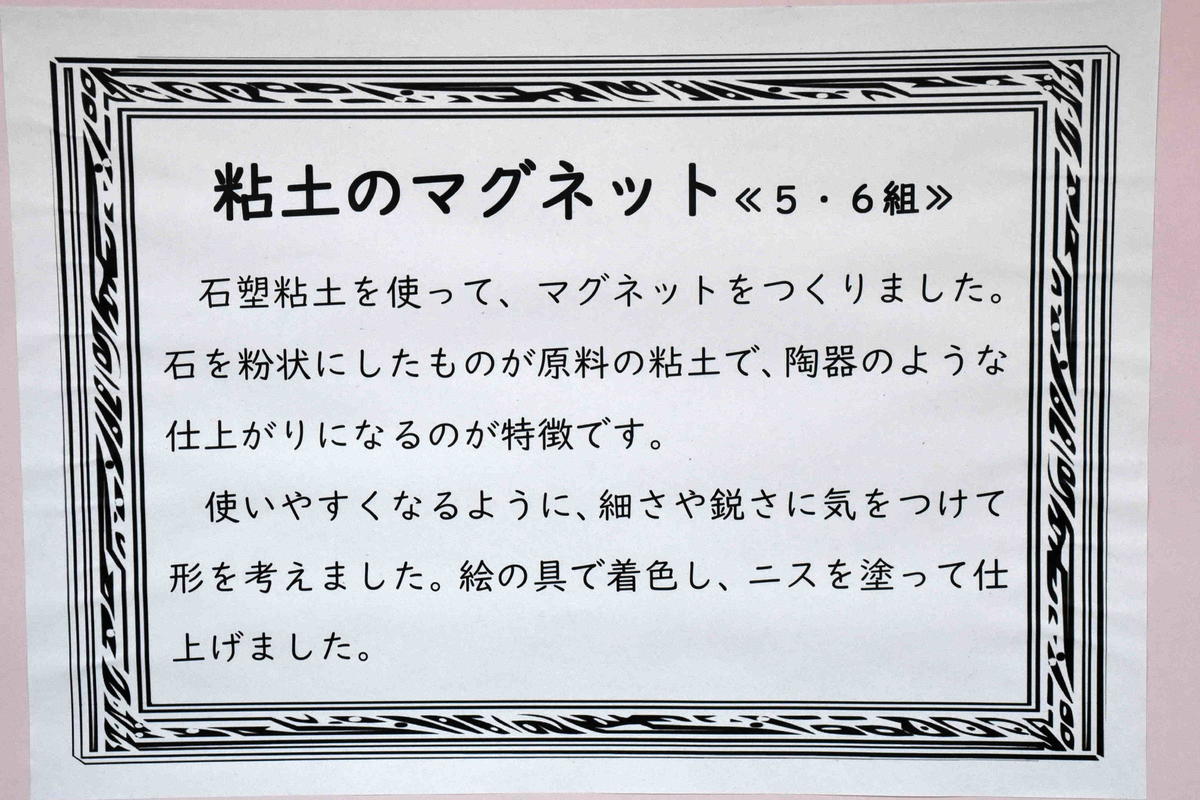

「粘土のマグネット」展(5・6組)

このほど、美術室前の廊下に5・6組の生徒作品「粘土のマグネット」が展示されました。

野球ボール

アライグマ

おいしそうなオムライス

クローバー

ココスのハンバーグステーキ税込み680円

シビレチョウ

テントウムシ

ネコ

マウス

マカロン

みかん

桜もち

四つ葉のクローバー

東京都庁

日輪刀のつば(たんじろう)

白黒ネコ 顔

白黒ネコ 全体

美しいダンゴ

富士山

北海道新幹線H5型のケーキ

野球グローブ

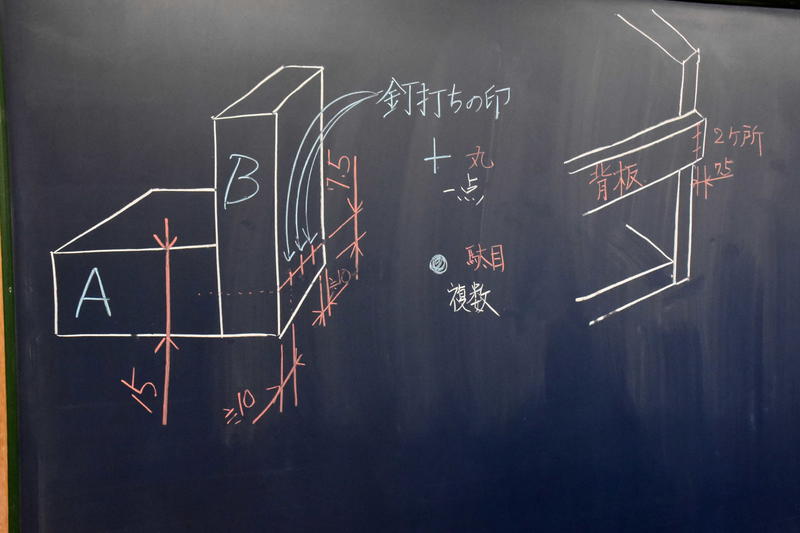

1学年 技術科(木材加工)

1学年の技術科では、現在、木材加工に取り組んでいます。

「本立て」の設計と製作を通して、木材の特徴や加工法について学んでいます。

本日5・6校時の1年1組の授業では、慣れない道具の扱いに四苦八苦しながらも、全員が意欲的に真剣に、けがきや切断などの作業に取り組んでいました。

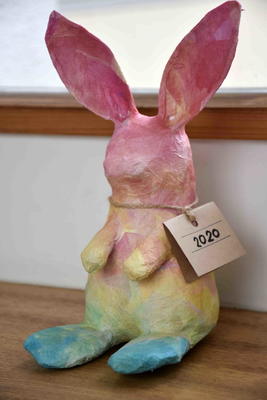

ほっこりオブジェ展(美術部)

このほど、南校舎と北校舎をつなぐ渡り廊下に、美術部の生徒によるオブジェ作品が展示されました。

かわいらしい作品群にほっこりした気持ちにさせられます。学校へお越しの際には、是非ごらんください。きっとお気に入りのオブジェに出会えることでしょう。

福島県アンサンブルコンテスト、明日開催!

明日、アリオスで「福島県アンサンブルコンテスト」が、感染症対策を徹底した上で、無観客で開催されます。

本校からは、管打八重奏のメンバーが出場します。

本日午前、事前ステージ練習の機会が与えられております。写真は、ステージ練習へ向けて出発する直前に撮影したものです。

生徒たちの様子から、本番に向けた気合いが十分に感じられました。これまで一生懸命に練習を重ねてきました。その成果を発揮してほしいものです。健闘を祈ります!

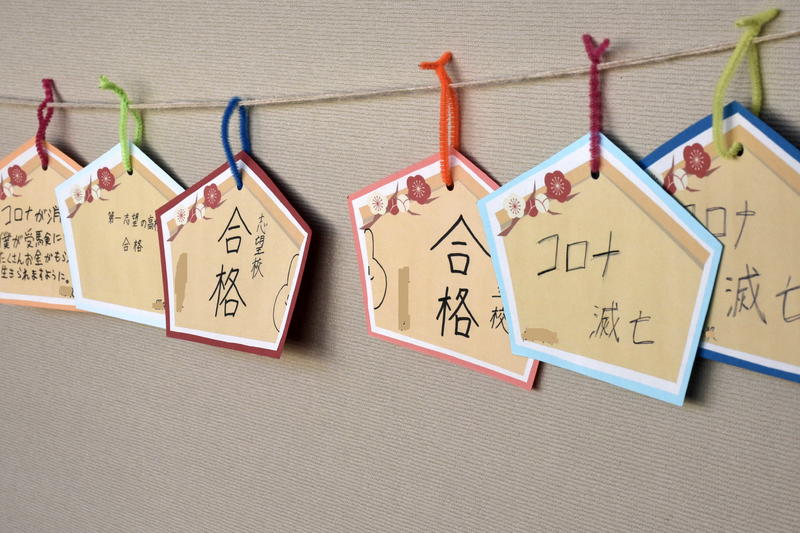

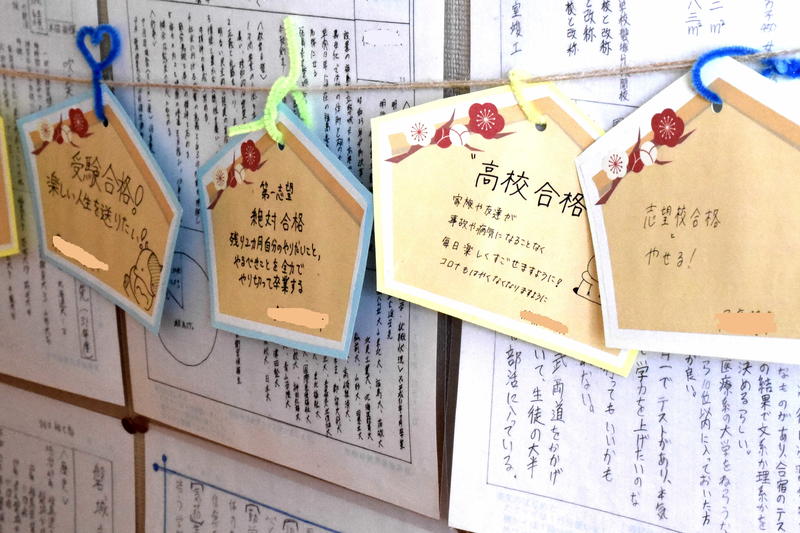

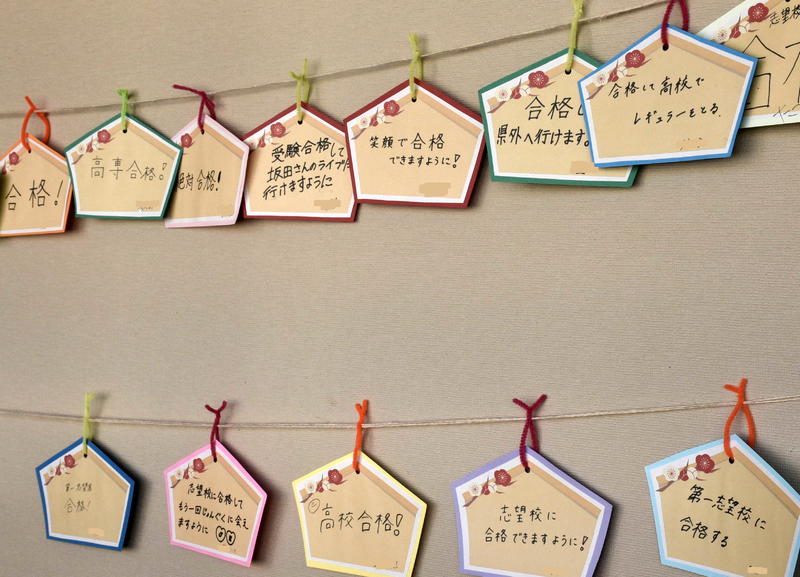

15の春に、サクラ咲け!

3学年の廊下に、新年の初詣でにちなみ、「絵馬」が掲示されています。

多くの絵馬に「合格」の文字が見られます。

卒業の日まで、あと二月足らず。

希望をもって、それぞれの進路に巣立ってほしいものです。15の春に、サクラ咲け!

保護者の皆様へ ~学校での新型コロナウイルス感染症を防止するために~

保護者の皆様には、新型コロナウイルス感染症の予防について、学校の方針をご理解の上、適切に対応してくださり、誠にありがとうござます。

さて、この度、福島県の感染状況が「ステージⅢ」に引き上げられたことに伴い、いわき市教育委員会から保護者の皆様へお願いの文書が発出されました。本日、お子様を通じて各家庭へ配付しましたので、ご確認くださいますようおねがいいたします。

※本日、高等学校の入学試験等で、お子様が学校へ登校していない場合には、次のPDFを開きご確認ください。⇒ 保護者の皆様へ.pdf

令和3年2月7日(日)までの期間においては、文部科学省の通知に基づき、感染リスクが高いとされる学習活動は行わないこととします。また、部活動において他校との練習試合や合同練習会は中止とします。

また、これまで、お子様に発熱等の症状がみられる場合には、登校を控え「出席停止」扱いとしてきたところですが、今後、2月7日までは、ご家族に発熱等の風邪の症状がみられる場合にも、登校を控えるようお願いいたします。この場合も「出席停止」扱いとなります。

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

雪の朝、激坂を登る!

三連休明けの朝、予報どおり南岸低気圧による降雪がありました。

高台にある本校は、どのルートから入るにも激坂を登ることになります。今回の降雪では、幸いにして路面はシャーベット状で凍結はありませんでしたので、登坂に支障はありませんでした。

今後の気象情報には十分に留意して参りたいと考えています。

教室の換気

暖房を使用する冬期においても、常時、教室の窓はベランダ側と廊下側を対角に空け、換気を行っています。

また、2時間目終了時と4時間目終了時には、窓を開け放ち一斉換気を行っています。

写真は、8日(金)の2時間目終了時の一斉換気の様子です。保健員の生徒が全校に放送を入れ、BGMとともに窓を開放しています。

新たなスタート(第3学期 始業式)

1月7日(木)、例年より1日早く第3学期始業式を行いました。

今回の始業式は、本市の「年末年始における感染防止集中対策一斉行動」(12/28~1/11)の期間中であることを踏まえ、体育館で全校生が集うことを避け、放送で実施しました。

式辞の要旨は、次のとおりです。

3学期は短いながらも、重要な意味を持つ学期。これまでのまとめをし、4月からの新たなスタートに向けて準備をする学期です。

3年生には、悔いのない進路選択ができるよう、最善を尽くし、全員が夢・希望をもって平二中の学び舎を巣立つことを願っています。1・2年生には、先輩の築いてきた良い校風を受け継ぎ、進級に向けた自覚を深めてほしいと思います。

3学期の学校生活を充実させるため、三つのことを意識しましょう。

一つは、「目標をもって努力すること」。目標を持つことは、人として成長するためにとても大切なことです。勉強でも部活でも、目標を達成するためには、多少苦しかったり、辛かったりするのは当たり前。耐えて乗り越えること。乗り越えた先には、新しい風景が見えてくるはずです。

二つは、平二中伝統の「あじさい運動」の「あじさい」をしっかりと実行すること。学校は、人との関わり方を学ぶ場でもあります。「あじさい」の「あ」と「い」で、互いの良さに目を向け、学校中に「温かい穏やかな人間関係」を築いてほしい。

三つ目は、感染防止対策の徹底。自分がかからないようにすることと併せ、人にうつさないように。マスク、手洗い、換気など、気を引き締めて取り組もう。また、万が一の場合も、誹謗中傷は厳禁です。

このようなことを踏まえ、全校生徒が充実した学校生活を送ることを願っています。

始業式の後、生徒代表者による抱負の発表を行いました。

1年生代表

2年生代表

3年生代表

生徒会役員代表

代表生徒4名による発表は、それぞれに自らの生活を振り返りながら、「これからはこうしたい」という思いが込められた内容でした。放送に乗せて、堂々と全校生徒にメッセージを伝えました。

生徒指導主事からの全体指導

生徒指導主事による全体指導のポイントは次のとおりです。

◎「あじさい」と「FJT」を意識し、全校生が充実した学校生活を送ることを期待しています。

◎悩みごとは、一人で抱え込まず、誰かに相談すること。本校の先生方は、真剣に皆の相談に応じます。

保護者の皆様、地域の皆様におかれましては、今後とも、本校の教育活動にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ご意見等がございましたら、何なりと本校職員へお伝えください。

令和3年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。

実りの2学期が終了。

12月24日(木)、第2学期終業式を行いました。

2学期の登校日は、例年よりも多く86日間となりました。修学旅行や遠足、合唱コンクールなど、大きな学校行事が行われ、実りの学期となりました。

開式の言葉

校長式辞

校長式辞において次のような話をしましたので、趣旨をご理解の上、ご家庭でも次のような視点でお子さんを見守っていただければ幸いです。

1 学校行事ついて

学校行事は、人と関わりながらものごとを成し遂げる力(人間性・社会性)を磨く場。今学期、修学旅行や遠足、合唱コンクールなど、大きな学校行事があり、それらの準備・運営に一生懸命に取り組み、生徒たちは人として成長しました。

2 進路希望の実現について

毎日の学習が、やがては将来の進路希望に結びつきます。しっかりと学習し、学力を高めることで、選択の幅が広がります。3年生は残された時間を大切にし最善を尽くすこと、1・2年生は将来の進路実現に向け、目標を持ち、粘り強く積み重ねることを期待します。

3 望ましい人間関係について

温かな望ましい人間関係が、全ての教育活動の基盤です。茶化しやからかい、差別、無視、人の嫌がることを繰り返すといったことは、人間関係をむしばむウイルスのようなもの。誰もが、自分の良さや能力を発揮できるように、学校全体を温かい健全な人間関係でいっぱいにしてほしい。

【2学期を振り返っての生徒発表】

1年生代表

2年生代表

3年生代表

生徒会役員

【表彰の伝達】

福島県愛鳥週間ポスターコンクール(福島県地方振興局長賞)

福島県中学校生徒造形作品研究会秀作審査会(特選)

福島県アンサンブルコンテストいわき支部大会(管打8重奏:金賞、木管4重奏:銀賞、金管8重奏:銅賞)

全体指導:生徒指導主事(冬休みの過ごし方)

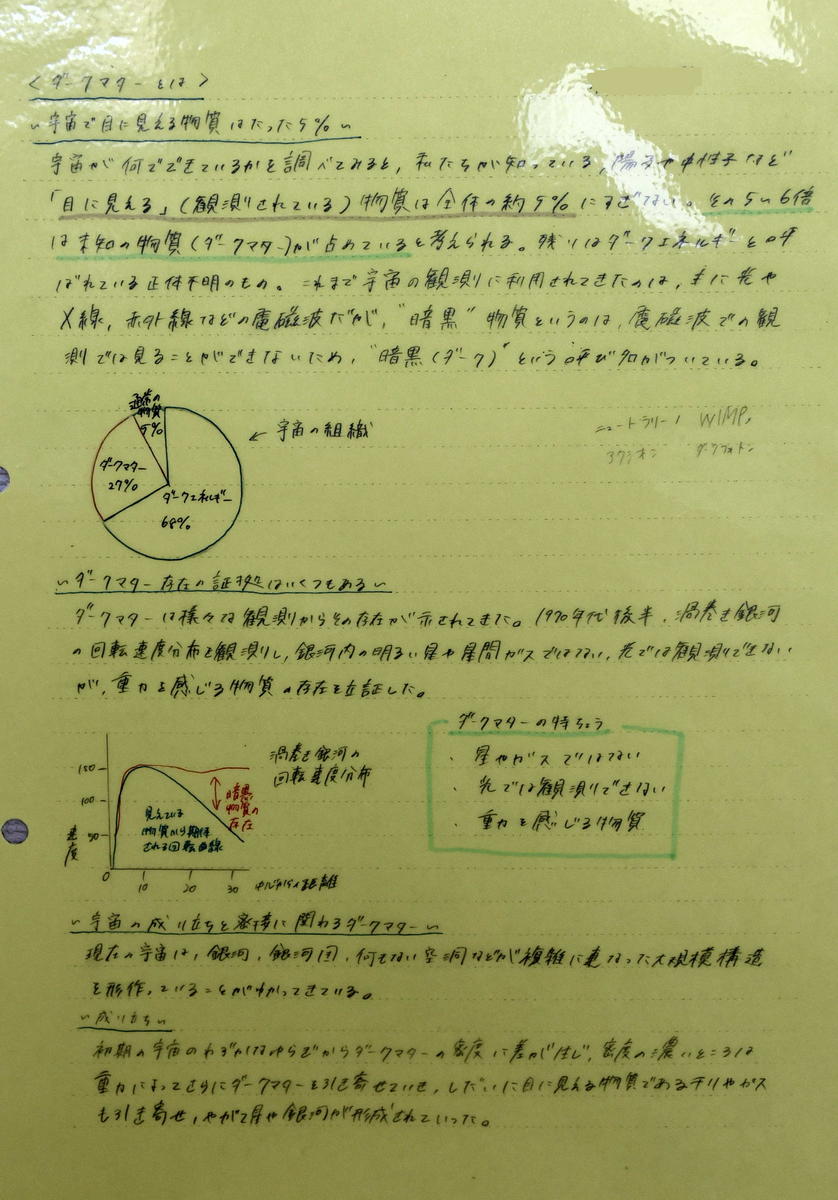

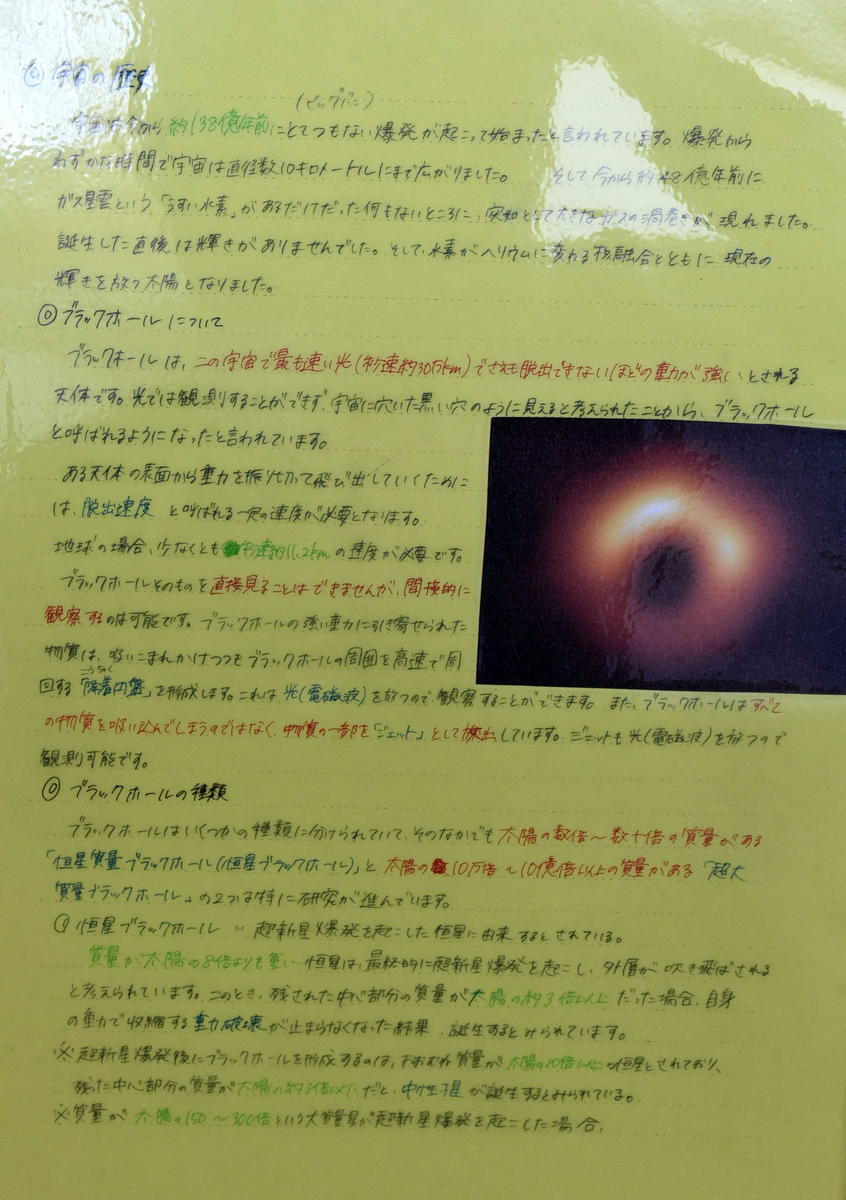

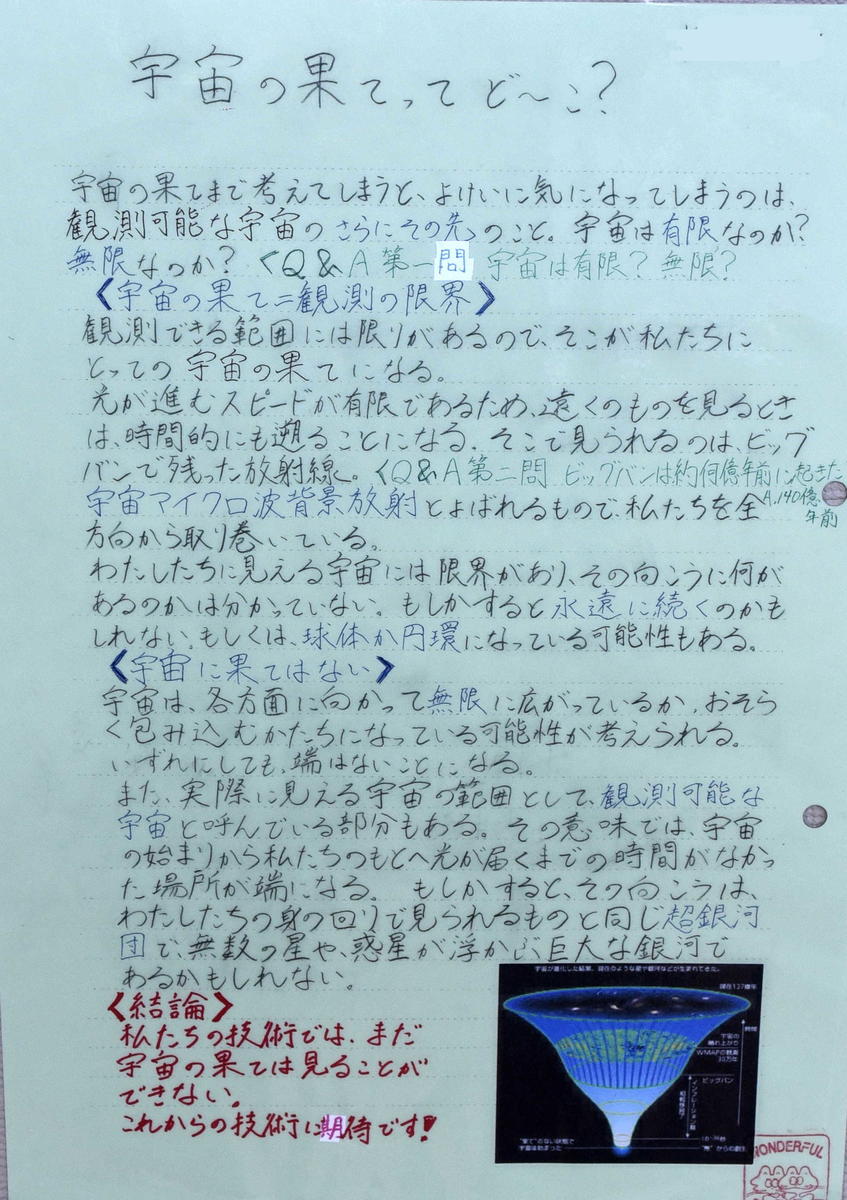

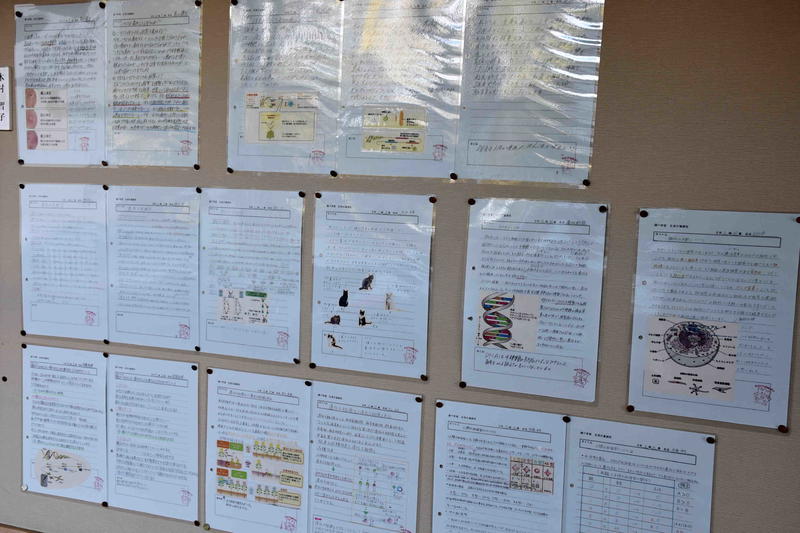

天体に関する調べ学習の発表(3年 理科)

3年生の理科で取り組んできた天体に関する学習の締めくくりとして、生徒たちそれぞれが自分で設定した課題について調べたことを発表しました。

生徒たちが自ら設定した課題は多岐に及びました。写真や文字をモニターで提示しながら説明するなど、発表の仕方の工夫もありました。

☆冥王星の表面はどうなっているのか?

☆宇宙の果てはどうなっているのか?

宇宙についての疑問、謎は果てしなく湧き出てきます。

理科室前の廊下には、3年生の宇宙に関するサイエンスレポートを掲示しました。

◇ダークマターとは?

◇宇宙の歴史

◇宇宙のはてってどこ?

朝日を浴びて走る(特設駅伝部)

日の出から間もない午前7時、特設駅伝部の練習がスタートします。厳しい冷え込みに負けず、60名を超える1・2年生が練習に参加しています。

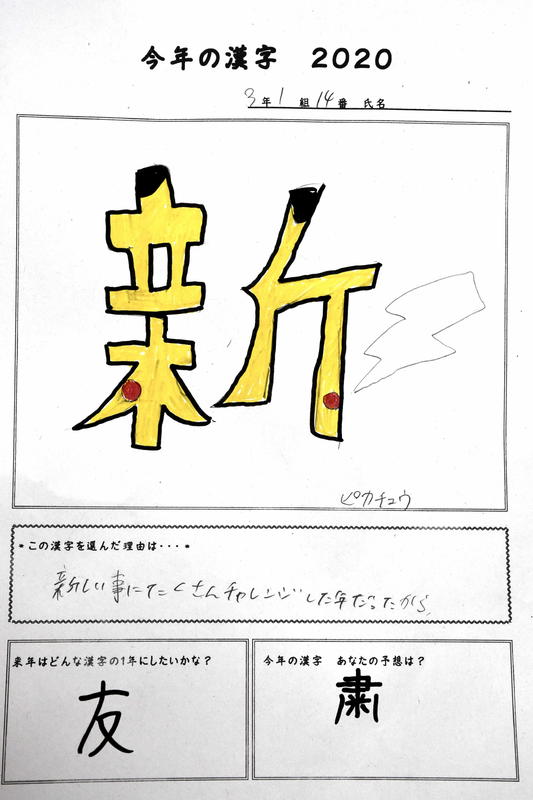

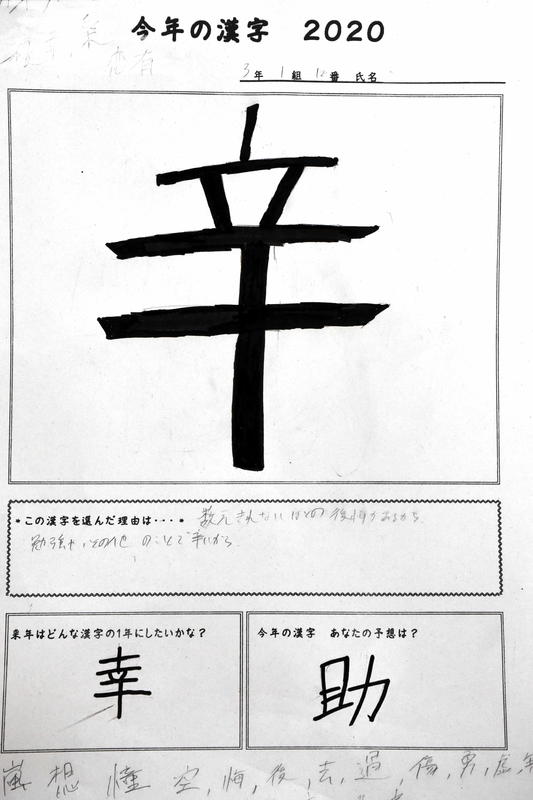

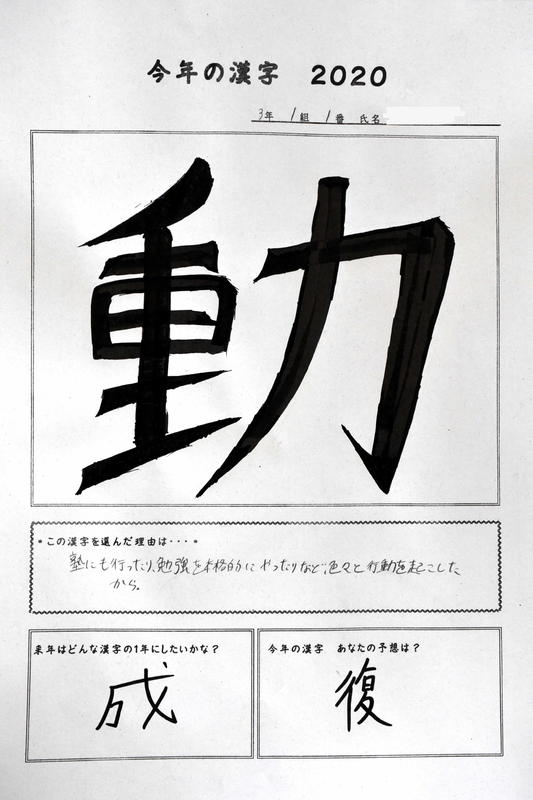

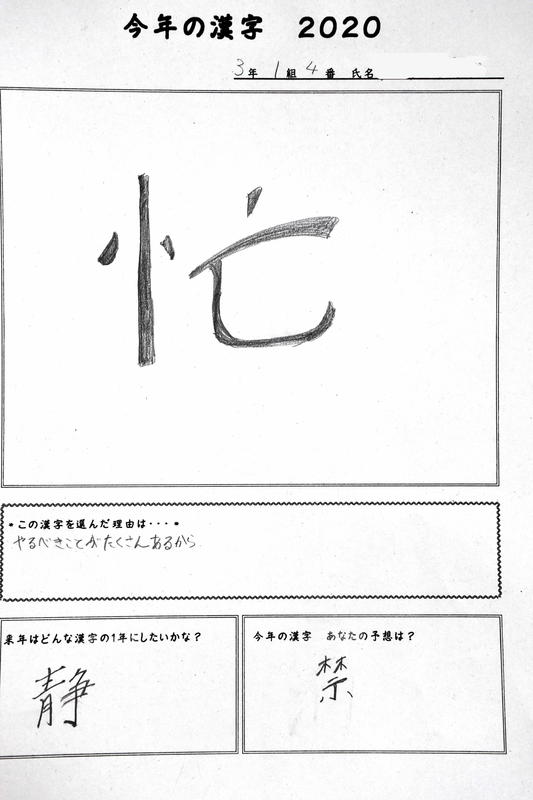

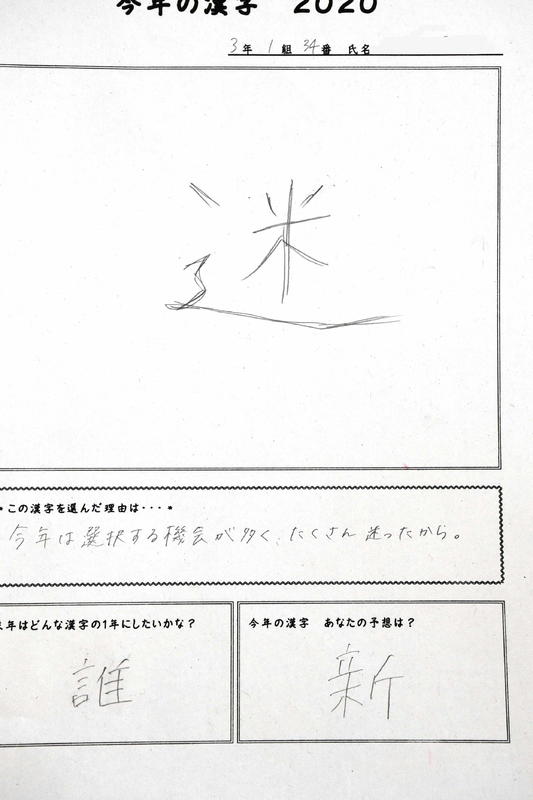

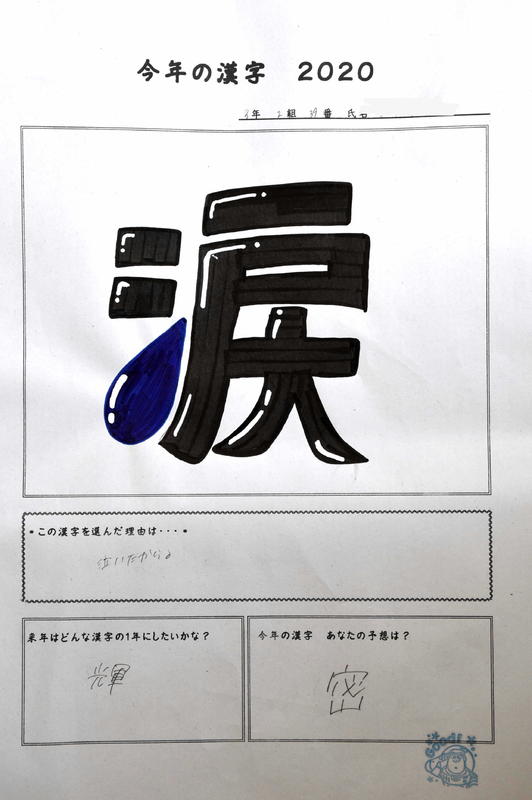

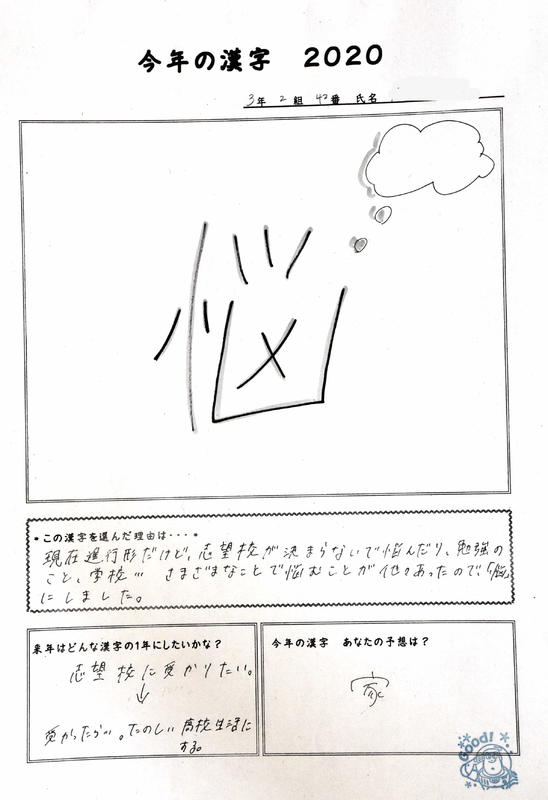

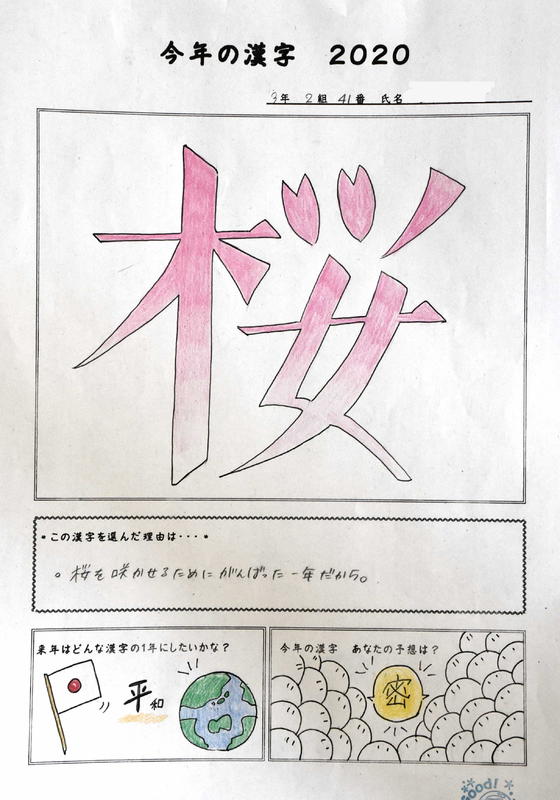

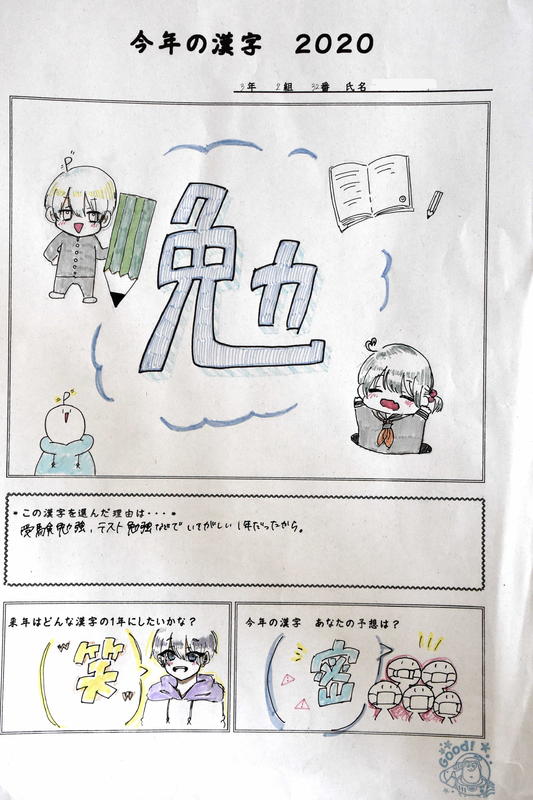

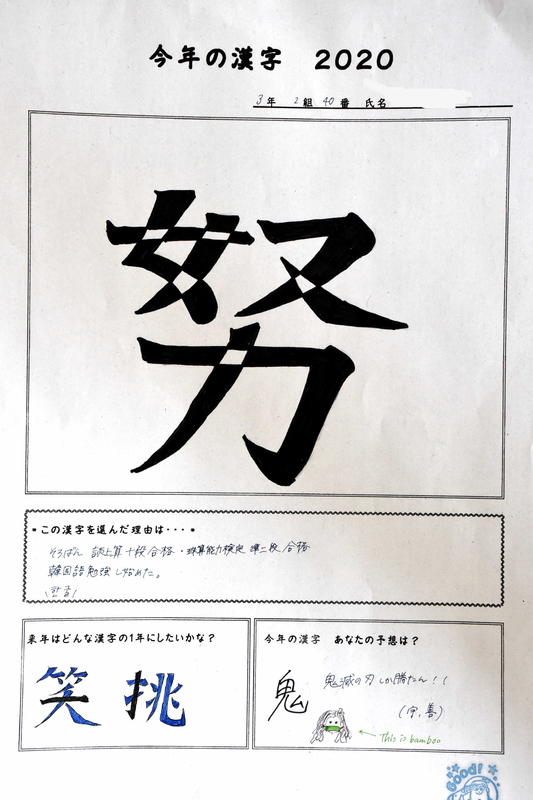

3年生の思いのにじむ「今年の漢字」

3学年の廊下に掲示された「今年の漢字」を、いくつか紹介します。中学校卒業を前にした生徒たちの思いが垣間見えます。

厳しく冷え込む冬至の朝

本日は冬至。朝の冷え込みが一段と厳しく、プールが一面に凍り付きました。

しかし、本校の生徒たちは、厳冬に負けず活動しています。早朝から3年生が受験勉強に精を出し、60名を超す生徒たちが特設駅伝部の練習で走り込みをしています。また、冷え込みが厳しい割には、体調不良で欠席している生徒は、ごく少ない状況にあります。

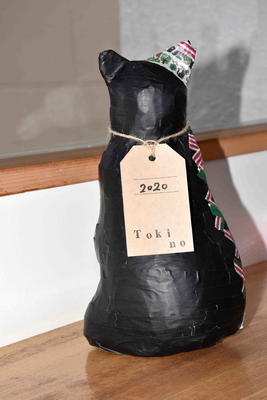

心温まるプレゼント

かつて平二中にお勤めになられた教員の方から、一足早いクリスマスプレゼントを頂戴しました。

校長から御礼の電話を差し上げましたところ、二十年ほど前に平二中の生徒たちや先生方と一緒に創り上げた思い出を語ってくださいました。かつて勤務した平二中にはたくさんの思い出があり、コロナ禍で気分がふさぎがちな昨今ですが、明るく前を向いてほしいとの願いを込め、プレゼントしてくださったとのことでした。

職員室前の廊下に置かせていただきました。華やかな赤と緑の色調を見ると、明るく華やいだ気持ちになります。

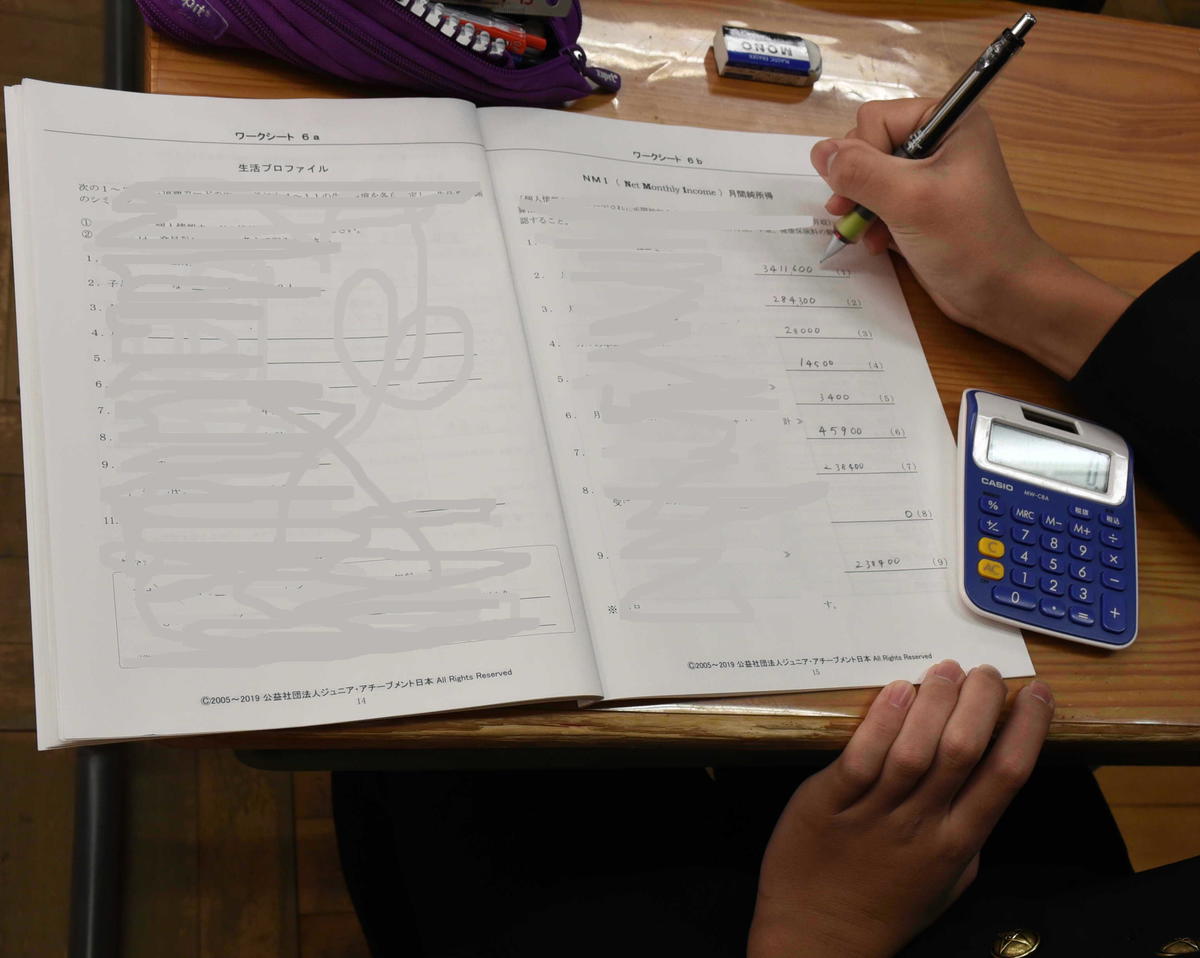

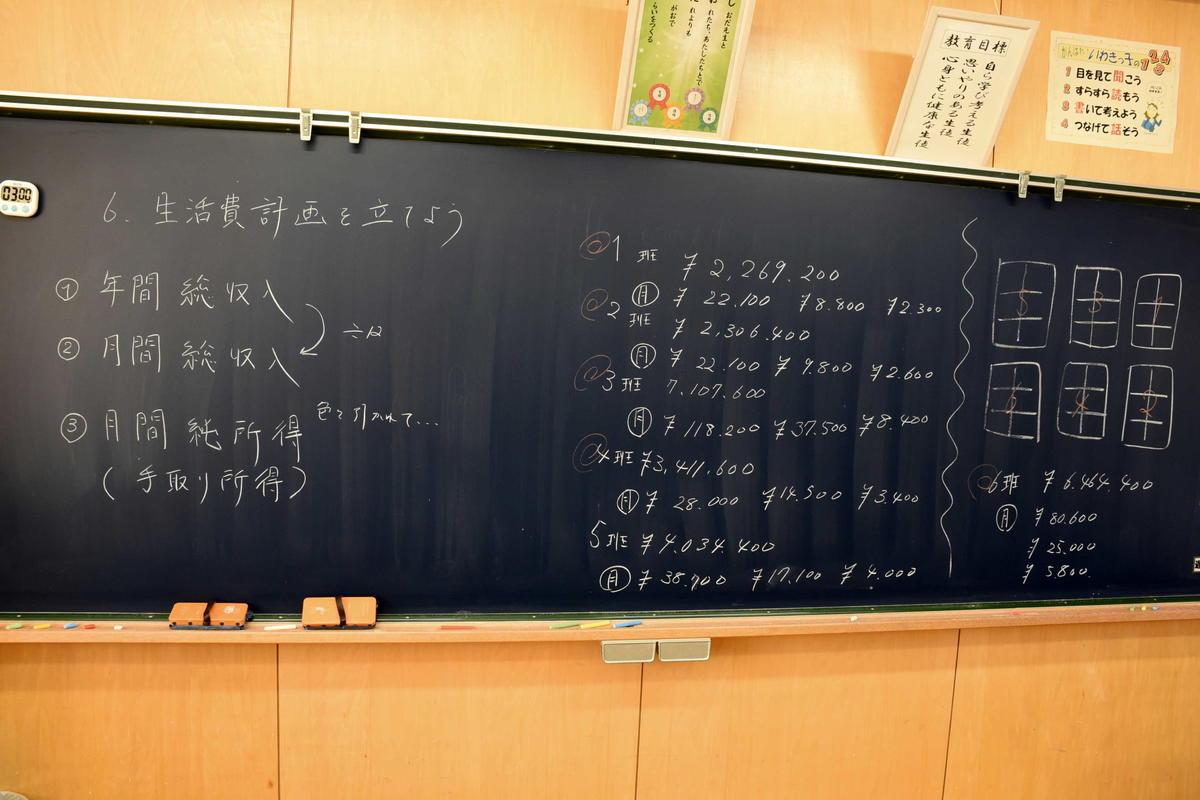

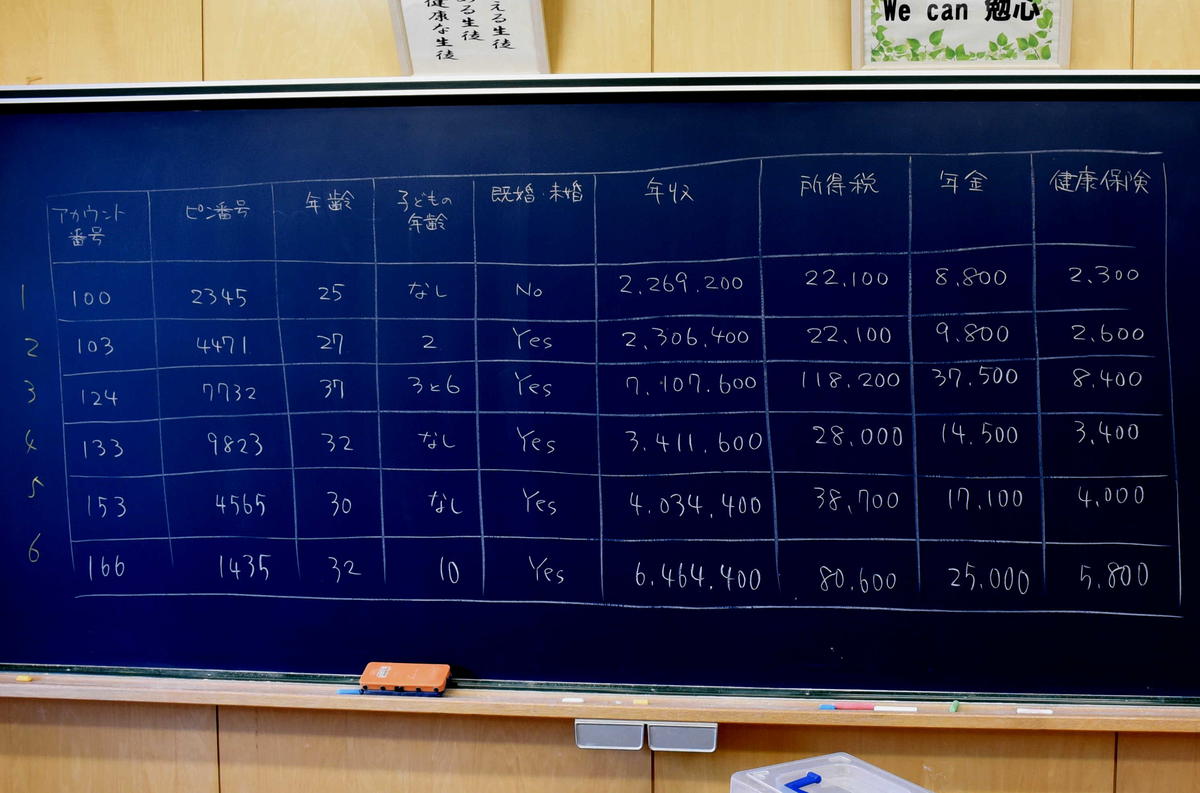

「オポチュニティ・コスト」について理解し、「生活設計」を立てる(2年 総合的な学習の時間)

例年、いわき市の中学2年生は、体験型経済教育施設(エリム)ファイナンスパークでの学習活動を実施してきたところですが、今年度は新型コロナウイルス感染防止のため活動が中止となってしまいました。

そこで、12月16日(水)、2年生の総合的な学習の時間に、ファイナンスパークでの学習活動の代替として、経済教育学習を実施しました。

今回の学習活動では、「オポチュニティ・コスト」について理解し、設定された年齢・年収・家族構成の中で生活を設計するという疑似体験をすることで、人生は意思決定の連続であることを学ばせました。

生徒たちの経済観念は、現時点では自分の「お小遣い」が中心であり、家庭の生活にどれほどの支出項目があり、決められた収入の中でどうやりくりしているのかということには、ほとんど関心が向いていないものと思います。

しかし、生活設計をする中では、ある項目にお金をかければ必ず諦めなければならない項目が出てきます。これが、「オポテュニティ・コスト(機会費用)」です。生活の中で何かを選ぶときには、選択肢を十分に吟味し、意思決定をすることが大切であり、意思決定に伴って出てきた結果にも責任を持たなければなりません。人生は意思決定の積み重ねと言えます。

今回の学習が、生徒たちの自立した人生設計に少しでも役立ってくれればと期待します。

クレープ作り(1・2・3年6組)

12月15日(火)、6組の生徒たちが楽しくクレープ作りに挑戦しました。協力して丁寧に作業を進め、たいへん上手にできあがりました。完成したところで、皆で試食を楽しみました。

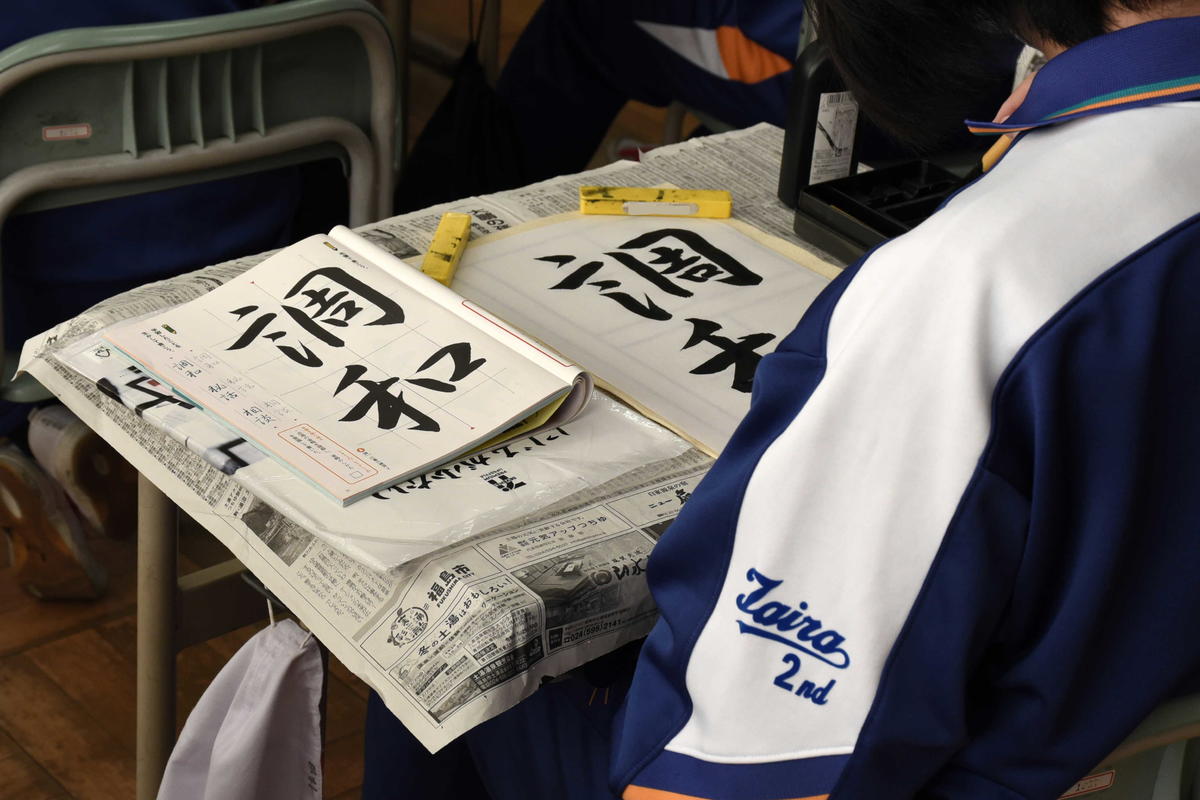

行書の基礎的な書き方を学ぶ(1年 国語科 書写)

1学年の国語科では、書写の授業で行書の基本的な書き方を指導しています。伝統的な文字文化としての行書の特徴を理解し、毛筆で練習を重ねています。

写真は、12月15日(火)1年2組での授業の様子です。しんと静まりかえった教室で、集中して練習に取り組んでいました。

黙々と取り組む清掃活動

毎日、清掃の時間には、全校生徒が黙々と取り組んでおり、感心させられます。整然として美しい学習環境は、全校生徒一人一人の心がけに支えられています。遊んでいる生徒は一人も見当たりません。これも平二中が誇れることの一つです。

楽しくギターを学ぶ(3年 音楽)

現在、3年生の音楽の授業では、ギターの初歩的な演奏を学んでいます。

写真は、12月11日(金)の授業の様子です。アルペジオ奏法で、基本的なコードを使って楽しそうに演奏していました。

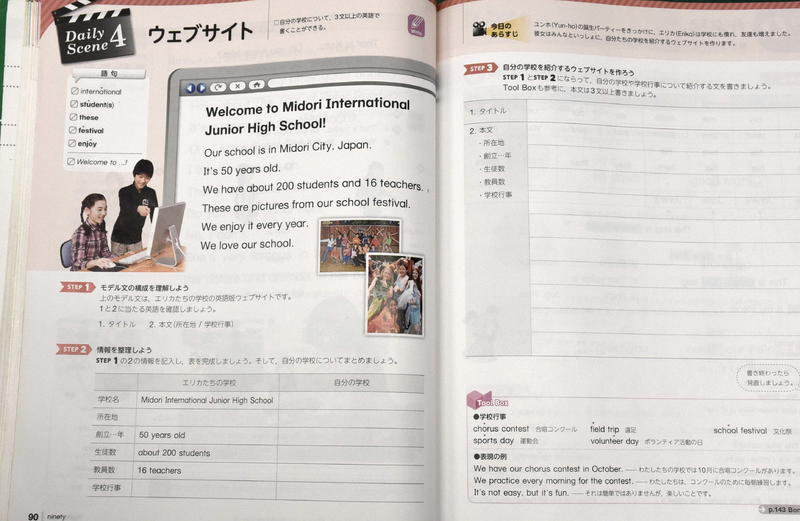

学校紹介の英作文 ~ウェブサイト掲載を想定して~(1年 英語)

1年生の英語の教科書には、実際に英語を使ってコミュニケーション活動を促すことを目的とした「Daily Scene」と呼ばれるコーナーが設けられています。

今回、「Daily Scene4 ウェブサイト」の学習を行いました。

自分たちの学校を紹介するウェブサイトを作ることを想定して、英作文するものです。辞書を活用しながら一生懸命取り組みました。

生徒作品からいくつか紹介します。

~Welcome to Tira 2nd Junior High School~

Our school is in Iwaki City,Fukushima. It's surrounded by nature. Our school has many clubs. We have good records. We have many certificate of merits and exhibitions. We are enjoying school life every day. So, we love our school very much.(ROさん)

Our shool is in Iwaki City,Japan. It's 73 years old. We have kincha color in girll's school uniform. It is very cute! We go to school every morning in this uniform. Our school life is fun!(KWさん)

Our school is in Iwaki City, Japan. Our school song has nice words, "Akaidake, Natsui river, and Shin-Zen-Bi ". Shin-Zen-Bi is our school motto. The song writer is Shinpei Kusano. This song is great. Our Principal is Atsushi Tamazwa. He is smart and kind. We are proud of our school.(NSさん)

Taira 2nd JHS addres is Misono Kamata Taira Iwaki City. Taira 2nd JHS etudent is lively but interesting. Taira 2nd JHS has Ajisai movement. So we have good manners. We like this school.(SS君)

Our school is in Iwaki City Japan. It's 73 years old. We have about 320 students and 28 teachers. Our school color is gold brown. Our school is in a high place. So we go up a hill and go to school. It is very hard. Our school is very good.(KS君)

いわき市未来の有権者育成モデル事業(3年)

12月9日(水)午後、選挙管理委員さん及び選挙管理委員会事務局職員の方々を講師としてお迎えし、「いわき市未来の有権者育成モデル事業」による講義を3年生を対象に実施しました。

民主主義における選挙の重要性や年代別投票率についての講義を聞き、未来の有権者としての意識を高めました。

選挙管理委員さんからのお話

選挙管理委員会事務局の職員の方による講義

試行錯誤の初任者研修(1年2組 道徳の時間)

12月14日(月)、初任者研修の一環として、1年2組教室で、道徳の時間の研究授業を実施しました。

初任者研修とは、初任者(新採用教員)が教員としての専門性を身につけるために、1年間をかけて実施するものです。研究授業は、これまでも教科や道徳、特別活動などそれぞれにおいて何度も行ってきました。

実は、先日他の学級でも同じ資料で道徳の時間を実施しましたが、より効果的に指導するために、指導案を何度も練り直し、今回の研究授業に至っています。

「良い授業」への道は、そう容易なものではありません。しかし、よりよいものを求め、試行錯誤を繰り返しながら、研修を重ねています。

平工業高校の出前授業(2年 総合的な学習の時間)

12月7日(月)午後、福島県立平工業高等学校から土木環境工学科の生徒9名と制御工学科の生徒8名をお迎えし、2年生の総合的な学習の時間で出前授業を実施しました。

最初に、2年生全員で「平工の魅力とは」と題したプレゼンを聞き、平工業高校の特色について学びました。

その後、土木環境工学科と制御工学科の2コースに分かれ、それぞれに平工生から指導を受け、楽しく学びました。

土木環境工学科のコースでは、「令和の伊能忠敬になれ!~未来の土木技術者を目指して~」と題して、江戸時代に日本中を歩いて日本地図を作った伊能忠敬についてのプレゼンを聞いた後、歩測を体験したり、歩測で計測した距離から面積を求めたりする体験学習を行いました。

プレゼン「伊能忠敬とは」

歩測の体験

制御工学科のコースでは、「ハンダ付け」や「ドローン」、「シーケンサ」について、体験的に学びました。

ハンダ付けの体験

ドローンの操縦体験

シーケンサについて学ぶ

アンコン後の保護者向け演奏会(吹奏楽部)

12月5日(土)、吹奏楽のいわき支部アンサンブルコンテストが、新型コロナウイルス感染防止対策のため、無観客で行われました。

コンテストでの本番の後、本校の音楽室で保護者向け演奏会を開き、これまでの練習の成果を披露しました。保護者の皆様からは、たくさんの温かい拍手をいただきました。

本校の吹奏楽部員は、中学校に入学してから吹奏楽を始めたメンバーばかりですが、地道な努力の成果が現れ、立派に演奏できていることに驚きました。

木管四重奏(銀賞)

管打八重奏(金賞)県大会へ

金管八重奏(銅賞)

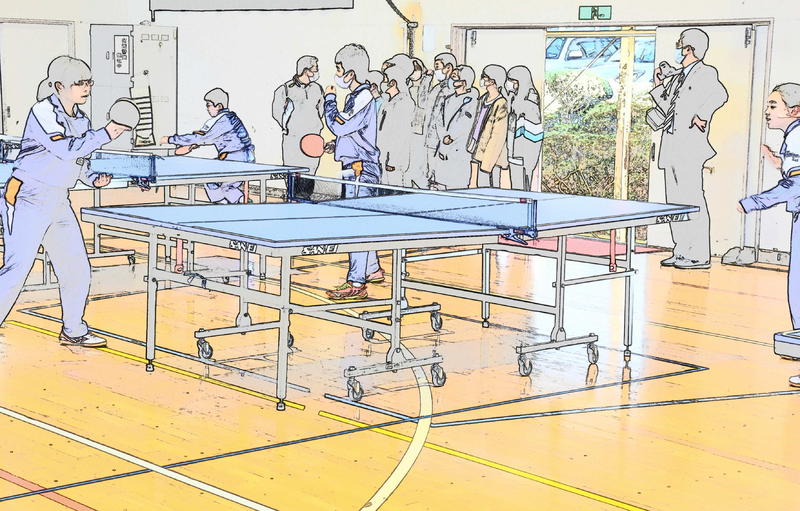

中学校体験入学

12月4日(金)の午後、来年度入学予定の6年生児童101名を迎え、「中学校体験入学」を実施しました。

4か月後に控えた中学校入学に向けての心の準備をするために、授業や部活動の様子を見学しました。6年生の児童たちは、たいへん礼儀正しく感心させられました。また、部活動見学では、目を輝かせて見入っている様子が印象的でした。

授業参観

部活動についての全体説明

部活動見学

「私」との対話(3年 美術)

3年生にとっては、卒業の日まであと3か月余りとなりました。

美術科では、「『私』との対話」を主題として中学校生活を締めくくる作品制作に取り組んでいます。自分とはどんな人間なのか、自分が大切にしているものは何か、自分の人生において大切なものは何かなど、自分自身について見つめ、自分を絵画で表現しようとするものです。

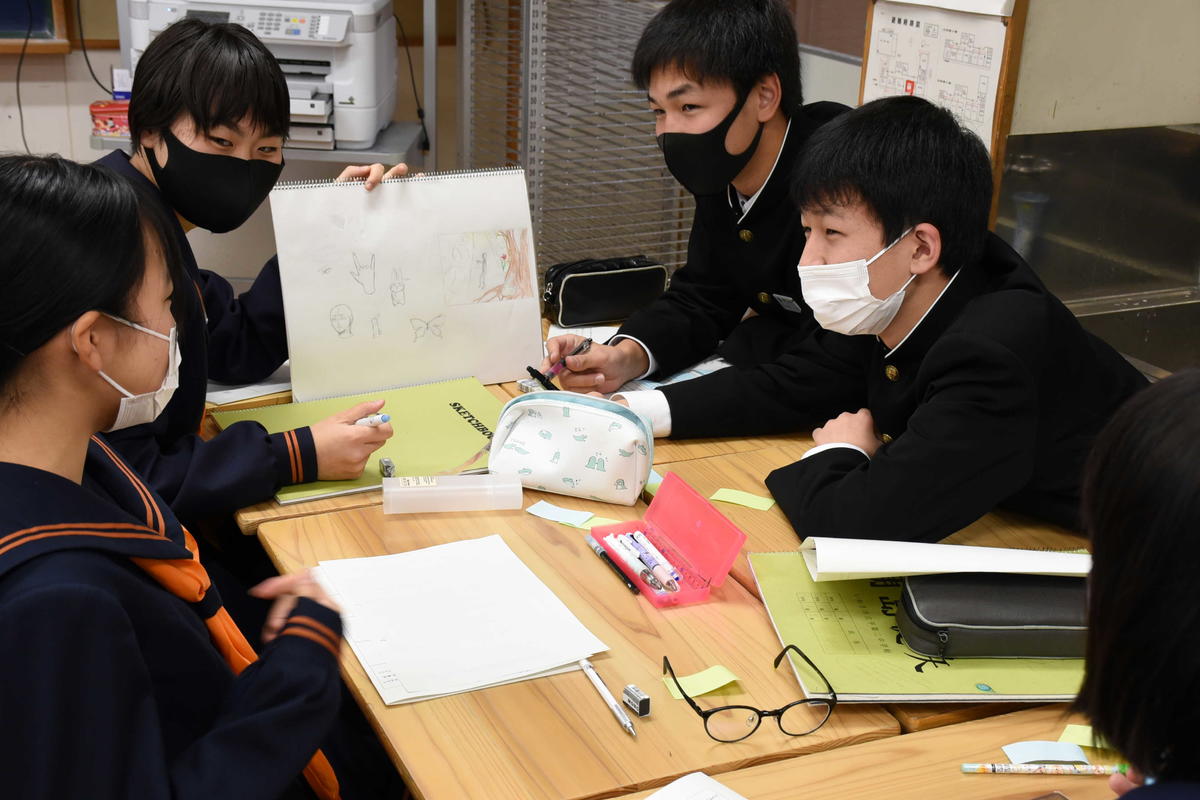

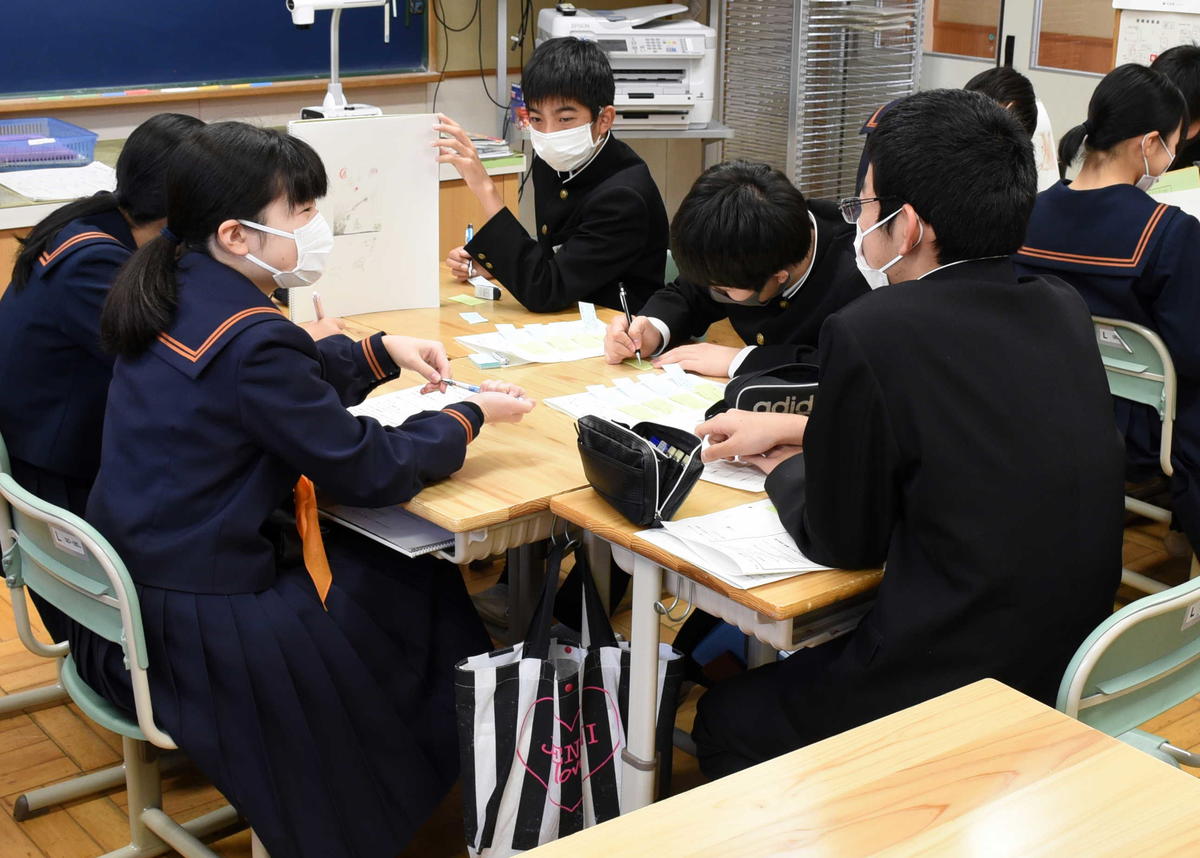

自分について考えることの第一歩は、人との対話かもしれません。友だちとの対話したり、考えを聞き合い伝え合うことで、学びを深めようと取り組んできました。

今週の授業では、それぞれのアイディアスケッチを相互に鑑賞し合いグループトークを行うことで、それぞれの作品制作の構想を広げる活動を行いました。生徒たちは、皆、意欲をもってグループトークに参加し、友だちの考えに耳を傾けていました。

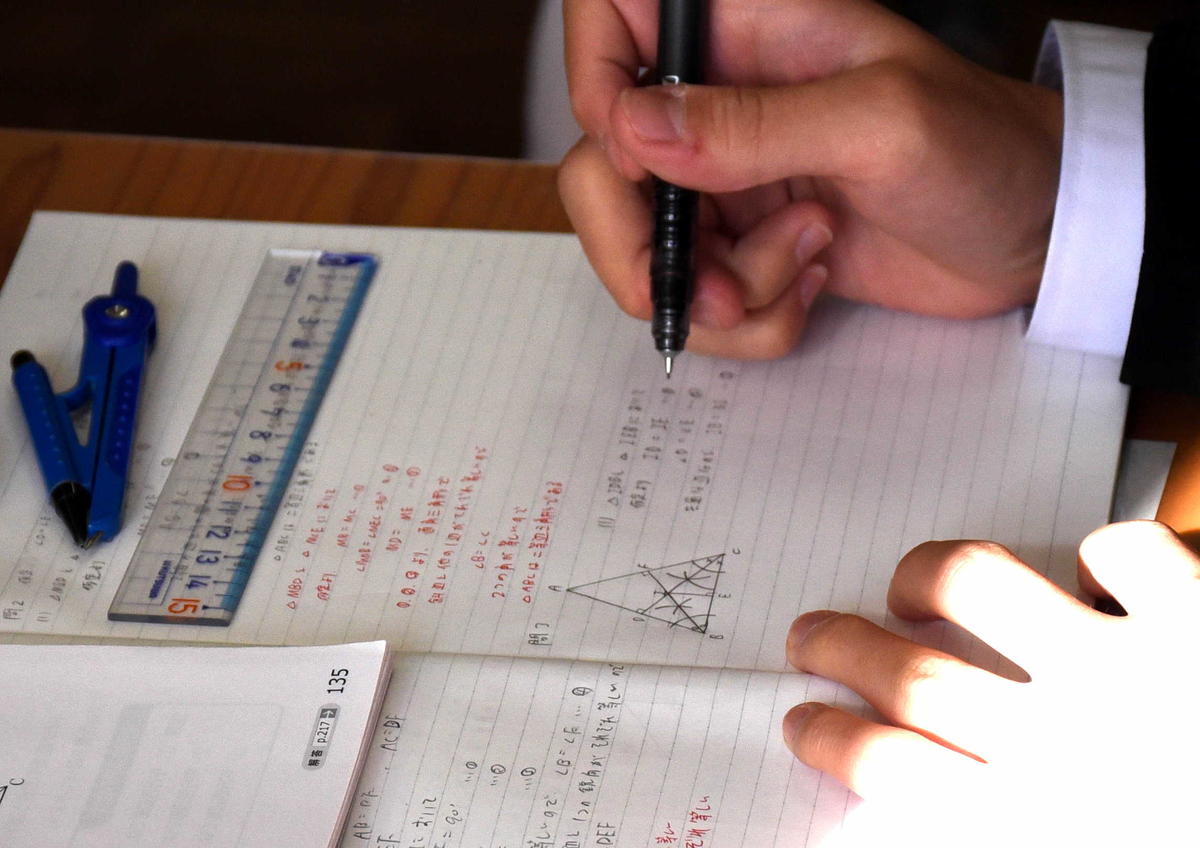

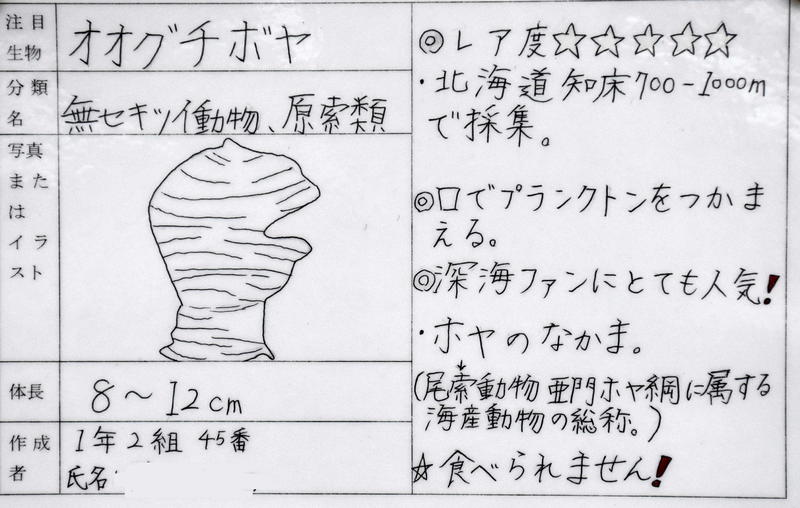

合同な図形(2年 数学)

現在、2学年の数学科では「合同な図形」についての学習を一通り終えたところで、問題演習を重ねながら、基本的な学習事項の定着を図っています。

12月3日(木)、2年2組の教室では、教科書の例題に取り組みました。課題解決の道筋について全体で考えた後で、個別に取り組みました。生徒たちは、意欲的に発言し、真剣に問題に取り組んでいました。また、ノートを丁寧にまとめている生徒が多く、感心させられました。

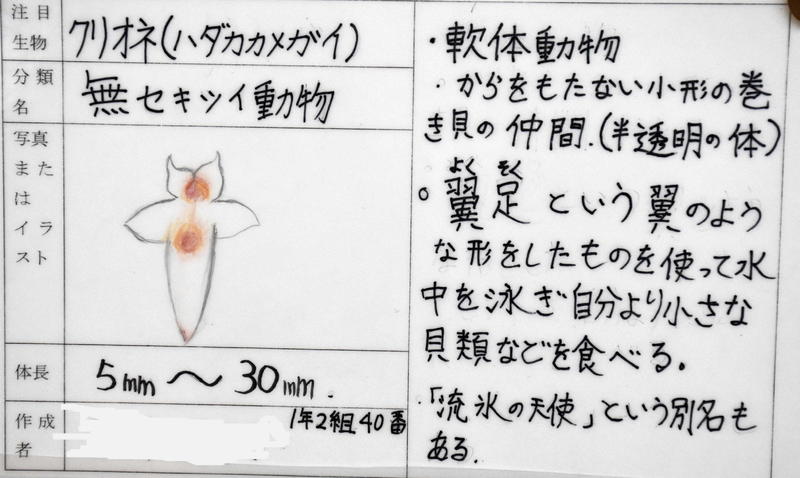

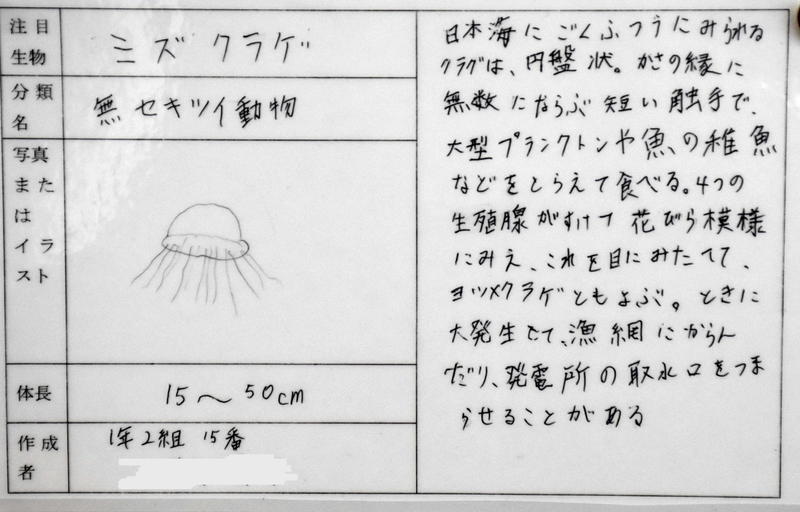

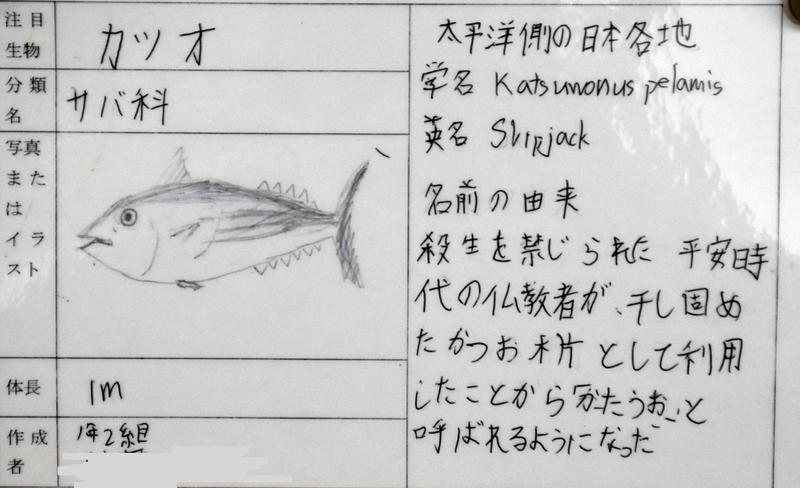

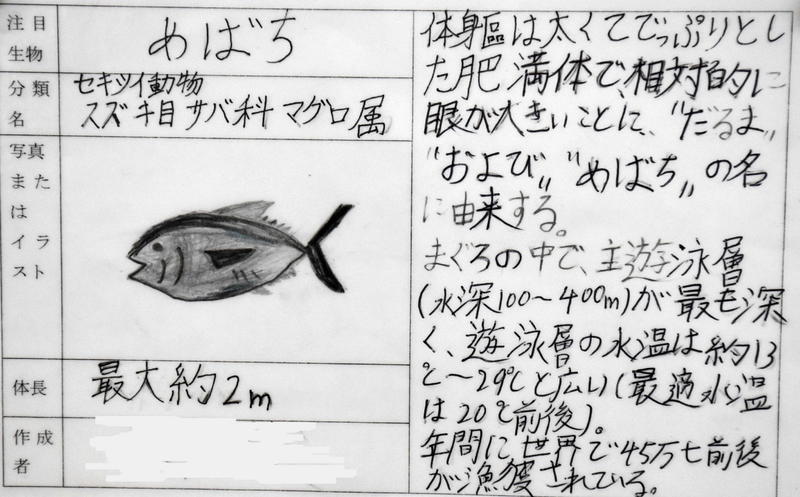

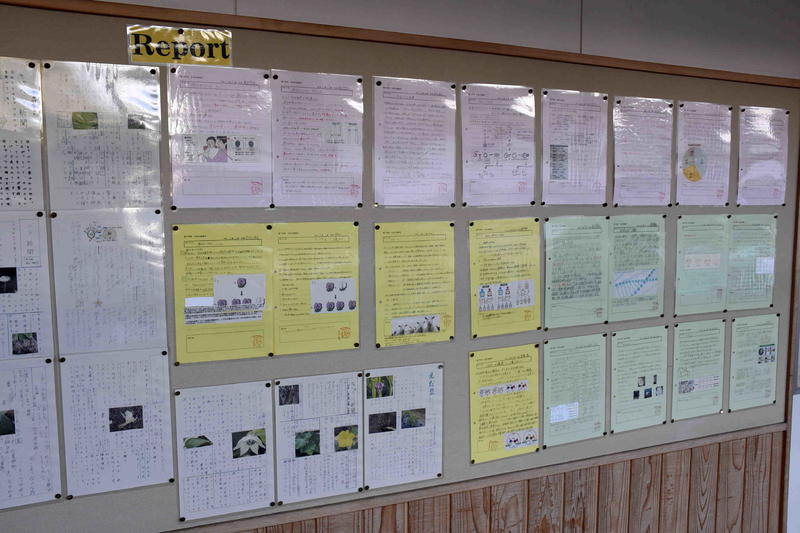

サイエンスレポート(1年)

理科室の廊下壁面には、生徒による種々のサイエンスレポートが掲示されています。

この度、1年生が遠足で訪れた「アクアマリンふくしま」での観察に基づいて作成した水生生物に関するサイエンスレポートを掲示しました。

生徒たちには、受け身の姿勢ではなく、興味関心をもったり、疑問を感じたりした内容を、主体的に追究しようとする姿勢を身につけてほしいと思っています。

制御とプログラム(3年 技術科)

3年生の技術科では、「制御とプログラム」についての学習を行っています。

写真は、11月30日の授業(3-4)の様子です。コンピュータ室のPCで、センサーを用いて指定されたアクチュエータを制御するプログラムを作成しています。生徒同士で話し合ったり、教師に積極的に質問したりしながら、意欲的に取り組んでいました。

特設駅伝部の練習、今日から始まる。

冷え込みの厳しい朝を迎えました。

新人駅伝大会に向けて、今朝7時から特設駅伝部の練習が始まりました。日々の積み重ねは、体力向上に大きな成果を生むものと思います。粘り強く頑張ってほしいものです。

ストーブへの給油作業

11月27日(金)の清掃の時間に、12月からの暖房使用に備え、各教室のストーブに給油を行いました。エアコンについては、業者による試験運転が行われてから引き渡しとなる見通しであり、使用できるのは3学期からとなります。

思考力を伸ばす(3年 数学)

写真は、本日1時間目の3年1組数学の授業の様子です。提示された課題に対して、生徒たちがさまざまな意見を出し、結論を得ようと皆で思考していました。

3年生は、卒業まであと3か月半。進路選択を前にそれぞれにストレスを抱えていることとは思いますが、教室全体を包む和やかな空気の中、集中して学習に取り組んでいました。

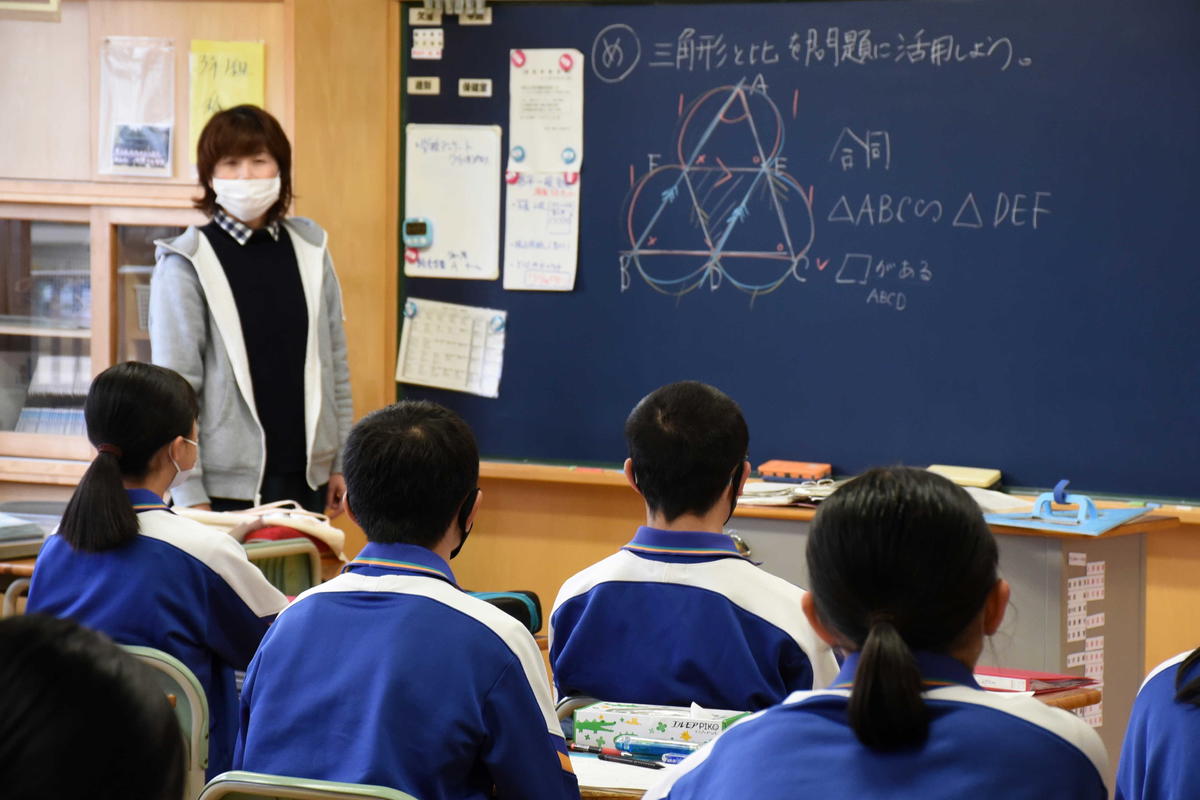

徐々に進むICT環境整備

GIGAスクール構想の実現に向け、学校のICT環境の整備が徐々に進んでいます。

GIGAスクール構想とは、令和元年12月に文部科学省から発表されたプロジェクトであり、児童生徒1人に1台のPCと、学校に高速大容量の通信ネットワークを整備し、学校教育の充実を図ろうとするものです。

市教育委員会の計画に沿って、このところ環境整備が進められています。

これまでコンピュータ室に1台しかなかった「電子黒板」が各学級に整備されることになり、組み立て作業が行われました。

「電子黒板」は、黒板に代わる電子機能を有したボードであり、授業の中で効果的に活用することで、授業内容を振り返ったり、わかりやすく説明したり、考えさせたり、興味・関心を高めたりということを、効果的に行うことが可能になります。

早速、2学年の教室で「電子黒板」でデジタル教科書を活用した英語の授業が行われました。これまでのモニターではなく、電子黒板を活用することにより、デジタル教科書の機能を最大限に生かすことができます。

タブレットPCの一人一台配備に向け、各教室に設置する充電保管庫の組み立て作業も行われています。

高速大容量の通信ネットワークを整備するため、校舎内各所にWi-Fiの設置も行われています。

月に2回、ICTサポーターの方が勤務し、教員の研修のお手伝いをしてくださっています。次の写真は、空き時間を利用して、教員がコンピュータ室のタブレットPCに搭載されたミライシードというソフトの活用の仕方を学んでいるところです。

平面図形の学習(1年 数学)

1学年の数学では、現在、平面図形の学習を行っています。

写真は、1年1組での授業の様子です。今日は、基本の作図についての学習の導入として、正六角形の特徴について把握し、作図の仕方を皆で考えました。明るい雰囲気の中で授業が進められていました。

和食文化についての校内放送(11月24日は「和食の日」)

11月24日は「和食の日」です。この日にちなみ、本校では先週金曜日の給食の時間に和食文化についての校内放送を行いました。その内容は次のとおりです。

今日は、和食文化についてお話をします。日本の秋は実りの季節であり、自然に感謝し、来年の豊作を祈る祭りなどが、全国で行われる季節でもあります。そこで、和食文化の大切さを再認識するきっかけとして、11月24日が、「いい日本食」ということで、和食の日と制定されています。

日本人の主食であるごはんをおいしく食べるために、汁物・おかず・漬物を組み合わせた形を「一汁三菜」といいます。この基本形を使うと、栄養バランスの良い食事を組み立てることができます。日々の食事にも、おもてなしにも使えるため、長く続いてきた形です。給食も漬物は無いですが、その分野菜がたくさん入って、とても健康的な献立ですね。

和食のおいしさは「だし」がポイントです。どんな「だし」が思いつきますか?代表的なものは、鰹節、昆布、煮干し。ほかにも干し椎茸や、干しエビ、焼きアゴという、焼いたトビウオなども、おいしいだしになります。水やお湯を使って、素材からうまみを引き出した「だし」は、和食の味の基本となります。

実は、和食文化は平成25年に、ユネスコの無形文化遺産に登録されています。具体的な料理ではなく、「自然を尊重する」という、日本人の心から発展し続いてきた、「食に関する習わし」として登録されています。具体的には、日本の国土が南北に長いことから、多様で新鮮な食材が活用できること。バランスが良くて健康的であること。「おせち」や「かしわもち」のように、季節の行事に合わせた料理が多くあること。季節の花や紅葉などを飾ったり、季節に合う器を使ったりして、自然の美しさを表現していることなどがあります。このような和食文化の特徴について意識すると、普段の献立の味わいもさらに深まると思います。

「いただきます」や「ごちそうさま」に心を込めて、毎日の食事をいただきましょう。

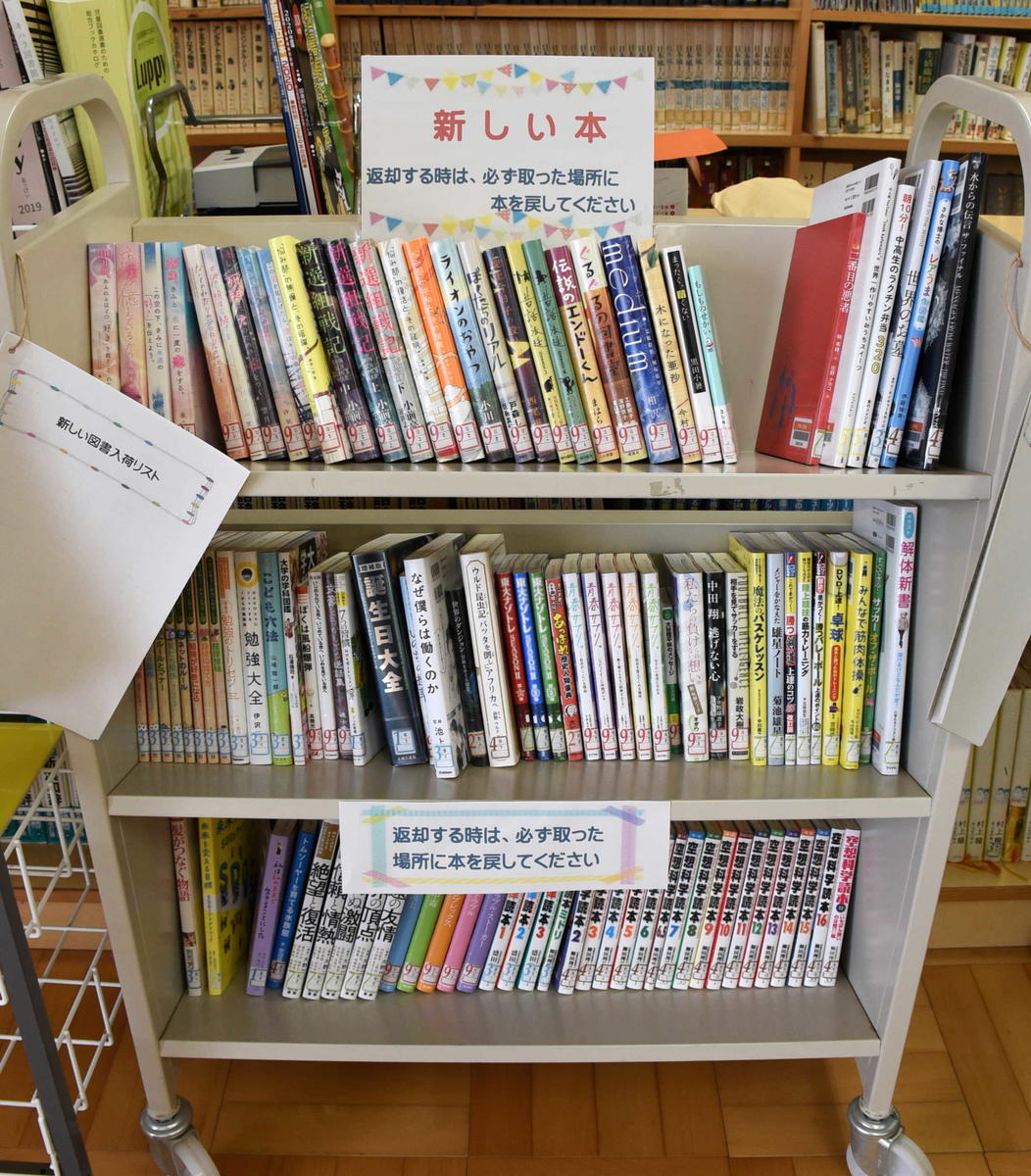

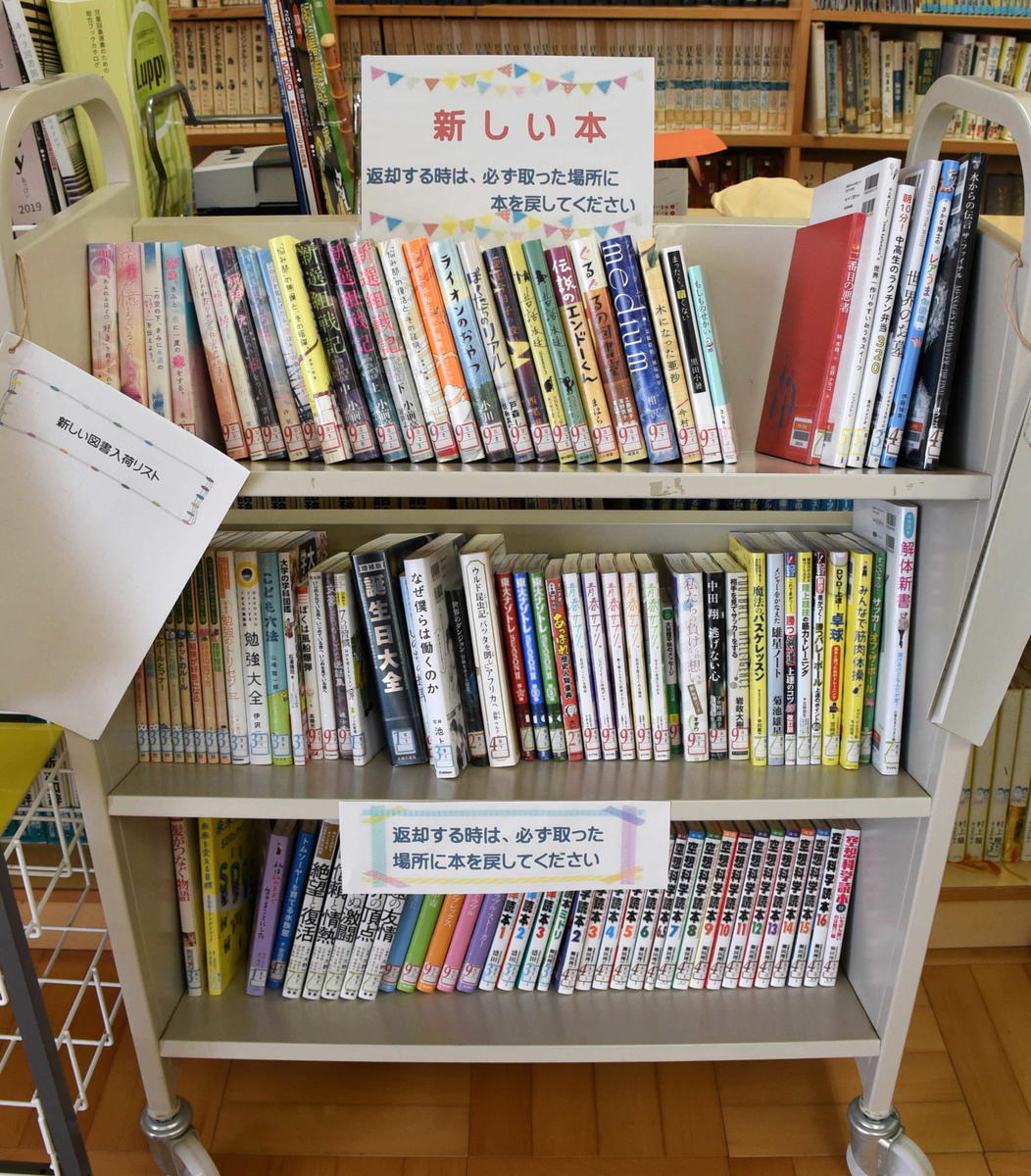

新しい本の貸し出しがスタート!

11月20日(金)昼休み、図書室で新しい本の貸し出しが始まりました。期末テストが終わった開放感に浸りながら、生徒たちは書架の前で興味深げに本を見ていました。

蔵書の整理や図書室の環境作りには、週2回勤務する学校司書さんが活躍してくれています。

学校司書さん肝いりの絵本2冊です。生徒たちへの深いメッセージが感じられます。

読書への関心を誘う掲示物

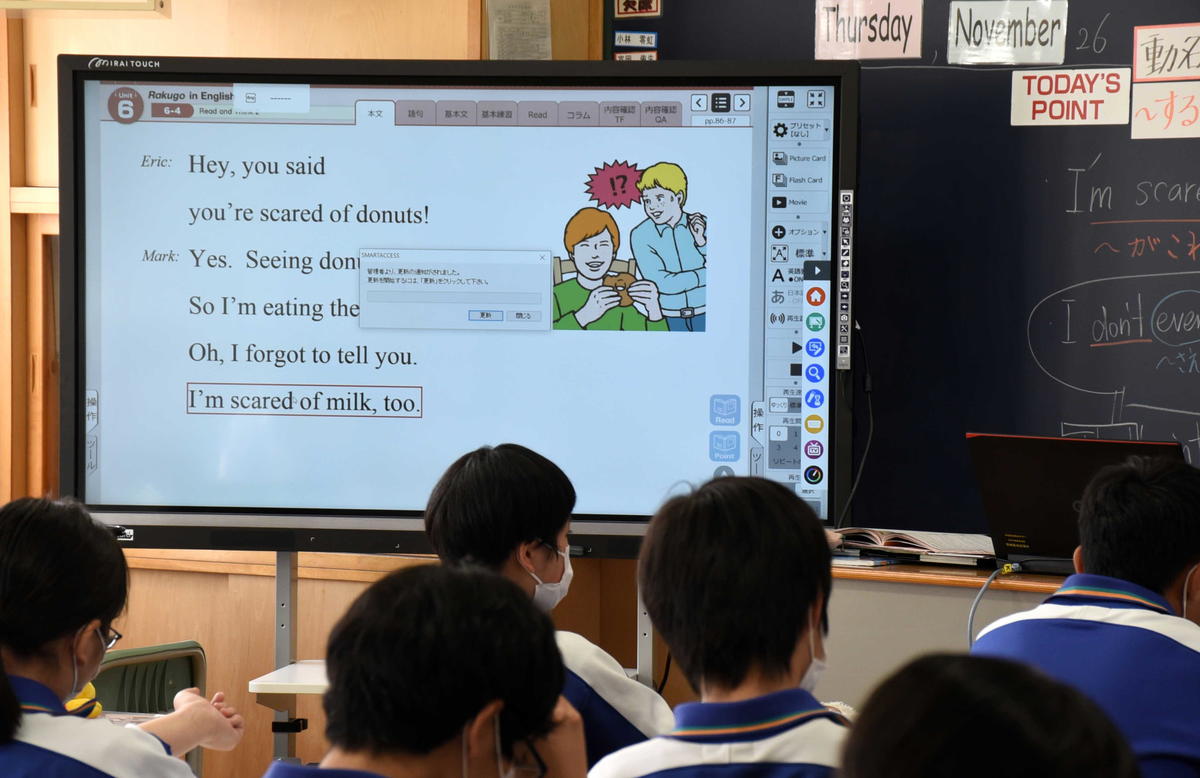

楽しく英語に触れる時間(ALTの先生による授業)

11月16日(月)から18日(水)までの3日間、ALTの先生が来校し、各学年の英語の授業でゲーム的な活動を実施しました。生徒たちは、ALTの英語に触れながら、楽しそうに取り組んでいました。

写真は、2年2組での授業の様子です。

税の意義、役割、仕組みについて学ぶ(3年 租税教室)

11月18日(水)午後、福島県庁県税部の職員の方に来ていただき、3年生を対象に「租税教室」を開催しました。

税に関するクイズをしたり、アニメーションビデオを視聴したり、グループワークで話し合ったりする活動を通して、税の意義や役割、仕組みについて学びました。3年生の生徒たちは、税について興味関心を高めることができたものと思います。今後、社会科の公民の時間に、税について学ぶことになります。

クイズを交えた講義を聴く。

ビデオを視聴する。

グループワーク

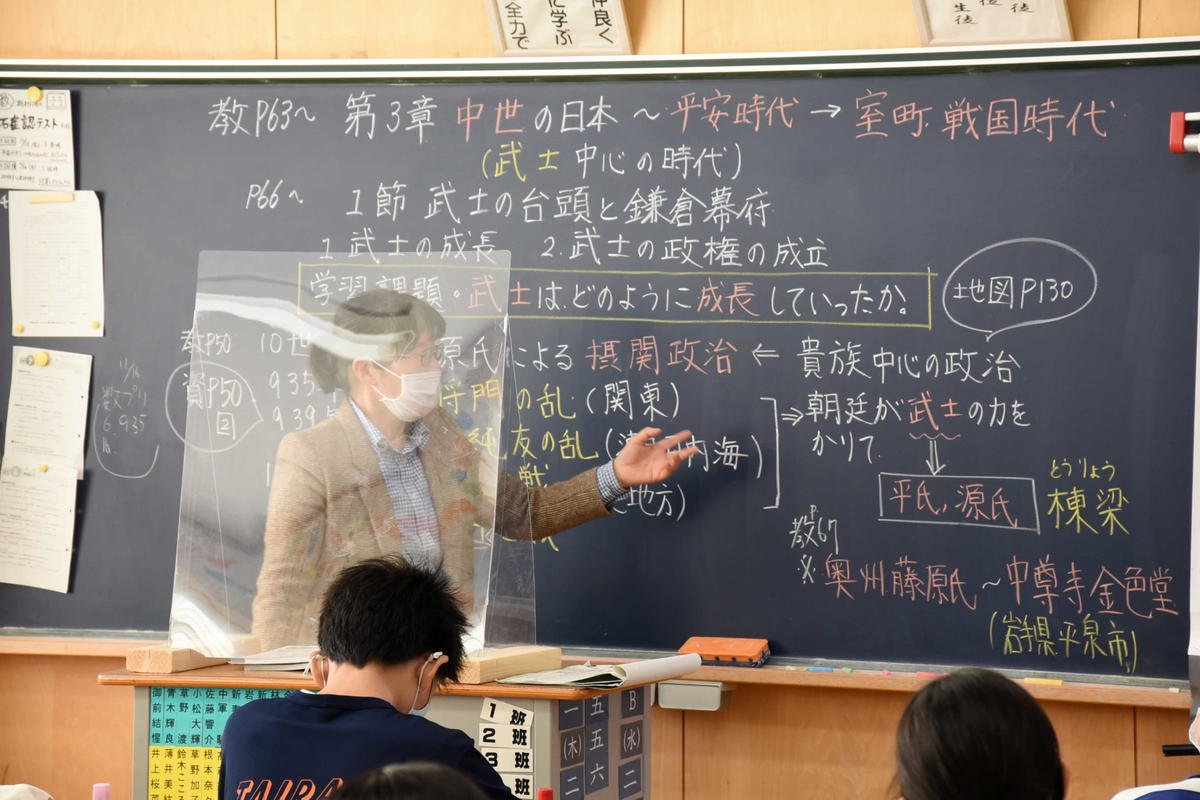

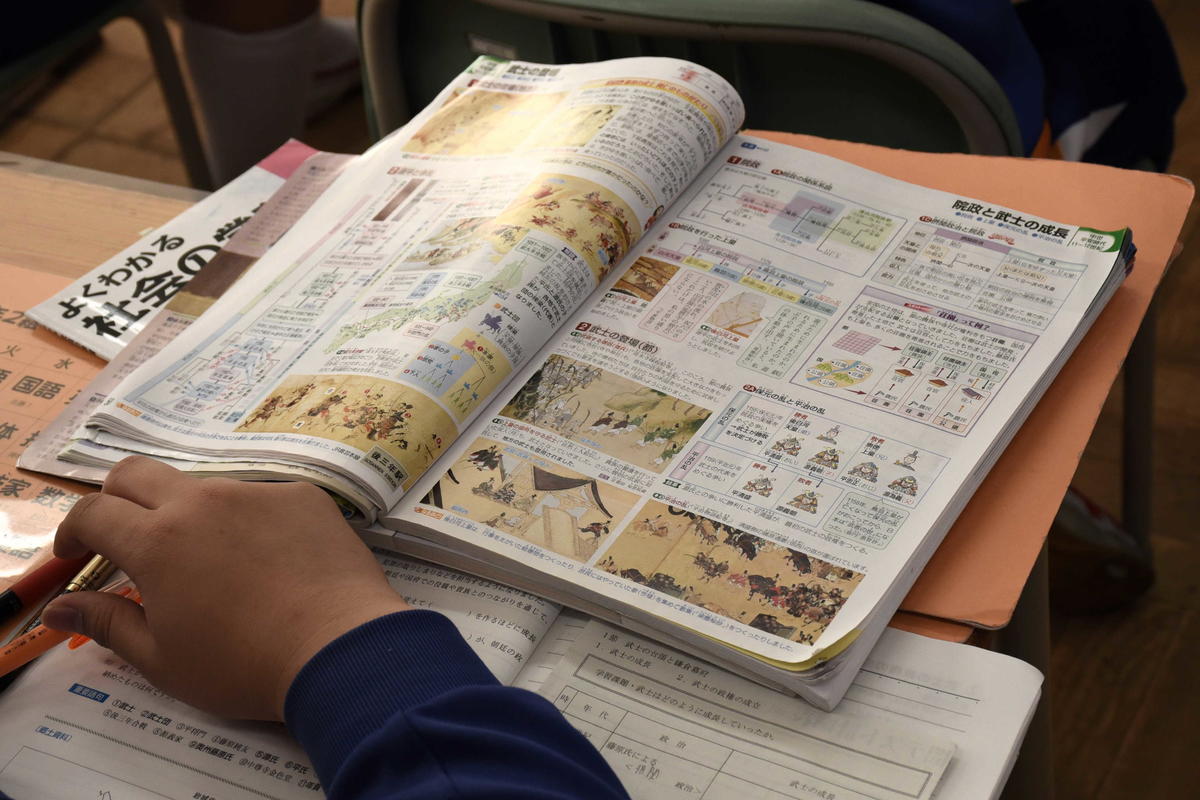

資料を活用し理解を深める(1年 社会)

1学年の社会科では、現在、歴史的分野「中世の日本」の学習を行っています。授業の中では、わかりやすい板書で生徒たちに歴史的事実を整理して理解させるように努めています。また、さまざまな資料を提示して歴史の流れを立体的に捉えさせようとしています。

生徒たちの教科書や資料集には、さまざまな図表や写真、絵などが数多く掲載されています。これらの資料をフルに活用しながら、歴史をイメージ豊かに学んでほしいものです。

地球の運動と天体の動き(3年 理科)

3学年の理科では、現在、「地球と宇宙」という大きな単元の中で、「地球の運動と天体の動き」についての学習を行っています。地球の自転と公転に伴うさまざまな天体の現象について理解することが目標となります。

写真は、11月16日(月)に3年1組の教室で、デジタル教科書を使い動画を視聴させ、地球の自転によって、太陽や星は天球上をどのように動いて見えるかということについての理解を促しているところです。頭の中で立体的にイメージできるか否かが、理解の鍵になることと思います。

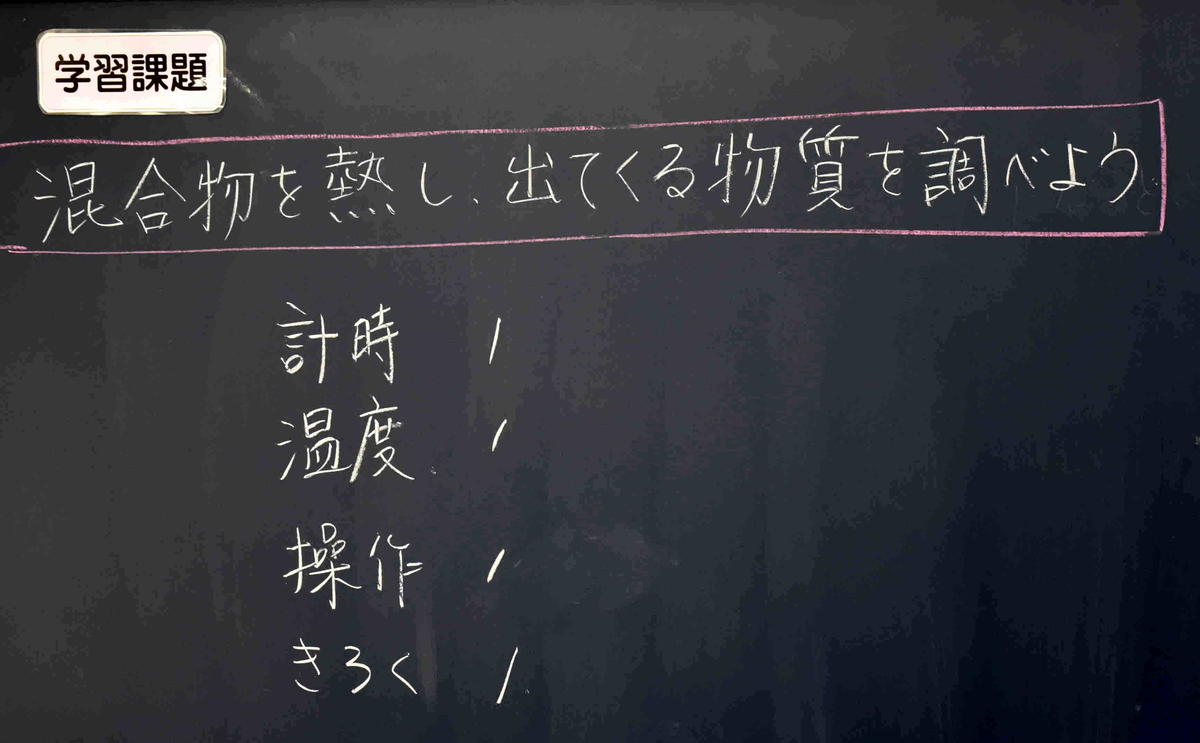

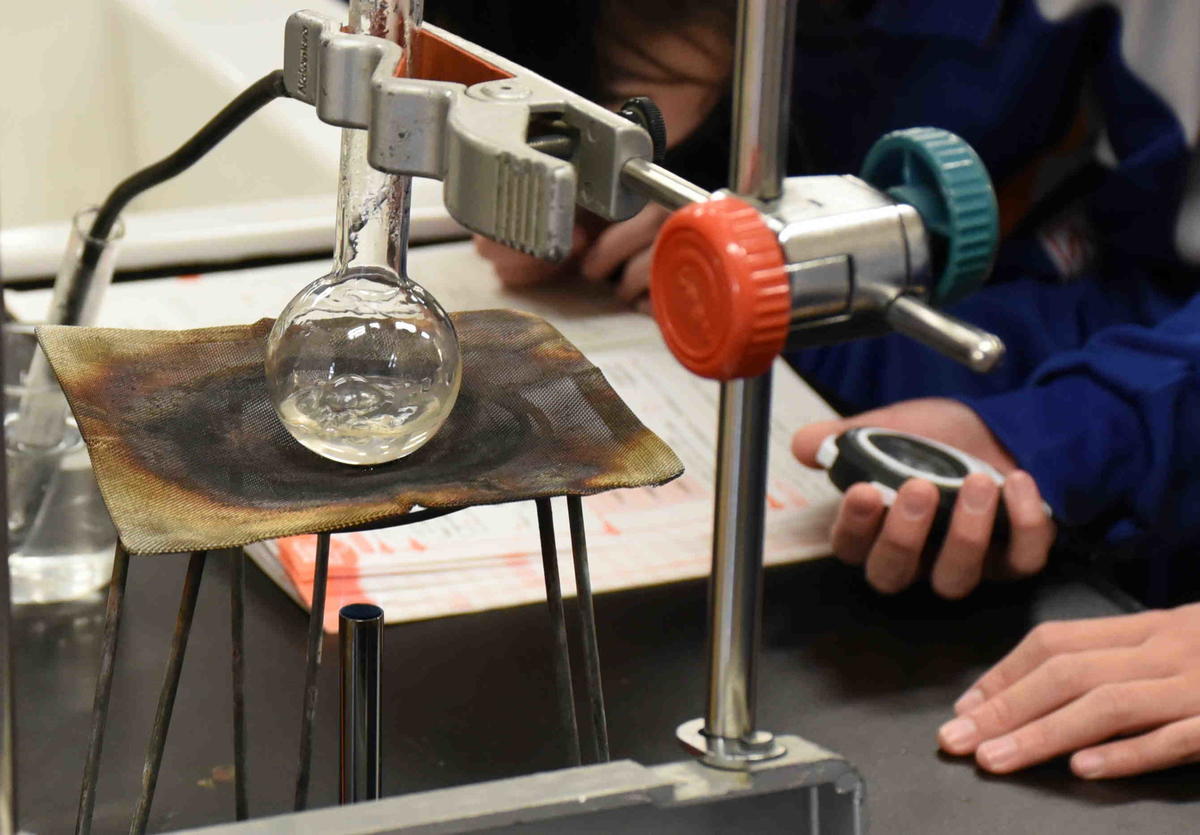

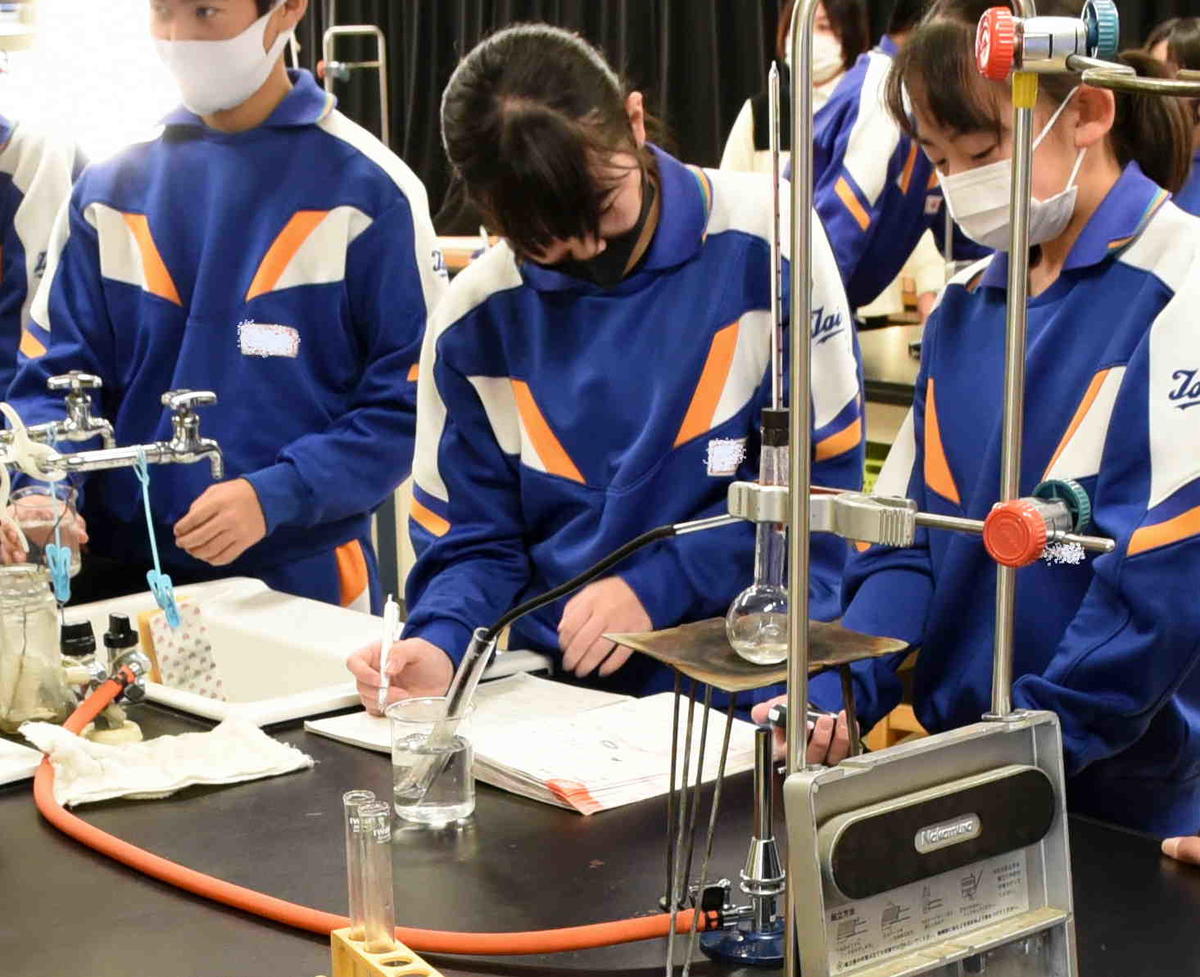

混合物の蒸留の実験(1年 理科)

1学年の理科では、現在、身のまわりの物質の性質についての学習を行っています。

11月12日(木)、混合物の蒸留の実験を行いました。エタノールと水の混合物を熱して、出てきた気体を集め、水で冷やして液体に戻して試験管の中に集め、その性質を調べました。

異なる種類の液体が混ざり合った混合物は、沸点のちがいを利用した蒸留によって、それぞれの物質に分けることができるということを、実験を通して学びました。

ほころび直しの基礎技能を学ぶ(2学年 家庭科 被服分野)

2学年の家庭科では、現在、被服分野の学習でアイロンかけやほころび直しの学習を行っています。

11月12日(木)、2年2組の生徒たちがほころび直しの基礎技能として、「まつり縫い」や「本返し縫い」、「波縫い」などの学習に取り組みました。

動画で縫い方を学んだ後、実際に布を使っての実技に取り組みました。ほころび直しの基礎技能は、賢く生き抜くための知恵の一つと言えるかもしれません。

体つくり運動としての持久走(1学年 保健体育)

1学年の保健体育では、現在、授業の導入時に一定ペースで長い距離を走る活動を取り入れています。

持久走には、心肺機能の強化という効果のみらず、苦しさを乗り越えて走り通す精神力や全身持久力の強化も期待できます。

生徒にとっては、あまり積極的に取り組みたいと思う活動ではないかもしれませんが、目標をもって継続的に取り組むことで、大幅な体力向上が期待できます。中学生の時期にしっかりと取り組んでおくことは、その後の健康的な生活に大きく影響するものと思います。

ついでにご覧ください!掲示物や展示物・・(今日から三者相談)

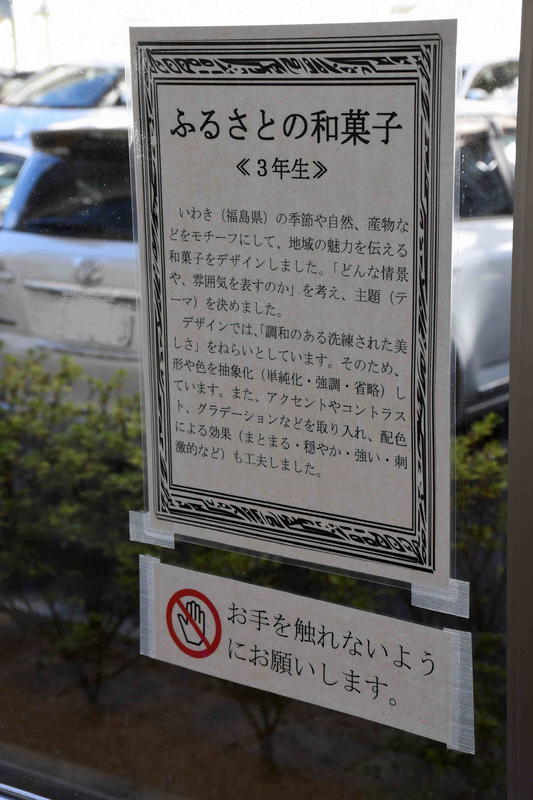

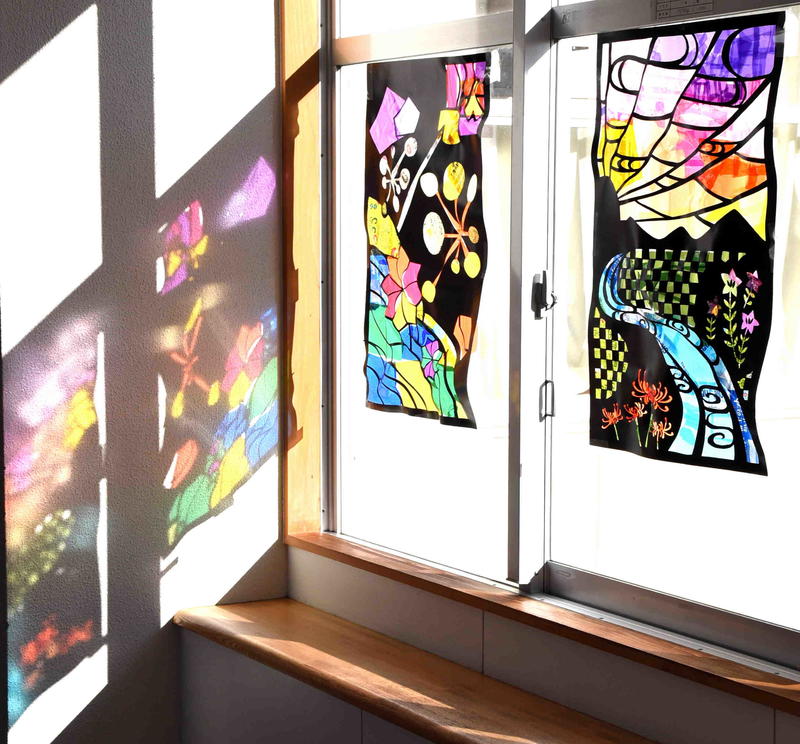

今日の午後から各学年一斉に三者相談を実施します。保護者の皆様には、三者相談のついでに、ぜひ校内の掲示物・展示物をご覧ください。学習の成果や日々の教育活動の様子を少しでもお伝えできればと思います。

「ふるさとの和菓子」3年生作品展示(職員室前廊下)

ステンドグラス「合唱コンクールスローガン」美術部(1階渡り廊下)

各種の行事写真(校長室前)

学級新聞(1階渡り廊下)

生徒会専門委員会の活動計画

生徒会総会の議事録

「心でとらえた色・形」2年生美術作品(北校舎1階美術室前)

サイエンスレポート(北校舎1階理科室前)

窓辺の学級菜園(1-6)

1年6組の窓辺では、水耕栽培でベビーリーフやレタス、チリメンチシャなどの野菜たちがすくすくと育っています。

生徒たちは、学習を兼ね野菜の生育状況を観察しながら、栽培活動を行っています。

最初は、種がスポンジの水や栄養分を吸って成長し、ティッシュペーパーの幕を破って小さな芽を出します。

成長に合わせて、苗床を換えます。

成長ぶりは見事!

ところ狭しと葉を茂らせる様は、まるで個性豊かな生徒たちのようです。

後日、野菜サラダにして食べるとのこと。自ら育てた野菜を食べるのは楽しみですね。

〒970-8023

いわき市平鎌田字味噌能2

TEL 0246-25-2479

FAX 0246-25-8014

ホームページQRコード

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 1 | 27 12 | 28 18 | 29 17 | 30 23 | 31 10 | 1 4 |

2 1 | 3 13 | 4 8 | 5 24 | 6 18 | 7 15 | 8 7 |

9 4 | 10 18 | 11 10 | 12 14 | 13 16 | 14 5 | 15 2 |

16 | 17 11 | 18 15 | 19 15 | 20 12 | 21 11 | 22 1 |

23 2 | 24 9 | 25 15 | 26 17 | 27 20 | 28 9 | 29 |

30 | 1 8 | 2 5 | 3 9 | 4 9 | 5 8 | 6 |