カテゴリ:今日の出来事

合唱の魔法にかかった4年生!

6月10日(金)、4年生を対象にして、特別非常勤講師の白木啓子先生による合唱指導を行いました。自己紹介とともに「エーデルワイス」の演奏!この瞬間、子どもたちは合唱の魔法にかかってしまいました。

白木先生のご指導は、まず表情筋を目覚めさせるところからスタート。子どもたちはグループになって、眉や目の上げ下げ、口の開け方等々、変顔を確認?!し合い、それから声出し・発声へ。魔法にかかった子どもたちは生き生きと活動し、さっそくエーデルワイスを合唱してみて、表情を豊かにすることがよい音を出すことにつながるということを実感している様子でした。

写真は、その後に、校歌を指揮する白木先生と子どもたち。これまでは、どうしても高音箇所の発声が弱かったのですが、ご指導により、しっかりお腹に支えられた発声となり、見事な演奏を披露していました。

お礼の挨拶をした後、白木先生が担任の先生と打合せをしていたのですが、なぜか子どもたちは白木先生のもとに自然と集まってきました。何を話すというわけでもないのですが、ニコニコ、ニコニコと。まだ魔法は解けていないようで、次に来てくださる日を確認していました。たった1時間の授業ですが、子どもたち、大満足だったのですね。

そして予定にはなかった全員での写真撮影へ。「子どもたちから元気をいただいたわ!」と白木先生。ご指導ありがとうございました。次回も魔法の授業を楽しみにしております。

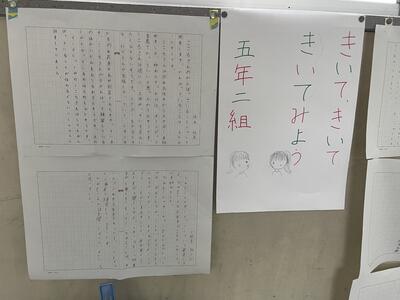

5年2組の廊下を歩いていると...

廊下の掲示物は、見ているこちら側も大変勉強になります。

先日、5年2組の廊下に掲示してあた原稿用紙を読んでみると、「〇〇さんの将来の夢を発表します。」「△△くんの習い事について紹介します。」「◇◇さんと毎日の生活について話をしました。」という書き出しで始まる、級友を紹介する文章が書いてありました。気になったので、勇気を出して担任の先生にインタビューしてみました。

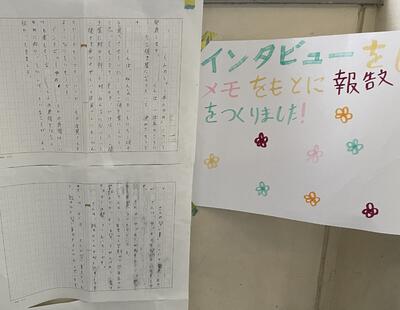

すると、国語の単元「きいて、きいて、きいてみよう」の授業の成果物とのこと。子どもたちで3人のグループをつくり、「きき手」「話し手」「記録者」の役割に分かれて、インタビューし合って、その成果を原稿用紙にまとめるという流れで実践したとのこと。掲示してあったのは、インタビューの報告文ということでした。

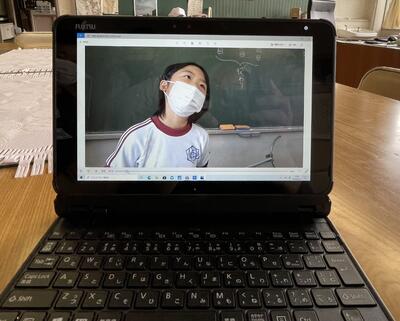

「インタビューしているところの様子を見てみたかったなぁ」と勇気を出して担任の先生に伝えたところ、「3人で活動している様子の写真はないんですけど、インタビューの記録をタブレットで撮影してデータは保存はしてありますよ。メモしきれないのでタブレットで撮影して、報告文をつくる際に使わせてみたんです」とのこと。「本当!それじゃあ、その動画を見せて欲しいなぁ!」と思い切って話をしてみたところ、快く代表児童2名を紹介していただきました。

そして、記録動画を視聴させていただきました。「きき手」の質問に答える「話し手」。表情からも、丁寧に、真摯に、そして言葉を選びながら話している様子が伝わってきます。途中で「記録者」が「ちょっと待って、メモるから...」との声も。

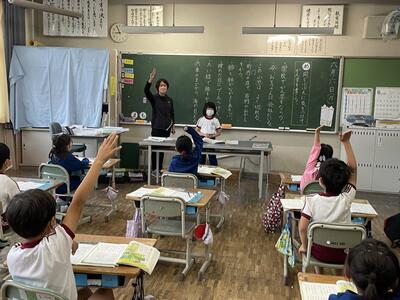

そして、代表児童に「取材してみてどうだった?」とインタビューしたところ、「相手のことをちゃんと考えて、聞きたいことをちゃんと伝えないとダメだなって思いました」とのこと。「取材されてみてどうだった?」とインタビューしてみたところ「けっこうしゃべれるんですけど、これでいいのかなって感じがして難しかったかも」とのこと。5年2組の子どもたちは、この授業を通じて「言葉の大切さ」に気づき、言葉を学ぶ必要性や言葉遣いの大切さを学ぶことができたようです。頭を鍛える授業をしていた5年2組に大きな拍手!

その後、勇気を出して担任の先生に改めてインタビュー。担任の先生は、「本当は、撮影した動画を手がかりにして質問や答え方の意見交換をさせて、質を高めさせていきたいんです。そのために、タブレットで動画を全員が共有して、アイディアを出し合うアプリがあるじゃないですか。それを使って授業をやってみたいんですよね。話が苦手な児童も参加しやすくなると思うんです。この子どもたちが大人になったら、そんなオンライン会議が当たり前になっていくと思うので...。」と、目を輝かせて話をしてくれました。今後の授業、ますます楽しみであります。

さて、何だか、わたしの方が5年2組に上手く乗せられてインタビューしてしまった感じ。とは言え、忙しい中、丁寧に対応してくれた担任の先生と子どもたちに改めて感謝します。とても勉強になりました!

本日の学校の様子をあれこれと...

6月6日(月)、雨の中、新たな一週間がスタートしました。

下駄箱も今日は長靴が多め。長靴を丁寧にそろえて入れてあって素晴らしい!教室には雨ガッパが干してあり、アットホーム感が素敵です。

低学年の授業より。

「同じぶぶんに気をつけてかん字をかこう」という国語の授業。「学」と「字」、「今」と「会」といった漢字を見て、共通する漢字の部首に注目。「これでいいかな?」「同じです!」と確認しながら授業は進行。けっこう夢中になって探すんですね。こうして子どもたちは漢字に興味をもち、意味を知り、生活で使えるまでになっていくのでしょう。

こちらはテストの返却。点数が付いてきますから一喜一憂。その後、できなかったところを教え合う姿が。「点数を競い合う!」というよりも、「できなかったところを教え合い、一緒にできるようになる!」ということでつながっている子どもたちの関係を見ることができました。素晴らしいですね。間違い直しを終えたら先生に報告。先生も一人ひとりの学習状況に合わせてアドバイス。短い時間の中でも濃密な学習をしていました、

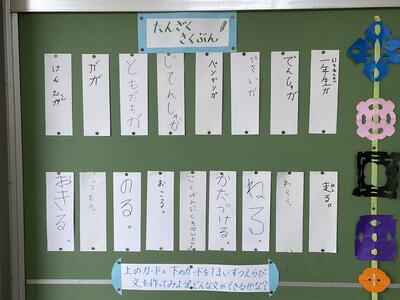

廊下の掲示に目を移せば、「たんざくさくぶん」の学習の形跡が。主語と述語の間に入る文章を考え出す授業をしてきたのでしょう。きっと創造力、語彙力が鍛えられたことと思います。

高学年の授業より。

今日はALTのデニス先生の来校日。「日常生活を伝え合おう!」をめあてに学習活動を展開。What do you usually do on Sunday?「あなたはたいてい日曜日は何をしていますか?」に対して、I usually play soccer.「わたしはたいていサッカーをしています」とノートに書いた児童。仲間とは身振り手振りで英会話ができましたが、デニス先生を相手にすると...。意外とShyなんですね。

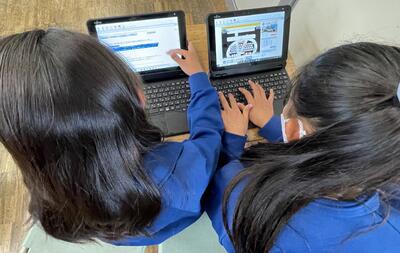

こちらは、すき間時間を使ってタブレットに向かう二人。練習アプリを使って、早く正確にタイピングする練習に励んでいました。ミスをしながらもめげずにチャレンジする姿は素晴らしいですね。私が子どもの頃は、算盤を高速で弾くことができるとヒーローでしたが...。時代は変わるものです。

体育館では体育の授業でバレーボールに挑戦。「サーブを頑張って!」と温かく見守る先生の姿が印象的。これからどんどん上達して、竜巻落としや風船アタックの技を身につけていくのでしょう...。

さて、入学して2か月が過ぎた1年生。給食の配膳もすっかり板に付いてきた様子。表情にも余裕が出てきました。

清掃活動。課題だった雑巾の「コの字掛け」もご覧のとおり。まわりを見て上手に雑巾がけができるようになりました。導いてくれた6年生に感謝ですね。

そして下校の時間となりました。外は雨が降り続いていました。みんな風邪を引かないように。また明日!

最後に1枚。これは、体育の授業で留守中の4年1組教室。タテとヨコが揃っていて美しい!と、思わず写真を撮ってしまいました。みんなで暮らす教室。子どもたちが、どんな思いや願いを持ち寄り、つながっているかがよく分かります。頭を鍛え、心を鍛え、体を鍛え、お互い大きく成長していく予感がする嬉しい1枚でした!

豊作を願う!「長倉田んぼの田植え!」

5月30日(月)、5年生による長倉田んぼでの田植えを行いました。常磐公民館によるパートナーシップ事業で、コーディネーターの今野先生より、改めてお米を育てるためのストーリーやポイントをご教示いただきました。そして、その道のプロの登場!今年も地元で農家を営む大樂さんより、田植えの秘訣を伝授していただきました。今は小さい苗も、育つとこーんなになるんだよ!

また、苗は、今年も柳沼さんよりご提供いただきました。この場をお借りして感謝申し上げます。

そして、いざ長倉田んぼへ足を踏み入れました!

代かきの時に、裸足で田んぼに入ったとは言え、水を張った水田に足を踏み入れるのには、なかなか勇気がいるようです。「これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な一歩である」は、1969年に月面着陸を成功させたアポロ11号のアームストロング船長の言葉ではありますが、同じ思いを抱いていて田んぼに着陸?していきました。

交代で田植えを行いました。上手に苗を立てるために、何より姿勢を整えようと試行錯誤、後ろに移動しようと悪戦苦闘。当然ほとんどの児童がはじめての田植えですからそれでよいのです。自分の頭で考え、いろいろ失敗して、何度かチャレンジしていくうちに上手くなっていくものです。お互い励まし合う余裕もなく、目の前の作業に夢中になる姿を見ることができました。きっと農家の皆さんの苦労や技のすごさも実感していくのでしょう。今野先生も子どもたちをまるで孫?のように、やさしく米作りの世界へと導いてくださいました。

勢い余って顔から田んぼへ!というお約束のシーンを見ることはできませんでしたが、作業を終えて子どもたちは「楽しく作業ができました」「足が取られて、手も入っていっちゃって、どうにもこうにもでした」「無事に田植えができてよかったです」といったコメントが。充実した表情が印象的でした。

そして、柳沼さんより、「さなぶり」と記された飲み物をいただきました。「さなぶり」とは、田植えの慰労や豊作祈願を込めておこなったお祝いごとを言います。柳沼さんのお心遣いに改めて感謝するとともに、この「さなぶり」の意味を子どもたちにしっかり伝えて生きたいと思います。

そして、やはりその道のプロの存在は大きい!のです。子どもたちの作業の様子をジッと観察し、修正点をさりげなく指示する大樂さんの姿。苗の状態こそ第一!と、しっかり作業をコントロールしてくださいました。授業の最後の最後に見せてくださった大樂さんの立ち姿、堂々としていて素敵です。わたしも大樂さんのように「背中で語れる人」になりたいと思うのでありました。

プールの仮補修工事開始!

本校のプールは、昭和48年に落成以来、約半世紀にわたって子どもたちの水泳の授業で大活躍してきました。

さすがに半世紀の歳月は長く、地震の影響もあって水漏れや表面劣化が進行している状態でした。そこに追い打ちをかけるかのようにコロナ禍へ。水泳の授業中止によりプールの稼働がなかったことでさらに劣化が進行し、大規模改修が必要と判断されました。

しかし、今年、3年ぶりに水泳の授業を実施することにしましたので、何とかプール開きができないものかと、教育委員会と検討して参りましたが、「待ちに待った水泳の授業。プールに入ることを楽しみにしている児童のために!」ということで、教育委員会のお力添えにより、急ぎ表面劣化のみに対する仮補修をしていただくことになり、今週から工事が始まりました。これで、今年のプール開きはできる見通しがつきました。

工事に入った業者の方も、「子どもたちのためによかった!」と、熱い中、懸命に作業をしてくださっています。ありがとうございます!

そして、今年秋以降、大規模改修工事に入る予定です。

さて、今日から6月がスタート!庭のサツキの花にはクマバチがせっせと蜜集めをしています。ずんぐりした体のフォームが印象的ですね。温厚な性格で、思わず「がんばれ!」と声を掛けたくなります。

6月も長倉小学校は、「心を鍛える」「頭を鍛える」「体を鍛える」を合い言葉に前進して参ります!

〒972-8322

いわき市常磐上湯長谷町上ノ台99の2

TEL 0246-42-2910

FAX 0246-42-2911

E-mail

nagakura-e@fcs.ed.jp