カテゴリ:今日の出来事

常磐公民館によるパートナーシップ事業 第2弾「長倉田んぼ」

冬眠していました本校の学習田「長倉田んぼ」。5年生によっていよいよ動き出しました。今年も常磐公民館と連携して取り組んでまいります。

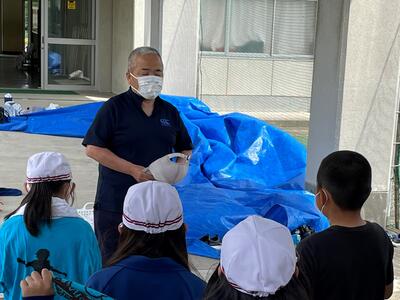

5月27日(金)、コーディネーターの今野克博先生のご指導の下、代かきを行いました。

ビーチサンダルを履いている児童もいましたが、まずは土の上を直に歩く感触を体感。それだけで何かワクワクしてきますね。

草刈りからはじまり、徐々に土を柔らかくして、土に空気を入れていく作業へ。通常ならだんだん疲れてきて、サボりがちになるところなのですが、なぜか子どもたちの土おこしは徐々にヒートアップ。担任の先生も夢中になって。

そして、なぜがガッツポーズ!

実は、昨年の稲刈りの作業で、今野先生は田んぼの土に足を取られ、長靴が脱げてしまったそうなのです。しかも、深くはまってしまい、そのまま放置していたとのこと。なので、今年の代かきは、土おこしとともに、今野先生の長靴の発掘が大きな目標となっていたというのです。これは、今野先生の作戦だったのでは?と疑っていたのは私だけでしょうか...。とは言え、子どもたちが発掘した長靴は、中に入っていた靴下とともに、今野先生に無事変換されました。

本日の代かき&長靴発掘の作業は無事終了!今年の「長倉田んぼ」、果たして豊作となるのでしょうか?今から楽しみであります。

3年生、リコーダー講習会を開催!

5月26日(木)、今年初めてリコーダーを学習する3年生は、ゲストティーチャー根本美紀子先生によるリコーダー講習会を開催しました。

リコーダーの扱い方や舌を使った音の出し方といったリコーダー演奏のいろはを一つひとつ分かりやすくご指導くださいました。シとラの指のおさえ方を練習して音を出し、早速演奏にチャレンジ。「シ・シ・シー・ラ・ラ・シー。」つまり「ほっ、ほっ、ほーたるこい!」となるわけで、演奏した児童も演奏できた喜びと、聞いたことがある曲にびっくり!

よい音色を出そうとすると自然と姿勢もよくなるようで。いつもこんな姿勢に自然となってしまうような授業をやってみたかったな!と、今さらながらに反省して見ていました。

その後、大小さまざまなリコーダーの紹介とデモ演奏。児童たちはもうリコーダーの虜となってしまった様子。

最後は、トトロの「さんぽ」を根本先生の演奏に合わせて歌って歩いて終了!このままどこかに歩いて行ってしまいそうな勢いでした。

根本先生、ご指導と共に素敵な演奏ありがとうございました!

常磐公民館によるパートナーシップ事業 第1弾「常磐炭鉱の歴史に触れよう」

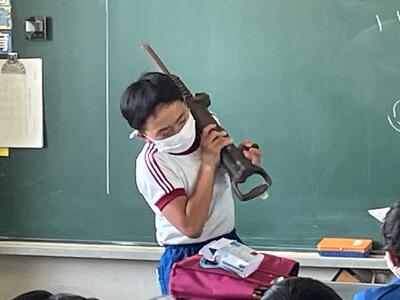

学校に銃?を持ち込む男子児童。

ツルハシの奪い合い?

いやいや、なぜキャップランプ付きヘルメットをかぶっているの?

黒い石、これが燃えるらしい!と興味津々の児童。

さて、本校は、常磐炭鉱の磐崎坑の歴史をルーツにもつ学校。6年生の総合的な学習の時間では、毎年、常磐公民館と連携して、「炭鉱を学び、郷土を知る。そして自分のこれからの生き方を考える。」ことをねらいとした学習を進めています。昨年度、常磐炭鉱のはじまりを探るべく、いわき市内郷白水町のみろく沢炭鉱資料館まで歩いて基礎を学習してきました。

そして、さらに長倉小学校近くの炭鉱の歴史を学ぶために、5月20日(金)、常磐公民館のお力をお借りして、常磐炭鉱の歴史に詳しい郷土研究家の小宅幸一さんをお招きし、特別授業を行いました。

冒頭に紹介した写真は、昭和初期、炭鉱夫が坑道に入る際に実際に使っていた道具の数々。石炭を砕くためのドリル、安全確認のために使ったツルハシ(通称、タンコツ=炭鉱杖)、暗い坑道に入る際に被ったヘルメット、そして常磐産の石炭です。

小宅先生は、自分が興味をもったことをトコトン探究することが自分の生き方を考える大きな手掛かりになるとのメッセージとともに、常磐炭鉱の歴史を丁寧に、そして熱く解説してくださいました。

小宅先生のお話にどんどん引き込まれる児童。間の休み時間には、小宅先生を囲んで質問攻めに。

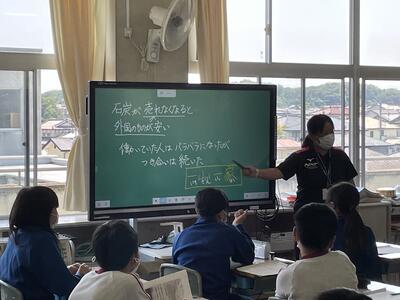

担任の先生による授業の振り返り。小宅先生の説明を踏まえてさまざまな感想や意見が出されました。「ここに炭鉱があったとは知らなかった」「危険ととなり合わせの作業だったとは」「当時の道具に興味がわいた」「引き込み線(鉄道)の跡をたどってみたい」「一山一家ってどんな生活だったのか」との感想が出されました。

その上で、5年生の時に見逃してしまったズリ山や、磐崎坑や長屋の跡地を改めて見てみたいという次の学習活動が導き出されていきました。

また、小宅先生からのメッセージ。「石炭産業で栄えたいわき市。石油を輸入する時代となって石炭産業は消えたけれど、エネルギー資源の少ない日本は新たなエネルギーを研究・開発中。皆さんが大人になったとき、実現してください」は、この学習の進むべき方向を指し示してくださいました。小宅先生、本日は大きな学びを与えてくださりありがとうございました。

本校ではこれからも常磐公民館と連携した授業を計画しています。地域学校協働活動を推進する「学校・家庭・地域パートナーシップ推進事業」について、詳しくは、いわき市教育委員会のホームページをご覧ください。

http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000004745/index.html

2年生 演劇ワークショップに挑戦!

①これは何を演じているでしょうか?

②こちらは何を演じているでしょうか?

5月20日(金)、2年生児童は演劇ワークショップに挑戦しました。

演劇といっても単に劇の練習ではありません。あるテーマをうまく相手に伝えるために、仲間で知恵を出し合い、役割を分担し、身体全部を使った表現を組み立てていくプロセスを大事にした学習活動です。繰り返しチャレンジしていくことで、自分の表現に自信をもつこと、創造性や表現力、そしてコミュニケーション力の向上につなげていきたいと思います。

今回は、ジェスチャーゲームの手法を取り入れてみました。「〇〇が、〇〇しているところ」をテーマに、各グループがジェスチャーだけで演じます。与えられたテーマを見ている相手に伝えようと、打合せを行い、練習し、チェックしてもらいながら準備を進めました。

そして、いよいよ発表となったわけです。

前掲した①の場面。まず「〇〇が、」を表現。動画でないのが残念ですが、見ていた児童はすぐに分かった様子で、「ウサギが、」の主語に気づきました。

そして、「〇〇しているところ」ということで①の写真。正解は、「ウサギが、ピアノを弾いているところ」です。

四つん這いになっている児童は「ピアノ」。もう一人後ろに四つん這いになっている児童は「イス」。真ん中の児童は「ウサギ」で、両手をピアノに乗せて弾いていたのですが、この写真では帽子を押さえてしまっているので分かりにくいですね。一番上に映っている児童は、じつは「ウサギの耳だけ」を演じていました。

これは、ウサギ役の児童がピアノを弾いてしまうと、ウサギの特徴である耳を表現できないので、一人は「ピアノを弾くウサギ」、もう一人は「ウサギの耳」を演じて、2人が協力して「ウサギ」を表現したということです。じつは、練習段階で「ピアノを弾くウサギ」の表現に困っていました。そこで、「二人でウサギをやるとどうなるかな?」と話しかけてみたのですが、このグループが創り出したウサギは、この姿だったのです。「耳」だけを演技するって発想が素敵です!

ということで②の写真。なんとなく分かりますか?これは「カエル」ではないのです。

ズバリ「ペンギンが、」です。子どもたちの間では、この格好が「ペンギン」と共通言語を持っているかのように、すすぐに分かった様子でした。

そして続きの演技が②の写真。じつは、飛んでいるんですね。動画でないのが残念。

それで答えは「ペンギンが、飛んでいるところ!」ではないのです。この後、なかなか正解が出てこなかったのですが、このグループは、徐々に演技を変化させて、手のひらをぐるぐる回し始めました。ペンギンに手のひらがありませんので、表情の苦しいこと。でも必死の演技が伝わったのか、ある児童が「あっ、縄跳びだ!」と気づき、正解の「ペンギンが、縄跳びをしているところ」にたどり着いたのでした。

それ以降も、熱演?怪演?が続きました。

「カエルが、お風呂に入っているところ」を演じた4人グループ。2人でお風呂を作って、カエルが気持ちよさそうにお風呂に入り、もう1人演技できるな!と気づいて設定された役は「背中を流す人」。「カエルの背中を流す人」という発想は独創的で本当に面白かったですね!

「ゾウが、ラーメンを食べているところ」に至っては、ゾウの鼻の動きが、鼻なのか、麺なのか、お箸なのか大混乱。でも、ゾウの鼻の先を表現する手のひらを上に向けて上下に動かした時、一気に手が上がりはじめ正解を発見!演じる側も見る側も夢中になって答えを探し、みんな笑顔になった瞬間が素敵でした。

「ゴリラが、カスタネットをたたいているところ」のグループには、ゴリラはお腹をたたかないよ、ゴリラはグーでたたいていないよ、ゴリラはもっとめ目が怖いよなどの突っ込みが。とは言え、答えにたどり着くまでには。あー!なるほど!いいね!という掛け合いが聞かれ、お互いが一つのゴールに向かっている姿がよかったですね。

こうして本日の演劇ワークショップは幕を閉じました。

校舎中央に位置する人工芝の子ども広場。水筒を並べると、その先は演劇を披露する素敵なステージとなります。これからもこのステージで、子どもたちが主人公となる演劇ワークショップに挑戦して参ります!

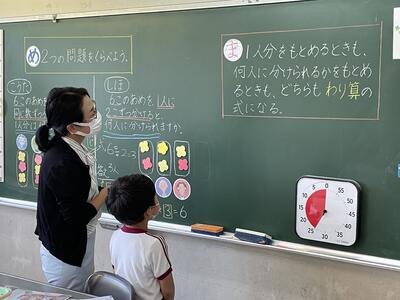

今日の授業の様子から

5月24日(火)、今日は青空の下、爽やかに一日を過ごしました。

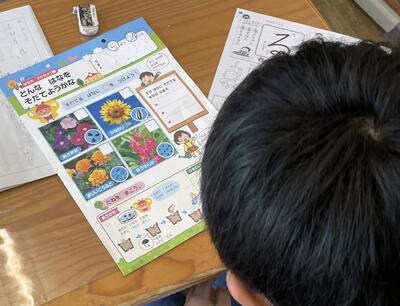

本日の授業の様子、まずは1~3年生。

自然に恵まれている本校は、外での栽培活動が盛ん。一方で、教室ではしっかり教科の学習に励んでいます。一斉授業の中であっても、一人ひとりが活躍する場面、確認する時間をつくって進めています。

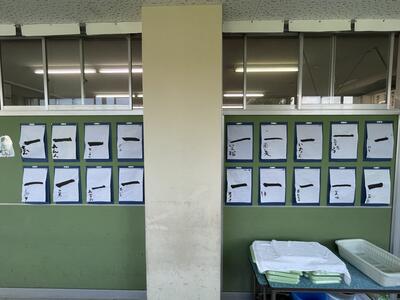

3年生の廊下には習字「一」の文字が。書写で書き方は学習するのですが、その成果は一人ひとりの個性が出ていて楽しいですね。

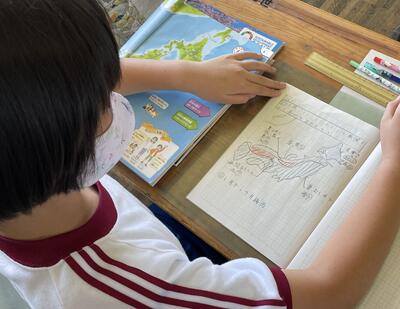

続いて、4~6年生。

電子黒板を使った授業は、もはやどの学級もスタンダードとなっています。ALTのデニス先生との英会話、やっぱりホンモノとの学習は自信につながります!日本地理の学習。地図を「知っている」と「描くことができる」とでは大違い。自分で描いた地図の上だからこそ、様々な知識が頭に入っていくこと間違いなし!6年生は総合で「常磐炭鉱」を題材にした学びを展開。なぜかこの場で、炭鉱跡をめぐるフィールドワークに私も参加することが決定しました(というか、断れない雰囲気でした)。

休み時間、職員室に戻ろうと廊下を歩いていると、ホンモノの魅力(魔力?)にひき寄せられた子どもたちがホンモノの後を付いて行く姿が。ホンモノ、恐るべしであります。

〒972-8322

いわき市常磐上湯長谷町上ノ台99の2

TEL 0246-42-2910

FAX 0246-42-2911

E-mail

nagakura-e@fcs.ed.jp