常磐公民館によるパートナーシップ事業 第1弾「常磐炭鉱の歴史に触れよう」

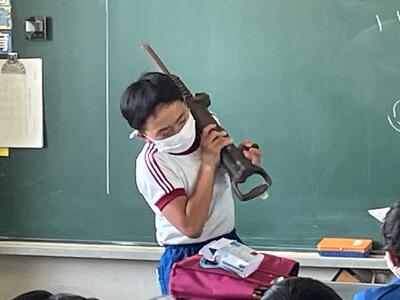

学校に銃?を持ち込む男子児童。

ツルハシの奪い合い?

いやいや、なぜキャップランプ付きヘルメットをかぶっているの?

黒い石、これが燃えるらしい!と興味津々の児童。

さて、本校は、常磐炭鉱の磐崎坑の歴史をルーツにもつ学校。6年生の総合的な学習の時間では、毎年、常磐公民館と連携して、「炭鉱を学び、郷土を知る。そして自分のこれからの生き方を考える。」ことをねらいとした学習を進めています。昨年度、常磐炭鉱のはじまりを探るべく、いわき市内郷白水町のみろく沢炭鉱資料館まで歩いて基礎を学習してきました。

そして、さらに長倉小学校近くの炭鉱の歴史を学ぶために、5月20日(金)、常磐公民館のお力をお借りして、常磐炭鉱の歴史に詳しい郷土研究家の小宅幸一さんをお招きし、特別授業を行いました。

冒頭に紹介した写真は、昭和初期、炭鉱夫が坑道に入る際に実際に使っていた道具の数々。石炭を砕くためのドリル、安全確認のために使ったツルハシ(通称、タンコツ=炭鉱杖)、暗い坑道に入る際に被ったヘルメット、そして常磐産の石炭です。

小宅先生は、自分が興味をもったことをトコトン探究することが自分の生き方を考える大きな手掛かりになるとのメッセージとともに、常磐炭鉱の歴史を丁寧に、そして熱く解説してくださいました。

小宅先生のお話にどんどん引き込まれる児童。間の休み時間には、小宅先生を囲んで質問攻めに。

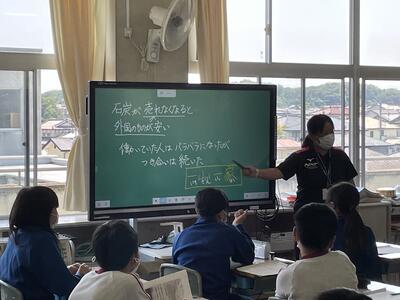

担任の先生による授業の振り返り。小宅先生の説明を踏まえてさまざまな感想や意見が出されました。「ここに炭鉱があったとは知らなかった」「危険ととなり合わせの作業だったとは」「当時の道具に興味がわいた」「引き込み線(鉄道)の跡をたどってみたい」「一山一家ってどんな生活だったのか」との感想が出されました。

その上で、5年生の時に見逃してしまったズリ山や、磐崎坑や長屋の跡地を改めて見てみたいという次の学習活動が導き出されていきました。

また、小宅先生からのメッセージ。「石炭産業で栄えたいわき市。石油を輸入する時代となって石炭産業は消えたけれど、エネルギー資源の少ない日本は新たなエネルギーを研究・開発中。皆さんが大人になったとき、実現してください」は、この学習の進むべき方向を指し示してくださいました。小宅先生、本日は大きな学びを与えてくださりありがとうございました。

本校ではこれからも常磐公民館と連携した授業を計画しています。地域学校協働活動を推進する「学校・家庭・地域パートナーシップ推進事業」について、詳しくは、いわき市教育委員会のホームページをご覧ください。

http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000004745/index.html

〒972-8322

いわき市常磐上湯長谷町上ノ台99の2

TEL 0246-42-2910

FAX 0246-42-2911

E-mail

nagakura-e@fcs.ed.jp