カテゴリ:今日の出来事

図書委員会のご要望にお応えして、

図書委員会では、毎週木曜日のお昼の放送で「読み聞かせ」と「図書のご案内」をしています。

6月16日(木)には、4年生の図書委員が絵本「へんしんトンネル」を紹介しました。交代で一段落ずつ読んで、最後に「ぜひ、図書館に来て、読んでみてください!」と呼びかけを行いました。

この日まで、4年生図書委員は、本を選び、読む場所を決め、読み方の練習を何度も行ってきたとのこと。「ホームページに載せてください!」とのことで集合写真!放送中の緊張した表情と打って変わって、とびっきりの笑顔を見せてくれました。全校生のためにご苦労様でした。今度はどんな本を紹介してくれるのでしょうか。次回を楽しみにしています!

躍動する!6年生を励ます会・続編

6月13日(水)に開催された6年生励ます会では、躍動する6年生のデモンストレーションを行いました。リハーサルです。

まずは100m走。選手たちは全校児童の目の前を風のように走り抜けていきました。勢いと地面を蹴る足音の重低音、その迫力に圧倒され、低学年児童は後ずさりする様子も。

そして、ここで6年生に挑戦!後輩が100m走で競争することに。選ばれたのは、なんと1年生男子児童。年の差5歳ということもあって1年生は10m前からスタート。よーい、ドン!

結果は、さすがに6年生の勝ち!でしたが、1年生の堂々としたこの走りっぷりに全校生が拍手!長倉小の未来も明るいぞ!

続いてソフトボール投げへ。そこには、はじめから先輩方の投球をじっと見つめる2年生男子児童の姿が...。「えっ、僕はなんでここにいるの?何をするの?あっ、ボールを投げるのか、どれどれ、6年生の投げる姿を見てみようじゃないか...」

そして2年生男子の出番。6年生の先輩方は「大丈夫だよ!思い切り投げるだけだからね。がんばろうね!」と優しくアドバイスしております。しかし、この後...。

「それじゃー!えいっ!」ということで2年生児童が投げたシーンがこちらの写真。全身を使って思い切り投げたボールは軽く20m越え!お見事!

2年生の投球を見た6年生。「おいおい、やばいよやばいよ!今の見た?2年生すごかったよ。主役は6年生のはずなのにさー。頼むよ!6年生のパワーを見せつけてくれよ!」とでも言っているのでしょうか。2年生と6年生の表情のコントラストが印象的です。

そして登場した6年生代表児童の投球。肩関節が抜けるのでは?という勢いで投げた結果は、なんと自己ベスト更新!場内大歓声となり、しっかりと主役の座を取り戻しました。勝負強い6年生にも大きな拍手!

次は走り幅跳び。6年生のフォームはまさにお手本通り。

ここでは3年生児童が6年生に挑戦。すると、見事な踏み切りから大きな跳躍へ。記録は3m越え!これまたお見事!

しかし6年生はやはり勝負強かった!代表児童はここでも自己ベスト更新!両手も使ったこの空中での大きなフォームは圧巻でした。なかなか地面に落ちてこない!という声があちこちで。

しかもよほど嬉しかったのでしょう!このガッツポーズったら。本番でもぜひ見せてくださいね!

次は走り高跳び。よくもここまで高く上がれるものです。練習では数多くは跳べませんので、1回毎に反省し、よく考えて取り組んできたのでしょう。

6年生に挑戦した4年生児童の高跳びもお見事。題して「忍者跳び」といったイメージ。まだまだ余裕があります。後ろに映っている6年生代表は、「なかなかやりおるわい」といった表情で見ていましたね。

そして6年生代表の登場。すかさず「バーを上げてください!」との申し出。いいですね、その闘志!それで、見事クリアしたところがまた格好いいですね!お見事!

最後は、5年生vs6年生のリレー対決。100m×4のガチンコレース!まずは女子。スターターを務める教頭先生も本番さながらの姿が。演出ありがとうございました。

結果はご覧のとおり。6年生のバトン渡しが上手に決まりましたね。勝負強い6年生、ここでもベスト記録を大きく更新しました。5年生も最後まで手を抜かずに走り抜いた心意気が素晴らしかったですよ!

続いて男子。なぜか円陣を組み始める姿が。んー、何となくですけど、ここで気負ってしまったのかも。

スタートも決まってさぁ行くぞ!と。

これは第3走者へのバトン渡しのシーンですが、なんと5年生がリード!

そうなんです、実は6年生は、第1走者と第2走者の間のバトン渡しに失敗してしまったのです。それでも何とか5年生に追いつこうと必死に足を動かしました!

結果は、6年生の勝利!「ここでミスしておいてよかったよ。気負いすぎないように、練習は本番のように、本番は練習のようにだね」と反省会をしていました。5年生は「やっぱり先輩は早かったです!」と改めて6年生を敬う姿が。最後までよく頑張りました!

3年ぶりに開催される陸上大会。大会ができるという喜びと6年生の頑張りを全校生で共有したいと願い、今回の行事を企画しました。これまでもこうした行事はやってきたとのことですが、久しぶりということもあって、私たち教員にとっても嬉しい時間となりました。下校時の後輩学年児童からは、「6年生がすげぇーかっこよかった!」「僕は100ⅿに出たい!」「早く6年生になりたい!」など、6年生はさらに憧れの存在となった様子!嬉しい限り!

そして6年生は今日も、一生懸命に練習に励んでおります。頑張れ6年生!

躍動する!6年生を励ます会・本編

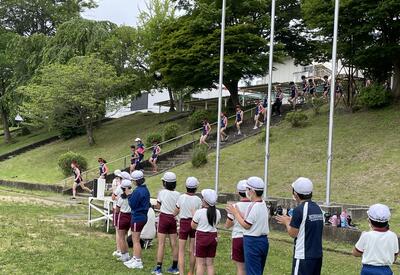

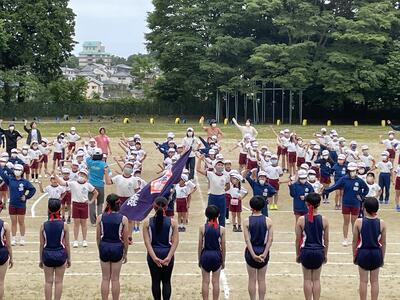

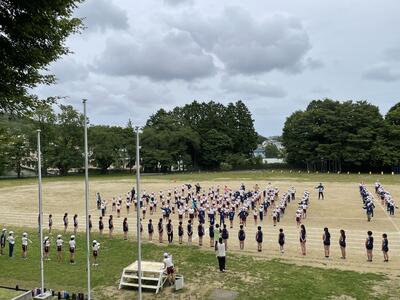

6月15日(水)、第50回いわき市小学校陸上競技大会に出場する6年生を、全校をあげて応援する会を開催しました。まずは、主役の6年生25名の入場!本校の校庭は森に囲まれた中にあります。森の中から、6年生がきびきびと駆け足で入場してきました。すてきな演出です。

校長あいさつより。6月21日(火)に、いよいよ「第50回いわき市小学校陸上競技大会」を迎えます。常磐・小名浜地区の小学校18校の仲間1006人と陸上競技で競い合ってきます。 皆さんも知っている通り、6年生はこれまで、目標を持って、毎日、こつこつと練習を積み上げてきました。100mの記録会では2週間で約0.5秒のタイムを縮めました。目標をもって、自分の頭で考え、いろいろな教えをもらいながら、チャレンジしてきた成果です。努力してきたから「大丈夫」「できる」という自分を信じることができる。「自信」を持って本番チャレンジして欲しい!皆さん、こうして堂々と立っている6年生の姿を見てどう感じますか?頑張っている人の姿は、格好いいですね!皆さんで、ぜひ、応援し、励ましてください!

続いて、代表委員の5年生が、躍動する6年生に事前に囲み取材・インタビューしたことを発表しました。陸上大会に向けた練習では、去年の6年生の走る姿などにあこがれて頑張ってきたこと、本番を意識してリズムを大事にして取組んできたこと、そしてこの頑張りを中学校生活につなげていく覚悟でいることを伝えてくれました。代表委員の取材する力、伝える力もお見事!拍手!

続いて我らが応援団の登場!団長が口上を述べた後、全校生で「運動会の歌」改め「6年生の歌」を声高らかに歌い上げました。「フレーッ フレーッ 6年!GO!GO!GO!燃えろよ 燃えろ 6年生!」。これまで各学級で練習してきた成果を発揮した見事な演奏ができました!

躍動する6年生代表児童のあいさつ。これまでの練習を総括しながら「3年ぶりに開催される陸上大会で、全力を出して頑張ってきます!」と力強い決意表明。5月の運動会の時よりも、堂々と、ハツラツとしている姿に大きな成長を感じ、心打たれましたね。

その後、選手紹介が行われました。ソフトボール投げで躍動する選手たち。

100ⅿ走で躍動する選手たち。

走り幅跳び・走り高跳びで躍動する選手たち。

そして、4×100ⅿリレーで大いに躍動する選手たち。

それぞれ代表児童がマイクを手にし、メンバー紹介や各競技の特性に応じた練習法、目標を伝えました。全員ノー原稿です!自分のことばかりでなく、同じ競技で頑張ってきた仲間の思いもしっかりと伝えてくれましたね。

そして、 今回の励ます会を主催したのは4・5年生の代表委員たち。主役の6年生のために、縁の下の力持ちとなって企画段階から積極的に活動してきました。事前の準備、特に6年生への取材や替え歌の歌詞作成と連絡、そして当日は、放送機器の操作や進行、開会・閉会のあいさつといった活動にしっかりと責任をもって取り組んでいました。その心意気にも感謝ですね!

長倉小学校は、主役が頑張り、縁の下の力持ちも頑張り、そして全校生が一丸となって頑張れる学校なのであります!

畳の上でのおはなし会

ということで、今年はじめての図書館ボランティアの皆さん5名による「おはなし会」を開催しました。今回は1年生が対象。

まずは、「本のあつかい方」講習会。本には弱いところがあって、本棚から本を取り出す際に指に引っかけて引っ張ると背表紙がやぶけてしまうよ!それと、持ち運ぶ時は表紙をつまんでしまうと本がやぶけてしまうよ!とのこと。私も気をつけなければ...。子どもたちはうなずきながら説明を聞いていました。

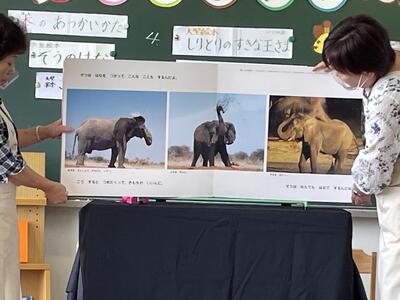

そして、まずは大型絵本「ぞうのはなし」から読み聞かせはスタート。「ゾウの鼻の長さは2m」とのことで「どのくらい?」との質問が。「このくらい!」と手を広げる子どもたち、「それは1mだね」ということで紐を使って実寸大を説明。この説明のときの子どもたちとの絶妙なやりとりがお見事でした。子どもたちの「うぉー!こんなに?」という反応が新鮮でしたね。

続いて大型絵本「きょだいなきょだいな」の読み聞かせ。某TV番組でおなじみの「もしもシリーズ」にも似た内容。野原のまん中に、巨大なトイレットペーパーや巨大な扇風機など、巨大なものが出現。お二人の掛け合いのテンポが心地よく、子どもたちも空想の世界に引き込まれていきました。もしも現実にあったならという域を超えて、予想外の展開を聞いて子どもたち、「おー!すごいぞ!」「まじか!」の声があちこちで。

続いて大型絵本「しりとりの好きな王さま」へ。しりとりの好きな王様に降り回されるコックさん。コミカルな絵そのままに、子どもたちと楽しく進行する先生のトーク力はさすがです。「トマト・トースト・トマトトーストトマト...」の下りには全員大笑い。果たしてこのお話のクライマックスは?

続いて、ボランティアの皆さん総掛かりで、紙芝居「したきりすずめ」。おとぎ話の世界に引き込まれた子どもたちは、おばあさんの結末を知って「やっぱりな!」といった様子。子どもたちなりに、心ない行いをしないことや欲張りはよい結果を招かないことを理解している様子でした。

まとめは、「ぞうはかせになろう!」ということで、人と象の生活を比べたお話。体重や食事の量など、象の巨大さを再確認。「今日、象が夢に出てきそうだ!」との感想。

最後に、ボランティアの皆さんから、しりとりの続きということで、「こぶたたぬききつねねこ」が組み合わさった折り紙を一人ひとりにプレゼント。この折り紙、なるほどと思わせてくれる作品であり、愛情もたっぷり。「ぜひ、お家で歌と一緒にこの折り紙で遊んでみてね!」とのこと。子どもたちも宝物を手にしたかのように喜んでいましたね。

たった1時間でしたが、頭を使い、心も動かされ、大事な時間をつくってくださいました。改めまして、ボランティアの皆さんありがとうございました。そして、今年もどうぞよろしくお願いいたします!そしてそして、本校では、この図書館ボランティアを随時募集しております!

この実なんの実? 木になる、気になる実。

子どもたちの「好奇心の目」は鋭いのであります。わたしは「長倉小学校は、自然豊かでいい環境だな」と表現して満足しているのですが、子どもたちの目はもっと具体的で、もっと繊細で、もっと頭を使っています。

先日、生活科の授業で畑の管理をしていた児童。「あれでしょ!」と指をさして周りのみんなに何かを知らせる姿が。足元には、種がたくさん転がっていました。わたしは「梅干しの種じゃん。誰だよ、こんなところにたくさん捨てたのは!」と嘆いていたのですが、子どもたちは至って冷静。上を見上げて、その種の正体を突き止めたのでした。その正体とは「梅」。梅の実がたわわに実っていて「これだね!」となったのでした。「でもなんで種だけになっちゃったんだ?」と次の疑問。「鳥じゃないかな?ホーホケキョとか、カラスとか、いっつもいるじゃん」「鳥は酸っぱいの大丈夫なのかな?私、梅干しはダメなんだよ」「私は大丈夫!」「でも青い実は酸っぱいの?」と、疑問と会話がどんどん広がっていきました。

続いて、6月10日(金)の朝、登校してきた児童が先生におねだり?をして、木から赤い実をとっていました。「これグミですよ。どうぞ!」と手渡され、いざ実食。「うぇ~シブい!でも甘~い!」「グミには美肌効果があるんですよ!」「よく知ってるね!」「だって5年生が言ってたもん」とのこと。どうやら子どもたちの間には、「梅雨の時期になると美肌効果のあるグミの実が学校でとれる」ということが代々受け継がれているようなのです。

食べた後に児童から「これで先生も長倉小学校の一員だね!」とのありがたいお言葉を頂戴しました。え?ということは、これまでどういう扱いだったの?

長倉田んぼには、ツバメのつがいがエサ取りに来ていました。自然の成長とともに、子どもたちも健やかに成長しております!

合唱の魔法にかかった4年生!

6月10日(金)、4年生を対象にして、特別非常勤講師の白木啓子先生による合唱指導を行いました。自己紹介とともに「エーデルワイス」の演奏!この瞬間、子どもたちは合唱の魔法にかかってしまいました。

白木先生のご指導は、まず表情筋を目覚めさせるところからスタート。子どもたちはグループになって、眉や目の上げ下げ、口の開け方等々、変顔を確認?!し合い、それから声出し・発声へ。魔法にかかった子どもたちは生き生きと活動し、さっそくエーデルワイスを合唱してみて、表情を豊かにすることがよい音を出すことにつながるということを実感している様子でした。

写真は、その後に、校歌を指揮する白木先生と子どもたち。これまでは、どうしても高音箇所の発声が弱かったのですが、ご指導により、しっかりお腹に支えられた発声となり、見事な演奏を披露していました。

お礼の挨拶をした後、白木先生が担任の先生と打合せをしていたのですが、なぜか子どもたちは白木先生のもとに自然と集まってきました。何を話すというわけでもないのですが、ニコニコ、ニコニコと。まだ魔法は解けていないようで、次に来てくださる日を確認していました。たった1時間の授業ですが、子どもたち、大満足だったのですね。

そして予定にはなかった全員での写真撮影へ。「子どもたちから元気をいただいたわ!」と白木先生。ご指導ありがとうございました。次回も魔法の授業を楽しみにしております。

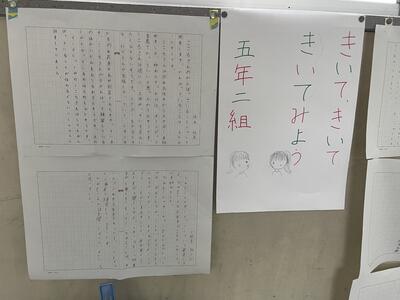

5年2組の廊下を歩いていると...

廊下の掲示物は、見ているこちら側も大変勉強になります。

先日、5年2組の廊下に掲示してあた原稿用紙を読んでみると、「〇〇さんの将来の夢を発表します。」「△△くんの習い事について紹介します。」「◇◇さんと毎日の生活について話をしました。」という書き出しで始まる、級友を紹介する文章が書いてありました。気になったので、勇気を出して担任の先生にインタビューしてみました。

すると、国語の単元「きいて、きいて、きいてみよう」の授業の成果物とのこと。子どもたちで3人のグループをつくり、「きき手」「話し手」「記録者」の役割に分かれて、インタビューし合って、その成果を原稿用紙にまとめるという流れで実践したとのこと。掲示してあったのは、インタビューの報告文ということでした。

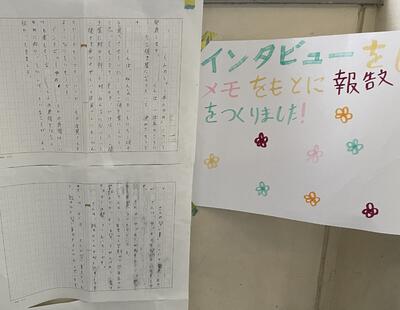

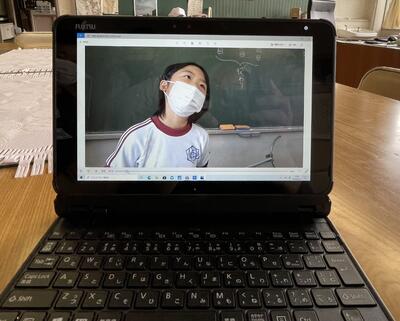

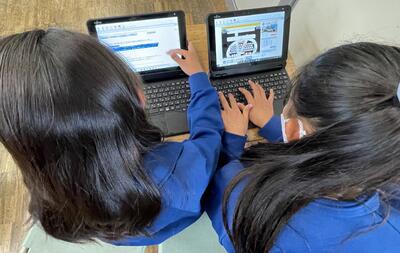

「インタビューしているところの様子を見てみたかったなぁ」と勇気を出して担任の先生に伝えたところ、「3人で活動している様子の写真はないんですけど、インタビューの記録をタブレットで撮影してデータは保存はしてありますよ。メモしきれないのでタブレットで撮影して、報告文をつくる際に使わせてみたんです」とのこと。「本当!それじゃあ、その動画を見せて欲しいなぁ!」と思い切って話をしてみたところ、快く代表児童2名を紹介していただきました。

そして、記録動画を視聴させていただきました。「きき手」の質問に答える「話し手」。表情からも、丁寧に、真摯に、そして言葉を選びながら話している様子が伝わってきます。途中で「記録者」が「ちょっと待って、メモるから...」との声も。

そして、代表児童に「取材してみてどうだった?」とインタビューしたところ、「相手のことをちゃんと考えて、聞きたいことをちゃんと伝えないとダメだなって思いました」とのこと。「取材されてみてどうだった?」とインタビューしてみたところ「けっこうしゃべれるんですけど、これでいいのかなって感じがして難しかったかも」とのこと。5年2組の子どもたちは、この授業を通じて「言葉の大切さ」に気づき、言葉を学ぶ必要性や言葉遣いの大切さを学ぶことができたようです。頭を鍛える授業をしていた5年2組に大きな拍手!

その後、勇気を出して担任の先生に改めてインタビュー。担任の先生は、「本当は、撮影した動画を手がかりにして質問や答え方の意見交換をさせて、質を高めさせていきたいんです。そのために、タブレットで動画を全員が共有して、アイディアを出し合うアプリがあるじゃないですか。それを使って授業をやってみたいんですよね。話が苦手な児童も参加しやすくなると思うんです。この子どもたちが大人になったら、そんなオンライン会議が当たり前になっていくと思うので...。」と、目を輝かせて話をしてくれました。今後の授業、ますます楽しみであります。

さて、何だか、わたしの方が5年2組に上手く乗せられてインタビューしてしまった感じ。とは言え、忙しい中、丁寧に対応してくれた担任の先生と子どもたちに改めて感謝します。とても勉強になりました!

本日の学校の様子をあれこれと...

6月6日(月)、雨の中、新たな一週間がスタートしました。

下駄箱も今日は長靴が多め。長靴を丁寧にそろえて入れてあって素晴らしい!教室には雨ガッパが干してあり、アットホーム感が素敵です。

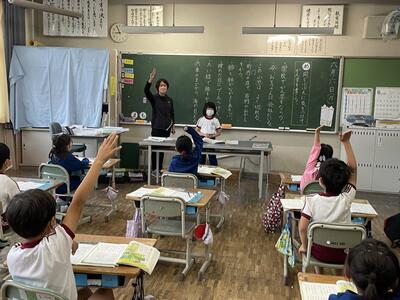

低学年の授業より。

「同じぶぶんに気をつけてかん字をかこう」という国語の授業。「学」と「字」、「今」と「会」といった漢字を見て、共通する漢字の部首に注目。「これでいいかな?」「同じです!」と確認しながら授業は進行。けっこう夢中になって探すんですね。こうして子どもたちは漢字に興味をもち、意味を知り、生活で使えるまでになっていくのでしょう。

こちらはテストの返却。点数が付いてきますから一喜一憂。その後、できなかったところを教え合う姿が。「点数を競い合う!」というよりも、「できなかったところを教え合い、一緒にできるようになる!」ということでつながっている子どもたちの関係を見ることができました。素晴らしいですね。間違い直しを終えたら先生に報告。先生も一人ひとりの学習状況に合わせてアドバイス。短い時間の中でも濃密な学習をしていました、

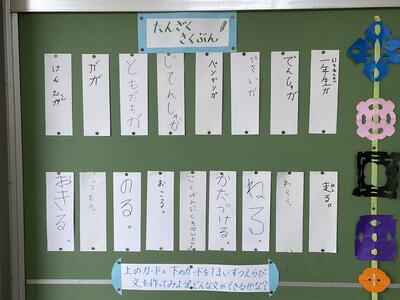

廊下の掲示に目を移せば、「たんざくさくぶん」の学習の形跡が。主語と述語の間に入る文章を考え出す授業をしてきたのでしょう。きっと創造力、語彙力が鍛えられたことと思います。

高学年の授業より。

今日はALTのデニス先生の来校日。「日常生活を伝え合おう!」をめあてに学習活動を展開。What do you usually do on Sunday?「あなたはたいてい日曜日は何をしていますか?」に対して、I usually play soccer.「わたしはたいていサッカーをしています」とノートに書いた児童。仲間とは身振り手振りで英会話ができましたが、デニス先生を相手にすると...。意外とShyなんですね。

こちらは、すき間時間を使ってタブレットに向かう二人。練習アプリを使って、早く正確にタイピングする練習に励んでいました。ミスをしながらもめげずにチャレンジする姿は素晴らしいですね。私が子どもの頃は、算盤を高速で弾くことができるとヒーローでしたが...。時代は変わるものです。

体育館では体育の授業でバレーボールに挑戦。「サーブを頑張って!」と温かく見守る先生の姿が印象的。これからどんどん上達して、竜巻落としや風船アタックの技を身につけていくのでしょう...。

さて、入学して2か月が過ぎた1年生。給食の配膳もすっかり板に付いてきた様子。表情にも余裕が出てきました。

清掃活動。課題だった雑巾の「コの字掛け」もご覧のとおり。まわりを見て上手に雑巾がけができるようになりました。導いてくれた6年生に感謝ですね。

そして下校の時間となりました。外は雨が降り続いていました。みんな風邪を引かないように。また明日!

最後に1枚。これは、体育の授業で留守中の4年1組教室。タテとヨコが揃っていて美しい!と、思わず写真を撮ってしまいました。みんなで暮らす教室。子どもたちが、どんな思いや願いを持ち寄り、つながっているかがよく分かります。頭を鍛え、心を鍛え、体を鍛え、お互い大きく成長していく予感がする嬉しい1枚でした!

豊作を願う!「長倉田んぼの田植え!」

5月30日(月)、5年生による長倉田んぼでの田植えを行いました。常磐公民館によるパートナーシップ事業で、コーディネーターの今野先生より、改めてお米を育てるためのストーリーやポイントをご教示いただきました。そして、その道のプロの登場!今年も地元で農家を営む大樂さんより、田植えの秘訣を伝授していただきました。今は小さい苗も、育つとこーんなになるんだよ!

また、苗は、今年も柳沼さんよりご提供いただきました。この場をお借りして感謝申し上げます。

そして、いざ長倉田んぼへ足を踏み入れました!

代かきの時に、裸足で田んぼに入ったとは言え、水を張った水田に足を踏み入れるのには、なかなか勇気がいるようです。「これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な一歩である」は、1969年に月面着陸を成功させたアポロ11号のアームストロング船長の言葉ではありますが、同じ思いを抱いていて田んぼに着陸?していきました。

交代で田植えを行いました。上手に苗を立てるために、何より姿勢を整えようと試行錯誤、後ろに移動しようと悪戦苦闘。当然ほとんどの児童がはじめての田植えですからそれでよいのです。自分の頭で考え、いろいろ失敗して、何度かチャレンジしていくうちに上手くなっていくものです。お互い励まし合う余裕もなく、目の前の作業に夢中になる姿を見ることができました。きっと農家の皆さんの苦労や技のすごさも実感していくのでしょう。今野先生も子どもたちをまるで孫?のように、やさしく米作りの世界へと導いてくださいました。

勢い余って顔から田んぼへ!というお約束のシーンを見ることはできませんでしたが、作業を終えて子どもたちは「楽しく作業ができました」「足が取られて、手も入っていっちゃって、どうにもこうにもでした」「無事に田植えができてよかったです」といったコメントが。充実した表情が印象的でした。

そして、柳沼さんより、「さなぶり」と記された飲み物をいただきました。「さなぶり」とは、田植えの慰労や豊作祈願を込めておこなったお祝いごとを言います。柳沼さんのお心遣いに改めて感謝するとともに、この「さなぶり」の意味を子どもたちにしっかり伝えて生きたいと思います。

そして、やはりその道のプロの存在は大きい!のです。子どもたちの作業の様子をジッと観察し、修正点をさりげなく指示する大樂さんの姿。苗の状態こそ第一!と、しっかり作業をコントロールしてくださいました。授業の最後の最後に見せてくださった大樂さんの立ち姿、堂々としていて素敵です。わたしも大樂さんのように「背中で語れる人」になりたいと思うのでありました。

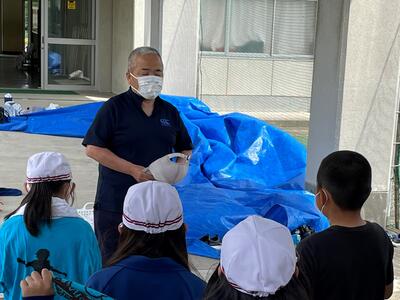

プールの仮補修工事開始!

本校のプールは、昭和48年に落成以来、約半世紀にわたって子どもたちの水泳の授業で大活躍してきました。

さすがに半世紀の歳月は長く、地震の影響もあって水漏れや表面劣化が進行している状態でした。そこに追い打ちをかけるかのようにコロナ禍へ。水泳の授業中止によりプールの稼働がなかったことでさらに劣化が進行し、大規模改修が必要と判断されました。

しかし、今年、3年ぶりに水泳の授業を実施することにしましたので、何とかプール開きができないものかと、教育委員会と検討して参りましたが、「待ちに待った水泳の授業。プールに入ることを楽しみにしている児童のために!」ということで、教育委員会のお力添えにより、急ぎ表面劣化のみに対する仮補修をしていただくことになり、今週から工事が始まりました。これで、今年のプール開きはできる見通しがつきました。

工事に入った業者の方も、「子どもたちのためによかった!」と、熱い中、懸命に作業をしてくださっています。ありがとうございます!

そして、今年秋以降、大規模改修工事に入る予定です。

さて、今日から6月がスタート!庭のサツキの花にはクマバチがせっせと蜜集めをしています。ずんぐりした体のフォームが印象的ですね。温厚な性格で、思わず「がんばれ!」と声を掛けたくなります。

6月も長倉小学校は、「心を鍛える」「頭を鍛える」「体を鍛える」を合い言葉に前進して参ります!

常磐公民館によるパートナーシップ事業 第2弾「長倉田んぼ」

冬眠していました本校の学習田「長倉田んぼ」。5年生によっていよいよ動き出しました。今年も常磐公民館と連携して取り組んでまいります。

5月27日(金)、コーディネーターの今野克博先生のご指導の下、代かきを行いました。

ビーチサンダルを履いている児童もいましたが、まずは土の上を直に歩く感触を体感。それだけで何かワクワクしてきますね。

草刈りからはじまり、徐々に土を柔らかくして、土に空気を入れていく作業へ。通常ならだんだん疲れてきて、サボりがちになるところなのですが、なぜか子どもたちの土おこしは徐々にヒートアップ。担任の先生も夢中になって。

そして、なぜがガッツポーズ!

実は、昨年の稲刈りの作業で、今野先生は田んぼの土に足を取られ、長靴が脱げてしまったそうなのです。しかも、深くはまってしまい、そのまま放置していたとのこと。なので、今年の代かきは、土おこしとともに、今野先生の長靴の発掘が大きな目標となっていたというのです。これは、今野先生の作戦だったのでは?と疑っていたのは私だけでしょうか...。とは言え、子どもたちが発掘した長靴は、中に入っていた靴下とともに、今野先生に無事変換されました。

本日の代かき&長靴発掘の作業は無事終了!今年の「長倉田んぼ」、果たして豊作となるのでしょうか?今から楽しみであります。

3年生、リコーダー講習会を開催!

5月26日(木)、今年初めてリコーダーを学習する3年生は、ゲストティーチャー根本美紀子先生によるリコーダー講習会を開催しました。

リコーダーの扱い方や舌を使った音の出し方といったリコーダー演奏のいろはを一つひとつ分かりやすくご指導くださいました。シとラの指のおさえ方を練習して音を出し、早速演奏にチャレンジ。「シ・シ・シー・ラ・ラ・シー。」つまり「ほっ、ほっ、ほーたるこい!」となるわけで、演奏した児童も演奏できた喜びと、聞いたことがある曲にびっくり!

よい音色を出そうとすると自然と姿勢もよくなるようで。いつもこんな姿勢に自然となってしまうような授業をやってみたかったな!と、今さらながらに反省して見ていました。

その後、大小さまざまなリコーダーの紹介とデモ演奏。児童たちはもうリコーダーの虜となってしまった様子。

最後は、トトロの「さんぽ」を根本先生の演奏に合わせて歌って歩いて終了!このままどこかに歩いて行ってしまいそうな勢いでした。

根本先生、ご指導と共に素敵な演奏ありがとうございました!

常磐公民館によるパートナーシップ事業 第1弾「常磐炭鉱の歴史に触れよう」

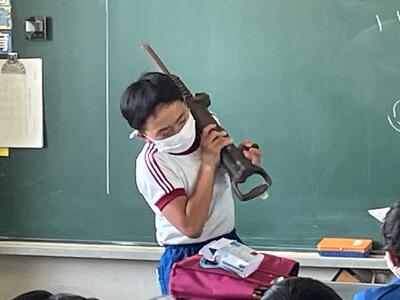

学校に銃?を持ち込む男子児童。

ツルハシの奪い合い?

いやいや、なぜキャップランプ付きヘルメットをかぶっているの?

黒い石、これが燃えるらしい!と興味津々の児童。

さて、本校は、常磐炭鉱の磐崎坑の歴史をルーツにもつ学校。6年生の総合的な学習の時間では、毎年、常磐公民館と連携して、「炭鉱を学び、郷土を知る。そして自分のこれからの生き方を考える。」ことをねらいとした学習を進めています。昨年度、常磐炭鉱のはじまりを探るべく、いわき市内郷白水町のみろく沢炭鉱資料館まで歩いて基礎を学習してきました。

そして、さらに長倉小学校近くの炭鉱の歴史を学ぶために、5月20日(金)、常磐公民館のお力をお借りして、常磐炭鉱の歴史に詳しい郷土研究家の小宅幸一さんをお招きし、特別授業を行いました。

冒頭に紹介した写真は、昭和初期、炭鉱夫が坑道に入る際に実際に使っていた道具の数々。石炭を砕くためのドリル、安全確認のために使ったツルハシ(通称、タンコツ=炭鉱杖)、暗い坑道に入る際に被ったヘルメット、そして常磐産の石炭です。

小宅先生は、自分が興味をもったことをトコトン探究することが自分の生き方を考える大きな手掛かりになるとのメッセージとともに、常磐炭鉱の歴史を丁寧に、そして熱く解説してくださいました。

小宅先生のお話にどんどん引き込まれる児童。間の休み時間には、小宅先生を囲んで質問攻めに。

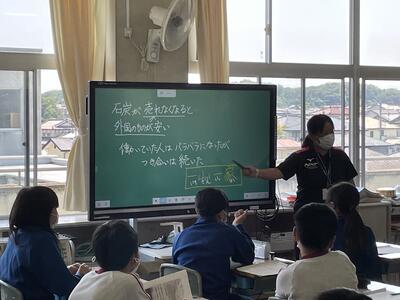

担任の先生による授業の振り返り。小宅先生の説明を踏まえてさまざまな感想や意見が出されました。「ここに炭鉱があったとは知らなかった」「危険ととなり合わせの作業だったとは」「当時の道具に興味がわいた」「引き込み線(鉄道)の跡をたどってみたい」「一山一家ってどんな生活だったのか」との感想が出されました。

その上で、5年生の時に見逃してしまったズリ山や、磐崎坑や長屋の跡地を改めて見てみたいという次の学習活動が導き出されていきました。

また、小宅先生からのメッセージ。「石炭産業で栄えたいわき市。石油を輸入する時代となって石炭産業は消えたけれど、エネルギー資源の少ない日本は新たなエネルギーを研究・開発中。皆さんが大人になったとき、実現してください」は、この学習の進むべき方向を指し示してくださいました。小宅先生、本日は大きな学びを与えてくださりありがとうございました。

本校ではこれからも常磐公民館と連携した授業を計画しています。地域学校協働活動を推進する「学校・家庭・地域パートナーシップ推進事業」について、詳しくは、いわき市教育委員会のホームページをご覧ください。

http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000004745/index.html

2年生 演劇ワークショップに挑戦!

①これは何を演じているでしょうか?

②こちらは何を演じているでしょうか?

5月20日(金)、2年生児童は演劇ワークショップに挑戦しました。

演劇といっても単に劇の練習ではありません。あるテーマをうまく相手に伝えるために、仲間で知恵を出し合い、役割を分担し、身体全部を使った表現を組み立てていくプロセスを大事にした学習活動です。繰り返しチャレンジしていくことで、自分の表現に自信をもつこと、創造性や表現力、そしてコミュニケーション力の向上につなげていきたいと思います。

今回は、ジェスチャーゲームの手法を取り入れてみました。「〇〇が、〇〇しているところ」をテーマに、各グループがジェスチャーだけで演じます。与えられたテーマを見ている相手に伝えようと、打合せを行い、練習し、チェックしてもらいながら準備を進めました。

そして、いよいよ発表となったわけです。

前掲した①の場面。まず「〇〇が、」を表現。動画でないのが残念ですが、見ていた児童はすぐに分かった様子で、「ウサギが、」の主語に気づきました。

そして、「〇〇しているところ」ということで①の写真。正解は、「ウサギが、ピアノを弾いているところ」です。

四つん這いになっている児童は「ピアノ」。もう一人後ろに四つん這いになっている児童は「イス」。真ん中の児童は「ウサギ」で、両手をピアノに乗せて弾いていたのですが、この写真では帽子を押さえてしまっているので分かりにくいですね。一番上に映っている児童は、じつは「ウサギの耳だけ」を演じていました。

これは、ウサギ役の児童がピアノを弾いてしまうと、ウサギの特徴である耳を表現できないので、一人は「ピアノを弾くウサギ」、もう一人は「ウサギの耳」を演じて、2人が協力して「ウサギ」を表現したということです。じつは、練習段階で「ピアノを弾くウサギ」の表現に困っていました。そこで、「二人でウサギをやるとどうなるかな?」と話しかけてみたのですが、このグループが創り出したウサギは、この姿だったのです。「耳」だけを演技するって発想が素敵です!

ということで②の写真。なんとなく分かりますか?これは「カエル」ではないのです。

ズバリ「ペンギンが、」です。子どもたちの間では、この格好が「ペンギン」と共通言語を持っているかのように、すすぐに分かった様子でした。

そして続きの演技が②の写真。じつは、飛んでいるんですね。動画でないのが残念。

それで答えは「ペンギンが、飛んでいるところ!」ではないのです。この後、なかなか正解が出てこなかったのですが、このグループは、徐々に演技を変化させて、手のひらをぐるぐる回し始めました。ペンギンに手のひらがありませんので、表情の苦しいこと。でも必死の演技が伝わったのか、ある児童が「あっ、縄跳びだ!」と気づき、正解の「ペンギンが、縄跳びをしているところ」にたどり着いたのでした。

それ以降も、熱演?怪演?が続きました。

「カエルが、お風呂に入っているところ」を演じた4人グループ。2人でお風呂を作って、カエルが気持ちよさそうにお風呂に入り、もう1人演技できるな!と気づいて設定された役は「背中を流す人」。「カエルの背中を流す人」という発想は独創的で本当に面白かったですね!

「ゾウが、ラーメンを食べているところ」に至っては、ゾウの鼻の動きが、鼻なのか、麺なのか、お箸なのか大混乱。でも、ゾウの鼻の先を表現する手のひらを上に向けて上下に動かした時、一気に手が上がりはじめ正解を発見!演じる側も見る側も夢中になって答えを探し、みんな笑顔になった瞬間が素敵でした。

「ゴリラが、カスタネットをたたいているところ」のグループには、ゴリラはお腹をたたかないよ、ゴリラはグーでたたいていないよ、ゴリラはもっとめ目が怖いよなどの突っ込みが。とは言え、答えにたどり着くまでには。あー!なるほど!いいね!という掛け合いが聞かれ、お互いが一つのゴールに向かっている姿がよかったですね。

こうして本日の演劇ワークショップは幕を閉じました。

校舎中央に位置する人工芝の子ども広場。水筒を並べると、その先は演劇を披露する素敵なステージとなります。これからもこのステージで、子どもたちが主人公となる演劇ワークショップに挑戦して参ります!

今日の授業の様子から

5月24日(火)、今日は青空の下、爽やかに一日を過ごしました。

本日の授業の様子、まずは1~3年生。

自然に恵まれている本校は、外での栽培活動が盛ん。一方で、教室ではしっかり教科の学習に励んでいます。一斉授業の中であっても、一人ひとりが活躍する場面、確認する時間をつくって進めています。

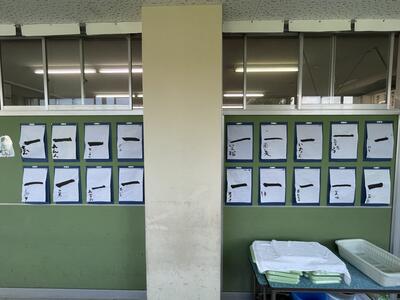

3年生の廊下には習字「一」の文字が。書写で書き方は学習するのですが、その成果は一人ひとりの個性が出ていて楽しいですね。

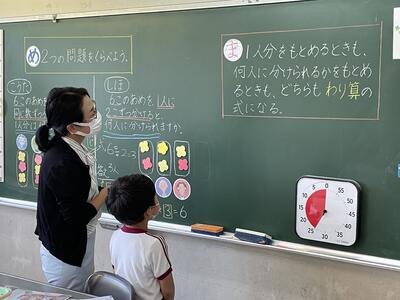

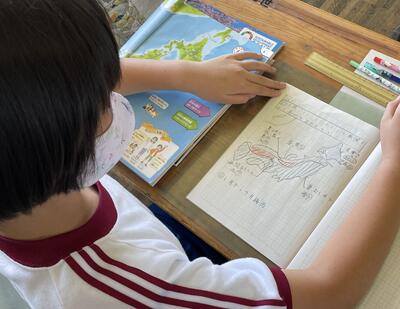

続いて、4~6年生。

電子黒板を使った授業は、もはやどの学級もスタンダードとなっています。ALTのデニス先生との英会話、やっぱりホンモノとの学習は自信につながります!日本地理の学習。地図を「知っている」と「描くことができる」とでは大違い。自分で描いた地図の上だからこそ、様々な知識が頭に入っていくこと間違いなし!6年生は総合で「常磐炭鉱」を題材にした学びを展開。なぜかこの場で、炭鉱跡をめぐるフィールドワークに私も参加することが決定しました(というか、断れない雰囲気でした)。

休み時間、職員室に戻ろうと廊下を歩いていると、ホンモノの魅力(魔力?)にひき寄せられた子どもたちがホンモノの後を付いて行く姿が。ホンモノ、恐るべしであります。

1年生、清掃活動始まる!

5月23日(月)、厚い雲に覆われて新たな一週間がスタートしました。天気に負けず、心は前向きに、元気に過ごしていきましょう!

さて、5校時日課となった1年生のこと。続いては、初めての清掃活動です。

本校の清掃の時間は、①はじめの整列、②班長を中心にめあてと活動内容の確認実施、③清掃活動、④おわりの整列、⑤班長を中心に清掃箇所の確認と活動の反省、⑥おわりの礼という流れで進めています。

ここでも、助っ人として6年生が馳せ参じました!

まずは、はじめの整列。

静かにきちんと整列しているかな?と、1年生を監視?ではなく、心配の様子の6年生の立ち姿が印象的です。

清掃が始まって各活動場所へと移動。1年生は6年生を頼りにしきって、「教えて!教えて!」とやる気満々の様子。そんな姿を見てか、6年生も「僕についておいで!」と胸を張って先導しています。

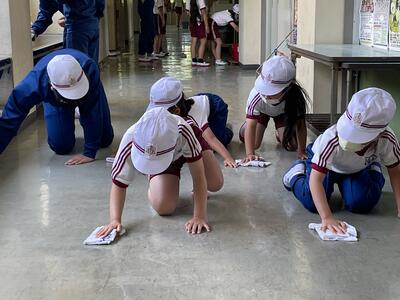

掃き掃除は6年生が担当。1年生は、雑巾がけを行います。水が入ったバケツに雑巾を入れて絞るところからスタート!雑巾の絞り方もいろいろあるようですね。お互いの様子を見合いながら研究していました。

ここからは、廊下の雑巾がけの様子。

雑巾をヨコに動かし「コ」の字を描くように拭きます。そして少しずつ後ろに下がっていって廊下全体を拭き上げていきます。

6年生の雑巾の拭き方を見よう見まねで始めた1年生4人。しかし、どうしても雑巾がタテ(前後)に動いてしまい、なかなかうまくいきません。どうしたら「コ」の字掛けができるようになるのかな?6年生児童は考えました。

廊下の雑巾掛けを一時中断し、まずは雑巾の「コ」の字掛けをマスターさせようと、4人を前に雑巾の動かし方を丁寧にコーチングを始めました。

そして2人ずつ予行練習。待機している1年生はその様子を見学。その表情の真剣さ!

そして、どうでしょう?1年生4人の雑巾「コ」の字掛けのカタチの美しさ!6年生児童のコーチングは見事成功しました。

この6年生児童のコーチングのポイントは「膝で立つ」を指示したことでした。1年生4人が腰を下ろした状態や片膝で雑巾掛けをしている姿に違和感があったようで、両手両膝を床に付けて四つん這いのカタチをつくったら上手くいくのではないか?と考えたようなのです。

1年生児童の動きをじっと観察し、分析し、何が原因で、どうしたら解決できるか、自分の頭で考え、解決策を見出し、実行していった6年生児童。素晴らしいチャレンジでした!

こうして廊下の拭き掃除がうまくいったかというと、次の課題が現れました。それは「拭きながら後ろに下がる」ということです。どうしても「コ」の字掛けに夢中になってしまい、後ろへの移動ではなく、自然と隣の人の方へと寄っていってしまい、何だか窮屈な状況へ。

6年生児童、次は「拭きながら後ろに下がる」方法のコーチングへ!

というところで本日の清掃の時間は終了となりました。

終わりの整列時の6年生児童、頭の中でいろいろなことがぐるぐるぐるぐる回っている様子。そして「教えるって難しいです。」という話を聞かせてくれました。1年生4人は、必ず上手に廊下を雑巾がけできるようになる!と確信しました。

1年生の清掃担当箇所は、これまで、やはり6年生が担当していました。ゴミが一つも落ちていない美しい教室・トイレにしようと、膝までついて丁寧に活動してくれました。ありがとうございました!

1年生、お盆洗い始まる!

これまで給食を食べて、片づけをして下校していた1年生ですが、17日(火)より5校時日課になったことにより「お盆洗い」の活動を始めました。

ここで、心強い助っ人の登場!今年躍動している6年生見参!

3人で分担して、「洗う」「水で流す」「タオルで拭く」「互い違いにして干す」「運ぶ」と、一つ一つの手順を丁寧にご指導くださいました!

1年生もノーリアクションでしたが、6年生の教えの通り、そして黙々とお盆洗いに取り組んでいました!

実はこれまで、1年生のお盆洗いを6年生が行っていました。これは4月21日(木)の様子ですが、本当は外で元気に遊びたいお昼休みの時間ですが、かわいい1年生のためにと毎日欠かさず洗ってくれていました。頭が下がります!

「6年生は、当然、お家でも洗い物してるよね!」って声を掛けてみたところ、ニヤッと微笑み返す6年生。わたしは、「当然やっています!」という微笑みに見えましたが、果たして真相やいかに?

1年生、いよいよ5校時下校始まる!

これまで小学校に慣れることを目標に、4校時授業・給食後下校で生活してきた1年生。

5月17日(火)より、午後にも授業を行い、5校時日課での下校へと変更になりました。

初めての5校時の授業の様子です。

給食・お昼休み後という微妙な時間にもかかわらずの、1組・2組ともに、なんと算数の授業を行いました。1年生は皆、午前中の疲れを見せることなく本当によく頑張っていました。前向きさに感心しました!

下校は、同じく5校時日課で生活している2年生と一緒となりました。

先週までは、黄色い帽子の1生だけでの下校、白い帽子の2年生だけでの下校でしたが、はじめて一緒になっての下校です。

「ヤッホー!」「いらっしゃい!」「一緒に帰ろう!」と2年生。

1年生は、これまでの下校の仕方とは違うということでやや緊張の面持ち。「先輩!よろしくお願いします!」と、私の耳には聞こえてきました。

2年生は、やっぱり1年先輩として、いいところを見せたい!ということなのでしょうか。去年のことを思い出した様子で少し余裕?の表情がとても印象的でした。とは言え、初日ですから先生方総出で誘導しての下校となりました。

明日からも頼んだぞ、2年生!

でも、水たまりには導かないでくださいね!

いざ!という時に備えて「引き渡し訓練」開催

5月15日(日)、運動会後に緊急・災害発生時の引き渡し訓練を実施しました。

児童はまず体育館に避難し、兄弟姉妹でペアをつくって待機へ。同時に一斉メールで保護者の皆さんへ連絡。今回は訓練として手順を確認することを優先し、まず徒歩でお迎えの引き渡しを行い、その後に車でお迎えの引き渡しを行いました。

今回は、徒歩と車とで時間差で実施しましたが、いざという時は、本校への往復も含めて相当の混乱が生じます。確実に引き渡しを行うためには、「引き渡しカード」が手がかりになること、183名をお預かりしていますので「待ち時間」が必ず生じることを知っておくことが重要であることを再確認しました。ピンチな状況の時こそ、保護者の皆様、児童、そして学校が一致協力して、冷静に行動することの必要生を再認識しました。

春季運動会の記録 鼓笛と閉会式と番外編と...

【4~6年・鼓笛パレード2022】

主指揮を先頭に、ドラムマーチで行進がスタートしました。昨年度から少しずつ練習を進め、今日はその成果を見事に発揮し、すばらしい演奏を披露しました。校歌の演奏に合わせてフラッグとガードが花を添えていました。後輩児童、そして保護者の皆様を清く美しい世界へと導いてくれた素晴らしい行進でした。

主指揮より校長へのあいさつ。まるで魔法をかけていたかのよう。その後の演奏を気品あるものへと導いていました。主指揮の堂々としたたたずまいに拍手!

二手に分かれて、その先頭に立つ副指揮も清々しい立ち姿。おかげで4・5年生が安心して演奏・演技することができました。拍手!

鼓笛パレード2022、大成功!6年生の晴れ舞台でもありました。導いた先生にも拍手!

閉会式のはじめは、3年代表児童のあいさつ。堂々としたあいさつで、会場を閉会式へ導いてくれました。

紅組・白組の得点発表は、6年生児童が担当。どちらに与することなく、公平な姿勢で点数を発表していました。意外と緊張する仕事を落ち着いてやりきりました。

結果は白組優勝となりましたが、最後は校歌で締めくくり。指揮は6年生。なかなか大きな声でとは言えない状況ではありましたが、「日輪に さんさんとかがやく 長倉 われらが母校」の歌詞で長倉小運動会の成功を確認し合いました。

閉式のことばは4年生代表が担当。運動会の終わりをしっかりと伝えてくれました。

閉会式後には、PTA執行部の皆さんをはじめ、多くの保護者の方に片付け作業を手伝っていただきました。また、卒業生の皆さんは、率先して撤収作業を行ってくださいました。写真が撮れず申し訳ございませんでした。

【番外編その1】ビデオ判定導入!

今年は、教頭先生が先頭に立って各種目のゴールでビデオ判定を導入しました。本気になってゴールを駆け抜ける児童に対して、不公平があってはならぬ!という強い信念のもと、ゴールテープもゴールライン上にピタッと合わせて、厳正に着順決定を行いました。教頭先生の活躍に拍手!

【番外編その2】雨を恨む!

当初の開催日14日(土)は、前日から降り続いた雨によって校庭に水が浮いてしまい延期と判断しましたが、15日(日)には開催したいと、教員有志が学校に集まって水取り作業を行いました。ご家族まで動員して。その甲斐あって、水溜まりがなくなり、明日は大丈夫!お疲れ様!と解散したのですが、何とその後に再び雨が...。15日(日)朝も、総出で水取り作業を行うことになってしまいました。今年は、本当に雨に振り回されました。

【番外編その3】PTA会長さん大活躍!

「あか・しろ どっち?」では、PTA会長さんにも紅白の旗揚げにご協力いただきました。開始前に「どうしよう?」と困惑していた会長さん。ちょっと練習してみましょう!と呼び掛けましたらご覧のとおり。説得力のある旗上げに何の心配もありませんでした。本番も格好良かったです。ありがとうございました!

改めて、今年のスローガン「導こう!仲間と共に 最高の運動会へ!」は、見事に達成できたという思いをしています。そこには、主役の児童はもちろん、お子さんの頑張る姿を期待し応援してくださった保護者の皆様、先輩方、献身的に指導して当日は支援に徹した先生方、そして地域の皆様の応援が一つになって導き出されたと、本当に嬉しく思います。

長倉小春季大運動会、今年も大成功!この成功を自信にして、次のステージへと進んで参ります。ありがとうございました!

〒972-8322

いわき市常磐上湯長谷町上ノ台99の2

TEL 0246-42-2910

FAX 0246-42-2911

E-mail

nagakura-e@fcs.ed.jp