カテゴリ:今日の出来事

表彰式、学業に運動に大活躍!

12月5日(月)、新しい一週間が始まりました。今朝は今年一番の冷え込みだったでしょうか。何よりも健康第一で12月を過ごして参りましょう!

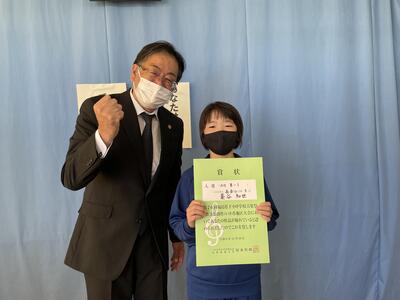

さて、今回は5件の表彰式を行いました。

まず、絵画です。先日のホームページでも紹介しました校内絵を描く会の金賞作品。その中から、第47回いわき児童造形展覧会に出展しまして多くの児童が入賞し、特選を受賞した6名に賞状を伝達しました。学年と作品名は次の通りです。

5年「子ども広場」

4年「ヘチマの楽しい世界」

4年「あわ色 ヘチマ国」

3年「みんなでおよいで楽しいな」

3年「三本の首のきょうりゅうと にじ色の火山」

1年「こどもたちと うみのいきもの」

続いて、音楽です。第76回福島県下小中学校音楽祭(第3部創作)いわき地区大会において、5年生が入選しました。いずれお昼の放送で創作した曲を紹介したいですね。

3つ目は、作文です。夏休みの課題としてホームページでも紹介しましたが、児童作文コンクールでいわき市の代表に選ばれていた2名の作品が、県の審査において、4年生児童が準特選、1年生児童が佳作に入賞しました。「賞状大きいなぁ!」「二人の偉い人のハンコがあるぞ!」と言いながら、満面の笑み!

4つ目は、書道です。税の書道審査において、6年生がいわき法人会長賞と銀賞を受賞しました。記念品としていただいた高級な筆を手に「次は書き初め展、がんばります!」と意欲満々のご様子。

そしてもう一つは、運動です。11月18日(金)に開催した校内持久走記録会で1位の記録を出した12名に賞状と金メダルを!代表して6年生男子にお渡ししました。走ることが大好きな彼、1年生の時から見事6連覇達成!素晴らしいですね。

表彰式の様子は、今回も給食の時間に動画配信して全校生にお伝えし、拍手を送ってお祝をいしています。今週も上を向いて頑張っていく勇気をいただきました。受賞された皆さん、本当におめでとうございます!

校内を歩いていると、2年生が...。

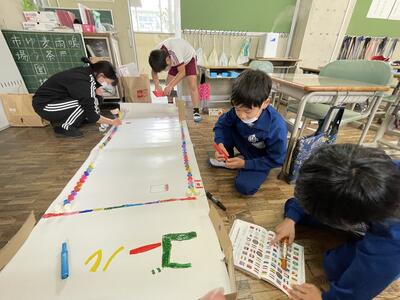

12月1日(木)のことになります。2年生の教室が楽しそうで入ってみると、生活科の授業で「うごく うごく おたのしみ おもちゃ」を協働作業していました。どうやら、つくったおもちゃを使って1年生と楽しい時間を過ごそう!ということらしいのです。

動く的当てゲーム?とのところでは、的の高さを1年生の身長に合わせて低く設定する様子が。そして「的が小さいから、少し大きくしよう!」と改修作業へ。どのゲームも2年生にとっては唯一の後輩になる1年生が楽しんで欲しいという思いで準備を進めていました。

このゲームは...?こちらのグループは色塗りで話合い。「この色、不思議な色でしょ!1年生、気に入ってくれるかな」「この色とこの色を混ぜるとこうなるからやってみて!」「でもこっちは違う色でいいんじゃない?」「あっ、いいね!」なんて会話も楽しそう。色を混ぜ合わせる楽しさとともに、絵の具パレットの使い方や水を使っての色の薄め方など図工科の要素も盛り込まれていましたね。

こちらのゲーム、何かのレース会場みたい。コース脇に国旗を描いて華やかさを演出しようと本を持ち出して頑張っていました。

気付けばロシアとウクライナの国旗が隣に並んでいて...。詳しくは聞きませんでしたが、子どもながらに気になっているのでしょう。そして茶色を基調とした国旗はカタールですね。まさにサッカーワールドカップ2022。今朝2日(金)早朝のスペイン戦勝利を予感していたのかも...。ブラボー!!

そう言えば、「1年生にはまだ内緒だかんね!絶対言っちゃダメだかんね!」と言われていたことを思い出しました。皆さん、2年生のこのチャレンジ、1年生には内緒!ということでお願いしますね。

さあ、今週も今日で終了です。今日は寒かったですね。本校の紅葉もそろそろ終わりに近づいていますが、そんな季節の移り変わりを感じながら子どもたちは元気に下校していきました。いよいよ12月師走。今年のやり残しがないように、来週も子どもたちとともに全力疾走して参ります!

6年生、人権について考えました!

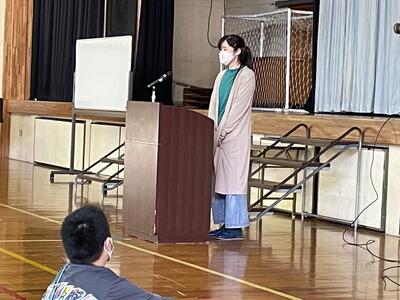

11月22日(火)、6年生は「人権教室」を行いました。内容は2つ。まず「スマホ・ケータイ安全教室」では、NTT安全教室インストラクターの山内理沙先生よりオンラインでスマホ等の携帯情報端末の使い方についてお話をいただきました。

キーワードは「個人情報」「利用時間」「ネット上での言葉づかい」。動画(トラブルの再現ドラマ)を視聴しながらどのようなトラブルが生じる可能性があるのか、対応の仕方は?について、友達との意見交換、山内先生との対話を通じて具体的に学習しました。例えば「どうしたらお互い嫌な気持ちにならずに楽しく利用できるか?」の問い掛けに対して6年生は「自分が嫌と思う言葉はつかわない」「あって話をすればいい」「やっぱり相手を思いやる心が大事」等々の意見が。いわゆるスマホやタブレットは諸刃の剣!便利で楽しい道具であると同時に、人を傷つける道具にもなり得るという自覚を持つことが大事。何のために使うのかを常に確認していくことが大切だと感じました。

続いて、「人権~いじめと言葉、そして、命~」をテーマに、いわき人権擁護委員協議会副会長の磯上正巳先生(元湯本一小校長)よりご講話いただきましたました。「人権は生まれながらにして幸せに生きるための権利」「いじめはなぜだめなのか?」「いじめを受けたら相談を!話せば楽になる」「いじめを知ったら、見て見ぬ振りをしないで」「一つしかない命をどう使えばよいだろうか?」「何かに頑張っている人は命を大切にしている人」といった内容。

途中、「みんながもらって嬉しい言葉は?」の問い掛けに「頑張ってね」「ありがとう」と答えた6年生。「言葉には人の命を途絶えさせてしまう力もあるけれど、人を救う力もある、言葉を大事に使ってほしい!」とお話しくださる場面も。最後には「みんな違ってみんないい。自分にしかないよさ・個性を認め合い、尊重し、思いやっていくこと。それが『人権は守られている』ということになるよ」と、これまでのご経験を踏まえ、分かりやすく丁寧に、かつ熱く語っていただきました。終了後の6年生、磯上先生に今日学んだことを振り返って会話しておりました。

今回は、PTA教養委員会の講演会とタイアップして開催させていただきました。平日にもかかわらず約30名の保護者の皆さまにもご視聴いただきました。準備、運営面でもご協力くださり感謝申し上げます。

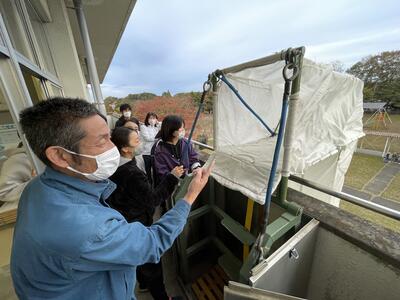

火災を想定した避難訓練を開催!

11月30日(水)、今年度3回目となる避難訓練。今回は南校舎3階理科室で火災が発生したことを想定し、かつ事前予告なし!で実施しました。授業中、急にサイレンが鳴り、教頭先生より「児童の皆さんは先生の指示に従い校庭に避難しなさい!」の放送が。真っ先に校庭に避難してきたのは養護教諭。目印の旗をもって一目散!

子どもたち、「本当に火事なの?」とつぶやきながら先生方とともに校庭へ避難。中には「消防車が停まってたから訓練じゃない?」と気付いてしまった声も。

ということで避難完了。春に実施したときよりも30秒早く非難することができました、Good!校長講話では、今回は「お・は(か)・し・も・ち」の合言葉で避難するときの心得えをを確認しました。「し:しゃべらない!」はちょっと守れなかったでしょうか。「ち:ちかよらない」は火だけというよりも煙に対してもということです。

この後、こども広場に移動して「救助袋」を使った避難を実演しました。「初めて見る!」と盛り上がりを見せ、トップを切って避難してきた先生には「頑張って!」との声援があちこちから。子どもたちを代表して体験した6年生も「怖かったけど、最後に出てくるところは、まるで生まれてくる子羊のようでした!」との感想も。いやいや、実際に救助袋を使う時は、背後に火や煙や熱が迫ってきている状況だよ!と伝えると「そう考えると違う怖さが出てきます」と話してくれました。やっぱり火を出さないことが一番ですね!

今回の避難訓練、常磐消防署の菊池先生、大谷先生、渡辺先生、小泉先生にご指導いただきました。「避難する際、上級生が下級生を先に避難させていて立派でした!」との感想とともに、「やっぱり『しゃべらない』ことが大事。煙を吸い込むとすぐに気を失ってしまう。特に気を付けましょう!」とのご指導もいただきました。訓練後も校舎を見渡して「あそこで火災がおきたらどう対応する?」という会話をしていて、さすがはプロ!私たちの命を守るための強い使命感・責任感を感じさせていただきました!

なお、この救助袋、初めて経験する教員も多く、じつは事前に業者の方を招いて勉強会を開催しました。実際に救助袋で降りてみると、中はらせん状の道になっているのですが、足からスタートしても途中でぐるっと回転して、頭から降りてくるケースもあることが判明。よって、救助袋の出口は危険ということを再確認し、本番でもしっかり救助袋の出口を持ちあげて対応することとしました。

教頭先生は、何事もなかったかのようにスッと出てきて立ち上がり、これが理想!と一同納得した次第。

本校の先生方は「何事もまずは私たちがやってみよう!その方が前に進む!」という思いでつながっています。救助袋の事前勉強もそうですが、日々の教育活動も同様です。教員としてのプロ根性!誇りに思います!!

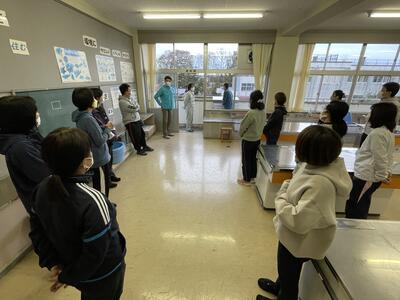

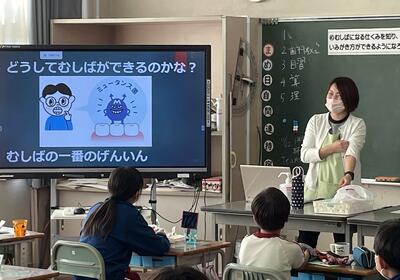

歯科保健指導を実施しました!

こちらの写真は何でしょう?

ずばり卵をお酢に浸けているところ。卵の殻から出ている泡は二酸化炭素。炭酸カルシウムでできている卵の殻はどんどん溶けていきます。そして3週間経ったら卵の殻はなくなってしまいました。

これは虫歯になっていく過程を再現したもの。プラーク(歯垢)の中で虫歯の原因菌が酸を発生させ、その酸が歯の中のカルシウムを溶かしていって虫歯となっていきます。これを予防するためにはやっぱり歯磨き!なんですね。これを見た3年生は、「やばい!」「溶けていくぅ~!」「えっ、溶けてなくなるの?」といった感想。

さて、歯科検診の結果から、本校は改善傾向にはありますが虫歯所有率が高い状況にあります。今年も学校歯科医の菅原勝人先生の協力をいただきながら全学級で歯科保健指導を実施してきました。

まずは養護教諭の講話。各学年毎にテーマを設定してお話ししました。

1年生:歯と食べ物

2年生:6歳の臼歯、歯の王様

3年生:どうしてむし歯になるの?

4年生:歯の生えかわり

5年生:小学生でもなるんだよ、歯周病

6年生:たくさんかんで元気なからだ

特別支援学級:正しいはみがき

その後、菅原先生より、現在使用中の歯ブラシチェックと順番磨きの具体的な歯磨きの仕方をご指南いただきました。菅原先生のお話に乗って、歯磨きをシミュレーション。磨き残しなし!

子どもたちには家庭でプラーク(歯垢)チェッカーをしてみようと呼びかけております。正しい歯磨きができているか、私たちも時々点検!ですね。長倉小の先輩である菅原先生、今日もどうもありがとうございました。

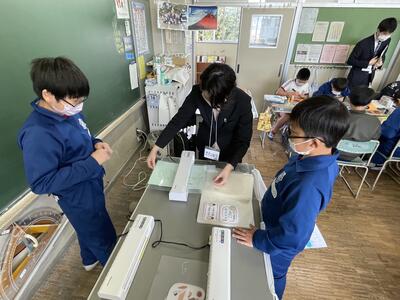

6年生、省エネ・省資源ノスゝメ

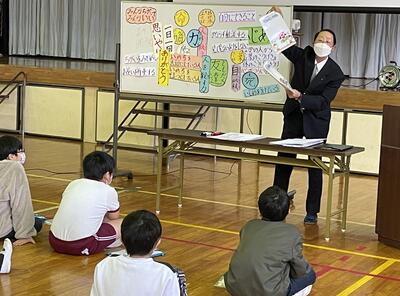

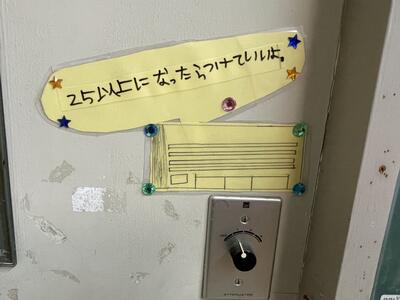

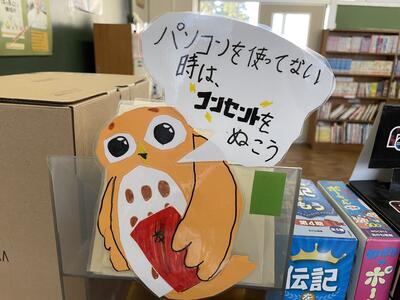

11月21日(月)、6年生は、ふくしまゼロカーボン宣言事業の一環として「ナッジワークショップ」を開催しました。ナッジとは、望ましい行動をとれるように人を後押しするアプローチのことだそう。講師に(株)オフィス・コラボの高尾先生、井澤先生、北原先生をお迎えしました。

活動目的と内容を聞いて、まずはじめに「ここで〇〇をしたら省エネ・省資源につながる」という視点で校舎内を探索へ。

教室に戻ってからは、「省エネ・省資源のために〇〇をしよう!」と呼びかけるためのポップ(小ポスター)を作成しました。中には辞書を持ち出して、漢字の確認を丁寧に行う姿も、立派!そしてラミネート加工を施して完成。

そのポップ、手分けして校舎内に設置して回りました。

これらの取組をすべて実行していったら、本校は省エネ・省資源に相当貢献するのではないでしょうか?!ちなみに校長室の出入口には...。違う意味でありがとうございます!

子どもたちの授業後の感想、「自分から進んで環境問題の解決に取り組めてよかった」「今まで気付かなかったことに気付けてよかった」「分かっている気がしてたけど、やっていないことに気付いた」「ポップを見て、やってくれたら嬉しい!」等々、地球環境問題は身近な問題だと改めて実感することができました。高尾先生からは「ぜひお家でもチャレンジしていきましょう!」とのお言葉。たった2時間でしたが内容の濃い授業を実施していただきました。ありがとうございました。

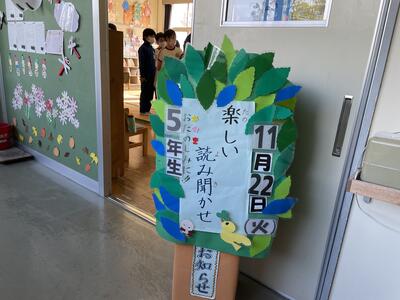

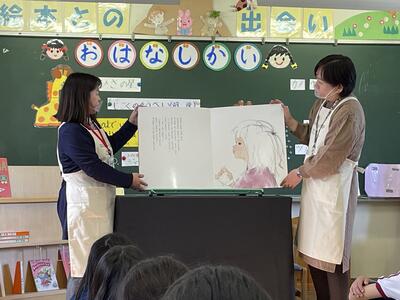

畳の上でのおはなし会、5年生編

11月22日(火)、図書館ボランティアの皆さんによる「おはなし会」、今回は5年生を対象に行われました。

1冊目は「ひさの星」。道徳科の資料として読んだことがあるようで子どもたちも敏感に反応。登場人物の中の、誰の立場で読むかによって、感じることが違ってきます。子どもたち、今回はどんな感想を持ったのでしょうか?岩崎ちひろさんの絵も素敵な一冊でした。

「じごくのそうべえ」は大型絵本で。たしか落語の作品が原作だったでしょうか。地獄に落ちた人間たちが幾多の困難を乗り越えて...。子どもたちは、大胆な構図の絵とコミカルでテンポよく進行するストーリーに心地よさを感じた様子。ボランティアさん4人が一体となって多くの登場人物?鬼?のやりとりを見事に表現してくださいました。関西弁って案外難しなぁなんて感想も。

続いて「みんな、この世で一番速いものって何だろう?」の質問が。子どもたちもあれこれと反応。「それでは...」ということで次の絵本「このよでいちばんはやいもの?」の世界へ。子どもたちの思考は、身近な動物からスタートし、魚や鳥、新幹線、やがて惑星へとどんどんどんどん広がっていきました。最後は、意外な展開を迎えて「そうきたか!」と納得! フローマン・ロバート原作で、コラムニストの天野祐吉さんが書き上げた作品とのこと。天野さんらしい読者へのメッセージ、子どもたちの心に届いたでしょうか?

本日最後は大型紙芝居「片寄平蔵物語」。1枚目の絵を見た瞬間、6年生が学習発表会で披露したスライド写真と同じ!と気づいた様子。9月にみろく沢炭鉱資料館や選炭場跡地にも行ってきたことも思い出して興味津々。改めて紙芝居を視聴して、常磐炭鉱や当時の社会の様子、平蔵さんの功績等々の理解を深めることができました。「やっぱりね、長倉小の子どもたちにはしっかりここで石炭を掘っていたという歴史を学んでいって欲しいわ」とは、読み手のボランティアさんの思い。

なお、この紙芝居、木枠にも注目、「絆」「広島・福島」の文字が。

これは東日本大震災の復興、特に心の復興を!と広島市のボランティア団体が私たちに心を寄せ、いわき市内の団体と協働作業によって作られたとのこと。「3.11」は5年生が生まれる直前の出来事ですね。今こうして本や絵本に親しむ時間が持てていること、とても幸せなことだと改めて感じた次第です。「読書は心のビタミン」本日もご馳走さまでした!

11月28日(月)、朝の生活

11月28日(月)、新しい一週間がスタートしました。子どもたちは朝から元気です!持久走大会は終わりましたが、校庭でランニングする姿が。その後の朝の活動、課題を提出したり、課題を教え合ったりする姿も。先生方はここで一人ひとりと言葉を交わし、頑張ったことやできたことを褒め、次のステップに進んでいけるように自信をつけさせています。朝の会では元気にあいさつ、立派ですね!

間もなく12月を迎えます。2学期にチャレンジしてきたことを振り返りましょう!今年の成長を喜び合いましょう!冬休みの目標と計画を立てましょう!新年を迎える準備を進めていきましょう!等々の声かけをしていく時期となりました。今週も個別懇談が続きます。手を取り合って子どもたちのチャレンジを引き続き応援して参りましょう!

自然の恵みを満喫!

さてさて特別支援学級で10月27日(木)に収穫したさつまいも、その後どうなったかというお話。熟成させた方が美味しくなるぞ!ということで大切に寝かせておりました。そしていよいよその時がやってきました!11月9日(水)にスイートポテトへと変身!まずは選抜選手によって不要な部分を切り落とし、炊飯器でふかす作業へ。包丁を手に、ここでいい?本当にいい?と質問しながらゆっくり丁寧に。

約束の時間になって炊飯器の蓋を開けてみると、そこには大量のさつまいもがゴロゴロと。これだけも美味しそう!の声が...。もっと美味しくしましょうよ!

第一段階、皮取り作業。マイさつまいもを受け取り、当然手作業で。なかなかとれない!細かすぎる!とか言いながら夢中になる子どもたち。そりゃそうですね、美味しいスイートポテトが頭の中をぐるぐる巡っているのですから。

皮を取ったさつまいもはキッチンパックの中へ。そこに、牛乳、バター、砂糖を入れて、封をしてこねこねと!その手触り感が心地よさそう。どのくらい入れるの?どのくらいこねるの?との声。味付けはイメージしながらね!さつまいもの繊維をどのくらい残すか?それは自分が決めるんだよ!とのアドバイス。

そして出来上がったオリジナル・スイートポテト。やったー!いいんじゃない?美味しいに決まってる!ということでいざ実食!感想は表情が物語っていますね。わたしもおねだりしていただいた次第。素朴な味わい、妙に感動いたしました!マイ・スイートポテト大成功!

そしてそして畑の一角で目を楽しませてくれていたコキア。見ごろ終えて、今度はほうきへと変身。もふもふ感の心地よさ。子どもたち、早速使ってみると「なかなかいいんじゃない?」と満足そう!

本校の魅力である豊かな自然と子どもたちの心の見事なコラボ。買えば済むという現代社会ではありますが、こうした手作り感満載の取組は子どもたちの知的好奇心をくすぐりますね。子どもたちと一緒に楽しむ先生方の姿も素敵です!

演劇鑑賞会、ホンモノを体感!

11月17日(木)に演劇鑑賞会を開催しました。お招きしたのは栃木県那須塩原市で創立70周年を迎えた劇団らくりん座の皆様。今回お芝居いただいたのは「あらしのよるに」。絵本を読んだことがあるという子どもたちも多く、この日を心待ちにしていました。

体育館では早朝から舞台づくりが始まり、開演時にはすっかり「長倉の杜劇場(勝手にネーミング)」が完成していました。

そしていざ開演!冒頭の稲光や雷鳴、そして暴風雨の演出に魅了され、子どもたちはすっかり演劇の世界へと引き込まれていきました。

笑いあり、驚きあり、怖さあり、そしてものすごく心配になって...。クライマックスシーン、ストーリーは何となくわかってはいたものの、てもどうしても涙が...。感動!

終演後の感想を語る場面、興奮冷めやらぬといった子どもたち。声が大きくてすごかったです!歌がとーっても上手でした!感動してしまいました!音とか光とかの演出が迫力あってすごかった!場面が変わるところ、切り替わりのスピードが速くてすごかった!今まで見た中で一番でした!の声。最後には全員で拍手喝采!すてきな時間をありがとうございました。

それで、終演後の6年生。感動した思いがあふれ出てしまったご様子。そーっと舞台に寄ってって、舞台をバックに記念写真を撮ろうと試みたところ、何とキャストの皆さんが出てきてくれて素敵な交流TIMEへ。出待ち!どころか出入り!してしまいました。

改めて感動したことをお伝えし、舞台装置の解説をお願いしたところ、何と実際に足を踏み入れさせてくれて、もはやファンクラブ化した6年生。

最後にT君が「わがままをいわせてください!一緒にオオカミの叫びをやってください!」とまさかのお願いを。でも快く引き受けてくださり、本物の舞台上で、ウオー!ウオー!とやっちゃいました。逆にお見送りまでしてくださって、どこまでもお客を楽しませるおもてなしの心、さすがプロはプロでした、素敵!

特に6年生の姿から、私たちはこれからも ホンモノ!本気の表現!との出会いの場をつくり、大事にしていかなければという思うを強く持った次第。一期一会の出会いを大事に、豊かな感性を持った人に子どもたちを育てて参ります!

劇団らくりん座のご紹介はこちら

https://rakurinza.com/

長倉の杜、紅葉が見ごろを迎えました!

本校は住宅地の中にありますが、校舎の周りは大小さまざまな樹木が生い茂っています。私は勝手に「長倉の杜」と呼んでいるのですが、いよいよ本校にも紅葉前線が到達しました。毎朝、校門前を通ってご出勤される方と「今年も見ごろを迎えましたね」と愉しく会話しているところです。

また、特に校庭につながる階段はもみじが堂々と佇んでおり、「ドリームトンネル」と名付けて子どもたちの自慢の一つとなっています。このドリームトンネがまさに紅葉色に染まって参りました。自然の営みが繰り返されてきていることを感じさせてくれる素敵な空間です。

本日24日(木)からは個別懇談が行われます。保護者の皆様もぜひご覧になってお帰りください。子どもたちとの会話が弾むこと間違いなしですよ!

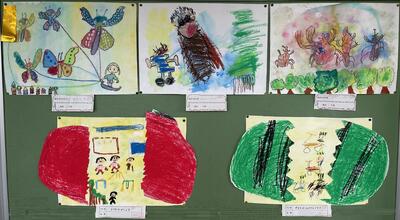

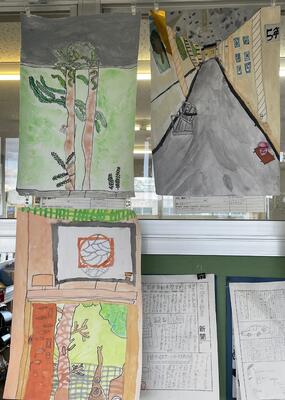

特集!校内絵を描く会2022

芸術の秋、恒例の校内絵を描く会を開催しました。11月11日(金)に、晴れて金賞を受賞した39名を代表して6年生児童に賞状を授与いたしました。表彰式は毎回、給食の時間に動画配信しています。校舎のあちこちから温かい拍手が聞こえてきて、受賞者にとっては大きな励みとなっていますね。

さて、校内に掲示されていた作品を1年生から順に紹介いたします。各学級ごとにテーマを持ち、制作過程でお互いに意見交流する機会もあったとのこと。一人ひとりの芸術作品に拍手を送ります! 紹介する写真サイズの大小等はお許しくださいね。

金賞受賞作品の中からさらに審査を行って市の児童造形展覧会に出品しております。その結果は後日またお知らせいたします。

赤い羽根共同募金に参加しました!

11月に入り、代表委員会が中心となって募金を呼び掛け、21,848円の善意が集まりました。ご協力ありがとうございました。11月16日(水)に市の共同募金委員会常磐分会長の渡辺昌昭様にお渡しいたしました。

どんなふうに使ってほしいですか?の質問に、代表児童4名が答えていました。私たちは美味しいごはんを食べて授業を受けているけど、これが当たり前だとは思っていなくて、困っている子どもたちに届けられたらと思っています等々...。渡辺様からも、皆さんの思いを預かって大事に使わせていただきますとご挨拶いただきました。

この様子、福島民報社11月20日付の新聞にも掲載していただきました。ありがとうございました。

5年生、精米された長倉米が戻ってきました!

5年生が収穫した長倉米2022、常磐公民館のコーディネーター今野先生の仲介で、今年も専業農家の折笠明憲さんに精米作業をお願いしておりました。そして11月10日(木)、折笠先生にもお越しいただき、長倉米2022の贈呈式を開催しました。今年の収穫量はおよそ10kgとのこと。長倉田の面積からいうと上出来でしょう!のお言葉をいただき、子どもたちも大満足!

続いて、長倉米を折笠さんに預けてから今日にいたるまでの作業工程についてレクチャーしていただきました。まずは「脱穀」をしたとのこと。子どもたち、これまでの学習でその昔は千歯こきを使っていたことを思い出していました。そして「籾摺り」。「精米じゃないんだ!」と声をあげる児童も。そうなんですね茶色い皮をはがして玄米にする作業、では手でやってみましょうか!ということで実践。すると白、透明、緑色と様々な色のお米が出てきました。それぞれ、もち米、長倉米(こしひかり)、未熟米とのこと。いろいろなお米があることを実感!玄米をかじって味の違いを学び取ろうとする様子も...。

「これで完成ですか?」と子どもたち。「いや、まだなんです。もうひと工程!」と折笠先生。さらに「玄米から精米にすると何ができるでしょうか?」の質問が...。言葉では聞いたことがあるのですが「米糠」の登場です。糠の活用方法についても丁寧に解説してくださいました。

折笠先生が専業農家となった経緯はまさにキャリア教育、志のもちようと行動力の大切も教えてくださいました。また「米作りと私たちの生活は切っても切り離せないんですね。そして田んぼは循環型なんです。もみ殻や糠などそれ自体で活用もできるし、また田んぼに戻すこともできる。もっともっとたくさんお米を食べてほしいですね!」とのお話。今回も その道のプロ!しかも若手のホープから貴重な学びを得ることができました。

授業後も折笠先生と熱く語り合う子どもたちの姿が。農業の魅力、苦労、年収!、さらにはジャンボタニシ問題も。「僕は将来レストランを営むのでその時はお世話になります」との予約?!も。折笠先生、今年も大変お世話になりました!

さて、長倉米2022・10kgを大事に運び出す5年生、この後どうするのでしょうか?まだ注目は続きます...。

持久走記録会2022・後編

5年生、距離は1,440mと昨年よりも400ⅿ長くなったことに相当の脅威を感じていた様子。女子は2名が先頭を競う激しい展開へ。これに刺激を受けた男子もいつも以上の力を発揮していました。女子の1位は5分38秒05と大会記録まであと10秒、男子の1位は6分10秒03。来年の陸上大会での活躍も楽しみです!なお、5年生は会の終了後、先生方が動く前に率先して後片付けを行ってくれました。ありがとうございました!

そして躍動する6年生1,440m。さすがフォームが安定していましたね。順位も昨年との入れ替わりがあり、熱い走りを見せていました。女子の1位は6分17秒67、男子の1位は5分19秒89!走り終えて一人ひとりへのインタビューでは「小学校生活最後」という言葉が出ていました。その思いが見事な走りにつながったのですね!

走っている仲間に声援を送る姿、そこには男女や学年の違いなど何もありませんでしたね。その声援を受けてもうひと頑張りする姿、見に来てくれたお家の方に頑張っている自分を見てもらおうとする姿、ラストの直線コースを全力以上の気合で走り抜く姿、とても印象的でした。走り終わった後のインタビューも一人ひとりのストーリーが語られました。自信になったこと、友達と切磋琢磨してきたこと、思い通りに走れなくて悔しかったこと...。全力でチャレンジしたから語れることですね!

紅葉を迎えた長倉の杜は、こうして毎年子どもたちの頑張る姿をやさしく見守り、応援してきたのでしょう。持久走記録会2022、今年も素晴らしいチャレンジが披露され、大成功でした!今日のチャレンジを自信にしてまた明日から前進して参りましょう!

持久走記録会2022・前編

11月18日(金)、晩秋の長倉の杜を子どもたちが駆け抜けました!自分ベストあるいは大会記録の更新を目指して、これまで朝の時間、大休憩そして授業で着々と準備を積み重ねてきました。中にはお家でも自主練に取り組んできたという声も聞かせていただきました。

まずは開会式。運動・環境委員会が中心となってオンラインではありましたが、スタートの仕方をレクチャーし、全力で頑張り、応援しよう!とパワーを送ってくれました!

まずトップをきってスタートしたのは3年生。1,040mに挑戦。女子の1位は4分21秒06と好記録!男子は2年連続で大会記録を更新している児童に期待がかかりました。結果は4分2秒27と記録更新まであと10秒!先輩の偉大な記録を実感しましたが、最後までよく走り抜きました!

続いて4年生。距離は同じく1,040m。昨年の経験を生かして走ろうという意気込みが伝わってきました。いつも声を掛け合ってみんなで前向きに練習に取り組んできた成果が表れて嬉しかったですね。女子の1位は4分37秒25、男子の1位は4分25秒09と好記録!

1年生は初めての記録会。660ⅿを力走。出発前、そして途中でも担任の先生は温かく子どもたちに声援を送る姿が。走るペースをつかんでほしいと、陸上王国福島を代表するアスリートの教頭先生が先導役。男子は勢い余って教頭先生の前に出て走る姿がありましたね!女子の1位は3分1秒14と大会記録まで9秒に迫る好記録、男子の1位は2分50秒78とこちらも大会記録に12秒に迫る好記録!来年以降が楽しみですね。

2年生も660ⅿ。昨年と同じ距離ということで先への見通し十分といった表情。日に日に走るフォームを安定させてきました。女子の1位は2分56秒93、男子の1位は2分43秒55といずれも大会記録に12秒まで迫る好記録!男子はトップ3人が最後まで熱く戦っていましたね。頑張りました!

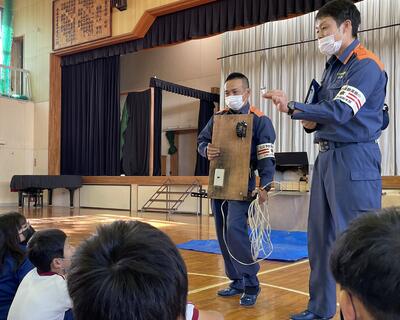

4年生、火災の恐怖を知る!

11月16日(水)、4年生は社会科の授業で、常磐消防署に依頼して防火教室を開催しました。講師には現役消防士の平山先生、小島先生、関根先生の3名にお越しいただきました。

まずはじめに「イラストの中から、危ないところを探しだそう!」ということで、掲示されたイラストを見て、火事につながる危険を発表し合いました。10カ所見つけ出せたらGood!という目標のもと、イラストにどんどん接近していく子どもたち、たばこやストーブに注目しながら危険を言い当てていきました。最後に、家の外に置いてあるゴミ袋は?の質問に「火を付けられる!」「放火だ!」との気づき。小島先生から「整理整頓って大事なんだよ!」のお話に納得した様子でうなずいていました。

続いて、火災の再現。まずはトラッキング現象。コンセントにたまったほこりが原因で...。

もう一つ、リカちゃんが天ぷらを揚げようと油を加熱していたところにお客さんが来て、リカちゃんは火をつけたままどこかへ。そのまま台所を放置し続けると...という想定。子どもたちから「リカちゃん!大変なことになるよ~!」の声が、煙が出てきたことに驚いたリカちゃん、こともあろうに水をかけたところ...。

シャッターチャンスをことごとく逃してしまって申し訳ございません。本当は、コンセントがバチッ!と発火して「うわっ!やばい!」の声が。天ぷら油に水を注ぐと、バチバチバチ!と炎が勢いよく燃え広がり「マジやばい!」「どうすればいいの?」という反応。

「こうならないようにすることが大事!でも、実際にこんな状況になったらみんなはすぐに逃げて、119番に通報してもらってください!」とのこと。子どもたちも火災の怖さと逃げて助けを呼ぶことの大切さを実感していました。

質問にも丁寧にお答えいただき、最後に平山先生から、消防士を志した理由をお話いただきました。また、全国規模の訓練にも参加し、人のために働く消防士の仕事に誇りとやり甲斐を感じていますとのこと。その立ち姿、目力、きびきびとした振る舞いも含めて、私たちの暮らしを支えている消防士の仕事の大切さにも改めて思いを馳せることができました。お忙しい中、ありがとうございました。

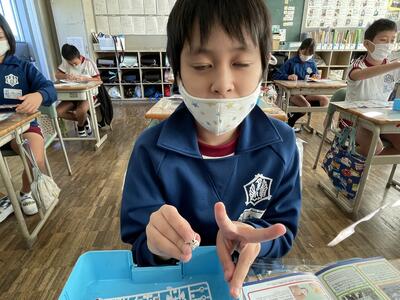

5年生、ガンプラチャレンジ!

11月8日(火)、5年生は社会科の工業に関する学習をSDGsと関連付けて実施。今年も㈱BANDAI SPIRITSご提供のガンダムのプラモデル(略してガンプラ)を題材にしたプラモデル授業「ガンプラアカデミア」に応募し実践しました。講師は、本校生にとってはお馴染みのガンプラマニア?の本校教員。まるで社員さんのようにこれまでの完成作品を嬉しそうに披露しながら、授業の目的や活動内容を丁寧に説明して参りました。

プラモデルの部品は日本でつくっているよ!と説明を受けた子どもたち。「こんなに細かい部品を作れるから、日本はすごいんだな」と納得のご様子。早速封を開けてプラモデル制作にチャレンジしていきました。いつも通り、いやいつも以上に集中する5年生、プラモデルがもつ魔力にすっかり入り込んでしまったご様子でございました。

細かい部品にあーだこーだと言いながら、真剣に組み立てていきました。顔の形がⅤサイン!みたいに。

授業では「プラモデルのできるまで」の動画も視聴。プラモデル製品の企画から設計、金型づくりから生産までの工程も学習。また、地球環境に配慮したプラスチックを採用しているとのこと。その昔、子ども心に環境にあんまりよくない材料を使っているような気がしていましたが、今ではすっかり解消されたとのこと。これもまた技術力の進歩と、子どもたち以上に大人の方も勉強になりました。

さてさて、子どもたちのガンプラ、取りかかり方に注目してみると2タイプ。まず説明書に目を通して作業した人、作業が意外と早かったようですね。ふだんの学習でも教科書をよく読んでいるということかな?一方で説明書を読まずにズバッと作業に取り掛かった人、けっこう戸惑っていたようですね。でもそれだけ創造力が鍛えられたって感じでしょうか?当然どちらも間違いじゃありませんよ!

下校時の5年生、「帰って完成させなくちゃ!」とのこと。同じように教科書の勉強も頑張って欲しい!と思ったのは私だけでしょうか?職員室の傍らに完成したガンダムが!しっかりイスに座って勉強しております...。

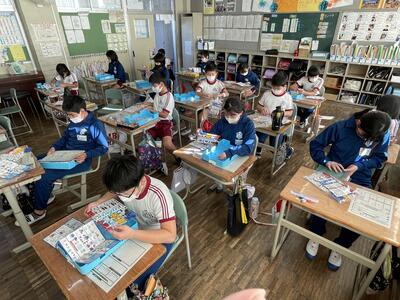

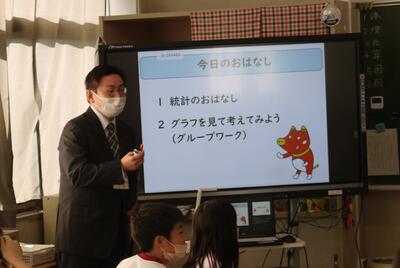

4年生、統計資料の読み取りにチャレンジ!

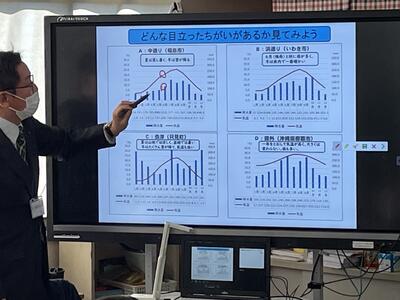

統計やグラフを読み取ったり、使ったりする力ってこれから大事になってくるので!という担任の先生の思いのもと、11月8日(金)、4年生は県のふくしま統計出前講座を開催しました。講師は半澤先生と永山先生。はじめに本校の児童数の推移や学年別の人数のグラフを示して、数字だけよりも読み取りやすくなるということを改めて分かりやすくお示しくださいました。「ほほー!」という感じの子どもたち。

そして今回の授業は、福島県内3地方と県外のとある地域の4つ雨温図(A~D)の提示を受けて、どの雨温図がどの地域のものかを当てるというもの。子どもたちは4つの班に分かれて検討していきました。「気温が高いのは浜通りだよね」「じゃー、Dかな?」「Dは高すぎじゃない?12月に20℃だって」「Cは会津だね。冬が寒い!それと雪が多いから降水量が多くなるっていうことでしょ?」とう声が。子どもたちなりに頑張って話し合っていました!

では各班の答えを黒板へどうぞ!ということで貼ってみると、あれあれ?雨温図A~Dの地域名は書いてあるものの、理由の方はなかなかどうして...という状況。

そんな状況でしたが半澤先生、答え合わせへ。「Aは中通り、Bは浜通り、Cは会津、Dは...沖縄県!でした」と聞いて喜ぶ1班は全問正解でした。

続けて半澤先生は雨温図を見るポイントを示しながら理由の解説へ。「Aの中通りとBの浜通りは似ているんだけど、中通りは冬の気温が低いんですよ。今日も福島は寒かったけど、いわきは暖かいですよ。それと6月の梅雨と9月に雨が多いという特徴もあります。会津の冬の降水量は、これはやっぱり雪が多いということです。そしてDはどこかというと...沖縄県!この統計からもやっぱり一年中暖かいことが見えてきますね!」とのこと。流石でございます!

半澤先生はさらに、統計資料は事実を伝えていること、自然や暮らしの様子を表しているので慣れ親しんでみてください!とのメッセージをくださいました。

授業後の先生、「統計資料の読み取りは、グループ内だといい意見をたくさん出し合えるのですが、いざまとめたり、発表となると...。自信がないのかなぁ」とのコメントが。その通りでしょうね。でもこれからですよ!だからこうして出前授業を開いたのですから。子どもたちが専門家の見方や考え方に触れる機会がもてたことは本当に良かったと思いますよ、と。「いずれ福島県統計グラフコンクールに応募しようではありませんか!」と勝手に次なる目標を語ってしまいました。

参考までに、 第72回(令和4年度)福島県統計グラフコンクール表彰式の様子はこちら。

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045b/r4gurakon.html

5年生、「地図に残る仕事」に興味津々!

11月4日(金)、5年生は社会科の授業の一環で、いわき建設事務所主催による建設現場見学会に参加しました。現場は、常磐自動車道と小名浜港を結ぶ小名浜道路。現場を担当している職員の方から工事概要を説明していただき、その後2グループに分かれて実際の作業を見学・体験させていただきました。

こちらは2人で測量体験。一人はスマホを見て、もう一人に信号をキャッチできる位置に機器を移動させるように指示を出します。これがなかなかうまくいかなくて、スマホを見ているだけでいいのに体が右に左に動いてしまい、機器を動かす係は「どっちに行けばいいの?」って。「そうじゃないんだけどな」と言いながら混乱していました。

こちらはバックボウを使った玉掛けの作業を見学。こちらも指示を出す係とバックボウを操作する係が声と心を合わせて、安全に寸分違わず荷物を移動させていきました。荷物がねらい通りに設置されると子どもたちも肩の力が抜けた様子。見ている方も緊張しましたね。玉掛けの技に「すごい!」そして「これ繰り返すの?」って話しかけてくる様子も。こうした作業の積み重ねで巨大な建造物ができることを実感しました。

最後に全員で記念撮影。「では撮りまーす!」とドローンがブーンと空中へ。もはやドローンは建設現場では当たり前に活用されているとのこと。このドローンにも子どもたちは興味津々。「簡単そうに見えて操縦は難しそうだな~」と。

「地図に残る仕事です。やりがいあります!」とのお言葉いただきました。今回も、その道のプロに直接レクチャーを受けることができました。自分の将来を考える上でも、社会を深く認識していく上でも大変勉強になりました!

〒972-8322

いわき市常磐上湯長谷町上ノ台99の2

TEL 0246-42-2910

FAX 0246-42-2911

E-mail

nagakura-e@fcs.ed.jp