カテゴリ:今日の出来事

1回目の長なわとび記録会を開催!

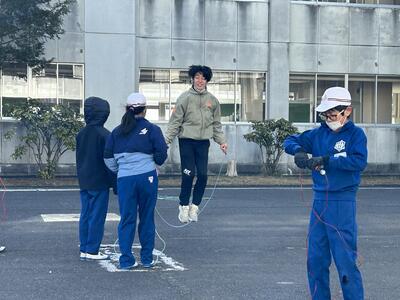

現在進行中のなわとびチャレンジ。毎週木曜日は長なわ記録会です。学級毎3分間で何回跳べたかな?を記録していきます。本日18日(木)は第1回目を実施しました。やる気満々?うまく跳べるかな?等々の思いを抱きつつ、よーい、スタート!となりまして...

初めてチャレンジしている1年生。先生のサポート満載のもと、跳べた!ひっかかっちゃった!と自己主張をしつつも、徐々にお友達を応援する声も聞こえてきました。中には、一緒にジャンプしちゃったりして...。初めての記録会、結果は30回!これからが楽しみですね。

2年1組は68回、2組は70回。それぞれ自分の学級のお友達を応援していましたが、結果を聞いて、何となく競争心が芽生えてきたような...。

3年生は男性の先生に手伝ってもらって回転が速いところがウリですね。今日は62回でしたが、昨年の勘を取り戻そうとみんなで調整中といったところでしょうか。

4年生は1組が115回!早くも3桁の記録を叩き出しましたね、お見事。2組は56回で、「先生の縄の回し方がさ~」と悔しさを爆発させておりました。この悔しさをバネにした今後の巻き返しを期待しましょう!

5年生は113回。リズムに乗っていけば好記録が期待されますね。今日はそのリズムづくりにチャレンジしているようでした、頑張って!

そしてアクティブさがウリのわれらが6年生。声も一番出ていましたね。引っかかった人がいても責めるのではなく、むしろ前向きな声をかけてネクストチャレンジで団結している様子は流石です。最高学年としてもプライドもあるのでしょう。本日の記録は163回、お見事!この記録発表を聞いて後輩たちは「すっげ~!」を連発、素敵な先輩たちに拍手!

全校生が一堂に会してのチャレンジは、技術的な面だけでなく、心の成長の面でも大きな効果が期待できると考えています。みんな素敵な表情で参加しています。

これからどこまで記録を伸ばしていくのでしょうか。子どもたちの今後のチャレンジを楽しみにして全力で応援して参りましょう!

学校生活アラカルト、低学年編

1月17日(水)、3学期も始まり子どもたちの学校生活のリズムも整いつつあります。本日は低学年の子どもたちの様子をご紹介。

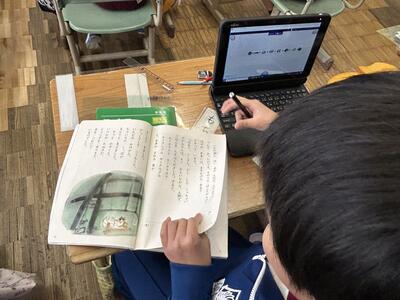

まずは1年生。国語科の授業「たぬきの糸車」の一コマです。子どもたちはタブレットを手に先生の説明に耳を傾けていました。

「宿題で音読をしている成果を発揮してね。教科書に載っている絵が6枚あります。物語に合わせて順番に並べてみてくださいね。やり方は、こうして画面の絵を手で押さえて移動させてつなげていくの。最後はポストの中に入れて完成です。」とのご説明。子どもたちは「ハーイ!」と応えてやる気満々でチャレンジしていきました。タブレットの操作もかなり上達しましたね!

「みんな完成したね。それじゃー、お互いに絵の並びが合っているか、それとも違っているか、確認してみましょう。お友達の作品を開いて見て比べてみましょう、ではどうぞ!」とのこと。お友達の作品をいざ開いてみると...

「すげー、同じだ!」と感動したり、

「えっ、そ、そ、そんな物語だったっけ?」って驚いたり、

「ん~、何か自分の絵の並べ方が間違っていたかな?」と、様々な反応をみることができました。子どもたちは改めて、音読・読書の大切さを実感したのではないでしょうか。

こちら2年1組、算数科の授業。百の位から千の位へと数の概念を拡大させていく授業のまとめの時間にお邪魔しました。「今日の授業で分かったことを自分なりの言葉で説明できるかな?」と先生の発問。突然のご指名ではありましたが、ご覧の通り、堂々とまとめた内容を発表する姿を見ることができました。 2年生は益々言葉の力が伸びてきているようですね。

それにしても周りのお友達のこの視線!ぐいぐい来てます。このプレッシャーにめげずに発表しているところ立派ですね。また、発表をじっくり聞いて自分と比べようとしている姿も素晴らしいと思います。

2年2組は音楽科。鍵盤ハーモニカ演奏の個別発表会。言い換えれば確認テストという緊張場面でございます。課題曲は「かえるのがっしょう」。これまで休み時間も練習してきましたね。調子よく演奏しているなと思ったら、時々音階を外してしまい笑い声がこちらまで響いてきていました。でも今日は本番。「テンポは自分のペースでいいですよ。一曲演奏し終えることを目指して頑張りましょう!」をめあてにチャレンジしました。

お友達の演奏を温かい目でじっと見守っているところ、素敵ですね。そして演奏後には必ず大きな拍手でお友達のがんばりを称え合っていました。とっても嬉しそう!みんなよく頑張りました!

3年生は、帰りの会にお邪魔させていただきました。司会を中心に心を一つにして会はどんどん進行。今日の反省では「1・2校時の国語をみんなよく頑張っていました。特に3校時の算数は最後まで頑張りました!」とのこと、係や当番からのお知らせでは「お盆にストローのナイロンが付いていると大変なので気をつけてください!」との呼びかけも。よいところも直していかなければならないことも率直に伝え合える学級って素敵ですね。安心・安全を実感できているからこそ、子どもたちは伸び伸び育っていくのでしょう。

総じて「4つの力」を発揮し合って、学校生活を大事にしている子どもたちの姿を実感しました。明日はどんな素敵な場面に出会えるでしょうか。楽しみでございます!

校内なわとび記録会スタート!

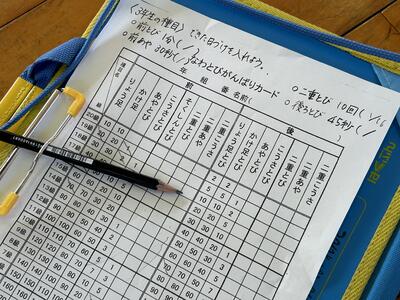

3学期の体力づくりの一環でとして毎年恒例となっているなわとび記録会がスタートしました。短なわとびの部と学級でチャレンジする長なわとびの部があり、2月16日(金)までの記録でそれぞれ表彰を行います。

毎週火曜日の大休憩は、全学年一斉に短なわとびの記録更新にチャレンジ!種目数は前とび・後ろとびを合わせて15あり、それぞれ学年毎の目標が設定されていて、A級ライセンスの取得を目指して盛り上がっております!

低学年会場は体育館。初めてチャレンジする1年生はやる気満々!1回目から全力で跳び始めて、息が続く限り跳び続けるといった感じ。2年生になると記録を意識するようになってきて、それぞれのペースでチャレンジしていました。先生も子どもたちを応援しようと一緒になってチャレンジ。中には、なわも持たずにジャンプし続けて応援する姿も、素敵です!

中学年の会場は子ども広場。本日は大変寒い中でしたが、お互い向き合って、励まし合ってチャレンジしていました。「先生、二重跳びのお手本を見せて!」「いや~じつは苦手で...」「ダメです。子どもたちも練習しているんですから先生も練習してくださいっ!」とのことでございます。

今日は3年生は体育の授業でもチャレンジしていました。リズムを一定にする練習や去年よりもちょっと難易度の高い種目にチャレンジする様子も。お互い回数を数えて記録していました。

高学年は校庭で。「今年はA級をとる!」の声がたくさん聞こえました。一方で「苦手だからいいんです...」とすでに諦めモードの声も。そんなこと言わず、やればやっただけ記録が伸びていきますから、まずは楽しんで参りましょう!

長なわとびの記録会は毎週木曜日に実施となります。そちらのチャレンジも楽しみですね。

さて、今年度の全国体力・運動能力、運動習慣等調査で、福島県は「コロナ禍の影響が一因と考えられているここ数年間の体力低下は、小5男子及び中2男女で改善傾向が見られました。」とのことです。一方で、運動量や息の弾む時間を意図的に設定した授業づくりや運動習慣づくり等に取り組むことが求められています。このなわとび記録会が有意義な取り組みとなりますよう、皆さんで子どもたちのチャレンジを応援して参りましょう!

発育測定で成長を確認!

強く冷たい風が吹き付ける中、子どもたちは元気に挨拶をして登校してきました。新しい一週間がスタート。「早寝早起き朝ご飯」を合言葉に、生活のリズムを学校モードに切り替えていこう!と呼びかけて参ります。

さて、保健室では今年3回目の発育測定を実施しています。まずは養護教諭からショート講話。「感染症予防のため、健康を守るための基本はこまめな手洗いですよ。手を洗ったら清潔なハンカチで拭いてください。まさか運動着で拭いて誤魔化していないでしょうね。手についた細菌を洗い流して、また細菌を手に付けるなんてことにならないようにね」というお話、ありがとうございます。

こちらは4年生。「ここにあの菌がついてるのか...」と言いながら手を見つめたり、ハンカチを出して確認したりしていました。「さすが先生、ちゃんと持っているじゃん!」

そして身長計や体重計で自分のサイズの確認へ。低学年の子どもたちはやや緊張の様子が...。養護教諭「そんなに緊張しなくていいよ。はい、体から力を抜いて...」との声かけが聞こえていました。

こちら高学年。4月に比べて「身長が6cm伸びた!」「オレは4cmだ」「おまえすげぇーな10cmも伸びたのかよ!」等々の会話。毎日顔を合わせているとなかなか気付きにくいものですが、お互いの成長を喜んでいました。「体重だって増えてて当然。筋肉って重いんだからね」というお話も。育ち盛り!遠慮しないでぐんぐん大きく成長して参りましょう。

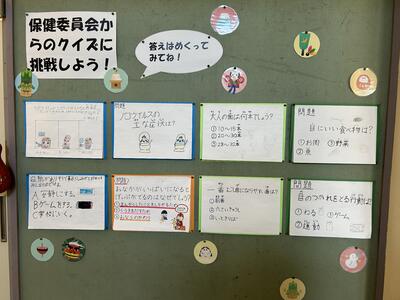

保健室前には、保健委員会による毎日の健康を呼びかける掲示が更新してありました。「ノロウイルスの主な症状は?」等々。私たちも気をつけなければ...。今年もみなさん健康第一で過ごして参りましょう!

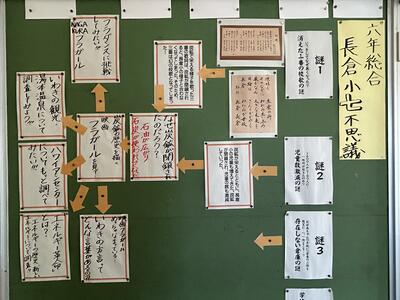

6年生チャレンジ、フラガール!!

1月12日(金)5校時の音楽室、映画「フラガール」のワーンシーンが...。

総合的な学習の時間で本校の七不思議を探究している6年生、本校のルーツである炭鉱が気になり、炭鉱閉山のピンチを描いた映画「フラガール」を視聴、そしてフラダンスを踊ってみたい!と「ながくらフラダンシングチーム」を結成したのだそう。そして常磐公民館の大平先生に相談し、本日はなんと常磐ハワイアンセンターフラガール2代目リーダーの舟木君子先生とアシスタントの皆様にお越しいただきました。ホンモノによる本物のレッスンでございます。

「基本が大事よ。この姿勢を意識してみてね。けがをしないし、むしろ健康の秘訣の姿勢よ。何でも基本が大事。朝ご飯をしっかり食べること、挨拶がしっかり出来ることも基本。基本ができる人は健康で幸せになるのよ」というお話、説得力があります!

「振り付けには意味があるの。波を表したり、感謝を伝えたりね。そして気持ちを乗せると柔らかさや強さも見えていくの。体いっぱい使った動きで物語を伝えていくの。みんな上手だから思い切って1曲やりきってみましょう!」

そうこうしているうちに、学級のお友達がレッスンの成果を見るために突如ご来場。「えーっ、聞いてないよ!」と言いながらも、もはや舟木先生のお弟子さん!となったダンシングチームは、勢いに流されるまま、いざ本番!たった45分のレッスン時間ではありましたが、1曲まるまる踊りきって、見事なフラを披露することができました。このチャレンジには舟木先生ご一行からも、そしてお友達からも拍手喝采!

舟木先生、観客のお友達にも振り付けのお話「小さな魚は手を重ねて、親指と小指をくるくるさせて表現しているのよ」に、「そういうことなんだ!」と思わず手を出して笑顔になってしまいましたね。すっかりホンモノに魅せられた6年生でございました。

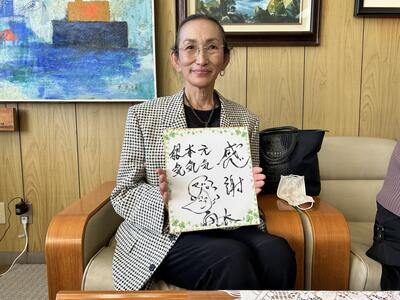

その後、舟木先生のキャリアについてのご講話。「思わぬことがきっかけでフラダンスに出会い、大変な思いもしたけれど今でもフラダンスに携わっているということは...どんな意味があるのかしらね?」と深いお話をお聞かせくださいました。現役時の写真には、子どもたちも(大平先生も、わたしも)興味津々。

ホンモノに引き寄せられたのは子どもたちだけでなく、担任の先生、スクールサポートスタッフさん、大平先生、そして教頭先生までも...。今日はすっかり舟木先生とフラダンスに魅了された長倉小学校でした。

最後に色紙にメッセージをいただきました。「感謝」「元気」「本気」「根気」はまさに舟木先生の人生そのものでございましょう。舟木先生との出会いにより、これから6年生はさらにどんな学びのストーリーを紡いでいくのでしょうか?

3学期始まって早々、本校の学びはエンジン全開です!今日もまた、素敵な先生と出会い貴重な学びをいただくことができました。感謝感謝でございます!

〒972-8322

いわき市常磐上湯長谷町上ノ台99の2

TEL 0246-42-2910

FAX 0246-42-2911

E-mail

nagakura-e@fcs.ed.jp