カテゴリ:今日の出来事

2月のスタート!

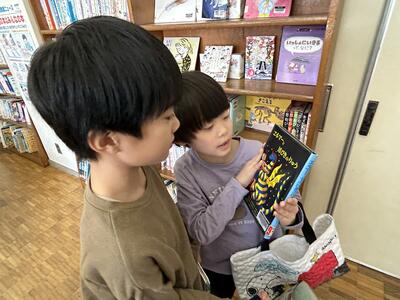

本日より2月がスタート!毎月、図書館の掲示板を図書館ボランティアの皆さんが季節感あふれる内容へと更新してくださっていまして、昨日、2月の作品を撮影しようとうかがってみると偶然2年生が利用してまして...。

「今日は何借りようかな...」「このシリーズ楽しいよ!」「これね◯◯が出てきて◯◯になっていくんだっけ...」「それより先は言わないで!」との会話が楽しそう。

本日は学校司書の先生の来校日で、本の返却と貸出を担当してくださいました。何気ない会話が、子どもたちを本の世界、読書好きへと導いてくださっています。いつもありがとうございます。

そのままの流れで2年生の下校に立ち会ってみました。「今日楽しかったことは?」の質問にすぐに「給食!」と答えてくれたり、「頑張ったことは?」に対しては「1校時は~、2校時は~、そして5校時は~」と親切丁寧に説明してくれたり、「国語でしっかり教科書を読みました!」「私は道徳です。みんなで考えました!」「ズバリ、ない!」等々、素敵な表情でお話してくださいました。充実した一日だったようで嬉しいです!

だいぶ日が延びてきていて温かい日差しが子どもたちを包んでいました。やはり春が着実に近づいてきているようですね。子どもたちの会話を聞いていると、「金曜日は豆退治だ!」「えっ、豆退治?」とか「学校に鬼いっかんね!」「私の通ってた幼稚園にもいた!」「長倉小は校長室にいるらしい...」「えっ、まじ?」「見たことあるって言ってた人いた!」等々、明日開催する鬼払い集会にわくわくしているようでした。

明日、みんなで鬼退治しましょう!ちなみに、校長室の鬼ってこちらでしょうか...。昨年の6年生が、学校に鬼が入ってこないようにと、鬼よりも強い鬼様を置いていってくださいました。今もしっかりと見張ってくれています!こちらの鬼様は退治しないでくださいね。

長倉の杜、梅の花が咲きました!

1月30日(火)、百花の魁である梅が咲き始めました!昨年は2月6日に開花しましたので、今年は1週間早く春が近づいてきているようですね。

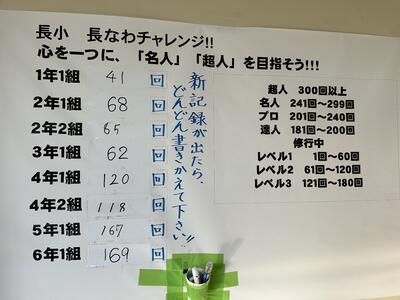

「新年の抱負」を語り合ってスタートした1月、子どもたちは寒風吹き付ける中でも朝ランにチャレンジ!また、体育の授業や大休憩は なわとびにもチャレンジしているところです。

卒業が近づいてきた6年生はとっても後輩思いで、特に縦割り清掃班では率先して活動し、やるときは最後までやるのが長倉小だよ!と、行動でお示しくださっています。

1年生もここにきて急成長!毎日いろいろあれこれありますが、物事をちゃんとやろうよ!を合言葉にお互い励ま合って生活しています。本にも興味をもち始めて、絵本を読んでください!のリクエストに応えてみました。また、粘土作品、これまでよりも3D感が高まりましたね。思いっきり創造力や発想力を発揮している姿、最高です!

明日から2月。生活のまとめ&学習のまとめ=卒業・進級に向けて着々と準備を進めていきましょう!と声をかけて参ります。何より「早寝・早起き・朝ご飯」で生活のリズムを整え、健康に毎日を過ごして参りましょう!

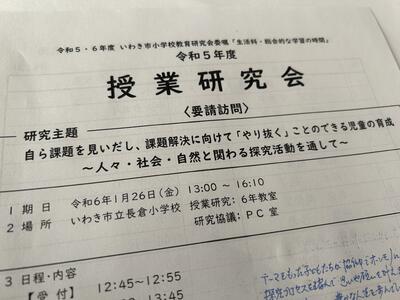

校内授業研究会を開催しました!

本校は、令和5・6年度の2年間、いわき市小学校教育研究会授業公開協力校の委嘱を受け、生活科・総合的な学習の時間の実践研究に取り組んでおります。1月26日(金)、理事の皆様をお招きして授業研究会を開催しました。

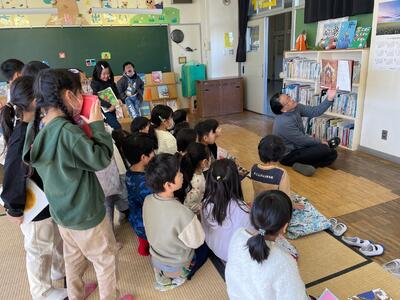

公開した授業は6年生。子どもたちは、本校のルーツである常磐炭田と映画「フラガール」の視聴をきっかけに、もっと知りたい!を見出し、フラダンス・温泉・観光地・方言・閉山とハワイアンズ・エネルギーの6グループに分かれて探究してきました。そして、探究してきた内容はこの地域の魅力だ!ということに気付き、卒業を控える今だからこそ、探究してきた成果を後輩たちに伝えたい!という思いをもつに至ったのだそう。

そこで本時のめあては「後輩に伝える地域の魅力の発表計画を立てよう」と設定されていきました。

そして、これまでのグループでの探究活動を振り返りながら、「発表する相手は何年生にする?」「後輩に何をどうやって伝える?」「相手に分かりやすい内容かな?」「改めてどんな準備していく?」といった話合いが行われていきました。

これまでの探究活動で自分たちのグループテーマに愛着が湧いてきたからでしょう、「このことは大事だから伝えたい!」「違う方法で伝えてみたのがいいかも」「難しい漢字や言葉が多いけどどうしよう?」「もう一回調べ直してみては?」「改めてゲストチーチャーに詳しく聞いてみようよ!」といった会話があちこちから聞こえていました。

授業の後半、各グループで話し合った結果(発表計画)の発表へ。まだ不完全ではありますが、こうしてアウトプットすることで、子どもたちの思考は整理され、次の活動への見通しを見出すことにつながっていきます。他のグループや先生との質疑応答は、さらに深い思考へと導いていきます。

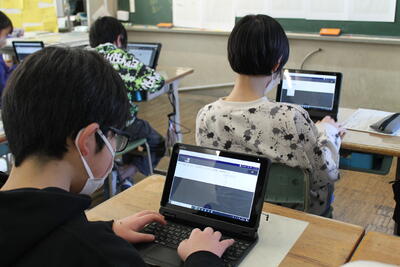

授業の最後は、本日の学びの振り返り。今日を踏まえて次はどんな活動をしていくのか、今日の学びでどんな力を発揮したのか等々、タブレットを活用して記録していきました。記録の蓄積は、いずれ学習全体を振り返る際に大いに役立つことでしょう。

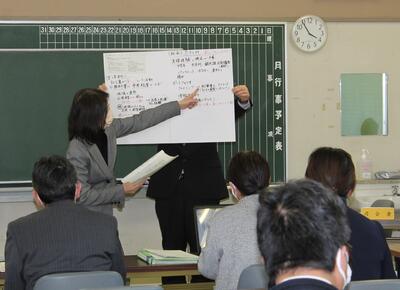

授業後の研究協議では、まず本校の研究テーマや概要、加えてこれまでの実践を報告し、理事の皆様と共有しました。その上で、本日の授業実践についてご協議いただきました。

協議では、研究テーマをベースに地域と連携した探究活動を進めていく中では、まずは思いっきり楽しい!を味わっていくこと、それは子どももかかわる大人もという視点が大事であること、また五感を刺激する体験を創出していくことが大切等々、多岐にわたるご示唆をいただきました。大変勉強になりました。理事の先生方にこの場をお借りして御礼申し上げます。誠にありがとうございました。

改めて身内ながら授業公開というチャレンジをしていただいた担任の先生に大きな拍手を!また、この1年、本校の研究を土台から築き上げ、先頭に立って研究を推進してきた現職主任にも大きな拍手を!お二人をはじめ本校の職員はいつも「子どもたちのためですから勉強になります!」とお話ししてくださいます。心強い限り!

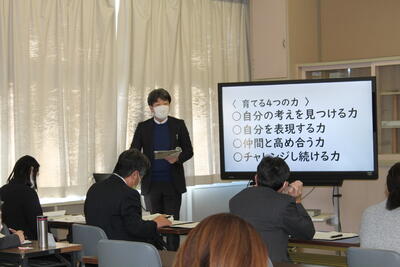

本日の学びを道標に来年度の授業公開に向けて一丸となって一歩一歩前進して参ります。私たちも4つの力を発揮して、子どもたちとともに成長して参りましょう!

やまなし2組、道徳科「自分のやるべきこと」について考えました!

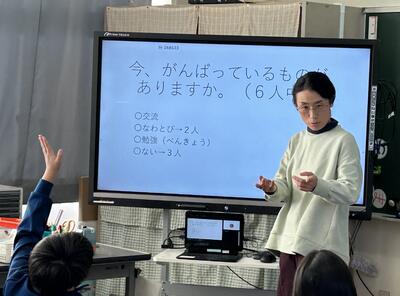

1月25日(木)、やまなし2組の道徳科の授業、苦手なことや困難なことに対しても直向きにチャレンジすることの大切さについて考えました。まずは学級のことについてデータで確認。殆どのメンバーは苦手なこと・やりたくないことがある!と回答していましたね。

続いて、NHK for school「パンタのらくちん作戦」を視聴。主人公のパンタ君は、サッカーのリフティングが苦手なのに、あの手この手で誤魔化していきますが、最後にはばれてしまって大後悔。子どもたちは、物語の場面毎にパンタ君の考えや気持ちを整理していきました。

そして、先生から「後悔しているパンタ君に、どんな声かけをしますか?」との発問。先生が落ち組むパンタ君の役になって子どもたちを物語の世界へと引き込んでいきました。とある男子児童、積極的に前に出てきて、パンタ君に向かって「ちゃんとやれよ!」と上から目線で...。パンタ君「は~い、そうします」との反応。

「じゃー、パンタ君役、交代ね!」と、今度は男子児童がパンタ君役に。すると、女子児童から「ちゃんと練習してね。できなかったらメモしてみてね!」と指を指されての厳しいご指導が。それに対して男子児童、一瞬眉間にしわを寄せるも「は~い、わかりました...」と観念したご様子。その後「なんでパンタ君は誤魔化したんだよ...。こんな気持ちになるの嫌だ~」と感想をお話しくださいました。

そんなやりとりを見ていたこちらの彼。パンタ君に向かって「これからはちゃんと練習してください。練習すればリフティング100回できるようになるかも知れないよ。ね!」と、残念な行いをして後悔している相手を気遣って優しく笑顔で励ましてくださいました。

そんなロールプレイを体験した後、改めて学級のメンバーが現在チャレンジしていることを確認。そして「では、みんなは自分が苦手だなとか難しいなとか思ったことに対して、チャレンジできてるかな?支え合っているかな?」との発問。やや言い訳?もありましたが、目標を持ってチャレンジしていった方が楽しい毎日につながっていくことを実感したご様子でした。

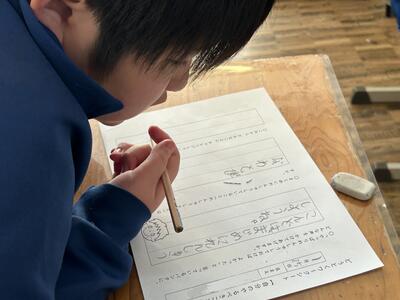

最後は、ワークシートを使って本日の学びを整理整頓。忖度のない記述が素敵です!

提出にきた児童と対話をしてこれからのチャレンジを勇気づけたり、なかなか記述が進まない児童に寄り添って整理をサポートしたりと、日頃から一人ひとりを大事にしている担任の先生のこの姿こそが、子どもたちのチャレンジを大きく支えているんですね。

本日も素敵な授業を見ることができました。およそ1年をかけて築いてきた学級での信頼関係をベースに、さらにさらに子どもたちを大きく成長させて参りましょう!

3年生、新聞記事の作成にチャレンジ!

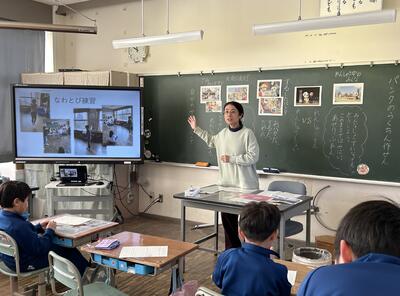

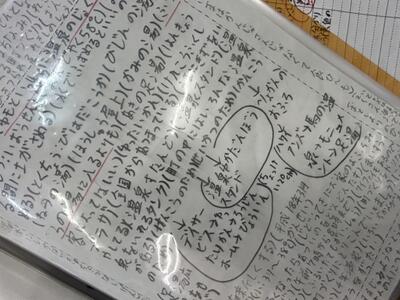

3年生の子どもたちから「新聞を作りたい!」との声があがりまして、1月24日(水)、福島民報社の川原田秀樹先生をお招きして出前授業「記事を書いてみよう!」を実施しました。実際の新聞づくりのお話とともに「メモの通りに書いて正しい漢字を使い、施設の名前や地名は間違わないようにすることが大切。一番言いたいことを文章の最初に記すことも必要ですよ」等々、分かりすい言葉で丁寧にレクチャーしてくださいました。

それでは実際に記事を書いてみましょうか!ということで、子どもたちは「温泉新聞」の名の下で記事作成へ。川原田先生、プロ目線で一人ひとりに励ましのお声かけ。「小学3年生への出前授業は初めてで...」とのことではありましたが、子どもたちはホンモノと出会って新たな憧れの気持ちを抱いたご様子。「新聞が出来たら川原田先生に見てもらうんだ!」という新たな目標を見出すことができました。川原田先生、ありがとうございました!

それで、どうして3年生が新聞を書きたい!と申し出たかというお話。それは春先からずっと地元「いわき湯本温泉」を探究してきて、次第に温泉の魅力をたくさんの人に知ってもらいたい!という思いを抱いたからとのこと。これまでもお伝えしてきましたが、改めて担任の先生とともに積み上げてきた探究プロセスを振り返ってみます。

まずは探究のきっかけ。地元に温泉があることは知っていても、意外と説明できない自分に気付いたことが出発点となりました。ではではということで常磐公民館の大平先生にご相談申し上げ、温泉を引き揚げている源泉から温泉旅館までの経路をいざフィールドワーク。

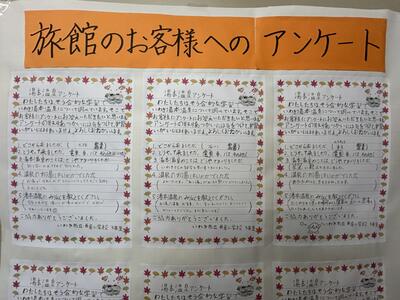

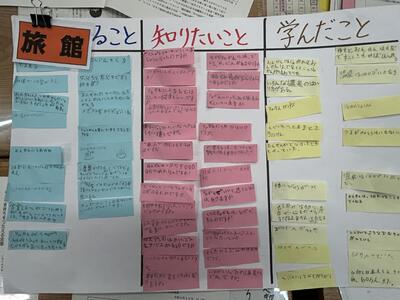

そこで出てきた疑問やもっと知りたい!は、温泉の歴史や効能、鶴の伝説、足湯、湯壺等々でした。子どもたちの感性・観察眼にはビックリしたことを懐かしく思います。それらを整理して「歴史」「温泉のお湯」「温泉施設」「旅館」のテーマを見出し、子どもたちは再びフィールドワークへ出かけたり、ゲストをお招きしたりして、温泉にかかわるホンモノと出会い、五感をフル活用して学んでいきました。加えて、旅館にお願いして実施させていただいた宿泊客の方々へのアンケート、その回答用紙は子どもたちの宝物で今でも教室の一番いいところに掲示しています。

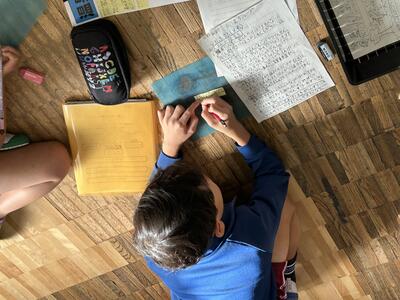

その成果がこちら。私たちは、子どもたちが探究活動に没頭している状況を「材に恋している!」と言っているのですが、まさに3年生は「温泉」に恋をしています!その成果がこのノートと付箋紙の数でございます。

そして「このすっごい湯本温泉をみんなに伝えたい!そのために新聞を作ろう!」となっていったのですが、気がつくと温泉情報が膨大な量となっていまして、どう整理したらいいの?難しいな~!そもそも新聞ってどうやって作るの?となり、それならばいっそのこと新聞を作っているプロの方をお呼びして教えてもらおう!となってこの度の川原田先生と出会いにつながったのでした。

温泉に恋をしている子どもたちの熱い気持ちを受け止めてきている担任の先生も素敵ですね。学年単学級が多い本校は、担任の先生が自信をもって子どもたちのチャレンジを応援できるようにと定期的にカンファレンスを行っています。職員室内で情報を共有し、材に恋をする子どもたちを大事に育ていくためにアイディアを出し合い、支え合っているところは本校の強み!さりげなく紹介させていただきます。

さて3年生、川原田先生のご指導をベースにこれからどんな新聞を完成させていくのか楽しみですし、作成した新聞を活用どうしていくのかにも注目です。これまでお世話になった方々へのお礼も含めて、3年生のチャレンジを引き続き応援して参りましょう!

〒972-8322

いわき市常磐上湯長谷町上ノ台99の2

TEL 0246-42-2910

FAX 0246-42-2911

E-mail

nagakura-e@fcs.ed.jp