2022年11月の記事一覧

5年生、「地図に残る仕事」に興味津々!

11月4日(金)、5年生は社会科の授業の一環で、いわき建設事務所主催による建設現場見学会に参加しました。現場は、常磐自動車道と小名浜港を結ぶ小名浜道路。現場を担当している職員の方から工事概要を説明していただき、その後2グループに分かれて実際の作業を見学・体験させていただきました。

こちらは2人で測量体験。一人はスマホを見て、もう一人に信号をキャッチできる位置に機器を移動させるように指示を出します。これがなかなかうまくいかなくて、スマホを見ているだけでいいのに体が右に左に動いてしまい、機器を動かす係は「どっちに行けばいいの?」って。「そうじゃないんだけどな」と言いながら混乱していました。

こちらはバックボウを使った玉掛けの作業を見学。こちらも指示を出す係とバックボウを操作する係が声と心を合わせて、安全に寸分違わず荷物を移動させていきました。荷物がねらい通りに設置されると子どもたちも肩の力が抜けた様子。見ている方も緊張しましたね。玉掛けの技に「すごい!」そして「これ繰り返すの?」って話しかけてくる様子も。こうした作業の積み重ねで巨大な建造物ができることを実感しました。

最後に全員で記念撮影。「では撮りまーす!」とドローンがブーンと空中へ。もはやドローンは建設現場では当たり前に活用されているとのこと。このドローンにも子どもたちは興味津々。「簡単そうに見えて操縦は難しそうだな~」と。

「地図に残る仕事です。やりがいあります!」とのお言葉いただきました。今回も、その道のプロに直接レクチャーを受けることができました。自分の将来を考える上でも、社会を深く認識していく上でも大変勉強になりました!

よりよい授業を探究!校内研修会その6

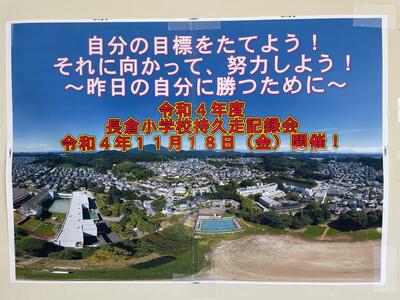

11月14日(月)、新しい一週間が始まりました。今週末にはいよいよ持久走記録会が開催されます。一日一日の積み重ねを大事にして自信を高めて参りましょう!

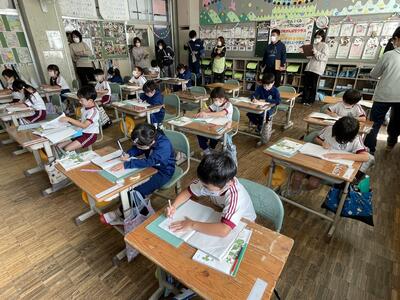

さて、授業も大事ということで11月7日(月)のことになります。繰り返しになりますが今年度本校では、アクティブ・ラーニングを探究する中で説明的文章の理解をテーマに授業研究に取り組んでいます。今回は、国語科の校内授業研究会を3年1組にて行いました。教科書の「すがたをかえる大豆」から、「例をあげる順序」について大事なことは何かを考えました。

初めに「に豆」「きなこ」「豆腐」「納豆」などいろいろな大豆の姿(食べ方)の図の並べ替えを行い、説明文のあらすじを確認しました。そして全員が起立して音読へ。前の時間、どういった文を強くはっきり読むことが大切なのかを学習したとのことで、その効果が表れた音読でした。授業の入りとして教室が一つなっていく様子、とても印象的でした。

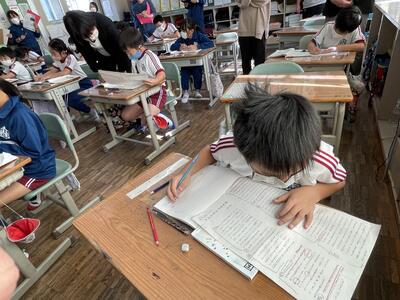

続いて、筆者である国分さんは「どういう考えで、大豆の姿を紹介する順序を決めたのだろう?」という問いが先生から出され、まずは個人の力で意見をまとめていきました。その上で6つのグループで意見交換。その結果をホワイトボードにまとめて黒板へ掲示していきました。

6グループの答えの内容は様々。それでここからが先生の腕の見せ所!端的には「読者にとって分かりやすい順番」と言えるのでしょうが、各グループの答えやそう答えた理由などを発表させてコーディネートしていき、「大豆の姿が変わる時間が」「(料理の)作り方が」「手を加える量が」という主語に着目させて、子どもたちの思考力をどんどん鍛えていきました。身を乗り出して先生の話を聞く子どもたち、集中していますね!

加えて、「次に」「また」「これらの他に」などの順序を表す言葉を確認。これについては、子どもたちはサッとタブレットを出して復習を行っていきました。まるで文房具!

授業のまとめは、空いている箇所に適切な語句を入れるという形式で。個人からスタートした学習が、グループあるいは全体での意見交流したことによって、子どもたちは自信を持って、あっさりと目標をクリアしていました。お見事!

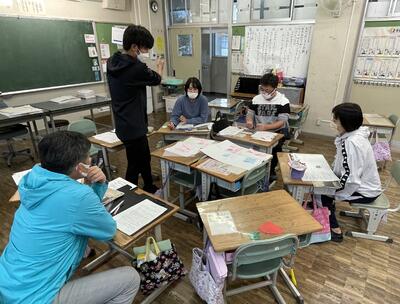

恒例の授業後の検討会。若手教員、大変勉強になったご様子!身を乗り出して熱く語っておりました。授業者の先生、過去の実践で課題だと感じていたことを解決すべく本日チャレンジしたとのこと。また、子どもたちの将来のためにもICT活用もテーマにしたとのこと。その研修意欲に敬意を表します。

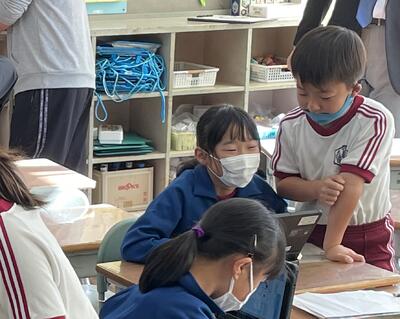

また、3年1組の子どもたち、自分ができること、分かったことを独り占めせず、周りに伝えてお互い高め合って行こうとする素晴らしい姿勢を見せていました。例えばこのシーン、タブレットの操作とともに解答に不安を抱えていたところ、友達がさっと駆け寄ってきて一言二言。そうすると不安解消したのか、ご覧のように満面の笑みを見せていました!このような風景が教室のあちこちで。

子どもたちをそうしたLifeスタイルにお導きいただいていることにも重ねて御礼申し上げます!

よりよい授業を探究!校内研修会その5

11月4日(金)、国語科の校内授業研究会を1年1組にて行いました。教科書の「じどうしゃくらべ」を読んで、「クレーン車の『しごと』と『つくり』をまとめよう」という授業。めあてを確認して、まずは全員で教科書を読みました。多くの先生方に囲まれて緊張!せず、子どもたちはいつも通り姿勢よく教科書を持って大きな声で音読していました。

続いて、めあてに関係する文章にサイドラインを引いてお互いに答え合わせへ。「できた?」「ここでいい?」「おんなじだね」など真剣な顔で!ここで自信をつかんで改めてワークシートにクレーン車の仕事と造りを書いてまとめていきました。ここでのお友達との答え合わせはさらに盛り上がっていましたね!

全体での答え合わせはハンドサインも使いました。手を上げる勢いが「分かった!」「できた!」を表していますね。

そして授業のまとめ。先生「クレーン車の仕事って?」、「おもいものをつりあげるーっ!」、先生「そのために?」、「じょうぶな うで が のびたり うごいたり するーっ!」、先生「じょうぶな うでって この図のどこ?」、「こうなっているところーっ!」とジェスチャーで。先生「ここね!ここが のびたり うごいたり するんだね!」って、ご自身も腕を伸ばしたり、背伸びしたりと渾身の演技を披露してくださいました!授業後の先生のコメント、「子どもたちの語彙力を伸ばしたくて、いつもあんな感じでやっています」とのこと。素敵な先生ですね!

今日も子どもたちが夢中になって学習する姿、学び合う姿をたくさん見ることができました。小学生になって7ヶ月の1年生、着実に成長していることを実感しました。

授業後の研修会の一コマ。話題となったのは「語彙力」。文科省の資料を引っ張り出して、脳科学の知見も踏まえて「『読み』の学習を先行させて語彙力を増やすことに重点」の記述に着目。本時においても教科書を読み、途中何度も読み返す子どもたちの姿がありました。また、本校には充実した学校図書館もあります。学校司書、図書館ボランティアの皆さんもいます。これからも読書活動を大事にしていきましょう!と確認したしだいです。

1・2年生、食への関心を高める!

11月1日(火)、常磐学校給食共同調理場より八代奏音先生をお招きして「食に関する指導」を実施しました。

1年生は「給食ができるまでを知ろう!」ということで、牛乳や給食の食材がどこからやってきて、給食センターではどんなことをしているのかを学習しました。そして、みんなの健康を第一に考え、美味しい給食を食べてもらいたいと、たくさんの人がかかわっていることを学びました。授業後に1年生にインタビューすると、じっと目を閉じて「いただきます。ごちそうさまでした。食べ残しなし。」と唱えてくれました。1年生なりの表現に感心しました。

2年生は「やさいを食べるとよいことは何か考えよう!」がテーマ。野菜を食べる大切さを学習しました。授業の終わりには「きれいに食べる」「好き嫌いをしないようにチャレンジ」「味わって食べる」「嫌いな野菜でも栄養があるから食べるようにチャレンジ」「どの野菜にもエネルギー、ビタミンがあるから残さず食べる」との感想が。食に関する意識と実践力が高まっていくことを期待しましょう!

さて子どもたち、ご持参いただいた調理の際に使用している大きなへら(スパテラというそうです)とお玉(ひしゃく)がずっと気になっていたご様子。授業後ただちに八代先生のもとへ駆け寄り「触ってもいいですか?」と。自分の背丈よりも大きい道具を手にして「すげー」「案外軽いな」などの感想を言いながら、まさか被るとは...。申し訳ございません。

授業後に廊下を歩いていた八代先生に6年生が駆け寄ってきました。「持たせてくださーい!」と。ここでもスパテラとひしゃくの効果は絶大で、食に関する意識を高める姿が。「美味しい給食、ありがとうございます!」とは流石6年生!

授業後の八代先生、「子どもたちのキラキラした表情に助けられました!」との感想。実は、食に関する指導の講師を初めてお務めになったとのこと。一人ひとりとお話ができて嬉しかったとのことでした。

子どもたちにとっても八代先生にとっても貴重な時間となりましたね。ちなみに八代先生は、わたしの教え子でした。東日本大震災と原発事故という混乱した中、いつかは笑って過ごせるようになるさ!って一緒に過ごしておりました。職業は異なりますが、今日ここで子どもたちのために!と頑張る姿を見ることができてとても嬉しく思いました。手作りエプロンも素敵でした。八代先生、(照れくさいですが)ありがとうございました!頑張って!

3年生、とんかちを使って木工作品づくりにチャレンジ!

3年生の図工では木工作品づくりに取り組んでいます。その一環として11月1日(火)に県の「木とのふれあい創出事業」出前講座を実施し、くぎ打ちを中心にレクチャーしていただきました。講師は県いわき農林事務所の松本先生と風間先生、田人林業研究会から緑川先生のお3方。〝とんかち〟には2つの面があるのはなぜ?木目って何?釘が浮き出ていては危ないから指先で確認ね!など、釘打ちのポイントを丁寧に説明してくださいました。そしていざ実践!

初めてとんかちを手にする子どもたちも多く悪戦苦闘!「あっ、くぎが曲がっちゃった!」があちこちから...。でも「安心してください!これ持ってますから!」と、講師の先生方は くぎ抜き を準備していました。そしてプロの技!ですぐにトラブルシューティング完了!「はっ、すごい。ありがとうございました!」と子どもたち。

くぎ打ちの音、初めはコツコツコツ、徐々にトントントン、さらにはドッドッドッ、仕上げのドンドンドン!とまるで校舎を修理しているかのような状況へ!くぎ打ちのこつと自信を手にしていきました。

子どもたちの声「難しかったけど楽しかった」「くぎが曲がっちゃいました」「夢中になっちゃいました」。できた作品名は?「ロボット」「気付いたらこんなになっていたっていう題」「くぎ目の怪獣」などなど。講師の先生方からは「1時間ですごい成長しました。上達するのが早くてびっくりです!夢中になる姿が見られて嬉しかったです!」とのこと。ありがとうございました。

がんばった甲斐あって?! 授業後に保健室に立ち寄る姿が。どうやら くぎ ではなく 指 を打ってしまったご様子。「やっちゃいました!」ってにこやかに。お大事にね。次の時間も楽しくくぎ打ちができますように!

〒972-8322

いわき市常磐上湯長谷町上ノ台99の2

TEL 0246-42-2910

FAX 0246-42-2911

E-mail

nagakura-e@fcs.ed.jp