カテゴリ:今日の出来事

3.11追悼集会を開催しました。

「3.11(東日本大震災)」から13年目を迎えました。学校ではオンラインで全校集会を開催し、校長講話を行いました。子どもたちは直接の経験をしていない世代となりましたので、改めて「3.11」の概要をお伝えしました。

また、ぜひ当時の人々の表情や身近な地域の景色はどんなだったか、全国あるいは世界の人々からどんな支援をいただいてきているのか、そして今はどうなっているのかについて知り、自分なりの言葉で話ができる人になって欲しいと話しました。「3.11」のことを話ができる人は、災害発生時にだけでなく、ふだんの生活においても、命を大切にできる人、思いやりの心でやさしい行いができる人になると思うからです。今日は、「3.11」に関する報道が流れますから、家族の皆さんとぜひお話し合いくださいと呼びかけました。

集会後の1年生、校長講話の感想を発表し合っていました。「たくさん人が亡くなったんだ、大変だったんだ」「今こうして生きているってすごいと思いました」等々の声が。3年生は担任の先生の経験談。4年生は担任の先生が「僕が小学4年生の時だったんだよ。ちょうど皆さんと同じ年齢のとき。大変だったことを思い出します」とのこと。これには子どもたちも「そうだったんだ~。ビックリしたよね」との感想。どの学級も「3.11」について語り合ってくださいました。先生方ありがとうございました。

今朝は、青少年育成市民会議の皆様に朝のあいさつ運動を実施していただきました。毎月ありがとうございます。畑を見ると、じゃがいもを植える準備に来たよ!と長年お世話になっている今野先生のお姿が...。養護教諭とともに土作りをしてくださいました。ありがとうございます。今日はいつも以上にありがたい!という思いと幸せを実感した一日でございました。

今年度の登校日もいよいよ一桁となりました。今できる最善のことを精一杯積み上げて参りましょう!

ありがとう、大好きな6年生!

3月5日(火)に全校児童が体育館に集い「6年生を送る会」を開催しました。「ありがとうざいました!」を様々なカタチでお互いに伝え合いました。会の初めは6年生入場。校旗に続き34名を拍手でお迎えしました。

1年生からは歌に続いて「大好きな6年生とじゃんけん列車がやりたいです!」とのお申し出。初めはマジッ?!という反応を見せていた6年生でしたが、かわいい後輩とともに笑顔になっていって...。最後まで勝ち続けたのは1年生でした。みんなで大きな拍手!

2年生・3年生からはメッセージと歌のプレゼント。真心が伝わる澄んだ歌声にあの頃を思い出したのか6年生はややしんみりとした様子が...。

4年生からはリコーダーの溌剌とした演奏のプレゼント。なぜか数名がランドセルを背負っていて、最後にしっかりと笑いをとっていましたね。

そして、ながくらの鼓笛の引継ぎへ!まずは6年生によるラストパフォーマンス。間もなく小学校を卒業するという心揺れる中ではありましたが、今年の6年生らしく潔い爽やかな演奏を披露してくださいました。1年後に引継ぐ4年生、昨年とは違って憧れの眼差しではなく、いよいよ自分たちも高学年だという自覚ある表情でじっと6年生を見ていました。

メジャーバトンの引継ぎは厳粛な雰囲気の中で。6年生主指揮のあいさつでの「みんな心を一つに」の言葉、5年生主指揮のあいさつでは「私たちもしっかり練習して伝統を守っていきたい」の言葉が印象に残りました。子どもたちの中で連綿と引き継がれてきた心意気=長倉PRIDE、私たち大人は入り込めない領域の出来事だと感じました。5年生の初々しい演奏も感じ入りました。ここに「ながくらの鼓笛」引継ぎ完了となりました。

続いて6年生の思い出を綴るコーナー。入学してから現在に至る成長・活躍の様子を5年生が紹介してくださいました。「ちっちゃかったな~」「楽しかったな~」「そんなことあった!」「いろいろあったよね...」と呟きながら6年間を振り返り、中には涙する様子も。あら担任の先生も...。みんな大きくなりましたね!

プレゼント交換は卒業する6年生へ、そして6年生から各学年へ。プレゼントは今日も各教室に大切に置いてありました。中身は何だろう?

全校生合唱「ありがとう6年生」で心一つにし、6年生代表よりお礼のあいさつ。「私たち6年生が頑張ったことは鼓笛。みんなで練習しているうちに演奏できるようになりました。運動会で行進しながらというのが難しかったけどみんなで頑張りました。縦割り班や無言清掃も同様に伝統を大事に過ごしてください」。この言葉を励みに令和6年度も前進して参りましょう!

ラストのお見送りは全校生と全教職員で!「まだ卒業しないで!」とトンネルを低くして6年生の前進を阻止する様子も...。みんな6年生が大好きなのでございます。

いよいよ学校の顔となる5年生は本日の会の運営を担い、終わった後も担任の先生を中心に「これから!」について熱いミーティングを行っていました。

あと2週間で卒業を迎える6年生は、今日も卒業式の練習に取り組んでいます。どんな思いを持って式に臨むのか、その思いをどういうカタチで表現するのか、今日も担任の先生と探究しています。キーワードは「感謝」「決意」「礼儀」でしょうか。最後まで全力で6年生を支えて参ります!

5年生、スチューデントシティーで学ぶ!

スチューデント・シティ。この空間には9つの働く場所があり、市役所もあります。子どもたちはこのシティの市民となって会社経営に携わり、いただいた給料で税を納め、商品を買ったり、貯金をしたりして暮らしていきます。

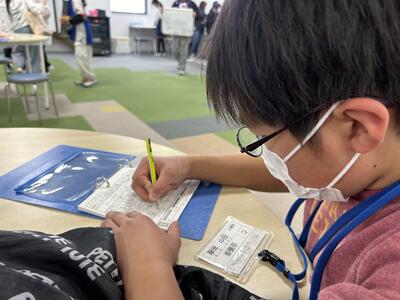

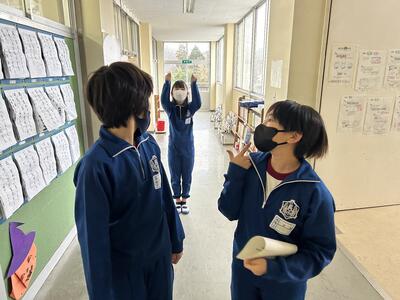

ということで5年生は2月28日(水)、いわき市体験型経済教育施設「Elem(エリム)」にて、湯本二小・湯本三小の皆さんとともに「スチューデント・シティ」の学習プログラムにチャレンジしてきました。学校での事前学習でリアルな経済のしくみを学び、子どもたちはやる気満々!

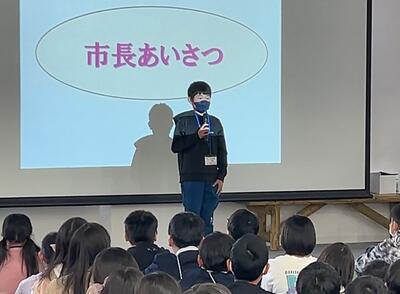

まずは全市民による集会。その中での市長あいさつ。本校児童でございます。「待ちに待った日。僕は市長として環境に優しい街づくりをしたいです。そのためには人の心もきれいでなければなりません。ですからあいさつが大事だと思います。あいさつをしっかり行いましょう。そして協力して頑張りましょう!」と、この街の目指す姿を立派にお示しくださいました。

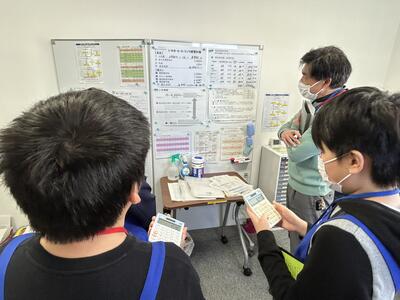

早速、各企業ブース(職場)に出向いてミーティング。企業の使命はお客様が必要としている商品を提供して代金を頂くこと。持続させるには法人税や給料の支払いを差し引いても黒字を目指さないとね!最終決算の目標はどうする?そして手にした給料はどう使っていくの?家計簿をつけよう!等々のお話。子どもたちは徐々に緊張した表情へ...。

そして働く人と買い物をする人とに分かれて交代しながら市民生活を送っていきました。1時間毎にミーティングを開いて企業の収支状況や家計簿の確認。そして、売り上げを伸ばすには?宣伝活動をしよう!値上げしよう!いや値下げしよう!住民税は払ったの?給料はこまめに貯金!いやいやずべて使い切るぞ!等々の意見を出し合い...。

他校生の皆さんとも徐々に打ち解け合い、お金が絡んでいることもあってか迷惑をかけられないなと、次第に街が活気づいていきました。

活動を通じてやっぱりあいさつと丁寧な言葉遣いは大事と気付いた子どもたち。「こんにちは!」「いかがでしょうか?」「ありがとうございました!」と大きな声があちこちから聞こえてくるようになりました。

そう言えば市長さん、市役所であぐらをかいているのかと思っていたのですが、なんと各企業を回って「今日は一日よろしくお願いいたします!」とのあいさつ回りを行っていました。率先垂範のその姿が市民に伝わったようで嬉しかったですね!ご苦労様でした。

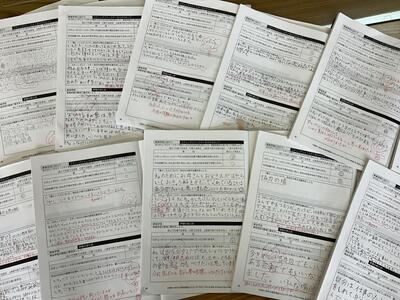

振り返りのコメントには「会社が黒字になってよかった」「お仕事は一人ではできなくてみんなが協力してできている」「将来の仕事はもっと複雑で大変だと思う」「大人はすごい」「職業についてしっかり考え直したい」「自信がついた」と、一歩大人に近づいたという充実感が。一方で「国語は大事」「算数がんばっていく」「あいさつ返事は大事、そのためにまわりをしっかり見ていかなければ...」というコメントも。明日の成長につながる大事な気づきを得ることができましたね。帰校時に出迎えてくれた教頭先生に対して、早速胸を張ってしっかりとあいさつをする姿に成長を感じた次第です。

子どもたちの学びをお支えいただいた保護者ボランティアの皆様、そしてエリムの先生方、ホンモノの企業の皆様に感謝いたします。子ども扱いせず、一社会人として容赦なくご指導くださったことがとても印象的でした。なお、本学習プログラムの詳細はこちらをご参照ください。https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1450929051695/index.html

3年生理科、一年をかけて育ててきたコットンを堪能!

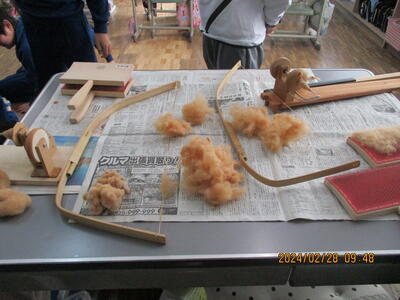

今年から理科の授業が始まり、身の回りの生物を探したり育てたりしてきた3年生。その一環で、一般社団法人ふくしまオーガニックコットンプロジェクトの皆様のご協力の下、綿花栽培にチャレンジして、綿花の原種の茶綿をこんなにたくさん収穫することが出来ました!

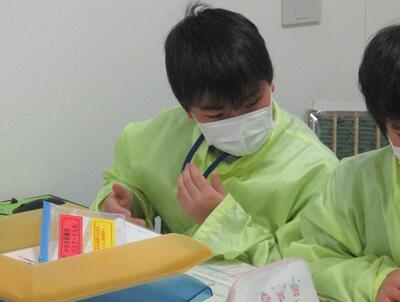

2月20日(火)、プロジェクトの皆様をお招きして摘み取った綿花を使って学習のまとめを行いました。まずは綿花づくり。電気を使わない素敵な道具の数々とともに夢中になって活動する子どもたちの様子をご覧ください。

作業の流れを確認して、早速「綿繰り機」を使って種と綿の取り分け作業へ。ろくろを回した時のカリカリって音が心地よくて...。

続いて「カーダー」の登場。髪をとかすように綿をといていきます。スペシャリストからレクチャーを受け、どんどん夢中になっていきます。

次は「綿弓」の登場。この工程を経るとThe綿!という柔らかさ・膨らみが出てきました。で、本日は時間の都合でここまでですが、この後「チャルカ」を使うと綿糸が出来上がるということです。子どもたちの頭の中には1年生の国語科「たぬきの糸車」のワンシーンが思い浮かんだ模様...。

もう一つの活動、綿花を使った楽しみとしてマスコットづくり。手先を使った細やかな作業にフルパワーの集中力!何ができたのでしょうか?

オリジナルのコットンマスコットを自慢げに見せてくれた子どもたちの笑顔がとっても素敵でしたね。本日の活動を通じて、綿花が生活と深いかかわりがあること、先人の知恵・工夫の素晴らしさを実感することができました。

私たちの拠り所の学習指導要領には、この学習について「植物の育ち方には、種子から発芽し子葉が出て、葉がしげり、花が咲き、果実がなって種子ができた後に個体は枯死するという、一定の順序があることを捉えるようにする。」と書かれてあります。じつにお堅い学習ですね!でも今日の授業中に見せてくれた彼のこの表情にはとっても癒されますね!

お堅い授業とせず、様々な生き物とで合わせ、季節の移り変わりを実感する中で、子どもたちの声を上手に聞き取ってともに学んできた担任の先生にも大きな拍手を送りたいと思います。

素敵な体験を通してますますパワーアップしてきた3年生、上学年となってからの成長・活躍がさらに楽しみになってきました!

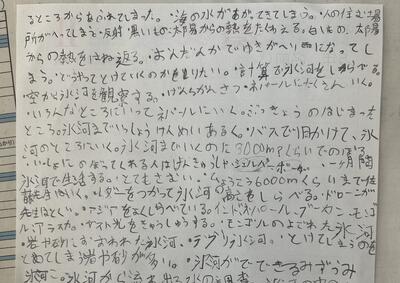

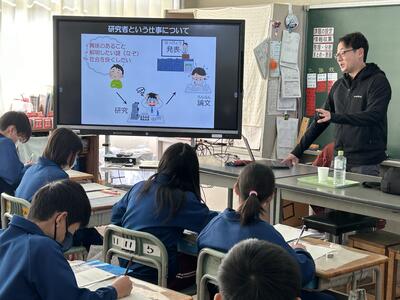

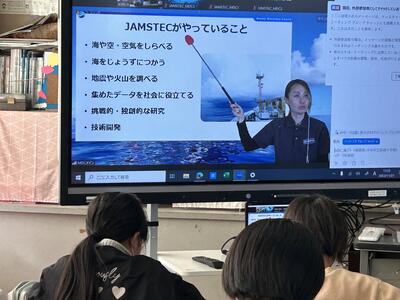

5年生、JAMSTEC研究者に地球環境を学ぶ!

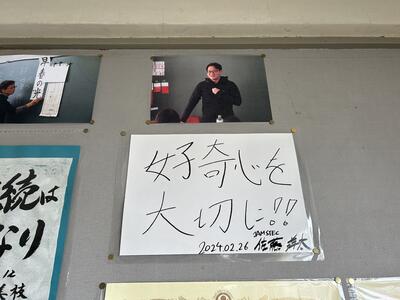

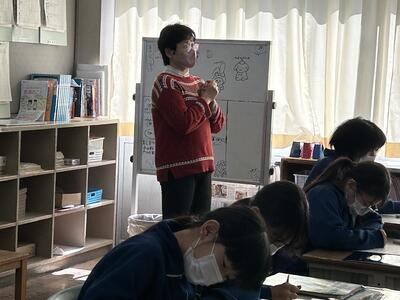

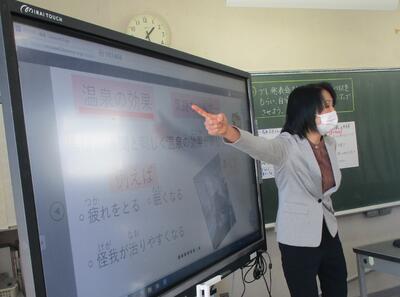

2月26日(月)の5年生、国立海洋研究開発機構(JAMSTEC)研究員の佐藤洋太先生による最前線の研究についてご講義いただきました。まずはJAMSTECのご説明。主に海を研究フィールドとし、気候変動や地震、海底資源等の調査研究を行っていますとのこと。

その中で佐藤先生は、水や氷河に注目して地球温暖化等に関する基礎研究を行っていて、これまでヒマラヤ、モンゴル、アラスカを中心に世界中を回っているというお話に、子どもたちは頭の中に世界地図を描いてホンモノの研究者だ!を実感していきました。

そしてご提示いただいた写真や映像にも説得力がございました。まさに冒険者!特に酸素濃度が低い中を歩いている時の苦しい呼吸音、氷河の裂け目(クレバス)を探りながらの前進、命懸けでございます。一方で、大変な思いをして目的地に到着し、観測しているときの充実した表情、同僚やシェルパさんとの楽しい時間を過ごしている様子も。

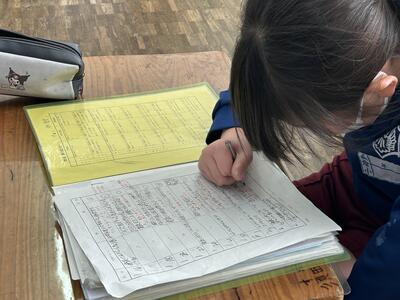

子どもたちは佐藤先生の活動に興味津々。一言一言を聞き逃さないようにと話を目で聞き、準備していたメモ用紙いっぱいに、そして裏面にもびっしりと記録していました。

また、佐藤先生から研究者の魅力として、①認められれば自分がその道のパイオニアになれる!②現地調査ということで世界中を見て回ることが出来る!③世界中に友人が出来る!とのこと。そして夢を叶えるために、①興味や好奇心を広く長く持ち続けること!②他の人と協力すること(助ける!助けられる!)③英語も大事だけど国語・文章を書くことがベース!というメッセージをお話しくださいました。最先端で活躍している佐藤先生の言葉、私もとても勉強になりました。

じつは5年生、昨年11月21日(火)にJAMSTECのオンライン授業を受講し、その活動の概要は理解していましたが、佐藤先生のご講義によってさらに具体的に理解を深めることができました。質問コーナーでは、Q.危険だったことは何ですか?A.山奥でオオカミか?と思って驚いたがハスキー犬でした...というエピソード話には笑いながらもスゴいことよね!って。氷河のこと、酸素濃度のこと、地球温暖化について個人で出来ることは?等々が話題となりました。

最後に佐藤先生からメッセージをいただき記念撮影。好奇心旺盛な5年生、今日もホンモノと出会って目線は未来に!そして地球環境問題について思いを巡らせていました。ぜひ研究者の道へ!佐藤先生、お忙しい中ありがとうございました。

私と一緒に佐藤先生のご講義を拝聴したベテラン先生、地球の未来のためにすごいわね!命は大切にね!って、まるで我が子を思うかのように温かな眼差しを送る姿にも深く感動いたしました。

学校生活アラカルト、2月編

浜通りブルーが澄み渡る中、防火設備点検での放水が風に舞います。突然の大風に雪景色となることもありましたが、春の芽吹きとともに子どもたちのますますの成長を感じる2月でした。今日は、2月の学校生活をまとめてご紹介。

大休憩の6年生はサッカーに興じていました。ん?長靴を履いたベテラン選手が参戦?用務員さんでございます。いぶし銀の技に子どもたちも大喜び。木の上にあがってしまったボールも「行ってきますよ!」と素早い身のこなしで木に登り、棒を使ってひょいと落としてくださいました。ありがとうございました!

1年生、お友達とも声を掛け合ってみんなで学年のまとめの学習を頑張っていました。休み時間にはお花に水やり。つぼみの数を数えて「春が増えてきた!」とのこと。言葉のチョイスが素敵!

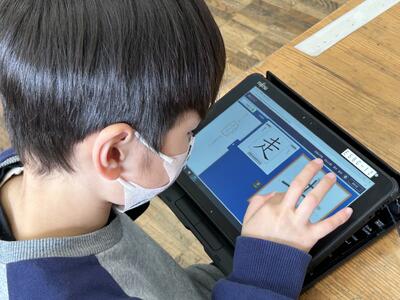

2年生、漢字のドリル学習をタブレット端末でチャレンジ。自分のペースで集中!一方で、国語科で「スーホの白い馬」を読んで感想を語り合う授業。自分の言葉と声で伝え、お友達のお話を耳で聞く活動もやっぱり大切ですね。

3年生は音楽科で「パフ」のリコーダー二重奏にチャレンジ。どうやら3年生の学習の一つとして後日2年生に披露するのだそう。自分のパートは演奏できるのに二重奏になると...。上を向いちゃって頭の中がだいぶ混乱しているようですね。頑張って!

4年生は理科で季節を感じよう!と長倉の杜をぐるぐる巡っていました。温度計を手にしながら、風はまだ冷たい!あっ、水仙だ!等々の気づきを発表し合い仲良く活動していました。また、長倉の鼓笛隊の引継ぎに向けて、ピアニカで校歌の演奏にチャレンジ!6年生にいいとこ見せるんだ!って頑張っていました。

やまなし1組の彼。3年生のリコーダー練習をライブ配信してもらい、先生とマンツーマンで演奏にチャレンジ!その前に先生の方が二重奏の混乱の罠にかかってしまったようで必死に楽譜を追いかけて担当パートを確認していました。先生も子どもたちも日々勉強でございます。

やまなし2組でも学年の学習のまとめにチャレンジしていました。「この計算はまずどことどこをやるのかな?」「その次はどうする?」と一つひとつ先生に声を掛けてもらい、複雑な計算の仕方を再確認していました。頑張り屋さんだね!

毎週1回訪問のALTニコラス先生。間もなく中学生になる6年生に対して、手加減のない本気の発音で英会話の楽しさを伝えていました。休み時間はプリンターに向き合い、英語の校内掲示を充実させるのだそう。そして下校時は、毎回子どもたちに「See you!またね!」と声を掛けてくださっています。3月もよろしくお願いします!

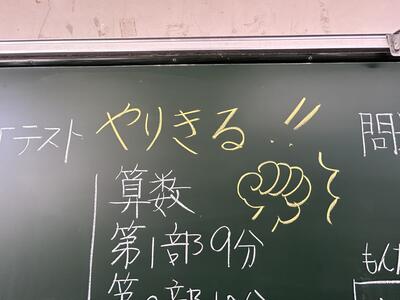

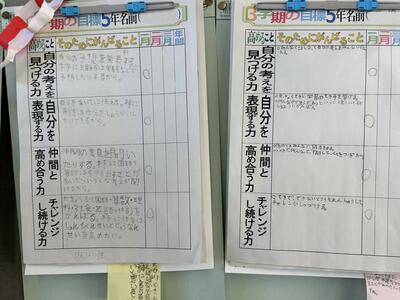

5年生の教室の黒板には、担任の先生のメッセージが!この日は全学年で学力テストを実施。一年の総まとめだ!張り切ってチャレンジしていました。本校では点数だけでなく、心の持ち様も大事にしています。5年生は毎月「4つの力」の発揮具合を確認し、みんなで頑張ろう!と声を掛け合っています。

6年生、家庭科では調理実習にチャレンジ。今回は炒め物がテーマ。美味しくできたの?に対する返答はアレでしたが、みんなで作れば何でも美味しいんですよ!とのことでございました。

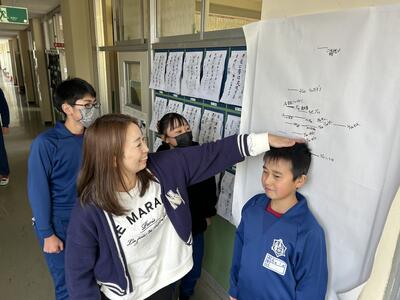

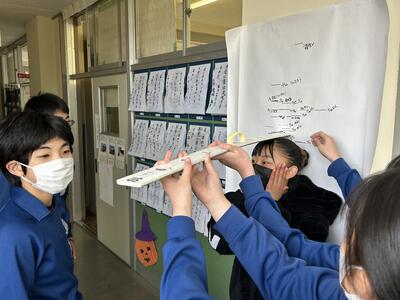

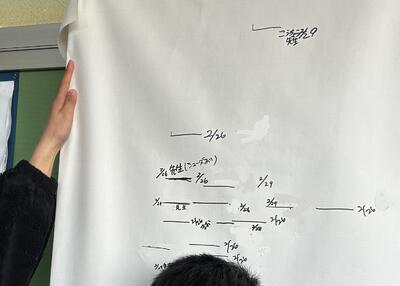

休み時間の廊下では、お互いの身長を記録し合っていました。卒業記念としてでしょうか?ひときわ高い所にも印がついていまして「その人を越さないと世の中の発展は期待できない!」と鼓舞させていただきました。体も心も大きくなーれ!

卒業証書の受け取り方の練習もスタートさせたとのこと。3人が心を一つに動きを合わせることが大事!とのこと。いよいよ卒業式が見えて参りました。放課後の6年生の教室前、窓から差し込む夕日の輝きが、6年生のネクストステージに向かう道を明るく照らしています!

今週も健康第一!立ち止まらず前進して参りましょう!

代替わり、第4回校外子ども会を開催!

2月27日(火)のことになりますが、登校班で組織している校外子ども会、今年度最後の会議を開催しました。まずはいつもの風景。各登校班の班長さん、主に6年生が1年生教室にお迎えに参上!

1年生と手をつないだり、階段では安全を第一にSPの如く周りをぐるりと囲んだりして、優しく・仲良く会場まで誘導してくださいました。

そして始まった会議は、まずは最近の登校状況の反省会。時間厳守!安全歩行!を再確認しました。本日の会議を進行するのはなんと新たな班長さん、主に5年生、中には4年生というところも。ずばり緊張!していましたね。そんな後輩たちの様子をじっと見守る6年生の背中はいつも以上に大きく、偉大に見えました。後輩たちにエールを送っているかのよう...。

続いて、4月に入学してくる1年生に向けてお手紙を作成。登校時間と場所を書き記し、歓迎のメッセージとともに封筒に入れてこれからお届けに行くのだそう。皆さんがしてもらったように、いや、それ以上に優しく親切に新たな後輩を導いていきましょうね!

もう一つは、登校班のフォーメーションを新年度バージョンに移行する活動。ここでは6年生が大活躍でございました。身長順?学年順?1年生はどこ?車とすれ違う左側は上学年ね!と6年生がリードして知恵アイディアを出し合い決めていきました。流石の安定感!

会の終わりには、今までお世話になった6年生にしっかりと感謝の気持ちを伝えました。「今までありがとうございました。中学生になっても頑張ってください。」そして大きな拍手!改めて、6年生が活躍してくれたから事故なく登校することができました。本当にお世話になりました!

翌朝28日(水)、登校班の先頭はさっそく新班長が!班長の証=赤帽子にちょっぴり慣れない様子でしたが、それはそうですよね。先輩から引き継いだ責任の大きさ、重圧をひしひしと感じているのですから...。頑張れ新米班長!

6年生はというと白帽子に変わっていて、それはそれで新鮮でした。今朝は冷たい雨の中での登校でしたが、最後尾から新米班長や後輩たちを優しく見守っていて、6年生として最後まで責任を全うしようとする姿を見ることができました。格好いいぞ!

校内では、さまざまな活動の引継ぎを通して「ありがとう!」と「頼んだよ!」が交錯していて、見守る私たちも複雑な心境ですが、一日一日をより丁寧に大事に過ごして参ります。

本日からいよいよ3月。図書館の掲示板もボランティアの皆さんによって3月バーションに更新。お内裏様とお雛様はやまなし1組さん制作。今月もどうぞよろしくお願いいたします!

校内授業研究会、4年1組編

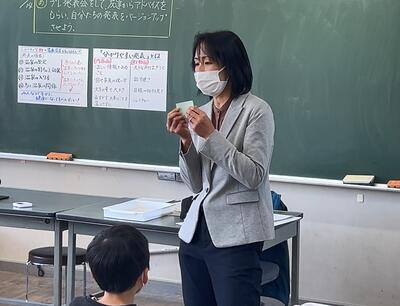

昨日に引き続き、本日は2月14日(水)に実施した4年1組の授業研究会をご紹介。当日は福島大学の宗形潤子先生をお招きし、学校を挙げての校内授業研究会という位置づけで実施しました。

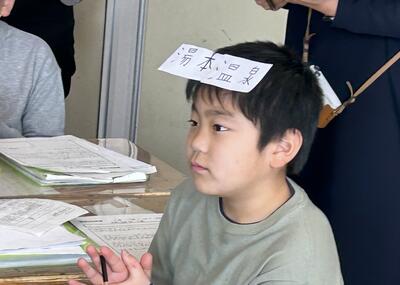

早速1組教室に入ると目に飛び込んできたのが彼ら。名付けて湯本温泉ブラザーズ!「湯本町のよさを伝えよう」をテーマに1・2組は「湯本温泉」に着目して合同で体験活動を実施してきましたが、学級あるいは一人ひとりの学びのカラーはこんなにも多彩なのかということをつくづく実感した次第でございます。

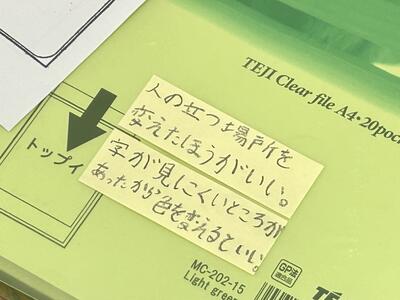

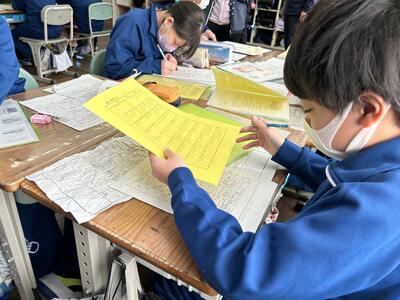

授業のめあては2組と同じく「プレ発表会をして、友達からアドバイスをもらい、自分たちの発表をバージョンアップさせよう」。先生曰く「アドバイスの内容の充実と話し合う時間の確保を目指しました」とのこと。よって、4グループの発表を2時間かけて実施することとし、前時に2グループが発表のみを行い、本時は後半2グループの発表→アドバイスカードの作成→プレゼン改善のという流れで展開していきました。2組の先行実践に学び、子どもたちのためを思い、授業を再構築した1組担任の先生の姿勢、素晴らしいですね。

そして、授業中の子どもたちの姿。4年生の発表・表現力は、ここにきてさらに豊かになってきましたね。スライドを上手に活用したり、飽きさせないようにクイズを取り入れたり、ノー原稿でズバリ言葉・目力で思いを伝えていました。これまでの学習経験の成果だと強く感じました。

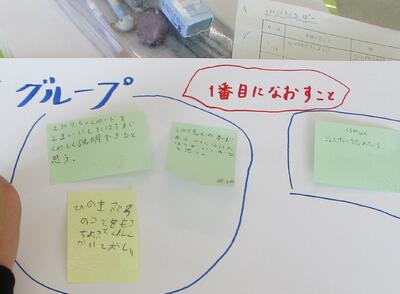

アドバイスカードを作成するにあたっては、まず「分かりやすい発表とは?」というテーマのもと、学級全体で対話を行いました。先生がコーディネーターとなって子どもたちの意見を紡ぎ、子どもたちもハンドサインで意思を示し、たった数分でしたが子どもたちは深い学びをしていました。

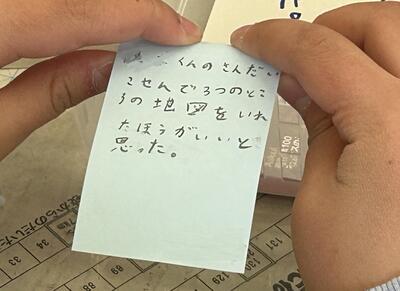

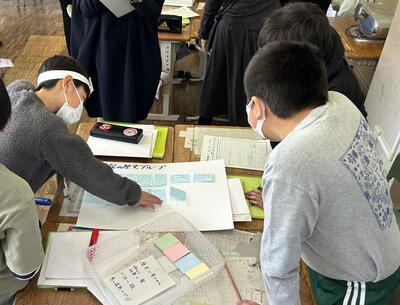

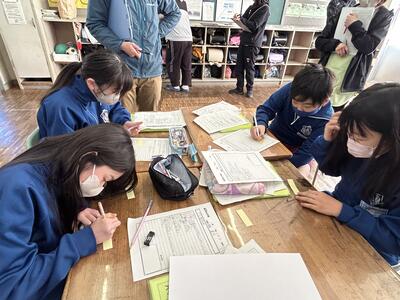

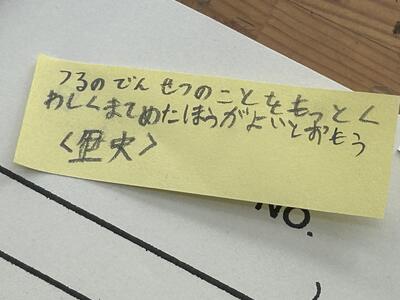

「それではアドバイスカードを作成して、プレゼンを改善させていきましょう!」ということで、まずは各グループに対するアドバイスを付箋紙に記入、そして各グループにお届けへ。先ほどの湯本温泉ブラザーズ、手一杯の付箋紙を作成し、早くお届けしたいぞ!と言わんばかりに、それはそれは前のめりで活動しておりました!すごいぞ!

アドバイスカードはどれも具体的かつ建設的な内容でしたね。先ほどの対話が効果的だったことを感じました。子どもたちも「ありがたい!」を連発しながら早速プレゼンの改良を行っていきました。最も早く改善を始めたのは、言うまでもなく、あの湯本温泉ブラザーズのグループでございました!

授業のまとめでは、自分の活動を振り返り、勉強になったこと、自信につながったこと等を清々しく話していました。本時の学びを通して22日(木)の授業参観で発表本番を迎えたわけですが、「緊張したけど頑張りました!」「一番よくできました!」という声とともに、「何かもっといい発表できる感じもしてます」の声も。これまでの自分に自信をもち、でも今の自分に満足はしないぞ!という素敵な心意気を聞くことが出来ました。素晴らしい授業に拍手でございます!

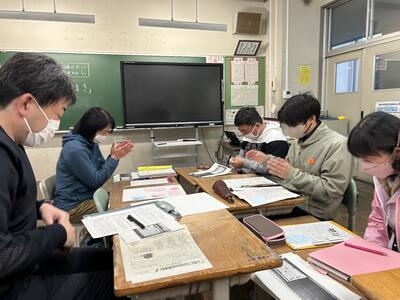

授業後の私たちの協議会では、4年1・2組の授業実践を振り返り、このように子どもたちが生き生きと学んでいくためには、お互いの意見を尊重し合う学級風土づくり、内容・スキルともに各教科等の学びを強力に連携させていくマネジメント力が重要であることを再確認しました。

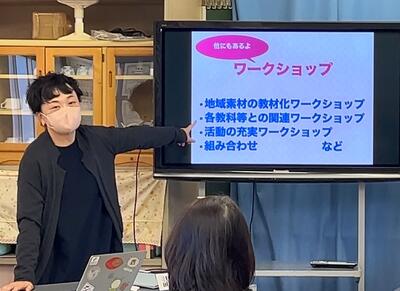

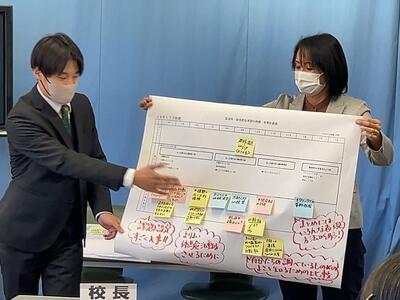

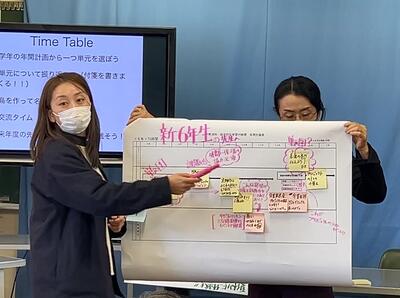

さらに私たちは宗形潤子先生とともに、次年度の市小教研授業公開に向けて、生活科・総合的な学習の時間のカリキュラムづくりに向けたワークショップも行いました。じつに熱い議論!

現職主任の先生を中心に子どもたちのためにと日々研修に励んでいる先生方こそ本校の強みでございます。身内ではありますけど感謝いたします。加えて私たちの一年間の研修ストーリーを研究集録としてまとめました。ここで立ち止まるとことなく、引き続き私たちも着実にバージョンを図って参ります!

授業研究会、4年2組編

昨日に引き続いて授業研究会のお話。遡りますが2月7日(水)に4年2組で授業研究を行いました。先日の授業参観で保護者の皆様に子どもたちの発表をご覧いただきましたが、この授業を踏まえての発表でございました。

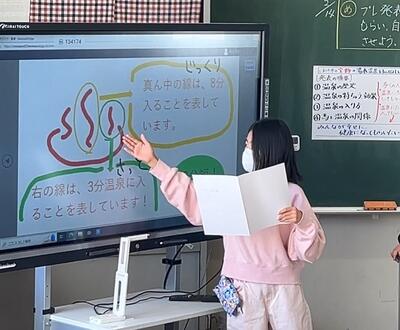

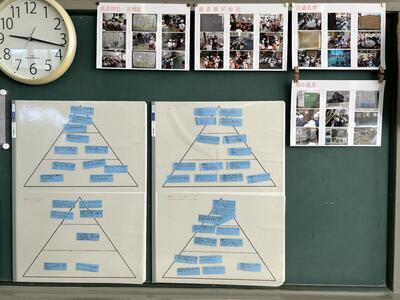

「湯本町のよさを伝えよう」をテーマに探究し、学習の成果披露に向けたプレゼンの準備を進め、本時は「プレ発表会をして、友達からアドバイスをもらい、自分たちの発表をバージョンアップさせよう」とのめあてで授業は始まりました。

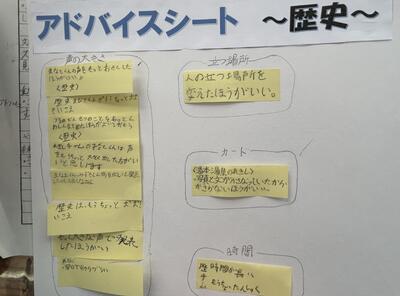

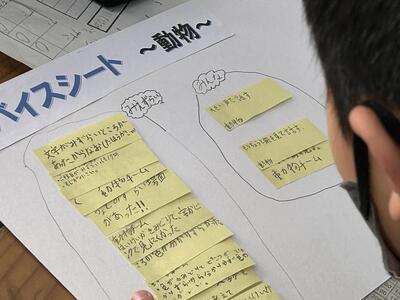

「それでは発表しましょう!」ということで4つのグループが発表。テーマは「温泉の入り方」「湯本温泉の秘密」「動物と温泉」「温泉の歴史」です。どのグループも視聴してくれる相手を意識して、身振り手振りを織り交ぜてプレゼンにチャレンジしていましたね。

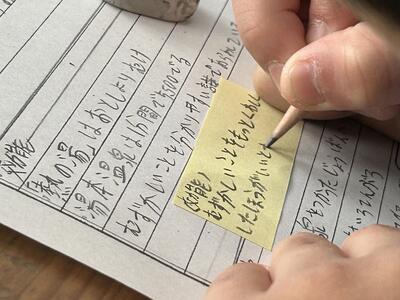

各グループのプレゼンを終えて、先生から「では次に、バージョンアップに向けてアドバイスカードを作成していくよ。付箋紙にアドバイスを書いて、各グループのボードに貼ってください!」との指示が。お友達のために!と付箋紙にアドバイスを書き込む美しい姿を見ることができました。

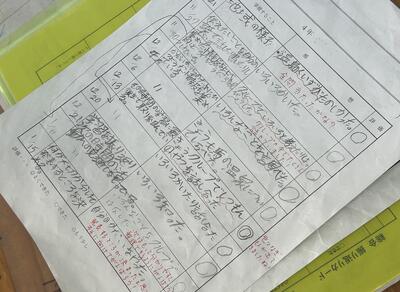

そして出来上がった各グループのアドバイスカード。「どれどれ、どんなことを書いてくれたのかな?」とお友達からのアドバイスを真剣に読み込む姿も素晴らしいですね。続けて先生から「付箋紙を分類してみましょう!同じアドバイスは重ねたり、似たものを集めたりして、題名を付けてみるよ。すると、よさとか課題とかが見えてくるからね」ということで流れるように授業は進行していきました。

声の抑揚、目線といった態度面とともに、発表シートの見やすさ、説明文といった内容面について、多彩なアドバイスが並んでいました。それでこちらのグループ。「私たちのグループには付箋がたった1つでした!えへへ」ということでしたが、それに満足することなく、参観に来ていた先生方も巻き込んでよりよいプレゼンにしようと頑張る姿が、これまた素敵なシーンでした。

授業のまとめは振り返りシートへの記入。もの凄い文字量ですが、それだけ夢中になって学習してきた証ですね。各グループがテーマを設定する際に、シンキングツールを活用していたことで、子どもたちの学習意欲を大きくかき立てたと感じました。

授業後のカンファレンスでは、本時の学びのゴールの具体的な姿を、子どもたちも先生も全員で共有することの大切さが話題となりました。また、今日の2組の授業を踏まえて14日(水)に1組でも授業研究を行うということで、1組の子どもたちにとって最適な授業づくりについても熱い議論も交わしました。

子どもたちはもっとできるようになるはず!もっと4つの力に働きかけていきたい!等々、先生方の飽くなき探究心が子どもたちの学びを支えていることをつくづく実感した次第でございます。さて、この実践を踏まえての4年1組の授業は...。

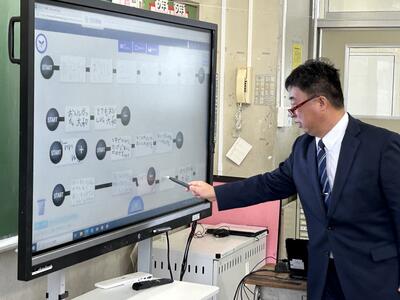

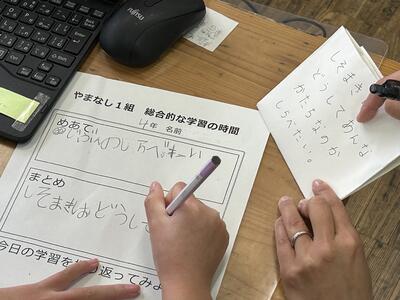

やまなし1組、「しそ巻き」の探究へ!

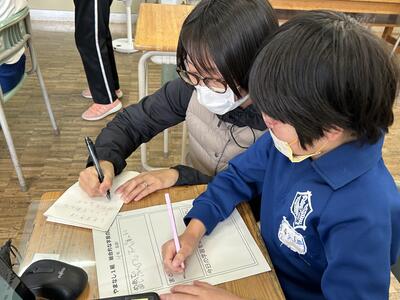

2月20(火)、3~6年生の子どもたちが学んでいるやまなし1組で総合的な学習の時間(以下、「総学」)の授業研究を行いました。いつもは各学年と交流する中で総学に取り組んでいますが、今日はまず、それぞれの学年で体験して学んできたエピソードを紹介し合うところからスタート。

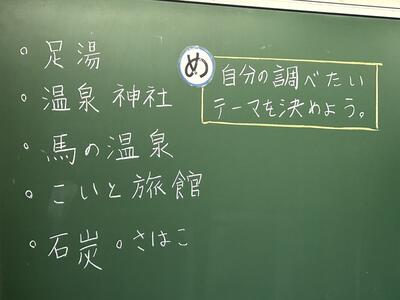

「温泉」や「炭鉱」をキーワードに、どこに行ってどんなことを学習してきたか発表し合いました。楽しそうに語る姿が印象的でしたね。

そして、担任の先生は多くを語らず、本時のめあてを「自分の調べたテーマを決めよう」と設定していきました。この段階では子どもたちの反応は「えっ!なにすんの?」という感じ。

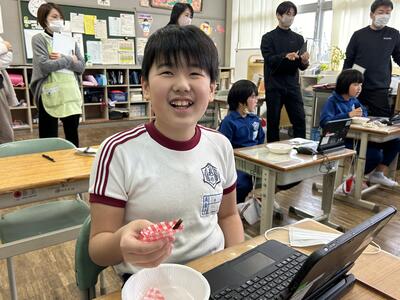

「それじゃ、まず皆さんにはこれを味わっていただきましょう!」ということで、小さなおにぎりが登場!「ん?中に何か入ってるぞ!」と言いながらいざ実食。「ん?なんだこれ?この味、この歯ごたえ...なんか美味しいぞ!」とこの表情でございます。

「中に入っている具材はな~んだ?」「沢庵!」「違いま~す」「海苔巻き!」「海苔ではない!」「あれれ?」「じつは、皆さんも昨年試食したことがある『しそ巻き』が入っているんだよ。どう?」「あ~、思い出した!」「それでは改めてしそ巻きだけを食べてみる?」ということで、しそ巻きのみ再度ご試食...。

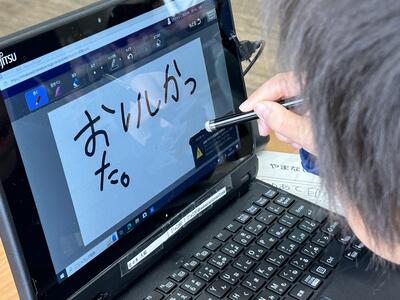

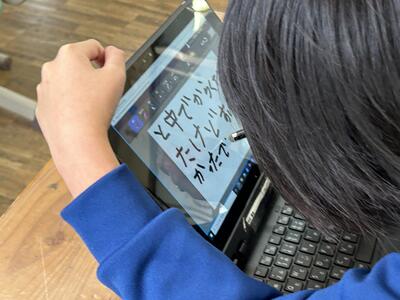

すると「あっ、思い出した!」、そして「しそ巻きだけだとなんかなぁ...」と、微妙な表情を見せてあれこれ感想が出てきて、そこで先生から「では、今の思いをタブレットに書いてお知らせください」とのご指示が。

タブレットの扱いに慣れている子どもたち、それはそれはものすごい勢いで率直な感想を書き込み、先生へ送信していきました。

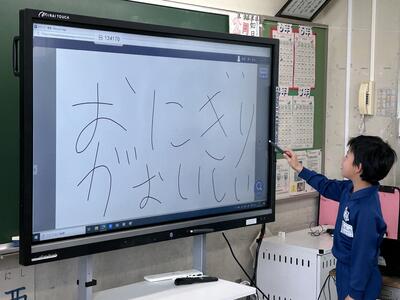

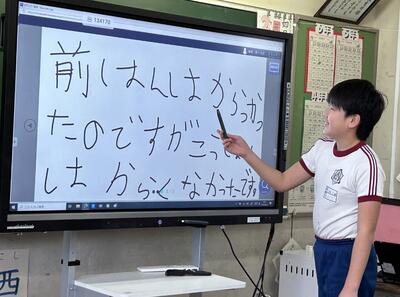

「それでは発表、ご説明を!」ということで指名されたこちらの児童。率直に「おにぎりがおいしい」とのこと。それだけにとどまらず2回目の「おいしい」が。よっぽど美味しかったのか重ねて「おいしーい」となって、味変を感じたようで「からい」が登場し、ラストは「あまい」で締めくくっていました。お口の中でのドラマチックな出来事を見事に表現していて、一同ほっこりでございました。

満を持して登場した先輩は、同じくお口の中での出来事を1枚のシートに端的に表現。先ほど発表した彼も「そういうことなんだっけ!」と満足気。でも辛さについては「そこが違うんだよな」という気づきを率直に発表してくれました。比較→気づきの思考、お見事ですね。

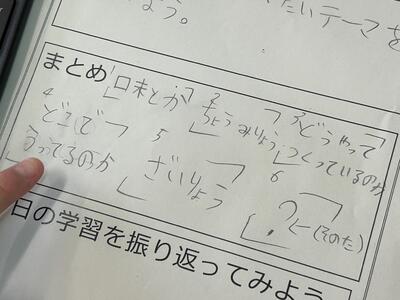

全員が発表し終えたところで先生が「では皆さんの感想をまとめてみましょうか」ということで、子どもたちとの対話で感想をカテゴリー化していきました。味のこと、食感のこと、材料のことにまとめることができたようですね。

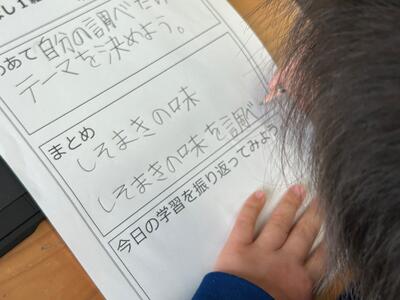

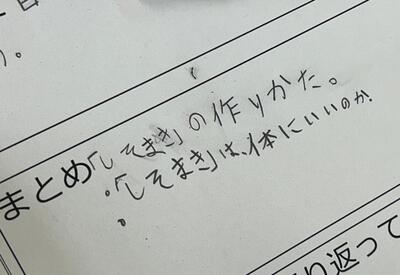

そして今日の学習を踏まえて改めて本時のめあてに戻って、「皆さんはどんなことを調べてみたくなりましたか?」との発問。子どもたちは頭の中を整理して、それぞれ思い浮かんだことをワークシートに記入していきました。

子どもたちの提案を受けて、これからやまなし1組の「しそ巻き探究」が始まっていくようです。どんな展開を見せていくのか、わくわくしてきます。

こちらは支援員さんの活躍の様子。「伝えたいことを書きたい!」という願いを持つ児童に対して、できることは尊重し、困りごとを丁寧に聞き取って、最小限のサポートを提案して温かく見守り、出来た!出来るようになった!を実感させてくださいました。 支援員さんのおかげで子どもたちは安心して学習することができています。感謝!

放課後の授業カンファレンスでは「しそ巻きの魅力」がテーマとなりました。じつは、かつてこの地域にあった炭鉱の地下の坑道は高温多湿で過酷な環境だったとのこと。汗をかいたら塩分補給を!ということで、このしそ巻きが注目されていたようなのです。担任の先生は、「各学年で学習してきた石炭や温泉とこのしそ巻きを結びつけて、この地域のことや食事の大切さをさらに深く学習させたいと考えたんですよ。でも、子どもたちは食感やいろいろな味が楽しめる秘訣を探ろうという意見が多くて、炭鉱とのかかわりまでたどり着けるか微妙な状況ですね...」とのお話、面白いですね。これから子どもたちと対話してどんな学びが創出されていくか楽しみでございます。

〒972-8322

いわき市常磐上湯長谷町上ノ台99の2

TEL 0246-42-2910

FAX 0246-42-2911

E-mail

nagakura-e@fcs.ed.jp