カテゴリ:今日の出来事

学校図書館運営会議を開催!

7月6日(水)、学校図書館ボランティア、司書教諭、学校司書が一堂に会し、今年度第1回目の運営会議を開催しました。ボランティアの皆さんによる読み聞かせ「お話ながくら」や掲示板の更新スケジュール、4教室で構成される本校図書館の環境整備について話し合いました。

今年度は11名のボランティアの皆さんが活動してくださっています。全員、長倉小学校にゆかりのある方々で、私たち以上に長く長倉小の子どもたちとかかわってくださっています。だからこそ長倉小の子どもたちが心豊かに成長してほしいという熱い思いをお持ちになっていること、本校の強み!私たちもしっかり受け止めて参ります。

会議後も図書館で、今後の活動についてさらに詳細な話合いや準備活動を行っていました。改めまして、今年一年どうぞよろしくお願いいたします。

なお、「図書館ボランティア」に参加していただける方を随時募集しています。お気軽に学校までご連絡ください!

大事に育てていた野菜が...。

週の初め、いつものように登校してきました子どもたち。ふと畑の方に目を向けてみると、呆然と立ち尽くす一人の少年の姿が...。「どうしたの?」「あっ、赤いトマトが、たっ食べられてます!」「おや、これはひどいな!」ということで、足下には何者かがトマトを食べた痕跡が。「でも、まだまだトマトは実っていくから、水やりは続けようね」「はい!」

程なく別の所から少女の嘆きの声が。「これ見てくださいよ!きゅうり、食べられてます!」「え!まじ?あなたが食べたんじゃないの?」「ひっど~い。私は皮だけ残すなんてことしませんよ!」「そうだよね~。誰が食べたんだろう?」「去年も被害に遭ったって先生が言ってました。なんか動物ですか?」「ん~」

それにしても、美味しい実の部分だけを食べて、皮を残すとは...。慣れた何者かによる犯行です。

よもやと思い、カボチャ畑に行ってみると、ここでも被害が...。さらにナスまでも。

残された証拠から判断するに、鋭い歯で削ったような痕跡が。又はくちばしで突いた跡なのでしょうか。

3年生、さっそく見えない敵に対して文句を言いながら、あれこれ知恵を出し合って教室に入っていきました。「ったく!あのカラスじゃないか?こっち見てるし!」「カラスは賢いからなぁ」「ああやって鳴いて、餌のあるところ教えてんじゃないか」「タヌキとかハクビシンってのがいるってばあちゃんが言ってた」「空からも陸からもやってくるのか!」「去年はネットを張ったんですよ!」「鈴をつけるといいんじゃない?」「あれだよ、かかし!」「ぐるぐる目を回す風車みたいなのあるじゃん」等々、これからの子どもたちと先生方の取組に注目です。

いずれにしても美味しい!から狙われたのでしょう。本校、周囲は住宅街ですが森に囲まれているので小動物や鳥たちも暮らしています。これから畑をどうディフェンスしていくのでしょうか。

ちなみにわたしはこの枝豆だけは積極的にディフェンスしていきたいと思っています。

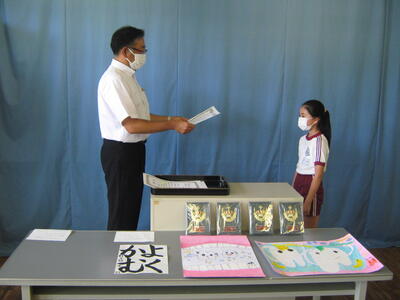

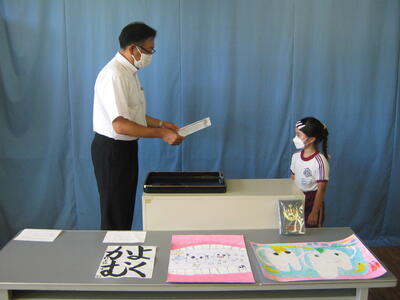

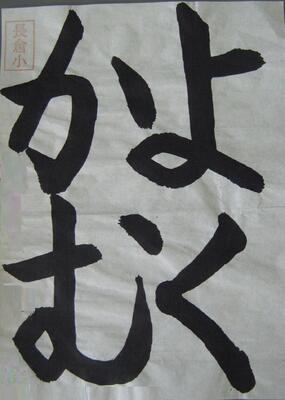

表彰式!「歯と口の健康週間」作品コンクール

6月30日(木)、令和4年「歯と口の健康週間 図画・ポスター・書写・標語コンクール」で入賞した児童の表彰式を行い、7月1日(金)のお昼の放送で各学級に動画配信しました。受賞した児童の皆さん、本当におめでとうございます!

毎年開催されているコンクールですが、作品の応募・そして表彰を通じて健康意識を高めていってほしいと思います。また、学校歯科医の菅原勝人先生は本校の卒業生!ぜひ先輩に続き医学の道を志してほしいとも思うのでありました。

いわき市歯科医師会ホームページに、各種入賞作品が紹介してありますのでぜひご覧ください。

http://www.i-dent.jp/

また、いわき市ホームページには、歯と口の健康週間の取組や、コロナ禍における注意事項が丁寧な説明が掲載してあります。こちらもぜひご覧ください。

http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1621228027952/index.html

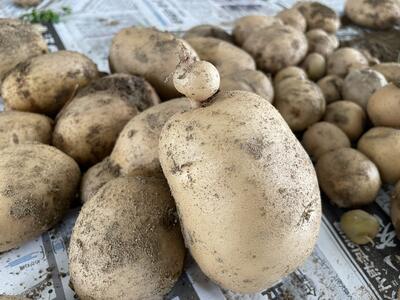

育てることが大好きな長倉小の子どもたち。

じゃがいもです。廊下いっぱい、じゃがいもです。

収穫?!しました。6年生の理科で「じゃがいもの葉と日光」について学習するのでじゃがいもを育てます!とは聞いていました。が、しかし、こんなに実るとは想像していませんでした。お見事です!

本校の子どもたちは、土いじりや生き物を育てることが大好きです。これも長倉小の校風、伝統としてしっかり根付いています。この土いじりや生き物を育てることに夢中になる背景には何があるのでしょうか?カリキュラムをさかのぼっていくと、1年生の「朝顔を育てよう!」にたどりつきます。今年も1年生は、マイ朝顔を育てるべく、種をまいて毎日水やりをしてきました。毎朝せっせと水やりをする子どもたちに「今日はどんなことに気がついたの?」と声を掛け続けてきましたが、子どもたちは「なんか出てきた!」からスタートし、「双葉が出てきた!」「つるが伸びてきた!」「アブラムシ?」「アリだ!」「葉っぱがでかい!」「僕の方が大きい!」「わたしのも!」と、マイ朝顔が宝物となって、それを自慢気に話をするようになっていきました。

これは先月28日(木)の1年生の朝顔観察の様子。先生の指示は、上から、横から、下からよく見てみて記録していきましょう!です。子どもたちは、様々な角度から眺めて絵に描いて記録し、気づいたことを文字化していました。こうして子どもたちは、植物を育てる面白さ、絵に表現する楽しさや言葉の豊かさを身につけ、徐々に鋭い観察眼を獲得していくのでしょう。

そして、1年生にこんなにも真剣に観察する姿が身についた背景には、やはり上級生を筆頭に、朝や大休憩、そして放課後と、学校の敷地内をあちこち走り回って、水やりをしたり、収穫をしたり、生き物を捕まえてきたり、教室と自然とを楽しそうに往復する姿を目にしていることが大きいように思うのです。長倉小の強みですね。

と、言っている最中、3年生がわたしのところにやってきて、「キャベツ畑まで付き添ってください!新しい葉っぱをとってくるんで!」とのこと。喜んで付いていったのですが何てことありません。葉っぱが腐ってしまって臭いので、わたしにその処理を依頼してきたということでした...。そう言えば3年生は先日モンシロチョウのふ化を成功させましたね。今日も偶然キャベツの葉っぱにくっついている「さなぎ」を発見。そのキラキラした眼差しが意味深?さっそく「育ててみなきゃわからないから!」と、その「さなぎ」も一緒に持ち帰って行っちゃいました。教室は大丈夫なのでしょうか?

それにしても3年生のキャベツったら、自然界の生き物たちに随分と貢献しているようですね!これもまた3年生にとっては大事な宝物となっているようで面白いですね。

縦割り班による清掃再開!

7月4日(月)、新しい一週間のスタート。今週のめあては「一学期の学習と生活のまとめをしよう」です。梅雨が明けて夏本番、夏休み前、もうひと頑張りしていこう!と声をかけて参ります。

さて、本校の清掃は「無言」と「縦割り班」がキーワード。今年度も子どもたちは活動に専念するために無言で行ってきています。一方で、新型コロナウイルス感染症対策により、今年度は学級単位で清掃活動をスタートさせてきましたが、6月最終週からは、1年生から6年生による清掃班を編制し、縦割り班での活動へとシフトチェンジ。長倉小スタイルの復活、再開!です。上級生から「いつ縦割りになるんですか?」と聞かれることが度々ありましたので、本当に再開できてよかったという思いをしています。

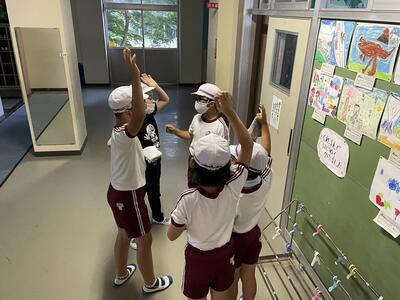

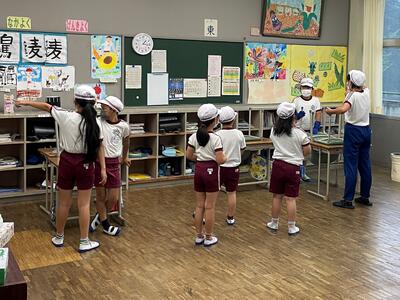

清掃前、上級生はさっそく下級生を迎えに行き、担当箇所へ移動、そして整列へ。

今までは同じ学級の仲間での整列でしたが、こうして縦割りで整列すると身長差がくっきり表れて新鮮ですね。ソーシャルディスタンスとは言え、縦割り班に慣れていないせいか班員間の距離感も少し広いような...。そのうち馴染んでいくのでしょう。

そして清掃開始。そしてそしてすぐに大混乱!

当然です。縦割り班になったのはよいのですが、活動の順序や係分担等はまったく決まっていないとう状況からのスタートですから。また、広い校舎、先生方の手数も足りません。むしろ先生方は子どもたちの混乱を見守り、必要最低限の助言に徹する姿が。わたしは先生方のこの姿勢がとても大事で、素晴らしいと思うのです。 そのお話は後程。

さて、混乱した状況から子どもたちは話合いへ。こちらの班、「誰がやる?」「ぼくがやる!」「わたしがやる!」「じゃあ、俺がやるよ!」「どうぞ!どうぞ!」といった感じでしょうか。積極的な姿勢がgood!ですね。

こちらの班の話合い、「ちょっと先輩、僕は何をすればいいですかね~」と左下に写っている後輩がアピールしている模様。先輩がんばれ!

こちらの班、小さな体で机やイスを懸命に運び並べる1年生を横目に、「さて僕は何をしようかな?」と思案中の2年生。1年生の活躍に触発されてか、仕事を見つけようとする姿勢が素晴らしいですね!

こちらの班は、上級生が「ここはこの子たちにまかせたいから、あっちを担当してくれる?」と必死に説得する様子が。「あっ、あっちですか、わっかりやした!」と切り替える後輩たちも素晴らしいですね!

こちらは、自分の活動をこなしながらも後輩たちに塵取りの使い方を教える6年生と、そんな先輩の姿をじっと見つめる左側の4年生。4年生は自然と6年生に学んでいる様子が伺えます。ズバリ縦割り効果!

あちこちで様々なドラマがありましたね。そして初日の清掃活動は終了へ。「ご苦労様でした!」とは言ったものの、何となくもやもや感が漂っていますね!

でもそれでいいですよね。どうやったらうまくいくのか、子どもたち自身が、自分の頭で考え、対話を重ね、自分たちの清掃スタイルを見出していく、そのプロセスが大事なのですから。

「初めから上手くいかなくてもいいじゃないですか。成功の秘訣ばかり与えられても子どもは成長しませんから。」とは、ある先生のコメント。おっしゃる通り!長倉小の縦割り活動は、頭を使って、心を通わせ合うことを楽しい!と思っている子どもたちと、子ども同士のかかわりを尊重して成功の秘訣は敢えて教えない!という先生たちによって成り立っていることを実感。この後、子どもたちはどんな姿に成長していくのでしょうか?ゴールが分からないからこそワクワクしてきます!

陸上大会の表彰式を行いました!

6月27日(月)に陸上大会の表彰式を行い、その様子を28日(火)の給食の時間に各学級へ動画配信しました。

参加者が1,000名を超える大会に長倉小からは25名が参加。その中で4名が入賞できたことを本当に嬉しく思います。拍手!これまでもお伝えしてきましたが、一致団結してひたむきにチャレンジしてきた6年生を改めてを全校生で讃えました。

さてさてこの様子を視聴した5年生、何を感じ、何を思ったでしょうか?

6年生からのメッセージ、「結果もそうですが...」「...は嘘をつきません」「特に5年生の皆さんは、だんだん6年生が近づいてきます。...を忘れず、全力を尽くしてください」は、日々の過ごし方の貴重なアドバイスでした。6年生の思いを受け継ぎ、これからチャレンジしていく5年生を全力で応援して参ります!

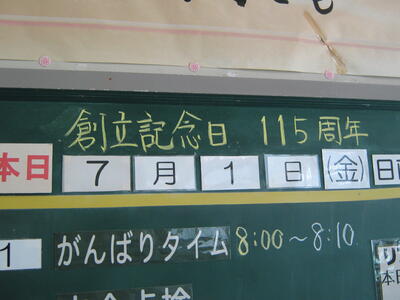

創立115周年!おめでとうございます。

本日7月1日は、長倉小学校の創立記念日。本校は明治40(1907)年7月1日に開校しましたので115周年を迎えました。今日は朝の放送で、放送委員会からこのことが伝えられ、全校児童で拍手をしてお祝いをしました。

真夏日が続いていますが、子どもたちはいつものように元気に登校して活動しています。

夕方気づいたのですが、ひまわりの花が咲きました!子どもたちを温かく見守っているようです。1日1日を積み重ねてきての115年。その重みを改めて胸に刻んで、先輩方、卒業生の思いや願いを受け継ぎ、よりよい学校づくりに取り組んで参ります。

また来週、一緒に頑張りましょう!

学校図書館、7月に向けて!

学校図書館も7月の準備へ。

図書館ボランティアの皆さんが、廊下の掲示を7月バージョンに更新してくださいました。7月のテーマは「七夕」。天の川をはさんで、織姫と彦星が年に1度の再会を喜んでいる様子。短冊に願いごとを!

織姫と彦星はまるで本校の子どもたち。色彩豊かに天の川や笹飾りを切り絵で表現してくださいました。清掃の時間、子どもたちも思わず手を止めて、その丁寧な仕事内容に見入っていました。

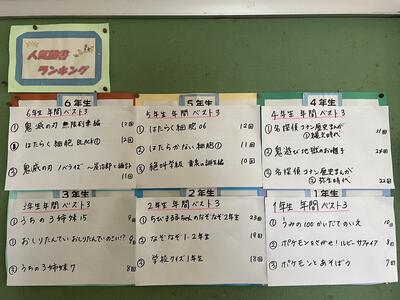

図書館ボランティアの皆さんによる読み聞かせの会、次回は7月12日(火)に2年生を対象に実施していただく予定です。絵本の部屋の掲示は、なにやらキャラクターがいっぱい。何かを予告しているような。

学校司書の大平先生も、図書のポップや貸出状況ランキングなど、掲示板を活用して図書情報を提供しています。今月の図書だより「たまてばこ」では、福島県すいせん図書を紹介し、子どもたちに夏休み中の読書活動を呼び掛けています。子どもたちの夏休みに合わせて、大人のみなさんもぜひ読書に親しんでみませんか?

そう言えば、短冊に願いごとを!の「願いごと」は、歴史をたどれば「機織りや裁縫の上達」を願っていたとのこと。それは努力を惜しみませんという誓いだったのかもしれませんね。なるほど、だから「お金持ちになりますように!」という願いは未だ実現していないのかと、妙に納得した次第です。

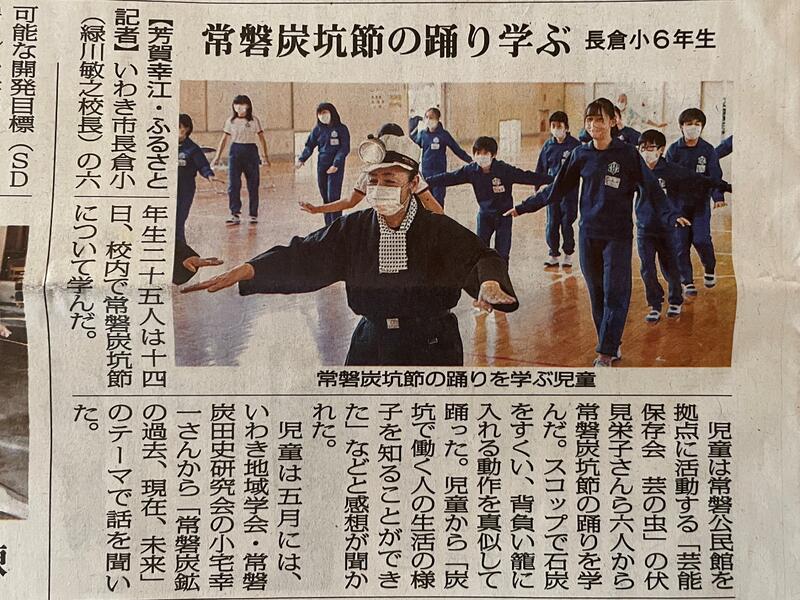

継承、常磐炭坑節!

♪ハァー朝も早よからヨ

カンテラ下げてナイ

坑内通いは

主のためナイ

♪おらが炭鉱にヨ

一度はござれ

義理と人情の

花が咲く

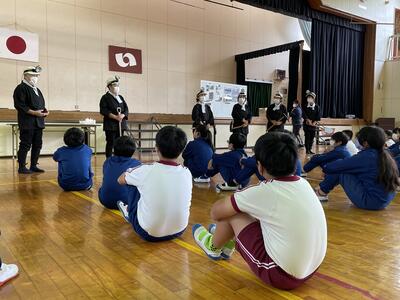

常磐炭鉱を探究している6年生。常磐公民館パートナーシップ事業の一環で芸の虫の皆様をお招きし、「常磐炭鉱節」を習いました。その様子を新聞にてご紹介いただきました。

ここでは実際の授業の様子を紹介。

芸の虫の皆さんから炭鉱が栄えていた頃のお話、そして踊りの一つひとつには意味があることを説明していただき、さっそく踊りの練習へと進んでいきました。

すると子どもたち。歌と芸の虫の皆さんの踊りに乗せられて、体の中心からうずうず感が湧き起り出した様子。徐々に体が反応し、動き始めます!

「踊りをまだ見てなさい!」という声などどこへやら。もはや体を留めておくことはできません!あちこちで踊りはじめました。さすが石炭が地下に眠っている長倉で暮らす子どもたち!もはや手が付けられない状況となり、体育館はお祭り会場へ!

それでは!ということで体育館を大きく使って、思う存分「常磐炭鉱節」を踊りました。全体では物足りないと、芸の虫さんにより詳しくご指導をいただこうと2グループに分かれて踊りました。

「お膝にちょん!」「ツルハシ、ツルハシ!」「山、かご、山、かご」「掘って掘ってまた掘って!」、妙な掛け声がいっそう踊りに磨きをかけていきます。

この様子を見て芸の虫さん、「うんまいわ!」「めんこいわ!」「そんれはいいわね!」「こんなに早く覚えてくれっとは思わねがったわ」「若いっていうのはいいよない」と、高評価をいただきました。

子どもたちのもつ長倉ソウルを引き出し、常磐炭鉱節の世界へとお導きいただいた芸の虫さん、本当にありがとうございました。「わだしらもう年だがらよ!」と。いやいや、この立ち姿。凛としていて格好いいですよ!

子どもたちの感想。「一つ一つの踊りには意味があることが分かりました」「真っ暗の炭鉱でカンテラは大事なんだと分かりました」「炭鉱で暮らす人の生活が表現されていることが分かって勉強になりました」「長屋のくらしの楽しみを体験できて嬉しかったです」「当時も踊って楽しかったんだろうなと思いました」「本当に炭鉱があった頃は栄えていたんだろうなと思いました」などなど。飾らず、真っすぐな感想がじつに的を得ていて驚きました!ホンモノの人との学びは本当に大事ですね。

せっかくレクチャーいただいた「常磐炭鉱節」。このままで終わってしまってよいのだろうか?「ハ!ヤロヤッタナイ」と言われるように、どこかで披露する場、あるいは芸の虫さんとのコラボレーション、実現できないかな~と。

この場をお借りして感謝申し上げます!

6月27日(月)は、激しい暴風雨と雷が本校を襲いました。幸い、子どもたちの下校や校舎に影響はなかったのですが、校庭への出入口の土砂が雨水の勢いで相当削られ、道路側に散乱する状況となりました。

車両が通行した際に、飛び石等の危険が生じてしまうと私たちも気づいていたのですが、その後に続いた高温により作業を見合わせていました。

今朝、現場を再確認してみると、なんと土砂が何箇所かにまとめられてありました。おそらく地域の方が、ほうきで掃き集めてくださったのでしょう。

わたしは、一気に片付けなけらばという思いにこだわりすぎていました。こうして応急処置として何箇所かに集めておくだけでも事故のリスクは下がるということにまで思いが至っていませんでした。気づいたら、何ができるか、さらに「すぐにできることは何か?」という思考を持つ重要性を学ばせていただきました。

改めまして、地域の方と思うのですが、暑い中作業していただきありがとうございました。この場をお借りして御礼申し上げます。今回の出来事を教訓とするべく、ホームページに掲載させていただきます。

〒972-8322

いわき市常磐上湯長谷町上ノ台99の2

TEL 0246-42-2910

FAX 0246-42-2911

E-mail

nagakura-e@fcs.ed.jp