カテゴリ:今日の出来事

授業の様子 9月6日(火)編

はじめは巨大なプールにおっかなびっくりだった1年生、今ではすっかり水に慣れて、頭まで潜ることができるようになりました。潜っている時間をカウントして、目標をクリアした時の「やったぞ!」っていうこの表情。見ている私も思わずガッツポーズをしてしまいました。みんなで水遊びもできるようになり、子どもたちの成長の早さに驚いております。

こちら3年生社会科の授業は「原料はどこから?、製品はどこへ?」がテーマ。まさにサプライチェーン!映像を通して理解を深めていました。まずは身近な商品の流通経路をたどっていくことによって、子どもたちは徐々に社会認識を広げていくのでしょう。

4年生は算数で「2桁わり算の筆算になれよう!」ということで黙々と演習問題に励んでいました。子どもたちは、ひと通り解いたところでチェックしてもらい、できなかったらできるようになるまで!或いはできたからさらに難問へ!とチャレンジしていました。プールに入った後の授業でしたが、今度は頭を鍛えようと学級全体が活気にあふれていましたね。素敵です!

5年生理科の授業は「花から実へ」がテーマ。ヘチマとアサガオの花のつくりの違いに注意しながら、受粉について説明できるかがポイント。稲作にチャレンジしている5年生ですから、このテーマはクリアして欲しいですよね!きちんとノートをとり、姿勢よく授業に臨んでいる様子も、さすが5年生!といったところです。

そして今日もALTデニス先生が大活躍。3年生以上の全クラスでサポートしてくださいました。お昼の職員室、「カボチャの天ぷら」が話題になったとき、わたし勇気を出してデニス先生に「パンプキン・フライ is very デリシャス!」とお伝えしたところ、デニス先生「ノーノーノー!パンプキン TE N PU RA de だいじょうぶでぇす!」とのこと。赤面...。確かに、ポテトフライは天ぷらじゃないですし、天ぷらはもはや世界で通用する単語なんだ!と、とても勉強になりました。デニス先生、今日もありがとうございました!

「今日は何が分かったかな?」「明日はどんなことができるようになるかな?」わたし自身にも当てはまることを実感しながら、引き続き何事も前向きにチャレンジする子どもたちを全力で応援して参ります!

図書館ボランティアの皆さん、9月の活動!

9月6日(火)の図書館、ボランティアの皆さんが活動していました。まずは13日(火)の3年生への読み聞かせに向けた打合せ。進行の確認、図書の選定、読み方・演出の仕方について入念なリハーサルを行っていました。この打合せのために、ボランティアの皆さん一人ひとりが、子どもたちを喜ばせたい!本に親しんでもらいたい!という願いのもと、丁寧に準備をしてきてくださっております。ありがとうございます。

また、図書館掲示板の更新も行ってくださいました。ずばり「中秋の名月」編へ。そして傍らには恐竜の模型が...。この恐竜の模型が意味することとは?きっと読み聞かせと関係があるのでしょう。本を借りにきた子どもたち。早速その恐竜に気づいて釘付けのご様子。「これブラキオサウルス!」「マメンチサウルスじゃない?」と高度な会話も。子どもたちの好奇心をかき立てる仕掛けづくりに脱帽でございます!

長倉田んぼ、鳥よけネットを張りました!

長倉田んぼの稲にも穂が出始めました!

9月1日(木)、田んぼを管理している5年生は、鳥よけネットを設置しました。今回の講師は、常磐公民館の今野先生が担当。

棒を立てて、いざネット張り!というところでトラブル発生。なんと棒に丸めてしまっておいた鳥よけネットが絡んでしまい、授業時間45分の内、じつに43分をネットをほぐす作業に費やしてしまったのです。子どもたちは稲穂が実ってきたことをじっくり観察するよりも、ネットをほぐすことで頭一杯の様子。合わせて、準備の大切さ、整理整頓の必要性を痛感したのではないでしょうか。

そんな中、とあることに気づいた子どもたち。「あれ?今野先生の長靴が埋まっていたところの稲はなんか巨大だな?」とのこと。確かに、ある一角だけ、太く丈の高い稲がありました。今野先生の生命力?のおかげでしょうか。

さてさて、授業時間を気にしながらネットをほぐす作業に没頭していた担任の先生。なかなかほどけないネットに次第にイライラ感が...。おかげで2カ所くらいネットに穴を空けてしまったご様子。このことは,スズメやカラスたちには内緒にしておいてくださいね!とのこと。

そんな5年生の様子が気になったのか、虫探し?をしていた2年生が「おー、すげー!」と言って近づいてきました。2年生の目線から見ると、稲も大きく見えるのでしょうね。

このまま穂が実っていくとよいのですが、稲にとって敵は鳥だけではありませんからね。これからどんな展開を見せていくのか、楽しみでもあり不安でもあります。

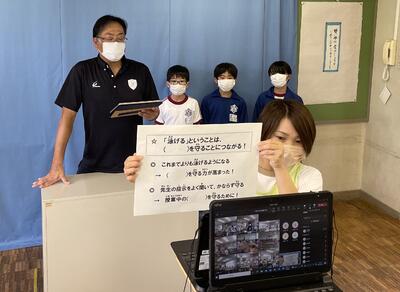

オンライン全校集会を開催!

9月5日(月)、新しい一週間が始まりました。今週の大きなめあては「集中して話を聞こう」です。私自身も人の話に丁寧に耳を傾けることを再確認していこうと思います。

さて、今日は、全校集会をオンラインで開催し、2年生、5年生の代表児童に2学期の抱負を発表してもらいました。2年生は、がんばることを3つ。①難しくなってきた漢字を頑張ること、②友だちにやさしくすること、③ボールをとおくになげられるようになること。また「長小パーク」が楽しみです!と力強く発表しました。5年生は、目標を2つ。①算数の計算力をのばすこと、②あいさつをしっかり行うこと。それぞれの目標について実践内容も具体的に述べていて流石5年生!見ていた2年生もあこがれの眼差し。

また、今日は教頭先生から講話をいただきました。毎日欠かさず校舎を巡視している教頭先生ならではのお話。それは「トイレのスリッパ」について。「スリッパや靴を丁寧にそろえることができる人は、心も美しい人!」ということで、長倉小のトイレのスリッパの様子について、先週と今日の様子を写真で示してくださいました。どの箇所も、先週も今日も、スリッパは指定された枠の中にしっかりとそろえられてあり、「見ていて清々しいです!」と賞賛の言葉をいただきました。長倉小学校のよさをまた一つ発見することができて、嬉しい気持ちになりました。ぜひ、継続していきましょう!

なお、本日の集会の運営は6年生が担当しました。開会・閉会の言葉を単に述べるのではなく、「手や指の消毒をこまめに行って感染症予防をしっかり行っていきましょう!」等、アドリブで呼び掛けの言葉を加えながら役目をしっかりと果たしていました。ご苦労様でした!

保護者の皆様へお知らせです。今週末10日(土)はPTA奉仕作業を予定しています。今回は2・3・5年生の保護者の皆様にご協力をお願いしております。7:00からのおよそ1時間、除草等の活動にご協力をお願いいたします。

ご紹介、校内研修の一コマ!

9月2日(金)、あいにくの雨模様でしたが、子どもたちは一週間をやりきりました!と言わんばかりに、元気に下校していきました。また来週、元気に登校してください!

保護者の皆様には、下校時の安全確保と混雑解消のため、お車での送迎をご遠慮いただいております。本日は雨の中の下校となりましたが、おかげさまでゆとりをもって子どもたちを見送ることができました。ご理解とご協力に感謝いたします。子どもたちは、雨の日の歩き方を経験すること以外にも、雨の降り方や風の強弱、草木のにおい、景色の色どり等々、五感をフルに使いながら歩いていくのでしょうね。

さて、子どもたちの下校後、今日は校内研修を実施しました。今回は、夏季休業中に職員が研修してきたことを共有することが目的。その一つとして、タブレット端末を用いた授業について研修しました。研修を受講してきた職員が先生役となり、私たちは子どもになりきってミニ授業へ。個人の学びをタブレットに打ち込ませてデータ化し、教員がそのデータを共有化する操作を行い、学びを再構築させていくというもの。

最初は個別に行っていた研修。「ここをクリックしてみてください」「え?どこ?」「ここです!」「あー、ここね!」「すごっ!こんなにパッとできちゃうんだ!」と言っているうちにグループ化が進行。教え合い、学び合いへ。

事後の職員室での会話。「このツールは便利だわね」「紙とかペンとか準備する必要はないし、配るとか集めるとかの時間ロスもなくなるね」「はじめからスムーズに、成功をねらわなくてもよいのでは?きっと子どもたちの方が覚えるのが速いから、困ったら子どもたちの助けを借りるのもありでは?」「何度かやっていくうちに習慣化されて、時間的なロスも解消されていくのでは?」等々の感想が。短時間でしたが、明日からでも実践できるという手応えをつかむことができました。その他にも、「個別最適な学び」を目指した支援の仕方、子どもたちの行動の受け止め方についても勉強しました。

子どもたちにチャレンジを!と言っているこの頃ですが、本校職員のチャレンジ精神もお見事!子どもたちのために!と汗をかく職員の姿を自慢したくて、紹介させていただきました!

第2回避難訓練を開催!「不審者侵入」編

9月1日(木)、今年度2回目の避難訓練を実施しました。

今回は、学校に不審人物が入ってきたことを想定。子どもたちの目標は、放送や先生の指示をよく聞いて、避難時の合い言葉「おかしも(おさない・かけない・しゃべらない・もどらない)」を実践し、安全に避難をすること。私たち職員の目標は、不審人物との対応と子どもたちを不審人物から遠ざけて安全に避難をさせる組織力を確認・強化すること。

さて、まずは子どもたちの避難の様子。先生方の誘導の下、無事に体育館に避難することができました。不審人物に気づかれないように、「おかしも」の実践とともに「足音もたてずに避難」していましたね。立派でした!

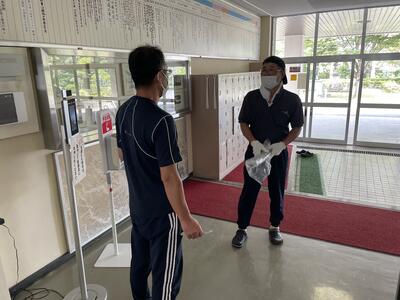

その後、いわき中央警察署常磐分庁舎よりお二人の警察官をお招きしての防犯教室を開催しました。「『不審な人』とは『はっきりよく分からない人』だからこの人は大丈夫か?と疑ってみることも大事」「心配になったらその場から離れること、そして大人に知らせること、助けを求めることも大事」「登下校時も含めて、複数人で行動し、なるべく一人の時間をつくらないこと」等々のお話をいただきました。また、お馴染みの合い言葉「いかのおすし」の確認もしてくださいました。

それで、子どもたちには見えなかったと思いますが、私たち教員は、実は不審人物対応を訓練していました。まず、不審人物の侵入場面。「なんかよ~、あのよ~、言いたいことがあるんだけどよ~。頭にきてんだけど!」と、手に何かを持って玄関に侵入してきました。

まずは教頭先生が対応、その報告を受けて次は校長が対応しました。「いやぁ~今日も暑いですね。心配事をわざわざお知らせに来てくださったんですね。」「うるせぇ~な、こっちは頭にきてんだぞ!」「あら大変!わざわざ来てくださったんですから、まずはお話を聞かせてくださいな」ということでとある部屋へご案内。この間に、教頭先生が暗号放送を入れて、子どもたちの避難を指示し、力自慢の先生方を緊急招集していきました。

力自慢の職員たち。やる気満々といったところ。でも、不審人物を制圧するためではないので、ここでも安全第一で!

この様子を警察官のお二人にご覧いただきご指導をいただきました。手前の職員もやや緊張気味。

頻繁に起こっては困るケースでの避難訓練、当初の目的は達成することができたと思いますが、引き続き、楽しい学校生活を送りながらも危機意識をもって子どもたちの安全を守って参ります。

最後に、真に迫る不審人物を演じてくれたのは本校の用務員さん。「こんな役、やったことないんで、あれでよかったんですか?」とのこと。「いやいや、やったことあったら、それはそれでマズいでしょ!」ということで二人で大笑いしました。警察官にも顔を見られてしまいましたからね。ご協力ありがとうございました!

ALTデニス先生、2学期もお世話になります!

8月30日(火)、ALTデニス先生が来校。2学期もお世話になります。授業案については来校前にお伝えはしているのですが、やっぱり当日の打合わせも大事。その日の子どもたちの様子、デニス先生登場のタイミング、ネイティブな発音のコツのレクチャーなど、本当に短時間で行います。

5年生外国語活動の授業。お互いのことをよく知り合うために、学びたい教科や就きたい職業について具体的な情報を聞いたり紹介したりすることができることをねらいとした単元。今日は、What do you want to study? を使って会話していました。

アルファベットを書く練習の時も、デニス先生は一人ひとりに丁寧にアドアイスしてくださいます。

ラーメン好きのデニス先生、2学期もよろしくお願いいたします。

それで、写真はないのですが、3年生が職員室に入ってきて、「失礼します。デニス先生をお借りにきました!」とのこと。すぐに「あれ?、間違えた、お迎えに来ました!」とのこと。これには職員室大笑い。一方、デニス先生は全く動じず、大らかに子どもたちと教室へ向かって行きました!

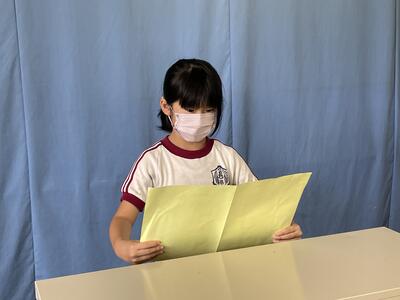

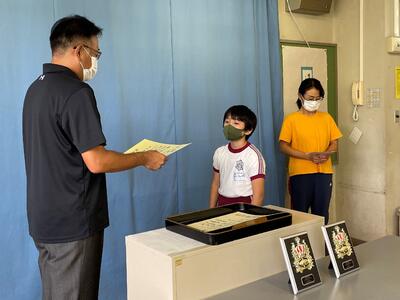

おめでとう!県たなばた展の表彰式を開催

8月30日(火)、初夏の書写の祭典、第67回県たなばた展の表彰式を開催し、その模様を録画して、給食の時間に各学級に配信しました。県内の小・中学校、高校、特別支援教育諸学校など550校から、3万141点の応募があったとのこと。本校では、たなばた賞に6年生1名と4年生1名の2名が、銀河賞に5年生1名と3年生1名の2名が入賞しました。本日は、この4名に対して表彰を行いました。たなばた賞にはトロフィー、銀河賞には楯という素敵な贈り物も。また、金賞に6名、銀賞に12名が入賞しました。以前も掲載しましたが、本校は書写の時間を大事にしています。習字を習っている児童も多くいますが、日々の努力の成果がこうして表れると本当に嬉しいですね。おめでとうございます!

さて、動画が配信された給食の時間、お邪魔したのは1年生と5年生の教室。表彰の様子を視聴しながら黙食していましたね。本当なら、「おめでとう!!」「トロフィー、でかっ!」とか、「デザート食べる人いる?」「はーい!」「ぼくも」「わたしも」「そんじゃ、じゃんけんね!」「こらっ!静かに放送を見なさい!」とか、楽しく会食したいところではありますが、今が頑張りどころと心を一つにして冷静に対応していました。みんな、協力ありがとうね!

清々しい青空の下で、新しい一週間がスタート!

8月29日(月)、今週の大きなめあては「生活のリズムを取り戻そう」です。2学期が始まりましたので、「早寝、早起き、朝ごはん」を合言葉に、生活のリズムを整えていくよう声をかけて参ります!

さて、今日は湿度も低く、清々しい晴れの一日でしたので、外での活動の様子をご紹介。まずはプールへ。2年生が水泳の授業を行っていました。2年生は、小学校に入学して初めてプールに入りました。水に慣れることをめあてに、プールの縁につかまって、まるでラッコのように浮いたり沈んだりして活動していました。「顔のどの辺まで水に入れられたのかな?」「口が限界!」「鼻が限界!」「目までいけた!」とのこと。最後はプールの縁を元気いっぱい一周していまいした。

畑では、3年生が種とりをしていました。自分の顔よりも大きく育ったひまわりの種を協力して取り出す姿。ホウセンカの種とりでは、種は実の中にあるよ!と教え合う姿が。「ヒマワリの種は大きくていいんだけどツルツルしてて取りにくいなぁ」「ホウセンカの種はちっちゃくて、取るのが大変だ!」「ホウセンカの実ってはじけるんだって!」「パーン!って」などなどの会話も楽しんでいましたね。

「ヒマワリの種ってきれいに並んでるでしょ!」「本当だ!」「これってフィボナッチ数列って言うんだぜ!」「ふぅ~ん、で?」。ま、難しいお話はさておき、子どもたちはたくさんの種が入った袋を宝物のように扱って先生に報告。大切に持ち帰っていきました。

子ども広場では4年生が空を見上げていました。なんでも、理科の授業で月を探しているのだとか。今日の月齢は1.8という極めて難易度が高い!子ども広場では校舎に隠れてしまっている様子。この後、校舎の周辺へと月探しの旅に出かけていきました。

さて、明日はどんなチャレンジをするのでしょうか?今週もよろしくお願いいたします!

令和4年度 プール開きを開催!

8月26日(金)、今日は待ちに待った「プール開き」を開催しました。

以前もお伝えしましたように、本校のプールは使い始めてから50年。時々起こる地震の影響もあって水漏れが発生して使えない状況が続いていましたが、子どもたちのためにと、教育委員会が頑張って工事をしてくださいました。これで、2年ぶりに水泳の授業を行うことができるようになりました。

今日のプール開きはリモートで実施。校長からは、「『泳げる』ということは『命を守る』ということ。水に慣れ、泳ぎ方を身につけていくことにチャレンジしていきましょう!」と話をしました。その後、体育主任より注意事項が伝えられました。

そして、運動・環境委員会委員長が「ちかいの言葉」を述べました。「①先生の指示、約束、きまりは必ず守ります。②ソーシャルディスタンスなど安全に気をつけます。③水を怖がらず、仲良く学習します。」そして、「僕は、小学校生活最後のプール学習なので、この3つのちかいを守って、楽しい授業にしたいと思います。」とのこと。ぜひ叶えてください。

その後、6年生が中心となってプールサイドへの人工芝敷きを行いました。途中の写真で職員が棒を持って子どもたちを働かせているように見えるものがありますがご心配なく。これは棒ではなく、人工芝を巻いていた軸となる段ボールです。職員が一人作業をしていたことに気づいた子どもたちが駆け寄り、自分たちで人工芝を敷こうとしている写真で、結果、職員が棒を持って立ち尽くしていたという場面であります。6年生、相変わらずよく働きます!

「森の中の長小プール」いよいよ再オープンです!来週、子どもたちの楽しい声が響くことでしょう!その様子はまた後日お知らせいたします。

〒972-8322

いわき市常磐上湯長谷町上ノ台99の2

TEL 0246-42-2910

FAX 0246-42-2911

E-mail

nagakura-e@fcs.ed.jp