カテゴリ:今日の出来事

4年生「小川江筋を学ぶ」その1

いわきマジシャンズクラブ所属のラッキー赤津さんによる華麗なマジックに4年生大興奮!

いやいやそれがメインではございません。

10月6日(木)、4年生社会科の単元「水はどこから」「郷土の発展につくす」の授業、今年も常磐公民館によるパートナーシップ事業として江戸時代に建設されたいわき市北部に築かれた「小川江筋」を題材とした学習がスタートしました。今日はその1回目として江筋が誕生した経緯や概要を学習しました。そのためのゲストティーチャーとして小名浜公民館の赤津智彦先生にお越しいただき、アイスブレイクとしてマジックを披露していただいた次第。その話術とテクニック、お見事でした!

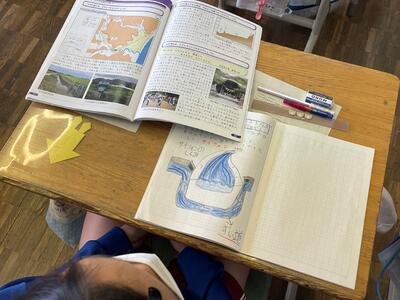

さて授業は、赤津先生とコーディネーターの今野先生が制作した自作動画を視聴しながら進行。江戸時代初期に磐城平藩の郡奉行の沢村勘兵衛らによって築かれた全長32㎞に及ぶ江筋の様子を分かりやすく解説してくださいました。

これまでテキストで学習してきた内容と動画でとらえた内容をドッキングさせる子どもたち。地図を開いて動画の説明ポイントの確認、現代でも再現が難しい取水堰に採用された斜め堰の様子、現在でも農業を支えている江筋の役割等々について、夢中になってノートにメモをとりながら思考を深めていきました。

本時の子どもたちの感想。「350年前に水を引いたというところが凄い!」「造るのに本当に工夫したんだなと思いました」「お兄さんや仲間が手伝っていたことを知ってすごいと感じました」等々。また、「下流に行けば幅が広くなる川に対して、江筋は狭くなっていく。その理由は?」の発問に「途中で田んぼとかに水を流していて、最後は水が少なくなるからです」とサラリと答える姿も。お見事!

最後にお二人からのメッセージ。「暗記するのが歴史学習じゃないですよ。歴史学習は実は楽しいものです。当時、その人がどんなこと考え、何のために、どんな夢を持ってチャレンジしたのかを知って、思いを巡らせてぜひ楽しんで欲しい。そして小川江筋の学習を通して、もっともっといわきを大好きにもなってください!」

小川江筋の授業は、さらにゲストティーチャーをお招きして続いて参ります。ところで、お客様が見えられるとどうしても近づきたくなる4年生。今回も授業終了後、あのマジックの真相を教えていただこうと徐々に赤津先生に接近する姿が...。今日の授業のポイントはマジックじゃなくて、小川江筋ですよ~。

見学学習 5年生編

9月28日(水)のことになります。5年生は見学学習を実施しました。目標は2つ。まず、長倉小学校のルーツである常磐炭鉱について学ぶこと。そのために、みろく沢炭鉱資料館と内郷礦中央選炭工場跡をいわきヘリテージ・ツーリズム協議会遺産案内人の熊澤先生をはじめとする皆様にお世話になりました。

みろく沢炭鉱資料館では、実際に石炭を燃やしていただきました。「臭っ!」「煙が真っ黒!」「燃えていないけど熱い熱い!」と感想を述べながら「燃える石」の特徴を体感しました。石炭が露出しているところから私だけの石炭を採掘し、大事にしまう様子も見えましたね。そして資料館内の展示はすべていわき市の文化財。炭鉱の歴史や採掘で使用した道具類、そして昭和時代の生活文化の資料に触れて「一山一家」の文化を学ぶことができました。

そして実際の炭鉱跡へ。今は基礎部分しか残っていないのですが、先生方の熱心な説明を聞いて、当時の賑わいをイメージしながら学ばせて頂きました。ここに大きな水のタンクがあったこと、その水を使って浮くかどうかで石炭と石を仕分けしていたこと、石炭を運ぶ貨物列車が永遠に続いていたこと、選炭工場の眼下には働く人が住んでいた長屋がずーっと続いていたことなど。「大変な事故もあったけど、みんなで助け合って、生きるために、まさに懸命でした」のお言葉は深く胸に残りました。お忙しい中、ご対応くださりありがとうございました。

続いて5年生一行は、日産いわき工場を訪問させていただきました。工場の大きさ、セキュリティの厳しさ、人とロボットがタッグを組んでものづくりをしている様子等々に驚いた様子。加工体験も真剣!また、環境への配慮についても理解を深めることができました。新車の運転席、乗り心地はいかが?

本日の見学学習の2つの内容は、過去から現在、そして持続可能な未来の創造という重要な学びにつながるものです。教科書を読んだり、動画を視聴しただけではとらえることができない貴重な経験を得ることができました。これからまとめの学習をしていく中では、お世話になった方々の願いも組み入れて、ぜひ自分なりの言葉で、自分の将来や生き方に思いを巡らせていくことを期待しているのであります。

3連休が終わっての朝の生活!

10月11日(火)、今朝はどんより曇り空でしたが、常磐地区の青少年健全育成市民会議の皆さんがあいさつ運動で見えられ、元気なあいさつから一日がスタートしました。毎月ありがとうございます。

1年生は毎朝登校すると朝顔にせっせと水やりをしています。そろそろ種取りの時期でしょうか。

運動・環境委員会の4年生は毎朝、畑や花壇の管理を行っています。ご苦労様。

そして今日は「すこやか調べ」の日。保健委員会が中心となって定期的に生活習慣や健康観察の確認と呼びかけを行っています。

さて今週末15日(土)は学習発表会。どの学級も今週は学習発表会に向けためあてを立てているようです。3年ぶりの開催。観覧には制限をかけさせていただきますが、子どもたちのよさが伝わる会となるように全力で応援して参ります!

10月のはじめの週を終えて...

一週間が過ぎるのは早いですね。長倉小学校、今週も各学年でさまざま学習に取り組んで参りました。そのレポートは後ほど紹介して参ります。また、あまり記事にはしていないのですが、今週は全学年10月15日(土)の学習発表会に向けた練習にチャレンジしておりました。当日本番をお楽しみに!ということで、今日は練習の一コマをご紹介(全学年撮影できずに申し訳ございません)。

10月10日(月)はスポーツの日でお休み。12日(水)はお弁当の日となります!そして15日(土)、じつに3年ぶりの開催となる学習発表会を一丸となって成功させて参りましょう!

3年生理科、影を追う!

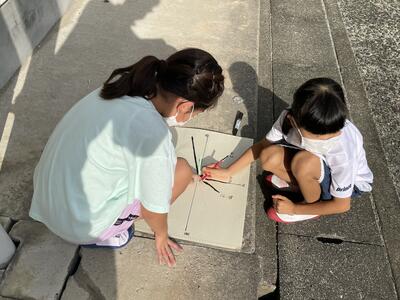

10月4日(火)の3年生。午前中の授業、子ども広場に出てきて遮光板を手に太陽を見る姿が。別の友達は方位磁石で東西南北を確認、また別の友達は大きな画用紙の中央に棒を立てて影を書き写す姿が、観察時刻を書いてニコニコ、夢中になって活動していました。「何をしているの?」「影を観察しています。」「なんで?」「太陽の位置を勉強してます。」「へ~、太陽って位置が変わるのかなあ~?」「そりゃそうですよ。東から昇って西に沈みますって」「それじゃ、これから影はどんどん長くなるって知ってる?」「え?!そうなんですか?」「な~んでだ?」「ふふふ」と首をかしげて走り去って行きました。

午後になって、また、同じように活動する姿が。「Oh!影が動いた」「すっごく動いた!」等々の感想が漏れ聞こえて参りました。さてさて、午前中と同じ質問をもう一度。「でさ、これから影が長くなるのはな~んでだ?」としつこく尋ねてみると、「寒くなるからですよ!!」と怒りの表情で回答。でも、「なるほど!」ですね。なかなかセンスいい回答だと感心しました。影の長さと気温の関係を認識している答えだったからです。

小学3年生の理科では、日なたと日陰の様子に着目して様々な活動を通じて調べ、比較しながら太陽と地面の様子との関係を捉える学習をします。生活経験上で何となく獲得している知識を一旦整理して、中学校でより科学的に、この授業の関連で言えば「地軸の傾き」や「公転・自転」といった学習を踏まえてうまく説明できるようになっていくことでしょう。目の前の学習に夢中になる姿、とても立派です。その意気で頑張って学習を積み上げていってくださいね!

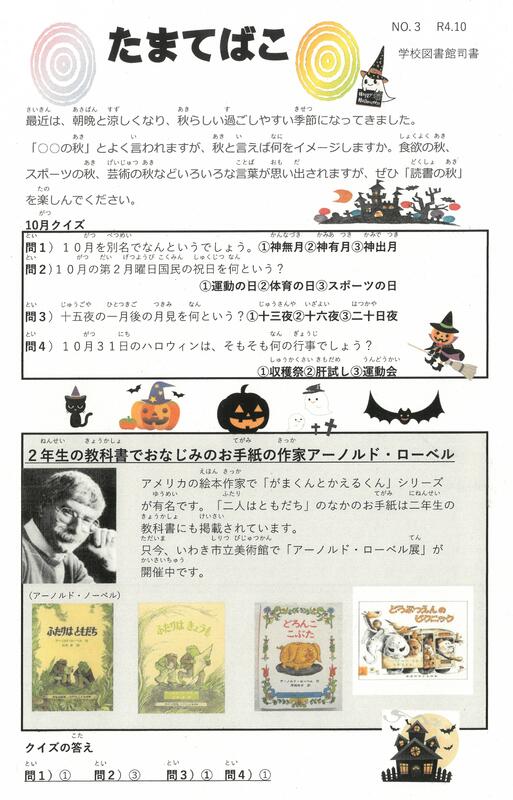

図書館だより「たまてばこ」発行

作文や読書感想文など言語活動のお知らせが続きましたが、ちょうど本校の学校司書が図書館だより「たまてばこ」を発行しましたのでアップします。現在、いわき市立美術館で開催中の「アーノルド・ローベル展」も大盛況のようですね。

司書さんが本校図書館にも「アーノルド・ローベル作品のミニコーナー」を設置してくださいました。こちらも大盛況のようで貸出中の札が並んでいます。

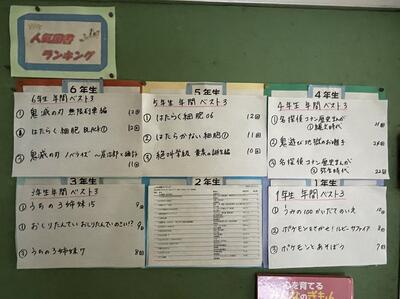

図書館掲示板には、「人気図書ランキング」が。子どもたちなりに読みたい本の流行があるようですね。

学校では朝に読書タイムを実施しています。登校時の賑わいとは打って変わって学校全体が静寂に包まれる素敵な時間を過ごしています。秋の夜長、ご家族で読書タイムに取り組んでみてはいかがでしょうか...。

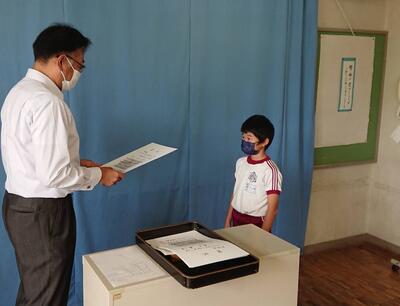

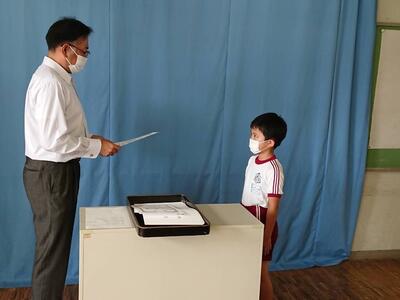

表彰式!スポ少ソフトバレーボール、そして記念写真。

10月3日(月)、3つの表彰式を行いましたが、その3つめ。第16回ソフトバレーボール大会経験四年生以下の部で本校児童が所属しているチームが第2位に入賞したことから賞状を伝達しました。指導されている方とともに送迎や応援してくれる家族にも感謝ですね。おめでとうございました!

表彰式の様子は、給食の時間に動画配信しました。作文コンクールで特選を受賞した1年生、自分の姿がテレビに映し出されている様子を視聴しながらの食事、みんなに拍手をもらっちゃって照れくさいのなんのって、不思議な感じを覚えたご様子。本当におめでとうございました!

3つの表彰式の受賞者による記念写真!何かに夢中になって頑張ったことが認められることはとても嬉しいことですね。素敵な時間を全校で共有させていただきました。ありがとうございました!

表彰式!地区読書感想文コンクール

10月3日(月)、3つの表彰式を行いましたが、その2つめ、いわき地区読書感想文コンクールでは、特選1名、準特選1名、佳作4名が選ばれました。

特選に選ばれたのは4年生。手にした本は「111本の木」。インドのある村で生まれ育った少年スンダルさんがやがて村長になり、村を変えていったという実話を題材にした物語です。この物語に内在している男女平等や経済格差、環境問題といった現代的課題について、自分なりの感想を綴りました。スンダルさんの生き方に共感し、謙虚に学び、「ぼくたちにとって当たり前のことが、他の国では当たり前ではないことがある」ことに気づきました。そして「目の前の当たり前に感謝すること」「自然やかんきょう、まわりにいる人たちの命」を尊ぶことが大事とまとめています。一冊の本にどっぷり浸かって書き上げた感想文です。お見事!

準特選に選ばれた5年生が読みこんだ本は「風の神送れよ」。天竜川上流に伝わる「コト八日行事」が題材。この行事は、災いや伝染病をもたらす疫病神(コトの神)をお祓いし、地域の外に送りだすというもの。様々な困難を乗り越えてこの行事と向き合う地域の子どもたちのチャレンジストーリーです。主人公の優斗たちが「過酷な状況に直面しても最後までやりとげていった」姿を「まるで世界平和をたくされたヒーローのようだ」と表現。そして、自分がリレー選手に選ばれたときの心境と重ねて、「何かを任せられると、人はいつも以上に頑張れるかも知れない」と綴りました。「この同年代のヒーロー達のおかげで(中略)コロナも消えて、皆が元気に笑って過ごせる毎日が来ることをぼくは願っている」という感想、「同年代」という仲間意識に私は感銘を受けました。まさに子どもたちは希望の星!

佳作に選ばれた子どもたちが手にした本は次の通り。

1年生「めがねをかけたら」

2年生「つくしちゃんとおねえちゃん」

3年生「かずさんの手」

6年生「SDGs自然環境が危ない」

どの作品も、読書を通じて新たな世界や価値を知り、自分との関係性を丁寧に綴っていました。小学生らしく主人公に寄り添う姿、頭に日本や世界地図を描きながら感性を磨き上げた姿、わたしも共有させて頂きました。「読書の秋」「読書はこころのビタミン」本校には充実した図書館もあります。引き続き、読書に励む子どもたちを育てて参りましょう!

表彰式!いわき地区児童作文コンクール

10月3日(月)、3つの表彰式を行いました。まずは、第54回いわき地区児童作文コンクール、特選に2名、準特選に1名が選出されました。簡単にですが作品のご紹介を。

特選に選ばれた4年生、題は「わたしの手」。「私の手のひらにはマメがたくさんあって、さわるとボコボコしています。」という文章から始まります。続けて、「でもこの手は、わたしががんばっているあかし」とのことで、今、チャレンジしているボルダリングについて綴っていきました。ボルダリングをやり始めた経緯、大会に向けた意気込み、そして感じたことや学んだことを順序よく丁寧に記しています。最後、出場した大会で「もう少し、あと少しなのに。」という悔しさを味わいながらも、マメがつぶれてうっすらと血でにじんだ自分の手を見つめて、「もっともっと強くなってみせるぞ」との決意、そして「わたしの手は、自まんできる強くてかっこいい手です。」との言葉は心に響きます。秀作です!

もう1本の特選は1年生。「いのちをまもるために」という題で、「なつやすみちゅうに、くるまにひかれそうになりました。」というショッキングな書き出しで始まる作品。習い事の時間に遅れそうで、道路を急いで渡ろうとした時の出来事きごとをきっかけに、命を守るためのルールの大切さについて学んだことや考えたことを書き綴りました。特にお母さんとの散歩を通して、「うんてんしゅもほこうしゃもるうるをまもることで、あんぜんにつなげている」ことを学び、翻って日常の生活場面で、自分は「きちんとやくそくをまもれていなかった」という気づきを得ました。命を守るための具体的な方法を家族と学習できたこと、その家族愛も共感を呼びます。本当に幸せなことですね!

準特選に選ばれた5年生は、「ゲームで得た大切なもの」と題し、ゲームでつながる交流の輪は大切な時間と主張し、「周りでゲームは良く思われていません。」という世の中の風潮に一石を投じる視点で論じました。特に「解決方法はぼく達で見つけられる、話し合うこともできます。」の言葉には、何でもかんでも大人が判断してしまって、子どもは窮屈だ!という秘めてる思いがずしっと伝わってきました。

作文は、習得した言葉を用いて、思考のつながりを論ずるというかなり高度な言語活動です。引き続き、「言葉」を大事にした生活をみんなで実践して参りましょう!入賞した3名の皆さん、本当におめでとうございました!

10月となりました!心新たに後期もよろしくお願いします。

10月3日(月)、令和4年度もいよいよ折り返しを迎えて後期がスタートしました。朝晩も涼しくなってだいぶ秋めいて参りましたね。そんな中、子どもたちは今日も元気に登校してきました。今週の大きなめあては「教室の整理整頓をしよう」です。いつも暮らしている場所を整理整頓して、気持ちを新たに毎日を過ごして参りましょう!

ということで、今日は、各学年ごとに時間をつくり、一日を通じて「クリーン活動」を行いました。自分たちの活動する場所を自分たちできれいにする、大事なことですね。どの学年も熱心に活動していました。

そして通常清掃の様子。本校の子どもたちは本当に一所懸命に清掃活動に取り組んでいます。体のバランスを崩すくらい力を入れての雑巾がけ、素晴らしいですよね!終わりの整列もしっかり並んで反省を行い、みんなで「ご苦労様でした!」のあいさつ。

用務員さんの草刈り作業もラストスパートでしょうか。今度は落ち葉拾いかな?と言いつつ、子どもたちのために毎日活動してくださっています。学校一丸となって、今週も一日一日を丁寧に過ごして参りましょう!

〒972-8322

いわき市常磐上湯長谷町上ノ台99の2

TEL 0246-42-2910

FAX 0246-42-2911

E-mail

nagakura-e@fcs.ed.jp