カテゴリ:今日の出来事

畳の上でのおはなし会、4年生編

11月1日(火)、図書館ボランティアの皆さんによる「おはなし会」が開催されました。今回は4年生が対象。学校公開期間でしたので保護者の皆さんにもご参観いただきました。

まずは大型絵本「ここが世界一」。富士山の高さから始まるストーリー。徐々に高い山が紹介、満を持して紹介されたエベレストの高さは富士山の2倍以上!に子どもたちは「えー!マジっ!」の反応。その後も広い、深い、暑いなどの世界一が、大型絵本ならではの美しい写真とともに紹介。社会科の授業で地図を見る機会が増えてきた4年生にとってはナイスタイミングの絵本、そしてオープニングにふさわしい一冊でございました。

続いて「ごちゃまぜカメレオン」。他の動物たちのことがうらやましくなって、色や形を鮮やかにどんどん変化させてくカメレオンの物語。子どもたちはその変化したカメレオンの姿に一喜一憂。リアクションしてもいいのか?いいんだよ!それじゃ「マジか~っ!」ってな感じの反応。この反応にボランティアの皆さん、ねらい通りよ!と、子どもたちをどんどん絵本の世界に引き込んでくださいました。お見事!ちなみに、作者は『はらぺこあおむし』でお馴染みのエリック・カール。コミカルに描かれたカメレオンの姿、楽しませてくださいました。

次に「むかしむかし とらとねこは」は、中国の昔話とか。ネコ科の動物の中でトラだけは木に登らないそう。そこに注目して、ねこの(ずる)賢さも織り込んだ物語。ここでも大島英太郎さんの挿絵が素晴らしく、とらとねこの擬人化した絵に子どもたちも興味津々でございました。

今回は、ボランティアの皆さんが4年生に合わせてメッセージ性の高い絵本を選択していたように感じました。紙芝居「おとうさん」はスマトラ島のお話で、子どもたちの目を世界に広げ、また親の心情をおもんばかる作品でした。そして「へいわってすてきだね」は、沖縄の小学1年生が書いた詩と長谷川少年が描いた絵がもとになった作品。現在、ウクライナで起きている惨状を踏まえての選択だったのではないでしょうか。これには子どもたちも敏感に反応していましたね。身を乗り出して...。

ボランティアの皆さん、今回も手作りプレゼントを準備してくださいました。その名も「ふしぎな へや」。折り方によっていろいろな動物が登場する遊び。見せてくれた子どもたち表情はこちら。

この時間、子どもたちの心にしっかりとビタミンBookが注入された模様。今回もボランティアの皆さんの心意気、テクニックに脱帽でございます!

6年生、再会、そして共演へ!

「こんにちは、今日もよろしくお願いします!」

11月1日(火)に6年生が出迎えたのは「常磐炭坑節」の踊りをご指導いただいた芸能保存会『芸の虫』の皆さん。6月14日以来の再会でございます。あいさつもほどほどに早速"踊り"の練習へ。「お膝にちょん!つるはし・つるはし~、山・籠~、掘って掘ってまた掘って、お顔を洗って開いてちょん!」。これは踊り方の解説。炭鉱仕事や長屋生活の様子を表現した踊りをマスターするには欠かせません。この解説をを聞いただけで子どもたちは自然と体が動き出していきました!3ヶ月以上経っても体が覚えていたことに一同大笑い。さすがは"継承者"といったところでしょうか。

さて、芸の虫の皆様と再開したのには理由がございます。明日3日(木祝)に地元の湯本駅前で開催されるフェスティバル「湯の街学園祭」に芸の虫の皆さんと共演させていただくことになったのでございます。そのための練習を!ということでございました。「僕たちは常磐炭鉱を学び、ふるさとを大事にしたいと思うようになりました!」という子どもたちの気持ち、ぜひ常磐炭鉱節の踊りに乗せて伝えて欲しいと思います。

「子どもたちと踊ることができて念願が叶いました!ありがとうございます」とは芸の虫の皆様。そして私たちを地域と結んでくださった常磐公民館の今野先生は「いよいよ子どもたちと地域が一緒になって共演するんだね。8年かかったけど嬉しいね~!」と涙声?!で。みんなの思いが踊りを通して伝わるといいなぁ。出演は11:00でございます。よろしくお願いいたします。

学校公開、2日間で100名のご来校ありがとうございました!

11月1日「ふくしま教育の日」に合わせて、本校は1日(火)と2日(水)の2日間、学校公開(授業参観)を開催しました。多くの皆様にご来校いただいきました。ありがとうございました。

皆様から、「コロナ禍ですが学校に入ることができて嬉しいです」「学校でのわが子の姿を見ることができてよかったです」等のお話を直接聞くことができました。また、2日(水)は全校交流会‘長小パーク’をご覧いただきましたが「子どもたちが協力し合って活動している姿を間近で見ることができました。わたしも小さい頃に戻りたくなりました」「学園祭のようで楽しかったです」「子どもたちの創造性、個性に驚きました」「明るく楽しい学校、あいさつが元気ですばらしいです」との感想をいただきました。

子どもたちにとっても、私たちにとっても保護者・地域の皆様と直接交流できる機会はとても大切です。これからもどうぞよろしくお願いいたします!

よりよい授業を探究!校内研修会その4

10月27日(木)、特別支援学級において国語科の校内授業研究会を行いました。本時のめあては「パンフレットの工夫を見つけよう!」。パンフレットに施されている工夫に気づき、意見交流を経てまとめていくという流れで授業は進んでいきました。

今回の授業実践では、子どもたちはタブレットを文房具のように扱い、終始、協働学習支援ソフトを操り、電子黒板で意見交流する姿が特に印象的でした。授業の入りでは漢字練習や文章読み取り問題の答えを出し合い交流しました。

本時のメインでは、パンフレットの工夫箇所を示したシートを一人ひとりが作成して、電子黒板に一覧を表示し、相互評価し合いました。先生は、「この意見もいいね!」「ここをちょっと説明してもらいましょうか」「どうでしょう?わかったかな?」という言葉かけ。一人ひとりを指名して発表させて...という時間が短縮されて、意見交流する時間をたっぷり確保することができました。

そして、授業の週末段階では今日の新出漢字の練習を行い、ここでもタブレットを活用していました。こうして日頃からタブレットを活用した学習を積み重ねてきているので、子どもたちは「何をどのように学ぶのか」という先の見通しをもち、安心して学習することができていました。

また、今日の学習を通して「何ができるようになったか」を評価する場面、本校の特別支援学級は複数学年が合同で授業を行っていますので、学年毎に個別の到達目標を設定して確認を行いました。本時では「パンフレットの工夫箇所を見つける」「見出しが大きく書かれている工夫に気づく」「工夫を見つけ、発信者の意図を発表する」といった具合です。夢中になって学習した結果、全員目標達成!と見えました。

タブレットを活用した授業は、確かに子どもたちが主体的・対話的で深い学習につながることを実感しました。「けっこう失敗しながらやってきました」とは担任の先生。私たちは日々、子どもたちのために「七転八起」、そして子どもたちとともに成長しております。今回も有意義な研修の時間をありがとうございました。

朝食について見直そう週間が始まりました!

新たな一週間が始まりました。今週は、何と言っても縦割りグループによる交流会「なかよし長小パーク」が開催されます。子どもたちの笑顔がたくさん生まれるよう一丸となって取り組んで参ります。

また、本校では今週一週間、「朝食について見直そう週間運動」に設定しています。この運動は、子どもたちの望ましい食習慣を形成するために、生活リズムを改善して1日3食バランスよく食事がとれるよう、朝食摂取率を高めることを重点に取り組んでいるものです。ご覧の皆様もご一緒に、食習慣について意識を高めて参りましょう!

さて、食と言えば夏休みのことになりますが、子どもたちは課題として県教委主催の「ふくしまっ子ごはんコンテスト」や地元スーパーマルト主催の「お弁当コンテスト」に取り組みました。今日はその一部を写真で紹介します。ご家庭のご支援にも感謝でございます。レシピまでは掲載できませんが子どもたちのチャレンジをぜひご覧ください!

1年生「自分でつくった朝ごはんおいしいね」

1年生「カラフル おいなりさん べんとう」

1年生「ころころおにぎり カラフルべんとう」

2年生「とってもおいしい ワクワクべんとう」

3年生「夏野菜 和・洋弁当」

4年生「ばあばもにっこり もりもり弁当」

4年生「海にうかぶ楽しい島」

6年生「彩りきれいな夏野菜弁当」

6年生「6年目、お母さんに送るお弁当」

どのお弁当もテーマ性があって素晴らしいですね!

なお、「朝食について見直そう週間運動」に関する県教委の関連するホームページアドレスです。ご参照ください。

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/syokuiku-tyousyoku.html

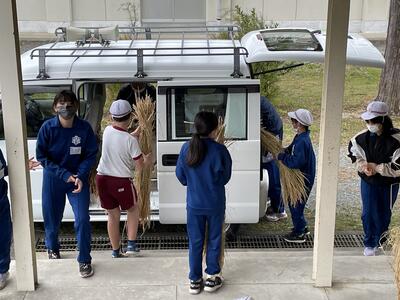

5年生の長倉米、いよいよ脱穀へ!

10月25日(火)のことになります。5年生が4日(火)に稲刈りをした長倉米、これまで体育館脇で天日干ししていましたが、いよいよ脱穀のために出荷しました。常磐公民館の今野先生にお願いし、農業を営む折笠さんに届けていただきます。5年生の声、「いよいよだ!」「一粒たりとも落とさないようにね!」「どんくらいの量になるの?」などなど。そして「今野先生お願いします!」のご挨拶。「はいよ~、そんじゃまた来っかんない!」と今野先生。どうぞよろしくお願いいたします!

本校の稲刈りの様子、26日(水)付けの夕刊紙「いわき民報」さまに掲載していただきました。ありがとうございます!

さて、来週は11月になりますね。紅葉も始まり、下校時の子どもたちの陰もいっそう長くなってきました。いよいよ冬支度といったところでしょうか。日々の授業を大事に、そして長小パーク、持久走大会の行事に向けて準備を進めて参ります。皆様、健康第一で過ごして参りましょう!

4年生「小川江筋を学ぶ」その2

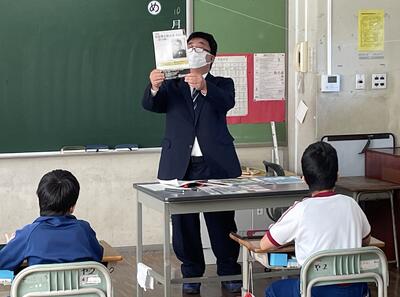

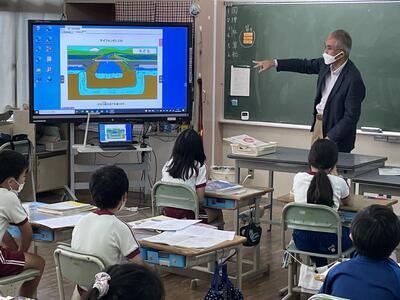

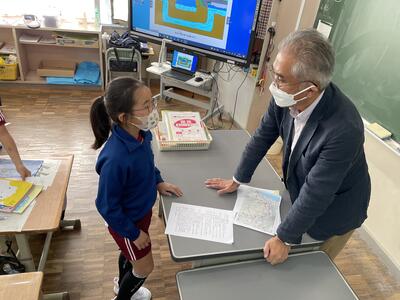

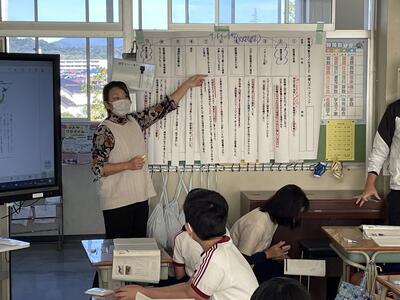

10月20日(木)のことになります。常磐公民館パートナーシップ事業で実施している4年生社会科での「小川江筋」の学習。今回は、いわき暮らしの伝承郷館長でいわき地域学会副代表の夏井芳徳先生にお越しいただきご講義いただきました。

今日の授業のねらいは、これまで学習してきた内容をさらに深掘りしていくこと。まず夏井先生からお題が。「小川江筋を説明するのに必要な言葉は?」の問いかけに子どもたちはこれまで学習した知識をフル動員させて答えていきました。すると、黒板いっぱいの単語がズラリ!

「説明するには、いつ・どこで・何が、が大事!みんなから出てきた言葉に全て含まれているのでよく勉強しましたね!」とお褒めの言葉。これにはみんなホッとした様子。

この後も夏井先生からさまざまな質問が。「水を確保するのにはため池という方法もあるけど、なぜ江筋を造ったと思う?」「当時の磐城平城の内藤殿様の好きな食べ物は?」「澤村勘兵衛は結婚していたか?」などなど、子どもたち、あーだこーだ言いながら夏井先生と会話を楽しみながら学習を深めていきました。「夏井川が氾濫すると小川江筋が壊れてしまう箇所があるけど、壊れないようにするためにはどうしたと思う?」には、「石」「コンクリート」「川に傘を差す」...。夏井先生曰く「筵(むしろ)を積んで土で固めたようです。そこに草が生えて強い土手ができる。どうやらそれは勘兵衛のお母さんが出したアイディアだったようなのです。」とのこと。勘兵衛は偉大な技術者と思い込んでいた子どもたち、このお話にはびっくりでしたね。

いただいた新しい資料にもじっくりと目をこらして...。

これまでの理解をさらに膨らませてくださいました。最後に、夏井先生より「勘兵衛がどうやって江筋を造る知識や技術を持っていたかというと16歳上の兄に学んだから。兄も別の江筋を造った人。兄を超える力を付けた勘兵衛がさらにすごいのは、その力を独り占めせず、部下の三森さんにすべて教えていったところ。三森さんはさらに平の愛谷江筋を造っていったのです。」とのこと。「400年前に造ったものが今でも使えるってすごい!小川江筋の学習を通して、勘兵衛たちの生き方を知り、学んだことを自分だけで使うのではなく、人の役に立つように勉強していって欲しい!」とのメッセージもいただきました。小川江筋の学習が持つ奥深さを改めて実感したしだい。

このメッセージに反応してか、授業が終わっても質問に出向く様子も。その道のプロ!今回は歴史学の夏井先生との出会いがまた子どもたちにとって大きな経験となっていくことでしょう。今回もコーディネートしていただいた今野先生に改めて感謝でございます!

美味しい給食、ありがとうございます!

10月26日(水)、常磐学校給食共同調理場の職員さんと栄養技師さんが来校、配膳の様子や食事の様子をご覧いただきました。配膳されたメニューの温度を測っていましたが、これらは今後の調理や配送の仕方に反映させていくとのことです。

栄養技師さんからは、本日の献立である‘サンマに煮付け'について、子どもたちにミニ講話も。サンマとサバの写真を見せて「2匹の魚、どちらがサンマでしょう?」の質問にちょっと戸惑う様子も。「今日のお魚はあえて骨まで食べなくてもよいように調理しました。お魚の骨を取りながら味わって欲しいと思います。」とのこと(アレ?わたし、骨までガリガリやってしまったんですけど...)。「旬のお魚サンマは目が透明で口先が黄色いものが新鮮なんですよ」と解説するあたり、さすが!でございます。「お茶碗を手に乗せて食べること、お箸を使いこなすこと、そして姿勢をよくすることも食事では大事なことですよ!」、本当にその通りですね。

今般の物価上昇で、例えば油代が4月当初に比べて1.5倍になっているとのこと。調理場では、限られた予算の中でやりくりをして献立を作成していることなどを伺いました。また、「今日は子どもたちからのたくさんの『美味しいです!』の声を聞くことができてとても嬉しかったです!」とのお言葉。こちらの方こそ毎日本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします!

10月26日(水)、持久走大会に向けて体を慣らしていこう!

伝統の校内持久走大会に向けて、体を慣らし、鍛えていこう!ということで、全校で朝ランが始まりました。登校したら運動着に着替え、みんなで声を掛け合って校庭へ。学年毎に分かれた周回コースを自分なりの目標を立ててランニング!今朝は風が強い中でしたが元気にチャレンジしていました。

『2周走りました!』『ぼくは4周!』「すごいね!」、『疲れましたです!』『歩っちゃいました!』「オッケー!毎日続けていくといいことが待ってるよ!」なんて会話もはずみます。

朝ランの後の1年生、さぞやお疲れでしょうとねぎらいの言葉かけをと思い教室を訪ねてみると、今日は読書タイムということで冷静に姿勢よく本を読んでいました。立派!続けて朝の歌「ドレミのキャンディ」へ。まだ習い始めたばかりのようですが楽譜を見ながら楽しそうに歌っていました。返ってわたしの方が元気をもらうことに...。

持久走大会への取り組みは、生活のリズムにメリハリをつけることにつながっているようです。体にも心にも汗をかいて、子どもたちはまた一歩成長していくのでしょうね。

よりよい授業を探究!校内研修会その3

さて、10月21日(金)のことになります。今年度3回目の校内授業研究会をに5年生国語科の授業において開催しました。本校では、国語科の授業を中心に説明的文章に着目した研修を進めています。

本時のめあては、「筆者はなぜ図や表などの資料を使ったのだろう?」。筆者は何のために説明文の中に資料を入れ込んだのかを探究していく授業でした。次の単元で、子どもたちは資料を用いた説明文づくりにチャレンジしますが、そのための準備学習の位置付けでもあります。

授業では、まず文中に資料が7つあることを確認、その上で「どの資料が最も効果的か?」を議論する見通しで進んでいきました。先生は予想として「7つの資料はそれぞれ文章だけでは分かりにくい内容を補助しているものなので、子どもたちの意見は案外ばらつくのでは?」と考えていました。ところが子どもたちが選択した資料は意外と同じであることが判明。これは「子どもたちにまだまだ資料の効果を吟味する力が育っていないのでは?」と解釈。一方で「どれも大事な資料なので選びきれなかったのでは?」という解釈も。いずれにしても、子どもたちは本文全体の内容をしっかりと理解し、どの資料も効果的で重要だという認識も持っていたからこそ、めあてに対して深く考え込むことができたのだと思います。

深く考えて自分の意見をもち、伝え合い、さらに自分の意見を練り上げていく姿勢は終わりまで続いていきました。

今日の授業のように深い学びができる子どもたちへと導いてくださった先生に感謝であります。加えて、子どもたちの意欲を高める工夫もお見事なのです。授業のはじめ、電子黒板を使って全員が一致団結して漢字練習。次に、かなり長文の説明文でしたが、ある一人が自分の読みたい箇所を読み始めるとその箇所を見つ次第起立して、夢中になって音読する活動も。そのままの流れで授業が始まりますので、子どもたちはやる気満々の状態でした。授業中の子どもたちのつぶやきを丁寧に取り上げる姿勢も、安心して学習できる環境づくりにつながりますね。

放課後、この授業を受けての研修会。授業づくりは難しい!でもそれをやり甲斐として熱心に議論する先生方の姿、本当に頼もしく思いました。今回も素晴らしい研修会をありがとうございました!

〒972-8322

いわき市常磐上湯長谷町上ノ台99の2

TEL 0246-42-2910

FAX 0246-42-2911

E-mail

nagakura-e@fcs.ed.jp