カテゴリ:今日の出来事

畳の上でのおはなし会、1年生編

6月13日(火)、図書館ボランティアの先生方による今年度初めての読み聞かせ「おはなし会」を開催しました。今回は7名の先生が1年生を対象に行いました。1年生は、小学生になって初めてのおはなし会に、わくわく感満載で畳の部屋に入ってきました。本日のメニューはこちら。

まずは、「本のあつかい方」について、「本は背表紙が一番弱いところなの。本棚から取り出すときは指で引っかけないでね。」等々、実演も交えて具体的にお話しくださいました。「みんなの本だから大切に持ち運びしましょうね!」等々のとの呼びかけにみんなしっかりと「はい!」と返事をして応えていました。

そして、読み聞かせへ。まず1作目は大型絵本「ぞうのはなし」。途中の「ゾウの鼻の長さは2m」のところで、先生から「2mってどのくらい?」とのご質問が。「うちのお父さん4m!」という名言も飛び出しましたが、パネルで実寸大を確認。子どもたちから「太い!」とのつぶやきが聞こえ、象の鼻の太さや重さにも想像が及んだ様子でございました。

2作目は大型絵本「きょだいなきょだいな」。広い野原に巨大な生活用品が次々と現れて、さぁ子どもたちはどうした?というストーリー。子どもたちをファンタジックの世界へとお導きくださいました。3作目は大型絵本「しりとりの好きな王さま」へ。食事のメニューをしりとりでつなげていくわがまな?王様に降り回される家来たち。最後には家来たちがやり返すんですが、先生方のセリフの言い回し方が素晴らしくて、大好きなしりとり遊びとの相乗効果もあって、子どもたち、次は?次は?と口を半開きにして夢中になって聞き入っていました。

4作目は、紙芝居で「したきりすずめ」を。子どもたち紙芝居装置にも興味津々。先生方総掛かりで、子どもたちをおとぎ話の世界に引き込んでいきました。ストのおばあさんの結末を知って、子どもたちなりに、やっぱりわがままだとか欲張りだとかそれはよくないな!って感じた様子でした。

まとめは、「ぞうはかせになろう!」ということで、体重や食事の量等々について人間と象の数値データと対話を通じて、子どもたちの象に対するのイメージをどんどん膨らませてくださいました。そして、本を通して比べることや調べることの楽しさを大きく味わわせてくださいました。

最後に、先生方から素敵なプレゼントが。しりとり遊びの続きということで、「こぶたたぬききつねねこ」が組み合わさった折り紙作品が一人ひとりに手渡されました。手作り感が何とも素敵!各動物の似顔絵がとてもかわいらしく、授業時間が終わっても先生方との交流は続いておりました。

この1時間、子どもたちは絵本の世界にどっぷり浸かって、心躍らせ、頭を働かせ、充実した楽しい時間を過ごしました。また、地域の皆様との交流は子どもたちによって何よりも嬉しい時間。改めまして、ボランティアの先生方ありがとうございました。そして、今年もよろしくお願いいたします!本校では、この図書館ボランティアを随時募集しています。興味のある方、連絡をお待ちしております!

ひよってるヤツいねーよな!全校生で6年生にエール!

第51回いわき市小学校陸上競技大会に6年生34名が出場します。6月15日(水)、全校をあげて6年生を励ます会を開催しました。校庭のコンディションがよくないため体育館で開催でしたが、みんな大好き6年生のために全校生が一つになってエールを送りました。

早速、選手入場!この立ち姿、背筋が伸びていて実に美しい!ですね。

校長あいさつ。「6年生は『4つの力』をフルに活用して、今日まで練習を積み重ねてきました。最高のパフォーマンスをするには何が大事でしょう?一つは、失敗を恐れるよりも、自分はできる!やれる!それだけの練習をしてきたんだ!と自分を信じること。すなわち自信を持つこと。もう一つは、広い競技場、多くの人が見守る中でたった一人ぼっちになるけど緊張しないこと。直接は見えないけれど、あなたのことを応援してくれる家族、仲間、先生、そしてこんなに多くの後輩たちが支えてくれています。あなたたちのお手本の先輩方も応援しています。本番をイメージしてラスト一週間の練習にチャレンジしてください!後輩の皆さん、チャレンジする6年生を応援して参りましょう!」

選手紹介は6年生。種目毎のキャプテンが、きびきび・はきはきと一人ひとり紹介していきました。キャプテン同士、無駄のないマイク回しがお見事。「何度もリハーサルをしたの?」と聞いてみたところ、「いや、順番だけ決めてただけです。」とのこと。6年生の一体感、強く感じましたね。

そして代表委員5年生による激励のことば。5年生は、これまで国語の授業で、分担して6年生一人ひとりを取材し、お昼の放送で選手紹介をしてきました。その取組の集大成として、彼はノー原稿で、心から湧いてくる言葉を紡いで6年生を勇気づける挨拶をしてくれました。

ドドン!勇ましい太鼓の演奏に会場の雰囲気は一転。登壇したのは5年生代表委員で結成された応援団。本気でチャレンジしている先輩に全力応援で!と笑顔なしの硬派な出で立ちが格好いい。そしてここで「押忍!ひよっているヤツいねーよな!」から始まる口上へ。各種目毎、全校生エールをいただいた6年生の表情がいっそうキリッと引き締まっていきましたね。

お礼の言葉は6年生。予め原稿を頭に入れてきたのでしょうが、後輩たちの全力応援を受けていっそう気持ちが入ったのでしょう、「ありがとうございました!」がとても力強く、心意気が伝わってきました。

その後、各種目のデモンストレーションへ。会場が急遽体育館となったことで大丈夫か?と心配していましたが、6年生はアイディアを出し合って精一杯のパフォーマンスを披露してくれました!お互い距離感が近くなって、リアルな息づかいや迫力がダイレクトに伝わってきましたね。

ボール投げでは2年生がチャレンジ。投げっぷりのよさに全校生で拍手!将来が楽しみでございます。

後輩たち、「おー!すげー!」とか「はやっ!」とか「かなわねーなー!」とか言いながら、大好きな先輩たちの頑張る姿をその目にしっかりと焼き付けているようでした。いずれ君たちもその舞台に上がるんだよ!

大会は21日(水)でございます。皆さん応援よろしくお願いいたします!

3年生、アゲハチョウのサナギから...

3年生がモンシロチョウとともに大事に育ててきたアゲハチョウ、先日ついにサナギになりまして、羽化するのを今か今かととっても楽しみにしておりました。6月14日(水)朝、突然3年生の教室から悲鳴が聞こえまして、ついに羽化したか!何色アゲハ?と教室に行ってみると、なんと...。

なんとなんとハチが飛んでいるではありませんか。どういうこと?入れ替わった?これには、子どもたちのためにとご自宅から幼虫を持ってきた理科担当の先生も...。

そう言えば聞いたことがあるな!と調べてみると、寄生バチ=アゲハ姫バチであることが判明。その後、職員室で「子どもたちに何と説明すればよいのだろうか?」となりまして、教科書には載っていない出来事の扱いにミニ検討会を開催した次第。1頭のアゲハチョウにとっては災難、でもアゲハチョウの世界においてはこの出来事も織込み済みなので絶滅せず存在し続けている、アゲハ姫バチは生き抜くために獲得した術ですね。

残酷だ!酷い!賢い!お見事!といった人間の感情を抜きにして、子どもたちと出来事を丁寧に振り返り、「何で?」「どうして?」の問い掛けによって自然の摂理に子どもたちの思考を導いて参りましょう!となっ次第。ネットで検索しただけではつまらない。この後の理科の授業、楽しみでございます!

プロフェッショナルとの再開、音楽の授業続編。

6月13日(火)、声楽家として全国でご活躍中の橋本妙子先生に2回目の歌唱指導を行っていただきました。

こちらは4年生の子どもたち。前回の素敵な出会いと活動を思い出してニコニコと音楽室へ。お早うございま~す!久しぶり~!元気だった~?と笑顔で再会を喜び合い、早速、発声と音域を広げるレッスンへ。しだいに前回のレッスンを思い起こして、思い切り息を吸って、お腹に力を入れて、恥ずかしい!を乗り越えてチャレンジ!それで汗をかきながらこの体の反り具合、この表情!でございます。

♪ドレミファソラシド~と3オクターブをクリアして、とびっきりの笑顔へ。それは担任の先生にも伝播していって見事なチャレンジを披露しておりました。そして、子どもたちとともにやればできる!と大きな自信をつかみ、みんな素敵な笑顔を見せていました。

続いて本日のお題へ。ずばり「君が代」でございます。ゆったりとしたテンポ、たっぷりと息を吸って高音域も含めてのびやかに歌い上げましょう!と子どもたちの歌唱力をどんどん高めていってくださいました。こちらは3年生。自分に自信がついたのでしょう、前に出て見事な歌声を披露していました。歌い終えて拍手をいただき、さらに大きな自信をつかむことができましたね!

1・2年生のチャレンジもお見事でした。目が輝いていて、できる!やれる!という手応えを大きくつかむことができましたね。

3年生の授業のラストでは「どうしたら大きな声を出せるようになりますか?」との質問。的を得た質問でしたね。これには橋本先生も大喜び。「練習を繰り返すことよ!できないと思ったらできるようにならないから、できる!と自分を信じてどんどん練習してみてね!」と、腹筋の鍛え方や口の開け方等々を丁寧にご指導くださいました。

5年生は、歌詞の意味に沿う発声や歌い方について、より技術的なご指導もいただきました。前回にも増して発生が上手になった子どもたち、その成長した姿に橋本先生も驚いていたご様子。最後は全員大満足の記念写真となりました!

本日もプロフェッショナルな方に魅了されて、子どもたちは素敵な学びの経験を得ることができました。本当にありがとうございました。加えて音響担当の遊佐徹さんも、実はその道のプロでございまして、絶妙なミキサー操作により独唱する子どもたち、そして先生たちをその気にさせて、気持ちよく歌わせてくださいました、流石でございます!

今回も無理を承知で5時間連続のご指導をお願いしてしまいました。橋本先生、喉の調子は大丈夫でしょうか...。この学び、まだまだ続きがありそうな気がしております。

学校評議員会を開催しました。

6月12日(月)、今年度第1回目の学校評議員会を開催しました。はじめに委嘱状をお渡しし、今年度の本校の教育活動へのご助言・ご指導をお願い申し上げました。

その後、授業参観へ。どの学級も教室に入ると「こんにちは~」と。評議員の皆様から「元気に挨拶をしてくれて、長倉小のいいところですね!」とのお言葉をいただきました。「1年生もしっかり教科書を持って、大きな声で読んでてがんばってますね!」とのご感想。

「グー・チョキ・パーで手を上げてますが?」というご質問。「相手の意見と自分の意見を比較して、同じ・納得と判断したらグー、違う・まだまだ!と判断したらパーといったようにして自分の考えを伝えています。ハンドサインって言ってますね。」

「タブレットや電子黒板を活用した授業はいつもですか?」というご質問。「タブレットはだいぶ浸透してきました。これまで書くためだけに使っていた時間を大幅に減らすことができて、その時間を漢字や計算の練習量を増やしたり、意見を比較するための時間に使って、より多く、より深く学べるようになりました。一方で書き残すことも大切ですから、その時間もしっかり確保して、メリハリのある授業づくりにチャレンジしています。」

「子どもたちと気持ちを通じ合わせて、子どもたちが意見を発表する場をたくさんつくっていて、今年も頑張っていますね!」とのご感想をいただきました。

その後、今年度の学校経営ビジョンと「育てる4つの力」についてと現在までの取組状況をご説明申し上げました。評議員の皆様からは、「登下校の時に率先してあいさつをしてくれるんですよ。素晴らしいですね!」「立派な学校図書館をさらに使って、読書に親しみ、感性豊かな子どもたちを育てていきましょう!」等々のお話しをいただきました。大いに参考にさせていただき、子どもたちも先生方も生き生きと活躍する学校づくりにチャレンジして参ります。

3年生、モンシロチョウの羽化に感動!

6月12日(月)新しい一週間の始まりです。今朝は月に1度の常磐地区青少年育成協議会の皆様によるあいさつ運動の日でした。曇り空のせいもあってか子どもたちはやや足取りが重たい様子。その姿を見て一人ひとりに「お早うございます」「今日も頑張ってね」と励ましの声をかけてくださいました。いつもありがとうございます!

さて、6月1日(木)のことになります。4校時の授業中、突然3年生がやってきまして「早く来て!早く!やばいから!間に合わないかも!」と手を引っ張って...。どうした?けが人か?緊急事態か?ということで慌てて教室に走って行くと、今度は「しーっ!静かにしてってば!」って。どういうこと?と思っていたところ、子どもたちは担任の先生の周りに集まって何かをじっと見つめていました。

どうやらモンシロチョウがさなぎから出てきたようで。以前、キャベツ畑で「さなぎから出てきたら教えてね!」と話したことを子どもたちはしっかり覚えていて、急ぎ呼びに来てくれたのですね。それにしても「間に合わないかも」には焦ってしまいました...。確かにさなぎから出てくる瞬間には間に合いませんでしたが、担任の先生は動画撮影していて、改めてみんなで羽化の瞬間を観察し、感想を話していました!

子どもたち、羽化したばかりのか弱いモンシロチョウを優しい眼差しで見守っていました。担任の先生の眼差しも優しいですね。きっと、これから広い世界へと羽ばたこうとしているモンシロチョウに、目の前にいる子どもたちの姿を重ね合わせて見ているのでしょう。

「これで5匹目なんだっけ。まだまだいるよ!」と子どもたちは次の羽化を楽しみにしてる様子でした。ちなみにチョウチョの数え方は....?久しぶりに羽化の瞬間を見ることができて嬉しかったです。3年生のみんな、どうもありがとうございました!

さらにさらに、大事に育てている幼虫が。こちらはモンシロチョウとは明らかに違うぞ!って。このいかつい顔をした幼虫はアゲハチョウ。子どもたちは何色なんだろう?とこちらも興味津々なのでございます。今度は、ゆっくり教えに来てくださいね。

長倉田んぼ2023、田植え編

5月31日(水)、五月晴れでございます。長倉田んぼで学ぶ5年生が田植えにチャレンジしました。今年からディレクターは常磐公民館の大平先生。まずは稲の観察からスタート。「細い!」「折れそうだ!」「これがお米になるの?」と率直な感想。稲は、今年も柳沼さんと大樂さんからいただきました。ご協力に感謝いたします。

「お米を大事に育てようとしている君たちは弥生人の末裔だね!まずは頑張って田植えにチャレンジしよう!」「おーっ!」ということで田植え開始!縄を張って、印がついているところに稲を3本ずつ植え付けていきました。「大平先生、3本でいいよって言ってたけどいいの?」という疑問が...。「ぶんけつだよ。3本が30本になるって言ってた!」「マジ?」って、新出用語の理解にも努めていました。

水面にうつる子どもたちの姿が映えますね!でもじつは「足が抜けない!」「腰が痛い!」と弱音も発していたのです。ところが何事にも前向きで全力の5年生、自然発生的に歌を歌い始めちゃって、自分たちで楽しみを見出しながらチャレンジを続けていきました。縄を張る人、稲を植える人、稲を手渡す人、確認する人と自分たちで仕事を見つけ、交代しながら一歩一歩前進!

植え忘れたところはないか、倒れた稲はないか再度点検!大平先生のレクチャーも本気モードへ!もはや学習の域を超えて、農業を営む一族となりました。そしてやっぱり、終りに近づくにつれて泥好きの本性が現れ始めて、田んぼがボッコボコに...。無事に稲は育つかな?約1時間かけて田植え作業完了でございました。

大平先生からの講話。「稲はぶんけつして、自分で何とかして増やそうとするから、水を深くしてまずは守ってあげて。根っこが大きく張って、窒素・リン酸・カリウムの栄養を土からとって育っていくから。3週間くらいたったら今度は水を減らして、太陽の光で水を温めていくとまた育っていくから。よーく見て観察していってください!」とのこと。ひょっとすると大平先生、この道のプロですか???

そんな様子をじっと見つめる方が...。そうです、今年も子どもたちの学びを地元農家の大樂さんに支えていただいております。大樂さん、数日前から田んぼの具合を確認していました。手を田んぼに入れて、何も語らずうなずいておられました。土の状態や水温等を一瞬で確認したのでしょう。流石です!この自信あふれる立ち姿の裏には、確かな手ごたえ・根拠があったのですね。

大楽さん、「稲は生き物だよ。農家は秋の田んぼの様子を予想しながら稲を植えている。今年は1株当たりいくつの米粒ができると思う?予想してみよう!ピタリ当たったら、素敵な何かをね...」とのお話に子どもたちも大喜びでございました。

子どもたちの声。「簡単にできると思ったけど、足が抜けなくて難しかった!」「動画では機械だったから、手はやっぱり大変でした」。また「布団に植えているようだった!」との表現も素敵でしたね。そして、もう覚えたての田植え用語「さなぶり、さなぶりだ!」と言いながら教室に戻っていきました。

子どもたちが去ってから、さりげなく今野先生も登場。

今野先生、さっと田んぼを眺めて大平先生に「いいんでないかい」と一言。大平先生は満面の笑顔で「5年生、一生懸命なんだわ!」とご返答。子どもたちの学びを支えるお二人の姿、格好いいんです。皆様に感謝感謝でございます。その道のプロ3名に支えられ、今年も長倉田んぼとともに5年生は成長していくのでしょう。どんな秋を迎えるのか誠に楽しみなのでございます。

さあ、さなぶり、さなぶり!

自信と責任!市教委アドバイザー訪問

6月1日(木)、いわき市教育委員会の学力向上アドバイザーと特別支援教育アドバイザーの皆様がお見えになり本校の教育活動についてご指導いただきました。

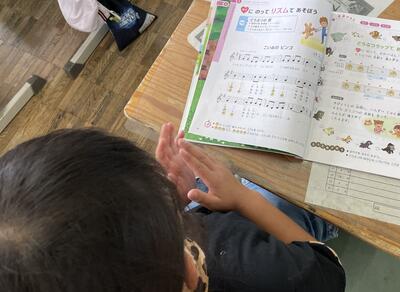

授業参観、たいてい「あっ、お客さんだ!ちゃんとやらなくちゃ!」となるのでしょうが、本校の子どもたちはいつも通りの姿を披露しておりました。1年生は音楽で、じゃんけん列車にチャレンジ。担任の先生が奏でるオルガンに合わせて移動してじゃんけんポン!負けた人が勝った人の後ろにくっついて列を作り、どんどん長くなっていって...。

そして決勝戦は、「見て見て!」と言わんばかりに、わざわざお客様の目の前に行って実行。アドバイザーの先生、まるで相撲の行司。膝を折って、笑顔で勝敗を見届けてくださいました。気が気でなかったのは言うまでもなく担任の先生。でも「みんな仲良くて、元気があっていいよね!」のお言葉に一安心でございました。

3年生の授業は算数。子どもたちが同じ方を向いて集中していましたが、それは先生の言葉掛けが洗練されていたからこそ。子どもたちの発表に対して、先生は単に「分かった?できた?」ではなく、「みなさんは〇〇さんの考えを聞いてどう思った?」という声掛けをしていて、子どもたちの思考をどんどん深くして授業を進めていました。お見事!

やまなし1組は複数の学年の子どもたちで構成されています。今日は算数で大きい数の計算問題にチャレンジ!先生は学年毎の到達目標に合わせて答えを引き出し、電子黒板を使って解き方を共有していました。下の学年の子どもたちにとっては発展的な内容にも目を向けるチャンスが生まれ、その授業構成の巧みさに脱帽でございます!

5年生は、担任の先生が不在で自習。「5年生もすごいですね。課題から目をそらさず、みんなで頑張ろうという雰囲気を感じました」とはアドバイザーの先生のご感想。わたし「長倉の子どもたちは、何事も頑張ろう!で一致団結しているところが強味なんです!」と自信を持ってご説明申し上げましたが、その子どもたちをさらに大きく育てていなかければ!と責任感を改めて感じた次第でございます。

そして本日、子どもたち以上に緊張していたのは、おそらくプロ1年目の彼。こんなにアドバイザーに囲まれて...。彼の心中いかばかりか...と心配して見ておりましたが、なんのなんの。子どもたちの発表を上手にコーディネートしていて、ますますパワーアップしているではありませんか。「明日の福島の教育を創造する若手をしっかり育ててくださいね」とのお言葉をいただき、ここでも大きな責任感を感じた次第でございます。

アドバイザーの皆様から「学校全体がさらに落ち着いて、前向きな子どもたちが育っていますね」というお言葉をいただきました。子どもたちを大きく育てていきたいという私たちの思いが子どもたちに伝わっているという手応えと自信をいただきました。一方で、ここで満足せず、引き続き「育てる4つの力」にはたらきかけ、子どもたちも、先生方もますます成長していく学校づくりにチャレンジして参ります。

長倉の杜、今はマルベリーを堪能中!

ん~、美味しい!

ん~、これは微妙...。

このところの大休憩、6年生を筆頭に子どもたちはマルベリー=桑の実に夢中になっております。どうやら低学年の子どもたちにとっては手が届かない高さに実がなっているようで、あちこちから「とってください!」というおねだりの声が。頼られた6年生も嬉しそうにとってあげて、優しい時間が流れていました。

先輩にとってもらった桑の実を先生に自慢!「いいでしょ~!」「えっ、桑の実?すごいね!」そして「懐かしいわね~。あの頃はこればっかり食べてた気がする」と本音で答える先生も素敵です!

改めて、長倉の杜の管理人さんに「これ何の実ですか?」と尋ねると、「これは桑の実だよ。赤い色はまだまだだよ。あっちの黒っぽくなった実の方がうまいんだけどなぁ」とのこと。

すると6年生が「みんな、まだ熟していないから、明日にしよう!」との呼びかけを。すると、「なんだ?なんだ?」と黄色い帽子の1年生が寄ってきて、「いいな~」「美味しそうだな~」となっていきまして...。でも6年生は優しく、「まだ熟していないから、みんな待って!明日を楽しみにしよう!」と呼びかけて1年生をなだめておりました。

3年生女子。「私はまだ美味しい桑の実にありつけていない。明日はあの実をゲットするぞ!」と言わんばかりの鋭い眼で高い位置の桑の実をじっと見つめておりました。

桑の木は、かつて養蚕が盛んだった頃、あちこちに植えてあって、桑の実は絶好のおやつでしたが、最近ではなかなかお目にかかりませんね。桑の実をかじる小学生も少なくなっているのではないでしょうか。自然豊かな長倉の杜は、これから様々な木の実がみのり始めます。子どもたちはそのことをよく知っていて毎日楽しみにあちこちを散策しています。自然を堪能する子どもたちの様子、これからもお伝えして参りましょう。

3年生、リコーダーにチャレンジ!

こちらウルトラマンへの変身ポーズ(昭和のお話で恐縮ですが)ではありませんで、自由の女神のポーズだそうです。

こちらは、ひげ爺さんのポーズとのこと。

3年生は、いよいよリコーダーへのチャレンジがスタートしました。リコーダーとの出会いの時間はとても大事!ということで、今年も根本美紀子先生をゲストティーチャーにお迎えして、リコーダー講習会を開催しました。

先ほどの自由の女神・ひげ爺さんのポーズは、素敵な音色を響かせるための大事な姿勢とのこと。そして「あいうえお」の「え」の口の形でリコーダーを加えて、「それで吹いて音を出してみましょう!」ということでいざ演奏へ!それはそれは子どもたちは夢中になって学習を進めていきました。その吸収力がすごい!授業の中頃には「シ・シ・シー・ラ・ラ・シ」=「ほ、ほ、ほーたる(蛍)来い!」が演奏できるまでになりました。「シ」の指づかいは本当に大変でしたね!

授業の終盤、子どもたち、この驚きの表情が!

根本先生、大きなバッグも持ち込んでいまして、その中から、まずは小さなリコーダー、ソプラニーノリコーダーを取り出して子どもたちに演奏してくださいました。高音の澄んだ音色に子どもたちから「かわいい!」の声が。

次に取り出したのは、大きなテナーリコーダー。子どもたちにとってはとても大きなリコーダーに見えたようで、先ほどのリアクションを見せた次第。

さらに根本先生、今度はもっと大きなバスリコーダーをドドンと!「笛が曲がってるし!」「指が届かないよ!」という感想も。「ミッキーマウスマーチ」を演奏してくださいましたが、その音色の重厚さに、夢と魔法のネズミのキャラクターで有名なテーマパークとはまた違った世界を感じた様子でした。

最後は、根本先生演奏のフルートに合わせてトトロの「さんぽ」を楽しく体を揺らしながら歌って終了!充実した時間を過ごしました。

その道のプロとの出会いは、子どもたちの感性を豊かにしてくれます。きっと3年生は、これから夏に向けてリコーダーに夢中になっていくのでしょうね。ドレミファソラまではうまくいくのに、シになると大変な音を出してしまう...ことでしょうが、あきらめずチャレンジし続けて参りましょう!

根本先生、流石でございます。今年も3年生をリコーダーと素敵な音楽の世界へとお導きくださりありがとうございました。

キレイになってよかった!

この時期の長倉の杜は、緑一色。ということで6月1日(木)、全校あげてのクリーン活動、草取りを行いました。分担された箇所を中心に、子どもたちも先生方も汗を流して活動しました。

北側の畑周りで活動する2年生とやまなし学級の子どもたち。草をとると野菜に栄養が行き届く!太陽の光もね!なんて会話をしながら活動していました。

校庭では5年生が水筒を持参して活動していました。運動会に向けて保護者の皆様にキレイにしていたのですが、ちょっとずつ草が復活してきましたね。1本1本つまんで丁寧に草を抜いていました。暑い中で大変でしたね、先生も!

子ども広場は4年生が担当。大きな花壇に駆けつけたときにはもう草がなくなっていて、勢いがありましたね。その後もあちこちの草取りをしてくれて時間いっぱい活動していました。

今年初参加の1年生は、教室前の畑の草取り。先生がスコップで土を柔らかくして、「草は根っこまでとるのよ!」「根っこについた土をしっかり落とすのが大事よ!」とのレクチャーを受けながら草山をたくさんつくっていました。「キレイになってよかった!」と自慢気に話をしてくれました。さて、キレイにした畑で、これから何を育てていくのでしょう?

皆さん、ご苦労様でした!そして学校をキレイにしてくれてありがとうございました。

いわき市では、毎年春秋の2回「いわきのまちをきれいにする市民総ぐるみ運動」を開催しており、本校の活動もその一環として実施しました。キレイになってよかった!という子どもたちの声を大事にしていきたいですね。美しい環境をつくり・守る心と行動力を育てるために、これからも私たち大人が率先して範を示して参りましょう!

修繕作業を進めていただいております。

朝の登校時、「あっ!直ってる!」っていう子どもたちのリアクション、ちょっとしらじらしいでしょうか...。

南校舎の時計が経年劣化により修復困難ということで、新しい時計と交換していただきました。子どもたちにお願いをしてこのポーズをとってもらいましたが、登校時の到着時刻、大休憩の終了、そして下校時の時刻を確認するためにとっても大事だったようで、時計が復活したことを本当に喜んでいました。

これまで使用して時計は昭和59年5月に寄贈していただいたとのこと。以来39年間、子どもたちのために活躍してくれました。寄贈していただいた木村様にはこの場でのご報告とさせていただきます。本当にありがとうございました。

外の水道も修復していただきました。こちらは子ども広場の水道。目の前には1年生の朝顔プランターや畑があります。これまではペットボトルを手にして、廊下や昇降口前の水道を使って何度も往復して水やりをしていましたがすっきり解消しました。

もっと大変だったのは3年生。南校舎の外水道が使えなかったので、モンシロチョウを観察するキャベツ畑への水やりのために、毎朝片道80mをペットボトルを持って移動していましたが、これからは片道10mへ。その分じっくり観察する時間がとれるようになりました。

教育委員会と業者の皆様にご対応いただき、子どもたちは大喜びです。ありがとうございました!あとは、大風で吹っ飛んでしまった子ども広場の人工芝の復活もぜひ...。

現校舎が稼働して40年前が経ちます。子どもたちの安全と充実した学びを支えるために、優先順位を確認しながら引き続き修復・修繕作業を進めて参ります。

クラブ活動でのチャレンジ!後編

4年生以上で実施しているクラブ活動。5月31日(水)は今年度3回目のクラブ活動。前回ご紹介できなかった残り2つのクラブの様子をご紹介。

まずは、工作・料理クラブ。「今日はどんな美味しいのをつくってるのかしら?」と調理室に入ってみたところ、今日は「プラ板キーホルダーづくりですよ!」とのこと。美味しいものにはありつけませんでしたが、子どもたちは自作の宝物づくりに夢中になっていました。

オーブンで焼き付けを担当する先生、どことなくパン屋さんに見えなくもないような...。ご苦労様です。

プラスチック版にお好みのデザインを描いてオーブンで焼きつけると、どうしても縮まってしまいます。それはなんでなのでしょう?どのくらいの縮小率なのでしょう?と不思議がたくさんみつかりますね。誰か解明してくれないものでしょうか?

外では運動クラブがサッカーにチャレンジ!4~6年生が紅白に分かれて試合をしていました。青空の下、じつに伸び伸びと。

そして、6年生が後輩たちこそ楽しんで欲しい!と一歩下がってプレーしている姿もじつにカッコよかったです。でも、そんなことは関係ねぇぜ!と4年生はボールに足をのせてこのポーズ!でございます。

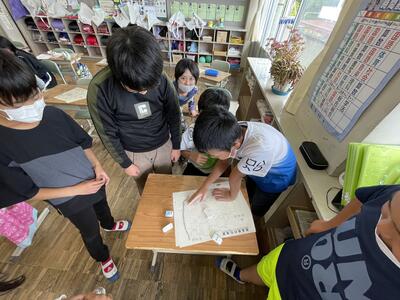

ハーフタイム中の白組。こういう時こそ作戦ボードを持ち出して、3-3-2-2とか3-4-1-4とか、鶴翼の陣やら魚鱗の陣やらと、相手に勝つための戦略を練っていただきたいと思った次第でございます。

4年生以上で実施しているクラブ活動。今年度は「本校で育てる4つの力」を働かせる取組となるように先生も子どもたちも意識しながら活動しています。これからの活動が楽しみなのであります!

5月30日(火)の授業の様子をあれこれと...

大きな声で!いや叫びに近い声量で「失礼しまあ~す!1年1組の~です。校長室を見せてください!」。元気よく子どもたちが入場してきました。「どうぞどうぞ!」と迎え入れたところ、「質問してもいいですか?」とのこと。「どうぞ!」という間も待たずに「これなんですか?」とのご質問が。「これはね学校のこうしょう(校章)と言ってね、じつは白鳥がね...」と説明をしていたところ、「この中には何が入ってるんですか?」と次の質問が。「あー、そこには学校の旗が入っていてね、大きな行事のときに...」と話してたところ、「失礼します。1年1組の~です。校長室を見せてください!」と、別のグループが入場。するとどんどんどんどん1年生が入ってきて、あれは?これは?の激しい質問攻めを頂戴しました。生活科の学校探検と、国語科の言葉づかいと、1年生の存在感が見事に融合した活動でございました。

なぜか職員室の方は静かだったようで...。

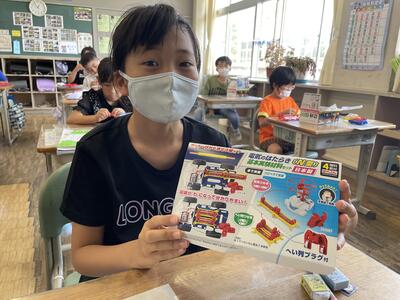

こちらは4年1組の理科。男子児童が「電流のはたらきの勉強です」と教えてくれて、女子児童が実験キッドを紹介してくれました。早く電流を流す実験まで到達したいのですが、細かい部品の組み立てに四苦八苦の様子、ぜひご覧ください。ちょっとずつ出来上がっていく喜びを感じながら、科学者への道を歩んでいって欲しいですね!

2年1組は国語。「点画」に着目して漢字の書き方を学習していました。右はらいと左はらいの違いは?難しいと感じるのはどの形?の質問に、自分の言葉で説明。書き方・書き順は動画を見て学習。そしていざ実践。すぐに鉛筆で書き始めたり、鉛筆の上下を逆にしてエアー書き(?)から始めたりとそれぞれのスタイルで活動していました。

2年2組も国語。こちらは「同じ部分を持つ漢字」に着目して書くことにチャレンジしていました。「今・会・社・刀に共通するのは?」「左はらい!」。では「今と言えば何を思い起こす?」「今は今!」といった会話も楽しみながら、漢字の意味や使う場面についても理解を深めていきました。

やまなし2組は、子どもたちの発想やデザインを発揮させての作品作り。新作双六でしょうか?デザインもさることながら、指示内容も独創的で毎回楽しませていただいてます。また毎月のカレンダーづくりにもチャレンジしていて、6月のカレンダーはどんな作品が出来上がるのでしょうか?

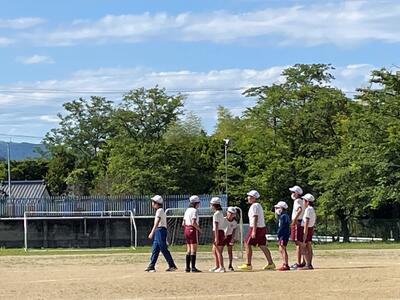

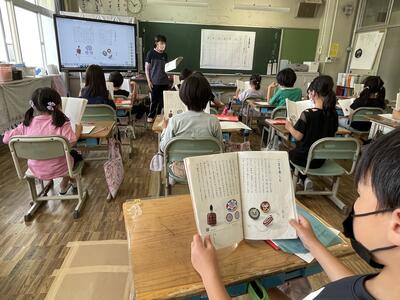

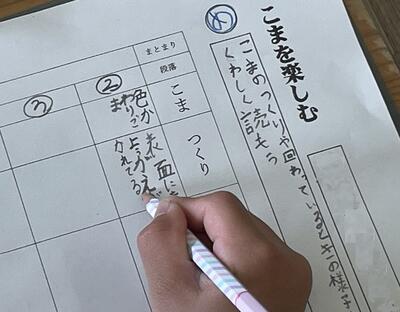

3年1組、国語でしたね。説明文「こまをたのしむ」の学習。まずは本文を読んであらすじを確認。そして、こまの造りや回っている様子に注目して、ワークシートにまとめる活動へ。本文の中に「表面」という言葉が出てきて、子どもたちから「表面ってどういう意味?」というつぶやきが...。先生の「それじゃー」という声に、子どもたちは「辞書だ!」と反応し、早速辞書を取り出して意味調べスタート。予想以上に短い時間で「表面」にたどりつく姿から、学習ツールとしての辞書がだいぶ浸透していることを垣間見ることができました!

明日から6月。引き続き、日々の積み重ねを大事にして、分かる授業・できるようになる授業の実践を探究して参ります!

図書館掲示を更新していただきました!

5月30日(火)午前中、図書館ボランティアの皆さんが来校し、掲示板を6月バージョンに更新してくださいました。そこを通りかかった子どもたち、いつものように「こんにちは!」、そして「ありがとうございます!」とのご挨拶。とても爽やかな風が流れておりました。

授業に向かうために通りかかったALTデニス先生ともご挨拶。

デニス先生に「These are the library volunteers.(こちらは図書館ボランティアの皆さんです!)」と格好付けて英語で説明したところ、彼から「Where are you from?(どちらからいらっしゃったのですか?」と思わぬ質問が飛んできまして、精一杯の指差しジェスチャーをしながら「ち・か・く!」と、日本語で答えてしまいました。でも、彼は優しいので「Near here!OK!(近くですね!大丈夫!)」と返してくれまして、加えて「Great!(すばらしいですね!)」と言ってくれました。わたしのことを「Great!」と言ってくれたんだと喜んでいたのですが、今になって、図書館ボランティアの皆さんの活動が「Great!」だったということに気づきました。赤面でございます。

下校時、偶然通りかかった2年生、Great!な掲示板を見て「ここ、カエルになった!」「雨が降ってるけど歌ってる!」「アジサイ!」とか言いながら鑑賞しておりました。そしてデニス先生も入ってハイポーズ!子どもたちを明るく元気づけてくれる Great!な掲示、どうもありがとうございました。

なお、繰り返しになりますが「図書館ボランティア」に参加していただける方を随時募集しています!月2回程度の活動です。興味のある方、お時間のある方、ぜひ学校までご連絡ください!

長倉田んぼ2023の目覚めでございます!

5年生の子どもたち、泥まみれになってチャレンジしました!

5月25日(木)、校内にある学習田「長倉田んぼ」、常磐公民館社会教育指導員の大平好一先生のご指導により、5年生が元気いっぱい田んぼの代かき作業を行いました。まずは大平先生の説明。「皆さんには米作りの楽しさを味わって欲しいです。そして大変さもね。今日は、田んぼの代かきです。この作業は稲を育てるためにとっても大事。苗を植えやすくするために、土をドロドロにして、石も拾って、平らにしていきましょう!」。子どもたちも元気に返事をしてやる気満々!わーわー言いながらも慎重に田んぼへと入っていきました。

途中、大平先生の声かけがとても素敵で、「まだまだ踏み足りないなぁ。もっと土をトロトロにね。シチューのように!」と言えば、子どもたちは「シチュー?もっと踏まないと!」と反応。「ここに島があるな、平にしないと苗を植えられないなぁ」と言えば、「島?本当だ、もっと踏まないと!」。「石だけでなく何かが埋まっているなぁ?」「これですか?去年の稲の根っこ?」「それもどんどん拾ってトロトロにね!」「わかりやした!」といった具合。子どもたちはどんどん夢中になっていって...。

初めは泥との距離感が遠かった子どもたちですが、大平先生の声に導かれて、だんだんと手も泥の中へ。泥のトロトロ感がいいね!とか、泥パックだ!とか言いいながら、予想通り全身泥んこ状態となっていきました。

途中、土の中にいたミミズやオケラが登場したり、それらを狙って至近距離までツバメが舞い降りてきたりと、田んぼと生き物の関係も実感することもできましたね。そして、鏡のような見事な田んぼが完成し、みんなで頑張ったことを実感しました。代かきチャレンジ大成功でございました!

そして作業の終盤、あの見慣れた後ろ姿が...。

昨年度まで常磐公民館の社会教育指導員として本校の学習をコーディネートしていただいた今野克博先生がお見えになり、子どもたちを激励?してくださいました。今年度からは学校評議員ですので、いつでもお越しください!

授業後の5年生。家庭科の授業よ!ということで泥んこになった運動着のお洗濯へ。「そっか、田んぼだけじゃないんだ!」と農家さんの営みにも思いを巡らせながら、みんなでゴシゴシしていました。

代かきだけでも大きな学びが生まれています。本校は、今年度も常磐公民館のパートナーシップ推進事業により、各学年で地域と連携した教育活動を創出して参ります。間をつなぐ大平先生には大変お世話になります。また、お忙しいところご協力いただいた地域の皆様にも感謝申し上げます。皆様とともに子どもたちを大きく育てて参りましょう!

今週も子どもたちからたくさんのHAPPYをいただきました!

5月26日(金)、今週も子どもたちは、よく動き、よく学び、よく遊んでおりました。毎朝正門前に立っていると、勝手ながら、子どもたちから様々なHAPPYをいただくことができます。

こちらは、水筒のストラップがとれてしまった1年生のために現れた助っ人のお兄さんたち。登校班の班長さんや高学年の皆さんが、どうやったら元通りになるのか?と知恵を出し合い、およそ3分かけて直してくださいました。困っている人を見たら放っておかない!という思いやりある行動に、遠くからではありましたが拍手を送りました!

こちら、「持ってきましたよー!」と報告にきてくれた4年生。学級でメダカを飼い始めたらしく(そういえば、4年1組も2組も、メダカの名前募集中!という張り紙が出ていました)、お家で飼っているメダカとともにミジンコを瓶詰にして持って来たとのこと。こんなに大量のミジンコを目にするのは何十年振り。昨年は、かなちょろ(カナヘビ?)を頭に乗せて登校する姿を初めて目にして大変勉強になりましたが、今年はミジンコでございます。また一つ貴重な場面に遭遇させていただきHAPPYをいただきました。

こちら、いったん昇降口に入って行ったのに、集団化してわたしのもとに駆け寄ってきた1年生の子どもたち。初めはもじもじしていましたが、突然大きな声で「お早うございます!」と元気に挨拶をして、さっと向きを変えてまた昇降口へ戻っていきました。呼び止めて「どうしたの?」と声をかけると、「いつも挨拶してるから、みんなで挨拶しに来たの!」ととびっきりの笑顔を見せてくれました。朝から涙が出て参りました...。大きなHAPPYをありがとうございました。

こちらはキャベツの葉っぱを持ってきた3年生。「卵と卵と卵」とのこと。「何の卵?」「ちょうちょ」「何て言うちょうちょ?」「モンシロチョウ!」「すごいね、こんなに見つけたんだ!」「やっと見つけた!」「幼虫は見つけたけど、卵はなかなか見つからないって言ってたよね」「そうそう!」と言ってスキップをして教室へ向かっていきました。わざわざ報告に来てくれたのですね。ありがとうございました。この後も大事に育てていってくださいね。

毎朝、子どもたちを元気よく(時にはなかなか目覚めず大変なときもあることと思いますが)送り出していただいていることに改めて感謝でございます。休日も、よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休むことと思います。来週も元気に登校してくることを心待ちにしております!

図書館ボランティアさんとのミーティングを開催しました!

G7サミットを彷彿させるこの写真、いかがですか?

5月25日(木)、図書館ボランティアの皆さんと打合わせを行い、今年度の活動について話合いました。本校の自慢の一つは学校図書館。4つの教室を使って、改めて紹介しますと、企画・展示室、読み物の部屋、調べ学習の部屋、絵本の部屋がございます。

そして、学校司書さんとともに活動している図書館ボランティアの皆さんも本校の自慢!「読書は心のビタミン!図書館は心のオアシス!」を合言葉に活動していただいております。具体的には、子どもたちへの読み聞かせや図書館掲示の毎月更新の活動を行っていただき、子どもたちを読書の世界へと導き、想像する楽しさを味わわせていただいております。こちらは昨年度の読み聞かせの様子。

図書館掲示板の今年5月バージョン、そして今日も朝読書に励む子どもたち。

本校では今年度、本と子どもたちのつながりをいっそう強化するための取組として、学級で図書館を利用する時間を確保すること、学年毎に推奨する本を紹介すること、家庭へ呼びかけていくこと等の説明をいたしました。コロナ禍ということもあってボランティアの皆様の活動は縮小等のご配慮をいただいておりましたが、今年は子どもたちのために伸び伸びと活動していくことを確認しました。皆様どうぞよろしくお願いいたします!

なお、「図書館ボランティア」に参加していただける方を随時募集しています!月2回程度の活動でございます。お時間のある方、ぜひ学校までご連絡ください!

クラブ活動でのチャレンジ!

4年生以上で実施しているクラブ活動。今年度は子どもたちの希望を踏まえ、イラストクラブ、自然科学クラブ、テーブルゲームクラブ、運動クラブ、工作・料理クラブを開設しました。そして「本校で育てる4つの力」を働かせる取組となるように先生も子どもたちも意識しながら活動しています。

5月24日(水)は今年度2回目の活動。こちらイラストクラブの様子。教室が静寂に包まれ、「私を表現する力」を発揮して一人ひとりが作品制作に没頭しておりました。書籍やタブレットを使い、アニメのキャラクター、車、歴史上の人物、さらには抽象画にもチャレンジしていました。今は色鉛筆の色の種類が豊富で、自分好みの色を創り出す姿も印象的でした。

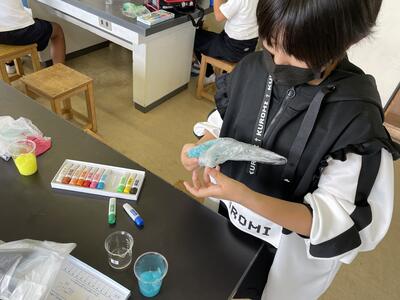

続いて、自然科学クラブ。この日のテーマはオリジナルスライムづくりとのこと。水やホウ砂等を基本の分量で混ぜ合わせ、絵の具で着色。そしてコネコネして感触を確かめていきました。

色の付け方によって、美味しそう、甘そう、塩っぱそう...と、感想の違いも面白いですね。真っ黒にした彼、わたしにはイカ墨に見えてしまい、笑いが止まりませんでした。

同じように作ってもあの独特の手触り感には違いが出たようで、そこが面白いところですね。材料の分量やコネコネの回数等の条件を変えてみて、それをデータ化して考察し、ぜひ科学論文にまとめて欲しいです!活動後はしっかりと手洗いすることも科学の基本ですね。

こちらテーブルゲームクラブ。当初の計画では、スペイン語で1を意味する かの有名なカードゲームにチャレンジする予定だったとのこと。しかし、本日それを持参したメンバーがたった1人だったとのことで、何をするか再検討したそう。そこで決まったのがこちらのゲーム。ずばり、消しピンゲーム!でございます。

このゲーム、小学校あるあるの一つですね。単純なゲームだからこそ、いつの時代も愛され続けているのでしょう。子ども時代をだいぶ前に経験してきたこちらの先生、現代の子どもたちには負けまいとかなり本気モードでございます!

力の入れ加減や消しゴムの魔改造等々で最強の消しゴムを作ってそれをプレゼンしてくれないかな~。或いは、技の数々をまとめて必勝マニュアル本を披露してくれないかな~。ちなみに、消しピンゲームは全国規模の協会が存在しているそうです。

本日は3つのクラブを巡って終わりの時間を迎えてしまいました。次の時間はどんな活動を繰り広げるのでしょうか、楽しみでございます。

5校時の様子、2年生編

5月24日(水)午後の授業、2年2組は音楽の授業中。「やまびこごっこで遊びましょう!」ということで、2つのグループに分かれて、「やまびこさーん!」には「やまびこさーん!」で返し、「まねするなー!」には「まねするなー!」を、そして最後に「じょうずだな!」には「じょうずだな!」と返し、楽しく歌っていました。

後半は「こいぬのビンゴ」にチャレンジ。歌詞には「B・I・N・G・O」とアルファベットがあり、手拍子や他の歌詞を入れて混乱してしまうという仕掛けもあり、「チャレンジし続ける力」や「私を表現する力」をフル活用しておりました。

お隣の2年1組では、さらにタブレット端末を上手に使えるようになろう!と、画像データの共有方法を学習していました。担任の先生から全体説明を受けて、「分かった・できるようになった人」はスモールティーチャーとなって、ヘルプを求めている仲間のもとへ急行!そこに先生も加わって、みんなで「あっ、そうやるのか!」と、どんどん「分かった・できるようになった人」の輪が拡大していきました。

1組は「仲間と高め合う力」を思い切り発揮していたようですね。電子黒板には、学級の仲間の様々な表情の顔が並んでて、楽しかったですね。

タブレットと言えば、昨日のやまなし1組。キャラクターを動かすプログラミングにチャレンジしていました。自分がプログラムを組んだのに、キャラクターは突拍子もない動きをしていまして、子どもたちはご覧の表情...。

担任の先生から「いいところに来てくれました!子どもたちが本気になってチャレンジしてます。褒めてあげてください!」と言うので、「よく頑張っているね!」と声をかけさせていただきましたが、子どもたちは集中しているとのことでノーリアクションでございました。またチャレンジしましょうね!

〒972-8322

いわき市常磐上湯長谷町上ノ台99の2

TEL 0246-42-2910

FAX 0246-42-2911

E-mail

nagakura-e@fcs.ed.jp