カテゴリ:今日の出来事

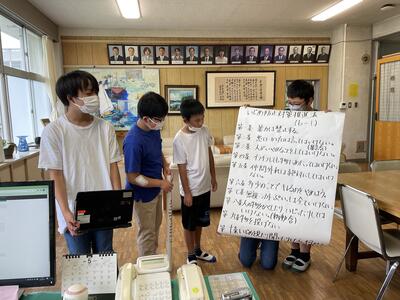

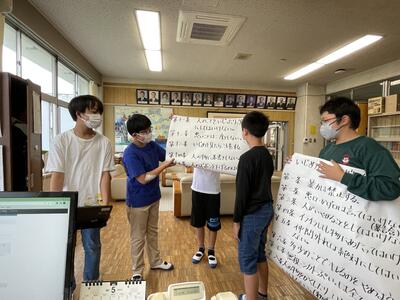

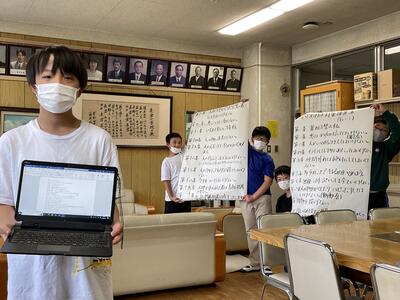

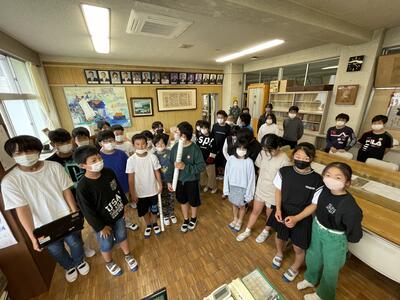

5・6年生受講「インターネットの使用について伝えたいこと!」

7月18日(火)、1学期最後の週がスタート!暑い日が続いていますが、子どもたちとともにもうひと頑張りして夏休みを迎えましょう!

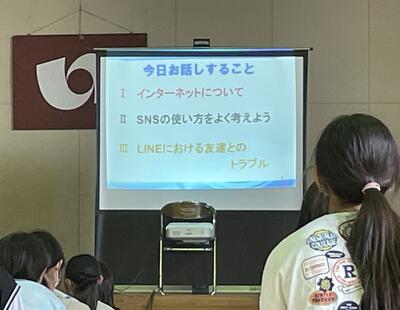

さて、13日(木)に、5・6年生はメディア講習会を開催しました。講師は、市青少年育成市民会議にご依頼申し上げ、いわきメディア指導員の佐藤先生にお越しいただきました。

本日の講話の柱は次の3つでした。

メディア指導員として長年ご活躍されてきた佐藤先生、インターネットによって全世界とつながっていることを丁寧に説明してくださいました。まさに諸刃の剣。便利さと危険性の両面をあわせもつインターネット世界、そしてSNS利用の仕方について、事故事例を踏まえて具体的に教えてくださいました。

まとめとしてメラビアンの法則が紹介され、人とのコミュニケーションにおいては、言語情報の影響は10%弱で、表情やジェスチャーといった視覚情報や話すスピードや声のトーンといった聴覚情報の方が影響しているとのお話がありました。直接会って話をすることこそ大事!というメッセージをいただきました。

講義後の質疑は、子どもたちからも様々なテーマが出されました。消去した画像や動画は本当に消去されているのか?加工処理した画像を公開したけど加工を外されてもとの画像を見ることは可能なのか?等々。それに呼応して担任の先生も、一方的に送りつけられたメールの対応策について質問をしていました。なんだかだんだん不安になってきたようで...。佐藤先生、ご指導ありがとうございました!

講義後、佐藤先生とお話しさせていただきましたが、子どもたちの質問テーマが多岐にわたっていたことから、子どもたちにとってネット社会は身近であることを実感しました。それに伴って危険な状況に遭遇する可能性も高い!ということですね。使い方については学校でも啓発して参りますが、ご家庭内でもネット利用の約束ごとと確認、それとフィルタリングの設定を重ねてお願いいたします。

夏休みを前に、計画・実施していただいた先生方にも感謝申し上げます!

今週は「新体力テスト」ウイーク!

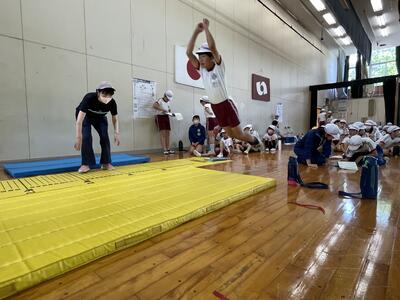

今週は1日2種目ずつ、こつこつと新体力テストを実施しています。体育館では、長座体前屈、立ち幅とび、 反復横とび、20mシャトルラン。

体育館通路では、握力と上体起こし。

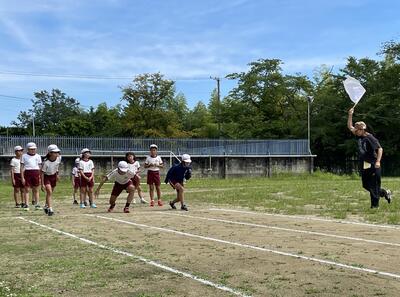

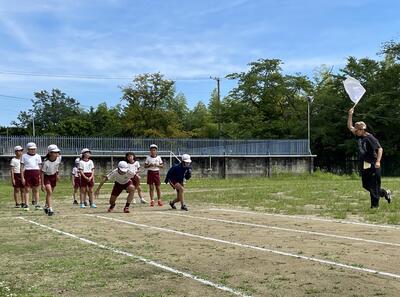

校庭では、ソフトボール投げと50m走。

今年も、6年生を班長さんとする縦割り班で活動しています。開始時間になると1年生教室には6年生がお迎えに参上、1年生は安心して初の新体力テストにチャレンジすることができています。

シャトルランでの一コマ。陸上大会でも入賞した6年生女子の走りに全員の視線が注がれ、いつの間にか体育館に居合わせた子どもたちから「がんばれ!」のかけ声が。それで最高レベルに到達して見事ゴール!大きな拍手!となりました。担任の先生ともハイタッチ。その後、自分の班の後輩たちが憧れの眼差しで走り寄ってきて、みんなルンルン気分?!で移動していきました。

どの種目会場でも、先輩が後輩を優しく気遣い、また活動を引っ張る姿があります。特に6年生は、ここにきてますます最高学年としての自覚が高まってきていますね!そして後輩は先輩の凄さを実感し、走り方や投げ方を真似してチャレンジする様子が見えます。

お互い見る・見られるというかかわり合いがモチベーションとなって、自己ベストを更新!の声もたくさん聞こえてきています。本校の子どもたちのよさをたくさん見ることができて、嬉しい毎日でございます。

今週は暑い日が続きました。校庭では日陰箇所を増やし、水分補給を十分に行わせてきましたが、流石に12日(水)は校庭の暑さ指数(WBGT)が危険域に達する数値でしたので新体力テストは中止にしました。一方で、低学年の下校時には、3日連続して雷雲が通過して教室待機へ。ご心配をおかけしました。来週で1学期も終了となります。お互い健康第一で過ごして参りましょう!

食育、「おやつ」について学びました!

本校では、正しい食習慣づくり、食品を選ぶ力の育成等をねらいに食育の一環として、毎年、カルビー株式会社様によるスナック・スクールを開催しています。今年も講師として加藤先生がお見えになり、7月11日(火)・12日(水)、3・5・6年生において各2時間ずつご講義いただきました。

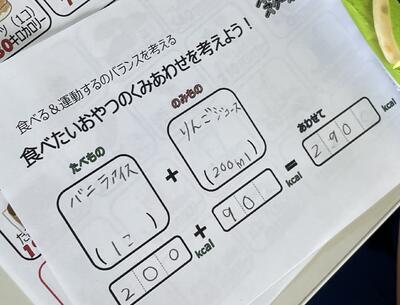

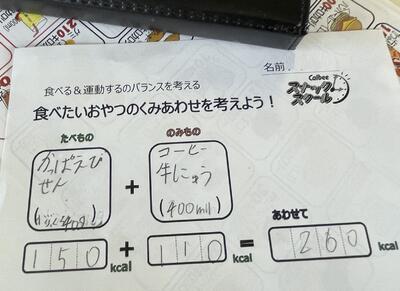

前半のキーワードは「200キロカロリー」。これはおやつのエネルギーの適切な量の目安。ポテトチップスに換算すると35gとのこと。この位だそうです。「案外多いなぁ」という印象でしたが、「実際はもっと食べちゃうよね!」の声も。

ちなみに、3年生、ふだん食べているおやつのエネルギー量を計算してみると...。

多くの子どもたちはカロリーオーバーとの結果が。中には「やっぱり食べ過ぎだったか」と自覚していた様子も...。加えて、夕食2時間前までにおやつを食べることは、血糖値の変動を穏やかにする効果があるのだそう。

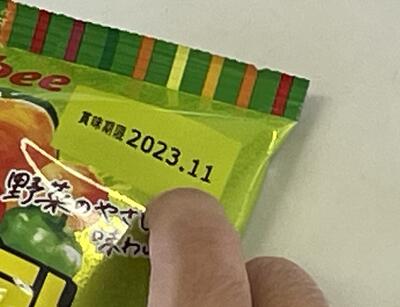

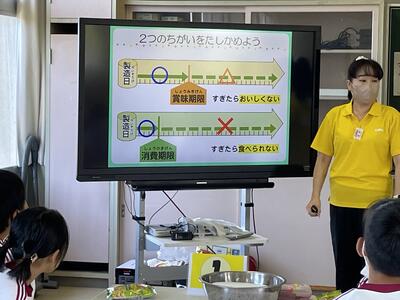

後半のキーワードは「パッケージの表示」。加藤先生から「今日の授業の教科書を配布します」とのお話があり、子どもたちの手元には教科書=「◯ッ◯◯ポテト」の実物が...。当然子どもたちは「やったー!」となったわけですが、続けて加藤先生から「どんな商品でもパッケージに書いてある表示を読むことが、皆さんの安全や健康を考えるためにとっても大事なのよ!だからこの表示は教科書なのよ」というお話があり、子どもたちは納得のご様子。すぐに冷静さを取り戻し、「原材料名」や「賞味期限」等の表示について、クイズやゲームを通じて具体的に理解していきました。

途中、ポテトチップスが完成するまでのプロセスをビデオで視聴しました。「すげぇ量のじゃがいもだ!」「あんなに早く運ばれていくんだ!」「機械ばっかりだ」「働いている人少ない」「厳重な服装で大変そう!」等々のつぶやきが。また、揚げ油にはパーム油を使用していて、環境や人権に配慮したパーム油を証明するRSPO認証マークの表示を開始したとのこと。広く深い視点から「おやつ」をとらえることができるようになったでしょうか?

最後はポテトチップスのご試食へ。わたし、授業中、ずっと銀色に輝くボウルの中身が気になっておりまして、何度も手を伸ばしていただこうとしたのですが、その度に子どもたちに怒られてしまい...。ここでやっと子どもたちと仲直りすることができました。おやつは仲違いの要因ともなりますが、仲良くなるきっかけにもなるんですね。

あら、今野先生まで...。昨年度まで常磐公民館で地域連携事業を担当していた今野先生から本事業をご紹介いただいたご縁で本日もご参観いただきました。見事な食べっぷりでございます。3年生にとってもお馴染みの今野先生、自然と子どもたちの中へ。寄り添ってくださりありがとうございました。

クーラーの効いた部屋でのおはなし会、2年生編

7月11日(火)、図書館ボランティアの皆さんによる「おはなし会」を行ってくださいました。今回は2年生が対象。いつもは畳の部屋で行っていますが、この日は猛暑日。よってクーラのあるコンピュータ室に場所を移して開催しました。本日のメニューはこちらです。

絵本「にんじゃあまがえる」は、カエルが持ついろいろな能力を忍者に見立てて紹介していく内容。「葉っぱ隠れの術!どこにカエルはいるでしょうか?」の問い掛けに、もの凄い勢いで答える子どもたち。さらにさらに...と、カエルの魅力にもすっかり引き込まれていきました。

続いて「おかしな かくれんぼ」。絵本の造りにひと工夫あって、意外な展開に一喜一憂!「えー!」だの「おー!」だの言いながら好奇心をくすぐられたご様子。「よくばりすぎたねこ」は本の名前の通りのストーリーで「やっぱり欲張っちゃダメってことね」と感想を話しておりました。

絵本「ともだちや」。キツネが主人公のお話で、友達はお金で買えるのか?がテーマ。最後にオオカミがキツネに向かって「本当に友達か?」と問い掛けます。この言葉は子どもたちの心にも響いた様子で「友達ってなんだろう?」と、無言でじっと絵本に集中する子どもたちの目が印象に残りました。

最後のお話は、積み重ね話「わらぶきやねのいえ」。イラストが1枚ずつ紹介され、その度にストーリーが付け加えられていって、最後にはイラスト8枚分のお話が完成。子どもたちはボランティアさんの後に続いて復唱していくという仕掛け。「わらぶき屋根の家」からスタートし、「わらぶき屋根の家に住んでいるおじいさん」と続き、最終的には「わらぶき屋根の家に住んでいるおじいさんが飼っている...(中略)...お地蔵さん」となっていきました。けっこう頭を使うので子どもたちも必死に復唱!また「この本の読み聞かせをやってみたい人?」の呼びかけがあって2名がチャレンジ!見事成功して大きな拍手をいただきました!

ラストは、ボランティアの皆さんからのプレゼント。最後に読んだ「わらぶきやねのいえ」のイラストと台本。「お家の人にも読んで聞かせてあげてね!台本を見ないで出来たら最高よ!」とのメッセージ。早速、まずはお友達からということで台本を読み合いながら教室へと帰っていきました。

ボランティアの皆さん、本日も子どもたちに心の栄養と上質な思考の時間をありがとうございました。図書館前の掲示板も夏バージョンに模様替えしていただきました。次回は、9月に3年生対象とのこと。引き続きよろしくお願いいたします。

やまなし2組、授業研究を開催!

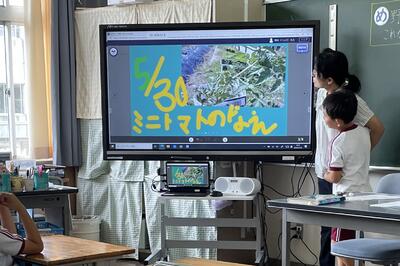

2年生から4年生の子どもたちがそれぞれの個性を発揮し合って元気いっぱいに学んでいるやまなし2組。7月5日(水)、生活科・総合的な学習の時間で授業研究を行いました。

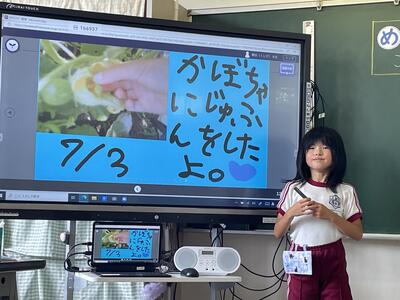

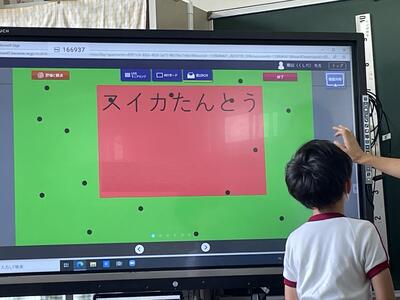

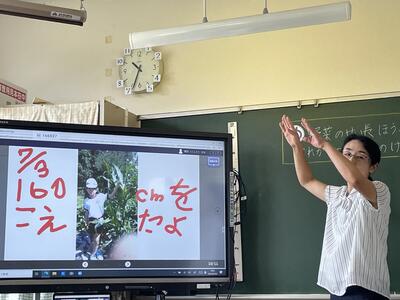

やまなし2組は学級園で一人1野菜を担当しての栽培活動にチャレンジ中!本日は「野菜の成長報告会をして、これからの計画を立てよう!」というめあてのもと、一人ひとり観察記録をタブレットを使ってまとめてプレゼン大会を行いました。

しろうり、トマト、らっかせい、ピーマン、とうもろこし...。それぞれに写真を使い、コメントを書き加えて、恥ずかしそうにしながらもノー原稿での発表、よく頑張りました。決して順風満帆の栽培ではなかったことも伝わってきました。それとスイカのプレゼン、表紙のデザインが素敵!

後半は、これからの活動について意見交換。ここでも「肥料をあげる」「整枝する」「栄養が届くように草むしりをする」等々、具体的な内容をあげていました。「美味しい野菜を食べたい!」という大きな目標があって、「育ててみたい」という意欲をもち、実際に野菜作りを通して、知のネットワークを自ら築いてきていることを実感しました。まさにアクティブラーニングでございます。本日の授業も大成功でございました!

授業後の振り返りでは、担任の先生から「子どもたちのよさや出来ることを引き出して試行錯誤を繰り返しながら授業づくりにチャレンジしていますが、まだまだです!でも子どもたちは毎日本当に頑張っていて、家庭や地域の方にも上手に伝えていきたいです」というお話がありました。その思いに寄り添い支えて参ります。

支援員さんのさりげないサポートも子どもたちの学びをしっかりお支えいただいております。

また、担任の先生の素晴らしいところを2つほど。1つは、子どもたちとの話合いの中で、全身を使ってのボディーランゲージ。子どもたちの五感に働きかけていました。もう1つは板書。本日の授業に見通しを持たせるために、タイムタイマーで時間を見える化していました。また、今日の授業に見通しを持たせるために段階毎にカードを貼り付けていって、そのカードも文字だけでなく活動内容が分かるイラストも入れていました。そして活動が終了したと同時にカードをはがして、次の活動はこれ!と、視覚に働きかける取組をしていました。これはユニバーサルデザインの視点に基づく授業づくりですね。お見事!学びの多い授業研究会でございました。

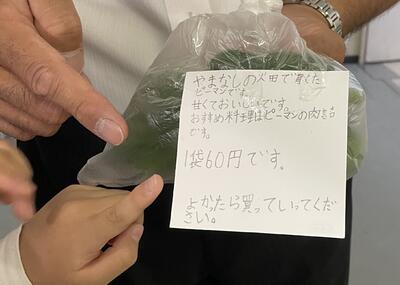

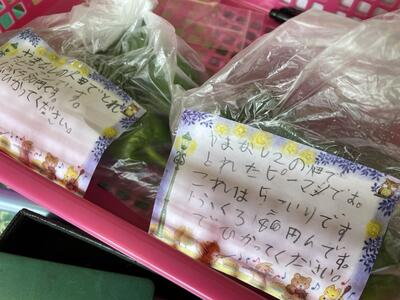

毎朝、用務員さんも巻き込んで野菜の収穫をしているやまなし2組の子どもたち、時々職員室にやってきて「美味しい野菜はいかがですか?」と商いも始めた次第。「あまくておいしいです。おすすめ料理はピーマンの肉詰めです。」と、買ってもらえるようにコメントまで添えていて、きっと学級であれこれ作戦を練っているのでしょう。

そう言えば、先週は60円だったのに、今週は80円に値上がりしておりまして、「どうして?」の質問に、「いろいろ大変なんです!」とのこと。もはや立派な生産者でございます。ちなみに買わせていただいたピーマン、ご指示いただいた通りに肉詰めにしてみました。それはそれは美味しかったですよ!ご馳走さまでした。

6年生、じゃがいもの収穫にチャレンジ!

新しい一週間が始まりました。お星さまにお伝えした願いごとをかなえるために今週も頑張って参りましょう。猛暑日が続きますので健康面にご注意ください!

さて、6月28日(水)のことになります。じゃがいも畑には今野先生のお姿が。今年も収穫の時期を迎え、6年生がじゃがいも掘りにチャレンジしました。「メイクイーンはカレーかな、きたあかりは煮くずれしやすいけど甘いがんね!」というお話を聞いて、6年生、がぜんやる気が出てきて...。

立派なサイズから豆粒サイズまで、1個たりとも逃すまい!と夢中になって掘り起こしておりました!

今年もバケツ5杯分のじゃがいもが収穫、大豊作!途中、畑の中から、それはそれは太くて長いミミズさんがたくさん出て参りまして子どもたちも興味津々。うわっ!って嫌がる様子もなく、「このミミズのおかげでじゃがいもがたくさんとれたんだね!」って会話、さすがは6年生。6年間ずっとこの畑をホームグラウンドにしていただけあって、ミミズのパワーをしっかりと理解していました。

本校では、じゃがいも引継ぎの儀式があって、今年も6年生から5年生にじゃがいもが手渡されました。じゃがいも畑の隣では、5年生がきゅうりとさやえんどうを育てていて、今野先生から追肥の仕方のレクチャーを受けておりましたが、「来年はじゃがいもだがんね!」と声を掛けられ、早くも「あのじゃがいもか!」と思いを巡らせておりました。

じゃがいもはさっそくご自宅へお持ち帰り。後日、「カレーに入れました!」「ポテサラつくったんですよ!」「みそ汁に居れたら甘かったです!」等々の報告をしてくれました。ジャガイモ栽培2023、大成功でございました。

七夕集会2023、星に願いを!

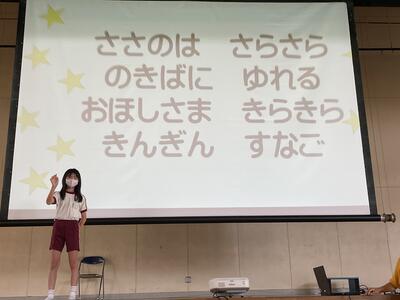

毎朝、低学年教室から聞こえてくる子どもたちの歌声。6月はカエルの歌、7月に入ってからは「♩ささの葉さらさら~」が聞こえています。本日7日(金)2校時、体育館で代表委員会主催による七夕集会を開催しました。

「願いごと発表」では、各学級の代表児童が短冊に込めた願いや思いをお話しくださいました。「みんなが幸せになりますように!」「オリンピック水泳で金メダルをとって元気を届けたい!」「水泳25m泳げるようになりたい!」「家族で元気に過ごせますように!」「七夕展でよい賞がとれますように!」「算数100点とれるように頑張ります!」「男女共同参画社会にかかわる仕事に就きたい!」「プロサッカー選手になりたい!」「お母さんと遠出したいです!」「アイスクリームやさんになりたいです!」。

続いて代表委員が「七夕の由来」について絵本の読み聞かせ、気持ちを込めてしっかりと語り部の役目を果たしていました。

そして「七夕◯✕クイズ」。「彦星さんが飼っていたのはサイである。◯か✕か?」。正解に一喜一憂、司会の4年生、会場を盛り上げてくださいました。

ラストは「たなばたさま」を合唱。今夜から星空を見上げて、彦星さんと織姫さん探しが始まるのではないでしょうか?

代表委員会の皆さん、楽しい時間の創出ありがとうございました!

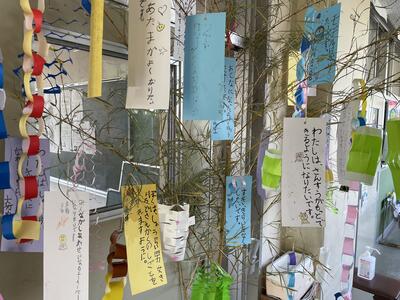

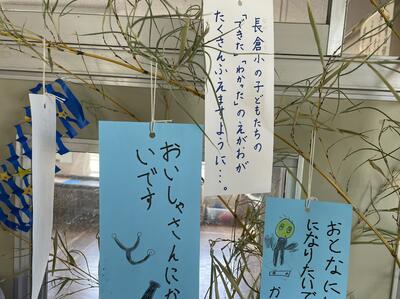

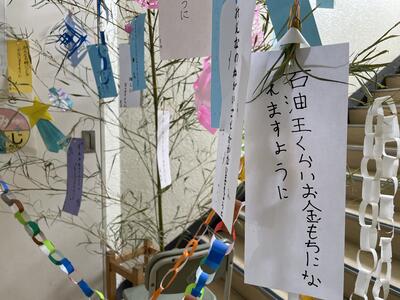

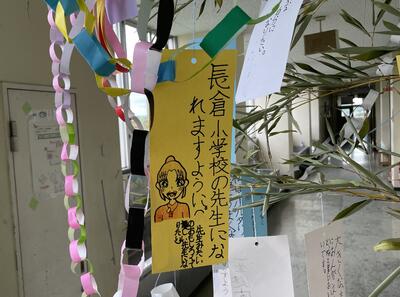

さて校舎内、各学級前には笹飾り が。短冊には、世の中の幸せやこれからの自分の目標等々の美しい!願いごとが記してあります。一方で、正直!な願いごとも...。それはそれで認めて参りましょう。

わたし個人的に特に感動した短冊はこちら。ぜひぜひ叶えましょう!

ちなみ、飾り付けに使った笹に見立てた竹は、ご近所様のご厚意によるもの。用務員さんと教頭先生と調達して参りました。通りかかった地域のご年配の方から「なんだい竹かい?そんなに何するのよ?」とお声がかかりまして、「学校で七夕飾りに使います」とお話しすると、「そりゃいいね。子どもらのためにありがとうね!」というお言葉を頂戴しました。この『子どもらのためにありがとうね!』は心に響きました。まさか感謝の言葉をいただくとは。まさに子どもたちは地域の宝でございます。よし!子どもたちや先生方の願いが叶うように、長倉小学校はこれからも全力でチャレンジし続けていくぞ!

若手教員の短冊、あなたの願いごとも叶えるぞ!

給食の楽しさと大切さと!調理場の皆様にご訪問いただきました。

7月5日(水)、いつも給食を調理・提供していただいている常磐学校給食協働調理場の皆様がお越しになり、給食の様子、特に子どもたちの食べっぷりをご覧いただきました。

途中、栄養教諭の先生から子どもたちにご講話をいただきました。「食事は単に食べるだけではなくて、生産者の皆さんやつくっている方たちにも感謝することも大事ですよ。そして食事作法・マナーにも気をつけましょう!」のお話しに、急に姿勢がよくなって、お茶碗を手に持つ姿が増えたような...。みんな分かっているんですね!

そして、「明日のメニューのテーマはSDGsで、カナガシラというお魚が入っています。このお魚、本当に美味しいのですが、調理に手間がかかるので残念ながことにあまりお店に並びません。せっかく獲れたカナガシラ、もったいないので今回取り上げて、フライにしてお出しします。ぜひ味わってみてください!」とのこと。子どもたちも「大事なことだよね!」と早くも明日の給食に思いを巡らせておりました。

4年2組では、栄養教諭の先生から「メニューのリクエストはありますか?」の呼びかけがございまして、「ねぎみそ」「唐揚げ」「ケーキ」「グレープフルーツ」「さくらんぼ」「ぶとう」...と盛り上がりました。「切り干し大根!」には「案外いいかも」と支持する声が、「ツナご飯!」はもはや郷土食でしょうか、「黒毛和牛のカレー!だめかな?」に対しては栄養教諭の先生から「美味しいビーフが入ったカレーをお出しします!」との回答があり、さらに盛り上がりを見せておりました。

訪問後、皆様から「子どもたちの身支度や給食室の整理整頓がしっかり行われていました。メニューのリクエストが多く、給食への期待の高さを感じました。」とのお言葉をいただきました。学校からは、物価高の折、あれこれやりくりしながら、栄養バランスと今風の美味さにも気を配りながら給食を提供してくださっている皆様方に改めて感謝申し上げた次第でございます。毎日の給食、しっかり食べきって、暑い夏を乗り越えて参りましょう!

あっ!本日の給食、肝心のカナガシラのフライ、写真に撮るタイミングを逃してしまいました...。申し訳ございません。感想は子どもたちからお聞きください。そしてご家庭でもぜひご賞味くださいませ。

#カナガシラ

歯科衛生指導を開催中!

7月4日(火)、学校歯科医の菅原勝人先生と3名の歯科衛生士の皆様にお越しいただき、学級を回ってお口の衛生指導を行っていただきました。2校時は1年生へ。テーマは「歯と食べ物」。まずは養護教諭から、歯によい食べ物や6歳臼歯についての学習を行いました。

その後、染め出し液を使って、歯磨き状況のチェック!赤く染まったところが磨き残したところ。子どもたち恐る恐る鏡で自分のお口の中をチェック。「真っ赤だ!」となった次第でございます。中には「こ、こ、こんなに赤くなっちゃって大変だ!」とこの表情...。

自分のお口の中にビックリ!お友達のお口の様子も見てまたビックリ!でございました。それでは!ということで菅原先生のご登場!正しいブラッシング方法を丁寧にご教示くださいました。奥歯からね!歯と歯茎の間もね!シュカシュカってね!どう?そう!上手だね!と。衛生士さんから励ましのお言葉もいただきながらチャレンジしていきました。

給食後の歯磨きもスタート!お家でも、学校でも、今日教えていただいた歯磨きの方法を実践して参りましょう!虫歯のある人は早めの治療を。そしてむし歯ゼロをずっとずっと続けて参りましょう!

なお、菅原先生には11日(火)と19日にもお越しいただき、全学年、次のテーマでご指導いただきます。今年は全学級染め出し液を使っての歯磨きチェックを行います。菅原先生、今年もどうもありがとうございます!

2年生

「6歳臼歯、歯の王様」

3年生

「どうして虫歯になるの?」

4年生

「歯の生えかわり」

5年生

「小学生でもなるんだよ、歯周病」

6年生

「たくさん嚙んで元気なからだ」

やまなし学級

「正しい歯みがき」

授業研究会、私たちも日々勉強、チャレンジです!

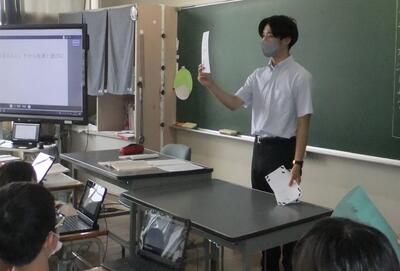

6月30日(金)、期待の新人教員が4年2組において授業研究を実施しました。初任者研修の一環でございます。授業は国語科のつなぎ言葉、接続語の学習です。

初めに、前時までに学習したつなぎ言葉を復習。順接・逆説といった6種類のつなぎ言葉を拡大コピーした表を準備して確認しました。前の授業と今日の授業を関連付ける大事なひと手間、Good!

そして「今日はこのつなぎ言葉を使って、実際に文章を作ってみよう!そしてみんなで読み合おう!」と授業テーマを設定。子どもたちは「自分でつなぎ言葉を選んで、タブレットを使って文章を書き込んでいきましょう!」という指示を聞いて夢中になってチャレンジしていきました。

先生は一人ひとりの活動状況を見て、優しく言葉をかけてさりげなく子どもの学びを支援していきました。そのさりげなさは、子どもたちに安心感を与えていましたね。大事です。Goodです!

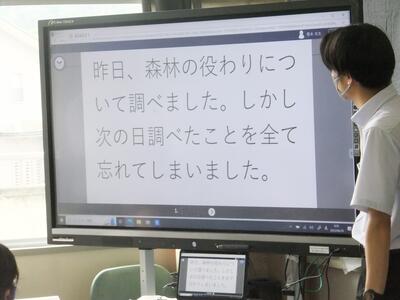

そしてこの授業のヤマ場!子どもたちがお互いの作品を紹介し合う場面へ。ある一人の作品を電子黒板に映し出して「どうでしょう?」「意味は通じるかな?」と問いを投げかける先生、それに自由闊達に意見や感想を述べて応える子どもたち。普段から子どもたちの声を大事にしているからこそですね、Good!

子どもたち、出来た感!を大きく味わいましたが、ここで満足しない先生。さらに理解を深めさせようと「今から選ぶカードに書いてある つなぎ言葉 で文章を作ってみよう!」というチャレンジへ。子どもたちは、使えるつなぎ言葉が指定されてしまうので「え~、できるかな」と思わず本音が。でも、さっきはできた!という成功経験が子どもたちの背中を押して、積極的にチャレンジする姿を見ることができました。

学習のまとめは、今日の授業でできたこと・分かったことを記録。タブレットの画面や板書をじっと見つめて授業を振り返ってしっかり書いてまとめをしていました。子どもたちのノートを見ると、いつも書くことも大事にしている様子がうかがえました。まとめる時間もしっかり確保しているところ、Very Good!です。

そんな期待の新人を、温かく見守っている先生が...。いつも彼を支えている指導員と学年主任の先生、そして算数の授業でタッグを組んでいるベテラン先生です。お三方のご支援にも改めて感謝でございます。

放課後、校長室で授業の振り返り。「時間通り進行することはできました。でも、まだまだです!」との自評。自分の勝手よりも子どもたちの成長を第一に考え、子どもたちが成長する姿を探究しているその姿勢、とても頼もしく感じました。新人教員のチャレンジに大きな拍手!

また、多くの先生方が授業に馳せ参じ、参観しました。放課後の職員室、彼を励まそうというよりも、ご自身の指導力を高めようとあれこれ意見を出し合いにぎやかでした。私たちも日々勉強、そして子どもたちのためにチャレンジでございます!

全校集会を開催しました!

6月29日(木)、全校集会を開催しました。今回の集会は大きく2つの内容。表彰式と保健委員会からのお話です。

まずは表彰式。1つ目は、いわき市歯科医師会主催の「歯と口の健康週間 図画・ポスター・書写・標語コンクール」。本校からは、ポスターの部で5年生が銀賞、書写の部で1年生が佳作、標語の部で2年生が金賞を受賞しました。また、卒業生が書写高学年の部でいわき市長賞を受賞、嬉しい報告をいただきました。

表彰2つ目は、本校の保健委員会主催による「良い歯の表彰」。今年の歯科検診で虫歯がなかった88名、そして虫歯が6年間1本もなかった7名に対して、それぞれ代表に保健委員会オリジナルのカラフルな賞状を手渡しました。

表彰3つ目は、6月21日(水)に6年生がチャレンジした陸上大会の表彰式。入賞者は過日お伝えした通りでございます。かくも多くの選手に賞状を渡すことが出来て嬉しい限りです!

続いて、保健委員会の6年生が前に立ち、歯の治療とむし歯の予防の呼びかけを行いました。「食べた後は丁寧に歯を磨きましょう!」「虫歯菌は甘いものが大好き。食べるおやつにも気をつけましょう!」等々の解説。そして「来週から、給食の後の歯磨きを始めます。しっかり磨きましょう!」との呼びかけで締めくくりました。

保健委員の皆さんは先日の委員会での練習の成果を見事に発揮して、立派に役目を果たしました。ありがとうございました!全校集会の場も利用して、子どもたちの活躍の場をどんどん増やして参りましょう!

1学期のまとめの委員会活動

6月26日(水)、4年生以上で組織している各委員会活動を行いました。

図書委員会、今年もたくさんの本を読んでもらおう!とお昼の放送での図書紹介等にもチャレンジしてきました。この日は、図書館をもっと利用してもらおう!とポスターを制作し、学校司書さんとも相談して掲示活動を行いました。次の日の朝、早速効果が現れたかのように貸出カウンターには長蛇の列が。貸出業務も嬉しい悲鳴!といった状況でございました。

放送委員会、6年生が学級の活動で不在、でも5年生が中心となって話合いを進めていました。朝とお昼の放送を担当していますが、取り組み方の質を高めよう!という反省が。次の日のお昼の放送室、放送開始前に手順を確認して、いつもよりスムーズに放送を運営することができました。頑張ったね!この後、先生紹介の番組作りにもチャレンジするとのことです。

運動・環境委員会、いつもは体育倉庫の整理整頓、花壇への水やり等で大活躍の皆さん。今日は日頃の活動状況について課題はないかという話合いを。「先生に言われる前にやりましょう!」という意見もあって、委員会活動の意味をしっかり理解している姿に感心感心。

給食委員会、今日は梅雨時を迎えて衛生面の確認ということで、配膳台をきれいにしたり、お盆洗い用洗剤の確認等を念入りに行いました。「なんで台車を移動させているの?」という質問に「運搬の順番を考えるとこの方がいいはずだから」との回答。さすがです。毎日責任を持って活動しているからこそ気づくことですね!

保健委員会は、賞状を作成していました。どうやら全校集会で、虫歯ゼロの表彰式を行うとのこと。合わせて虫歯予防の呼びかけも行うそうで、リハーサルにもチャレンジしていました。「緊張します」と本音を語りながら、本番に向けて原稿を読み込んでいきました。本番が楽しみ!

今年度から活動に加わった4年生も含めて、どの委員会の活動もすっかり板に付いてきて、積極的に動く姿が印象的でした。こういったところからも子どもたちの成長を感じることが出来ますね。夏休み前、子どもたちのもうひと伸びを期待してさらに声をかけて参ります!

この日の下校時、西から黒く大きな雨雲が近づいてきてゴロゴロと...。いわゆるゲリラ豪雨が心配されたのですが、本校通過の直前になって急遽進路を北に変えて去って行きました。よかった!とホッと胸をなで下ろしましたが、じつは本校の教務主任の力によるものだったのです。

「子どもたちの安全な下校のために!」と気持ちを込め、フーッ!!と勢いよく雨雲に向けて息を吹きかけていたのでした。おかげで子どもたちは天気の心配をすることなく、いつも通り元気に下校することができました。教務主任、お見事!

いじめのない、みんなが楽しいと言える長倉小学校へ!

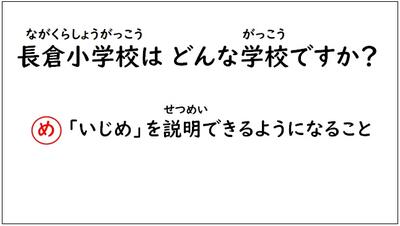

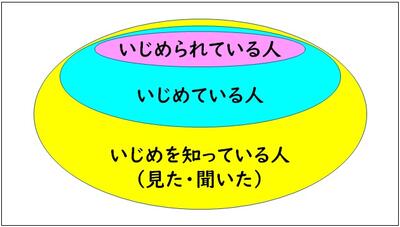

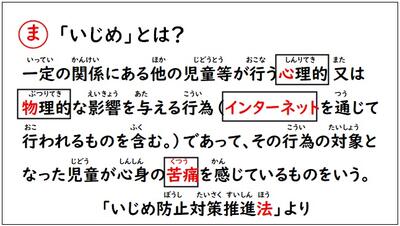

子どもたち一人ひとりの多様な幸せと社会全体の幸せである「Well-being」、第7次福島県総合教育計画の合言葉でございます。しかしながらまだまだ成長途中の子どもたち、時にはお友達とトラブルを起こしてしまうこともあります。多様な生き方を尊重し合う大切さとともに子どもたちの人権意識を高めていくことをねらいとして、5月の全校集会で、「いじめを説明できるようになろう!」をテーマにして子どもたちに解説し、少しの時間でしたが対話をしました。

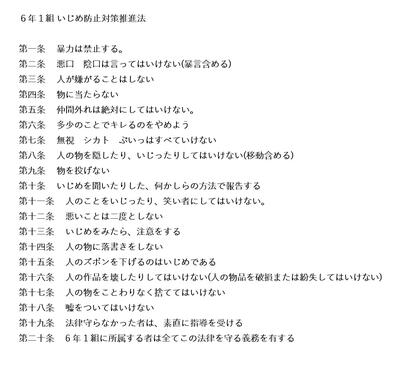

するとその日の放課後、校長室に6年生がお越しになり、「わたしたちで『6年1組いじめ防止対策推進法20箇条』をつくったので聞いてください!」とお話しになりました。

6年生は社会科の授業で、憲法・法律を学習していて、全校集会での講話を受けて、自分たちなりに「いじめ」について考えてみたとのこと。「いじめをしてはいけないけど、絶対にいじめをしないとまでは言い切れない。でも学級でいじめをおこさないためにみんなで気を付けることはできるはず。なので意見を出し合って、いじめを起こさないように気をつけることを20箇条にまとめました」というお話し。感想を求められましたが、感動でございます。一人ひとりを大事!という思いで団結した6年生、お見事でございます!

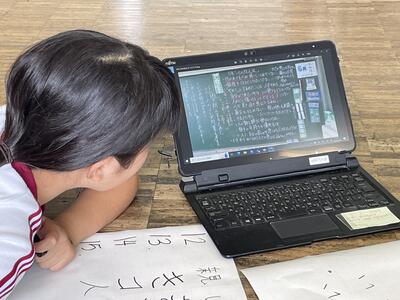

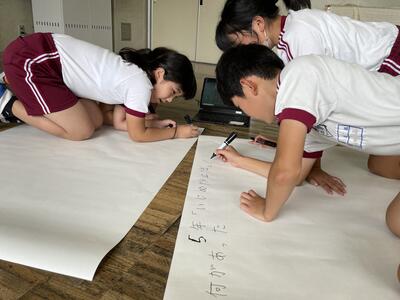

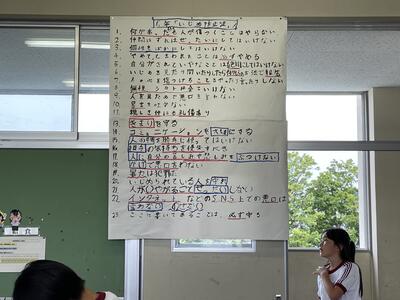

さらにこの話には続きがありまして、6年生にほど近い5年生も、いじめや人権について話合いをしたとのこと。「やっぱりいじめはだめだよね!」という思いに至って、それをどう行動に移していくかが話題になり、それなら6年生に学ぼうということで話を聞いて、結果、6年生に倣って「5年いじめ防止法」を制定したとのこと。5年生は23箇条です!とのことで、代表委員が休み時間を使って模造紙に条文を書いていました。

この取組を通して、子どもたちは、きまりや約束事を決めるときは、自分の意思を伝えること、相手の意思を尊重すること、対話を通じて合意形成を図っていくことが大切という経験をしています。小学生なりに「Well-being」を追い求めて実践していること、またそれができること、私たちも勉強になっています!

さあ明日から7月。来週は、保護者の皆さんとの個別面談も実施されます。子どもたちの成長を共有してさらに大きく育てていくための目標と手立てについて、わくわくしながら話し合って参りましょう。宜しくお願いいたします。

3年生、わくわく探検隊の初夏編

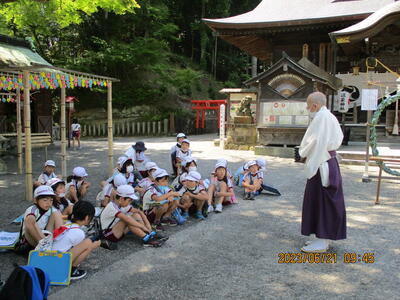

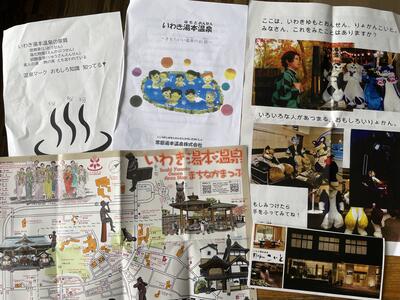

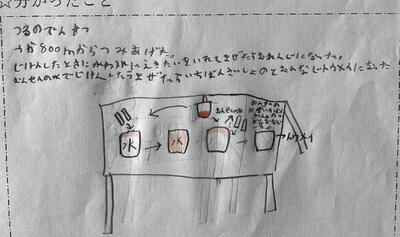

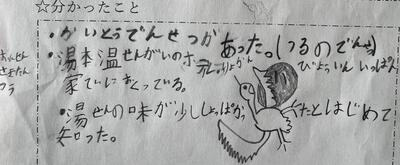

6月21日(水)、2年生に続いて3年生も生活科フィールドワークを実施しました。常磐支所(温泉タンク)を経由して湯本温泉株式会社さま、温泉神社さま、こいと旅館さま、そして鶴の足湯を訪問。2年生の時よりも遠く、広く、そして深く地元を学びます。今回も常磐公民館の大平先生にコーディネートをお願いし、当日もご同行いただきました。

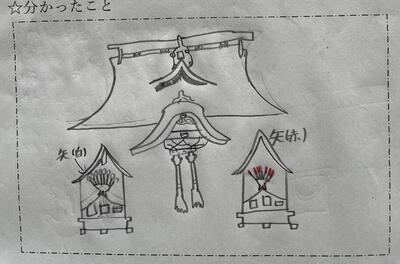

まずは常磐支所の温泉タンク。昨年も訪れてはいたのですがあまり意識していなかったようで...。「このタンクの中の温泉はどこから来ているのかな?」「なぜ鶴が描かれているのかな?」といったところが今回のフィールドワークのポイント!

たくさんのパイプが見える施設、ここが湯本温泉株式会社。湯本温泉の歴史とともにお湯はどこからやってきて、どこに流れていくのかをテーマに丁寧にご説明いただきました。

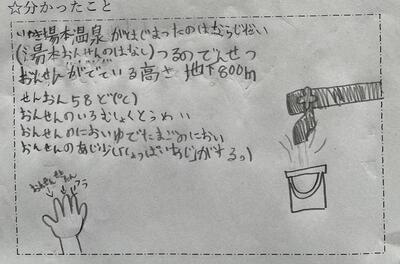

特に、湯本温泉の泉質のすごいところ!について、赤色の液体が透明になる!という実験を通して解説してくださいました。子どもたちなりに「お肌がきれいになる!」「からだの錆がおちる!」と解釈。科学的思考の世界にお導きくださいました。

続いて温泉の井戸!へ。ここが湯本温泉の出発点。汲み上げた新鮮な温泉を五感をフルに使って学習。特に嗅覚が鍛えられたかな...と。なかなか入れないところ、貴重な体験をさせてただきました。

次に向かったのは、千年以上も昔からこの地を見守り続けてきた温泉神社。神主さんのお話は、まさに湯本の歴史そのもの。入口には温泉が流れ出る「温泉碑」があって、白いのは湯の花。子どもたち「すげー!」って、去年も見ていますからね...。

温泉はどこへ?ということで こいと旅館 に到着。お風呂まで見学させていただき、温泉のゴールを実感させてくださいました。最近、アニメやゲーム等のキャラクターに扮した方々が町を歩く姿を目にしますが、どうやら こいと旅館さんが関係しているようで...。後日談になりますが、フィールドワークから帰ってきた子どもたちに感想を聞いたら、「長倉小の土俵でキャラクターが相撲取ったらいいよね~」と話してくれて、「なんで?」と思っていたのですが、そういうことだったのですね。

ラストは鶴の足湯。子どもたちは「温泉はどこからやってきて、どこに流れていくのか?」というテーマを探究し、暑い中でのフィールドワークを無事終えてホットしたのでしょう。温泉効果も相俟ってこの表情でございます。もう一つのテーマ「なぜ鶴が?」ということについてもずいぶん話題になっていましたね。

あれあれ青い服の方。どこかで見たこの背中。今年度から学校評議員をお願いしている今野先生ではありませんか。「去年、この子たちの町探検に付き添ったから、ついつい来ちゃった!」とのこと。「いやー、あいさつも素晴らしくて、大きくなったない!」と、目を細めてお話しくださいました。いつも子どもたちを見守ってくださり感謝でございます。

お忙しい中、こんなにもたくさんに資料を準備してくださった訪問先の皆様に改めて感謝申し上げます。子どもたちにとっても私たちにとっても大きな学び、財産をいただきました。この活動をきっかけに、地域学習をさら前進させて参ります。コーディネーターの大平先生、常磐公民館の皆様にもお力添えいただきました。ありがとうございました。

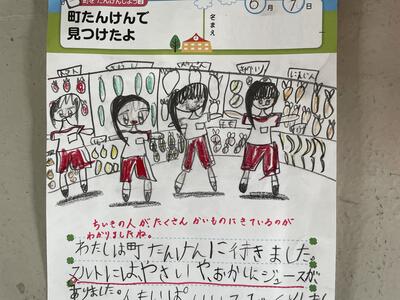

2年生、わくわく・どきどき・まちたんけん!の後編

2年生のフィールドワーク2日目は、上湯長谷郵便局さま、マルト釜の前店さま、エコホテルさま、いわきFCパーク・いわきドームさまを訪問させていただきました。

「今日はどこが楽しみ?」と尋ねてみると「どこも!」とのこと。「いろいろ感想聞かせてね!」に「はい!」と大きな声で返事をしてくれて、今日も元気に出発して行きました。常磐公民館の大平先生、本日もありがとうございます!

子どもたち、赤い郵便ポストやお手紙のことは知ってても、郵便局に入ったことはないとのこと。郵便局のお仕事について貴重なお話をいただきました。

スーパーマーケットでは、いつもはお菓子コーナーに直行!でも、今日は広い店内をよーく見させていただき、改めてたくさんの商品が並んでいることに気付いた様子でした。

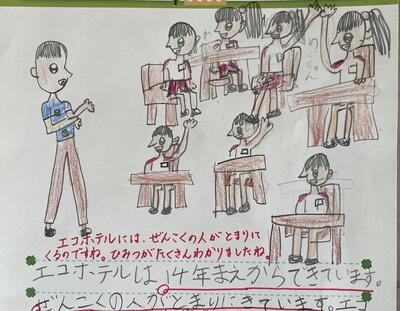

本校は観光客が多く訪れる町にあります。宿泊施設はお馴染みですが、実際どんなお仕事をしているのか?エコとは何?と貴重なお話しをいただきました。

プロサッカーチームのいわきFCは子どもたちもよく知っていて、その説明に興味津々。お隣には巨大な物流倉庫があって、大きなトラックが何台も出入りしていました。子どもたちの目線は、いつも上向きでしたね。

教室には学習のまとめが掲示してあります。直接見聞きしたことを自分なりに解釈し、絵や文章でしっかりと表現しています。豊かな表情の人が中心、状況を見取る観察眼がとても印象的です。教室で資料を見たり動画を視聴したりしただけでは得ることができない学びを得ていたことがうかがえました。やっぱり五感を働かせながら歩いて、ホンモノ、プロフェッショナルと出会い、ダイレクトにやりとりさせていただく活動は、子どもたちの思考をいっそう広く、深くしていくことを実感しました。今年も多くの事業所の皆様にご協力をいただき、2年生の学びを充実させることができました。ありがとうございました!

2年生、わくわく・どきどき・まちたんけん!の前編

6月26日(月)、早いもので6月最後の週がスタート!今週もよろしくお願いいたします。

さて6月7日(水)・8日(木)のことになります。2年生は両日、地域を知り、様々な人とのかかわりの中で生活ができていることを実感しよう!と生活科フィールドワークを実施しました。この活動は、常磐公民館とのパートナーシップ事業で実施しており、今回も大平先生のコーディネートにより実施いたしました。行事名の通り、子どもたちは、わくわくどきどきでの出発でございました。

7日(水)は、ファミリーマート常磐上湯長谷店さま、吉成医院さま、アップル薬局さま、工藤書店さま、光進堂パン屋さまを訪問させていただきました。

その道のプロフェッショナルとの出会いは、「何をやっている人なの?」という問いが生まれて、子どもたちの好奇心を見事に引き出してくださいます。専門職の知識、責任感、素晴らしさをダイレクトに実感!

この町を長年見てきたくどう書店さんは、町の変遷も含めてお話しくださり、子どもたちを郷土愛へと導いてくださいました。

光進堂パン屋さんは、私たちの給食でお世話になっております。「そうなんだ!」ということで子どもたちの興味もいっそう高まったご様子。そこに、美味しいもの!までいただいたものですから、子どもたちの給食、明日から食べ残しなし!となることでしょう...。

道中、地域の方とあいさつをしたり、交通安全・交通ルールへの理解を深めたり、フィールドワークならではの体験ですね。また、担任の先生が撮影した写真データには、多彩な町の風景が保存されていまして、子どもたちにたくさんのことを伝えたい!という教員魂を強く感じた次第でございます。いつものことながら子どもたちのためにと汗を流す先生方、素敵です!

最後の写真は何に使うのでしょうか...。ということで、フィールドワーク1日目の様子でした。

本校の「育てる4つの力」、ルーブリックを作成しました!

以前お伝えしましたように、本校の子どもたちをさらにピカピカに光らせていくために、今年度の学校経営ビジョンの中に新たに「育てる4つの力」を位置付けました。4月には子どもたちに『私は、この力を鍛えていきたい!」と宣言をしてもらい、学年毎に色分けされた名札に名前を書いて、校長室前の掲示板に貼ってもらいました。

次に話題となったのは「育てる4つの力」とは具体的にどんな姿?ということでした。私たちは、点数で表すことが難しいこれらの力について、具体的な子どもたちの姿をイメージして文章で表現し、見える化して、到達度毎に表にまとめることにチャレンジしていきました。

そして出来上がったのが本校の「育てる4つの力」に関するルーブリック(評価基準表)です。ルーブリックは、子どもたちをランク付けしてしまうツールではなく、子どもたちに自信と意欲を持たせていくためのツールです。子どもたち自身が自分の育ちの状況を確認し、次の目標を見出していくことに活用していきます。

ということは、ルーブリックの内容・活用方法を子どもたち自身が理解していることが大切。そこで今度は、ルーブリックの内容や活用方法を6年生から順に子どもたちに説明していくことにしました。

説明をしていくと、難しい言葉が多い、学習していない漢字があるとのご指摘をいただきました。初めは教員(大人)の言葉だったルーブリックは、子どもたちの意見を聞いて改訂を積み重ねていって、子どもたちが理解できる言葉や表記の仕方になっていきました。

ひとまず完成したルーブリックを掲載しますのでご覧ください。「学校経営」のコーナーからお入りください。

ご家庭、地域の皆様ともこのルーブリックを共有したいと思います。「今、どのレベル(段階)にいるかな?」と意見を擦り合わせ、その上で「次の目標は?」「そのためにどんな活動をしていきたい?」と、子どもたちとぜひ対話をしていただけたら幸いでございます。また、私たちも、ルーブリックを通して子どもたちの育ちの状況を確認して、教育活動のさらなる改善を図って参ります。

6年生、市陸上大会へのチャレンジ!そして...

6月21日(火)、素晴らしい青空の下に17校1,010名が集い、市小学校陸上大会が開催されました。本校6年生34名の全員が参加し、これまで積み上げてきた成果を披露いたしました!

自己ベスト更新!の声がたくさん聞こえてきましたね。本番に強い6年生、多くの入賞者が出ました。

100m女子5名

100m男子6名

800m女子1名

ソフトボール投げ男子2名

4×100mリレー女子2位

全出場者におけるベスト10を見てみると、800m女子3位(48名中)、100m女子6位(258名中)、ソフトボール投げ男子3位・9位(68名中)走り高跳び男子9位(25名中)という成績、お見事!

当日は、爽やかにあいさつをする姿、仲間に大声援を送る姿、大会の係活動に責任を持って取り組む姿、最後までゴミを拾う姿等々たくさんの素晴らしいところも見ることができました。そして、さらに嬉しかったのは、今朝8:00、全員が物音一つ立てずに姿勢よく読書をしていたこと!です。

陸上大会が終着点でなく、陸上大会は自分と仲間を大きく成長させるチャンスだととらえ、さっそく次なる目標を見出し、一丸となって新たなチャレンジをスタートさせていこうとしてる姿を垣間見ることができました。ますます大きく成長していきそうな予感!これからも応援していくぞ!

改めまして保護者の皆様のご協力とご声援に感謝申し上げます。また、看護係として、強い日差しが照りつける中ずっと付き添っていただきましたことに重ねて御礼申し上げます。そして、ここまで導いてくださいました先生方にも感謝!子どもたちのキラキラした笑顔をたくさん見ることができて最高ですね。お互い日焼けのアフターケアにも努めて参りましょう。

5年生、ゆで加減はいかがでしょうか?

6月13日(火)、5年生は家庭科の授業で初めての調理実習にチャレンジしました。身支度を整え、調理器具の確認から...。でも子どもたち、目の前の食材にわくわく感があふれ出てきてしまったようで、先生も「まずは落ち着いて、一つひとつ確認するよ!」と声を張り上げて呼び掛けておりました。

大きなテーマは「ゆでる!」。調理器具の扱い方とともに、見慣れたほうれん草とじゃがいもと卵のお料理ですが、ゆで方の違い、調理方法の違いを学習していきました。時間の都合で、初心者が多いと聞いていた華麗な?包丁さばきを見届けることはできませんでしたが、ほうれん草のお浸しの長さがきれいにそろっていたところから、あれこれチェックしながら慎重に丁寧に活動していたことが伺えました。こちらはじゃがいもと卵をゆでているところ。「火の加減はこんくらい?」とか言いながら...。

「じゃがいものゆで加減は?」「時間は大丈夫!」「本当?」って会話。「菜箸で刺してみたら!」と言ったらやり始まって、広まっていって...。そんなに差したらボロボロになる!というくらい慎重に確認していました。余計なこと言ってごめんなさい。

いつもははじけるくらい元気な5年生ですが、じつは慎重派が多いんですね。盛り付けの仕方はアレですが、塩コショウの味付けも慎重に慎重に。

ゆで卵を手で何度も何度も押しつぶして確認し、「お望みの通り、ゆで時間7分です!」と、わたし好みの半熟ゆで卵を見事に完成させてくださいました!

お世話になっている理科の先生、保健室の先生、支援員の先生をご招待して、いざ実食。夢中になってチャレンジしたからこそ、いつも以上に心を込めて「いただきます!」。いつもそうですが、画像だけでは伝わりませんね、この香ばしさ。当然「美味しい!」とこの笑顔になった次第でございます。

あるグループは、半熟の半熟卵を完成させたようで、「ほうれん草とじゃがいもの半熟卵和え」という新メニューを開発してくれました。これが不思議と美味しくて、可笑しくて!

ここで素敵なお話をご紹介。「ゆで卵の黄身が苦手で...」と告白してくれた子がいましたが、ちょっとずつちょとずつ...、そして「食べることができました!」と報告してくれました。Great challenge!に感動でございます。

それで、余ったじゃがいもの皮、「これだって美味しいはずだよね!もったいない!」と頬張る姿も。いいぞ、食べ盛り!

こうして2時間はあっという間に過ぎていきました。頑張ったね!と声を掛けて回っていると、な、なんとお皿の上にサヤインゲンが...。今朝、畑から消えていておかしいな~と思っていたのですが、まさかここで目にするとは。さすがはじける5年生でございます!

初めての調理実習のチャレンジ、見事大成功でございました!またまた楽しい時間を過ごさせていただき感謝感謝でございます。さあ今度はお家でも実践、チャレンジですよ!その報告も楽しみにしております。

6年生チャレンジ、陸上大会前日練習より。

6月20日(火)爽やかな青空の朝を迎えました。校庭はいつものように全校生がジョギングにチャレンジ!6年生のことが大好きな後輩たちは、歩幅の大きさの違いを感じながらともに汗を流しておりました。

そして6年生は明日に迫った陸上大会に向けて最後の調整練習へ。自分なりに設定した目標をクリアしようとこれまで毎日頑張ってきましたね。

「明日は広い会場、1,000名を超える大勢の観衆が見ている中で全力パフォーマンスだよ!」の声かけに「大丈夫ですよ!」と強気の発言、でも「やっぱり緊張するな~」という本音も。「だからこそ仲間に声援を送ろうよ!『できるぞ!』『いいぞ!』『やりきった!』『最高!』って」。本番をイメージして仲間に声援を送り始めた6年生。すると、声援を受けた選手の表情がキリッとなって、これまで以上の素晴らしいスタートダッシュ!すごいですね、子どもたちのもつパワーは。

ソフトボール投げチームは、土手に向けて投げるというオリジナル練習法も駆使して、投球フォームの最終調整に励んでいました。

リレー選手は打合せをして、代表4名と走る順番の確認を。そして、バトン渡しを念入りに練習。この走りっぷり、いかがでしょう...!本番も楽しみでございます。

そんな6年生のチャレンジする姿をずっと見てきた5年生。今朝も先輩に倣ってリレー練習にチャレンジしていました。カタチになってきましたね。もう来年が楽しみ!自分たちの姿を追いかけてくる後輩の姿も、6年生にとって大きな励みとなっていますね。

6年生、練習の最後は自然と輪になっていって、「先生、応援歌つくってみました!やっていいんですかね?」という提案が。明日披露されますでしょうか...。

今朝の6年生の姿を見て、あるスローガンを思い出しました。「仲間とチャレンジ!全力で楽しもう!絆を信じて最高の...」。そうです、今年の運動会のスローガンです。まさに今の6年生が体現しています。

さあ6年生、改めてこのスローガンを思い起こして、仲間のいいところ、頑張ったことを声に出し合って、昨日より成長した自分を見せようではありませんか!長倉小学校、全校をあげて応援して参ります!

〒972-8322

いわき市常磐上湯長谷町上ノ台99の2

TEL 0246-42-2910

FAX 0246-42-2911

E-mail

nagakura-e@fcs.ed.jp