カテゴリ:今日の出来事

畳の上でのおはなし会、4年生編

11月1日(火)、図書館ボランティアの皆さんによる「おはなし会」が開催されました。今回は4年生が対象。学校公開期間でしたので保護者の皆さんにもご参観いただきました。

まずは大型絵本「ここが世界一」。富士山の高さから始まるストーリー。徐々に高い山が紹介、満を持して紹介されたエベレストの高さは富士山の2倍以上!に子どもたちは「えー!マジっ!」の反応。その後も広い、深い、暑いなどの世界一が、大型絵本ならではの美しい写真とともに紹介。社会科の授業で地図を見る機会が増えてきた4年生にとってはナイスタイミングの絵本、そしてオープニングにふさわしい一冊でございました。

続いて「ごちゃまぜカメレオン」。他の動物たちのことがうらやましくなって、色や形を鮮やかにどんどん変化させてくカメレオンの物語。子どもたちはその変化したカメレオンの姿に一喜一憂。リアクションしてもいいのか?いいんだよ!それじゃ「マジか~っ!」ってな感じの反応。この反応にボランティアの皆さん、ねらい通りよ!と、子どもたちをどんどん絵本の世界に引き込んでくださいました。お見事!ちなみに、作者は『はらぺこあおむし』でお馴染みのエリック・カール。コミカルに描かれたカメレオンの姿、楽しませてくださいました。

次に「むかしむかし とらとねこは」は、中国の昔話とか。ネコ科の動物の中でトラだけは木に登らないそう。そこに注目して、ねこの(ずる)賢さも織り込んだ物語。ここでも大島英太郎さんの挿絵が素晴らしく、とらとねこの擬人化した絵に子どもたちも興味津々でございました。

今回は、ボランティアの皆さんが4年生に合わせてメッセージ性の高い絵本を選択していたように感じました。紙芝居「おとうさん」はスマトラ島のお話で、子どもたちの目を世界に広げ、また親の心情をおもんばかる作品でした。そして「へいわってすてきだね」は、沖縄の小学1年生が書いた詩と長谷川少年が描いた絵がもとになった作品。現在、ウクライナで起きている惨状を踏まえての選択だったのではないでしょうか。これには子どもたちも敏感に反応していましたね。身を乗り出して...。

ボランティアの皆さん、今回も手作りプレゼントを準備してくださいました。その名も「ふしぎな へや」。折り方によっていろいろな動物が登場する遊び。見せてくれた子どもたち表情はこちら。

この時間、子どもたちの心にしっかりとビタミンBookが注入された模様。今回もボランティアの皆さんの心意気、テクニックに脱帽でございます!

6年生、再会、そして共演へ!

「こんにちは、今日もよろしくお願いします!」

11月1日(火)に6年生が出迎えたのは「常磐炭坑節」の踊りをご指導いただいた芸能保存会『芸の虫』の皆さん。6月14日以来の再会でございます。あいさつもほどほどに早速"踊り"の練習へ。「お膝にちょん!つるはし・つるはし~、山・籠~、掘って掘ってまた掘って、お顔を洗って開いてちょん!」。これは踊り方の解説。炭鉱仕事や長屋生活の様子を表現した踊りをマスターするには欠かせません。この解説をを聞いただけで子どもたちは自然と体が動き出していきました!3ヶ月以上経っても体が覚えていたことに一同大笑い。さすがは"継承者"といったところでしょうか。

さて、芸の虫の皆様と再開したのには理由がございます。明日3日(木祝)に地元の湯本駅前で開催されるフェスティバル「湯の街学園祭」に芸の虫の皆さんと共演させていただくことになったのでございます。そのための練習を!ということでございました。「僕たちは常磐炭鉱を学び、ふるさとを大事にしたいと思うようになりました!」という子どもたちの気持ち、ぜひ常磐炭鉱節の踊りに乗せて伝えて欲しいと思います。

「子どもたちと踊ることができて念願が叶いました!ありがとうございます」とは芸の虫の皆様。そして私たちを地域と結んでくださった常磐公民館の今野先生は「いよいよ子どもたちと地域が一緒になって共演するんだね。8年かかったけど嬉しいね~!」と涙声?!で。みんなの思いが踊りを通して伝わるといいなぁ。出演は11:00でございます。よろしくお願いいたします。

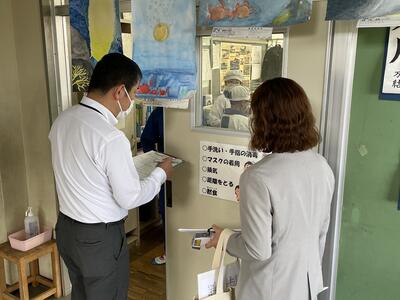

学校公開、2日間で100名のご来校ありがとうございました!

11月1日「ふくしま教育の日」に合わせて、本校は1日(火)と2日(水)の2日間、学校公開(授業参観)を開催しました。多くの皆様にご来校いただいきました。ありがとうございました。

皆様から、「コロナ禍ですが学校に入ることができて嬉しいです」「学校でのわが子の姿を見ることができてよかったです」等のお話を直接聞くことができました。また、2日(水)は全校交流会‘長小パーク’をご覧いただきましたが「子どもたちが協力し合って活動している姿を間近で見ることができました。わたしも小さい頃に戻りたくなりました」「学園祭のようで楽しかったです」「子どもたちの創造性、個性に驚きました」「明るく楽しい学校、あいさつが元気ですばらしいです」との感想をいただきました。

子どもたちにとっても、私たちにとっても保護者・地域の皆様と直接交流できる機会はとても大切です。これからもどうぞよろしくお願いいたします!

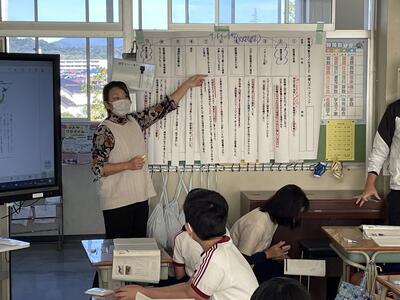

よりよい授業を探究!校内研修会その4

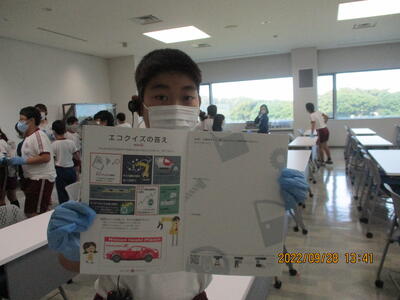

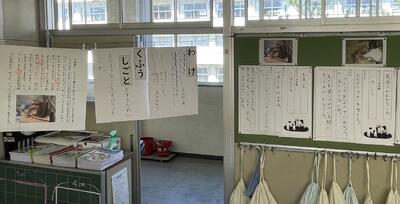

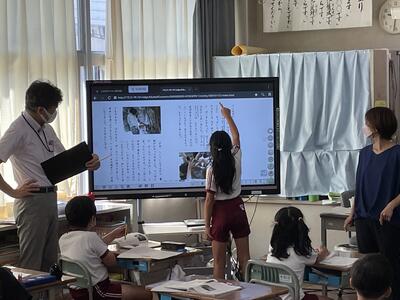

10月27日(木)、特別支援学級において国語科の校内授業研究会を行いました。本時のめあては「パンフレットの工夫を見つけよう!」。パンフレットに施されている工夫に気づき、意見交流を経てまとめていくという流れで授業は進んでいきました。

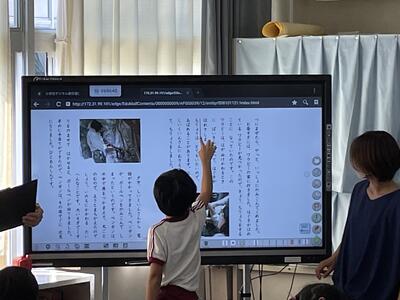

今回の授業実践では、子どもたちはタブレットを文房具のように扱い、終始、協働学習支援ソフトを操り、電子黒板で意見交流する姿が特に印象的でした。授業の入りでは漢字練習や文章読み取り問題の答えを出し合い交流しました。

本時のメインでは、パンフレットの工夫箇所を示したシートを一人ひとりが作成して、電子黒板に一覧を表示し、相互評価し合いました。先生は、「この意見もいいね!」「ここをちょっと説明してもらいましょうか」「どうでしょう?わかったかな?」という言葉かけ。一人ひとりを指名して発表させて...という時間が短縮されて、意見交流する時間をたっぷり確保することができました。

そして、授業の週末段階では今日の新出漢字の練習を行い、ここでもタブレットを活用していました。こうして日頃からタブレットを活用した学習を積み重ねてきているので、子どもたちは「何をどのように学ぶのか」という先の見通しをもち、安心して学習することができていました。

また、今日の学習を通して「何ができるようになったか」を評価する場面、本校の特別支援学級は複数学年が合同で授業を行っていますので、学年毎に個別の到達目標を設定して確認を行いました。本時では「パンフレットの工夫箇所を見つける」「見出しが大きく書かれている工夫に気づく」「工夫を見つけ、発信者の意図を発表する」といった具合です。夢中になって学習した結果、全員目標達成!と見えました。

タブレットを活用した授業は、確かに子どもたちが主体的・対話的で深い学習につながることを実感しました。「けっこう失敗しながらやってきました」とは担任の先生。私たちは日々、子どもたちのために「七転八起」、そして子どもたちとともに成長しております。今回も有意義な研修の時間をありがとうございました。

朝食について見直そう週間が始まりました!

新たな一週間が始まりました。今週は、何と言っても縦割りグループによる交流会「なかよし長小パーク」が開催されます。子どもたちの笑顔がたくさん生まれるよう一丸となって取り組んで参ります。

また、本校では今週一週間、「朝食について見直そう週間運動」に設定しています。この運動は、子どもたちの望ましい食習慣を形成するために、生活リズムを改善して1日3食バランスよく食事がとれるよう、朝食摂取率を高めることを重点に取り組んでいるものです。ご覧の皆様もご一緒に、食習慣について意識を高めて参りましょう!

さて、食と言えば夏休みのことになりますが、子どもたちは課題として県教委主催の「ふくしまっ子ごはんコンテスト」や地元スーパーマルト主催の「お弁当コンテスト」に取り組みました。今日はその一部を写真で紹介します。ご家庭のご支援にも感謝でございます。レシピまでは掲載できませんが子どもたちのチャレンジをぜひご覧ください!

1年生「自分でつくった朝ごはんおいしいね」

1年生「カラフル おいなりさん べんとう」

1年生「ころころおにぎり カラフルべんとう」

2年生「とってもおいしい ワクワクべんとう」

3年生「夏野菜 和・洋弁当」

4年生「ばあばもにっこり もりもり弁当」

4年生「海にうかぶ楽しい島」

6年生「彩りきれいな夏野菜弁当」

6年生「6年目、お母さんに送るお弁当」

どのお弁当もテーマ性があって素晴らしいですね!

なお、「朝食について見直そう週間運動」に関する県教委の関連するホームページアドレスです。ご参照ください。

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/syokuiku-tyousyoku.html

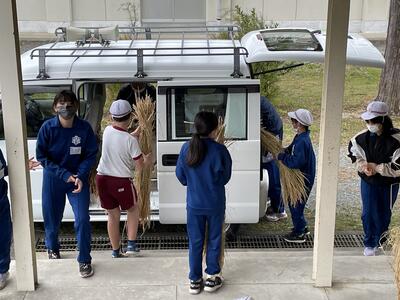

5年生の長倉米、いよいよ脱穀へ!

10月25日(火)のことになります。5年生が4日(火)に稲刈りをした長倉米、これまで体育館脇で天日干ししていましたが、いよいよ脱穀のために出荷しました。常磐公民館の今野先生にお願いし、農業を営む折笠さんに届けていただきます。5年生の声、「いよいよだ!」「一粒たりとも落とさないようにね!」「どんくらいの量になるの?」などなど。そして「今野先生お願いします!」のご挨拶。「はいよ~、そんじゃまた来っかんない!」と今野先生。どうぞよろしくお願いいたします!

本校の稲刈りの様子、26日(水)付けの夕刊紙「いわき民報」さまに掲載していただきました。ありがとうございます!

さて、来週は11月になりますね。紅葉も始まり、下校時の子どもたちの陰もいっそう長くなってきました。いよいよ冬支度といったところでしょうか。日々の授業を大事に、そして長小パーク、持久走大会の行事に向けて準備を進めて参ります。皆様、健康第一で過ごして参りましょう!

4年生「小川江筋を学ぶ」その2

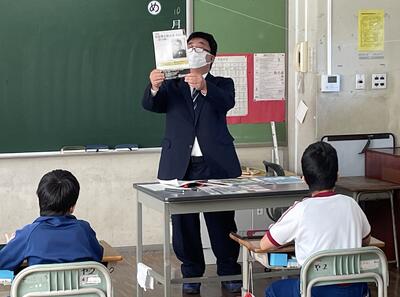

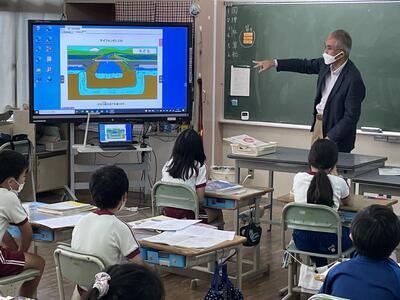

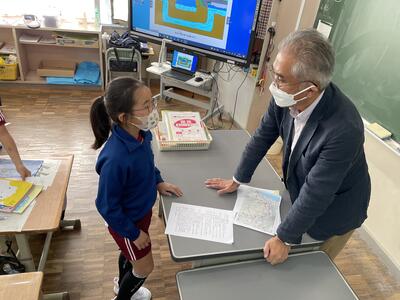

10月20日(木)のことになります。常磐公民館パートナーシップ事業で実施している4年生社会科での「小川江筋」の学習。今回は、いわき暮らしの伝承郷館長でいわき地域学会副代表の夏井芳徳先生にお越しいただきご講義いただきました。

今日の授業のねらいは、これまで学習してきた内容をさらに深掘りしていくこと。まず夏井先生からお題が。「小川江筋を説明するのに必要な言葉は?」の問いかけに子どもたちはこれまで学習した知識をフル動員させて答えていきました。すると、黒板いっぱいの単語がズラリ!

「説明するには、いつ・どこで・何が、が大事!みんなから出てきた言葉に全て含まれているのでよく勉強しましたね!」とお褒めの言葉。これにはみんなホッとした様子。

この後も夏井先生からさまざまな質問が。「水を確保するのにはため池という方法もあるけど、なぜ江筋を造ったと思う?」「当時の磐城平城の内藤殿様の好きな食べ物は?」「澤村勘兵衛は結婚していたか?」などなど、子どもたち、あーだこーだ言いながら夏井先生と会話を楽しみながら学習を深めていきました。「夏井川が氾濫すると小川江筋が壊れてしまう箇所があるけど、壊れないようにするためにはどうしたと思う?」には、「石」「コンクリート」「川に傘を差す」...。夏井先生曰く「筵(むしろ)を積んで土で固めたようです。そこに草が生えて強い土手ができる。どうやらそれは勘兵衛のお母さんが出したアイディアだったようなのです。」とのこと。勘兵衛は偉大な技術者と思い込んでいた子どもたち、このお話にはびっくりでしたね。

いただいた新しい資料にもじっくりと目をこらして...。

これまでの理解をさらに膨らませてくださいました。最後に、夏井先生より「勘兵衛がどうやって江筋を造る知識や技術を持っていたかというと16歳上の兄に学んだから。兄も別の江筋を造った人。兄を超える力を付けた勘兵衛がさらにすごいのは、その力を独り占めせず、部下の三森さんにすべて教えていったところ。三森さんはさらに平の愛谷江筋を造っていったのです。」とのこと。「400年前に造ったものが今でも使えるってすごい!小川江筋の学習を通して、勘兵衛たちの生き方を知り、学んだことを自分だけで使うのではなく、人の役に立つように勉強していって欲しい!」とのメッセージもいただきました。小川江筋の学習が持つ奥深さを改めて実感したしだい。

このメッセージに反応してか、授業が終わっても質問に出向く様子も。その道のプロ!今回は歴史学の夏井先生との出会いがまた子どもたちにとって大きな経験となっていくことでしょう。今回もコーディネートしていただいた今野先生に改めて感謝でございます!

美味しい給食、ありがとうございます!

10月26日(水)、常磐学校給食共同調理場の職員さんと栄養技師さんが来校、配膳の様子や食事の様子をご覧いただきました。配膳されたメニューの温度を測っていましたが、これらは今後の調理や配送の仕方に反映させていくとのことです。

栄養技師さんからは、本日の献立である‘サンマに煮付け'について、子どもたちにミニ講話も。サンマとサバの写真を見せて「2匹の魚、どちらがサンマでしょう?」の質問にちょっと戸惑う様子も。「今日のお魚はあえて骨まで食べなくてもよいように調理しました。お魚の骨を取りながら味わって欲しいと思います。」とのこと(アレ?わたし、骨までガリガリやってしまったんですけど...)。「旬のお魚サンマは目が透明で口先が黄色いものが新鮮なんですよ」と解説するあたり、さすが!でございます。「お茶碗を手に乗せて食べること、お箸を使いこなすこと、そして姿勢をよくすることも食事では大事なことですよ!」、本当にその通りですね。

今般の物価上昇で、例えば油代が4月当初に比べて1.5倍になっているとのこと。調理場では、限られた予算の中でやりくりをして献立を作成していることなどを伺いました。また、「今日は子どもたちからのたくさんの『美味しいです!』の声を聞くことができてとても嬉しかったです!」とのお言葉。こちらの方こそ毎日本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします!

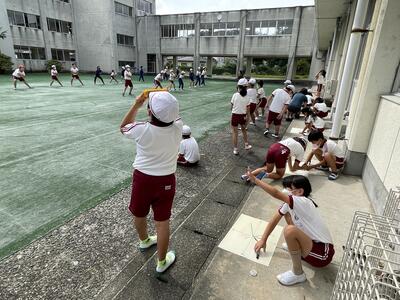

10月26日(水)、持久走大会に向けて体を慣らしていこう!

伝統の校内持久走大会に向けて、体を慣らし、鍛えていこう!ということで、全校で朝ランが始まりました。登校したら運動着に着替え、みんなで声を掛け合って校庭へ。学年毎に分かれた周回コースを自分なりの目標を立ててランニング!今朝は風が強い中でしたが元気にチャレンジしていました。

『2周走りました!』『ぼくは4周!』「すごいね!」、『疲れましたです!』『歩っちゃいました!』「オッケー!毎日続けていくといいことが待ってるよ!」なんて会話もはずみます。

朝ランの後の1年生、さぞやお疲れでしょうとねぎらいの言葉かけをと思い教室を訪ねてみると、今日は読書タイムということで冷静に姿勢よく本を読んでいました。立派!続けて朝の歌「ドレミのキャンディ」へ。まだ習い始めたばかりのようですが楽譜を見ながら楽しそうに歌っていました。返ってわたしの方が元気をもらうことに...。

持久走大会への取り組みは、生活のリズムにメリハリをつけることにつながっているようです。体にも心にも汗をかいて、子どもたちはまた一歩成長していくのでしょうね。

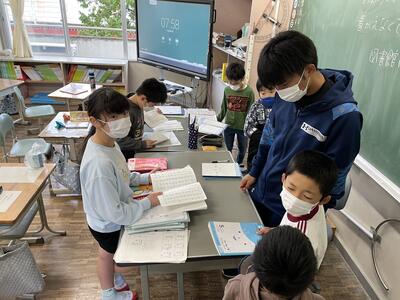

よりよい授業を探究!校内研修会その3

さて、10月21日(金)のことになります。今年度3回目の校内授業研究会をに5年生国語科の授業において開催しました。本校では、国語科の授業を中心に説明的文章に着目した研修を進めています。

本時のめあては、「筆者はなぜ図や表などの資料を使ったのだろう?」。筆者は何のために説明文の中に資料を入れ込んだのかを探究していく授業でした。次の単元で、子どもたちは資料を用いた説明文づくりにチャレンジしますが、そのための準備学習の位置付けでもあります。

授業では、まず文中に資料が7つあることを確認、その上で「どの資料が最も効果的か?」を議論する見通しで進んでいきました。先生は予想として「7つの資料はそれぞれ文章だけでは分かりにくい内容を補助しているものなので、子どもたちの意見は案外ばらつくのでは?」と考えていました。ところが子どもたちが選択した資料は意外と同じであることが判明。これは「子どもたちにまだまだ資料の効果を吟味する力が育っていないのでは?」と解釈。一方で「どれも大事な資料なので選びきれなかったのでは?」という解釈も。いずれにしても、子どもたちは本文全体の内容をしっかりと理解し、どの資料も効果的で重要だという認識も持っていたからこそ、めあてに対して深く考え込むことができたのだと思います。

深く考えて自分の意見をもち、伝え合い、さらに自分の意見を練り上げていく姿勢は終わりまで続いていきました。

今日の授業のように深い学びができる子どもたちへと導いてくださった先生に感謝であります。加えて、子どもたちの意欲を高める工夫もお見事なのです。授業のはじめ、電子黒板を使って全員が一致団結して漢字練習。次に、かなり長文の説明文でしたが、ある一人が自分の読みたい箇所を読み始めるとその箇所を見つ次第起立して、夢中になって音読する活動も。そのままの流れで授業が始まりますので、子どもたちはやる気満々の状態でした。授業中の子どもたちのつぶやきを丁寧に取り上げる姿勢も、安心して学習できる環境づくりにつながりますね。

放課後、この授業を受けての研修会。授業づくりは難しい!でもそれをやり甲斐として熱心に議論する先生方の姿、本当に頼もしく思いました。今回も素晴らしい研修会をありがとうございました!

10月24日(月)朝の生活から...。

10月24日(月)、新しい一週間がスタート。朝夕の冷え込みが厳しくなってきましたので服装面等に留意しながら元気に過ごして参りましょう。さて、今朝は雨模様。やや寒い中の登校でしたが、子どもたちは元気にあいさつをして登校してきました。

先のことになりますが11月18日(金)に伝統の校内持久走大会が行われます。今日から体を慣らし「体を鍛えよう」ということで全校生で練習する予定でしたが、残念ながら雨模様。よってプランを「頭を鍛えよう」に変更し、今朝は朝学習に取り組んでいました。

低学年では一人ひとり担任の先生の評価を聞く様子が見えます。高学年に進むにつれて一人学習に取り組む姿が増えていきます。5年生は登校して統一の復習プリントにチャレンジすることから一日がスタート。今日も納得がいくまで頑張っていました。

では6年生は?というと、今朝は、本日行われる就学時健康診断に向けた準備として会場作成や清掃を手伝ってくれていました。毎朝、清掃活動や委員会活動の中心となって躍動している6年生、手が空くと「何かやることないですか?」と声をかけてくれます。今日も、来年度入学してくる新1年生の皆さんを気持ちよく迎え入れようと快くお願いごとを引き受けてくれました。ありがとうございました。

3年生「すげぇ~!」を連発、常磐消防署を見学させていただきました!

10月19日(火)、3年生は社会科の学習で常磐消防署を訪問させていただき、消防署のはたらきについて学習してきました。ふだんは入ることができない消防署内の施設も見学させて頂きました。

市内の消防車や救急車の状況をモニタで見られる事務室では早速「すげぇ~!」の声が。仮眠室ではすぐに「すげぇ~!」の反応。「狭いけどしっかり片付けしてあってきれい!」だったとのこと。消防服の脱着所では「うっ、煙くさいぞ!」の反応が。危険な火災現場と直接対峙する重要な任務を実感できた様子でした。

救助訓練の様子。消防士の皆さんは、救助のために高いところから装備を付けて急降下。そのスピードとともにキビキビとした動作に子どもたちはやっぱり「すげぇ~!」の声が。「様々な状況を想定して毎日訓練しています」の説明にも「すげぇ~!」と反応していました。

消防士の装備の解説。たくさんの装備を間違えなく身に付けることが自分の命を守ることにもつながるとのお話、勉強になりました。その後、実際に消防服を着させて頂きました。「すげぇ~!」と言いつつ、「これは重いぞ」「これは大変だ」「でもやる気が出てきたぞ!」の反応。サイズはちょっぴり大きかったようですがすっかり消防士になりきった表情が印象的でしたね。

そして子どもたちはやっぱり消防車や救急車に興味津々!救急車は中まで見学させて頂きました。ところが、ここで出動指令が!和やかな雰囲気は一変して消防署には緊張感が。救急隊は颯爽と救急車に乗車し出動していきました。子どもたちの反応は「すげぇ~!」。偶然とはいえ、このような場面に遭遇し、改めて私たちの暮らしを守ってくれている消防署の大切さを実感することができました。

消防車の見学。赤くピカピカに磨かれた消防車に近づくにつれてあちこちで「すげぇ~!」「すげぇ~!」と。子どもたちの目線からはさぞや大きくて重厚な装備に見えたことでしょう。

ポンプ車による放水訓練も見学させていただきました。火元に向けてホースをつなぐスピーディーな動作にやっぱり「すげぇ~!」の反応。水が勢いよく流れていくホースの動きにも「すげぇ~!」。水の勢いに負けない消防士の力強さにも「すげぇ~!」そして大きな拍手!消防士の活動を間近に見ることができて勉強になりました。

まとめの講話の中では消防士の方から「消防士になりたい人?」の質問が。子どもたち、なんと3分の2が手を上げていました。これには私の方が「すげぇ~!」であります。消防士の皆さんの"してやったり!"の表情が印象的でしたね。子どもたちのハートには、消防士の皆さんのお姿が本当に格好よく魅力ある憧れの職業に見えたのでしょう。

最後に全員で敬礼!そして帰り際、任務を終えた救急車が戻ってきました。ここでの子どもたちの反応は「お帰りなさい!」「お疲れ様でした!」でした。休む間もなく次の準備をするのだそうです。常磐消防署の皆様、子どもたちのために「すげぇ~!」が連続する貴重な学びの時間をつくっていただきありがとうございました。

リズムdanceレッスン、ヒップホップにチャレンジ!

10月19日(水)、2年生と5年生は、踊育(だんいく)東北ダンスプロジェクトに応募し、日本ストリートダンススタジオ協会の佐々木雄一先生をお招きしてリズムダンスの授業を行いました。

2年生、はじめは佐々木先生が提案してきたダンスに「うわー、できるかな?」と声を出していましたが、見よう見まねで体を動かしていくうちに「できた!みたいだ!」と夢中になってどんどんダンスを吸収していきました。リズムに乗って踊る楽しさを味わいました!

5年生も最初はぎこちない様子が...。でも、学習発表会でも見せてくれましたが本来踊ることが大好きな5年生。先生の個人レッスンもいただきながら自信をつかみ、リズムよく踊りきることができました。なんと言っても担任の先生がノリノリでして...。

佐々木先生は、本校の子どもたちの様子を見て、その場でプログラムをつくって提案してくださいました。そしてそれを時間内に伝授する手腕、お見事でございます!先生は、仙台市をベースにしながら海外でも活躍しているとのこと。「レッスンしたお子さんがプロとなって活躍してくれて本当に嬉しいですし、これからもたくさんの子どもたちにダンスの楽しさを伝えていきたいです。」「自分の夢や目標は必ずかなう!」と力強いメッセージをいただきました。今日もその道のプロに出会うことができて幸せな時間をいただきました。感謝!

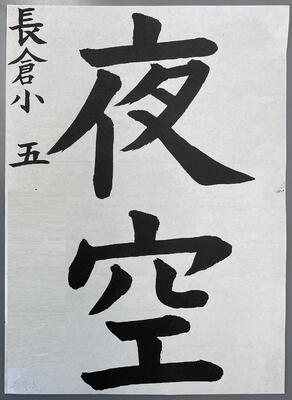

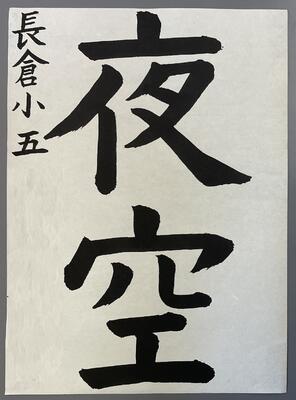

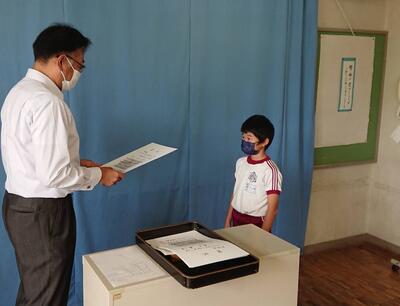

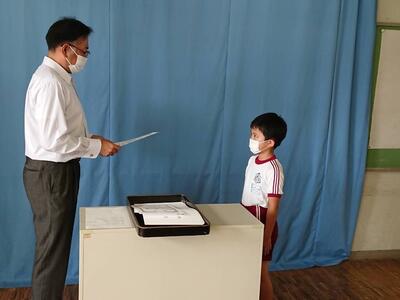

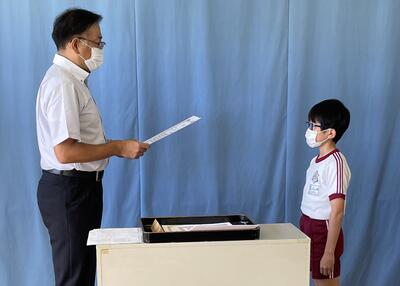

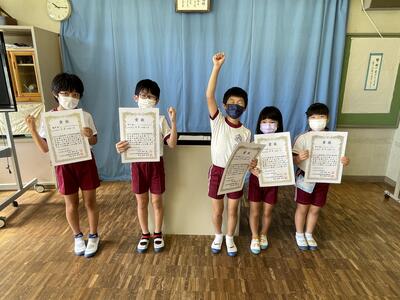

表彰式!書写にスポーツに大活躍でございます。

最近、賞状がたくさん届いております。表彰式がたくさんできること本当に嬉しく思います。素晴らしいことですのでいつものように全員の写真をアップしましょう!

10月11日(火)には、福島県歯科医師会主催による歯科衛生書写コンクールにおいて佳作を受賞した4年生児童への表彰式を行いました。その様子を給食の時間に学級へ動画配信。動画を視聴した4年生、みんなで拍手する様子、とってもあたたかいですね!

10月13日(木)には、第46回福島県書道連盟展の表彰式を行いました。受賞内容は次の通りです。

文化センター館長賞:5年生

福島市長賞:5年生

優秀賞:6年生

特選:6年生と4年生

金賞:3年生2名

銀賞:3年生

それぞれに賞状を手渡すと「ありがとうございます!」とご丁寧に。「感想は?」と聞いてみると「やっぱり嬉しいです!」とのこと。日々の努力の成果ですね。

そして本校は団体特別賞をいただきました。3年連続の受賞でございます。本当におめでとうございます!代表して書写担当の先生へ賞状と楯をお渡ししました。

そして10月20日(木)には、いわき地区秋季陸上競技選手権大会の小学生男子1000mで第7位に入賞した6年生への表彰式を行う予定です。ひと足早く記念写真を!

「この結果をどう受け止めていますか?」の質問に「嬉しいです。中学校でも活躍できるように頑張ります!」とのコメント。成長がますます楽しみですね。おめでとうございました!

5年生、長倉田んぼ2022「稲刈り編」

10月18日(火)、今週もスタートしました。どんよりとした曇り空、子どもたちはやや眠たそうに登校してきましたが、学習発表会へのチャレンジを自信とし、新たな目標づくりからスタートして参ります。

さて、10月4日(火)のことになります。これまで5年生が管理してきた長倉田んぼの稲刈りを行いました。常磐公民館によるパートナーシップ事業として実施しているこの取組、今回も講師にコーディネーターの今野先生とスペシャルアドバイザーの大樂先生にお越しいただきました。

いざ稲刈り!子どもたちが身をかがめると稲の中に消えてしまうくらいの育ちにびっくりですね。鎌の使い方に最初は恐る恐るでしたが、今野先生の「いいがい、稲をよ~、グッとつかんで、鎌をよ~、シャキッと力入れで引っ張んのね!」の教えを実践し、徐々にスピードアップ。子どもたちが慣れていく早さには毎回びっくりさせられます。そして「獲ったどー!」の表情、最高です!

続いて、稲を束にする作業。やっぱり大樂先生なんですね。多くは語らずとも、子どもたちに仕事内容を丁寧に見せて、優しく手ほどきしていく姿、その道のプロに触れることができて子どもたちは本当に幸せです。

それにしてもこのお二方の仕事っぷり、美しいですね!人間国宝級です。

手が空いた5年生、1本の稲に何粒の穂が実っているかを数えてみたところ80~100粒だったとのこと。大楽さん曰く「上出来!」とのこと。これにも子どもたちはニッコリ!

そして束にした稲をはさがけへ。本校の体育館に、天日干しにちょうど良い場所を発見。そこへみんなで稲の束を運搬し、無事終了となりました。はさがけの景色、日本人として何かほっとしますね。

そんな5年生の稲刈りの様子を、次期長倉田んぼ後継者の4年生も見学。稲を頂いて、穂の1粒1粒をじっくり観察。「食べることできるんですか?」って。「もちろん!」「じゃぁ、いただきます!うわっ、固い!」という反応。来年は君たちがチャレンジするんだぞ!

最後は、この後の作業工程を確認。「稲刈」「乾燥」「脱穀」「精米」の順に答えを並べることができて、大樂先生よりOKの合図が。この工程を今は機械で行っていますが、長倉米はしっかり乾燥させてから、毎年協力頂いている上遠野の折笠さんに依頼して脱穀・精米をして頂きます。収穫できたお米はどのくらいの量になるのでしょうか?また、どうするのでしょうか?この続きはまた1ヶ月後となります。

稲刈り前の今野先生と大樂先生。米粒の大きさや稲の本数を数えて株別れの具合をしっかり確認。来年度の田植えに向けて何かを思案していた模様。やっぱりその道のプロは研究熱心。勉強になります!

稲刈りを終えた子どもたちからは「貴重な体験」「鎌引き大変」「大変さを実感」の声が。今野先生と大楽先生からは「作業中いい顔してたね。その顔を大事に!」というお言葉いただきました。自然の偉大さ、農業の大変さや大切さを実感した5年生、きっとお米一粒を大事に生活していくのではないかと期待してしまうのであります。

この様子を福島民報社(10月12日付)に取り上げて頂きました。ありがとうございました!

令和4年度 公開学習発表会を開催!後編

4年生は音楽&ダンス「ありがとう そして未来に向かって」。凛とした姿勢で開演。人は何かの節目において、自分を応援してくれる人の存在に気づくときがあります。4年生は今年10歳になる節目。今日は自分を支えてくれている家族に対する思いを伝えたいという内容で、合唱、合奏、縄跳びそしてダンスを織り交ぜながら感謝の気持ちを伝えていきました。合唱で披露した校歌。本校の校歌はラストが裏声となる難曲ですが、特別非常勤講師の白木先生のご指導いただいたことを大事に、22名とは思えない大きな歌声、発声やブレスにもこだわった演奏を披露することができました。大成功!

5年生は表現「Let's jump Let's dance!」。体全体を使ったアクティビティを披露しました。跳び箱運動は基本に忠実に!決めのポーズの誇らしげな表情が印象的でしたね。続いて南中ソーラン!「見に来た家族も踊り出すくらいの勢いでいこう!」というエネルギッシュな演舞、お見事!縄跳びでは、安定感抜群の連続飛び、はやぶさ、つばめにも挑戦!そして圧巻の全員ダンスを披露。ラストは、お互いのグループを紹介し合い、頑張りを称え合うシーンも。5年生の心の内から湧き起こった思いを立派に表現しました!

6年生の演劇「たいせつなもの」。命、人権、平和、環境といったこれまで学習してことをどう受け止めているか、常磐炭鉱やいわき湯本温泉の学習を通じて得た郷土意識、そして将来の自分像を一人ひとり伝えました。このまま演劇コンクールに出場してもいいんじゃないか?というレベルの秀作!確かに映像編集は先生が担当しました。が、シナリオづくりから演出、選曲、舞台照明等を自分たちでやってしまったところが素晴らしい!確かに集音マイクをあてにしていました。が、全員がかけがえのない仲間という絆で結ばれているから安心して自分の思いを自分の声で伝えきることができました。そして合唱「瑠璃色の地球」は...。私には文字でお伝えする力はございません。ただただ6年生の真っ直ぐさ、誠実さに感動でございます。素敵な時間をありがとうございました!

常磐炭田の開発とペリー来航はちょうど時期が重なっていたんですね。

いわき湯本温泉の効能の凄さを紹介するご老人とラッパー!そのままCMに使ってくれないでしょうかね。

ゲストティーチャーをお招きし、その道の第一線で活躍している方からの学びは大きかったですね。

持続可能な開発目標「SDGs17の目標」をすべて暗記し、私たちに語る姿の堂々たるや。圧巻の場面。

「わたしの夢は...」一人ひとりの気高い思いを聞かせていただきました。

ご家族の皆様には、お子さんが成長している姿や子どもたちと先生方が心を通わせてともに成長している様子をご覧いただきました。地域の皆様には直接お越しいだだくことができませんでしたが、こうして長倉小学校は前を向いて一歩一歩しっかりと前進しております。

さて、子どもたちにはこう話しをしていきたいと思います。「ここで満足してはいけない。また新たなチャレンジをスタートさせていこう!こんなにも見事な力をもっているのですから、自信をもって、次の目標に向けて歩んでいこう!」と。長倉小学校、さらなる高みを目指して今後とも皆様のご理解とご支援をいただきながら子どもたちの健やかな成長を応援して参ります。

令和4年度 公開学習発表会を開催!前編

10月15日(土)、3年ぶりの学習発表会を開催し、無事終了しました。どの学年も開演前は「大丈夫ですよ、緊張していませんよ!」と言いながらも思い切り緊張していましたね。でも終わった後の表情からは大きな達成感や充実感を味わっている様子が伺えました。

1年生は音読劇「おむすびころりん」。国語の授業で学習した物語を暗記して、交代で発表していきました。全体のストーリーを理解しているからこそ自分のパートを主人公になりきって表現できたのだと思います。ここしばらくは1年生の「おむすびころりん すっとんとん♩~」の歌声で学校の朝が始まっていたのですが、来週からはおむすびころりんロスとなりそうです。はつらつとした音読、元気いっぱいの歌声、そして全力で踊ったダンス、お見事でした!

2年生は入学して初めての学習発表会。入場時は緊張状態でしたね。でも、群読「のはら村のはる・なつ・あき・ふゆ」を立派に発表しました。日本には四季があり、それぞれの季節の出来事を身振り手振り歌に乗せて、グループ毎に交代しながら表現。各グループにはリーダーがいて、リーダーを中心に声の出し方や表現の仕方を話し合ってきました。グループ同士で競い合い、うまくいかずに落ち込んだり、励ましたりとドラマがありましたね。ぜひ、後ほどビデオを見て、全員で高め合ってきたことでこんなにも素敵な群読ができたということを実感して欲しいと思います!

3年生も2年生と同様に初めての学習発表会となりましたね。劇「長倉の関」。関所を通るためには、お代官様を納得させる"一芸"を披露しなければならないという設定。子どもたちは3班に分かれて、これまでの音楽や体育の授業で習得した技を一芸として披露していきました。お代官様と役人の演技、殺伐としていないところがよかったですね。優しげに「通ってよいぞ!通ってよいぞ!」と。またご老人ご一行様もしっかりと役になりきって、でも声は若々しくてね。ラストは、そのご老人ご一行様を助けようと全員でダンス!圧巻の踊りでございました。

いよいよ公開学習発表会!

12日(水)に開催した校内学習発表会の最後は、教頭先生主催で子どもたち同士で感想を述べ合いました。

4年生から1年生へ「初めてで緊張したと思うけど笑顔がとてもよかった!」

4年生から2年生へ「大きな声でとってもよかった。少ない人数ながらも全員で心を合わせて頑張っていた!」

4年生から3年生へ「みんな練習の成果を発揮していた。本番も頑張って!」

5年生から4年生へ「演奏がとっても上手。ふだんなかなか言えないことを台詞に乗せてしっかり伝えていた!」

6年生から5年生へ「3つに分かれて活動して最後に1つになるという展開が斬新!見ていて思わず体が動いてしまった。ダイナミックで展開が早く見応え十分の内容ですごくよかった!」

教頭先生から6年生へ「学習した成果を思い切り発表していた。自分の意見や願いを中心とした一人ひとりの台詞が多いということは、一人ひとりの人間力が問われているということ。堂々としている。でも現状に満足せず、本番もさらなるチャレンジを!」

子どもたち自身の感想はとても説得力があり、モチベーションがいっそう上昇。お互いに拍手とエールを!

さぁ、いよいよ公開学習発表会です!今年のスローガンを旗印に、子どもたちのチャレンジを応援して参ります!

保護者の皆様へ。新型コロナウイルス感染症対策として、入場は1家庭2名まで、学年ごと入れ替え制、消毒へのご協力などのご理解とご協力をお願いしております。入場から退場までの流れについては、次の写真をご参照ください!出演は魅惑のペリーご一行様でございます。

【入場前の待機所】体育館通路に表示がありますので慌てず並んでお待ちください。

【座席】前方より、床席、イス席、三脚立てカメラエリアの順に設定しました。

【退場】体育館後方が退場口となります。学年毎の入れ替え制となります(お子さんの学年が連続する場合は退場されなくても結構です)。

駐車場は校庭となります。交通事故等には十分気を付けてお越しください。それでは、どうぞよろしくお願いいたします。

校内学習発表会 その2

12日(水)の校内学習発表会、子どもたちと先生たちのチャレンジを引き続きご紹介。

4年生は、音楽・ダンスに自分たちの思いを込めて!という内容。見終えての感想はズバリ感謝と感動!子どもたちの純真さ、美しい心に胸打たれました。詳細は秘密でございます。担任の先生、子どもたちと一緒に演奏をし、片付けも行い、この一体感もとっても素敵でした。

最後にダンスを披露したのですが、この日の先生はおすまし顔。でも私は知っているのです。

担任の先生、教室では子どもたち以上にはじけて踊るお姿を!感動を創出するための準備・演出、お見事でございます。

5年生は表現。運動系の4つの種目を披露!本番前の先生方、子どもたちのモチベーションを高めようと声をかけつつ、うまくいきますように!と緊張している様子も。頑張れ!やりきって!とみんなで見守って応援しました。そして、子どもたち、キリッと引き締まった表情でしっかりと演技をやり遂げましたね。凜々しかったですね。先生方、とっても嬉しそうでした。拍手喝采!

そして6年生の登場、創作劇です。あまり多くは公表できませんが、子どもたちの内面に着目したオリジナル作品を上演いたします。ここにも担任の先生と子どもたちの素敵な関係性を垣間見ることができました。6年生らしく自分たちのことは自分たちでね!という先生の思いに納得し、全員でシナリオを練り上げ、照明や音響などの仕事も自分たちで行うことにしました。幕が開く直前まで入念に打合せをしていました。

開演しても自分の台詞を繰り返し繰り返し練習する姿も。責任感ですね!

仲間の演技を心配そうに見つめる姿も。自分のことで精一杯のはずなのに、このへんの気遣いができるところが6年生のウリなんですね。

そして、担任の先生はというと、こんなところに居ました。どんな表情で子どもたちの台詞を聴いているのでしょうか?

ここまでくると6年生の創作劇の内容が気になるところですが、登場人物を1名だけご紹介しましょう。ペリーです。これ以上はお許しください。

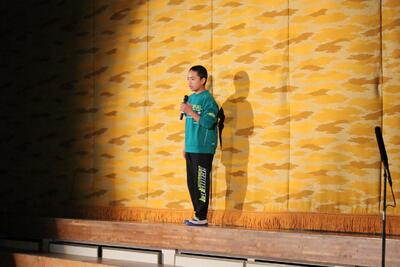

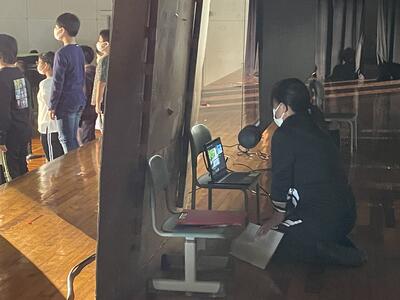

校内学習発表会は、2部制で実施。1部は3年生以下が体育館で、4年生以上は教室で動画配信で視聴。2部は入れ替えをして行いました。各教室への動画配信を担当した教頭先生と教務主任の先生もご苦労様でした。撮影した動画はさっそく各学級での反省会に活用されていましたね。保健室の先生も子どもたちの頑張りを記録写真として残してくださいました。

このように長倉小学校は、子どもたちと先生たちが願いや思いを交換し合って毎日を過ごしております。公開学習発表会に向けてあと1日を大事に使って、さらに子どもたちとともに成長して参ります!

校内学習発表会 その1

10月12日(水)、15日(土)に保護者限定公開の学習発表会に向けたリハーサルとして校内学習発表会を開催しました。すべての演技をひと通り参観しましたが、自分の役割を理解し、仲間と心を一つに、今の自分を表現するという以上に「表現したい!」というものすごいパワーがまっすぐに伝わってくる素敵な時間となりました。

本日ご紹介したいのは、子どもたちのこの「表現したい!」という願いをベースにていねいに対話を重ね、発表内容をプロディースしてきた担任の先生方の姿。子どもたちの願いが表現できるようにと情熱をもって接しております。

まずは1年生。音読劇を発表します。体を揺らしながら歌うシーンでは、先生も思わず身を乗り出してしまって...。緊張のあまり台詞が飛んでしまったらすぐにフォロー、「大丈夫よ!落ち着いていこうね!」。子どもたちの歌を主導するピアノ演奏は優しさが伝わってきます。全員ダンスは後方から応援。右!左!せーのでジャンプ!子どもたちに負けないフレッシュな動きに脱帽でございます。

2年生は群読を発表します。BGMの機械操作をしたり、発表のタイミングを合わせるために拍子木を打ったりと、子どもたちの進行を支えるために大忙しの先生。季節感を演出するための"めくり"のタイミングをしっかりサポート。「ここでめくる?」「もう少し待って...。はい、今よ、今っ!」って。終了後、次も頑張るぞ!とポーズする子どもたちの後ろで、よりよい発表に向けて早速打合せをする先生たち。たゆまぬ探究心、感謝感謝!

3年生の劇、題名「長倉の関」。関所を通過するためには、お代官のお許しを得なければ...。40名にもなる大人数で見事に演じきりました。本番では、子どもたちの力を信じてます!とのことで、先生方は落ち着いて見守っていたのですが...。

実は、前日の練習で、先生方は子どもたちと熱く!最後の追い込みをかけていたのであります。場の雰囲気を盛り上げ、立ち位置を丁寧に伝え、安全面に目を光らせ、演技について丁寧に話合い、一緒になってダンスまで踊って...。これらをたった1時間の授業で行っていました。先生方の的確なお話、そしてそれをどんどん吸収していく子どもたち。まるでドラマを見ているようでした!

その2、高学年編へ続きます。

4年生「小川江筋を学ぶ」その1

いわきマジシャンズクラブ所属のラッキー赤津さんによる華麗なマジックに4年生大興奮!

いやいやそれがメインではございません。

10月6日(木)、4年生社会科の単元「水はどこから」「郷土の発展につくす」の授業、今年も常磐公民館によるパートナーシップ事業として江戸時代に建設されたいわき市北部に築かれた「小川江筋」を題材とした学習がスタートしました。今日はその1回目として江筋が誕生した経緯や概要を学習しました。そのためのゲストティーチャーとして小名浜公民館の赤津智彦先生にお越しいただき、アイスブレイクとしてマジックを披露していただいた次第。その話術とテクニック、お見事でした!

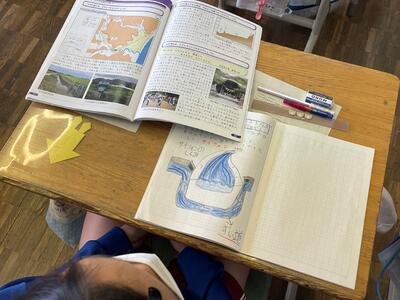

さて授業は、赤津先生とコーディネーターの今野先生が制作した自作動画を視聴しながら進行。江戸時代初期に磐城平藩の郡奉行の沢村勘兵衛らによって築かれた全長32㎞に及ぶ江筋の様子を分かりやすく解説してくださいました。

これまでテキストで学習してきた内容と動画でとらえた内容をドッキングさせる子どもたち。地図を開いて動画の説明ポイントの確認、現代でも再現が難しい取水堰に採用された斜め堰の様子、現在でも農業を支えている江筋の役割等々について、夢中になってノートにメモをとりながら思考を深めていきました。

本時の子どもたちの感想。「350年前に水を引いたというところが凄い!」「造るのに本当に工夫したんだなと思いました」「お兄さんや仲間が手伝っていたことを知ってすごいと感じました」等々。また、「下流に行けば幅が広くなる川に対して、江筋は狭くなっていく。その理由は?」の発問に「途中で田んぼとかに水を流していて、最後は水が少なくなるからです」とサラリと答える姿も。お見事!

最後にお二人からのメッセージ。「暗記するのが歴史学習じゃないですよ。歴史学習は実は楽しいものです。当時、その人がどんなこと考え、何のために、どんな夢を持ってチャレンジしたのかを知って、思いを巡らせてぜひ楽しんで欲しい。そして小川江筋の学習を通して、もっともっといわきを大好きにもなってください!」

小川江筋の授業は、さらにゲストティーチャーをお招きして続いて参ります。ところで、お客様が見えられるとどうしても近づきたくなる4年生。今回も授業終了後、あのマジックの真相を教えていただこうと徐々に赤津先生に接近する姿が...。今日の授業のポイントはマジックじゃなくて、小川江筋ですよ~。

見学学習 5年生編

9月28日(水)のことになります。5年生は見学学習を実施しました。目標は2つ。まず、長倉小学校のルーツである常磐炭鉱について学ぶこと。そのために、みろく沢炭鉱資料館と内郷礦中央選炭工場跡をいわきヘリテージ・ツーリズム協議会遺産案内人の熊澤先生をはじめとする皆様にお世話になりました。

みろく沢炭鉱資料館では、実際に石炭を燃やしていただきました。「臭っ!」「煙が真っ黒!」「燃えていないけど熱い熱い!」と感想を述べながら「燃える石」の特徴を体感しました。石炭が露出しているところから私だけの石炭を採掘し、大事にしまう様子も見えましたね。そして資料館内の展示はすべていわき市の文化財。炭鉱の歴史や採掘で使用した道具類、そして昭和時代の生活文化の資料に触れて「一山一家」の文化を学ぶことができました。

そして実際の炭鉱跡へ。今は基礎部分しか残っていないのですが、先生方の熱心な説明を聞いて、当時の賑わいをイメージしながら学ばせて頂きました。ここに大きな水のタンクがあったこと、その水を使って浮くかどうかで石炭と石を仕分けしていたこと、石炭を運ぶ貨物列車が永遠に続いていたこと、選炭工場の眼下には働く人が住んでいた長屋がずーっと続いていたことなど。「大変な事故もあったけど、みんなで助け合って、生きるために、まさに懸命でした」のお言葉は深く胸に残りました。お忙しい中、ご対応くださりありがとうございました。

続いて5年生一行は、日産いわき工場を訪問させていただきました。工場の大きさ、セキュリティの厳しさ、人とロボットがタッグを組んでものづくりをしている様子等々に驚いた様子。加工体験も真剣!また、環境への配慮についても理解を深めることができました。新車の運転席、乗り心地はいかが?

本日の見学学習の2つの内容は、過去から現在、そして持続可能な未来の創造という重要な学びにつながるものです。教科書を読んだり、動画を視聴しただけではとらえることができない貴重な経験を得ることができました。これからまとめの学習をしていく中では、お世話になった方々の願いも組み入れて、ぜひ自分なりの言葉で、自分の将来や生き方に思いを巡らせていくことを期待しているのであります。

3連休が終わっての朝の生活!

10月11日(火)、今朝はどんより曇り空でしたが、常磐地区の青少年健全育成市民会議の皆さんがあいさつ運動で見えられ、元気なあいさつから一日がスタートしました。毎月ありがとうございます。

1年生は毎朝登校すると朝顔にせっせと水やりをしています。そろそろ種取りの時期でしょうか。

運動・環境委員会の4年生は毎朝、畑や花壇の管理を行っています。ご苦労様。

そして今日は「すこやか調べ」の日。保健委員会が中心となって定期的に生活習慣や健康観察の確認と呼びかけを行っています。

さて今週末15日(土)は学習発表会。どの学級も今週は学習発表会に向けためあてを立てているようです。3年ぶりの開催。観覧には制限をかけさせていただきますが、子どもたちのよさが伝わる会となるように全力で応援して参ります!

10月のはじめの週を終えて...

一週間が過ぎるのは早いですね。長倉小学校、今週も各学年でさまざま学習に取り組んで参りました。そのレポートは後ほど紹介して参ります。また、あまり記事にはしていないのですが、今週は全学年10月15日(土)の学習発表会に向けた練習にチャレンジしておりました。当日本番をお楽しみに!ということで、今日は練習の一コマをご紹介(全学年撮影できずに申し訳ございません)。

10月10日(月)はスポーツの日でお休み。12日(水)はお弁当の日となります!そして15日(土)、じつに3年ぶりの開催となる学習発表会を一丸となって成功させて参りましょう!

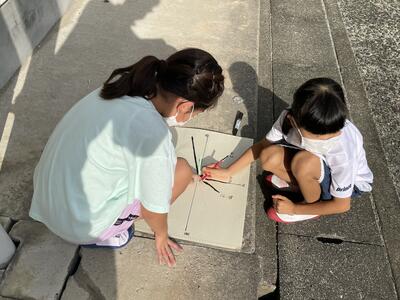

3年生理科、影を追う!

10月4日(火)の3年生。午前中の授業、子ども広場に出てきて遮光板を手に太陽を見る姿が。別の友達は方位磁石で東西南北を確認、また別の友達は大きな画用紙の中央に棒を立てて影を書き写す姿が、観察時刻を書いてニコニコ、夢中になって活動していました。「何をしているの?」「影を観察しています。」「なんで?」「太陽の位置を勉強してます。」「へ~、太陽って位置が変わるのかなあ~?」「そりゃそうですよ。東から昇って西に沈みますって」「それじゃ、これから影はどんどん長くなるって知ってる?」「え?!そうなんですか?」「な~んでだ?」「ふふふ」と首をかしげて走り去って行きました。

午後になって、また、同じように活動する姿が。「Oh!影が動いた」「すっごく動いた!」等々の感想が漏れ聞こえて参りました。さてさて、午前中と同じ質問をもう一度。「でさ、これから影が長くなるのはな~んでだ?」としつこく尋ねてみると、「寒くなるからですよ!!」と怒りの表情で回答。でも、「なるほど!」ですね。なかなかセンスいい回答だと感心しました。影の長さと気温の関係を認識している答えだったからです。

小学3年生の理科では、日なたと日陰の様子に着目して様々な活動を通じて調べ、比較しながら太陽と地面の様子との関係を捉える学習をします。生活経験上で何となく獲得している知識を一旦整理して、中学校でより科学的に、この授業の関連で言えば「地軸の傾き」や「公転・自転」といった学習を踏まえてうまく説明できるようになっていくことでしょう。目の前の学習に夢中になる姿、とても立派です。その意気で頑張って学習を積み上げていってくださいね!

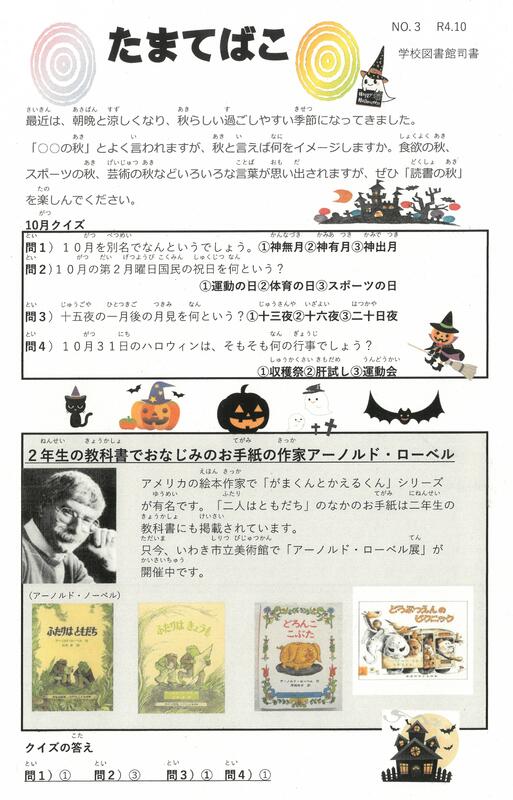

図書館だより「たまてばこ」発行

作文や読書感想文など言語活動のお知らせが続きましたが、ちょうど本校の学校司書が図書館だより「たまてばこ」を発行しましたのでアップします。現在、いわき市立美術館で開催中の「アーノルド・ローベル展」も大盛況のようですね。

司書さんが本校図書館にも「アーノルド・ローベル作品のミニコーナー」を設置してくださいました。こちらも大盛況のようで貸出中の札が並んでいます。

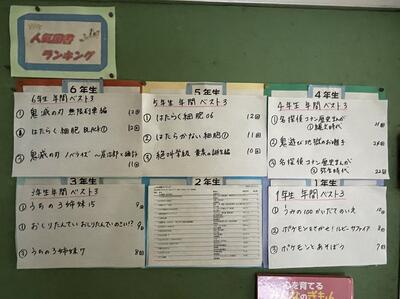

図書館掲示板には、「人気図書ランキング」が。子どもたちなりに読みたい本の流行があるようですね。

学校では朝に読書タイムを実施しています。登校時の賑わいとは打って変わって学校全体が静寂に包まれる素敵な時間を過ごしています。秋の夜長、ご家族で読書タイムに取り組んでみてはいかがでしょうか...。

表彰式!スポ少ソフトバレーボール、そして記念写真。

10月3日(月)、3つの表彰式を行いましたが、その3つめ。第16回ソフトバレーボール大会経験四年生以下の部で本校児童が所属しているチームが第2位に入賞したことから賞状を伝達しました。指導されている方とともに送迎や応援してくれる家族にも感謝ですね。おめでとうございました!

表彰式の様子は、給食の時間に動画配信しました。作文コンクールで特選を受賞した1年生、自分の姿がテレビに映し出されている様子を視聴しながらの食事、みんなに拍手をもらっちゃって照れくさいのなんのって、不思議な感じを覚えたご様子。本当におめでとうございました!

3つの表彰式の受賞者による記念写真!何かに夢中になって頑張ったことが認められることはとても嬉しいことですね。素敵な時間を全校で共有させていただきました。ありがとうございました!

表彰式!地区読書感想文コンクール

10月3日(月)、3つの表彰式を行いましたが、その2つめ、いわき地区読書感想文コンクールでは、特選1名、準特選1名、佳作4名が選ばれました。

特選に選ばれたのは4年生。手にした本は「111本の木」。インドのある村で生まれ育った少年スンダルさんがやがて村長になり、村を変えていったという実話を題材にした物語です。この物語に内在している男女平等や経済格差、環境問題といった現代的課題について、自分なりの感想を綴りました。スンダルさんの生き方に共感し、謙虚に学び、「ぼくたちにとって当たり前のことが、他の国では当たり前ではないことがある」ことに気づきました。そして「目の前の当たり前に感謝すること」「自然やかんきょう、まわりにいる人たちの命」を尊ぶことが大事とまとめています。一冊の本にどっぷり浸かって書き上げた感想文です。お見事!

準特選に選ばれた5年生が読みこんだ本は「風の神送れよ」。天竜川上流に伝わる「コト八日行事」が題材。この行事は、災いや伝染病をもたらす疫病神(コトの神)をお祓いし、地域の外に送りだすというもの。様々な困難を乗り越えてこの行事と向き合う地域の子どもたちのチャレンジストーリーです。主人公の優斗たちが「過酷な状況に直面しても最後までやりとげていった」姿を「まるで世界平和をたくされたヒーローのようだ」と表現。そして、自分がリレー選手に選ばれたときの心境と重ねて、「何かを任せられると、人はいつも以上に頑張れるかも知れない」と綴りました。「この同年代のヒーロー達のおかげで(中略)コロナも消えて、皆が元気に笑って過ごせる毎日が来ることをぼくは願っている」という感想、「同年代」という仲間意識に私は感銘を受けました。まさに子どもたちは希望の星!

佳作に選ばれた子どもたちが手にした本は次の通り。

1年生「めがねをかけたら」

2年生「つくしちゃんとおねえちゃん」

3年生「かずさんの手」

6年生「SDGs自然環境が危ない」

どの作品も、読書を通じて新たな世界や価値を知り、自分との関係性を丁寧に綴っていました。小学生らしく主人公に寄り添う姿、頭に日本や世界地図を描きながら感性を磨き上げた姿、わたしも共有させて頂きました。「読書の秋」「読書はこころのビタミン」本校には充実した図書館もあります。引き続き、読書に励む子どもたちを育てて参りましょう!

表彰式!いわき地区児童作文コンクール

10月3日(月)、3つの表彰式を行いました。まずは、第54回いわき地区児童作文コンクール、特選に2名、準特選に1名が選出されました。簡単にですが作品のご紹介を。

特選に選ばれた4年生、題は「わたしの手」。「私の手のひらにはマメがたくさんあって、さわるとボコボコしています。」という文章から始まります。続けて、「でもこの手は、わたしががんばっているあかし」とのことで、今、チャレンジしているボルダリングについて綴っていきました。ボルダリングをやり始めた経緯、大会に向けた意気込み、そして感じたことや学んだことを順序よく丁寧に記しています。最後、出場した大会で「もう少し、あと少しなのに。」という悔しさを味わいながらも、マメがつぶれてうっすらと血でにじんだ自分の手を見つめて、「もっともっと強くなってみせるぞ」との決意、そして「わたしの手は、自まんできる強くてかっこいい手です。」との言葉は心に響きます。秀作です!

もう1本の特選は1年生。「いのちをまもるために」という題で、「なつやすみちゅうに、くるまにひかれそうになりました。」というショッキングな書き出しで始まる作品。習い事の時間に遅れそうで、道路を急いで渡ろうとした時の出来事きごとをきっかけに、命を守るためのルールの大切さについて学んだことや考えたことを書き綴りました。特にお母さんとの散歩を通して、「うんてんしゅもほこうしゃもるうるをまもることで、あんぜんにつなげている」ことを学び、翻って日常の生活場面で、自分は「きちんとやくそくをまもれていなかった」という気づきを得ました。命を守るための具体的な方法を家族と学習できたこと、その家族愛も共感を呼びます。本当に幸せなことですね!

準特選に選ばれた5年生は、「ゲームで得た大切なもの」と題し、ゲームでつながる交流の輪は大切な時間と主張し、「周りでゲームは良く思われていません。」という世の中の風潮に一石を投じる視点で論じました。特に「解決方法はぼく達で見つけられる、話し合うこともできます。」の言葉には、何でもかんでも大人が判断してしまって、子どもは窮屈だ!という秘めてる思いがずしっと伝わってきました。

作文は、習得した言葉を用いて、思考のつながりを論ずるというかなり高度な言語活動です。引き続き、「言葉」を大事にした生活をみんなで実践して参りましょう!入賞した3名の皆さん、本当におめでとうございました!

10月となりました!心新たに後期もよろしくお願いします。

10月3日(月)、令和4年度もいよいよ折り返しを迎えて後期がスタートしました。朝晩も涼しくなってだいぶ秋めいて参りましたね。そんな中、子どもたちは今日も元気に登校してきました。今週の大きなめあては「教室の整理整頓をしよう」です。いつも暮らしている場所を整理整頓して、気持ちを新たに毎日を過ごして参りましょう!

ということで、今日は、各学年ごとに時間をつくり、一日を通じて「クリーン活動」を行いました。自分たちの活動する場所を自分たちできれいにする、大事なことですね。どの学年も熱心に活動していました。

そして通常清掃の様子。本校の子どもたちは本当に一所懸命に清掃活動に取り組んでいます。体のバランスを崩すくらい力を入れての雑巾がけ、素晴らしいですよね!終わりの整列もしっかり並んで反省を行い、みんなで「ご苦労様でした!」のあいさつ。

用務員さんの草刈り作業もラストスパートでしょうか。今度は落ち葉拾いかな?と言いつつ、子どもたちのために毎日活動してくださっています。学校一丸となって、今週も一日一日を丁寧に過ごして参りましょう!

表彰式!理科作品展いわき地区展

福島県小学校児童理科作品展いわき地区展で、本校から優秀賞に1名、努力賞に4名が選ばれ、9月29日(木)に表彰式を行いました。その様子は、30日(金)のお昼の放送で各学級に動画配信しました。

優秀賞作品の研究テーマ

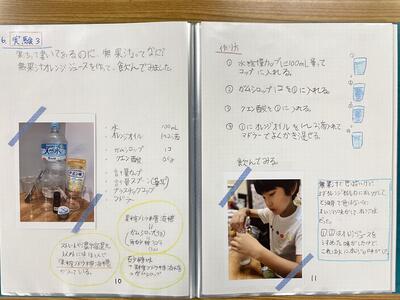

5年生「ジュースはどうやって出来てるの」

「夏は暑い、水分をいっぱいとりたくなる」ことをきっかけに、ジュースがどういう風にできているのか、お店で売っているものを基準にオリジナルのオレンジジュースづくりにチャレンジ。食品表示や果汁率に注目しながら6つもの実験を実施。最終的には、自分好みのオレンジジュースを実験で獲得した用語を使って見事に説明できるようになりました。また、食品添加物の存在にも気づき、健康のために飲み過ぎないことが大事!という結論を導き出していきました。24ページにも及ぶ大作、お見事!

努力賞作品の研究テーマ

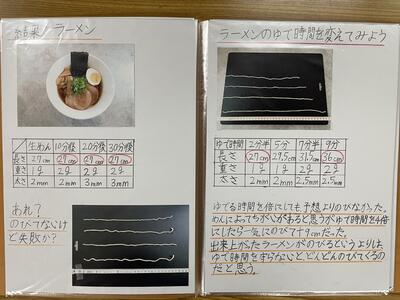

6年生「ラーメンって本当にのびるの?」

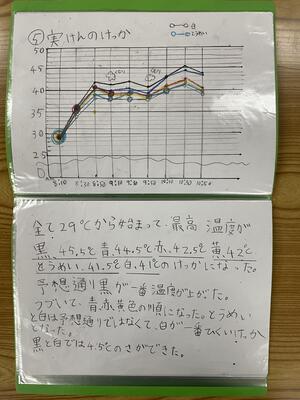

4年生「温まりやすいのは何色?」

2年生「水の力でかんさつしよう」

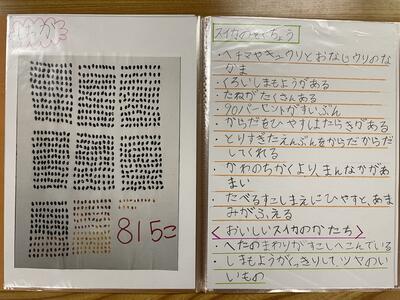

1年生「スイカのため、いくつ?」

その他にも、

「スライムの硬さと水の割合」

「ペットボトルにあなをあけたら水はでるのか?」

「水の力で色をぶんかい」

「くるくる花火レポート」

「ゆでたまごのゆで方について」

「サンゴのけんきゅう」

「いろいろなしるでえをかこう」

子どもたちが夏休みを利用して取り組んだ理科自由研究作品、どの作品も身近な生活の中で見つけた「あれ?」という疑問を出発点に、実験や観察を通して解決しようとよく頑張りました。各作品は、しばらくの間、渡り廊下に展示して参ります。

さて、今日で9月も終わり。早いもので今年度も折り返しを迎えました。1学期末の児童アンケートから、日々の私たちの取組について大きな支持を得ていることがわかりました。引き続き、長倉小ならではのよさを大事にして、子どもたちと一緒に「実りの秋」を迎えられるようチャレンジして参ります。

長倉田んぼ2022「実るほど頭を垂れる稲穂かな」

5年生が管理している本校の学校田「長倉田んぼ」もいよいよ稲刈りの時期を迎えます。子どもたちの成長もそうですが稲の生長にも興味があって、定期的に写真を撮ってきました。今日は、今年の「長倉米!」の生長の様子を総集編としてアップして参ります。

4月20日(水)畦塗り的な田んぼの防水確認。長倉田んぼ2022の目覚めです!

5月26日(木)代掻きを行いました。コーディネーターの今野先生の長靴も半年ぶりに無事発掘されましたね。

5月30日(月)いよいよ田植え。稲に向かって「元気に育てよ!」って言ったら、稲の方から「君たちもな!」という声が返ってきたそうで...。

7月4日(月)稲の根付きや育ち具合を確認するスペシャルアドバイザーの大樂さん。定期的に足を運んでくださいました。

7月22日(金)穂ばらみ期。田んぼの右下のところの稲の育ちが異様に早いことに気づく。そこは今野先生の長靴が埋まっていた場所と一致していることが判明。因果関係は調査中。

8月25日(木)出穂期を迎えました!

9月2日(金)穂が垂れ始めました!

9月5日(月)作業に手間取りましたが、鳥よけネットを設置しました。が、バッタたちはスルー。

9月12日(月)登熟期に入りました。

9月27日(火)、籾が黄金色に輝き出しました。

夕焼けに映える「長倉米!」

こうして稲の生長を見ていると、これから稲刈りにチャレンジする5年生のこれまでの成長の様子が同時に目に浮かんできます。まさに、「実るほど頭を垂れる稲穂かな!」なのであります。

修学旅行 6年生の思い出

「校長先生失礼します。6年生の修学旅行の実行委員長のタイチです。校長先生にお願いがあって来ました。行きのバスの中でビンゴ大会をやるんですけど、『校長賞』を出してくださいということで」「ください!とは、もう『校長賞』があることは決まっているということ?」「あ、そういうことになります、エヘッ」「その笑顔にはいつもやられるなぁ。ということは、もう『校長賞』の内容も決めてるんじゃないか?」「あ、まー、そうなんですけど。あの、どこかで何かをオゴるみたいな...」「オゴる?そうきたか!単独で校長室に乗り込んできたタイチくんの勇気と交渉力に応えることにしましょ!で、何人に?」「あ、1人、あ、いや何人分でもいいんですけど」「はっきり主張せよ!」「あの、3人分で」「了解!じゃあ、東照宮で1人、江戸村で2人ということで」「あ、ありがとうございます。よろしくお願いします!」

という出来事からスタートした6年生の修学旅行。この時点で、6年生は修学旅行を自分ごとの行事としてしっかり受け止めていると感じました。

そして迎えた9月22日(金)、目的地の日光東照宮と日光江戸村へ、いざ出発!

日光に向かうバス車内では、早速のビンゴ大会。景品には、校長以外にも引率した先生による「〇〇先生賞」も多数準備されていて、4人に1人は「〇〇先生賞」が獲得できるという豪華さ。「はー?タイチのやろーやったない!」そしてタイチくんのしなやかな進行により、ビンゴ大会は大盛り上がり!また、日光江戸村のお化け屋敷「地獄寺」に入るペア決め抽選会も行いました。

まずは日光東照宮。修学旅行ラッシュで大変な混雑でした。肖像権等の都合で多くの写真をご紹介できませんが、時間いっぱい、元気いっぱい、学習もして参りました。

続いての訪問先は、日光江戸村。駐車場には大型バス28台が並ぶ状況。制限がありますので写真少な目で申し訳ございません。

昼食は、江戸カレー!ごちそうさまでした。

お化け屋敷「地獄寺」。バス車内の抽選で決まったペアでいざ!中からはキャー!とかヤベェー!とかの叫び声が。でも出てきたときはみんななぜか笑顔になっていたのでした!

日光江戸村でのこのこの写真は肖像権は関係ないのでございます。なぜなら...。

水戸のご老公は、越後屋を成敗して参りました。

そして、「校長賞」をゲットした、3人には、東照宮の御朱印、江戸のソフトクリーム、江戸のキーホルダーをプレゼントさせていただきました。

タイチ君をリーダーとする実行委員会の準備、お見事!帰りのバスで「先生方ありがとうございました」ということで「何でもお手伝い券」をいただきました。こちらこそありがとう。このチケット、後日、本当に有効に使わせていただきます!

<修学旅行の思い出を五・七・五で>

東照宮 何度見ても美しい

東照宮 鳴き竜の声 響きけり

眠り猫 頭の上で こんにちは

杉の木よ 私の願い かなえてよ

地獄寺 みんなでさけんで こわくない

江戸村で 使いすぎた 五千円

笑い顔 令和も江戸も 同じ顔

もう一度 みんなといきたい 10年後

帰り道 優しい笑顔 ありがとう

わかんない 校長先生なのか 水戸黄門

見学学習 3・4年生編

「ごみは分別!」「燃やすごみはエネルギー!」「川口さんの家でお弁当食べてきました!」「囲炉裏で火を焚いてきました!」「お手玉楽しかったです!」「竹とんぼ、初めてやりました!」「けん玉も!」「むかしの道具すっげぇーのありました!」「昔の生活は不便だけど楽しかった!」とは昨日26日(月)の登校時に3・4年生から聞いた話。

9月22日(金)、3・4年生は、いわき市南部清掃センターといわき市暮らしの伝承郷を訪問しました。まずは教頭先生に向かって「元気にいってきまーす!」

最初の訪問は、清掃センター。高くて大きな建物に驚いた様子。「ごみがどのように処理されているのか?『燃やすごみ』に注目して勉強して欲しい。そして分別の大切さを感じ取ってほしい!」とは先生方の願い。子どもたちは説明を聞き、職員さんに質問をしながら施設を見学して積極的に姿勢で勉強をしていました。

続いて、暮らしの伝承郷へ。先生方の願いは「社会科の『かわる道具とくらし』『健康なくらしとまちづくり』の学習を深めることと、昔の暮らしの様子を知り、古い道具に込められた人々の知恵や思いを知って欲しい。」です。職員さん総がかりで付き添い、丁寧に説明をしてくださいました。ℤ世代の子どもたちにとっては、目に入ってくる景色、家、設備、道具がすべて新鮮だった様子。特に、手作り感満載の遊び道具は、ゲームとは違った面白さを体感!そして古民家もお借りして食べたお弁当も相当美味しかったようです。

先生方のコメント、「それぞれの施設の職員の方から、興味深く説明を聞き、いろいろ学ぶことができました。友達と仲良くかかわることができ、さらに仲を深めることができたこともよかったです。また、元気にあいさつをしたり、マナーを守って行動したりすることができました。」とのこと。

ん?マナー?この靴の脱ぎ方が...。

奥の方から「このがぎめら、ちょろぐでねぇーな。ごせやげっこど!ちゃんと靴脱いで上がってけ!」なんて聞こえてきそうな。でも、子どもたちはよほど古民家生活に魅力を感じたのでしょう。不便さが面白い!って。その感覚、大事にして欲しいですね。

見学学習 1・2年生編

9月26日(月)、3連休を経て、爽やかな秋空の下、新たな一週間がスタートしました。今週は、校外での学習のまとめとともに、学習発表会に向けた準備がいよいよスタートしていきます。毎日、元気いっぱい活動して参りましょう!

さて、9月22日(金)、1・2年生はアクアマリンふくしまと小名浜吹松公園を訪問し、見学学習を行いました。2年生の国語では「どうぶつ園のじゅうい」を学習していることもあり、授業との関連も図りながらの活動となりました。

アクアマリンでは、さまざまな生き物たちに興味津々のご様子。顔を近づけ、指さし確認、そして感想も!

どうしても手を出して触りたくなるのですが、こちらは展示物ではございません!

大きなクジラの骨、じーっと見つめて何を思っているのでしょうか。

そして楽しみにしていた「えっぐの森どうぶつごっこ」のエリアへ!ここは森の動物になりきって遊べる遊具がたくさんあります。さまざまなアクティビティを体験して、どんなことを感じ取るのでしょうか?

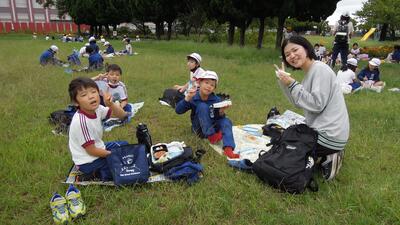

そして、小名浜の工場地帯の中にある吹松公園へ。青空の下、広々とした草原の中でのお弁当タイム、大満足のご様子!

昼食後、今度は吹松公園のアクティビティ攻略へ!いつも遊んでいる学校の遊具とは違い、新鮮な気持ちで遊ぶ様子が見えました。順番待ち、譲り合いなど、1・2年生が仲良く交流する姿も微笑ましかったですね。

「大きな事故やかげもなく実施することが出来ました。アクアマリンふくしまでは、本物のお魚や動物たちを見ることができてよかったです。また『えっぐの森』に入りました。初めて入る子どもたちも多く、体をたくさん動かして楽しく過ごしていました。吹松公園は広々としていて、秋風を感じながら仲良くお弁当を食べました。とっても充実したいい一日を過ごすことがでいました。」とは先生方のコメント。

さて、子どもたちはどんなまとめをしていくのでしょうか?自分なりの言葉や絵でぜひ表現してみてください!

体育用具を寄贈していただきました!

8月22日(月)のことになります。双葉郡広野町に本社を置く稲村屋様と東邦銀行様より体育用具を寄贈していただきました。稲村屋様は、東日本大震災・福島第一原子力発電所事故に伴い、常磐地区に避難された経緯がございます。それがご縁となり、「あの時、子どもたちも元気をなくしていた。未来ある子どもたちが笑顔になってくれたら嬉しいです」と、「一輪車スタンド」「プールの水深を調節するためのプールフロア」「ソフトモールサッカーボール」をお寄せくださいました。

また、9月13日(火)には、稲村屋様に対しましていわき市教育委員会からの感謝状を贈呈させていただきました。

2学期に入り、いただいた用具類は各方面で活躍しております。一輪車スタンドは、こども広場に何気なく設置。情報が伝わるのは早いもので早速大人気コーナーへ。大休憩の時間には渋滞が発生しています。そんな中、先生も一輪車に挑戦する姿が。「なんか乗れそうな気がするのです!」とのこと。

ソフトモールサッカーボール。これまでサッカーボールは固い!というイメージをもっていた子どもたち。はじめは恐る恐るさわっていた子どもたち。結構やわらかいよね!痛くないかな?大丈夫だよ!といって徐々に距離を広げてパス練習。授業の終わりにはミニゲームを楽しみました。蹴りやすいです!と大好評。

プールフロアは、特に低学年の子どもたちにとっては、プールの中の救いの島、ちょっとした休憩の島となっていましたね。

学校は、こうして地域の皆様に支えられていることを再認識いたしました。ありがとうございました。

子どもたちの未来のため!また明日から長倉小学校、がんばって参ります!

畳の上でのおはなし会、3年生編

9月21日(水)、本校は台風の被害もなく、子どもたちも元気に登校して参りました。

さて9月13日(火)のこと。図書館ボランティアの皆さんによる「おはなし会」が開催され、今回は3年生2クラスを対象に読み聞かせを行ってくださいました。

今日のラインナップの紹介を受けた子どもたち、「やっぱり恐竜だ!」の反応。図書館前の掲示板に展示してあった恐竜の模型から何となく予想していたのでしょうか。子どもたちの勘は鋭いのであります。

まずは、大型絵本「おまえうまそうだな」。生まれたばかりの草食恐竜アンキロサウルスの赤ちゃん、それを発見した何十倍も大きさの肉食恐竜ティラノサウルス。ティラノサウルスが飛びかかろうとしたその瞬間、アンキロサウルスの赤ちゃんの無垢な声「おとうさーん!」から物語はスタート。弱肉強食で生きてきたティラノサウルスが、ピュアなアンキロサウルスと出会い、情がわいてきて次第に愛情を抱くようになり、そしてとうとう別れの日が...。読み終えたときの静寂、そして少し間があっての拍手、とっても印象的でした。ボランティアさんのテクニックが光る上質な時間をいただきました。

続いて、「きょうりゅうの大きさ」。子どもたちは自分の体をメジャー代わりにして、様々な恐竜との背丈の大きさを比較できる一冊。絵本といいつつもリアルな描写が、子どもたちの心を引きつけていきます。「意外と小さい恐竜もいたんだな」から始まり、トリケラトブスの角の大きさには「ジャングルジムに乗った感じ?」、最終的には体長30mを超すアルゼンチノサウルスが出てきて「プールよりでっかいぞ!」という声が。

「どんぐりたろうの木」は、ちょうどこれから迎える秋にぴったりの絵本。校庭にもどんぐりの木があることをみんなで確認してから読み聞かせ。長い年月をかけて命を紡いでいる自然の摂理、その自然の恵みをいただいて生活している私たち人間、勉強になる一冊でした。

紙芝居「なんにもせんにん」は、怠け者への戒めをコミカルに表現。今回も大きな紙芝居をボランティアさんが総掛かりで演じてくださいました。この協働のお姿も子どもたちにとっては心のビタミンになっています!

「骨」は子どもたちの好奇心をかき立てますね。ラストの「ホネホネ絵本」も大好評。「人間の首の骨の数は?」「7本!」「すごい!知ってるのね!。じゃあ、首の長いあのキリンの首の骨の数は?」「7本!」「大正解!」って、子どもたちの中には骨博士がいたようです。その知識力、お見事!

最後に紹介するこの写真、ボランティアさんのノートをこっそり撮影させていただきました。毎回、打合せをもち、周到に準備をしてこの読み聞かせ実施していただいております。今回もありがとうございました。読書は心のビタミン!

5年生宿泊活動、Episode3(最終)

【Episode3】班長会議で気づいたこと!そしてみんなが気づいたこと!

事あるごとに班長会議を開いていましたね。写真はないのですが初日夕方の班長会議では、「宿泊活動のきまりを知らないと言っている人が多い」ことに気づき、急遽、それぞれの生活班の打合せを開催。しおりを読み込み、この行事の目的やきまりを確認し合いました。その甲斐あって、本館に移動しての入浴をスムーズに済ませ、いざキャンプファイアへ。キャンプファイアでは先日お知らせした通り、レク係が中心となって全員が楽しい時間を創出していきました。火が消える最後の瞬間まで...。目的を理解し、決めたことをみんなで実行していけば、こんな素敵な時間を共有できることを学びとりました。

就寝前の班長会議。班長さんのコメントは、「みんなが」「みんなのために」「みんなと一緒に」と、自分のことよりも周りの仲間を大事にしたいという願いを語っていましたね。その上で、「正しいことを正しいと言える自分になりたい!」「ちゃんとやろうという声を出して、目標を達成していきたい!」「やらない、やりたくないという思いで一致団結するのではなく、みんなでチャレンジすることで一致団結したい!」という思いをもつに至りました。素晴らしい気づき。「思いやりの言葉かけ」って言ってましたね。

だから、次の日の野外炊飯で、全員があんなに積極的な活動を見せてくれたのでしょう。気づけば2日目は、あちらこちらでミーテングする姿がたくさん見えました。

そして、みんなで気づきましたね。何かの縁で出会ったこの仲間を大事にして、思いやりの言動で、これからの学校生活も1日1日前向きにチャレンジしていくと、もっとわくわくする出来事に出会えるのではないかと。

班長さんの思いが全体に伝わったとっても意味のある宿泊活動となりました。本当にお疲れ様でした、拍手!そして、この思いが5年生全体に確実に浸透し、長倉小全体にまた新たな風を吹き込んでほしいと願っています。これからの頑張り、大いに期待しています!

5年生宿泊活動、Episode2

【Episode2】「ご馳走様でした!」を言っちゃっていいんですか?

食堂での食事。一人ひとり配膳されたお盆をいただいて、間隔の開いた席に座って黙食。お片付けはセルフで。

片付けコーナーにいたA君に「美味しかった?」と聞くと「はい」と無表情な反応。「もっと美味しくなる方法があるんだけどなあ~」「え、何ですか?」「それは調理員さんの顔を見て『ご馳走様でした!』って伝えることさ」「え、本当ですか?ってか、言っちゃっていいんですか?」というやりとり。マスク越しではありましたが、A君はやや緊張した面持ちで「ご馳走様でした!」と伝えました。すると、調理員さんから「ありがとう!」のお返しが。次の日の朝食、片付けを終えたA君は率先して、しかも昨日よりも大きな声で「ご馳走様でした!」と挨拶。調理員さんから、またも「ありがとう!」のお返しが。「A君、今朝のご飯の方が美味しかったんじゃない?」「はいっ!」というお話。

食事の美味しさには、やっぱり「頂きます」「ご馳走様」という挨拶も含まれていることを再確認。コロナ過は食事の美味しさを感じ難くしていますね。

5年生宿泊活動、Episode1

9月20日(火)、台風14号接近のため臨時休校となりました。学校に子どもたちがいないと寂しいですね。ということで、今日は、先日実施した5年生の宿泊活動のエピソードをいくつかご紹介して参ります。

【Episode1】ブルーシートを折りたたむ!

舟戸海岸での魚釣り・磯遊び体験でのこと。みんなでお昼を食べようということで巨大なブルーシートを広げました。でも、ここで活躍したのは先生とごくわずかの子どもたち。あれ?へんだ。自分が食べる場所を他の人にやってもらうのはへんだよね!

ということで、ブルーシート片付けの時、先生方は全員参加を呼びかけました。すると、どこからともなくリーダーが出現、リーダーに乗っかってくるサブリーダーも登場。続いてシートの中の空気を抜く係の誕生、チョップでシートに折り目をつけてたたみやすくするファインプレーも。やればできるじゃないか、5年生!

これでおしまいではなく、やっぱり空気をもっと抜こうよ!やり直す姿も。みんなでやりきりました!

さらに立派だったのは、みんなが使った救命胴衣を自主的に集めて返却する子どもたちが出現したところ。ぼくは握力がなくてシートたたみは難しいから、できることをやります!とのこと。

よく気付いたぞ!大したもんだ!これぞまさに協働活動です。

「みんなでやろうよ!」の思いで一致団結した5年生の姿、とても美しく、頼もしく感じました!

よりよい授業を探究!校内研修会その2

今年度、本校では、国語科の授業を中心に説明的文章に着目した研修を進めています。今年度2回目の校内授業研究会を9月16日(金)に2年生国語科の授業において開催しました。

担任の先生は、子どもたちの思考を深めていくために、前時までの学習内容を掲示して、つながりのある授業づくりにチャレンジしました。子どもたちは、その掲示物と教科書を行ったり来たりしながら学習を進めていきました。

また、グループ活動を積極的に取り入れていました。子どもたちは、相手の意見をコピペする以上に、自分の考えをグレードアップさせていく姿が見え、これまで丁寧に話合いの仕方をレクチャーしてきたことが伺えました。

そして、デジタル教科書・電子黒板の活用です。子どもたちの視線が1点に集中し、学級全体で思考がグッと深まっていきました。発表を視聴し、同じ意見か異なる意見かをハンドサインで示す姿も。日常的な指導が行き届いていることを実感しました。

放課後の職員室。今回もワールドカフェ形式で授業検討会を行いました。成果もあれば当然課題もあります。大事なのことは、それらを校内で共有し、明日からそれぞれの授業に活かしていくこと。子どもたちが分かった!できるようになった!と実感できる授業を引き続き探究して参りましょう。

5年生、宿泊活動の速報その3(最終)

9月15日(木)、5年生の宿泊活動2日目のメイン活動は野外炊飯。指導員の先生のレクチャーを受けて、早速各班「美味しいカレーライスを食べるぞ!」というゴールに向けて活動を開始していきました。かまどに薪を準備する係、調理器具・食材を運搬する係、それらをまず水洗いする係と、子どもたちはとっても手際よく作業を進めていきました。やっぱり事前に打ち合わせをしておくことは大切なんだね!ということを実感。

できる人がやる、やってみたい人に譲る、困ったらみんなで考える、時には大人の力を借りるといった「チャレンジ精神で一致団結!」したときの5年生は、ものすごいパワーがあることを見せつけてくれました!出来上がったカレーライス、やっぱり美味しかったですね。同じ材料で調理したのに、不思議と班ごとに味が違うんですよね!

食べ終わった後の片付け作業、ちょっと時間がオーバーしてしまいましたが、みんな責任を果たしたからオッケーです。炊事場のこの輝き、光ってますよね!!本館前の看板を見て「長倉小は、その通りやりきったよね!」「そーだよね!」

学校に戻ってからの5年生。立てないよ~、歩けないよ~との声が。でも、その疲れは、単に楽し~い時間を過ごしていなかったことの証だと思うのです。班長さんを中心に、みんなで素敵な時間をつくってを楽しもう!と一致団結して、やりきったからこそ味わえた充実感・達成感なんだと思います。「5年生、やればできるな!昨日の自分からまた一つ成長したな!」。この体験を明日からの生活にぜひぜひ活かして、さらに前進して参りましょう!

子どもたちの学びを支えてくださったいわき海浜自然の家の皆様ありがとうございました。その都度、親切にご対応いただきました。また、保護者の皆様には大きなご理解とご協力をいただきました。重ねて御礼申し上げます。

いよいよ水泳の授業も最終ステージへ!

今週でプールでの授業が終了となります。水泳の学習の最後は「着衣泳」。1学期の終業式では、あえておぼれ方の練習をしましたが、今回の授業では、実際に服を着て、水の中で命を守るための訓練を行います。9月13日(火)には、4年生がこの授業を行いました。

いつもやっている水遊び、服を着てやってた感想は、「なんか重いな!」「底の方に吸い込まれる感じ」「自由がきかない!」とのこと。「自分の体なのに言うこと聞いてくれない!」ことを実感した様子。

この後、服を利用して空気をため込んで水に浮く訓練を実施。はじめはえらいたくさんの友だちのサポートを受けておっかなびっくりチャレンジ。でも、勇気を出して顔をあげ、手足を伸ばしてみるとコツをつかむことができ、一人で浮くことを覚え、余裕の表情を浮かべる児童も。

ここでも子ども達は大事な気付きをしました。「プールの水は止まっているけど、海とか川は、流れとか波があるから焦っちゃうんじゃない?」と。素晴らしい!その通りですね。だから、いざという時に慌てることがないようにこうして練習して経験をしたということなんですね。

最後に、担任の先生から「それじゃ最後に、服を脱いでフリータイム!」の声が。子ども達は「大リーグ養成ギブス」を外されたかのように伸び伸び泳げるぞ!と開放感を求めて服を脱ごうとしたものの、残念。ここでも苦戦。濡れた服を脱ぐことは容易ではない!ということなんですね。

最後の最後まで苦難が仕込まれた授業でしたが、仲の良い4年生はお互い手助けをし合いながら、最後は伸び伸びとプールでの活動を楽しむことができました。

5年生、宿泊活動の速報その2

9月15日(木)、いわき海浜自然の家は曇り空ではありますが、波の音、小鳥たちの歌声で朝を迎えました。昨夜は、キャンプファイアを開催。レク係の巧妙な進行のもと、楽しい時間を過ごすことができました。待望の火の神が降臨。ちょっとイメージが違っていたようですが、健康・努力・協力・友情の火を灯しました。その後はレク係が大活躍。先日の演劇ワークショップでなおちゃんから教わったじゃんけんゲームをはじめ、ファンタスティックな時間を演出してくれました。フォークダンス、最高でしたね。ありがとうございました。

今朝は、宿舎として使ったロッヂの清掃からスタート。「来たときよりも美しく!」が合言葉。

そして朝食へ。きちんと黙食。食べ終わってから調理員さんに、ごちそうさまでした!の声がとても清々しかったですね。

子どもたちは多少眠たい様子も見えますが、元気に活動しております。これからカレーライスづくりにチャレンジ。仕上がりのイメージと役割分担を確認しています。美味しいカレーはどんな味?仕上がりが楽しみでございます。

5年生、宿泊活動の速報その1

9月14日(水)、5年生、いわき海浜自然の家での宿泊活動がスタートしました。今日は、宿舎に到着後、舟戸海岸での磯遊びと釣りを楽しみました。お天気にも恵まれ、青空と太平洋と潮風を肌に感じながら伸び伸び活動しました。

カニを追いかけることに夢中になって荒波の洗礼を受けたり、アイナメ、フグを釣り上げガッツポーズをしたり、いつも以上の笑顔を見せていましたね。

そしてタコですよタコ!この10年、いわき海浜自然の家でタコを釣り上げたのは初めてとのこと。どうする?校長先生のおつまみだな!スルメにしよう!それはイカじゃん!そうだって?とか言いながら、優しく海へ返してあげました、タコの吸盤に吸いつかれる感触、良い思い出になりますね。

今のところ全員元気に活動しております。今夜はこれから夕食、そしてキャンプファイアへ!どんな笑顔を見せていくのか楽しみであります。

1年生のチャレンジ!鍵盤ハーモニカ講習会

9月13日(火)、1年生の音楽では、鍵盤ハーモニカを演奏するはじめの一歩として、音楽家の太田理子先生を講師にお招きして、鍵盤ハーモニカ講習会を開催しました。

まずは理子先生のデモ演奏。映画「魔女の宅急便」の「晴れた日に」。これが鍵盤ハーモニカなの?という見事な演奏を披露してくださいました。見ていた大人にとっても鍵盤ハーモニカのもつ可能性の大きさ、そして本物の演奏にただただ驚くばかり。当然子ども達も聞きほれておりました。

目の前で演奏を聴いていた児童、この表情です!

あんなふうに演奏してみたい!というやる気がみなぎった子ども達。早速鍵盤ハーモニカのセッティング、そして扱い方の実習。もう我慢できない!と言わんばかりに、音出しの練習へと進んでいきました。

子ども達が音楽に合わせて初めて出した音は、自動車のクラクション!一致団結して演奏ができて、思わず笑顔がこぼれましたね。さらに練習を重ねて、だいぶ指使いが上手になりました。子ども達の習得力はすごい!

そしてやっぱり、その道のプロの方との出会いは、子ども達にとってインパクトがありますね。理子先生は、「基本が大事よ!」と一人ひとりを丁寧に見取りながら、笑顔でパワフルにご指導くださいました。加えて、音楽を心から愛してる理子先生の振る舞いは、子ども達の心を確実に豊かにしてくださいましたね。短い時間ではありましたが、本当にありがとうございました。

5年生、いよいよ宿泊活動へ!

明日14日(水)から15日(木)にかけて、5年生は宿泊活動を実施します。みんなこの日を心待ちにしていた様子。これまで、スケジュールの確認、班編成・係分担等を行い準備を進めてきました。12日(月)には、班ごとの最終打合せを行っていました。

情報伝達の出発は先生から班長へ。班長は、受け取った情報を班の仲間へ伝達。そこで終わりではなく、よりよい活動とするための話合いを展開させていました。「これってどういこと?」「こうした方がいいって!」「え~まじ?」「これはいいんじゃない!」「こうしてやってみない?」「それいいね!」などなど。全員がかかわって話し合っている姿から、宿泊活動がうまくいく予感がしてきました。

私たちが大事にしたいことは、大人が敷いたレールの上を、子ども達がみんな画一的に決められた速度で進み、目的地に無事にゴールしてよくできたね!ということではありません。もちろん、安全・安心は確保した上でのことですが、あるテーマに向けてお互いが主張し合い、あーだーこーだと話合いながら物事を決定し、いざやってみてうまくいかなかったとしてもあきらめずに修正し、結果が伴わなくても「ナイスチャレンジ!」と認めていくことです。そのプロセスこそ財産となり、次に生かしていこうよ!と、さらなる成長へとつながっていくものと考えています。その中では当然トラブルもあるかと思いますが、お互いのよさを認め合い、譲り合い、助け合い、思いやりの心も育てていきたいと思います。

「校長先生、火の神をよろしくお願いしますね!」とは、とある児童のお言葉。「いやいや、校長先生が火の神になるのではない!火の神がお越しになるのだ!」「え~、誰かを呼ぶってことですか?」「いやいや、火の神がみんなのもとにお越しになるのじゃ!」「またまたそんなこと言っちゃって!」と。さてさて、どんなキャンプファイアになるのでしょうか?

全校生への連絡です。15日(木)の登校は5年生が宿泊活動でいませんので、登校班の班長さん・副班長さんがいない班が生じます。子ども達には事前にお話はしますが、保護者・地域の皆様に見守っていただき、安全に登校ができますようご協力をお願いいたします。

中秋の名月から、新しい1週間のはじまり!

9月12日(月)、新しい一週間が始まりました。今朝は、青少年育成市民会議の皆様による朝のあいさつ運動を行っていただきました。毎月10日を目安に実施していただいております。「まだ暑いね」「今日も元気にあいさつしていて立派ね!」との言葉かけ。子どもたちの励みになっています。暑い中ありがとうございます!

さて、10日(土)は中秋の名月!ということで、朝から子どもたちに「お月さん見ました!」「お団子食べました!」「ススキと梨を飾りました!」等々の報告をいただきました。中には、「ウサギとカメ?が餅つきをしていました!」、「織り姫と彦星の再会」を喜ぶお話、「かぐや姫がお帰りになりました!」と悲しみを分かち合ったというお話もいただきました。子どもたちなりに、十五夜お月様を受け止めていましたね。とても勉強になりました。

勉強と言えば、今日の6年生の理科の授業。月の動きと満ち欠けの様子を、模型を使って学習していました。太陽を模した電球の明かり以上に、教科担任の先生の全身を使った熱くまぶしいご指導!にもご注目ください。

黒板に掲示した月の写真は、教科担任の先生が時期を確認しながらご自身で撮影したもの。そうした先生の姿勢や思いもきっと子どもたちにとっては大事です!先生の気持ちが乗り移ったかのように、みんな夢中になって勉強に励んでいました。

中秋の名月、今年は満月だったようですね。わたしの家で撮影した写真で恐縮ですが、子どもたちが「ピカピカ光っていてまぶしかったです!」という月をアップします。今週も子どもたちをさらにピカピカ輝かせるべく、長倉小学校、一致団結して前進して参ります。

PTA奉仕作業 秋編

9月10日(土)、早朝7時よりPTA奉仕作業を実施し、校庭の草刈り作業を行いました。今回は2・3・5年生の保護者の皆様にご協力をお願いし、80名の方々にご参加いただきました。本当にありがとうございました。

担当した役員の皆様、大変お世話になりました。おかげさまで準備や片づけ等をスムーズに進めることができました。感謝!

本校の敷地は広大!そして樹木もたくさん。学校では、用務員さんが中心となって毎日のように草刈りや樹木の剪定作業を行っています。しかし、とてもとても追いつかない状況です。今後も定期的に、樹木の剪定や除草ボランティアを呼びかけて参りますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

こうして保護者の皆様と顔を合わせて作業することができたこと、わたしたちは率直に嬉しく思っております。子どもたちの健やかな成長を願い、保護者の皆様、できれば地域の皆様とも、どんどん顔を合わせてお知り合いになっていきたいと考えております。

最後に参加者全員で、一致団結の記念撮影!今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

学校訪問「アップデート完了!」

9月9日(金)、いわき市教育委員会の皆様による学校訪問が行われました。この訪問の趣旨は、本校の学校経営や学習指導、生徒指導などの取組状況を評価していただき、成果や課題、改善の方策などを指導していただくことにあります。

はじめに、学校の取組状況について、簡潔に概要説明を行いました。以前ご紹介しましたが、運動会のときに見せてくれた子どもたちの表情(2枚の写真)は、今年の本校のよさを大きく象徴していると感じていましたので、冒頭にご紹介いたしました。「エビデンスに基づく教育活動の推進」「子どもたちとの間をとりもつ問いの質の探究」「可能な限り一人ひとりを主人公にする」という本校職員の情熱と実践の成果です。

今日の授業でも、職員は「何かにチャレンジ」を合言葉にして、20年後の世の中をイメージして、子どもたちが幸せに生活していくための授業実践にチャレンジしました。

若手教員の授業その1。支援員さんのサポートの大切さを実感。一人ではいっぱいいっぱいになってしまうところ、支援員さんのさりげない、かつ的確な支援により、授業のねらいの達成に向けて授業を進行させることができていることを再確認。子どもたちのためのチーム力のアップデート完了!

若手教員の授業その2。バインダーを手にする参観者が教室へ。場の雰囲気を察知して...という子どもたち。妙に緊張している担任の先生。これは先生をサポートしなければ!という思いがひしひしと。子どもたちの頑張りで何とか授業終了!この若手教員、これまで以上に子どもたちと一緒に同じ景色を眺められるようになっていくのではないでしょうか。気負わないで頑張れよ!若手教員その2もアップデート完了!

各教科・領域のスペシャリストにご指導いただき、長倉小学校のアップデート完了です!また明日から「頭を鍛える」「心を鍛える」「体を鍛える」を合言葉に一致団結、長倉ならではの教育活動を探究して参ります。

(追記)明日10日(土)7:00より、予定通りPTA奉仕活動を実施いたします。保護者の皆様におかれましてはご協力よろしくお願いいたします。草刈りのやり甲斐がございます!また、近隣の皆様にはご迷惑をおかけいたします。ご理解の程どうぞよろしくお願いいたします。

〒972-8322

いわき市常磐上湯長谷町上ノ台99の2

TEL 0246-42-2910

FAX 0246-42-2911

E-mail

nagakura-e@fcs.ed.jp