カテゴリ:今日の出来事

4年2組、理科で水の実験にチャレンジ!

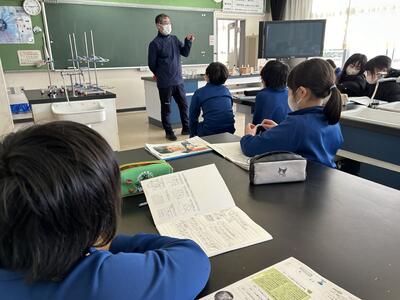

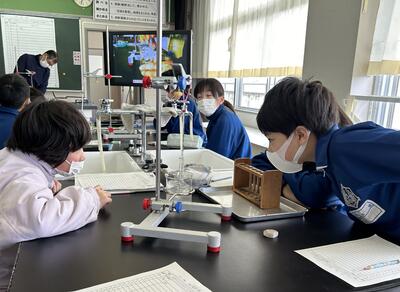

4年2組の理科では、現在「水のすがたと温度」をテーマに授業を行っています。1月24日(水)の授業のめあては「水を冷やしたときの温度の変わり方と水の様子を調べよう!」。試験管に入れた水道水を冷やしていって氷になるその瞬間を観察しようという内容。

まずは子どもたちの予想。「水温を下げていって何℃になったら氷になると思う?」「1℃、いや0℃、んー?マイナス1℃!」「じゃー体積は?」「減る!」「増えるって!」...。「それじゃーこれから実験してみて、予想と比べてみて、また新たな『?』を見つけていきましょう!」ということで、試験管やビーカー等の実験器具の運搬へ。早く実験したい!と逸る心を抑えて慎重に慎重に...。

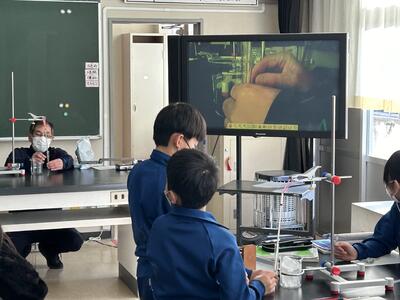

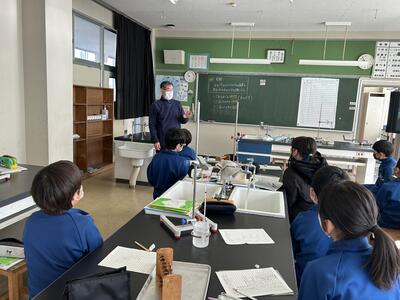

実験器具をどうセッティングするかは、先生の解説と先生の手元を写した電子黒板で確認。「水は試験管の3分の1くらいね!」「えっ、3分の1ってこんくらい?」「それは5分の1だよ」「こんくらい?」「それじゃ2分の1だよ」「こんくらい?」「なんで増やすの~!」...、さりげなく算数の実力を発揮しておりました。

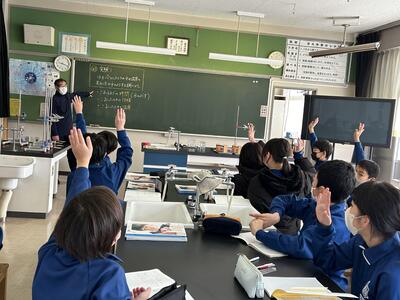

「1分ごとに時間を伝えるから、その時の水温と水の状態を記録していきましょう。それと体積を知るにはどうしたらいいかな?」「試験管(の水面に)に印をつけておくかなんかしたら?」「おっ、それいいね!」「じゃー、そうしましょう!」...。「それと、気をつけなくちゃならないことは?」「氷でやけどしないこと!」「その通り、氷の扱いや器具の扱いもみんなで気をつけてください。それじゃビーカーに氷を入れていくから観察を始めていきましょう!」

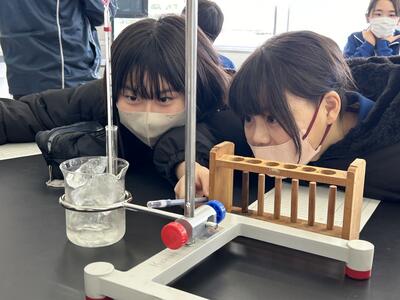

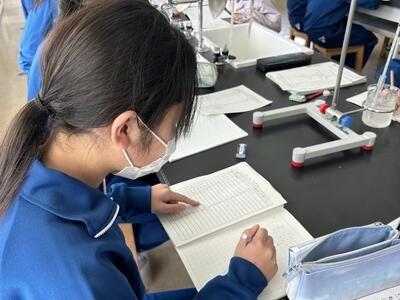

水が氷になる瞬間をとらえようと、子どもたちは開始1秒後からご覧の様子。動画視聴では味わえないわくわく感・ぞくぞく感を存分に感じていますね。先生が経過時間を伝える度に、「まだ?」「ぜんぜん水!」「そろそろ?」「まだまだ水!」...。

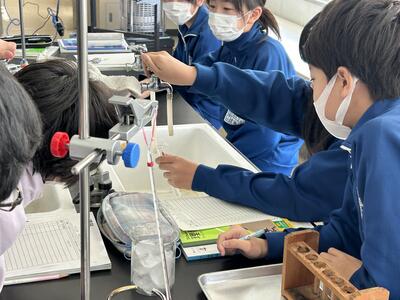

水温が0℃に近づくにつれて子どもたちにザワザワ感が...。「これ氷になった?」「え?まだ水面が揺れてるよ」「でも温度計が試験管くっつかってるけど」「あー、少しずつ氷になっていってんじゃね~?」「マジ?一気に固まる(氷になる)と思ってた!」「あっ、じゃーこの時間から氷になった!ということで」「OK!」「温度計は?」...という会話がとっても素敵ですね!

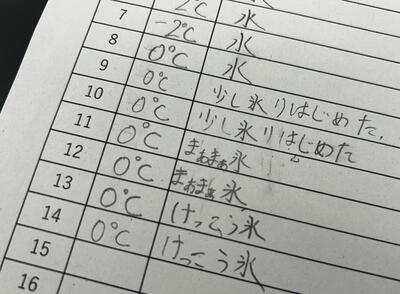

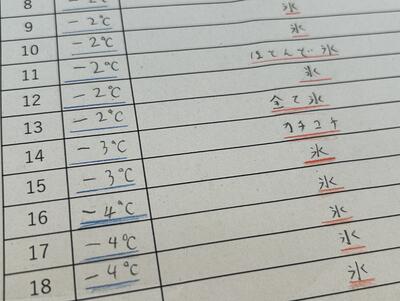

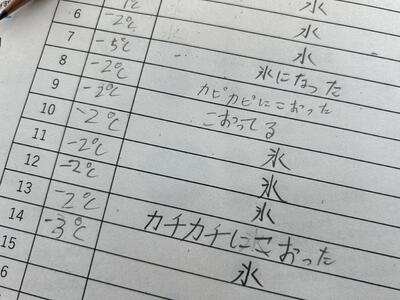

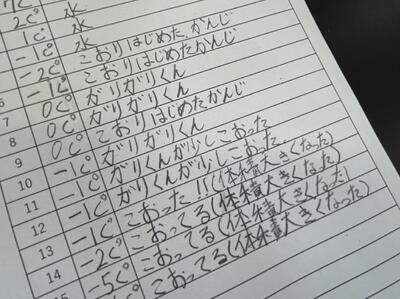

記録用紙の記述内容もとても魅力的。大人ですと「徐々に水が氷になっていく」と表現するのでしょうか。子どもたちは「少し」「まあまあ」「けっこう」「カチコチ」「カピカピ」「カチカチ」と表現し、中には「ガリガリくん」「ガリくんが...」と人間扱いしているものもあって、語感が豊かですね。

授業のまとめは実験データを手掛かりにして、改めて「水を冷やしたときの温度の変わり方と水の様子」を論述、そして新たな『?』を求めて意見交流へ。予想と比較した感想も交えて集中して取り組む姿がとても印象的でした。

また、本日の授業は初任者研修の一環としての師範授業でもありました。ベテラン先生の授業展開は流石でございます。また、若手教員はあっちこっち歩いて気付きを丹念にメモしていました。その中で特に「安全面への配慮についても勉強になりました」とのこと。センスある気付きですね、薬品等も扱う理科の授業のみならず、生活全般に渡って子どもたちそして先生方ご自身の安全を確保することは最も大事なことですから。

今日も授業を通して成長している子どもたち、そして先生方の姿を見ることができました。明日はどんな場面に出会えるか楽しみでございます。

4年1組、算数科で小数のかけ算にチャレンジ!

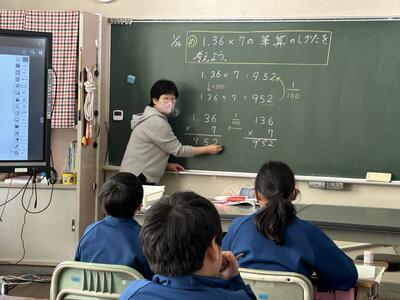

1月24日(水)、4年1組の算数の時間にお邪魔しました。今日は算数科担当の先生による授業で、メインテーマは「小数のかけ算」とのこと。本時のめあては「1.36✕7の◯◯のしかたを考えよう」と黒板に書かれてありました。

先生と子どもたちの会話。「1.36を100倍して、136✕7を計算したら答えは?」「952!」「そうね。それでさっき100倍していたから、今度はこの答えを?」「100分の1にする!」「そうだね!それで9.52って答えになる。でもそうやって計算するのってどう?」「面倒くさい!ややこしい!何度も計算するから間違えそう!」「だよね!だから今日は式をタテに書いて計算する方法、これ何って言うんだっけ?」「筆算!」「そうそう...」

こうして本時のめあてに「筆算」が加わり、改めて小数のかけ算の筆算スキルを身につけよう!と設定されていきました。子どもたちは既習内容との関係が分かり、今日のめあてにも納得できましたので、さらに実力を高めようとやる気が湧いてきた様子!

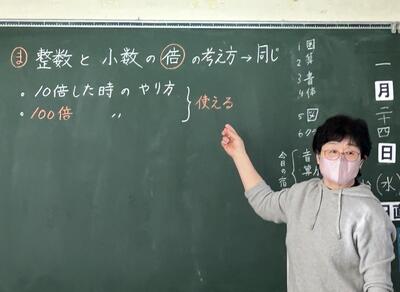

改めて教科書や電子黒板を見て、整数の計算と小数の計算の「倍」の考え方は同じであることを確認。子どもたちから「整数と小数のかけ算のやり方は同じだ!使える!」の声があがり、すかさず先生が「その表現いいね!じゃ、黒板に書いておくね!『使える』ってね」と。子どもたちの思いを大事にしている姿、お見事!子どもたちの意欲もますます高まっていきました。

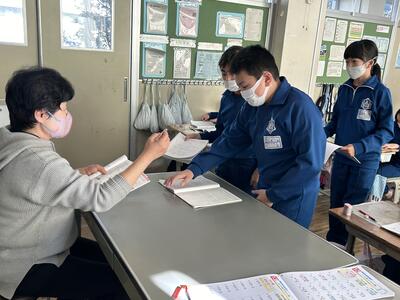

では、問題を解いてみよう!ということで教科書の演習問題にチャレンジ!すると堰を切ったかのように、子どもたちが先生の元に駆け寄り確認をしてもらうアクティブな姿が!

分かったことを使ってみたい!出来るようになったことを先生に伝えたい!という姿をたくさん見ることができました。1問解いたら先生の元へ!確認してもらったら次の問題へ!と。次の問題を解こうと自席に走っていく姿、座ることも忘れて夢中になって問題を解く姿...。

先生の前には大渋滞が発生してしまいました!

その後、今日の学習の定着に向けて計算ドリルにチャレンジしていくとのこと。今日も子どもたちと先生が一体となって、上昇気流に乗っかった授業を見ることができて嬉しかったです。特に算数科は力を積み上げていくことが大切ですから、これからも一人ひとり、一つひとつを大切に学習を進めて参りましょう。

5年生、和の鉄人から鯛めしを学ぶ!

山口県産の神経締めされた天然真鯛!ホンモノでございます。1月22日(月)の5年生家庭科「和食を学ぼう!」ということで「鯛めし」づくりにチャレンジしました。講師は、田町平安の鈴木先生と松本先生にお越しいただきました。

まずはホンモノの天然真鯛に子どもたちは興味津々。鋭い観察眼を発揮し、水族館で泳いでいる魚と比較して、迫力ある面構え、鎧のような堅い鱗などをじっくりと眺めていました。そしてどこからか「うまそう!」とも...。

続いて、鈴木先生が三枚おろしの技を披露。バキッと硬い骨を切る出刃包丁、手前にすーっと引いただけで切り身にする柳刃包丁、迷いのない仕事を見て、すごい!かっこいい!を連発していました。無言で仕事をしていた鈴木先生、突然子どもたちの前に鯛の顔を差し出して、目玉をぐりっと押し出すというサプライズ。子どもたちは当然うわー!ってなったのですが、この目玉も美味しい!魚は捨てるところがないんだよ!命をいただいているんだよ!とさりげなくご教示くださいました。

それでは味見を!ということでお刺身を実食。旨い!何が?食感!味!香り!そしてこの表情でございます。天然ってこういうことか...と、若いのに大したものです。

続いて切り身体験。子どもたちに実際に包丁を持たせてくださいました。手前に引いてごらん!の指示通りに包丁を動かしてみると、あれ?もう切れた!なんで?といった反応。プロの道具の凄さを体感することができました。中には、ストレスのない包丁の切れ味の余韻に浸って、しばし呆然とする様子も...。

身を切り取った頭や骨をアラって言うんだけど、ここも大切に使うよ。今日はアラを火で炙って香ばしくして出汁に加えよう!ということで、網に乗せてアラ炙りへ。この香ばしさがたまりません。伝わりましたでしょうか?

加えるお出汁の準備。今日は昆布と一緒に薄口醤油・酒・みりん・塩、最低限でやるよ。鯛から美味しい出汁が出るからね!ということで、味の決め手になることを察した子どもたち、妙に慎重に慎重に...。

それでは!ということで、鍋にお米・昆布・アラ・お出汁の順に入れて準備完了。でも「火にかけて沸騰したら弱火にして10分炊いて、20秒ほど強火にしてから、火を止めて10分蒸らすよ!」という指示に子どもたちは緊張。1秒単位の繊細さ、それがプロの仕事を実感した様子でした。

なので、子どもたちの目線は鍋と火加減に釘付け。

そんな子どもたちの緊張を感じてか、鈴木先生は子どもたちを呼び寄せて、生わかめの美味しさをレクチャーしてくださいました。生のわかめをお湯に入れると鮮やかな緑色になってまるでマジックを見ているかのよう。それを食べてみたらとろっとろというよりもシャキシャキとしていて、ホンモノのわかめってこんな食感なんだ!を実感。全身を使って美味しさを表現!

そうしている間に約束の時間へ。ふたを開けて、まずはアラを取り出して、ほぐして、それを混ぜ込んでいきましょう!との指示の下、いの一番にふたを開けたのはなんと養護教諭。一気に広がった鯛めしの香りを余すところなくご堪能、それでこの表情でございます。じつに分かりやすいですね!そしてここからはスピード勝負。早く食べタイ!たくさん食べタイ!おめでタイ!と言いながら最後の仕事を積極的に進めていく子どもたちでございました。

完成した鯛めしがこちら!三つ葉を乗せるあたり、プロの仕事でございます。いただきまーす!で一口食べた時の子どもたちは当然の如く笑顔笑顔でございました。美味しい!旨い!味が濃い!これがホンモノの鯛めしか!と言いながらお腹も心も満たされたご様子でした。

各班のリーダーのまとめの言葉。「週の初めのお忙しい中ありがとうございました」「魚嫌いだったけど魚料理をつくれてよかったです」「魚を切れてよかったです」「料理がもっと好きになりました」「この味を忘れません」「生きててよかったです」「班の仲間と楽しくできたのもよかったです」等々。

お友達の真似をしないで、自分の思いを自分の言葉で話す姿は5年生の魅力ですね。鈴木先生への質問から、美味しいところは、お腹・かま・ほっぺとのこと。でも校長曰く、目玉の周りなんだそうです?!

魚が苦手と言っていた子どもたちも美味しい!を連発していて不思議ですね。ホンモノを使い、その道のプロに教わるホンモノの調理実習、大成功でございました。鈴木先生曰く「お店で出しても大丈夫な出来栄えに仕上がりました」とのこと。そして担任の先生が「みんなこの味よ!ホンモノの鯛めしの味、忘れないでね。そして食べるということは命をいただくということ。だからちゃんと調理できる人、食べる人になっていきましょうね!」に子どもたちは「はーい!」と答えていました。ご家族の皆さん、目と舌の肥えたお子さまにしてしまいました。申し訳ございません...。

食の大切さ、和食のパワーをご教示いただいたお二人の先生に改めて感謝申し上げます。いずれこの中から和の鉄人が生まれるかも知れませんね!

6年生、「自分たちの地域をまずは自分たちがよく知る!」

1月22日(月)、新しい一週間がスタート。昨日は土砂災害警戒情報が発表されてヒヤリとしましたが、本校に被害はなく穏やかな朝を迎えました。今週も健康第一で過ごして参りましょう!

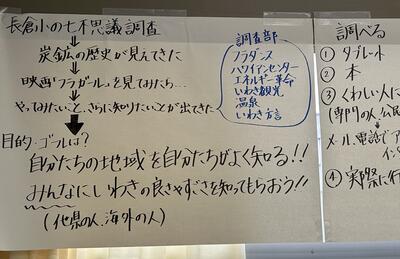

さて、本日は6年生の総合的な学習の時間にお邪魔しました。これまでもお伝えしてきましたが、6年生は「長倉小の七不思議」を大テーマに探究活動を展開。本校のルーツが石炭・炭鉱にあることに気付き、当時の様子を理解するために映画「フラガール」を視聴し、「もっと知りたいこと・調べたいこと」を見出し、6グループに分かれて探究してきました。

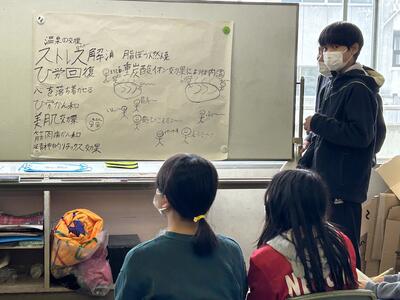

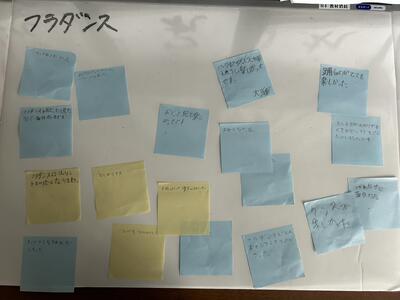

そして新たなテーマ「自分たちの地域を自分たちがよく知る!」のもと、今日は6班に分かれて、探究の成果を学級内でいったん発表し合おう!となりました。

こちら、常磐ハワイアンセンター(現スパリゾートハワイアンズ)班。ホームページや文献を手掛かりにして、誕生から現在までの歴史を詳しく調べて年表にまとめました。「WaiWai OHANAはその時に出来たのか?」「金風呂ってなんだ?」といった感想も聞こえていましたね。素晴らしい年表でした。さらに、だれが何のために建設したのか?毎年のように施設をリニューアルしてきたのはなぜか?ということも主張できると炭鉱とのかかわりが色濃く見えてくるかも...。

こちらは温泉班。地図を活用して旅館の位置や旅館の料理の特色をグルメレビューサイトの数値も使って紹介しました。また温泉の効能について、手持ち資料まで準備してくれて「分かりやすいね!」の声が聞こえてきました。温泉と炭鉱との関係や他の温泉地との比較を入れると、いっそういわき湯本温泉の特徴が見えてくるのではないでしょうか...。

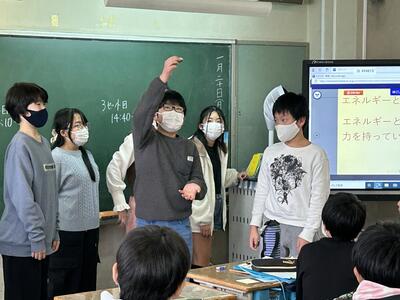

こちらはエネルギー班。プレゼンソフトを活用して探究したことを丁寧に発表していました。エネルギーの種類やこれからのエネルギーについて、小学校の学習の域を超えた内容も扱っていましたね。炭鉱で栄えたこの地域はエネルギーの出発点だったわけですね。地球環境問題にも触れていたところもよかったのですが、もう少し私たちの生活と結びつけて、どんな社会にしていきたいかを主張して欲しかったです。そこまで考えられる!と感じました。

こちらはフラダンス班。先日、ホンモノのフラガール2代目リーダー舟木先生に学びましたね。今日は、教える側でチャレンジしていました。説明の言葉の一つひとつが的確!相当自主練に取り組んできたようですね。6年生は映画を視聴したので、どうしてこの地でフラダンスを?の答えは分かっていると思うのですが、他の人に披露する時には、ぜひその理由や舟木先生にご教示いただいたフラガールの使命も伝えていただきたいと思います。

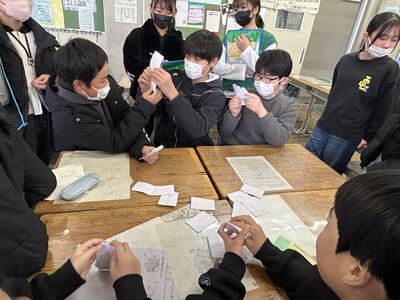

こちらはいわき観光班。市内の観光スポットをみんなに知ってもらいたい!と、カルタを作成したとのこと。観光スポットの説明文が読み上げられると、参加者は「見っけた!」「あった!」と声を出して盛り上がっていましたね。ねらい通り!あまりにも白熱しすぎて転んじゃったりして...。復習として、大きないわき市の地図を準備して、それはここにあるよ!バスだと何分くらいで行けるよ!といった解説をすると距離感も分かって、より理解が進むのではないでしょうか..。

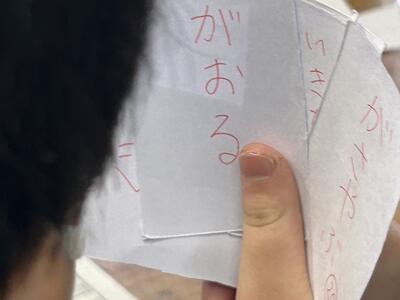

もう一つ、方言班です。「それも方言げ?」ってその話し言葉も方言が入っています。盛り上がっている中、敢えて「おめーら、うっつぁしーがんな!」って言ってみたら、子どもたち「...」という反応でした。「がおっちまー」って感じです。なぜ方言に目を付けたのかな?方言ってどんなイメージ?いわきの方言って...なんて主張も入れてみてはいかがでしょうか...。

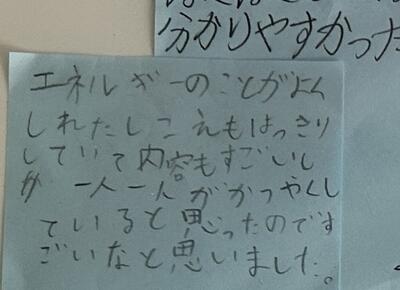

今日は、それぞれの班の発表を見聞き・体験してみて、思ったこと・感じたことを付箋紙に書いたところで終了となりました。次の時間は、いただいた御意見を参考にしてよりよい発表へと改善させていくとのことです。何のための発表なのか?誰に向けた発表なのか?を意識して、ぜひぜひ発展させていってください。改めての発表を楽しみにしております!

「身近な地域のことを知れば愛着が芽生え、ふるさと愛が育っていくことでしょう。いずれどこかの地域で暮らした時でも、長倉って...、湯本って...、いわきって...と堂々と語っていただきたい!」とは担任の先生の願い。その願いを子どもたちはしっかり受け止めているから、こんなに熱心に探究活動にチャレンジしているのでしょう。今日も素敵な授業に出会うことが出来ました、感謝!

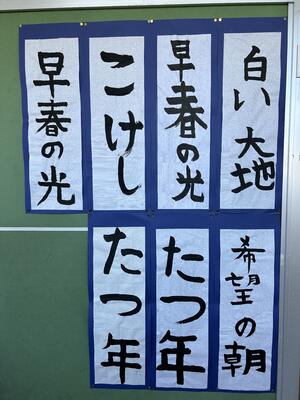

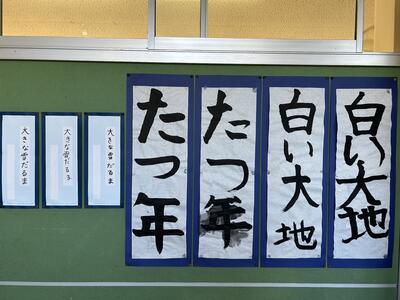

校内書き初め会、頑張りました!

1月19日(金)、今週は寒暖差の大きい一週間でしたが、浜通りブルーの晴天に恵まれ、子どもたちはいつものように朝ランから一日をスタートさせ、元気に活動していました。それにしても朝から半袖半ズボン!まぶしいです。

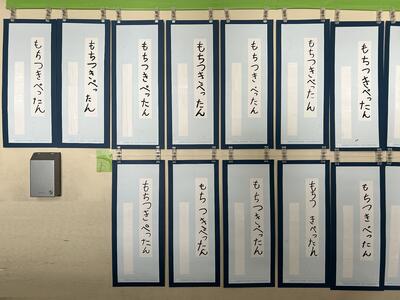

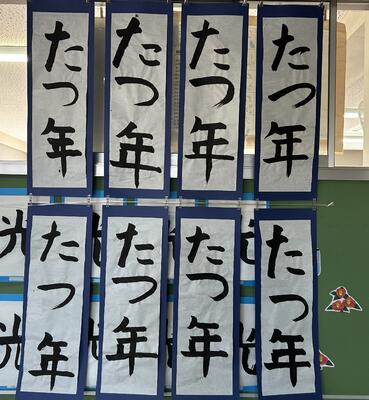

さて各教室前には、先日開催した校内書き初め会の作品を展示しています。1・2年生はフェルトペン、3年生以上は毛筆でのチャレンジです。低学年の皆さんは、いつの間にか上手にひらがなを書けるようになりましたね。2年生になると漢字も入ってきて、お手本をよーく見て、冬休みにも頑張った成果がよく表れています。

3年生は初めての毛筆チャレンジでした。大きく伸び伸びと書けているところが素晴らしいですね。特別非常勤講師の丹先生の教えが生きていますね。4年生以上になると課題の難易度がぐんと上がっていきますね。文字サイズのバランスやはらいやはね等々...。一年一年確実に課題をクリアしてきている様子を改めて実感しました。

本校では書写の時間を中心に、文字の美しさとともに心の持ち様や姿勢の美しさも大事にする文化が連綿として受け継がれてきています。上手に書けるお友達を敬って真似をしたり、先生に思いっきり頼ってみたり...。もちろんご家庭での温かい励ましがあってのこと。一人ひとり味のある作品からそれぞれの成長をみんなで共有して参りましょう。今年の書き初め会も大成功でございました!

〒972-8322

いわき市常磐上湯長谷町上ノ台99の2

TEL 0246-42-2910

FAX 0246-42-2911

E-mail

nagakura-e@fcs.ed.jp