2022年6月の記事一覧

学校図書館、7月に向けて!

学校図書館も7月の準備へ。

図書館ボランティアの皆さんが、廊下の掲示を7月バージョンに更新してくださいました。7月のテーマは「七夕」。天の川をはさんで、織姫と彦星が年に1度の再会を喜んでいる様子。短冊に願いごとを!

織姫と彦星はまるで本校の子どもたち。色彩豊かに天の川や笹飾りを切り絵で表現してくださいました。清掃の時間、子どもたちも思わず手を止めて、その丁寧な仕事内容に見入っていました。

図書館ボランティアの皆さんによる読み聞かせの会、次回は7月12日(火)に2年生を対象に実施していただく予定です。絵本の部屋の掲示は、なにやらキャラクターがいっぱい。何かを予告しているような。

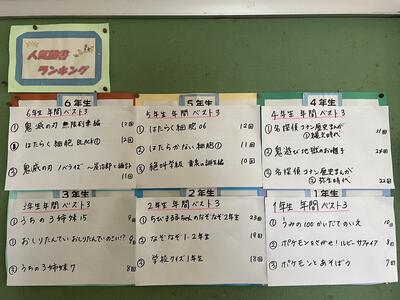

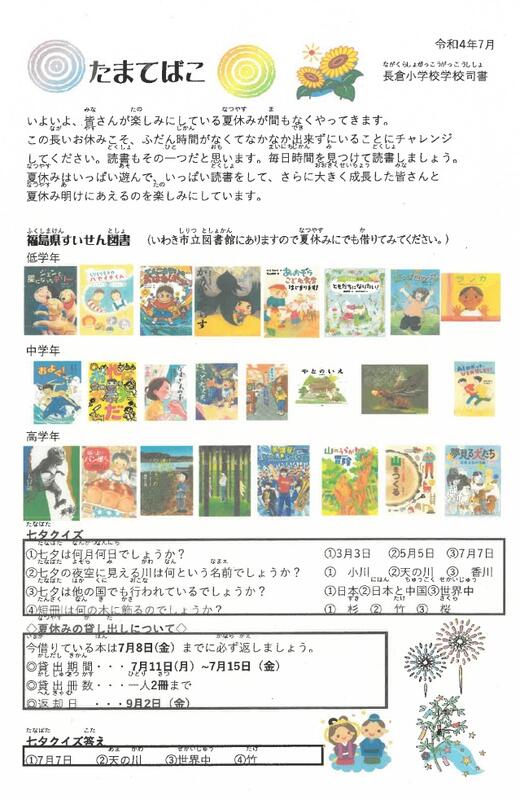

学校司書の大平先生も、図書のポップや貸出状況ランキングなど、掲示板を活用して図書情報を提供しています。今月の図書だより「たまてばこ」では、福島県すいせん図書を紹介し、子どもたちに夏休み中の読書活動を呼び掛けています。子どもたちの夏休みに合わせて、大人のみなさんもぜひ読書に親しんでみませんか?

そう言えば、短冊に願いごとを!の「願いごと」は、歴史をたどれば「機織りや裁縫の上達」を願っていたとのこと。それは努力を惜しみませんという誓いだったのかもしれませんね。なるほど、だから「お金持ちになりますように!」という願いは未だ実現していないのかと、妙に納得した次第です。

継承、常磐炭坑節!

♪ハァー朝も早よからヨ

カンテラ下げてナイ

坑内通いは

主のためナイ

♪おらが炭鉱にヨ

一度はござれ

義理と人情の

花が咲く

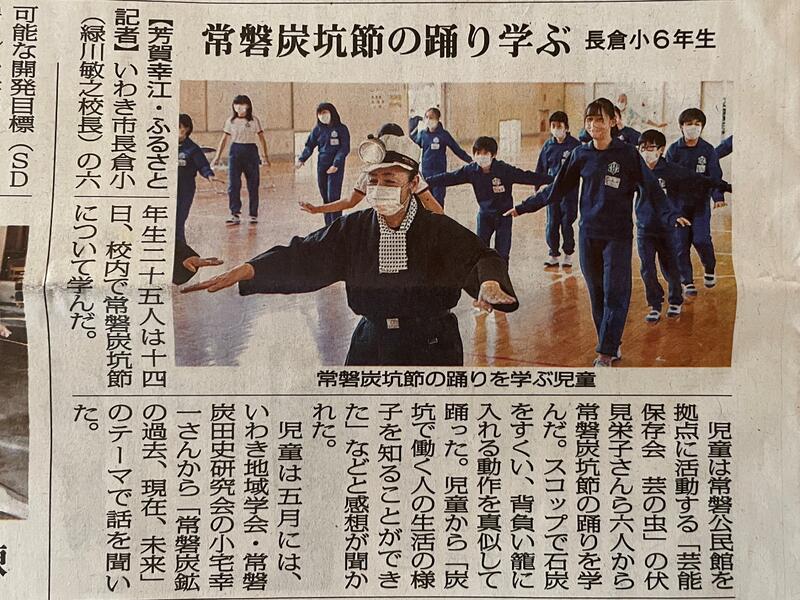

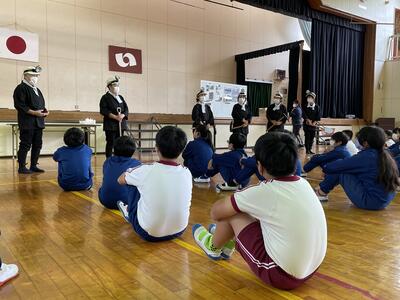

常磐炭鉱を探究している6年生。常磐公民館パートナーシップ事業の一環で芸の虫の皆様をお招きし、「常磐炭鉱節」を習いました。その様子を新聞にてご紹介いただきました。

ここでは実際の授業の様子を紹介。

芸の虫の皆さんから炭鉱が栄えていた頃のお話、そして踊りの一つひとつには意味があることを説明していただき、さっそく踊りの練習へと進んでいきました。

すると子どもたち。歌と芸の虫の皆さんの踊りに乗せられて、体の中心からうずうず感が湧き起り出した様子。徐々に体が反応し、動き始めます!

「踊りをまだ見てなさい!」という声などどこへやら。もはや体を留めておくことはできません!あちこちで踊りはじめました。さすが石炭が地下に眠っている長倉で暮らす子どもたち!もはや手が付けられない状況となり、体育館はお祭り会場へ!

それでは!ということで体育館を大きく使って、思う存分「常磐炭鉱節」を踊りました。全体では物足りないと、芸の虫さんにより詳しくご指導をいただこうと2グループに分かれて踊りました。

「お膝にちょん!」「ツルハシ、ツルハシ!」「山、かご、山、かご」「掘って掘ってまた掘って!」、妙な掛け声がいっそう踊りに磨きをかけていきます。

この様子を見て芸の虫さん、「うんまいわ!」「めんこいわ!」「そんれはいいわね!」「こんなに早く覚えてくれっとは思わねがったわ」「若いっていうのはいいよない」と、高評価をいただきました。

子どもたちのもつ長倉ソウルを引き出し、常磐炭鉱節の世界へとお導きいただいた芸の虫さん、本当にありがとうございました。「わだしらもう年だがらよ!」と。いやいや、この立ち姿。凛としていて格好いいですよ!

子どもたちの感想。「一つ一つの踊りには意味があることが分かりました」「真っ暗の炭鉱でカンテラは大事なんだと分かりました」「炭鉱で暮らす人の生活が表現されていることが分かって勉強になりました」「長屋のくらしの楽しみを体験できて嬉しかったです」「当時も踊って楽しかったんだろうなと思いました」「本当に炭鉱があった頃は栄えていたんだろうなと思いました」などなど。飾らず、真っすぐな感想がじつに的を得ていて驚きました!ホンモノの人との学びは本当に大事ですね。

せっかくレクチャーいただいた「常磐炭鉱節」。このままで終わってしまってよいのだろうか?「ハ!ヤロヤッタナイ」と言われるように、どこかで披露する場、あるいは芸の虫さんとのコラボレーション、実現できないかな~と。

この場をお借りして感謝申し上げます!

6月27日(月)は、激しい暴風雨と雷が本校を襲いました。幸い、子どもたちの下校や校舎に影響はなかったのですが、校庭への出入口の土砂が雨水の勢いで相当削られ、道路側に散乱する状況となりました。

車両が通行した際に、飛び石等の危険が生じてしまうと私たちも気づいていたのですが、その後に続いた高温により作業を見合わせていました。

今朝、現場を再確認してみると、なんと土砂が何箇所かにまとめられてありました。おそらく地域の方が、ほうきで掃き集めてくださったのでしょう。

わたしは、一気に片付けなけらばという思いにこだわりすぎていました。こうして応急処置として何箇所かに集めておくだけでも事故のリスクは下がるということにまで思いが至っていませんでした。気づいたら、何ができるか、さらに「すぐにできることは何か?」という思考を持つ重要性を学ばせていただきました。

改めまして、地域の方と思うのですが、暑い中作業していただきありがとうございました。この場をお借りして御礼申し上げます。今回の出来事を教訓とするべく、ホームページに掲載させていただきます。

第1回学校評議員会を開催しました。

6月24日(金)、今年度第1回目の学校評議員会を開催しました。

まずは授業参観の様子をご覧いただき、その後に学校評議員5名の方に委嘱状をお渡ししました。

今回の学校評議員会で話題となったことは、主に3つでした。まず、コロナ禍における体験活動の実施状況についてです。子どもたちが心身ともに健やかに成長していくためには体験活動が欠かせません。今年度本校は、保護者の理解を得ながら「学校の新しい生活様式」に基づいて、体験活動を可能な限り実施し、学校全体が活性化していることをお伝えしました。

2つめは、家庭・地域との連携についてです。教育講演会や保護者も参加できる行事についてのご意見をいただきました。また、炭鉱を素材として地域を知り、地域の方と一緒に郷土愛を育んでいくことや未来志向の学びをいっそう充実させていくことについて議論させていただきました。

3つめは、本校で育んでいく子ども像についてご意見をいただきました。登下校時のあいさつが日に日によくなってきていること。上級生が下級生の面倒をよく見ていて、雨の日に自分は濡れていても1年生の傘をしっかり支えてあげる姿に感動したこと。優しさや思いやりを大事してきた地域であること。炭鉱があった頃からスポーツ熱が高かったこと等々、貴重なお話をうかがいました。

3年ぶりの開催となりましたが、やはり対面形式での実施は重要であることを再確認しました。顔と顔が見える関係で、今後ともご指導をお願いいたしました。

授業参観、ご来校ありがとうございました!

6月27日(月)、蒸し暑い日が続きます。今週のめあては「体調管理に気をつけよう!」です。汗の始末、水分補給をこまめに小なうように声かけをして参ります。

さて、6月24日(金)、授業参観を実施しました。暑い中ではありましたが多くの保護者の皆様にご来校いただきました。

1年生は、お父さんお母さんが教室に入ってくると後ろを向いてニコニコと。でも国語・算数ではかなり頭を使って考える授業を行いました。体育では一人ひとりのよさを発揮し合い、お互いを理解し合うことにつながる活動を実施しました。学校生活に慣れることからスタートした1年生、一歩ずつ成長していることを実感。引き続き一人ひとりへの声かけを行い、励まして参ります。

また今回は、保護者の皆さんの参加型の学習活動を多く実施しました。カッターを使った紙工作では思うように切り込みを入れることができずめげそうになる子どもたち。ノコギリをつかった木工ではノコギリを前後に一生懸命に動かすもののなかなか刃が進んでいかずため息をつく様子も。裁縫ではまず玉結びに苦戦、波縫いでは思わぬ所から針が出できてビックリ、最後の玉留めもゆるんでしまって苦笑い。それぞれの場面で、保護者の皆さんはわが子のみならず、まわりの子どもたちにも温かく接してくださいました。こうやるといいんだよ!と見本を見せてくれたり、あせらないで何度もやってみると上手くなるよ!と励ましの言葉をかけてくれたりと、子どもたちに、よし頑張るぞ!というパワーを与えてくださいました。

6年生は、陸上大会を振り返り、親子で今の心境を俳句にして伝え合っていただきました。お互いの思いを五七五で表現し合う空間がとても素敵でした。詠み合った俳句は、ここでは紹介せず、福島県主催の「ふくしまを十七字で奏でよう絆ふれあい支援事業」にぜひ応募しましょう!

ご家庭あっての学校、今日は保護者の皆様と素敵な時間を共有することができました。学校っていいところだな!とつくづく実感。また明日から頑張って参ります!

魔法使い 白木先生との約束!

6月22日(水)、特別非常勤講師の白木啓子先生が再び4年生の授業に現れました。わたしが会場の体育館に出向いたときは授業の終盤、白木先生の独唱「もののけ姫」の最中でした。子どもたちは楽譜を見ながらメモ書き、でもいつの間にか口を開けて見とれる状態へ。ホンモノの歌声、聞きほれる!とはこういう状況をいうのでしょうか。

演奏後にお辞儀をする白木先生。その時の子どもたちのこの姿勢は背筋が伸びていて...。余韻に浸る!とはこういうことを言うのでしょうね。そして10秒くらい経って拍手が湧き起りました。

授業の最後は、YOASOBIさんの「ツバメ」をダンスしながら歌い、白木先生が言う「歌詞を大事にして楽しんで!」を表現。たった2回の授業ではありましたが、子どもたちの表現活動、特に心から歌詞をメロディーに乗せてまっすぐに音を楽しむ姿に白木先生も感動している様子。白木先生もわたしも涙が込み上げてしまいました。「この授業のために準備をしてくださった担任の先生には感謝よね。それがあって子どもたちがこんなに素敵な演奏をしているのですから。もう素敵!明日また生きていく元気をいただいたわ」と謙虚のお話。恐縮でございますわ。

そして授業の終わりのあいさつはご覧の通り。

しかし、それで終わらないのが4年生。延長戦と言わんばかりに、再びツバメに変身!「分かったから先生を見送りましょ!」と言ったのですが、子どもたち、「今日は白木先生と記念写真を撮って、ホームページに載せてください!」とのことで、「はい!ツバメ=ポーズ!」

「長倉小の子どもたちは前向きよ!あなたたち素敵よ!学習発表会はあるんでしょ!いろいろアレンジして、素敵なツバメを演奏してほしいわ。きっと観に来てくれるお家の方やお客さんを感動させるわ!楽しみよね。本当に楽しみよね!」

子どもたち、「はい!楽しみにしていてくださいね。ありがとうございました。まったね~!」と。

「ん?!」どうやら学習発表会に白木先生をご招待するとの約束が、この場で成立したようです。担任の先生は、何となくプレッシャーを感じた様子ですが大丈夫でしょう。4年生の本気、やる気、元気、しっかり表現して参りましょう!

白木先生、今年もどうもありがとうございました。

本校は習字の時間も大事にしています!

6月23日(木)、校舎内を歩いていると3年1組で習字の授業が。今日は「折れ」の向きに気を付けて書いてみよう!をねらいに授業を行っていました。

子どもたちが姿勢よく、落ち着いて、習字の授業を大事にしているのには理由があります。その一つは、ずっと前から習字の授業を大事にするという文化が根付いていること。本校は、令和2年度、3年度と県書き初め展で優秀学校賞をいただいている経緯があり、子どもたちもそれをよく知っているのです。

もう一つは、丹美枝先生の存在。特別非常勤講師として本校生を長年ご指導いただいています。今年も早速、初めて筆を持つ児童が多い3年生に習字の極意をお教えいただく授業を実施しました。丹先生の素晴らしいところは、長年蓄積されてきた指導の記録を読み直し、毎年、指導方法を改善されているところ。また、子どもたちとの呼吸の合わせ方、授業の進行も見事なのです。筆で書くポイントもさることながら、いつの間にか「筆で書いてみたい!」「もっときれいに書いてみたい!」という思いを持たせてくれます。筆で書く、その前に準備が大事、その前に姿勢が大事、その前に「心の持ちようが大事」と諭してくださいます。

そして本校の廊下は、習字の成果物が多いこと。

「書写」ではなく「習字」。習字の語源は「雛鳥が巣立ちの前に自ら羽ばたく動きを繰り返す」ところからきているのよ、と丹先生。筆を持ってクオリティを上げていくために「繰り返し練習する」というところに学びの本質があるようです。本日は授業参観日。そんな子どもたちの学びの姿勢をぜひご覧にお越しください!

代表して1年2組の子どもたちのWELCOME写真!

陸上大会に挑んだ6年生からのメッセージ!

6月21日(火)、3年ぶりに開催されたいわき市小学校陸上大会に本校からも躍動する6年生25名が参加しました。 とても蒸し暑い中ではありましたが、練習で積み上げてきたことを発揮し、最後までよく頑張りました!

今日23日(木)のお昼の放送で、各種目キャプテン2名から全校生に、大会報告とメッセージが伝えられました。

「1008人が出場した陸上大会に、1年生から5年生の皆さんに応援と勇気をもらって、誰一人休むことなく25人全員で参加することができました。本当にありがとうございました。」

「本番ではみんな緊張しましたが、クラス全員で出場できたことが嬉しかったです。一緒に練習してきた仲間達とアドバイスを出し合いながら乗り越えてきたことを誇りに思います。初めての幅跳びで、けがもあり、助走練習がなかなかできず不安もありました。ただ、練習してきたことを前向きに考え、応援を力に変えて楽しく思いっきり跳びました。リレーでは代表選手だけでなく、クラス全員の思いを乗せてスタートしました。全員が最後まであきらめず走りきりました。結果もそうですが、全員が全力を出せて頑張れたことが一番よかったことだと思います。初めての行事で緊張しましたが、目標に向かって頑張り、いい経験になったと思います。そして、1年生から5年生の皆さん、練習は嘘をつきません。特に5年生の皆さんは、だんだん6年生が近づいてきます。仲間とできる感謝を忘れず、6年生になったら全力を尽くしてください。きっと陸上をやる楽しさや大変さ、嬉しさが感じられると思います。応援本当にありがとうございました。」

4月から学校生活を牽引してきた6年生。今回は6年生のために学校全体で応援をしてきました。しかし、6年生からのメッセージを聞いて、抱いている純粋でひたむきな思い、学び合い高め合う姿勢に改めて教えをいただいたという思いをしています。また、改めて保護者の皆様のご協力とご声援に感謝申し上げます。当日も看護ということで休む時間も惜しんで付き添っていただきましたことに重ねて御礼申し上げます。そしてそして、ここまで導いてくださいました担任の先生にも感謝ですね。大きな拍手!

陸上を通して、体を鍛え、頭も鍛え、心まで鍛えてきた6年生の皆さん、さて次なる目標は?また一緒に見つけていきましょうね。

子どもたちのためによりよい授業を探究!

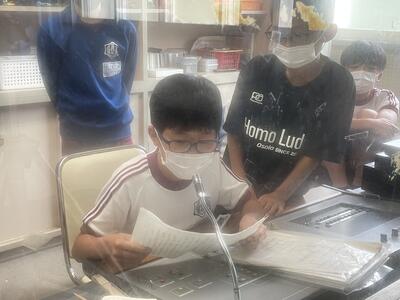

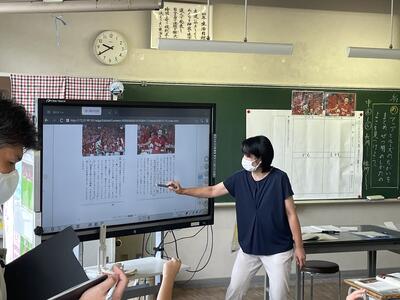

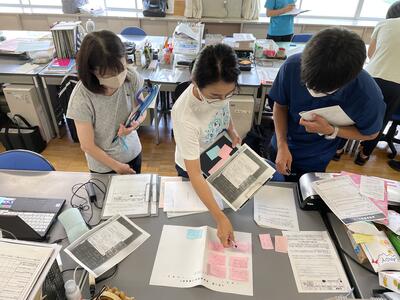

6月17日(金)、校内研修の一環として授業研究を実施しました。今年度の本校の研究テーマは「主体的・対話的で深い学びをする児童の育成」と設定し、国語科の授業を中心に説明的文章に着目した取組を進めています。

今回は、4年生国語の単元で実施しました。教科書の説明文を読んで、筆者の説明の仕方のよいところを見つけることが授業のねらいです。子どもたちは、教科書を読み、自分の考えをワークシートにまとめ、グループそして全体で考えを練り上げていきました。

今回の授業研究、わたしが注目したのは、先生の情熱!です。めあてと向き合う子どもたちの学びを最大限尊重し、身振り・手振り、常に全体を見渡し、時には個別に対応し、一人ひとりの気づきをコーディネートしていく姿、大変勉強になりました。

また、周到な授業準備、ここにも先生の情熱!を感じました。子どもたちが撮影した写真の活用、デジタル教科書の活用、既習事項の掲示などなど、いつも実践していることなので、子どもたちは違和感なく学習に取り組んでいました。

若手教員も「いやー、貴重な時間で、勉強になりました。本の読ませ方など、さっそく自分もやっていきます!」とのこと。期待してますよ!

放課後、職員室では全体研修会をワールドカフェ形式で行いました。今回の授業を手がかりに、よりよい授業、充実した教育活動について情熱!をもって意見を交換しました。

引き続き、子どもたちが分かった!できるようになった!と実感できる授業実践、そしてこれからの生活で使っていこう!という意欲を高める教育活動にチャレンジして参ります。

3年生「わくわく探検隊!」

6月9日(木)、3年生は町探検を実施しました。2年生の時よりも範囲を広げ、常磐湯本町の中心部へ。今回も、2年生町探検でお世話になった岩田さん、パートナーシップ事業コーディネーターの今野先生にご同行いただきました。

湯本一中さんの前を通って、旅館新つたさんが最初の訪問地。若女将さんから、いわき湯本温泉の説明をしていただき、その後子どもたちの質問に丁寧に答えてくださいました。

続いて、いわき市役所常磐支所さんへ。お忙しい中、施設内をぐるりと一周させていただきました。

次は、温泉神社さんへ。途中、温泉タンクがあったことにはなかなか気づかなかった様子。帰り道に気づいてびっくり!という状況でした。

神社の入り口には温泉が湧いていて、これには子どもたちも驚いた様子。まさかここに温泉が湧いているとは!温泉のにおいを確かめながら石段を登って温泉神社へ。

結構急な石段でした。境内には茅の輪がありました。そして神社の方から温泉神社の歴史などについてご説明いただきました。

常磐郵便局さんにもお邪魔しました。改めて、郵便局の仕事内容を説明していただきました。

3時間、約4㎞の行程を元気に活動しました。岩田さん、今野先生本日も大変お世話になりました。ありがとうございました。

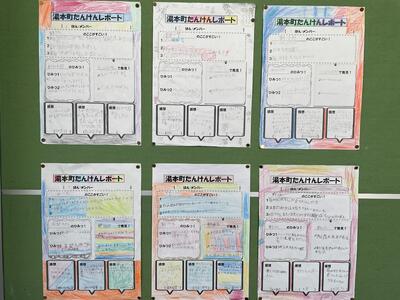

ということで、3年生はこの学習の成果をグループで「湯本町探検レポート」としてペーパー化しました。「〇〇のここがすごい!」「〇〇のひみつ!」「〇〇で発見!」というフレームで、学習したことを子どもたちなりに記録していました。

「湯本一中には野球場があって部活動が気になる」「いわき湯本温泉は日本三古泉の一つ」「温泉は地下から51~54℃のお湯をくみ上げている」「温泉の温度を下げるためにパイプの周りに水を流している」「藤井聡太さんが将棋の試合に来ておやつを食べて喜んでいた」「常磐支所にはたくさんの人がいた」「温泉神社はたくさんお湯が出ていた」「温泉のにおいがした」「郵便ポストに入れる前に住所を言う!」などなど。

地元を知ることは大切な学習です。これから行動範囲が広くなるにつれて、似ていることや違うことに気付く手掛かりになっていきます。これは、地域の人との出会いも同じと言えます。教室から飛び出す授業を、これからも大切にして参ります!

5年生「囲み取材を敢行!」

それは、6月8日(水)午前8時4分のことでした。6年生の教室内をうかがう5年生代表委員の児童たち。顧問の先生も教室をそーっとのぞき込んでいます。

「おはようございます!陸上大会に出場する6年生を取材しにお伺いしたのですが...」「あっ、今、リレー選手は体育館で練習しているからそっちに行ってみてください」「わっ、わかりました、失礼しました」

ということで、体育館へ移動開始。普段は隣り合わせの教室なのに、妙にかしこまった様子の5年生。それだけ6年生が真剣に陸上大会の練習に励んでいることを知っているということなのでしょう。

そして、6年生への囲み取材を敢行!聞きたいことはしっかりメモに起こして準備をしてきました。「いつも、どんな練習をしていますか?」「去年の6年生を見て、どんなことにあこがれを持ちましたか?」「この経験を中学生になったらどう生かしていきますか?」など。それと「応援メッセージを伝える→どんな表情をしているかな?」とのメモ書きも。

私たちから見れば6年生を慕う5年生ですが、いざ囲み取材をしてみると「あっ、あの」とか、「そっ、そうですか」とか、「わっ、わっかりやした」と、ものすごく緊張する様子が。そうですよね。真剣に練習している人を相手にしているのですから。また、6年生は質問に対して臆することなく自分自身の言葉でしっかりと受け答えをしていました。相手の立場を尊重して質問する5年生、5年生の思いをくみ取って答える6年生、両者とも内容もそうですが相手の目を見てしっかりとやりとしているところがとても素晴らしいと感じました。

最後はお互いに礼をして5年生の囲み取材は終了。この取材の成果は、6月13日(水)に実施した6年生を励ます会で披露した、というわけです。

6月7日にお伝えした「5年2組の廊下を歩いていると...」で、5年生は国語の授業で、取材・記録・報告書作成のテクニックを習得したことをお伝えしました。学習の成果を、こうした日常生活で活用することができたという経験はとても有意義なことだと思います。加えて囲み取材を行って6年生の生き方を直接体感した5年生代表委員の学びも大きいと思います。躍動する6年生の姿を見て、5年生はどう変身していくのか楽しみであります!

6月20日(月)、新たな一週間のスタート!

今週は、21日(火)に6年生がいわき市小学校陸上競技大会に出場、24日(金)は授業参観があります。

今朝は、蒸し暑さのせいか、やや元気のない登校となりましたが、徐々にエンジンがかってきた様子。登校後は早速野菜に水やりをはじめていました。

そんな中、早くもナスが実りはじめていることに気づいた児童。先週はちっちゃかったのに、大きくなりました!報告に来てくれました。よく観察していますね。

今週のめあては「生活習慣を整えよう」です。階段を静かに安全にあるくこと、忘れ物に気をつけることを確認して生活していくよう声を掛けて参ります!また、熱中症注意日が続きますので、特に登下校時はマスクを外してもよいことを改めて伝えて参ります。

野菜に負けない大きな成長を期待し、長倉小学校は今週も前進して参ります!

6年生「会社経営にチャレンジ!」

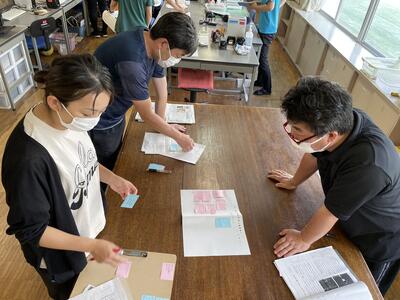

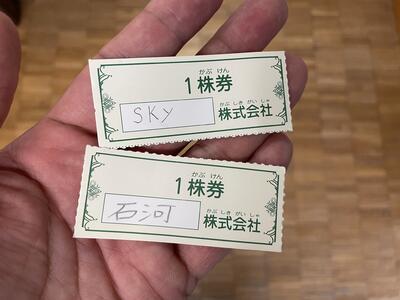

6月7日(火)、6年生は、日本証券日業協会から講師を派遣していただき、体験型学習プログラム「チャレンジ!おかしの株式会社」を開催しました。この学習は、おかしの会社を経営するミッションを通じて、株式会社のはたらきや株式による資金調達の仕組みについて学習していきます。

授業は、動画を視聴しながら、まず株式会社のしくみを学習し、株式を売って資金を集めることが大切ということを学びました。

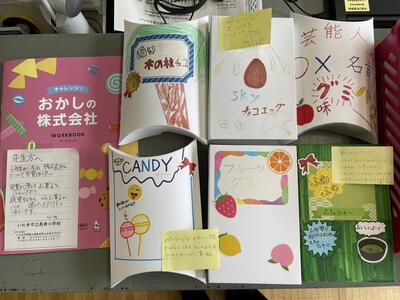

そして、グループになり、実際におかしをつくる会社を設立して、新商品の開発とおかしのパッケージ作りを行いました。「社長」を決め、社長を中心に新しいおかしの商品開発の会議へ。現実の会社さながら熱い討論が行われました。続いて、株式を発行して資金をあつめるために、新商品の魅力を伝えるプレゼンテーションへ。

会社名:久志田

商品名:白い木の枝チョコ

会社名:スゥイートPOP

商品名:CANDYアソート

会社名:YHR

商品名:芸能人〇✖名言グミ

会社名:クッキー

商品名:ふわふわまっちゃクッキー

会社名:SKY

商品名:SKYチョコエッグ

会社名:石河

商品名:フルーツグミ

そして、いよいよ新商品プレゼンテーションです。たくさんの資金を集めようと熱のこもったプレゼンテーションをしていました。

その後、株主となるべく、出資したい会社へ現金(カード)を持参し、株式と交換へ。目標額を上回る資金を得た会社もあれば、大きく下回った会社も。目標額を下回った会社は商品が作れませんから、残念ながら...。

「ずいぶん集まったね。それじゃ、それを倍に増やしてあげるから、全額わたしに預けてみない?」という魔の誘いに対して、「それって、悪い大人のいうことですよね。本当にいいんですか?」という大人の反応。結構リアルな社会を理解しているんだなと感心感心。

ということで、今回最も多くの資金を集めたのは、新商品「芸能人〇✖名言グミ」なるものを提案した「YHR株式会社」、合計1,600万円の資金調達に成功しました!味はともかく?!

教室内では、「やっぱりね!」という声が聞かれた一方で、「味は絶対こっちの方が売れるのにな!」とか「プレゼンテーションが上手だったからなぁ」と早くも競争社会に飲み込まれた様子。また、株主目線での感想も聞くことができました。

最後は、講師の先生に御礼。子どもたちは「株式会社の仕組みが分かりました」「商品を作って売る前に、お金を集めなけれなならないことがわかりました」「売れる商品を作るのは大変だ」「社長って呼ばれてプレッシャーになりました」などなどの声が。有意義な時間を過ごすことができました。

授業の後、職員室には各会社?!が開発したお菓子のパッケージが並びました。そして、先生方のコメント。子どもたちの頑張りとともに、消費者としての真面目なアドバイスも!

ちなみに私はいまだに株券を保有しております。いつの日か、配当金又は株主優待の何かが届くことを期待しているのであります。

図書委員会のご要望にお応えして、

図書委員会では、毎週木曜日のお昼の放送で「読み聞かせ」と「図書のご案内」をしています。

6月16日(木)には、4年生の図書委員が絵本「へんしんトンネル」を紹介しました。交代で一段落ずつ読んで、最後に「ぜひ、図書館に来て、読んでみてください!」と呼びかけを行いました。

この日まで、4年生図書委員は、本を選び、読む場所を決め、読み方の練習を何度も行ってきたとのこと。「ホームページに載せてください!」とのことで集合写真!放送中の緊張した表情と打って変わって、とびっきりの笑顔を見せてくれました。全校生のためにご苦労様でした。今度はどんな本を紹介してくれるのでしょうか。次回を楽しみにしています!

躍動する!6年生を励ます会・続編

6月13日(水)に開催された6年生励ます会では、躍動する6年生のデモンストレーションを行いました。リハーサルです。

まずは100m走。選手たちは全校児童の目の前を風のように走り抜けていきました。勢いと地面を蹴る足音の重低音、その迫力に圧倒され、低学年児童は後ずさりする様子も。

そして、ここで6年生に挑戦!後輩が100m走で競争することに。選ばれたのは、なんと1年生男子児童。年の差5歳ということもあって1年生は10m前からスタート。よーい、ドン!

結果は、さすがに6年生の勝ち!でしたが、1年生の堂々としたこの走りっぷりに全校生が拍手!長倉小の未来も明るいぞ!

続いてソフトボール投げへ。そこには、はじめから先輩方の投球をじっと見つめる2年生男子児童の姿が...。「えっ、僕はなんでここにいるの?何をするの?あっ、ボールを投げるのか、どれどれ、6年生の投げる姿を見てみようじゃないか...」

そして2年生男子の出番。6年生の先輩方は「大丈夫だよ!思い切り投げるだけだからね。がんばろうね!」と優しくアドバイスしております。しかし、この後...。

「それじゃー!えいっ!」ということで2年生児童が投げたシーンがこちらの写真。全身を使って思い切り投げたボールは軽く20m越え!お見事!

2年生の投球を見た6年生。「おいおい、やばいよやばいよ!今の見た?2年生すごかったよ。主役は6年生のはずなのにさー。頼むよ!6年生のパワーを見せつけてくれよ!」とでも言っているのでしょうか。2年生と6年生の表情のコントラストが印象的です。

そして登場した6年生代表児童の投球。肩関節が抜けるのでは?という勢いで投げた結果は、なんと自己ベスト更新!場内大歓声となり、しっかりと主役の座を取り戻しました。勝負強い6年生にも大きな拍手!

次は走り幅跳び。6年生のフォームはまさにお手本通り。

ここでは3年生児童が6年生に挑戦。すると、見事な踏み切りから大きな跳躍へ。記録は3m越え!これまたお見事!

しかし6年生はやはり勝負強かった!代表児童はここでも自己ベスト更新!両手も使ったこの空中での大きなフォームは圧巻でした。なかなか地面に落ちてこない!という声があちこちで。

しかもよほど嬉しかったのでしょう!このガッツポーズったら。本番でもぜひ見せてくださいね!

次は走り高跳び。よくもここまで高く上がれるものです。練習では数多くは跳べませんので、1回毎に反省し、よく考えて取り組んできたのでしょう。

6年生に挑戦した4年生児童の高跳びもお見事。題して「忍者跳び」といったイメージ。まだまだ余裕があります。後ろに映っている6年生代表は、「なかなかやりおるわい」といった表情で見ていましたね。

そして6年生代表の登場。すかさず「バーを上げてください!」との申し出。いいですね、その闘志!それで、見事クリアしたところがまた格好いいですね!お見事!

最後は、5年生vs6年生のリレー対決。100m×4のガチンコレース!まずは女子。スターターを務める教頭先生も本番さながらの姿が。演出ありがとうございました。

結果はご覧のとおり。6年生のバトン渡しが上手に決まりましたね。勝負強い6年生、ここでもベスト記録を大きく更新しました。5年生も最後まで手を抜かずに走り抜いた心意気が素晴らしかったですよ!

続いて男子。なぜか円陣を組み始める姿が。んー、何となくですけど、ここで気負ってしまったのかも。

スタートも決まってさぁ行くぞ!と。

これは第3走者へのバトン渡しのシーンですが、なんと5年生がリード!

そうなんです、実は6年生は、第1走者と第2走者の間のバトン渡しに失敗してしまったのです。それでも何とか5年生に追いつこうと必死に足を動かしました!

結果は、6年生の勝利!「ここでミスしておいてよかったよ。気負いすぎないように、練習は本番のように、本番は練習のようにだね」と反省会をしていました。5年生は「やっぱり先輩は早かったです!」と改めて6年生を敬う姿が。最後までよく頑張りました!

3年ぶりに開催される陸上大会。大会ができるという喜びと6年生の頑張りを全校生で共有したいと願い、今回の行事を企画しました。これまでもこうした行事はやってきたとのことですが、久しぶりということもあって、私たち教員にとっても嬉しい時間となりました。下校時の後輩学年児童からは、「6年生がすげぇーかっこよかった!」「僕は100ⅿに出たい!」「早く6年生になりたい!」など、6年生はさらに憧れの存在となった様子!嬉しい限り!

そして6年生は今日も、一生懸命に練習に励んでおります。頑張れ6年生!

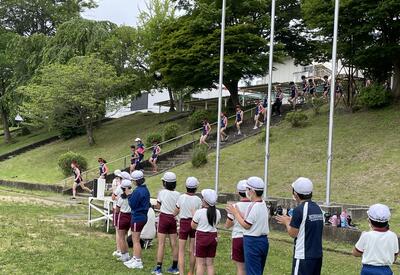

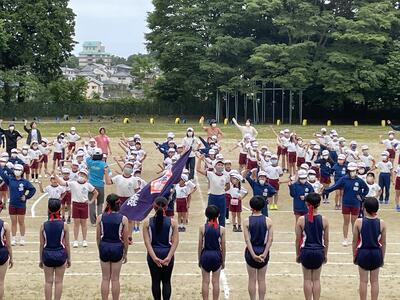

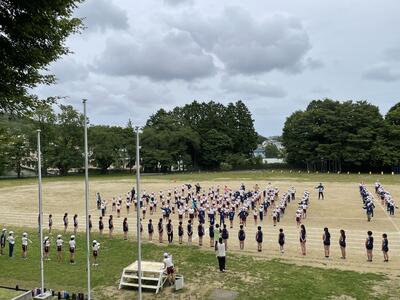

躍動する!6年生を励ます会・本編

6月15日(水)、第50回いわき市小学校陸上競技大会に出場する6年生を、全校をあげて応援する会を開催しました。まずは、主役の6年生25名の入場!本校の校庭は森に囲まれた中にあります。森の中から、6年生がきびきびと駆け足で入場してきました。すてきな演出です。

校長あいさつより。6月21日(火)に、いよいよ「第50回いわき市小学校陸上競技大会」を迎えます。常磐・小名浜地区の小学校18校の仲間1006人と陸上競技で競い合ってきます。 皆さんも知っている通り、6年生はこれまで、目標を持って、毎日、こつこつと練習を積み上げてきました。100mの記録会では2週間で約0.5秒のタイムを縮めました。目標をもって、自分の頭で考え、いろいろな教えをもらいながら、チャレンジしてきた成果です。努力してきたから「大丈夫」「できる」という自分を信じることができる。「自信」を持って本番チャレンジして欲しい!皆さん、こうして堂々と立っている6年生の姿を見てどう感じますか?頑張っている人の姿は、格好いいですね!皆さんで、ぜひ、応援し、励ましてください!

続いて、代表委員の5年生が、躍動する6年生に事前に囲み取材・インタビューしたことを発表しました。陸上大会に向けた練習では、去年の6年生の走る姿などにあこがれて頑張ってきたこと、本番を意識してリズムを大事にして取組んできたこと、そしてこの頑張りを中学校生活につなげていく覚悟でいることを伝えてくれました。代表委員の取材する力、伝える力もお見事!拍手!

続いて我らが応援団の登場!団長が口上を述べた後、全校生で「運動会の歌」改め「6年生の歌」を声高らかに歌い上げました。「フレーッ フレーッ 6年!GO!GO!GO!燃えろよ 燃えろ 6年生!」。これまで各学級で練習してきた成果を発揮した見事な演奏ができました!

躍動する6年生代表児童のあいさつ。これまでの練習を総括しながら「3年ぶりに開催される陸上大会で、全力を出して頑張ってきます!」と力強い決意表明。5月の運動会の時よりも、堂々と、ハツラツとしている姿に大きな成長を感じ、心打たれましたね。

その後、選手紹介が行われました。ソフトボール投げで躍動する選手たち。

100ⅿ走で躍動する選手たち。

走り幅跳び・走り高跳びで躍動する選手たち。

そして、4×100ⅿリレーで大いに躍動する選手たち。

それぞれ代表児童がマイクを手にし、メンバー紹介や各競技の特性に応じた練習法、目標を伝えました。全員ノー原稿です!自分のことばかりでなく、同じ競技で頑張ってきた仲間の思いもしっかりと伝えてくれましたね。

そして、 今回の励ます会を主催したのは4・5年生の代表委員たち。主役の6年生のために、縁の下の力持ちとなって企画段階から積極的に活動してきました。事前の準備、特に6年生への取材や替え歌の歌詞作成と連絡、そして当日は、放送機器の操作や進行、開会・閉会のあいさつといった活動にしっかりと責任をもって取り組んでいました。その心意気にも感謝ですね!

長倉小学校は、主役が頑張り、縁の下の力持ちも頑張り、そして全校生が一丸となって頑張れる学校なのであります!

畳の上でのおはなし会

ということで、今年はじめての図書館ボランティアの皆さん5名による「おはなし会」を開催しました。今回は1年生が対象。

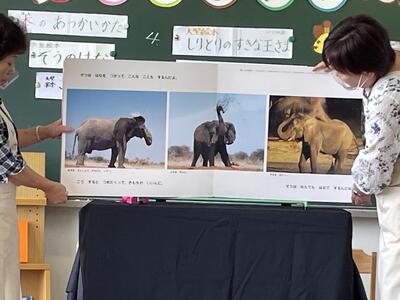

まずは、「本のあつかい方」講習会。本には弱いところがあって、本棚から本を取り出す際に指に引っかけて引っ張ると背表紙がやぶけてしまうよ!それと、持ち運ぶ時は表紙をつまんでしまうと本がやぶけてしまうよ!とのこと。私も気をつけなければ...。子どもたちはうなずきながら説明を聞いていました。

そして、まずは大型絵本「ぞうのはなし」から読み聞かせはスタート。「ゾウの鼻の長さは2m」とのことで「どのくらい?」との質問が。「このくらい!」と手を広げる子どもたち、「それは1mだね」ということで紐を使って実寸大を説明。この説明のときの子どもたちとの絶妙なやりとりがお見事でした。子どもたちの「うぉー!こんなに?」という反応が新鮮でしたね。

続いて大型絵本「きょだいなきょだいな」の読み聞かせ。某TV番組でおなじみの「もしもシリーズ」にも似た内容。野原のまん中に、巨大なトイレットペーパーや巨大な扇風機など、巨大なものが出現。お二人の掛け合いのテンポが心地よく、子どもたちも空想の世界に引き込まれていきました。もしも現実にあったならという域を超えて、予想外の展開を聞いて子どもたち、「おー!すごいぞ!」「まじか!」の声があちこちで。

続いて大型絵本「しりとりの好きな王さま」へ。しりとりの好きな王様に降り回されるコックさん。コミカルな絵そのままに、子どもたちと楽しく進行する先生のトーク力はさすがです。「トマト・トースト・トマトトーストトマト...」の下りには全員大笑い。果たしてこのお話のクライマックスは?

続いて、ボランティアの皆さん総掛かりで、紙芝居「したきりすずめ」。おとぎ話の世界に引き込まれた子どもたちは、おばあさんの結末を知って「やっぱりな!」といった様子。子どもたちなりに、心ない行いをしないことや欲張りはよい結果を招かないことを理解している様子でした。

まとめは、「ぞうはかせになろう!」ということで、人と象の生活を比べたお話。体重や食事の量など、象の巨大さを再確認。「今日、象が夢に出てきそうだ!」との感想。

最後に、ボランティアの皆さんから、しりとりの続きということで、「こぶたたぬききつねねこ」が組み合わさった折り紙を一人ひとりにプレゼント。この折り紙、なるほどと思わせてくれる作品であり、愛情もたっぷり。「ぜひ、お家で歌と一緒にこの折り紙で遊んでみてね!」とのこと。子どもたちも宝物を手にしたかのように喜んでいましたね。

たった1時間でしたが、頭を使い、心も動かされ、大事な時間をつくってくださいました。改めまして、ボランティアの皆さんありがとうございました。そして、今年もどうぞよろしくお願いいたします!そしてそして、本校では、この図書館ボランティアを随時募集しております!

朝は爽やかに「おはようございます!」

6月13日(月)、晴天の下、新たな一週間がスタートしました。

今朝は、青少年育成市民会議の皆様による朝のあいさつ運動を行っていただき、一人ひとりにあたたかい眼差しで「おはようございます」と声を掛けていただきました。毎月実施していただいております。朝から地域の皆様よりいただくあいさつは、子どもたちにとって励みとなり、活力につながって参ります。本当にありがとうございます。

「久しぶりに晴れの中で一週間がはじまりますね。」「班長さんが1年生の手を引いていて立派ですね。」「1年生もいずれ先輩になったらまた手を引いて登校するようになるんですね。」と、私もさまざまな会話をさせていただきました。

今日も一日、元気に勉強に、運動に、遊びによく頑張りました。明日以降、天気はまた下り坂となるようですが、朝の爽やかなあいさつで一日をはじめて参りましょう!

また明日!です。

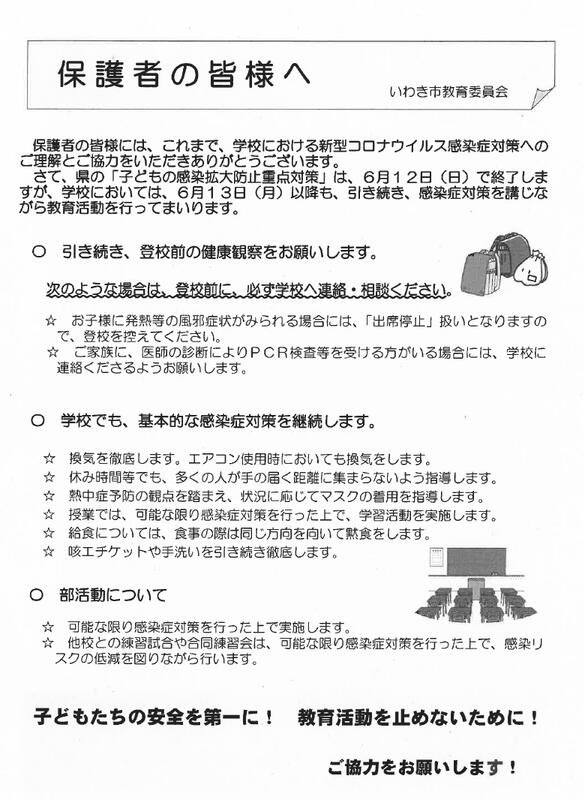

新型コロナウイルス感染症対策について(いわき市教育委員会より)

6月13日(月)以降の対応についての文書です。

(モノクロ版で失礼します)

引き続き感染症対策にご理解とご協力をお願いいたします。

この実なんの実? 木になる、気になる実。

子どもたちの「好奇心の目」は鋭いのであります。わたしは「長倉小学校は、自然豊かでいい環境だな」と表現して満足しているのですが、子どもたちの目はもっと具体的で、もっと繊細で、もっと頭を使っています。

先日、生活科の授業で畑の管理をしていた児童。「あれでしょ!」と指をさして周りのみんなに何かを知らせる姿が。足元には、種がたくさん転がっていました。わたしは「梅干しの種じゃん。誰だよ、こんなところにたくさん捨てたのは!」と嘆いていたのですが、子どもたちは至って冷静。上を見上げて、その種の正体を突き止めたのでした。その正体とは「梅」。梅の実がたわわに実っていて「これだね!」となったのでした。「でもなんで種だけになっちゃったんだ?」と次の疑問。「鳥じゃないかな?ホーホケキョとか、カラスとか、いっつもいるじゃん」「鳥は酸っぱいの大丈夫なのかな?私、梅干しはダメなんだよ」「私は大丈夫!」「でも青い実は酸っぱいの?」と、疑問と会話がどんどん広がっていきました。

続いて、6月10日(金)の朝、登校してきた児童が先生におねだり?をして、木から赤い実をとっていました。「これグミですよ。どうぞ!」と手渡され、いざ実食。「うぇ~シブい!でも甘~い!」「グミには美肌効果があるんですよ!」「よく知ってるね!」「だって5年生が言ってたもん」とのこと。どうやら子どもたちの間には、「梅雨の時期になると美肌効果のあるグミの実が学校でとれる」ということが代々受け継がれているようなのです。

食べた後に児童から「これで先生も長倉小学校の一員だね!」とのありがたいお言葉を頂戴しました。え?ということは、これまでどういう扱いだったの?

長倉田んぼには、ツバメのつがいがエサ取りに来ていました。自然の成長とともに、子どもたちも健やかに成長しております!

〒972-8322

いわき市常磐上湯長谷町上ノ台99の2

TEL 0246-42-2910

FAX 0246-42-2911

E-mail

nagakura-e@fcs.ed.jp