こんなことがありました

生活科研究授業②

生活科研究授業②

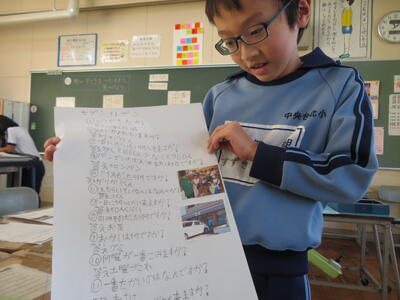

3時間目に紙にまとめて4時間目に発表。練習している子。もうすぐ発表。

ここでようやくタブレット登場。

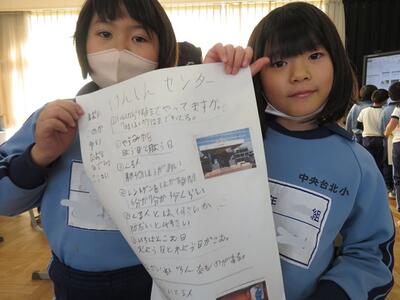

施設やお店で撮ってきた写真も使って説明します。

子供たちにとって身近な場所、中央台の周りの施設についての発表。薬局、銀行、眼鏡屋さん、呉服屋さん、100円ショップ、コンビニエンス、歯医者・・・。

『身近な場所』についての発表。

知っている場所の情報だからこそ、子供たちは興味をもって一生懸命聞きます。話します。

生活科においては学習範囲を、『身近な場所』に設定しています。

それは、『調べ学習』のスタート段階の低学年において『身近な場所』であることで興味や関心をもって取り組むことができるからです。

「海鮮丼ってなんですか?」先生も質問すると。

「海鮮丼って、お刺身がどんぶりにのっているんだよ。お寿司みたいな味。」周りの子が説明します。

「玉子とか、まぐろ、いか、エビとかのっているだよね。」先生のアシストで色々な子が話し合いに参加できる機会が。

先生は分かっていることを教える役割ではなくて、子供たちから答えを引き出す役割を演出します。

「はい、次の班の発表に~」途中先生が声をかけようとすると・・・

先生の声を遮るように「これで、3班の発表を終わります。」子供たちだけで進行できる姿。

「失礼しましたぁ。」先生が小さく子供たちに謝ります。子供たちが主体的に発表を進める姿に先生も照れくさそう、そして嬉しそうでした。

「今日の時間を振り返ってみて、感想を話そう。『学びの足あと』を書こう。」

「みんなのために頑張ってくれている人がいることがわかりました。」「眼鏡をお母さんも使っているので今度、行ってみたくなりました。」「お父さんが行っている歯医者の中に行ってみたかったので、中の様子が分かってよかったです。」

子供たちの町の情報が、自分とつなげて考えることができる振り返りになっていました。

情報は、自分事とつなげて考えることができて初めて『生きて働く知識』になります。

本校では今年度『社会科』を研究しています。

社会科のない1・2学年では、生活科で研究を行っています。

生活科を通して『地域への愛着、そして多様な他者への理解、そして自分を知る学習』を進めています。

社会科の学習の基礎となる教科の一つです。

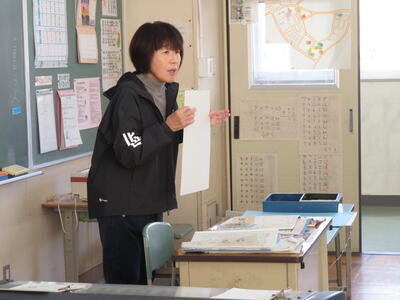

生活科研究授業①

生活科研究授業①

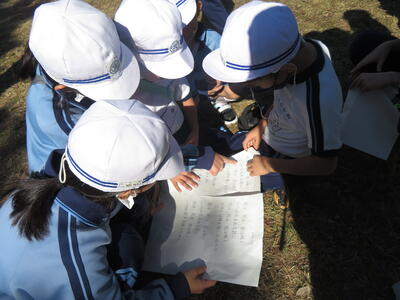

2年生。生活科。町探検での振り返りの時間。

聞いてきたこと、見てきたことを発表します。

「発表に向けて紙にまとめよう。」「どんなこと書いたら良いかな?」先生が問いかけます。

子供たちが答えます。「行った場所。」「質問したこと。」「どこに行ったかわかった方が良い。」先生が答えを与えるのではなく、子供たちが先生の問いかけによって気づいていきます。

グループでの発表に向けて机の移動。すぐにグループが作れる班もあれば揉めている班もあって。

でも、先生は黙ってやりとりを見守ります。口を出したくなるし手を貸したくなるし。でも、先生は見守ります。

子供たち同士で解決!

学級という安全な場所でたくさん困ったり、解決したりさせたいものです。

今度は班の中での分担。それも子供たちで解決させます。

困難や解決の場面では、必ず、選択・判断する場面に出会います。

選択や判断することを重ねていって、子供たちは自分に自信をつけていきます。

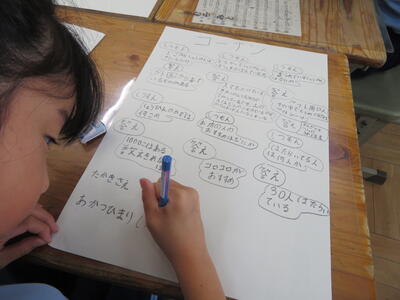

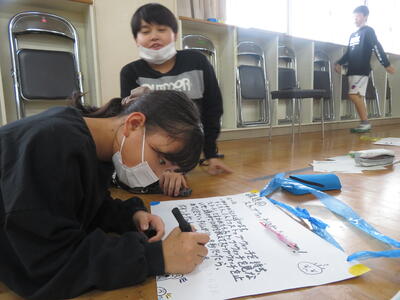

何も書いていない真っ新な紙を、「聞いたこと・見たことの情報」と「自分のレイアウト」で埋めていきます。

「写真も使っていいよ。」子供たちにとってはちょっと足りないくらいの数の写真資料。

でも、足りないからこそ「先に使っていいよ。」「ありがとう。」の譲り合いが生まれます。

子供たちにとって活動しやすいことも大事ですが、逆に全部を親切にしてあげないことで、工夫をすることを身に付けます。

和食屋さんのことを思い出している2人。

「いちばん売れるメニューについて伝えようよ。」「『海鮮丼』ってみんなに伝わるかな?。」

「一番、作るのに時間がかかるメニューのこと伝える?」

自分たちしか行っていない場所、自分たちしか知りえない情報だからこそ、伝える意欲が湧きます。

「検診センターに来る人の年齢について話そうよ。」『19歳の人はたまにしか来ない。でも、49歳の人や80歳の人はたくさん来る』」

「この漢字、習ったよね。漢字で書いた方がいいよね。」と男の子。

「細かいこと、言わないでよ。もうっ。」うまくかわす女の子。

誰かと活動することで、うまれる小さなトラブルの対応の仕方を身に付けていくのが学校です。

「次の時間は発表してもらいます。身近にある施設やお店、『みんなにとって必要かどうか』について考えながら話そうね。聴こうね。」

先生が発表の仕方や聴き方を示して終わりました。

次は発表の時間。

45分間でできた見学のまとめ。

次の時間は発表です。

育っている、鍛えられている2年生の姿を見ることができました。

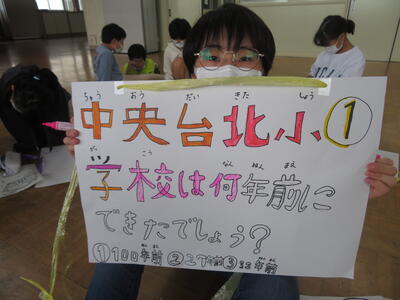

北小オリエンテーリング③

北小オリエンテーリング③

13:00から始まる閉会式に向けて集計中。

それぞれの班の点数をPCに入れて。間に合うか!?

閉会式。子供たちが体育館に。

1年生は、この活動でますます6年生への信頼感が強くなって。

準備もそして閉会式も6年生が大活躍。

学年代表の児童が感想を発表します。

活動や体験のあとは子供たちの言葉が豊かになります。

本校では毎回の授業においても振り返りの時間を大事にしています。

どの子も立派に発表できました。

入賞した班に表彰。

「代表児童だけでなく入賞した班の子、全員を舞台の前で称賛したい。」担当の先生の想い。

校長先生にたくさんお褒めの言葉をいただきました。

順位はついたけれど、どの班にもどの子にも見られたチームワーク。

決断力。行動力。思いやりの行動。

子供たちにとって大好きな活動『北小オリエンテーリング』

北小っ子たちの素敵な姿がたくさん見られました。

自然の良さを感じられる吉野谷公園での実施も今年で2回目。ずっと続けていきたい活動です。

短い秋を、子供たちと職員とで楽しみました。

北小オリエンテーリング②

北小オリエンテーリング②

11月8日(木)北小オリエンテーリング

校長先生の合図でスタートです!!!

吉野谷公園の中にある課題に挑戦。

仲良く校歌が歌えたら得点がもらえる場所も。

先生も手拍子で盛り上げます。

ポイントに立つ先生を見つけて。

「先生~!!!」

校長先生とじゃんけん。会えたら得点。じゃんけんで勝ったら得点。

お題のイラストを描いて答えるクイズの問題。

ボールをキャッチする課題。みんなで協力して。

おめでとう!得点ゲット!

あれ?みんなで何している?

6年生が学習発表会で歌った『花は咲く』を班全員で歌います。歌えたら得点。

学年を越えて教え合い練習中。

秋晴れの美しい空の下で子供たちの『花は咲く』が美しく響きました。

吉野谷公園での北小オリエンテーリング実施は昨年度から。

普段出入りできない学校と吉野谷公園の出入り口を今日は開放して。

最後はグループごとに決めた掛け声でゴール!

どの班も前向きな言葉、掛け声がたくさん。

ゴールした子供たちの満足感にあふれた表情。

6年生のリーダーシップがどの班も光る活動でした。

最後にゴールした班も「慎重に正確に答えを出そうを頑張っている班!」と係の先生からの称賛の言葉。

母の会の皆様のボランティア。ありがとうございました。子供たちの活動を安心して見守ることができました。

担当の先生から子供たちの良き姿、たくさん褒めてもらいました。続いて閉会式!

北小オリエンテーリング①

北小オリエンテーリング①

11月7日(火)

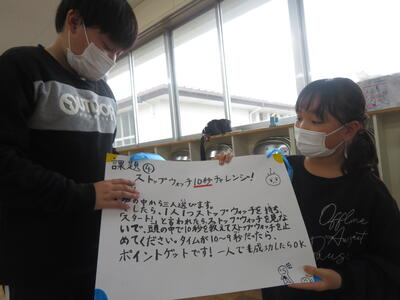

明日8日(水)の北小オリエンテーリングに向けて6年生。

各場所での課題づくり。

『10秒だと思うところでストップウォッチを押して』

自分たちでも挑戦。

「ストップウオッチの押し方、1年生は分からないかもしれない!?」気づく6年生。

「ストップウォッチの絵を描いて、押す場所を説明できるようにしよう」本校の縦割り班活動の目的が表れた姿!

他者を思いやって考え行動する姿。

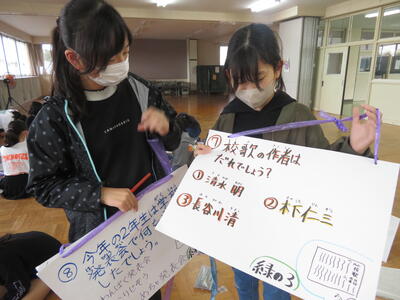

リハーサルをしてみると間違いに気づく子。「清水の読み仮名が『きよみず』になっている!!!」

明日までに間にあって良かったね。

さて校歌の作者は誰でしょう?

明日の天気は晴れ。子供たちがずっと楽しみにしている行事。1年生は初めての行事!

放課後の職員室。

明日の準備に向けて問題の確認中。

明日の北小オリエンテーリング様子、またお伝えします。お楽しみに!

いわき市中央台飯野三丁目2-1

TEL 0246-29-3333

FAX 0246-29-3353