生活科研究授業①

生活科研究授業①

2年生。生活科。町探検での振り返りの時間。

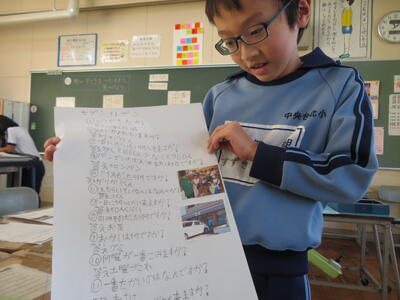

聞いてきたこと、見てきたことを発表します。

「発表に向けて紙にまとめよう。」「どんなこと書いたら良いかな?」先生が問いかけます。

子供たちが答えます。「行った場所。」「質問したこと。」「どこに行ったかわかった方が良い。」先生が答えを与えるのではなく、子供たちが先生の問いかけによって気づいていきます。

グループでの発表に向けて机の移動。すぐにグループが作れる班もあれば揉めている班もあって。

でも、先生は黙ってやりとりを見守ります。口を出したくなるし手を貸したくなるし。でも、先生は見守ります。

子供たち同士で解決!

学級という安全な場所でたくさん困ったり、解決したりさせたいものです。

今度は班の中での分担。それも子供たちで解決させます。

困難や解決の場面では、必ず、選択・判断する場面に出会います。

選択や判断することを重ねていって、子供たちは自分に自信をつけていきます。

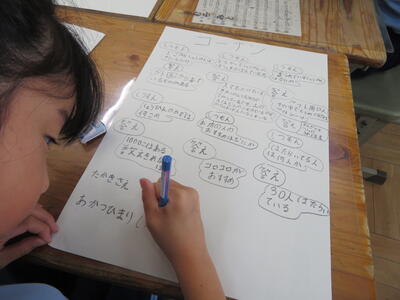

何も書いていない真っ新な紙を、「聞いたこと・見たことの情報」と「自分のレイアウト」で埋めていきます。

「写真も使っていいよ。」子供たちにとってはちょっと足りないくらいの数の写真資料。

でも、足りないからこそ「先に使っていいよ。」「ありがとう。」の譲り合いが生まれます。

子供たちにとって活動しやすいことも大事ですが、逆に全部を親切にしてあげないことで、工夫をすることを身に付けます。

和食屋さんのことを思い出している2人。

「いちばん売れるメニューについて伝えようよ。」「『海鮮丼』ってみんなに伝わるかな?。」

「一番、作るのに時間がかかるメニューのこと伝える?」

自分たちしか行っていない場所、自分たちしか知りえない情報だからこそ、伝える意欲が湧きます。

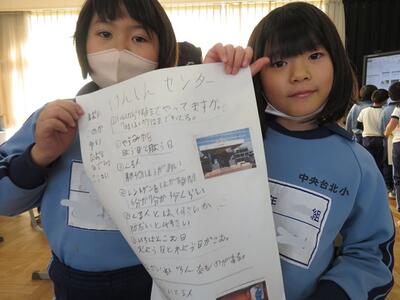

「検診センターに来る人の年齢について話そうよ。」『19歳の人はたまにしか来ない。でも、49歳の人や80歳の人はたくさん来る』」

「この漢字、習ったよね。漢字で書いた方がいいよね。」と男の子。

「細かいこと、言わないでよ。もうっ。」うまくかわす女の子。

誰かと活動することで、うまれる小さなトラブルの対応の仕方を身に付けていくのが学校です。

「次の時間は発表してもらいます。身近にある施設やお店、『みんなにとって必要かどうか』について考えながら話そうね。聴こうね。」

先生が発表の仕方や聴き方を示して終わりました。

次は発表の時間。

45分間でできた見学のまとめ。

次の時間は発表です。

育っている、鍛えられている2年生の姿を見ることができました。

いわき市中央台飯野三丁目2-1

TEL 0246-29-3333

FAX 0246-29-3353