こんなことがありました

今日の中央台北小

今日の中央台北小

いつもお世話になっている交通指導員の方へ。

今日の中央台北小

今日の中央台北小

6年生。

最後の家庭科。

今日はみんなでケーキ作り。

美味しいケーキを作ろうと真剣です。

活動の前に調理器具を丁寧に洗って。

みんなで楽しもうとする空気に満ちています。

誰と同じ班になっても楽しくできる6年生。

誰もが安心できる雰囲気がある6年生。

この笑顔は下学年の子たちにも向けられてきました。

学校全体を明るくしてくれる存在でした。

そんな6年生の担任。

愛情たくさんで6年生を育ててきました。

2人の想いに応えて、子供たち、素敵な6年生になりました。

いよいよ明日は卒業式。

今日の中央台北小

今日の中央台北小

用務員さん、放送でのお別れの会。

本校に1年9ヶ月勤務してくださいました。今日は最後の勤務。

用務員さんの手にあるのはこれまでに子供たちからもらったお手紙。

手紙を傍らに置いて、元気をもらっていたとのことでした。

毎日の給食をおいしくいただけるのは、用務員さんが準備をしてくれていたお陰。

配膳室で、お別れの言葉を届ける子供たち。

6年生は体育館にお呼びして。

子供たちに大きく手を振ってお別れをしていました。

「たくさんのカブトムシを学校で育てて、子供たちを喜ばせたかった。コスモス畑を作ってみたかった。」用務員さんが今年、目標としていたことを話してくださいました。

子供たちを思う気持ち、学校のための様々、これまでありがとうございました。

今日の中央台北小

今日の中央台北小

6年生と1年生。

入学式で手をつないで入場から始まっていろいろな活動を共にしてきました。

一緒に校庭で遊ぶこともこれが最後です。

卒業に向けて6年生との交流の時間を設定しています。

6年生と2年生も一緒に遊ぶ会をしました。姉妹の2人。お姉さんが卒業したら見れなくなるショット。

6年生と2年生の兄弟。

2年生の方が照れくさそう。

6年生。感謝の掃除の会。

強い風の日でしたが一生懸命お掃除してくれていました。

こちらは体育用品が置いてある場所。

「雑巾、真っ黒だよ~」

お掃除前の状態。

6年生のお陰で・・・

劇的ビフォーアフター!

6年生、ありがとう!

印刷室もきれいになりました。

ありがとう、6年生。

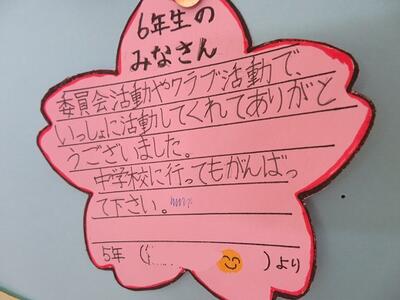

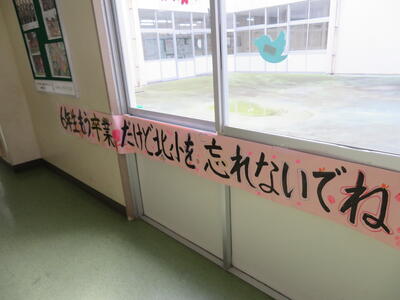

そんな6年生へ、全児童・全職員からのメッセージ。

たくさんの感謝の気持ち。

学校中が旅立つ6年生に向けての掲示になっています。

ありがとう6年生。

非常口にも。

窓にも。

掲示担当の先生を中心に。

6年生、ありがとう。

今日の中央台北小

今日の中央台北小

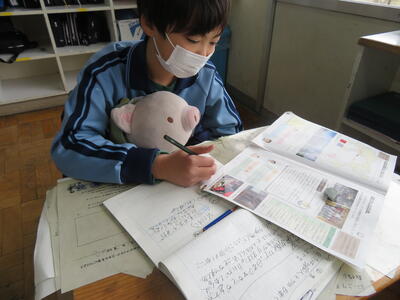

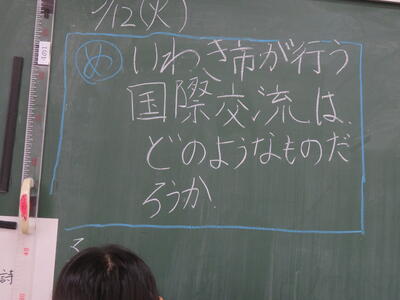

4年生。

今日の社会の授業は、子供たちが進めます。授業者は子供たち。

この日に向けて、先に学習を進め、授業の流れを考えてきました。

「自分タイム」は、出された課題について一人一人が調べ学習をします。

「いわき市が行う国際交流はどのようなものだろうか」

友達と調べたことを共有します。

「みんなタイム」で発表します。どの資料の何ページかをみんなに伝えながらの発表。

活動の時間設定も担当の子供たちが。

子供たちは社会の「学び方」が身についているため、子供たちだけで進めることができます。

自立した学習者を育てていくことを目指し、育った姿をみることができました。

最後の5分は先生からのフィードバック。全員が授業を行って進級の時を迎えます。

4年生が社会科の学習で制作した会津漆器のPR動画。期間限定公開です。ご覧になりたい方は以下をコピーして検索してください。

https://youtu.be/WpvK39mDzzA

いわき市中央台飯野三丁目2-1

TEL 0246-29-3333

FAX 0246-29-3353