カテゴリ:今日の出来事

第3回校外子ども会を開催!

12月18日(月)、今朝は今年一番の冷え込み。とは言え、子どもたちは元気に朝ランにチャレンジ!風邪ひかないでくださいね!そして1年生教室からはいつものように「あわてんぼうのサンタクロースクリスマス前にやってきた...」の歌声が聞こえています。

さて、15日(金)に縦割り登校班で構成している校外子ども会を開催。2学期の登校や地域での生活を振り返り、冬休みそれから3学期を安全に生活していくための話合いを行いました。

6年生或いは5年生が前に立って、自分たちの生活を正直に反省している姿が印象的でした。集団登校については、集合時間は概ね守られていた一方で、歩き方については課題が出たようです。「ふざけるから横3列になってしまいます」「注意されたら止める」等々。中には「車をよく見て歩こう」や「周りを見て歩けばあいさつもしっかりできる」といった前向きな意見も出たようです。

地域での生活については、みんなで気をつけたいこととして「午後4時には帰宅」「外でのゲーム遊び」「飛び出し」「山の道は要注意」があげられていました。子どもたち自身が気にしていること、保護者・地域の皆様とも共有し、見守り・お声かけをお願いいたします。また、ホームページ「お知らせ」に、『冬季休業中における児童の生活指導についてのお願い』を掲載しましたのでご一読ください。

気がつけば冬休みまで一週間となりました。お互いに、今年のことは今年の内にやりきろう!と声をかけて過ごして参ります。

リクエスト、4年1組にお邪魔しました!

12月14日(木)、登校してくる4年1組の子どもたちから「学級の様子をホームページに載せてくださいよ!」と強力なご要望をいただきましたのでご紹介いたします。

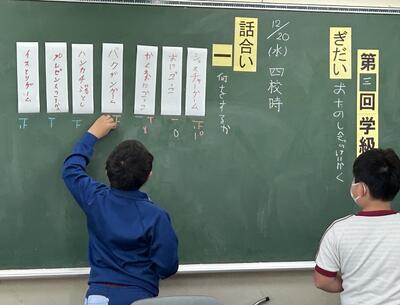

3校時は学級活動。来週20日(水)に「おたのしみ会」を開くそうで、それに向けた話合いをしていました。まずは「何をするか?」について。「オニゴッコ」「ハンカチ落とし」等々さまざまな案を出し合い、多数決で意思決定を。

どうやら「ジェスチャーゲーム」と「バクダンゲーム」をやろう!となったご様子。バクダンですか!教室は壊さないようにお願いしますね...。

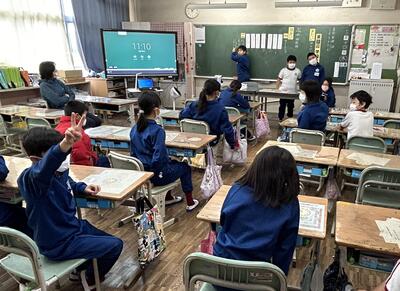

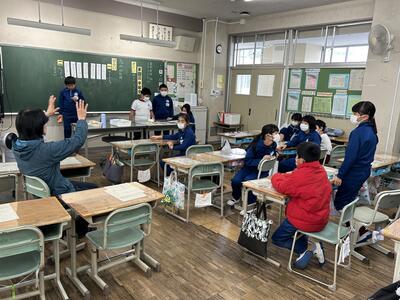

「次に係決めをしましょう!」ということで、まずどんな係が必要か?の話合いへ。手を上げて提案して、ハンドサインで意思表示をしながら進行していきました。途中「その係は必要かな?」「どうしてその係は必要なの?」「えっと...」「今回はそこまで準備しなくていいんじゃない?」「どうする?」となったところで担任の先生がサポート。

最終的にはみんなが「いいでーす!」と合意できて、この手の上げようでございます。対話をして合意をしていくこのプロセスこそが大事な学習。担任の先生の寄り添い方もお見事!みんなでつくり上げていく「おたのしみ会」わくわくしてきましたね!

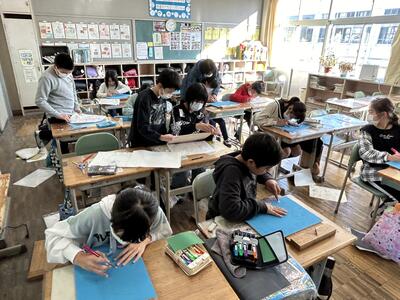

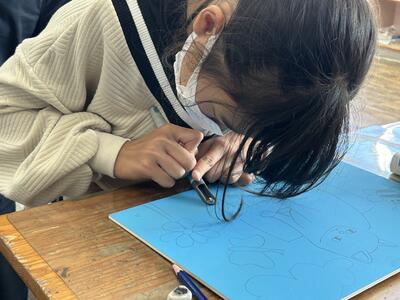

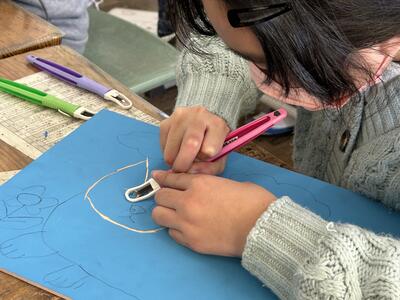

続いて5校時。図工科で版画にチャレンジ!まずはトレーシングペーパーを使って下絵を板に書き写し、いよいよ彫る活動へ。

ここで手にした彫刻刀、人生初のチャレンジ!とのこと。教室全体が静まりかえり、板を左に右に回転させて彫り進めていきました。「あーやっちゃった!彫り過ぎた!」の声も聞こえてきましたがそれも版画の魅力!「まっすぐな線だけにしておけばよかった!」と後悔の弁もございましたが、大丈夫!できる!と慎重に慎重に...。

下校時に「今日は特別頑張ったの?」と声をかけてみると「いいえ!毎日ちゃんと頑張ってますよおー!」とのこと。「明日は来ないですよね」に「それはどうでしょう?」と答えたのですが、今日15日(金)も少しお邪魔してしまいました。

給食の時間。「給食美味しいでーす!」「最高でーす!」の声をいただきました! その後のお盆洗い。「ここにも来たんですか?」との反応でしたが、冷たい水で責任を持ってテキパキと進める姿、素晴らしいですね。みんなのためにありがとうございます!

4年1組の皆さん、これでよろしかったでしょうか!「毎日頑張ってまーす!」をアピールするお手伝いができたでしょうか。冬休みまで残り一週間となりました。来週もたくさんの笑顔を見せてくださいね!

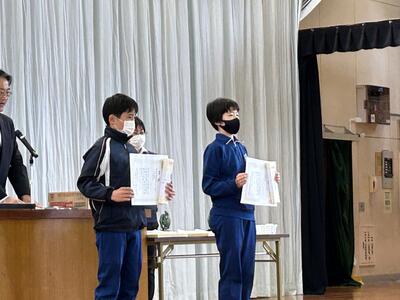

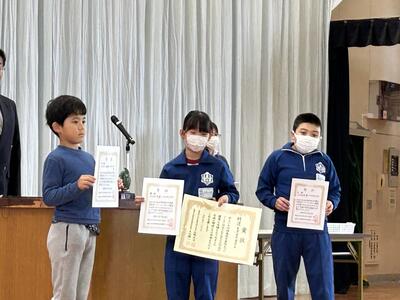

全校集会、各種表彰を行いました!

12月12日(火)、全校集会を開いて表彰式を行いました。運営はもちろん代表委員会の皆さん。

まずは、校内持久走記録会。各学年男女1位となった児童へ賞状を授与しました。子どもたちがもつ可能性を発揮する場を沢山準備していますが、今回は持久走!昨年と順番が入れ替わり、嬉しい思い、悔しい思いをしたことと思いますがそれも成長のプロセス。これまでの頑張りを称え、次に向けて励まして参りましょう。6年生は最後の記録会でしたね。中学校での活躍の場を見つけるヒントとしていただければ嬉しいです!

書写関係では2件。税の書道展で、6年生女子が東北税理士会いわき支部長賞、6年生男子が福島県酒造組合いわき支部長賞を受賞しました。また、5年生女子がJA共済福島県小中学生書道コンクールで金賞とTUF賞、4年生女子が金賞とFMふくしま賞を受賞しました。3学期初めには校内書き初め会が行われます。毎日の積み重ねを大事にする生活で文字も心も美しく成長して参りましょう!

図工関係では3件。2年生女子がみどりの絵コンクールで入選、2年生女子・4年生女子・5年生女子がいわき児童造形展覧会で特選を受賞しました。また、校内絵を描く会では6年生に代表で賞状をお渡ししました。今年も校内いっぱいに絵画が展示され、芸術の秋を堪能することができました。いわき市に市立美術館があり、北茨城市には天心記念五浦美術館があります。2月には県立美術館では大ファン・ゴッホ展が開催されます。ご家族でお出かけしてみてはいかがでしょうか。

国語関係では2件。地区児童作文コンクールで2年生男子と4年生男子が入選、特選となった5年生女子は県コンクールでも特選を受賞しました。子どもたちは1年生から特に国語科の授業で身の回りのことを伝え合ったり、物語を読んだりして徐々に文字を操るようになり、三段構成で論を展開できるように学習していきます。何をテーマに表現するかは一人ひとりの持ち味ではありますが、これからも授業を大事に学習を進めていって欲しいと思います。

音楽関係では、県下小中学校音楽祭・第3部創作いわき地区大会で6年生女子が入選しました。昨年に引き続いての受賞。「思いついたことを音符に表してみました。今年も入賞できて嬉しいです!」とのことでございます。

食育関係では、6年生がチャレンジした(社)日本即席食品工業協会主催のインスタントラーメン小学生レシピコンクールで6年生女子の作品が入賞しました。作品名は「きのこたっぷりいわきラーメン」。「いわきと言えばきのこが思いついたので」とのこと。副賞のカップラーメン1箱の行方も気になるところですが、皆さんも冬休みにオリジナルレシピづくりにチャレンジしてみてはいかがですか。

環境教育関係では、先日お伝えした福島発のキュウリビズ 愛情を込めてキュウリ栽培大作戦において、やまなし2組が優秀賞を受賞しました。長倉の杜で育てたキュウリは本当に美味しかったですね。子どもたちやご家族の皆様の愛情そのものでございます!改めておめでとうございました。

今日は、登壇しなかった児童も含めて延べ65名の皆さんに賞状をお届けしました。本当におめでとうございます。学期末にこんなにも賞状をお渡しすることができて嬉しく思います。大きな拍手を!これからも子どもたち一人ひとりの頑張りを全力で応援して参りましょう!

5・6年生、おでかけアリオス「長瀬賢弘先生ピアノコンサート」に学びました!

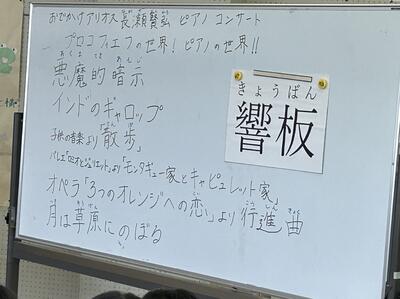

12月6日(水)、いわきアリオスのミッション「おでかけアリオス」。5・6年生を対象にいわき市小名浜出身のピアニスト長瀬賢弘先生によるピアノコンサートを行っていただきました。

今日は、プロコフェエフの作品を中心に演奏してくださいました。長瀬先生に、曲が生まれた背景を丁寧に解説していただいたことで、子どもたちはそれぞれの演奏に心を寄せることができ、音楽を鑑賞するポイントや楽しさを学ぶことができました。

コンサート中盤、「ピアノの響板の効果」についてのレクチャーが。「今から皆さんにピアノの下をくぐってもらいます。どんな感じだったか、あとで聞かせてくださいね!」とのこと。子どもたちは「えー!どうなるの?」と声を上げながら、「ではどうぞ!」ということで、ピアノの下を恐る恐る...。

「おー!」「鼓膜が破けそう!」「本当だ、音が降ってきた!」「音波だ音波!」「ピアノの音が頭の中で響いた!」等々の感想。滅多に味わえない経験をさせていただきました。

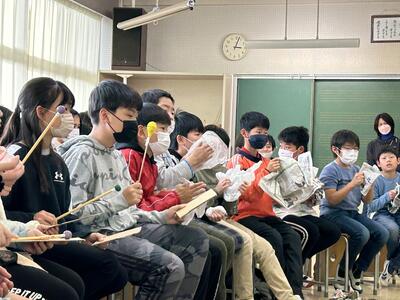

次に子どもたちは4つのグループに分かれ、それぞれ新聞紙・ビニル袋・ダンボール・ヤクルトマラカスを手にして...。これらを楽器にして長瀬先生が演奏するオペラ「『3つのオレンジへの恋』より行進曲」に合わせてアンサンブルにチャレンジ!「なんかいいよね!」の気分を味わい、演奏に参加する楽しさも味わうことができました。

長瀬先生は、5歳の時にピアノと出会い、それ以来「自分の宝物」となって海外への留学にもチャレンジしてピアノ演奏を探究してきたとのこと。子どもたちにも「自分の宝物」を大事にしてください、応援してます!とのメッセージを送ってくださいました。

代表児童が御礼の挨拶、「今回はテンポの違う曲を合計6種類も演奏してくださりありがとうございました。音楽の楽しさをいろいろ知ることができ、ピアノについても詳しく知ることができました。ありがとうございました!」。素敵な時間でしたね。教室に帰る道すがらふと空を見上げると、美しい虹が架かっていました。それを優しい表情で眺めていた子どもたち。担任の先生と何を話していたのでしょうか...。

ホンモノ・その道のプロと直接出会う機会は、動画視聴では得られない緊張感や空気感等を五感すべてを総動員して感じることができ、子どもたちの感性を高めていきます。また、自分と異なる世界観・価値観と出会い、多様性の尊重、多様性を力に変えることにもつながっていくことでしょう。本校は、このような考えの下、ホンモノに触れる機会を大事にして子どもたちを伸び伸び大きく育てていきたいという思いを共有しております。

初任者研修、4年2組学級活動で目の大切さを考えました!

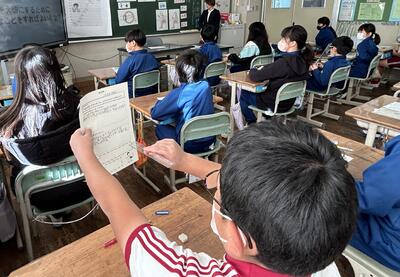

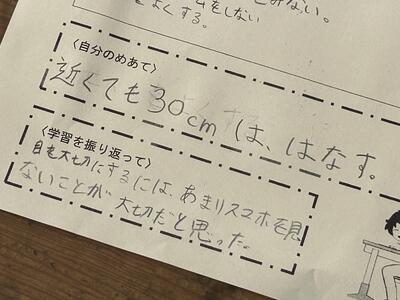

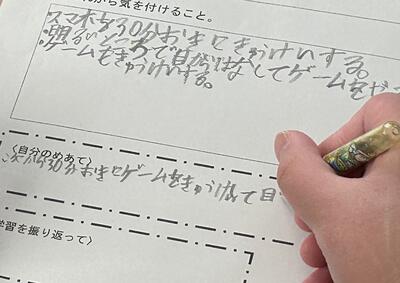

12月1日(金)のことになります。4年2組学級活動の時間、初任者研修の一環で授業研究会を開催。授業のめあては、目を大切にするためにはどうすればよいかを考えよう!まずは、事前アンケートの結果から普段どのくらい目に負荷をかけているかを確認し合いました。「ネットよりもテレビを見ている時間が多いなぁ」「テレビもスマホも見ているなぁ」「年齢が上がると視力の低い人の割合が高くなるのか...」等々のつぶやきが。

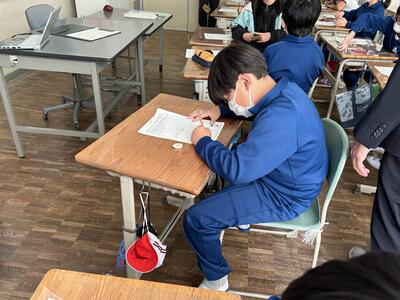

それでは自分の生活を振り返ってみましょう!ということでまずは自分の生活を点検。早速ワークシートに記入していったのですが、あらら?その姿勢...。

そのワークシートには「近くでものを見過ぎる」の他に「暗い部屋でゲームをしている」「画面を見ている時間が長い」等々の記述が。そして目を大切にするためには?と実践内容の検討。それぞれの意見を持ち寄りグループで話し合っていきました。先生が付かなくても熱心に話し合う姿に成長を感じましたね!

「スマホは30分おきに休憩」「明るいところで目を離してゲームをやる」「休憩する」等々が話題になっていました。それでは!ということで、「今日は保健室の先生にも来ていただいたので、皆さんが話し合った内容についてお話をいただきましょう!」となり、子どもたちは「えー!」という声を上げながらも「よろしくお願いします!」とのご挨拶。託された養護教諭は緊張のご様子でしたが、子どもたちの意見について「どれも大事ね!」と優しく声をかけ、続けて「視力は低下すると戻すことは難しいですよ!」等々、ためになるお話をしてくださいました。

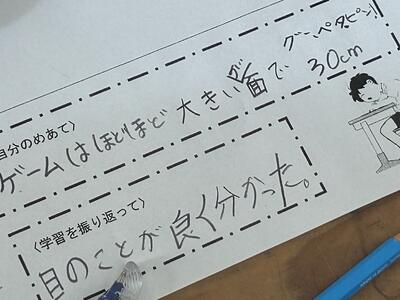

「ものを見るときは30cmが目安!」のお話には、定規を出したり、ワークシートを離して見たりと早速確認する姿も。素直な子どもたちでございます!

改めて、今日の学習の振り返りを。養護教諭から教えてもらった正しい姿勢の合言葉「グー・ペタ・ピン!」を書いている様子も。自分なりに考えた実践内容をぜひ実行してくださいね!ということで、姿勢が少し?!改善したようでございます。

授業後はいつものようにカンファレンス。担任の先生は「先日、5年生の授業を見させていただき活発な話合い活動がとても勉強になって、ちょっとでもあの5年生の姿に近づけていきたいと思って今日の授業を構成しました。」とのコメント。その思いがベースとなって、今日の授業では、子どもたちは目を大切するには?というテーマにどっぷりと浸かって、生活改善につながる深い話合いができていた!と高評価の声が。加えて、子どもたちのためにと養護教諭と連携を図るというその発想もお見事!とも。

初任者研修を通じて一歩一歩着実に階段を昇っている姿を嬉しく思います。引き続き子どもたちのために日々研究と修養、ともに高め合って参りましょう!

火災発生!事前通告なしで避難訓練を開催しました。

12月11日(月)の2校時、校内に急に非常ベルとサイレンが響き渡り、教頭先生より「南校舎第1理科室より火災が発生。児童の皆さんは先生の指示に従い校庭に避難しなさい!」の放送が。ということで、今日は今年度3回目となる避難訓練を事前連絡なし!で実施しました。

子どもたちは、初めは大きな非常ベルやサイレンに驚いた様子でしたが、冷静に校庭に避難完了。教頭先生からは、「お・は(か)・し・も・ち」の合言葉で避難するときの心得えをを確認しました。

今回の訓練をご指導いただいた常磐消防署の先生からは、特に煙の怖さについて実話に基づいたお話をいただきました。そして南校舎1階に準備された「煙の部屋」に入って実際に煙体験を。「前が見えない」「ん?なんだこの匂いは...」「うえ~」という声が聞かれ、一人ぼっちでこの状況になったら...?と怖さを実感した様子でした。

また、6年生は簡易担架づくりにチャレンジ。毛布一枚でできるんだ!と話しながら、実際に先生方を運搬して「なるほど!」を実感しました。急に運ばれる傷病者役の先生から「絶対に手を放さないで~!」との叫び声が。「だって◯◯さん、急に力を抜くからさ~」とのこと。お互い信頼し合うって大事なんですね...!

常磐消防署の先生から、突然の避難訓練にもかかわらず、子どもたちはお話しもせず先生の指示をよく聞いて冷静に避難行動をとっていましたね!とお褒めのお言葉をいただきました。9月の台風災害を自分事としてとらえ、自分に出来ることはないか?と全校をあげてプロジェクトに取り組んできた経験がここにも活かされていたのではないかと感じました。いざ!という時の備えとともに、毎日を丁寧に過ごしていこう!という思いを学校全体で確認する機会にもなりました。

授業参観、ありがとうございました!

12月8日(金)、授業参観を実施しました。ご来校いただきありがとうございました。

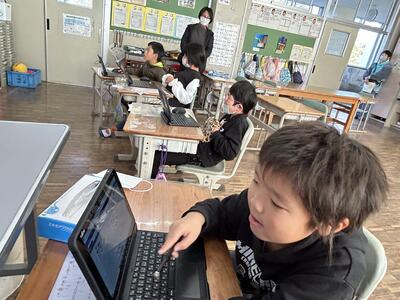

やまなし1組は国語科「ようすをあらわす言葉」。タブレットを活用し、画面に提示された犬や猫のイラストについて「かっこいい」「かわいい」の文字を打ち込み、「かわいいの方がいい!」「いや、かっこういいって!」とか言い合いながら楽しく学習していました。

やまなし2組は学級活動「キュウリビズのお祝い」。先日お伝えした福島発のキュウリビズ愛情込めてキュウリ栽培大作戦!で見事優秀賞を受賞したことをお祝いする会。前半はこのプロジェクトも含めて畑とともに歩んできた日々のプレゼン。そして後半は保護者の皆さんも巻き込んじゃってのゲーム大会へ。素晴らしい一体感!楽しい時間を過ごしていました。ご提供いただいたお菓子は、畑で育てたポップコーントウモロコシとさつまいもを使ってとのこと。羽ばたく鶴に子どもたちの可能性を大いに感じた次第です。ご馳走さま!

1年1組は生活科「じぶんでできるよ!」。楽しいお家での生活は、家族でいろいろなお仕事を分担し合って成り立っているのよ!ということで、誰がどんな仕事をしていて、自分がやっていること、そしてにさらに出来ることはないかな?と考えてみました。私はこんなこともできるぞ!って背伸びして答える姿が微笑ましかったですね。早速今日からチャレンジでしょうか。

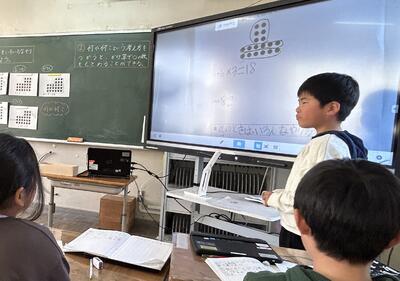

2年1組と2組は算数科「かけ算」。大きな数を効率よく計算するには?をテーマにアイディアを出し合う内容。1組の黒板は子どもたちが見出した計算方法でいっぱい!2組は代表児童のアイディアについて分析!かけ算をベースに足し算や引き算も駆使してチャレンジする姿をこれからも応援して参りましょう!

3年1組は総合「わくわくたんけんたい」。詳細は後日お伝えしますが、本校の3年生はもはや「いわき湯本温泉博士ちゃん」でございます。おびただしい付箋紙の数が、温泉に関する学びの深さを物語っています。保護者の方から「最近、妙に詳しく温泉のことを語っていて、学校でこんなにも勉強していたんですね!」とのご感想を頂きました。

4年1組は音楽科「めざせ楽器名人」。うかがったときはリコーダーで「もののけ姫」を演奏中。アンサンブルで、そして全員で。お互いのパートを聴き合い、心を合わせて見事に演奏していました。「音楽の授業を初めて見ることができて、こんなに演奏が上手で嬉しいです!」とのお言葉をいただきました。頑張っているところを見てもらえてよかったですね。

4年2組は道徳科「小さなお父さん」。家族の都合で妹と二人きりで過ごすことになった夜。さてあなただったらどうでしょう?の発問に、大丈夫!できる!任せて!と強がってはいるものの本当?と突っ込んでみると、あっ、いや、その~。これからちょっとずつ自立の心が育っていくのでしょうね。

5年1組は家庭科「食べて元気 ご飯とみそ汁」。本校の田んぼで育てた「長倉米」でおにぎりをこしらえました。わかめ汁は出汁とりからチャレンジしたのだそう。苗をお寄せくださった柳沼さんと常磐公民館の大平先生をご招待し、そしてご家族の皆さんをお迎えしてのおもてなし。頑張ってきた成果と感謝の心をこうしてお伝えすることができて本当に嬉しい時間でしたね。

6年1組は算数科「並べ方と組み合わせ方」。リレー競技の場面を想定して、選手の並びは何通りできるか?を考えました。お互いの案をタブレットを活用してシェアし、樹形図を使って整理していきました。タブレットをツールとして平然と使いこなす6年生の姿がとても印象的でした。

授業参観後は放送でPTA会長さんにご挨拶をいただき、学級懇談会へ。今年度本校が掲げた「育てる4つの力」をフルに活用して、子どもたちが心を合わせて歩んできた素敵な学校生活の様子をご共有いただきました。加えて、タブレットの持ち帰りについてもご説明申し上げました。1年生では保護者の皆様に使い方講習会を行いましたが、お困りのことがございましたらご相談ください。

放課後の子どもたちは早くもサンタさんを心待ちにしているご様子。私たちは引き続き子どもたちの心を支え、環境を整え、思い切り学習できる習慣作りに取り組んで参りましょう!冬休み前、子どもたちのためにもうひと頑張り!

5年1組学級活動、よりよい学校づくりに向けた話合い!

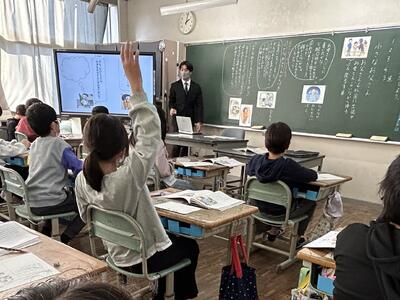

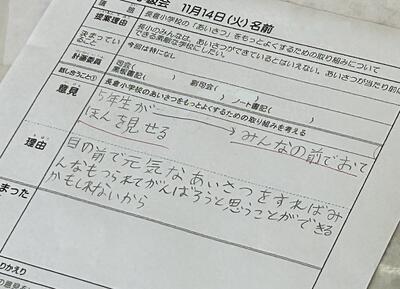

こちら熱心にメモする若手新人教員。今日は先輩先生の授業の技をいただきます!と言わんばかりに夢中になって参観しておりました。11月14日(火)のことになりますが、初任者研修の師範授業として、5年1組で学級活動の授業研究を実施しました。

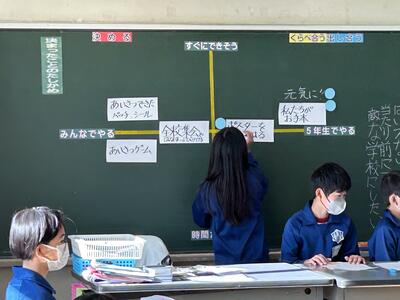

授業の本日の議題は、長倉小学校の『あいさつ』をもっとよくするための取組について。議題に対する自分の考えを提案し合い、それをシンキングツールを活用して「すぐにできそう」「時間がかかる」、「みんなでやる」「5年生でやる」という軸で整理していきました。

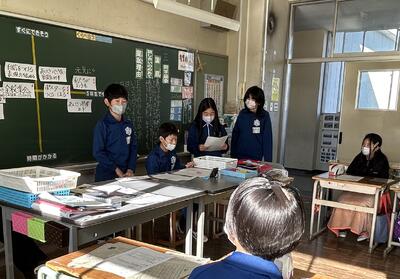

話合いには当然シナリオ等はございません。進行係が「この考えについてどう思いますか?」「これは5年生だけですか?全校生でですか?」「~ということでいいですか?」と臨機応変に対応する中で、子どもたちは、自分の考えを提案したり、仲間の提案を拝聴したりして、意見交流・吟味、そして判断をしていきました。

満を持して登場したこちらの男子児童。「あいさつができなかったら宿題を増やす!。宿題が増えるというくるしみを味わいたくないと思うから...」とのご提案。これには賛否両論。「苦しくなるからあいさつをするというのは違う感じがします」「みんなでしっかりあいさつをするには必要かも」「あいさつは何のためにやるの」等々の御意見が。「誰が判断するの?」「それは毎朝立っている校長先生が」。えーっ!こっちに振らないで!!

最終的には、すぐにでもあいさつをよりよくしていきたい!という思いをベースに、まずは5年生からお手本を示していきましょう!ということで落ちつきましたが、全員が自分事としてとらえ、異なった意見も受け入れながら本音で語り合う姿がとても素晴らしく、頼もしく感じました。この日以来、登校時の5年生の挨拶は一段とギアが上がっており、それが全校生にどう波及していくのか楽しみでございます!

担任の先生は子どもたちの活動を終始温かく見守っておりました。「昨年までの担任の先生がしっかりと育てて自信をつけてくださったので、子どもたちがどんどんチャレンジしていくんです!」とのこと。謙遜もあるのでしょうが、担当した子どもたちを責任を持って成長させ、進級時の引継ぎ・学年間の接続を大事にしてきている成果だと感じております。これは本校の強み!

さて若手新人教員のこと。「勉強になりました!子どもたちだけであんなに話合い活動がスムーズにできていて...。今、担任させていただいている4年生をここまで育てていかなければ...。頑張ります!」とのお言葉、頼もしい限り。授業の帰り道、教頭先生とずっとお話をしながら歩いている姿がまぶしかったです。それは職員室に着いてからも続いておりました...。この研修を活かして、次は君が学級活動の授業実践にチャレンジする番ですぞ!

再会、第2回三校合同交流会を開催!

おっ、ここが湯本一中か!今日もまた交流会を思い切り楽しんじゃうぞ!!

ということで、12月4日(月)、湯本一中と湯本一小そして本校の子どもたちが再び集い、今年度2回目の三校合同交流会を実施しました。最初は恒例の自己紹介を。みんなに注目されると...ね。

3校の子どもたちが入り交じっての班づくり。そしてラジオ体操でウオーミングアップをしてから、いよいよ班対抗ゲームのスタート!こちらアニマルスプーンリレー。「頑張れ!」の応援は嬉しいのですが、やはり責任重大ですからね。それはそれは慎重に...。

ビッグなオセロゲームはスピード勝負!ひっくり返したり、ひっくり返されたり...。最後には座ったり、踏んづけたりしてガードする荒技も飛び出し、前回にも増して大盛り上がりでございました。

ラストは紙飛行を作って飛ばしましょう!となってヒューヒューと!「それ凄い!」「こっちも見て!」「高いところに上がっちゃった!」等々の声が。もはや班対抗ではなくなって、交流の輪がどんどん大きくなっていってエンディングを迎えました。

再会を果たした子どもたち、前回以上にいい表情、元気な声をたくさん見聞きすることができました。また今回は何と言っても中学生が小学生を優しく導いてくれているところ、光っていました!ありがとうございました。最後のお見送りはとびっきりの笑顔で!

そしてそして今回も子どもたちのためにと、貴重な経験・学びの機会を準備し、臨機応変にご対応くださった各校の先生方、支援員の皆様に改めて感謝申し上げます。皆さんの笑顔も素敵でした!

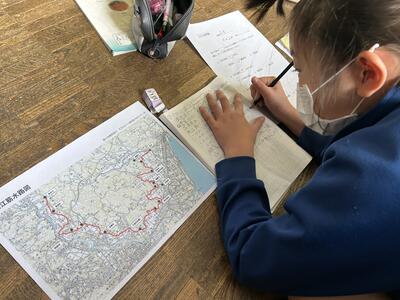

4年生、小川江筋の特別講義を受講!

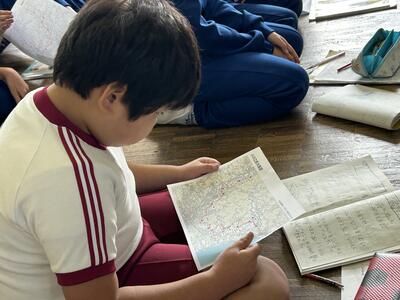

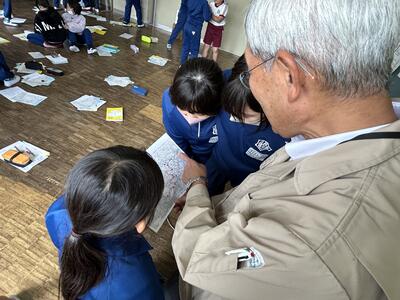

社会科の単元「郷土の発展に尽くす」の授業。4年生は、江戸時代初期に本市北部に農業用水路「小川江筋」を建設した沢村勘兵衛さんについて学んでいます。本校では今年も常磐公民館による学校・家庭・地域パートナーシップ推進事業に位置づけ、11月30日(水)、いわき市暮らしの伝承郷館長でいわき地域学会副代表の夏井芳徳先生にお越しいただきご講義いただきました。

今日の授業のねらいは、これまで学習してきた内容をさらに深掘りしていくこと。まず夏井先生から、小川江筋の使い途や地名に関する「小川江筋問題」なるクイズが5問出題されました。子どもたち、これまでの学習の成果を確認し、ノートやいただいた資料を行ったり来たりしながら自信満々答えていきました。正解を重ねていってニンマリする子どもたち。夏井先生から「よく勉強してきたね!」のお言葉でさらに笑顔になっていきました。

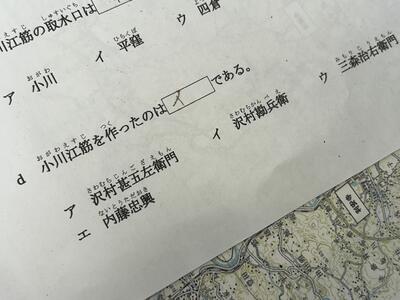

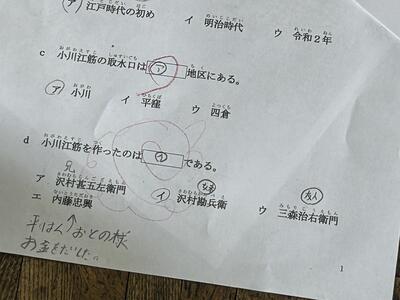

そして最終問題。「小川江筋を造ったのはだれ?」という4択問題。勘兵衛さんを初め、勘兵衛さんのお兄さん、お弟子さん、お殿様の4名の名前が示されました。ほとんどの子どもたちは勘兵衛さんに手を上げましたが、答えはいかに...。

夏井先生のお話。「とあるお子さんがケーキを作りましょうということになって、お兄さんがレシピを持ってきて作り方を教え、お友達も仕上げを手伝って、お父さんがお金を出したってお話。さて、誰がケーキを作ったのかな?」となりまして、子どもたちは「全員だよね」となりました。そして夏井先生「その通りだね!ということは、小川江筋を造ったのはだれ?の答えは?」に、子どもたちは「4人全員だ!」となって、少し間が開いて「あー、なるほど~」となった次第。「確かに小川江筋は沢村勘兵衛さんの頑張りがあってなんだけど、関係した人たちも大事。そういった周りの人の力も集めていったところも勘兵衛さんの凄いところだよね」の解説に子どもたちは納得の頷きでございました。

昨年もそうでしたが、授業後の夏井先生「400年前の用水路を今でも使っていることも凄いし、学んだことを自分だけのものとしないで人の役に立つように使っていった勘兵衛さんには学ぶことが多いですね。歴史は面白いんです。こういった学習で疑問に思ったことやおや?って気付いたことをどんどん調べていってみてください」とのメッセージもいただきました。

子どもたちは深掘りすることの楽しさを実感していたのでしょう。授業中も授業後も、夏井先生や常磐公民館の大平先生に夢中になって質問する子どもたちの姿を沢山見ることができました。

夏井先生、今年も子どもたちの好奇心をくすぐる授業をありがとうございました!

〒972-8322

いわき市常磐上湯長谷町上ノ台99の2

TEL 0246-42-2910

FAX 0246-42-2911

E-mail

nagakura-e@fcs.ed.jp