2022年10月の記事一覧

5年生、長倉田んぼ2022「稲刈り編」

10月18日(火)、今週もスタートしました。どんよりとした曇り空、子どもたちはやや眠たそうに登校してきましたが、学習発表会へのチャレンジを自信とし、新たな目標づくりからスタートして参ります。

さて、10月4日(火)のことになります。これまで5年生が管理してきた長倉田んぼの稲刈りを行いました。常磐公民館によるパートナーシップ事業として実施しているこの取組、今回も講師にコーディネーターの今野先生とスペシャルアドバイザーの大樂先生にお越しいただきました。

いざ稲刈り!子どもたちが身をかがめると稲の中に消えてしまうくらいの育ちにびっくりですね。鎌の使い方に最初は恐る恐るでしたが、今野先生の「いいがい、稲をよ~、グッとつかんで、鎌をよ~、シャキッと力入れで引っ張んのね!」の教えを実践し、徐々にスピードアップ。子どもたちが慣れていく早さには毎回びっくりさせられます。そして「獲ったどー!」の表情、最高です!

続いて、稲を束にする作業。やっぱり大樂先生なんですね。多くは語らずとも、子どもたちに仕事内容を丁寧に見せて、優しく手ほどきしていく姿、その道のプロに触れることができて子どもたちは本当に幸せです。

それにしてもこのお二方の仕事っぷり、美しいですね!人間国宝級です。

手が空いた5年生、1本の稲に何粒の穂が実っているかを数えてみたところ80~100粒だったとのこと。大楽さん曰く「上出来!」とのこと。これにも子どもたちはニッコリ!

そして束にした稲をはさがけへ。本校の体育館に、天日干しにちょうど良い場所を発見。そこへみんなで稲の束を運搬し、無事終了となりました。はさがけの景色、日本人として何かほっとしますね。

そんな5年生の稲刈りの様子を、次期長倉田んぼ後継者の4年生も見学。稲を頂いて、穂の1粒1粒をじっくり観察。「食べることできるんですか?」って。「もちろん!」「じゃぁ、いただきます!うわっ、固い!」という反応。来年は君たちがチャレンジするんだぞ!

最後は、この後の作業工程を確認。「稲刈」「乾燥」「脱穀」「精米」の順に答えを並べることができて、大樂先生よりOKの合図が。この工程を今は機械で行っていますが、長倉米はしっかり乾燥させてから、毎年協力頂いている上遠野の折笠さんに依頼して脱穀・精米をして頂きます。収穫できたお米はどのくらいの量になるのでしょうか?また、どうするのでしょうか?この続きはまた1ヶ月後となります。

稲刈り前の今野先生と大樂先生。米粒の大きさや稲の本数を数えて株別れの具合をしっかり確認。来年度の田植えに向けて何かを思案していた模様。やっぱりその道のプロは研究熱心。勉強になります!

稲刈りを終えた子どもたちからは「貴重な体験」「鎌引き大変」「大変さを実感」の声が。今野先生と大楽先生からは「作業中いい顔してたね。その顔を大事に!」というお言葉いただきました。自然の偉大さ、農業の大変さや大切さを実感した5年生、きっとお米一粒を大事に生活していくのではないかと期待してしまうのであります。

この様子を福島民報社(10月12日付)に取り上げて頂きました。ありがとうございました!

令和4年度 公開学習発表会を開催!後編

4年生は音楽&ダンス「ありがとう そして未来に向かって」。凛とした姿勢で開演。人は何かの節目において、自分を応援してくれる人の存在に気づくときがあります。4年生は今年10歳になる節目。今日は自分を支えてくれている家族に対する思いを伝えたいという内容で、合唱、合奏、縄跳びそしてダンスを織り交ぜながら感謝の気持ちを伝えていきました。合唱で披露した校歌。本校の校歌はラストが裏声となる難曲ですが、特別非常勤講師の白木先生のご指導いただいたことを大事に、22名とは思えない大きな歌声、発声やブレスにもこだわった演奏を披露することができました。大成功!

5年生は表現「Let's jump Let's dance!」。体全体を使ったアクティビティを披露しました。跳び箱運動は基本に忠実に!決めのポーズの誇らしげな表情が印象的でしたね。続いて南中ソーラン!「見に来た家族も踊り出すくらいの勢いでいこう!」というエネルギッシュな演舞、お見事!縄跳びでは、安定感抜群の連続飛び、はやぶさ、つばめにも挑戦!そして圧巻の全員ダンスを披露。ラストは、お互いのグループを紹介し合い、頑張りを称え合うシーンも。5年生の心の内から湧き起こった思いを立派に表現しました!

6年生の演劇「たいせつなもの」。命、人権、平和、環境といったこれまで学習してことをどう受け止めているか、常磐炭鉱やいわき湯本温泉の学習を通じて得た郷土意識、そして将来の自分像を一人ひとり伝えました。このまま演劇コンクールに出場してもいいんじゃないか?というレベルの秀作!確かに映像編集は先生が担当しました。が、シナリオづくりから演出、選曲、舞台照明等を自分たちでやってしまったところが素晴らしい!確かに集音マイクをあてにしていました。が、全員がかけがえのない仲間という絆で結ばれているから安心して自分の思いを自分の声で伝えきることができました。そして合唱「瑠璃色の地球」は...。私には文字でお伝えする力はございません。ただただ6年生の真っ直ぐさ、誠実さに感動でございます。素敵な時間をありがとうございました!

常磐炭田の開発とペリー来航はちょうど時期が重なっていたんですね。

いわき湯本温泉の効能の凄さを紹介するご老人とラッパー!そのままCMに使ってくれないでしょうかね。

ゲストティーチャーをお招きし、その道の第一線で活躍している方からの学びは大きかったですね。

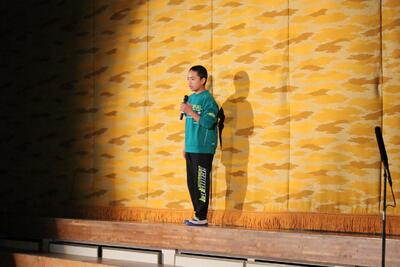

持続可能な開発目標「SDGs17の目標」をすべて暗記し、私たちに語る姿の堂々たるや。圧巻の場面。

「わたしの夢は...」一人ひとりの気高い思いを聞かせていただきました。

ご家族の皆様には、お子さんが成長している姿や子どもたちと先生方が心を通わせてともに成長している様子をご覧いただきました。地域の皆様には直接お越しいだだくことができませんでしたが、こうして長倉小学校は前を向いて一歩一歩しっかりと前進しております。

さて、子どもたちにはこう話しをしていきたいと思います。「ここで満足してはいけない。また新たなチャレンジをスタートさせていこう!こんなにも見事な力をもっているのですから、自信をもって、次の目標に向けて歩んでいこう!」と。長倉小学校、さらなる高みを目指して今後とも皆様のご理解とご支援をいただきながら子どもたちの健やかな成長を応援して参ります。

令和4年度 公開学習発表会を開催!前編

10月15日(土)、3年ぶりの学習発表会を開催し、無事終了しました。どの学年も開演前は「大丈夫ですよ、緊張していませんよ!」と言いながらも思い切り緊張していましたね。でも終わった後の表情からは大きな達成感や充実感を味わっている様子が伺えました。

1年生は音読劇「おむすびころりん」。国語の授業で学習した物語を暗記して、交代で発表していきました。全体のストーリーを理解しているからこそ自分のパートを主人公になりきって表現できたのだと思います。ここしばらくは1年生の「おむすびころりん すっとんとん♩~」の歌声で学校の朝が始まっていたのですが、来週からはおむすびころりんロスとなりそうです。はつらつとした音読、元気いっぱいの歌声、そして全力で踊ったダンス、お見事でした!

2年生は入学して初めての学習発表会。入場時は緊張状態でしたね。でも、群読「のはら村のはる・なつ・あき・ふゆ」を立派に発表しました。日本には四季があり、それぞれの季節の出来事を身振り手振り歌に乗せて、グループ毎に交代しながら表現。各グループにはリーダーがいて、リーダーを中心に声の出し方や表現の仕方を話し合ってきました。グループ同士で競い合い、うまくいかずに落ち込んだり、励ましたりとドラマがありましたね。ぜひ、後ほどビデオを見て、全員で高め合ってきたことでこんなにも素敵な群読ができたということを実感して欲しいと思います!

3年生も2年生と同様に初めての学習発表会となりましたね。劇「長倉の関」。関所を通るためには、お代官様を納得させる"一芸"を披露しなければならないという設定。子どもたちは3班に分かれて、これまでの音楽や体育の授業で習得した技を一芸として披露していきました。お代官様と役人の演技、殺伐としていないところがよかったですね。優しげに「通ってよいぞ!通ってよいぞ!」と。またご老人ご一行様もしっかりと役になりきって、でも声は若々しくてね。ラストは、そのご老人ご一行様を助けようと全員でダンス!圧巻の踊りでございました。

いよいよ公開学習発表会!

12日(水)に開催した校内学習発表会の最後は、教頭先生主催で子どもたち同士で感想を述べ合いました。

4年生から1年生へ「初めてで緊張したと思うけど笑顔がとてもよかった!」

4年生から2年生へ「大きな声でとってもよかった。少ない人数ながらも全員で心を合わせて頑張っていた!」

4年生から3年生へ「みんな練習の成果を発揮していた。本番も頑張って!」

5年生から4年生へ「演奏がとっても上手。ふだんなかなか言えないことを台詞に乗せてしっかり伝えていた!」

6年生から5年生へ「3つに分かれて活動して最後に1つになるという展開が斬新!見ていて思わず体が動いてしまった。ダイナミックで展開が早く見応え十分の内容ですごくよかった!」

教頭先生から6年生へ「学習した成果を思い切り発表していた。自分の意見や願いを中心とした一人ひとりの台詞が多いということは、一人ひとりの人間力が問われているということ。堂々としている。でも現状に満足せず、本番もさらなるチャレンジを!」

子どもたち自身の感想はとても説得力があり、モチベーションがいっそう上昇。お互いに拍手とエールを!

さぁ、いよいよ公開学習発表会です!今年のスローガンを旗印に、子どもたちのチャレンジを応援して参ります!

保護者の皆様へ。新型コロナウイルス感染症対策として、入場は1家庭2名まで、学年ごと入れ替え制、消毒へのご協力などのご理解とご協力をお願いしております。入場から退場までの流れについては、次の写真をご参照ください!出演は魅惑のペリーご一行様でございます。

【入場前の待機所】体育館通路に表示がありますので慌てず並んでお待ちください。

【座席】前方より、床席、イス席、三脚立てカメラエリアの順に設定しました。

【退場】体育館後方が退場口となります。学年毎の入れ替え制となります(お子さんの学年が連続する場合は退場されなくても結構です)。

駐車場は校庭となります。交通事故等には十分気を付けてお越しください。それでは、どうぞよろしくお願いいたします。

校内学習発表会 その2

12日(水)の校内学習発表会、子どもたちと先生たちのチャレンジを引き続きご紹介。

4年生は、音楽・ダンスに自分たちの思いを込めて!という内容。見終えての感想はズバリ感謝と感動!子どもたちの純真さ、美しい心に胸打たれました。詳細は秘密でございます。担任の先生、子どもたちと一緒に演奏をし、片付けも行い、この一体感もとっても素敵でした。

最後にダンスを披露したのですが、この日の先生はおすまし顔。でも私は知っているのです。

担任の先生、教室では子どもたち以上にはじけて踊るお姿を!感動を創出するための準備・演出、お見事でございます。

5年生は表現。運動系の4つの種目を披露!本番前の先生方、子どもたちのモチベーションを高めようと声をかけつつ、うまくいきますように!と緊張している様子も。頑張れ!やりきって!とみんなで見守って応援しました。そして、子どもたち、キリッと引き締まった表情でしっかりと演技をやり遂げましたね。凜々しかったですね。先生方、とっても嬉しそうでした。拍手喝采!

そして6年生の登場、創作劇です。あまり多くは公表できませんが、子どもたちの内面に着目したオリジナル作品を上演いたします。ここにも担任の先生と子どもたちの素敵な関係性を垣間見ることができました。6年生らしく自分たちのことは自分たちでね!という先生の思いに納得し、全員でシナリオを練り上げ、照明や音響などの仕事も自分たちで行うことにしました。幕が開く直前まで入念に打合せをしていました。

開演しても自分の台詞を繰り返し繰り返し練習する姿も。責任感ですね!

仲間の演技を心配そうに見つめる姿も。自分のことで精一杯のはずなのに、このへんの気遣いができるところが6年生のウリなんですね。

そして、担任の先生はというと、こんなところに居ました。どんな表情で子どもたちの台詞を聴いているのでしょうか?

ここまでくると6年生の創作劇の内容が気になるところですが、登場人物を1名だけご紹介しましょう。ペリーです。これ以上はお許しください。

校内学習発表会は、2部制で実施。1部は3年生以下が体育館で、4年生以上は教室で動画配信で視聴。2部は入れ替えをして行いました。各教室への動画配信を担当した教頭先生と教務主任の先生もご苦労様でした。撮影した動画はさっそく各学級での反省会に活用されていましたね。保健室の先生も子どもたちの頑張りを記録写真として残してくださいました。

このように長倉小学校は、子どもたちと先生たちが願いや思いを交換し合って毎日を過ごしております。公開学習発表会に向けてあと1日を大事に使って、さらに子どもたちとともに成長して参ります!

校内学習発表会 その1

10月12日(水)、15日(土)に保護者限定公開の学習発表会に向けたリハーサルとして校内学習発表会を開催しました。すべての演技をひと通り参観しましたが、自分の役割を理解し、仲間と心を一つに、今の自分を表現するという以上に「表現したい!」というものすごいパワーがまっすぐに伝わってくる素敵な時間となりました。

本日ご紹介したいのは、子どもたちのこの「表現したい!」という願いをベースにていねいに対話を重ね、発表内容をプロディースしてきた担任の先生方の姿。子どもたちの願いが表現できるようにと情熱をもって接しております。

まずは1年生。音読劇を発表します。体を揺らしながら歌うシーンでは、先生も思わず身を乗り出してしまって...。緊張のあまり台詞が飛んでしまったらすぐにフォロー、「大丈夫よ!落ち着いていこうね!」。子どもたちの歌を主導するピアノ演奏は優しさが伝わってきます。全員ダンスは後方から応援。右!左!せーのでジャンプ!子どもたちに負けないフレッシュな動きに脱帽でございます。

2年生は群読を発表します。BGMの機械操作をしたり、発表のタイミングを合わせるために拍子木を打ったりと、子どもたちの進行を支えるために大忙しの先生。季節感を演出するための"めくり"のタイミングをしっかりサポート。「ここでめくる?」「もう少し待って...。はい、今よ、今っ!」って。終了後、次も頑張るぞ!とポーズする子どもたちの後ろで、よりよい発表に向けて早速打合せをする先生たち。たゆまぬ探究心、感謝感謝!

3年生の劇、題名「長倉の関」。関所を通過するためには、お代官のお許しを得なければ...。40名にもなる大人数で見事に演じきりました。本番では、子どもたちの力を信じてます!とのことで、先生方は落ち着いて見守っていたのですが...。

実は、前日の練習で、先生方は子どもたちと熱く!最後の追い込みをかけていたのであります。場の雰囲気を盛り上げ、立ち位置を丁寧に伝え、安全面に目を光らせ、演技について丁寧に話合い、一緒になってダンスまで踊って...。これらをたった1時間の授業で行っていました。先生方の的確なお話、そしてそれをどんどん吸収していく子どもたち。まるでドラマを見ているようでした!

その2、高学年編へ続きます。

4年生「小川江筋を学ぶ」その1

いわきマジシャンズクラブ所属のラッキー赤津さんによる華麗なマジックに4年生大興奮!

いやいやそれがメインではございません。

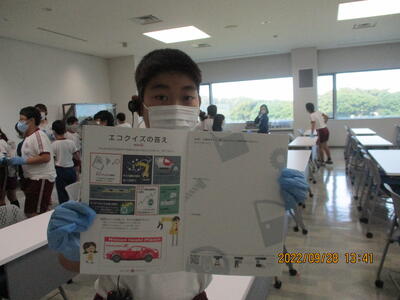

10月6日(木)、4年生社会科の単元「水はどこから」「郷土の発展につくす」の授業、今年も常磐公民館によるパートナーシップ事業として江戸時代に建設されたいわき市北部に築かれた「小川江筋」を題材とした学習がスタートしました。今日はその1回目として江筋が誕生した経緯や概要を学習しました。そのためのゲストティーチャーとして小名浜公民館の赤津智彦先生にお越しいただき、アイスブレイクとしてマジックを披露していただいた次第。その話術とテクニック、お見事でした!

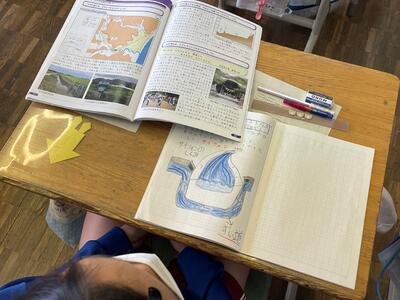

さて授業は、赤津先生とコーディネーターの今野先生が制作した自作動画を視聴しながら進行。江戸時代初期に磐城平藩の郡奉行の沢村勘兵衛らによって築かれた全長32㎞に及ぶ江筋の様子を分かりやすく解説してくださいました。

これまでテキストで学習してきた内容と動画でとらえた内容をドッキングさせる子どもたち。地図を開いて動画の説明ポイントの確認、現代でも再現が難しい取水堰に採用された斜め堰の様子、現在でも農業を支えている江筋の役割等々について、夢中になってノートにメモをとりながら思考を深めていきました。

本時の子どもたちの感想。「350年前に水を引いたというところが凄い!」「造るのに本当に工夫したんだなと思いました」「お兄さんや仲間が手伝っていたことを知ってすごいと感じました」等々。また、「下流に行けば幅が広くなる川に対して、江筋は狭くなっていく。その理由は?」の発問に「途中で田んぼとかに水を流していて、最後は水が少なくなるからです」とサラリと答える姿も。お見事!

最後にお二人からのメッセージ。「暗記するのが歴史学習じゃないですよ。歴史学習は実は楽しいものです。当時、その人がどんなこと考え、何のために、どんな夢を持ってチャレンジしたのかを知って、思いを巡らせてぜひ楽しんで欲しい。そして小川江筋の学習を通して、もっともっといわきを大好きにもなってください!」

小川江筋の授業は、さらにゲストティーチャーをお招きして続いて参ります。ところで、お客様が見えられるとどうしても近づきたくなる4年生。今回も授業終了後、あのマジックの真相を教えていただこうと徐々に赤津先生に接近する姿が...。今日の授業のポイントはマジックじゃなくて、小川江筋ですよ~。

見学学習 5年生編

9月28日(水)のことになります。5年生は見学学習を実施しました。目標は2つ。まず、長倉小学校のルーツである常磐炭鉱について学ぶこと。そのために、みろく沢炭鉱資料館と内郷礦中央選炭工場跡をいわきヘリテージ・ツーリズム協議会遺産案内人の熊澤先生をはじめとする皆様にお世話になりました。

みろく沢炭鉱資料館では、実際に石炭を燃やしていただきました。「臭っ!」「煙が真っ黒!」「燃えていないけど熱い熱い!」と感想を述べながら「燃える石」の特徴を体感しました。石炭が露出しているところから私だけの石炭を採掘し、大事にしまう様子も見えましたね。そして資料館内の展示はすべていわき市の文化財。炭鉱の歴史や採掘で使用した道具類、そして昭和時代の生活文化の資料に触れて「一山一家」の文化を学ぶことができました。

そして実際の炭鉱跡へ。今は基礎部分しか残っていないのですが、先生方の熱心な説明を聞いて、当時の賑わいをイメージしながら学ばせて頂きました。ここに大きな水のタンクがあったこと、その水を使って浮くかどうかで石炭と石を仕分けしていたこと、石炭を運ぶ貨物列車が永遠に続いていたこと、選炭工場の眼下には働く人が住んでいた長屋がずーっと続いていたことなど。「大変な事故もあったけど、みんなで助け合って、生きるために、まさに懸命でした」のお言葉は深く胸に残りました。お忙しい中、ご対応くださりありがとうございました。

続いて5年生一行は、日産いわき工場を訪問させていただきました。工場の大きさ、セキュリティの厳しさ、人とロボットがタッグを組んでものづくりをしている様子等々に驚いた様子。加工体験も真剣!また、環境への配慮についても理解を深めることができました。新車の運転席、乗り心地はいかが?

本日の見学学習の2つの内容は、過去から現在、そして持続可能な未来の創造という重要な学びにつながるものです。教科書を読んだり、動画を視聴しただけではとらえることができない貴重な経験を得ることができました。これからまとめの学習をしていく中では、お世話になった方々の願いも組み入れて、ぜひ自分なりの言葉で、自分の将来や生き方に思いを巡らせていくことを期待しているのであります。

3連休が終わっての朝の生活!

10月11日(火)、今朝はどんより曇り空でしたが、常磐地区の青少年健全育成市民会議の皆さんがあいさつ運動で見えられ、元気なあいさつから一日がスタートしました。毎月ありがとうございます。

1年生は毎朝登校すると朝顔にせっせと水やりをしています。そろそろ種取りの時期でしょうか。

運動・環境委員会の4年生は毎朝、畑や花壇の管理を行っています。ご苦労様。

そして今日は「すこやか調べ」の日。保健委員会が中心となって定期的に生活習慣や健康観察の確認と呼びかけを行っています。

さて今週末15日(土)は学習発表会。どの学級も今週は学習発表会に向けためあてを立てているようです。3年ぶりの開催。観覧には制限をかけさせていただきますが、子どもたちのよさが伝わる会となるように全力で応援して参ります!

10月のはじめの週を終えて...

一週間が過ぎるのは早いですね。長倉小学校、今週も各学年でさまざま学習に取り組んで参りました。そのレポートは後ほど紹介して参ります。また、あまり記事にはしていないのですが、今週は全学年10月15日(土)の学習発表会に向けた練習にチャレンジしておりました。当日本番をお楽しみに!ということで、今日は練習の一コマをご紹介(全学年撮影できずに申し訳ございません)。

10月10日(月)はスポーツの日でお休み。12日(水)はお弁当の日となります!そして15日(土)、じつに3年ぶりの開催となる学習発表会を一丸となって成功させて参りましょう!

〒972-8322

いわき市常磐上湯長谷町上ノ台99の2

TEL 0246-42-2910

FAX 0246-42-2911

E-mail

nagakura-e@fcs.ed.jp