こんなことがありました

こんなことがありました

こんなことがありました

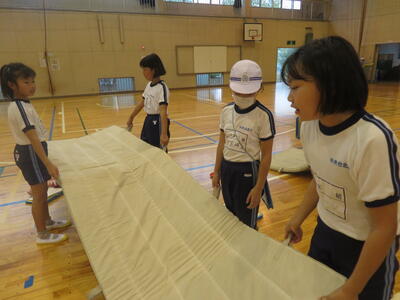

3年生。

体育、マットの時間。

後転、前転。

耳の脇に手を添えて。

先生に言われた通り、耳の脇に手を。

どの子もよく先生の話を聞いて。

タブレットで自分の姿を振り返ります。

撮影された自分の姿が、少し間をおくと見ることができるアプリを使って。

校長先生と一緒に。

校長先生からもアドバイス。

自分の課題に自分で気づくことができるように、タブレットが大活躍!

今日の中央台北小

今日の中央台北小

2年生、道徳。

「かむかむメニュー」節度・節制について考える授業。

タブレットを使いながら自分の気持ちを表現します。書いたら先生の方を向けて、話し合いに集中!

タブレットに書くときはキーワードを書いて。短冊に書いて黒板に掲示する方は文章で。使い分けできる子どもたち。

友達と話す時は体を友達の方に向けて。学習訓練が身についている場面、多々。

みんなの前で話はじめると、付け加えたいことが出てきて。思考しながら表現、表現しながら思考!

発表したいことがあったのに、うまく話せない時は先生が傍らに。

タブレットがうまく作動しなかった子は紙媒体で。そんなことで落ち込む雰囲気にならない、前向きな学級!

最後は参観してくれた先生を巻き込んで。「○○先生とも約束できるかな?」

参観してくれた教育実習生も巻き込んで。「○○先生とも約束!頑張れるかな?」「はぁい!!!」

誰一人取り残さない授業、参観者さえも取り残さない!

比べてみると・・・

比べてみると・・・

6年生、社会。

「貴族の生活」と「武士の生活」を比べてみると・・・

手元で2つを比べられるよう、資料をタブレットで配付します。

本校では、今、社会の教科研究を行っています。数名の職員、参観中。

2つの資料を比べながら学習問題に気づいていきます。

まずは一人で資料を見て考えて。

発表して友達の気づきを聞いて。

自分の「問い」を持って、その後みんなで調べる「学習課題」をみつけていきます。

「自分」と「みんな」を行きつ戻りつ、2つの学び方を往還して課題を設定していきます。

本校では今年度から2年間、社会の研究を行っていきます。

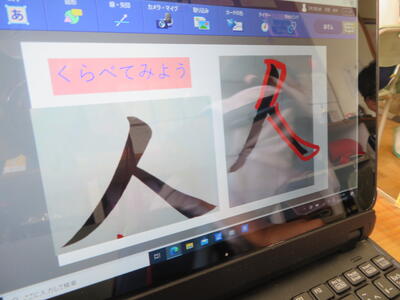

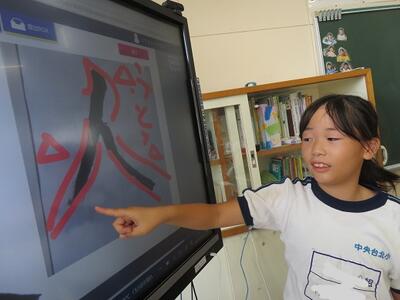

比べる学習は、3年生の書写でも。

今日、初めて習字で書いた「人」。お手本と並べて比べてみると・・・

「Ⅰ画目は、だんだん太くなっていく・・・。」自分の気づきを書き込んでいきます。

友達に自分の気づきを発表して。

友達の気づきに刺激を受けて、また新たな気づきが生まれます。

「書き方」を先生から教わるのではなく、友達と「書き方」を見つけ出していきます。

次週は、今日の気づきを生かして練習します。

知識は、すぐに手に入る時代になってきました。でも、考えたり判断したりすることは鍛えていくこと・身に付けていくことです。

9月8日(金)放課後。職員の社会の教科研究の時間。

先生を、児童に見立てて模擬授業。その後は教科研究の話し合い。

歴史の事象を学んだ上で、「学び」を社会生活に生かそうとする態度や歴史を学ぶ意味を考える力を育てていくためには。

今日は、児童の下校が台風で早まりましたが地域・保護者の皆様には臨機応変に対応していただきありがとうございました。

今週もお世話になりました。来週もよろしくお願いします。

なお、明日の奉仕作業は中止になりました。

本日、配付のお便りをご確認ください。

今日の中央台北小

今日の中央台北小

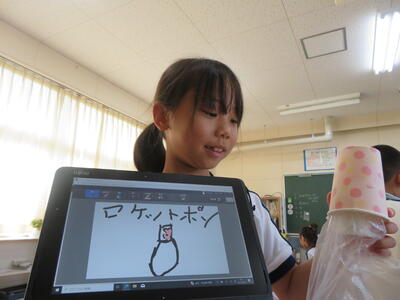

9月5日(火)2年生、生活科でおもちゃ作り。

「家でも一度、お母さんと作って練習してきたんだ。」

うまくいく方法をお母さんから聞いたことを話してくれました。

「先生、見て見て。これすごく跳ぶんだよ。」

「先生、私もお父さんが調べてくれたんだよ、このおもちゃ。」お家の人とのやりとりで、自信をもって活動に参加できる姿。

「すごいでしょ!?先生。ナイロンの袋の空気を叩くと紙コップが跳ぶの。」

友達と試行錯誤。

生活科では、課題に気づき解決していく力を育てていきます。「友達と協力して解決する」これも子供たちに身に付けさせたい「解決する力」です。

乾電池の重りをつけて転がるおもちゃを作った子。教科書を滑り台にして転がしていました。

その様子を見て、先生が段ボールで滑り台を用意してくれました。

「乾電池が重りになるなら、ビー玉を重りにして転がるおもちゃが作れないかな?」と先生に相談する子。

「どうかな。。。」先生も一緒になって考えてくれています。

先生と2人で考えます。「ビー玉を増やすと良いのかな?」

傍にいて励まして一緒に実現を考えてくれる大人が身近にいることで、子供たちは自立に向かって進んでいくことができます。

生活科の最終的な目標は「自立の基礎」です。支えてくれる先生や仲間たちと、目標に向かっていきます。

危険な千枚通しは、先生の席まで来て先生の見守りの中で使用します。

作ったおもちゃは、今後の1年生のために、タブレットに写真を撮っておきます。次年度、お手本・お見本として。

タブレットへの記録も、1年生の顔が浮かぶことでますます意欲が高まります。「自分の良さ」は自分の良さを発揮できる相手がいて育まれます。

おもちゃ作りを通して、子供たちの主体性が発揮された時間でした。

楽しい授業はまだまだ続きます。

今日の中央台北小

今日の中央台北小

9月4日(月)

全校集会がありました。

書写「たなばた展」の特選の児童。

理科作品展に多くの児童の参加がありました。

進行は6年生。

教育実習生の紹介もありました。4年生の学級で実習を行います。

4年生、熱中症対策をして体育館でマットの授業。

「先生、逆立ちできるようになりました。」

「見せて、見せて。」

できた!!!

見ていた皆のあたたかい拍手!

最後は、実習の先生も一緒に鬼ごっこ。

逃げる実習生。やっぱり実習生が狙われる!

逃げろ~!!!

担任の先生も一緒に遊びます。

この時期、体育をした後は子供たちの体調を確認します。

どの子も楽しく元気に体育ができました。

4週間の実習生との日々、スタートしました。

今日の中央台北小

今日の中央台北小

9月1日(金)

防災担当の先生の放送があって。

今日は避難訓練がありました。

お掃除の時間、子供たちへの予告なしでの避難訓練。

そのために、子供たちはいろいろな場所にいました。

縦割り班の6年生、班長さんの指示に従って逃げます。

担任の先生が近くにいなくても、考えて行動することができました。

今日の中央台北小

今日の中央台北小

8月31日(木)

気温が高い日が続いていて、校庭や体育館での体育ができない日。

各学年、クーラーの使える場所で体を動かしていました。

子供たちから「〇〇さんが、あまり打ってないよ。」風船バレーでボールが回ってきていない子に気づく一言。

みんなが、その子に風船を手渡します。

「サーブしてみて。」みんなが声をかけます。

「そ~れ~!!!」

みんなが楽しく遊べるように、みんなで工夫できる子たち。

本校では熱中症予防対策をとりながら体育、進めています。

「得点発表!」

「並んで、挨拶!」

「ありがとうございました!」

今日の中央台北小

今日の中央台北小

8月29日(火)

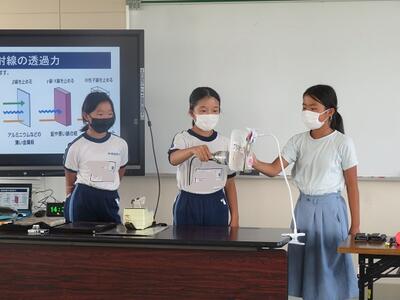

医療創生大学の先生をお呼びしての放射線教育。

東日本大震災・原子力災害を振り返りながら放射線との正しい付き合い方を考えました。

目に見えない放射線を実際に見てみよう。

貴重な体験をさせていただきました。

ありがとうございました。

1年生。生活科。

夏休みも家庭で育てていた朝顔の観察。

タブレットを持ってベランダへ。

困った顔してどうしたの?

「朝顔の花が、向こうの方を見ていて上手く撮れない。」

体をねじって、タブレットだけ向こう側に向けて撮ろうと画策中。

画面見ないで写真を撮るのでうまく撮れなくて渋い顔。

体を全部、花が向いている方へ移動することを友達からアドバイスされて。パチリ!

「上手く撮れたかな?」ずっと一緒に見守ってくれていた友達も心配して傍にいてくれています。

「撮れた!」生活科では出合う課題に身近な人と対話をしながら解決していく力を育てていきます。

タブレットでも友達との助け合い。「困っている」と言えることも大事なこと。

多様な個性を生かしながら、発揮しながら、みんなで乗り越えていきます。

自分の得意なことで、誰かを助けながら。苦手なことは誰かに助けてもらいながら。

この後、朝顔がどんな風に育っていくかな?

これからの朝顔・1年生成長、楽しみですね。

今日の中央台北小

今日の中央台北小

8月28日(月)

大休憩。熱中計を見ながら外遊びが許可されて。

体育担当の先生に、二重跳びを挑む5年生。

次々に敗れて、残った子。どっちが勝つ!?

「やった!」先生の勝利!本気で挑むところが体育の先生。

逆上がりを教えてあげている3年生女子。「足を蹴りだすと良いよ。」

「よし、やってみる!」「がんばれ!」友達に見守られて。

「できた!!!」

おめでとう!!!

外での活動時間20分を守って子供たちが教室に戻っていきます。

校庭の雑草が増えています。子供たちの活動を見守りながら草むしり。

池の周りも雑草が。9月4日はクリーン活動で全校生で草むしり。軍手の準備、よろしくお願いします。

2学期が始まりました

2学期が始まりました

8月25日始業式

「楽しかった人?」全員の手が挙がりました。

「夏休みの宿題、頑張った人?」

「2学期楽しみな人?」校長先生からの質問にみんな、元気に手を挙げていました。

校歌をピアノに合わせて。

久しぶりの校歌。

2学期が始まりました。

久しぶりの一斉下校。

下校前に水筒の水を確認して。

熱中症対策を2学期も継続して行っていきます。

地域・保護者の皆様、2学期もお世話になります。

いわき市中央台飯野三丁目2-1

TEL 0246-29-3333

FAX 0246-29-3353