2022年10月の記事一覧

4年生「小川江筋を学ぶ」その2

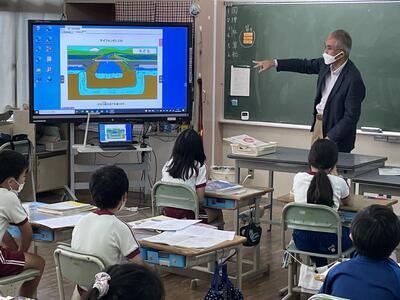

10月20日(木)のことになります。常磐公民館パートナーシップ事業で実施している4年生社会科での「小川江筋」の学習。今回は、いわき暮らしの伝承郷館長でいわき地域学会副代表の夏井芳徳先生にお越しいただきご講義いただきました。

今日の授業のねらいは、これまで学習してきた内容をさらに深掘りしていくこと。まず夏井先生からお題が。「小川江筋を説明するのに必要な言葉は?」の問いかけに子どもたちはこれまで学習した知識をフル動員させて答えていきました。すると、黒板いっぱいの単語がズラリ!

「説明するには、いつ・どこで・何が、が大事!みんなから出てきた言葉に全て含まれているのでよく勉強しましたね!」とお褒めの言葉。これにはみんなホッとした様子。

この後も夏井先生からさまざまな質問が。「水を確保するのにはため池という方法もあるけど、なぜ江筋を造ったと思う?」「当時の磐城平城の内藤殿様の好きな食べ物は?」「澤村勘兵衛は結婚していたか?」などなど、子どもたち、あーだこーだ言いながら夏井先生と会話を楽しみながら学習を深めていきました。「夏井川が氾濫すると小川江筋が壊れてしまう箇所があるけど、壊れないようにするためにはどうしたと思う?」には、「石」「コンクリート」「川に傘を差す」...。夏井先生曰く「筵(むしろ)を積んで土で固めたようです。そこに草が生えて強い土手ができる。どうやらそれは勘兵衛のお母さんが出したアイディアだったようなのです。」とのこと。勘兵衛は偉大な技術者と思い込んでいた子どもたち、このお話にはびっくりでしたね。

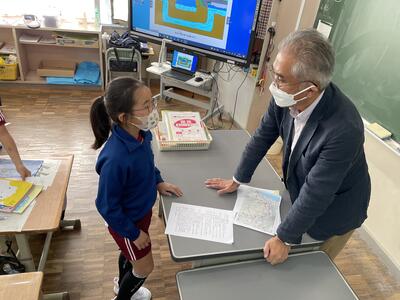

いただいた新しい資料にもじっくりと目をこらして...。

これまでの理解をさらに膨らませてくださいました。最後に、夏井先生より「勘兵衛がどうやって江筋を造る知識や技術を持っていたかというと16歳上の兄に学んだから。兄も別の江筋を造った人。兄を超える力を付けた勘兵衛がさらにすごいのは、その力を独り占めせず、部下の三森さんにすべて教えていったところ。三森さんはさらに平の愛谷江筋を造っていったのです。」とのこと。「400年前に造ったものが今でも使えるってすごい!小川江筋の学習を通して、勘兵衛たちの生き方を知り、学んだことを自分だけで使うのではなく、人の役に立つように勉強していって欲しい!」とのメッセージもいただきました。小川江筋の学習が持つ奥深さを改めて実感したしだい。

このメッセージに反応してか、授業が終わっても質問に出向く様子も。その道のプロ!今回は歴史学の夏井先生との出会いがまた子どもたちにとって大きな経験となっていくことでしょう。今回もコーディネートしていただいた今野先生に改めて感謝でございます!

〒972-8322

いわき市常磐上湯長谷町上ノ台99の2

TEL 0246-42-2910

FAX 0246-42-2911

E-mail

nagakura-e@fcs.ed.jp