2022年10月の記事一覧

10/28今日の中央台北小

10/28今日の中央台北小

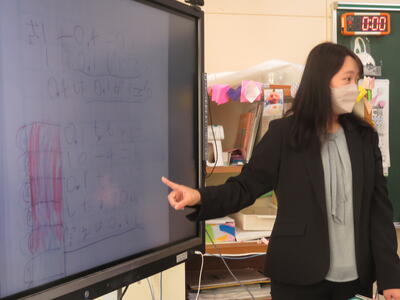

先生が子どもと同じ視点になって授業が開始。「これから算数の授業を始めます」

昨日の授業の感想でよく書けていた子のノートを発表します。「〇〇さんと一緒に解決できてよかったです。」

今日、先生が目指したい児童の姿を、児童の感想を通して伝えます。

「ジュースが0.5Ⅼあります。0.3Ⅼ飲んだら残りは・・・」

「昨日と違うところは足し算じゃなて『引き算』」「『のこりは?』だから引き算」これまでの学習と違うところに気づかせたり、問題文に注目させながら、今日の授業のめあてに迫ります。

「0.1がいくつ分と考えるから、5-3で・・・」ノートを見ながらも、すらすらと自分の考えをセンテンスで話すことができます。

どの子も単語ではなく、文章、センテンスで。

つぶやきが多い学級ですが、つぶやきだけで授業を進めるのではなく、話す機会をどの子にも与え、話す力を育てていることがわかります。

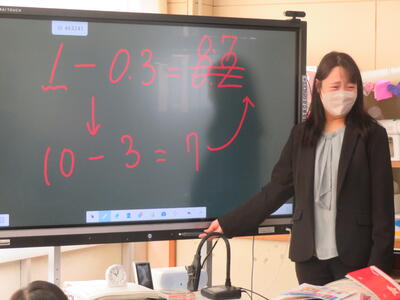

「1-0.4はどう?」の先生の新たな課題の提案に「できる!」と答えた子供たち。でも、「1」を「0.1の10こ分」ととらえることに苦戦中。

「図で説明するなら・・・」答えに気づいた子は、言葉でどうにかして友達に説明しようと必死です。

みんなで回答を導きます。全部話せなくても、少しずつ少しずつ、みんなで力を合わせて。

みんなで。

力を合わせて。

「10-4と考えればよい。でも、0.1がいくつ分と考えていたので答えは0.6になる」文章で書けていた子のノートをデジタル黒板に投影して。

そんな、良いまとめ方をしていたノートの子に自然と拍手が。

その子の振り返りのノートには「みんなにほめられてうれしかった」という言葉も付け加えられていました。

今日の学習の振り返りを文章で、発表で。多くの子に活躍の場が与えられている授業でした。

「先生も負けずに1問、解いてみるね。」先生が最後に提案すると終わりのチャイム。

誤答に気づいて、また学級が盛り上がります。

本当に授業が楽しいと、チャイムが鳴っても、授業を終わりたくない、そんな雰囲気が。

最後も、先生は子供たちの目線の高さで終わります。

そんなところにも先生の子供たちを思う気持ちが表れていました。

いわき市中央台飯野三丁目2-1

TEL 0246-29-3333

FAX 0246-29-3353