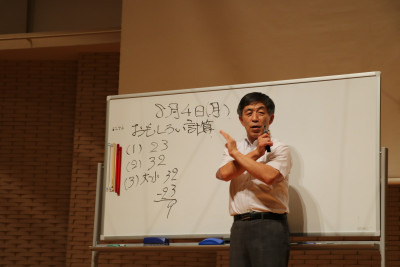

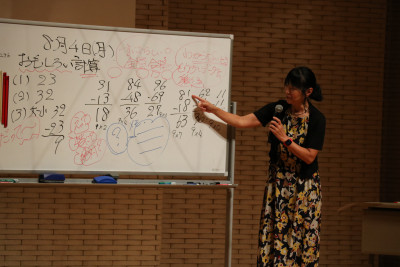

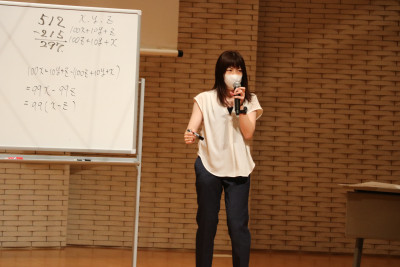

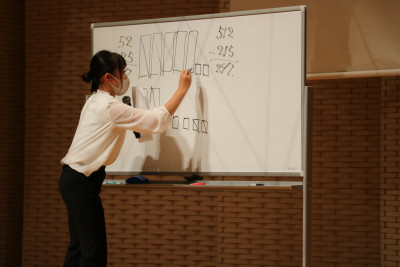

8月4日(月)、授業改善講座〈小学校:算数〉【県と共催】を実施しました。

明星小学校校長・細水保宏先生を講師にお招きし、「教科の本質に迫る授業の設計と実際」と題してご講義いただきました。

本研修では、細水先生の豊富な実践経験をもとに、「主体的・対話的で、深い学び」を通して、子どもの資質・能力を育むための、授業づくりのポイントについて、丁寧に講義をしていただきました。

細水先生の講義は、子どもたちが算数・数学の「よさ」や「楽しさ」を実感し、「考える楽しさ」を味わう授業づくりに焦点を当てて進められました。授業の中で子どもたちの発言を活かす方法や、問いを立てさせる発問の工夫など、具体的な実践例を通して学ぶことができました。

会場は終始和やかな雰囲気に包まれ、細水先生が自ら参加者の席まで降りて対話をしたり、参加した先生方がステージに上がって自分の考えを説明し合ったりと、会場全体で学びを創り出す活発なやりとりが繰り広げられました。

まるで細水先生の授業を、参加者全員が受けているかのような、楽しく温かい研修となりました。

参加した先生方からは、「子どもたちのよい行動や表現を価値付けることや、ペア学習を効果的に活用する工夫が大変参考になった。」「子どもが『じゃあこうだったら?』と思えるような発問や手立てが、深い学びにつながるということを実感した。」「算数のよさや美しさ、考える楽しさを味わう授業づくりのポイントを具体的に学ぶことができた。」といった声が寄せられました。

先生方の情熱と創意工夫が、子どもたちの「考える楽しさ」を育み、算数のよさや楽しさを伝える素晴らしい授業へとつながることを期待しています。細水先生からいただいた学びを胸に、すべての子どもたちの「学びの喜び」を創っていきましょう。

8月7日(木)、総勢122名の先生方が集まり「不登校対策講座」が行われました。

講師はFR教育臨床研究所所長の 花輪 敏男 様です。

昨今のメディアでも多く取り上げられているように、不登校に関する問題は極めて深刻です。

不登校になってしまっている子供たちにどのように寄り添い、学校として何ができるのか、研修を受ける先生方も真剣に耳を傾けています。

花輪先生は長く不登校に苦しむ児童生徒と関わってこられました。そして児童生徒だけでなく、その保護者の方々にも寄り添っていらっしゃいます。

子供たちの想い、そして保護者の方々の苦しみや想いをお話してくださいました。

時折「ギャグ」を挟みながら、会場も花輪先生の穏やかな空気に包まれます。

実はこの「ギャグ」もポイントだそうです。不登校に悩む児童生徒、保護者の方々は緊張や不安、そして事態の深刻さにとても苦しんでいます。そんな苦しみを少し和らげるためにも、ちょっとしたギャグの「軽さ」も大事なのだとか。

さて後半は、実際に我々教員はどのように声をかけたらよいのか演習を通して考えます。

教室になかなか入れずにいる子に対して「保健室で30分だけ過ごそうか」と話しても、子供にとってはその理由がありません。「いやだ」と言われてしまえばそれで終わりです。

そんなときは「身体計測まだだったね。身長から測ろうか?火曜日にする?それとも水曜日にする?」と声をかけると、

「保健室」「30分」という言葉を使っていないのに結果的に保健室に来て時間を過ごすことになります。

このように声をかけるのが大切なのだそうです。

さて、ここまで読まれた先生に質問です。

「昇降口まで行ってみようか」と言うかわりに、先生なら何と声をかけますか?

8月5日(火)校長実務研修②を実施しました。

大熊町立学び舎ゆめの森 校長・園長の南郷 市兵 様においでいただき、「地域、社会、学校が共創する学校づくり」と題して、ご講義いただきました。

人口減少やテクノロジーの発展など時代の変化を踏まえ、小中学校の校長に求められる学びの変革についてくわしくお話をしていただきました。

また、南郷先生のこれまでのご経験をもとにして具体的にお話をいただき、校長どうしでの対話を通して、明日からの学校づくりへどう取り組んでいくべきかを改めて考える機会とすることができました。

受講者からは、

「学校が置かれている状況について分析し、強みと弱みを整理しながら未来志向で学校づくりを考え、これからの学校経営の柱を考えていきたい。」「南郷校長先生のお話が具体的でとても分かりやすく、『2学期から○○してみよう』『自校でも○○を取り入れてみよう』と参加した校長先生方の心に火を灯す内容ばかりでした。」などの感想が寄せられました。

南郷先生、本当にありがとうございました。各学校の育成を目指す資質・能力の実現に向け、積極的に取り組んで参りたいと思います。

7月25日(金)、いじめ防止対策講座を行いました。市内の小中学校、幼稚園の先生方79名が参加しました。

神田外語大学客員教授・嶋﨑政男先生を講師にお招きし、「いじめ防止に向けた支援体制の構築と支援の在り方」という演題でご講義をいただきました。

本研修では、嶋﨑先生の豊富な実践経験に基づき、いじめ防止に向けた支援体制の構築と教職員の力量向上、いじめ問題に対処するための保護者との連携協働の重要性、そして重大化を防ぐ支持・支援・指導の基本姿勢について、丁寧に講義・演習が行われました。

今回の研修では、問題形式のワークシートを活用し、周りの先生方と話し合いながら終始和やかな雰囲気で研修が進みました。会場からは「え~!」「本当だ!」「すごい!」という声が溢れ、嶋﨑先生を中心に先生方が熱い想いを持って意見交換をする姿が見られました。

いじめ防止に向けた支援体制を構築するための5つの視点「5C」が提示され、いじめの重大化を防ぐための「6つの基本姿勢」や、いじめ問題に対処する上で不可欠な「保護者との連携協働」について「3R」の視点から掘り下げた貴重なお話をたくさん伺うことができました。

特に、保護者への「リスペクト(尊敬・尊重)」の姿勢として、具体的な行動のヒントが多数紹介され、先生方は熱心にメモを取りながら、自身の対応を振り返る貴重な機会となりました。

参加した先生方からは、「具体的な事例を交えたクイズ形式の講義は大変分かりやすく、終始興味深く学ぶことができた。」「今回の研修で得たナレッジマネジメントの重要性や、初期対応の際の具体的な質問の仕方、保護者へのリスペクトの姿勢などを、今後の学校経営や学級経営に活かしていきたい。」「チーム学校としていじめ防止に取り組み、子どもたちが安心して過ごせる学校環境づくりに尽力していきたい。」といった声が寄せられました。

先生方の日々の丁寧な関わりが、子どもたち一人ひとりを孤立させない温かい学校づくりに繋がり、未来をたくましく生き抜く力を培う大きな原動力となることを心から期待しています。

7月28日(月)、授業実践講座(小学校:社会)が行われました。 研修前半は、「社会科とは、どんな教科だろうか?」「社会科の授業づくりのポイントは何か?」について、学習指導要領の目標や内容を柱に、社会的な見方・考え方や問いの作り方について実践例を交えながら確認しました。

研修後半は、前半で学んだことをもとに、Google Classroomの「ドキュメント」で他のグループの授業づくりの進捗をリアルタイムで確認しながら、授業導入での問い作りをグループで行いました。

研修者からは、「社会科がどんな教科か、社会的な見方や考え方について基本的なところからしっかり学ぶことができました」「他の学校の先生方とアイディアを出し合って授業づくりをすることはとても新鮮で面白かった」との感想が寄せられました。

参加者の意欲的な参加により、参加者同士の交流を通して、新しい気づきが生まれる充実した研修となりました。