WEB資料室

笠間藩神谷陣屋について

笠間藩「神谷陣屋」から始まった平六小の歴史

現在、平六小が建っている場所には、江戸時代の後期から末期にかけ、笠間藩の「神谷陣屋」と言われる建物が建っていました。明治6年に、その「神谷陣屋」の建物の一部を学校として転用し、「養拙小学校」と名付けられて始まったのが、平六小のスタートです。当時「神谷陣屋」に飾られていたと言われる「龍の彫刻」は現在、平六小の校長室前に飾られています。

龍の彫刻(校長室前)

「神谷陣屋」とは?

さて、「神谷陣屋」とは、一体、何だったのでしょうか。江戸時代の後期から末期にかけ、現在の平六小周辺を領地としていたのは笠間藩でした。笠間藩の中心、本城は現在の茨城県笠間市にありましたが、平六小のあるこの辺りにも、陸続きではない領地、いわゆる、飛び地を持っていました。その飛び地を支配、管理するために設けられた支庁(出先の役所)が「神谷陣屋」だったのです。そこでは40~50人ほどの笠間藩士が働いていたと言われています。ちなみに、笠間藩の飛び地は、ここ中神谷だけではなく、現在のいわき市の草野や四倉、三和町、そして、田村郡などに、あわせて3万2千石余りもありました。当時、隣り合っていた磐城平藩、安藤家の領地が3万石、泉藩、本多家が2万石、湯長谷藩、内藤家が1万5千石余りでしたから、飛び地といえどもなかなか広い土地を持っていたようです。ちなみに、隣り合う藩とは協力的に物事を進めていました。

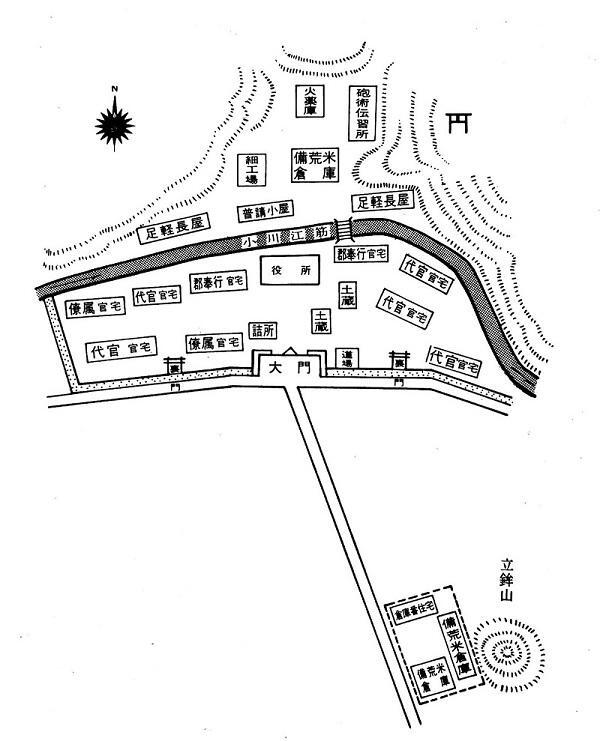

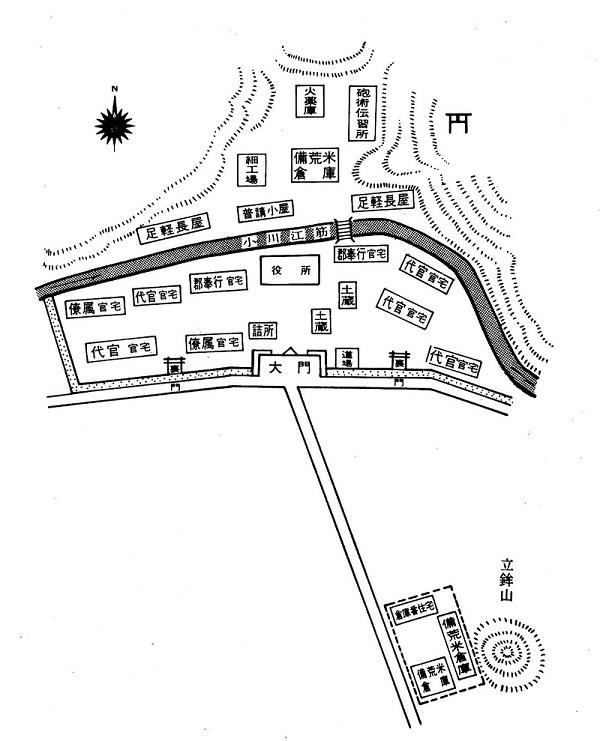

神谷陣屋配置図(『いわき市史』より)

周りがすべて敵となった戊辰戦争での「神谷陣屋」の者たちの攻防

江戸時代から明治への切り替わりの時期に起きたのが戊辰戦争です。戊辰戦争では日本中の多くの藩が、新政府軍と旧江戸幕府軍の二つに分かれて戦いました。戊辰戦争の際、笠間藩の「神谷陣屋」は「新政府軍」に味方し、飛び地の周りの磐城平藩、湯長谷藩、泉藩、相馬藩などは「旧江戸幕府軍」として戦うこととなりました。つまり、笠間藩の「神谷陣屋」の周りは、すべて敵軍となってしまったのです。さて、その結末はどうなったのでしょうか・・・。

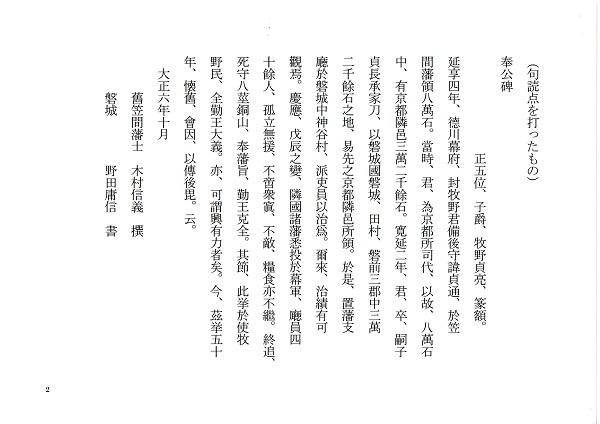

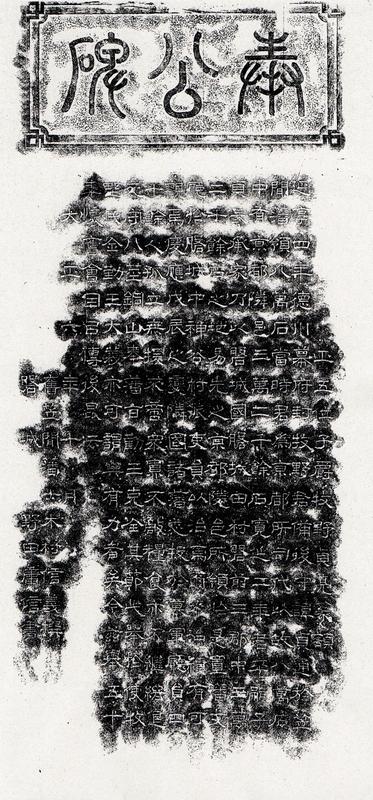

「神谷陣屋」の歴史を刻む石碑「奉公碑」

平六小の体育館の東側には「奉公碑」という石碑が建っています。ここには、現在、平六小のある場所に「神谷陣屋」があったことや戊辰戦争の際、「神谷陣屋」の人々がどのように戦ったのかといった歴史が刻まれています。いわき地域学会の夏井芳徳先生(平六小の卒業生でもある)のご協力をいただき、この「奉公碑」を現代語に訳させていただいたので、「神谷陣屋」の歴史を学ぶ資料として活用いただければ幸いです。(ちなみに、それまで隣り合う磐城平藩とは長く協力的な関係を築いており、戊辰戦争にあっても神谷陣屋を巡って、激しい戦いをすることはなかったようです)

奉公碑(体育館の東側)

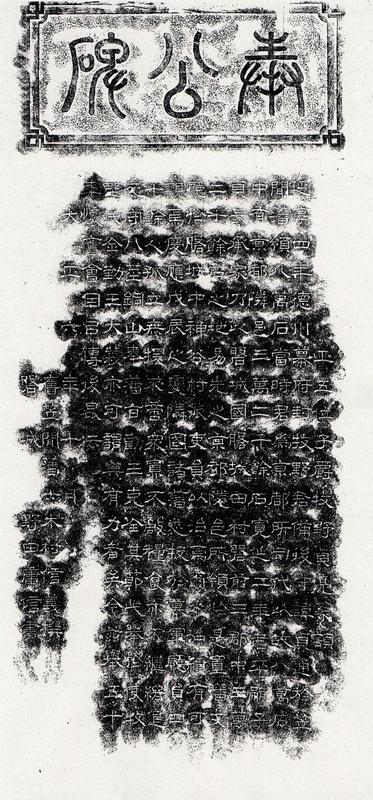

奉公碑拓本

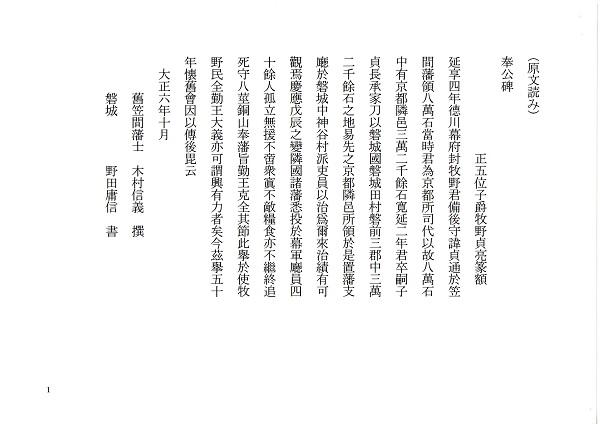

「奉公碑」の現代語訳

延享四年(1747年)、徳川幕府は、備後守、牧野貞通 (まきのさだみち)に笠間藩八万石への国替えを命じました。(備後守とは、武家の官位を示すもの)牧野貞通は、京都所司代であったため八万石のうち、およそ三万二千石を京都の近くに所領としてもっていました。(京都所司代とは、幕府に命じられて京都の治安維持などの任務にあたっていた役職)寛延二年(1749年)、貞通の死により、息子の牧野貞長(まきのさだなが)が家督を受け継ぎ、八万石の領主になりましたが、その際、京都所司代を務めていた父親の貞通が京都近くにもっていた領地と磐城国の磐城、田村、磐前三郡内のおよそ三万二千石の領地との交換が行われました。この時から、それらの三郡を支配、管轄するために、笠間藩の支庁、出先の役所「神谷陣屋」が磐城の中神谷村に置かれ、藩士が派遣されました。その後、「神谷陣屋」の藩士たちは優れた支配を行いました。慶応四年(1868年)、戊辰戦争の際には、隣り合う諸藩(磐城平藩、湯長谷藩、泉藩、相馬藩など)はことごとく江戸幕府軍についたため、笠間藩の「神谷陣屋」は孤立無援(周りがすべて敵軍)となりましたが、領地に住む人々を陣屋に呼びつけ、守りに当たらせることも、戦わせることもなく、戦いのために食料の準備をさせることもありませんでした。ついには、陣屋を追い出され、(その後、薬王寺に逃れ、さらに)八茎銅山に逃れましたが、その後も必至に守り抜き、藩の方針を貫き、政府軍の一員として最後まで力を尽くしました。これこそ、まさしく笠間藩士の底力というべきものです。今ここに、あれから50年が経ち、昔を懐かしみ、この地で何があったのかを学ぶために、この石碑を建て、後世に伝えます。大正6年10月 旧笠間藩士 木村信義(題字:牧野貞亮/本文の文字:磐城の野田庸信)

アゲハチョウの幼虫の観察

学校にはミカンの木が2本、ユズの木が1本植えてあります。これらは、アゲハチョウの幼虫を観察するために植えたものです。

7月下旬~8月上旬。今年も、アゲハチョウが卵を産みに来てくれました。

時々葉にとまりながら、周りを行ったり来たりしています。

アゲハチョウが飛び去ったあと、葉を見てみると、3mmぐらいの小さな卵を見つけることができました。

数日後、卵からかえった小さな幼虫が見つかりました。

ミカンの木にも、ユズの木にも、たくさんいました。

これは生まれたばかりのようです。

一見、鳥のフンのようにも見えます。何か理由があるのかな。

葉っぱをもりもり食べて、日に日に大きくなってきました。

なんだか形が変わっています。

脱皮直後の様子をみることができました。出てきたのは緑色の体。

葉っぱを勢いよく食べて、どんどん大きくなっていきます。

かなり大きくなりました。

さて、このあと、蛹(さなぎ)になるはずですが、蛹になる前に幼虫は木から離れてどこかに行ってしまいます。

周囲を見渡しても、蛹になった様子を見つけることができませんでした。どこに行ったのでしょうね。

幼虫がどこかに行ってしまったあとの木です。たくさん葉っぱを食べたことが分かりますね。(春になればまたたくさん葉っぱが出てきます)

雲の変化

かげの変化、六小の正門

10月29日(木)、学校の正門からのびる「かげ」の変化を観察しました。

「かげ」の変化からどんなことが分かるでしょう。

午前8時00分ごろ

※正門は南向き(ほぼ真南)

※写真は南向きに撮影。向かって奥が「南↑」、手前側が「北↓」、右手が「西→」、左手が「東←」となります。

午前9時00分ごろ

午前10時00分ごろ

午前11時00分ごろ

正午(12時00分)ごろ

午後1時00分ごろ

午後2時00分ごろ

午後3時00分ごろ

午後4時00分ごろ

【平六小の正門】

この正門は平成5年3月に建てられました。堂々として威厳のあるこの正門は六小の自慢の一つです。毎日子どもたちの安全を見守ってくれています。

巻雲(けんうん)(「すじ雲」「絹雲」ともいう)

いろいろな雲が見られる秋。今日はこんな雲が見られました。

巻雲(けんうん)【すじ雲・絹雲(けんうん)ともいう】2020年10月27日15時00分ごろ撮影

羽毛や絹糸などの繊細(せんさい)な繊維(せんい)が風にたなびいているような形の雲。絹雲(けんうん)、すじ雲ともよばれる。高度5㎞~13㎞付近にできる上層雲で、晴れた日にみられることが多い。ごく小さな氷の結晶が集まってできている雲で、この結晶が落下しながら風に吹かれてたなびくため、糸をひいた状態になる。(ポプラ社『ポプラディア』)

5年生の理科の学習では「天気の変化」について学習します。学習するのは「春」と「夏」ですが、一年を通して空や雲の様子について関心をもって見てみましょう。特に「秋」はいろいろな種類の雲が見られるそうですよ。また、六小の校庭は空を広く見渡すことができ、観察するには最適です。

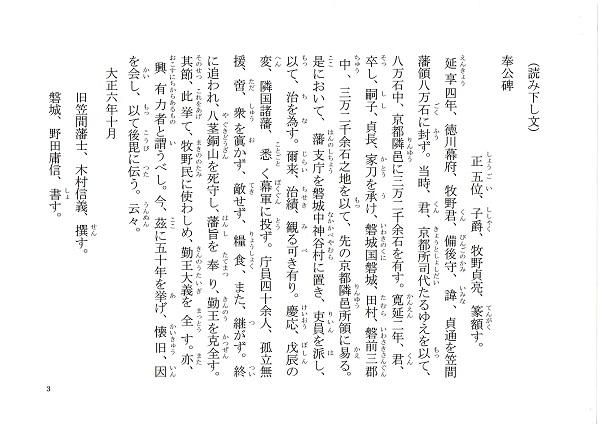

笠間藩神谷陣屋の配置

笠間分領神谷陣屋図(※『いわき市史 第2巻 近世』より)

本校の敷地にあったとされる神谷陣屋は、小川江筋を間にはさみ、山を背景に天然の地形を利用したものでした。周囲は板塀で、外郭をめぐらし、門前には幅40間(72.2メートル)、長さ100間(182.8メートル)に達する馬場があり、家臣たちの教練場に当てられていたそうです。

陣屋内には郡奉行等の官宅、詰所、道場、土蔵倉庫、砲術伝習所、備荒米倉庫、足軽長屋があり、陣屋の南にある立鉾山のふもとには非常用水堀などがありました。陣屋の外には武家屋敷が一集落をなしていたそうです。(参考『いわき市史 第2巻 近世』)

※「役所」は現在の西側校舎のあたりにありました。「大門」は校庭の中央あたりにあり、現在の校庭を横切るように(西門からプールを結ぶように)外郭があったと考えられます。

現在の平第六小学校(※国土地理院地図)

学校周辺の時代変化

1961年~1969年(昭和36年~昭和44年)

1974年~1978年(昭和49年~昭和53年)

最新

学校からの眺め(一年の変化)

2019年(平成31年)4月~2020年(令和2年)3月 東校舎4階より南西の眺め

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

「奉公碑」解読(笠間藩神谷陣屋の歴史)

いわき総合図書館の館長である夏井芳徳先生が「奉公碑」(本校敷地に笠間藩の陣屋があったことを示す石碑)の解読に協力してくださいました。夏井先生、お忙しい中、ありがとうございました。

「奉公碑」拓本(笠間藩神谷陣屋の歴史)

本校の用務員さんが、夏休み中の自由研究として「奉公碑」(本校の敷地に笠間藩の陣屋が置かれていたことを示す石碑)の拓本に挑戦しました。

拓本

木・石・石碑・金属等に紙をあて、墨を使って、そこに刻んである文字・模様をうつしとったもの。(岩波「国語辞典」より)

カラスウリ

カラスウリ【烏瓜】 2019年11月1日 学校裏山にて採取

ウリ科カラスウリ属のつる性の多年草。被子植物(双子葉植物)。本州から九州の林のふちややぶに生える。中国にも分布。茎が細く、巻きひげでほかの植物にからみつく。花は白く、ふちが細かくさけて、レースをつけたような形になる。夏の夜にひらいて、ガなどの夜行性の昆虫の受粉を助ける。雄花が咲く株と、雌花が咲く株がある(雌雄異株)。

秋には、5~7cmの球形または、だ円形をした朱色の果実がぶら下がる。食用にはならないのが、美しいので、生け花やリースのかざりなどに利用する。カマキリの頭の形に似た種子は、せき止めとして、漢方薬にされる。かつては近縁種のキカラスウリとともに、根からとれるデンプン質の白い粉を天花粉(からだにつける汗止め)として利用した。

(ポプラ社『ポプラディア』より引用)

※童謡『まっかな秋』に登場するカラスウリですが、その花は、夏の真っ暗な夜に、真っ白い花を咲かせます。とても不思議な形をしている幻想的な花です。ぜひ、調べてみてください。

うろこ雲(巻積雲)

うろこ雲(巻積雲) 2019年9月24日 10:30頃

丸みをおびた小さなかたまりが集まってうろこのようにみえる雲。絹積雲とも書く。高度5~13㎞にできる上層雲で、厚みがなくうすいため地上に影はできず、雲のむこうにある太陽や月の位置もわかる。すぐに巻雲(絹雲)や巻層雲にかわるため、あらわれている時間はほかの雲に比べて短い。日本では、その形から「うろこ雲」「いわし雲」「さば雲」などともよばれ、古くから親しまれてきた。(ポプラ社『ポプラディア』より)

※「うろこ雲」が見られると、その後の天気が崩れるとのこと。確かにこの日の午後に雨が降りました。ちなみに「うろこ雲」は秋の季語です。

地層の観察

2019年9月11日 学校から東に歩いて5分ほどのところにある山の山道にて撮影

奉公碑(笠間藩神谷陣屋の歴史)

奉公碑 ※大正6年建立

本校の敷地に建つ石碑。笠間藩の陣屋が置かれていたことや、戊辰戦争時の陣屋にいた笠間藩士の攻防の様子などが刻まれている。

額字(篆額):牧野貞亮氏(笠間藩牧野氏)

文:木村信義氏(※旧笠間藩士で茨城県笠間市の実業家、日本画家 木村武山の父)

書:野田庸信氏

龍の彫刻(笠間藩神谷陣屋の歴史)

龍の彫刻

江戸時代から明治初期、本校の敷地にあった笠間藩神谷陣屋に飾られていた装飾の一部。明治6年(1873年) 学校創立を記念して、笠間藩神谷陣屋を所領していた笠間藩主牧野公が、当時の陣屋の室内装飾の一部であるこの「龍の彫刻」を本校に寄贈された。陣屋の2階(玄関の上)に飾られていたものとの記録がある。

※笠間藩神谷陣屋について

笠間藩神谷陣屋は戊辰戦争で焼失、その後まもなく再建され藩政を執行したが、明治4年(1871年)の廃藩置県により、現在のいわき駅前周辺に磐前県の庁舎が設置されたため、陣屋は使用されなくなり、小学校の校舎として使用することとなった。ちなみに明治6年の開校当時は笠間藩牧野氏の紋章である柏葉を校章としていた。また、当時、地域の学校建設は村民が負担していたが、神谷陣屋が使用できたことで、校舎建築の負担なく学校を開設することができた。(参考:志賀伝吉氏『神谷村史』)

ゲンジボタルを発見

2019年7月5日撮影(階段踊り場の窓)

ゲンジボタル

本州から九州、対馬に分布し、水のきれいな川沿いの草地などにすむ。水辺のミズゴケなどに産卵し、幼虫は水中のカワニナという巻き貝を食べて成長する。成虫は6月から8月に見られ、日本の夏の昆虫として古くから親しまれているが、農薬による汚染や護岸工事で生育環境が悪くなり、数は減っている。(ポプラ社『ポプラディア』より)

※本校の校章には「ホタル」がデザインされています。

蒸気霧が発生

2019年5月16日14:00頃 校舎2階・校庭から撮影

蒸気霧

温められた水の上を安定した冷たい空気が通ることによって起こる現象のこと。この時は強い日差しで温められた水田の上を、海から流れてきたであろう冷たい風が通ったことで発生したと考えられる。

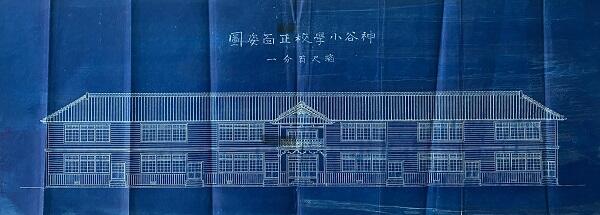

校舎の変遷

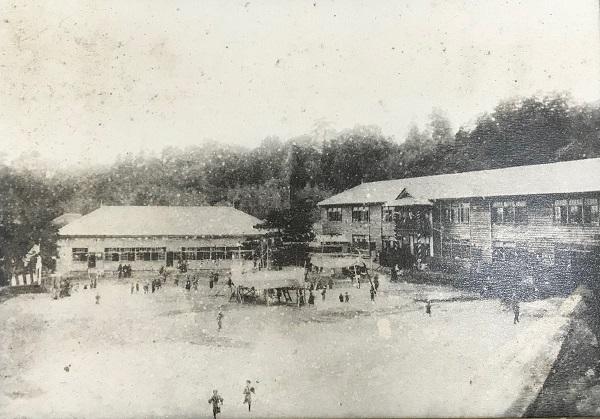

大正13年(1924年)

上棟式の様子。本校を記録する写真の中でもっとも古い写真です。

このような図面も残されていました。

昭和初期 ※昭和11年(1936年)以前

当時の運動会を撮影したもの。中央にやぐらが組まれ、万国旗らしきものも見えます。

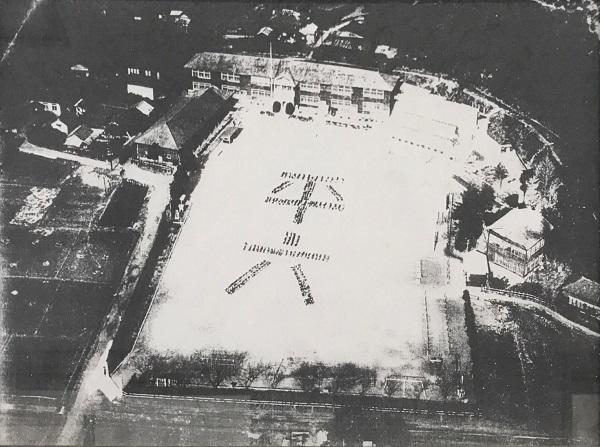

昭和11年(1936年)

当時の学校の全体像です。4つの大きな建物が見えます。左手前は講堂だったそうです。

昭和36年(1961年)ごろ

新校舎(おそらく本校舎の右)落成を記念して撮影されたものと考えられます。このころ、給食施設が完備され、完全給食となったそうです。校庭も広くなっています。

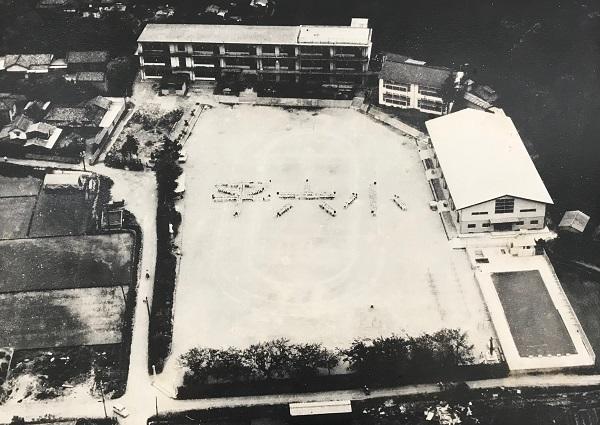

昭和48年(1973年)

創立100周年を記念して撮影されたものです。本校舎は鉄筋コンクリート造りとなり、プール、体育館も造られています。

平成5年(1993年)*ユニオン・エンタープライズ(株)撮影

創立120周年を記念して撮影されたものです。東校舎(本校舎右)も鉄筋コンクリートとなり、プールも改築されています。

平成12年(2000年)*ユニオン・エンタープライズ(株)撮影

校舎大規模改造完成を記念して撮影されたものです。本校舎の一部が2階建てとなっています。

〒970-8021

いわき市平中神谷字石脇22

TEL 0246-34-2207

FAX 0246-34-2184