2017年2月の記事一覧

8日のインフルエンザの状況

8日のインフルエンザの状況

1年1名 2年2名 3年3名 4年1名 5年10名 6年なし

新規の発症は5年生3名でした。

合計 17名

新規の発症は5年生3名でした。

すずかけ幼稚園の園児23名と交流

すずかけ幼稚園の園児23名と交流

園児23名が小学校の体験入学で来校しました。

3校時は、1年生との交流で「生活科 お店」に参加して、

お客さんになりました。

4校時は、校舎内見学と小学生の授業を参観します。

1年1組に8名 2組に8名 3組に7名とわかれて

一緒に給食を食べます。

黄色の帽子は、園児です。

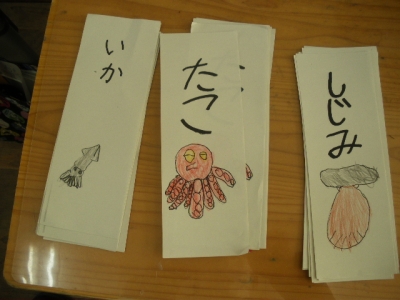

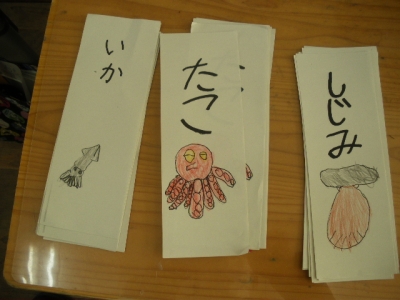

紙に品物の絵をかいています。

真剣な呼び込み

3校時は、1年生との交流で「生活科 お店」に参加して、

お客さんになりました。

4校時は、校舎内見学と小学生の授業を参観します。

1年1組に8名 2組に8名 3組に7名とわかれて

一緒に給食を食べます。

黄色の帽子は、園児です。

紙に品物の絵をかいています。

真剣な呼び込み

7日 インフルエンザの状況

7日 インフルエンザの状況

1年なし 2年2名 3年3名 4年1名 5年7名 6年なし

合計 13名

新規の発症は6名で 5年生が4名でした。

合計 13名

新規の発症は6名で 5年生が4名でした。

5年生が増えてきました。

現職1人1授業 理科 6年「電気とわたしたちのくらし」

現職1人1授業 理科 6年「電気とわたしたちのくらし」

6年の理科の授業の様子です。

平三小は、1年間に1人1授業研究という研修を持つ学校です。

私こと理科専科は、4、6年を受け持っています。

今回は、6年生の学級を使って授業研究を行いました。

授業に集中して取り組む6年生は、立派でした。

内容は、「電気とわたしたちのくらし」

電熱線の「発熱量」は何によってどう変わるかの検証実験です。

(今回は、太さとの関係です。

3つの要素が関係しています。

⭕️電気の量(1、5V〜だんだん多く)

⭕️電熱線(ニクロム線)の太さ(細い?太い?)

⭕️電熱線の長さ(短い?長い?)

キーワードを半立体ワードを作成

(5ミリの発砲スチロール板)

ワークシートを活用し、自分の考えと

グループの友達の考えを比べながら予想しました。

緑印マークのニクロム線が0.2ミリ(細い電熱線)

青印マークのニクロム線が0.4ミリ(太い電熱線)

長さと電圧は条件統一なので、そろえました。

(電熱線のこのアイテムは自作しました)

結果(事実)をホワイトボード(薄型 両面仕様可能)に書いて、

全体に発表しています。(レーザーポインタを使用)

ボードの後ろ側には、班で「事実から何が分かったのか」を

意味づけしたものを書いています。

「まとめ」の段階

太さの違う電熱線の上に円柱形の発砲スチロールをのせると

電熱線の太いほうのスチロールのほうが速くとけるので

すぐに降下していく。(太いほうが発熱量が多い)

※この動画を視聴する

※「サーモテープを使った実験

※この授業のまとめ動画

学習のまとめで、コンデンサーで動く車を

組み立てたり、発砲スチローツカッターで

簡単な工作体験をしました。

子供たち、夢中でした。

こんな作品を作った子もいました。

発熱を利用すると細かい所まで、簡単に作れますね。

授業 3年2組 道徳

「六べえじいとちよ」を資料に

相手のことを思いやり、進んで親切にする授業が

2校時にありました。

ゲストティーチャー(教務主任)も登場し、

自作のお椀を見せながら、

焼き物をつくるということがどれだけ大変で

時間のかかることかを話していただき、

相手のことを考える授業となりました。

相手のことを思いやり、進んで親切にする授業が

2校時にありました。

ゲストティーチャー(教務主任)も登場し、

自作のお椀を見せながら、

焼き物をつくるということがどれだけ大変で

時間のかかることかを話していただき、

相手のことを考える授業となりました。