2022年6月の記事一覧

今日の授業

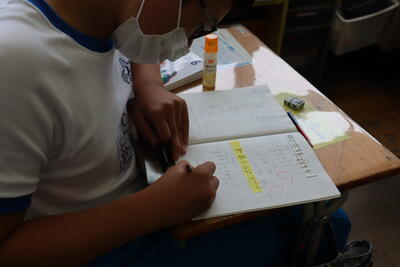

令和4年6月30日(木)、3年生は書写の授業、習字で「日」という漢字を練習していました。先生の説明に合わせて、「穂先は、10時と11時の間、トン、スー、ピタ、スー、トン」と手を動かし、確認します。書き方が分かったところで実践です。気持ちよく、伸び伸びと書けていました。

5年生は算数の授業、「形も大きさも同じ図形を調べよう」の「たしかめよう」に挑戦していました。先生に答えを確認してもらいます。この単元は、中学2年生の「合同な図形」の学習につながります。中学校で必要な図形の性質のほとんどを学習します。しっかり覚えてほしいと思います。ただし、少し言葉遣いが違います。

小学校⇒合同な三角形の書き方、3つの辺の長さがそれぞれ等しい。

中学校⇒三角形の合同条件、3組の辺がそれぞれ等しい。

今日の授業

令和4年6月29日(水)、2年生は算数の授業、「何百+何百や何百-何百のけいさんをしよう」です。600-200の計算に挑戦していました。前に出た児童が、黒板の2カ所の00を手で隠し、「6-2で4、400」と上手に説明しました。先生の「0を隠すのはなんのため」の質問に「100のまとまり」との声。次に前に出た児童は、分かりやすく絵に表し、説明しました。2人とも、位のイメージがしっかりできているようです。

自然の花もかわいい

令和4年6月29日(水)、2年生の女子児童が、水道に白つめ草を飾っていました。自然に咲いている花をかわいいと思う気持ちがいいですね。

1年生、プール初日

令和4年6月28日(火)、1年生が初めてプールに入り、水泳の授業を受けました。初日ということもあり、6年生が一緒に入り、サポートをしてくれました。水泳帽子のかぶり方から、水のかけ方、プールの入り方など、1年生に見本を見せながら、一緒に行ってくれました。

プールに入ってからも、優しく見守りながら、一緒に水中を歩いたり、顔を水につけたりしました。6年生のおかげで、1年生も安心して、水泳の授業を楽しむことができたようです。

2年生の野菜、成長

令和4年6月28日(火)、2年生の野菜がぐんぐん成長しています。毎日忘れず、水やりをしているからでしょう。子どもたちより、背丈が高くなった野菜もあります。ミニトマト、きゅうり、 なす、おくら、ピーマン、いんげんまめ、とうがらし、…、様々な野菜を育てています。大きくなった野菜は収穫し、お家に持ち帰るそうです。

あさがおの支柱立て

令和4年6月27日(月)、1年生の生活科で、あさがおの支柱立てをしました。本葉が出て、つるが伸び出すのに合わせて今回の作業を行いました。たっぷりと水やりもしました。これから一日一日、つるが伸びていくでしょう。どんな色の花が咲くか、今から楽しみです。

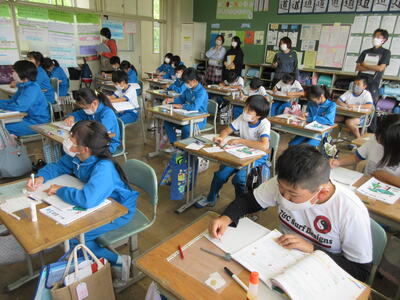

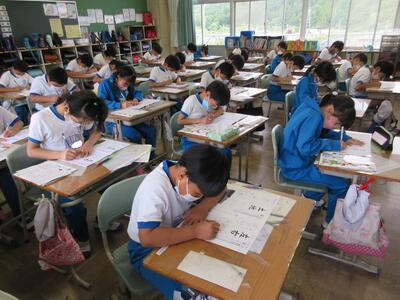

第2回授業研究会

令和4年6月24日(金)、校内授業研究会として、6年生の算数「割合の表し方を調べよう」で、研究授業を実施しました。本校では、教員の授業力向上を目指し、1人1回の授業研究会を予定しており、その2回目です。

本日の授業では、子どもたちの興味関心高め、問題解決に意欲を持たせるため、陸上のスペシャルドリンクを題材に、実演をしながら、問題を提示しました。水のボトルととビタミンのボトルを混ぜると、液体が青色に変わり、子どもたちの目が輝きました。問題に引きつけられた瞬間でした。

問題解決では、線分図を利用すれば解決できそうだという見通しを持つことができ、子ども一人一人が解決しようと取り組んでいました。その後の教え合い活動では、自然に考え方や解き方の話し合いが行われており、表現力の向上に結びつくことが期待されました。

最後に、まとめたことを生かして、練習問題に取り組みました。授業者が子どもたちの間を回りながら、声かけをしたり、丸付けをしたりすることにより、ほぼ全員が解決できたようです。

授業後の職員による研究会では、授業の手立てについての話し合いを深めることができました。今後も、「分かる」「できる」授業の実践を続けて参ります。

駐車スペース整備中

令和4年6月24日(金)、保護者の皆様がお子様を迎えるための駐車スペースを整備しています。車の乗り入れにより、地面にくぼみが見られるようになり、雨天の際に水たまりができ、ご不便をおかけしています。本日から、用務員さんが整備を始めてくれましたが、通常の業務もありますので、少しずつ進めます。そのため、整備には時間がかかりますが、ご理解をお願いします。使用している運搬車は、最大積載量300㎏です。

市陸上競技大会

令和4年6月23日(木)、いわき市小学校陸上競技大会第2ブロック大会が、いわき市陸上競技場を会場に開催されました。始めは、大きな会場、たくさんの選手に緊張していたようでしたが、徐々に慣れ、競技では、全力を出せたようです。3年ぶりに大会が開催され、子どもたちが貴重な経験をすることができたこと、大変嬉しく思います。閉会後の写真では、笑顔が見られました。

保護者の皆様には、早朝の送迎、お子様の応援でお世話になりました。また、新型コロナ感染防止へのご協力ありがとうございました。

耳鼻科検診

令和4年6月22日(水)、1学年と3学年児童を対象に、耳鼻科検診をしました。耳垢(耳あか)塞栓や中耳炎、アレルギー鼻炎の症状がないかなど、診察していただきました。すぐに学校生活に支障となるような疾患は見られませんでしたが、病院での診察が必要なご家庭には、お知らせを配付いたします。

陸上競技大会激励会

令和4年6月21日(火)、校庭で6年生と1年から5年生までが対面し、いわき市小学校陸上競技大会第2ブロック大会に向けての激励会を行いました。

校長からは、「自己ベストを目指し、全力を出す。感謝の気持ちをもつ。礼儀・マナーを大切にする。」という3つのお話をしました。3年ぶりの開催にあたり、大会を運営する先生方の準備、上遠野小学校の先生方の指導・応援、保護者の方の協力があって大会に参加できることを忘れないでほしいと伝えました。

続いて、選手紹介として、種目ごとに代表選手が意気込みや目標を発表し、5年生代表児童が選手を激励しました。最後に、選手代表児童がお礼の言葉を述べ、「自己ベストを出してきます。」と力強く応えました。上遠野小学校6年生の大会での活躍を期待しています。

なお、大会当日、保護者の皆様は、新型コロナ感染防止対策のため、お子様の競技時間に合わせて、バックスタンドで観戦され、競技終了後は、すみやかにお帰りいただくようお願い申し上げます。また、観戦許可証と体調チェックシートもご準備ください。

もしもに備えて、AED講習会

令和4年6月17日(金)、常磐消防署遠野分遣所の署員の方4名を講師に招き、職員向けに心臓マッサージとAEDの講習会を開催しました。水泳中のトラブルなど、具体的なケースを想定し、実践的な講習会とすることができました。今回は、事務の先生や支援員の先生、用務員さんも加わり、上遠野小学校に関わる職員の多くが、もしもに備えて対応できるように練習しました。

今日の授業

令和4年6月20日(月)、1年生は生活科の授業「大きくなったね」、育てているあさがおの観察記録です。葉の色や数について分かりやすく書きます。あさがおを絵に表し、「葉は、手のひらより大きい。…」と記録していました。なるほど具体的。

3年生は理科の授業「風の強さで物の動きは、どう変わるか」、風で動く車を組み立てていました。風を送ると、すっと動きました。再生可能エネルギーの学習にもつながるか?

4年生は外国語の授業です。繰り返される「What time is it ?」の質問に、「It's 5 p.m. It's “Homework Time.”」…と、リズムよく答えていました。

今日の授業、算数編

令和4年6月20日(月)、算数の授業、2年生は、「数のカードをつかって数をあらわそう」でした。848を100のカード8枚、10のカードを4枚、1のカードを7枚を使って表していました。実際にカードを使うことによって、位の意味が分かってきますね。

5年生は、「小数の倍」のまとめの練習問題に挑戦していました。数直線をうまく活用しながら、2量の関係に着目し、解決していました。この学習は、6年生の割合の学習につながります。

6年生は、「割合」でした。比の関係を利用し、問題を解いていました。友だちと解決方法について確かめ合うことによって、改めて自分の解き方を確認できているようです。この学習は、中学1年生の比の等式につながります。中学校でも、同じ問題を解きますが、解き方は少し変わります。

エアコンにファンをつけました!

令和4年6月17日(金)の放課後、教室のエアコンに「ハイブリッドファン」を設置しました。国からの「感染症対策予算」で、昨年度購入したものです。

これを付けると、エアコンの風が教室中に行き渡り、効果的に冷房することができます。なお、エアコン使用時も換気をします。

↑ハイブリッドファンです

↑設置前

↑設置中

高いところの作業です。

↑設置が完了しました。

今週は、1・2・3年教室に設置が完了しました。来週以降、残りの教室にも設置していきます。

これからのジメジメした暑い時期を、快適に過ごせること間違いなしです!

事務室より

第2回授業参観②

令和4年6月17日(金)、2回目の授業参観を実施しました。

4年生は、総合「福祉について調べよう」です。福祉をキーワードにイメージマップを作成していました。授業の後半に発表の予定でした。

5年生は、外国語です。学びたい教科について、友だちとたずね合っていました。「What do you want to study ?」「I want to study ~.」堂々とした発表を聞くことができました。その後、ビンゴゲームを兼ねて実践です。

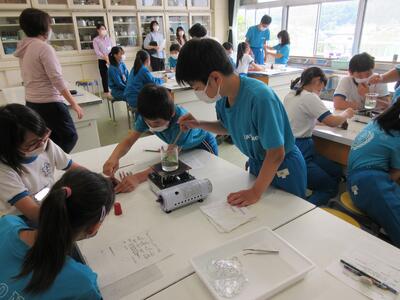

6年生は、専科と担任による理科の授業「植物の葉に日光があたるとデンプンができるか?」です。熱湯に葉を入れ柔らかくする。次に、温めたエタノールで、葉の緑を抜いて、ヨウ素液に入れると、…。子どもたちは、実験が好きです。予想を立て、確かめる。ワクワクしますね。

あすかい学級は、書写です。一人一人が自分の目標に合わせて挑戦します。筆に墨を付け、一の文字。なかなかのできです。

第2回授業参観①

令和4年6月17日(金)、2回目の授業参観を実施しました。「子どもの感染拡大防止重点期間」が終了したところではありますが、密集を避けるという観点から、地区単位、一世帯一人の参観にさせていただきました。受付での消毒、検温へのご協力ありがとうございました。

1年生は、道徳の授業「はしのうえのおおかみ」です。うさぎさんが橋を渡っていると、おおかみさんが「じゃまだ。じゃまだ。」と登場します。うさぎさん、おおかみさんの気持ちを発表しました。その人になって、気持ちを想像する力は、集団生活で大切ですね。

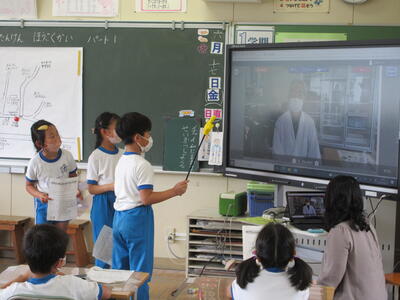

2年生は、生活科「まちたんけん」の発表会です。タブレットで撮った写真を使って説明します。小学校2年生でもここまでできます。お友だちの質問にも答えました。「下山田精肉店で人気なのは?」「牛肉、豚肉、…」

3年生は、音楽の授業「こんにちは、リコーダー」です。自分の発表した言葉に合わせて、息の吹き方に気をつけて演奏していました。「こんにちは。鬼ごっこ」「トゥートゥートゥー。トゥトゥトゥトゥ」どんどん発表が続きます。

プールの授業、初日

令和4年6月16日(木)、3・4年生は体育、プールの授業で校内1番目です。プールの清掃は完了、水質検査も合格でしたが、気温・水温が上がらず、プール初日が今日になりました。

いざプールへ。ホワイトボードのプールの約束、コロナ対策もしっかり確認します。保健室先の渡り廊下を通り、直接、プールまで行きます。準備運動を終え、プールの中へ。バタ足から、お決まりの流れるプールをつくり、水に十分に慣れます。「水中ジャンケン」「ジャンケンポン」、子どもたちは、とても楽しそうです。

今日の授業

令和4年6月15日(水)、4年生は、担任の先生とICTサポーターの先生によるタブレット活用の学習でした。好きなことを調べて、こどもofficeでまとめたり、タイピング、ビスケット、スクラッチなどのソフトを体験していました。タブレットを手段として、自由に活用することによって、学習の仕方が広がり、できることが多くなりますね。

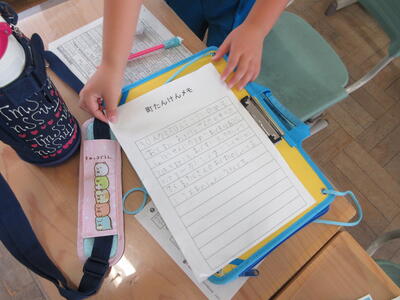

2年生、町たんけん

令和4年6月15日(水)、雨が少し降りましたが、2年生は地元の9事業所で「町たんけん」を行うことができました。引率していただいた保護者の皆様ありがとうございました。なお、見学にご協力いただいた事業所は、ローソン、下山田精肉店、ジンナイデンキ、Tayu tau hair 、郵便局、公民館、薬のマルト、ひまわり信用金庫、駐在所の皆様です。ありがとうございました。

学校に戻ってきた子どもたちは、本当に満足した様子でした。グループごとに、リーダー、カメラ、保健・時間の各役割を果たし、インタビュー、見学をすることができました。行事を通して、大きく成長したと思います。以下の写真では、全部のグループを紹介できず、済みません。

教室に戻って、タブレットで撮った写真を電子黒板に送り、まとめていました。小学2年生でも、ここまでできます。今後の発表を期待します。

学校のチーム力

令和4年6月15日(木)、学校では、様々な教育活動が行われていますが、環境整備の点から学校を支えていただいている方のお仕事について紹介します。

本校の用務員さんは2名おり、校地の除草や校庭・花壇の整備など行ってくれます。今週、種から苗に育てたマリーゴールドを、花壇に植えていただきました。花がある学校、すてきですね。

事務の先生は、授業で使う教材や備品、消耗品を、必用な時にすぐ使えるように準備してくれます。様々な集金や会計事務も行います。今回、給食費についての掲示物を作ってくれました。「みんなが毎日食べる給食は、1食いくら?誰が払っているの?」回答を知ると、給食のありがたみが実感できます。

スクールサポートスタッフの方には、様々な事務の補助、校舎内の消毒をしていただいています。毎日、放課後、子どもたちが触るドア、手すり、ロッカーやトイレなどを、ハイター(主成分が次亜塩素酸ナトリウム)を薄めたものを使って消毒し、その後、水雑巾で拭き取っています。おかげで、安心・安全に生活をすることができます。

今日の授業②

令和4年6月14日(火)、6年生は体育の授業、市陸上大会の練習をしていました。100m走、走り幅跳び、ソフトボール投げの3つのグループに分かれての練習です。100m走では、スタートの仕方を確認し、スタートダッシュをしていました。走り幅跳びでは、走るスピードを生かしながら、腕をうまく使えるように心がけていました。ソフトボール投げでは、自分の記録を確認し、目標を持って練習していました。大会は、来週の6月23日(木)です。全力を出せることを期待しています。

今日の授業①

令和4年6月14日(火)、3年生は国語の授業、案内の手紙の書き方について学習していました。実際に、今日の勉強をもとに、17日の授業参観の案内を、お父さん、お母さんに、書いて届けるそうです。とてもうれしそうでした。やはり、保護者の方に自分の学習する姿を見てもらうのは楽しみなんですね。保護者の皆様も、楽しみにしてください。

4年生は書写の授業、「左右」の文字を何度も練習していました。左と右の文字、似ているようで、筆順も字形も全く違います。勉強になります。左手と右手の象形文字だそうですが、…。練習するにつれ、自信も増し、「すごいでき!」の声が聞こえたような、…。

新知能検査サポート

令和4年6月14日(火)、2年生と5年生で新知能検査サポートを実施しました。この検査は、児童一人一人の学習スタイル(特性)を把握し、効果的に学習指導や支援を行うためのものです。保護者の皆様には、1学期末に通知票と一緒に個人票をお渡しします。個人票には、お子様に応じた家庭学習の参考になるような学習方法や長所を生かした学習方法がまとめてあります。

あさがお、野菜、子どもたちも成長

令和4年6月14日(火)、朝の日課の水やりを子どもたちがしっかりと行っています。1年生のあさがおは、本葉が増えています。つるを絡ませる支柱が届いたそうです。成長が楽しみです。2年生の野菜もぐんぐん育っています。キュウリはトゲトゲいっぱい、立派なものです。ミニトマト、ナス、オクラ、ピーマン、小さいながらもしっかりと実を付けています。水やりをしながら、「栄養をいっぱいあげるんだ。」の言葉に責任感と愛情を、「大きくなったらお裾分けする。」の言葉に優しさを、キュウリのトゲに気づくことに観察力を感じます。

校内服務倫理委員会

令和4年6月13日(月)の放課後に、教職員で校内服務倫理委員会を実施しました。この会は、教職員の服務倫理について、確認、協議し、不祥事の根絶を目指すものです。今回のテーマは、体罰(不適切な言動)についてでした。具体的な事例について、グループに分かれ、何が問題か、どのように防止するか、意見を交換しました。最後に、体罰防止推進員の教員が、「改めて、具体的な事例に基づき、考える機会を持つことは大切である。私たち教職員は、子どもの人権を尊重して接しなければいけない。不祥事が子どもたち、保護者、教職員、地域、さらには、教職員全体にまで大きな影響を及ぼすということを自覚する必要がある。」とまとめました。

外国語で、Criminal Game

令和4年6月13日(月)、6年生の外国語で、Criminal Gameを行いました。これは、捜査官チームが犯人を捜すゲームですが、授業では、3チームに分かれ、条件に合う人を捜すゲームとしました。一人一人にカードが渡され、自分の出身、誕生日、宝物が決められます。次に、ジャンケンをして、勝った人が質問できます。その結果を基に、チームで話し合い、条件に合う人を捜しました。

one two threeでジャンケンをし、勝った人が質問します。「No.1 Please.」「I live in France.」…

自然に英語での会話を楽しんでいました。実際に英語を話し、通じる経験は、学習意欲につながります。なお、各チームごと話し合い、該当する人を2名、しっかりと当てることができました。

授業研究会

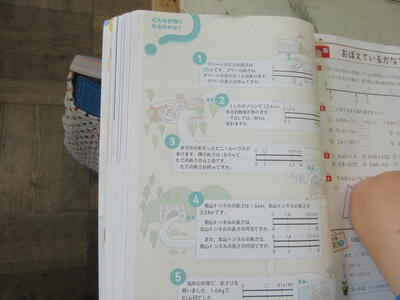

令和4年6月10日(金)、校内授業研究会として、5年生で算数の研究授業を実施しました。本校では、教員の授業力向上を目指し、1人1回の授業研究会を予定しています。特に、今年度は、算数において、表現力を育むための指導を工夫します。

本日の授業では、児童の学習意欲を高めるため、おにぎりとハンバーガーの安売りといった日常生活と関連付けた課題としました。また、自分の考えを持てるように数直線のヒントカードを活用したり、説明できるようにペア活動を設定したりしました。今回学んだことを利用して、さらに問題に挑戦させ、できるようになったと実感させたいと思います。

なお、放課後の事後研究会では、日常生活と関連付けた課題設定により、子どもたちの学習意欲につながったことや、自力解決させる工夫について話し合いをしました。子どもたちが「分かった」「できるようになった」「また、明日も学校に来て、授業を受けたい」と思えるような授業を目指します。

出前絵本の読み聞かせ

令和4年6月9日(木)、1・2年生が、出前絵本の読み聞かせを体験しました。読んでくださったのは、子どもの読書環境を豊かにする会の3名の会員の方です。

1冊目は、「わにさんどきっ はいしゃさんどきっ」。虫歯のわにさんと歯医者さんの同じセリフの繰り返しに大喜び。「こわいなあ」「こわいなあ」子どもたちからは、頑張ってのかけ声。

2冊目は、紙芝居「うみがめジェーンまたきてね」。後ろ足と甲羅をサメに食べられたうみがめの感動物語。3冊目は、手作り絵本「大きなにもつ」。次の展開を想像し、発表しながら聞きました。4冊目は、大型絵本「きょだいな きょだいな」。巨大なピアノ、石けん、…が登場。見ていて、聞いていて楽しくなります。5冊目は、「きょうはなんてうんがいいんだろう」。オオカミが昼寝している子豚を発見、…。安心の結果でした。6冊目は、手作り絵本「のっぺらぼう」。

子どもたちは、様々な絵本の感情こもった読み聞かせに、夢中になっていました。最後に、感想とお礼の言葉が子どもたちからありました。心に残る楽しい時間になりました。

チャレンジタイム

令和4年6月9日(木)、今朝は全校一斉にチャレンジタイムを実施しました。チャレンジタイムとは、朝の10分間、基礎的な学習内容の定着のため、火曜日に国語、木曜日に算数の学習に取り組む時間です。1年生は、数の合成と分解(5は4と1、…)、2年生は、足し算の100マス計算、3年生から6年生は、かけ算の100マス計算を行いました。10分間の学習ではありますが、毎回、集中して取り組み、力を付けることを期待します。

眼科検診

令和4年6月8日(水)、全校児童の眼科検診を行いました。学校では、教員による視力検査に加えて、眼科医による結膜炎などの眼部疾患の検査をします。今回の検査では、誰も異常が無いということで、安心しました。なお、すでに視力検査の結果は、お知らせしてありますので、必要に応じて、眼科の受診をお願いします。

今日の授業②

令和4年6月8日(水)、5年生と6年生は、体力テストを実施していました。6年生が50m走、5年生がソフトボール投げです。実施種目は、その他、握力、上体起こし、反復横跳び、立ち幅跳びなど、全部で8種目あります。自分の体力や運動能力を知り、目標を持って運動してほしいと思います。

今日の授業①

令和4年6月8日(水)、1年生の授業は、昨日に続いて「がっこうにいるひとなかよくなろう」です。事務の先生と教務主任の先生に、仕事の内容、楽しいお仕事、好きなことを質問していました。首からボードを下げ、プリントに記録する姿は、まるで新聞記者か雑誌記者のようです。コミュニケーション力、聴く力、書く力、…、様々な力がつきますね。

今日の授業②

令和4年6月7日(火)、4年生は書写の授業、硬筆です。筆順と字形について確認をしました。シーンとした静けさの中、練習しています。集中し、落ち着くことのできる時間です。

3年生は、放射線についての学習をしていました。 放射線読本と映像を活用し、基本的な知識を身に付けていきます。放射線については、中学校まで学年に合わせて学習を続けます。科学的な根拠をもとに、正しく判断できるようにするのが目的です。

今日の授業①

令和4年6月7日(火)、1年生の生活科の授業は、「がっこうにいるひととなかよくなろう」です。チーム名とどの先生に質問するかを決めました。「失礼します。1年1組の〇〇です。」校長室にも4名の子どもたちが訪れ、どんなお仕事をしているか、楽しいお仕事は、好きなことは?などの質問をしていきました。多くの人と関わり合いながら、成長してほしいと思います、

5年生は、算数の授業です。比べる数が小数の時に、何倍になるか求めます。求め方の手順を、子どもたちの言葉で確認していました。「数直線を書く、かけ算の式で表す、わり算の式に直す、…」言葉で説明できるようになると、解き方が定着しますね。

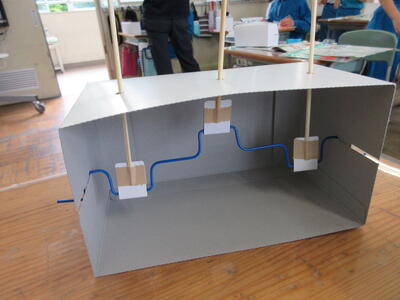

6年生は図工の授業「くるくるクランク」、クランクの動きや特徴を理解しての作品づくりです。クランク部分を製作していました。今後、作品にするには、一人ひとりの創意工夫が必要です。

今日の授業②

令和4年6月6日(月)、1年生の国語の授業では、くちばしの音読をしていました。「ふとくて、さきがまがったくちばし。…」一生懸命音読しています。練習すればするほど、うまくなりますね、

4年生の外国語活動では、好きな曜日についての会話でした。ALTの先生が好きな曜日、その曜日にどんなことをするのか英語で話し、子どもたちが内容を聞き取っていました。

5年生の図工の授業では、ボードを切って迷路を作ります。ボードに描いた線に沿って、電動糸鋸機で切断をしていました。安全にうまく操作できていました。

今日の授業①

令和4年6月6日(月)、2年生の算数の授業は、長さの計算です。12㎝5㎜+4㎝=?に挑戦していました。子どもたちのノートを見ると、間違わないように、㎝を赤で㎜を青で囲んで、計算していました。工夫が見られますね、

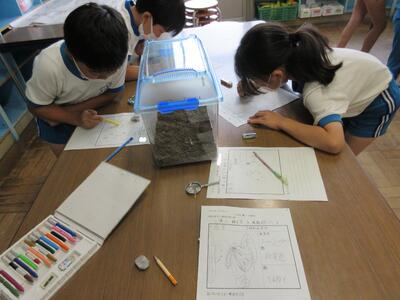

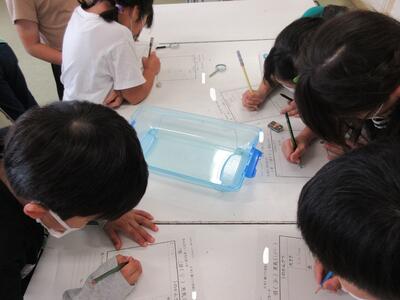

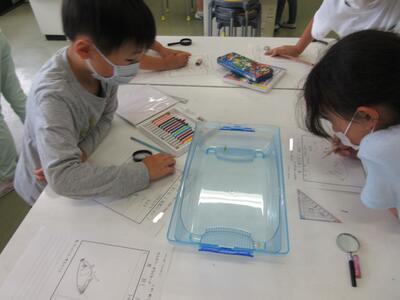

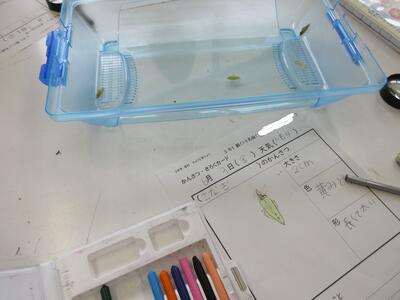

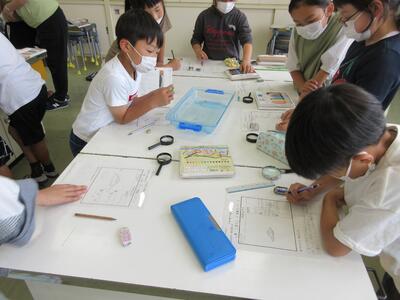

3年生の理科の授業は、モンシロチョウの観察です。ほとんどのアオムシがチョウになりました。大きさ、色、形、さらには羽根の枚数や体がいくつに分かれているかなどを観察し、スケッチしていました。色を付けて完成を目指します。

6年生の算数の授業は、分数の倍についてです。数直線を使うと、理解しやすいようです。また、求めるものを▢ではなく、文字のxやyを使って、式を立てていました。中学校での立式は、文字を使うので、今から慣れているといいですね。早く解けた子どもが友だちにヒントを出す姿も見られました。

今日の授業②

令和4年6月3日(金)、3年生の理科の授業では、学級で飼育しているモンシロチョウのさなぎの観察をしていました。色や形をよく見て、丁寧にスケッチしていきます。羽化しそうなさなぎは、色が変わってきて分かるそうです。ちなみに、今朝、羽化したモンシロチョウを窓から離したところでした。

2年生では、家庭学習、自学(自主学習)の説明をしていました。小学1・2年生の場合、音読、宿題、自学で30分の家庭学習を目標としています。学力の向上のためには、授業の中で理解することと合わせて、定着させるための家庭学習が必要です。小学校の時に、家庭学習の習慣がつくと中学校に行っても安心です。上遠野小学校では、全ての学年で、自学に取り組みますので、是非ご家庭でも、励ましのお声かけをお願いします。

6年生の社会の授業では、「命を守るまちづくり」というテーマで、復興での市の変化について調べていました。あらためて、震災、復興について学ぶことは大切ですね。

今日の授業①

令和4年6月3日(金)、5年生は算数の授業、「小数の倍」の学習です。▢を用いた式、▢×0.8=240を「▢を0.8倍すると240になる」と説明したり、▢にあてはまる数の求め方を近くの席のお友だち話し合っていました。

4年生は美術の授業、テーマは、「立ち上がれ!ねん土」です。ねん土を板や棒などにしたものを組み合わせて、立ち上がった形を作るそうです。今日は、接着剤用のねん土を水で延ばし終わり、作り始めるところでした。工夫した作品を期待します。

3年生は音楽の授業、「キラキラおひさま」です。ドレミで歌ったり、リズムを手拍子で打ったりして、指の動きを確認したりして、鍵盤ハーモニカで演奏する準備をしていました。

今日の授業

令和4年6月2日(木)、2年生は音楽の授業、動物ラップであそぼうでした。動物の名前と鳴き声を入れて動物ラップをつくります。手拍子「パチパチ」「犬」「パチパチ」「ワンワン」、手拍子「パチパチ」「ニワトリ」…、手拍子「パチパチ」「コアラ」…、いろいろ出てきます。リズミカルに、ノリノリで発表していました。

プール開き

令和4年6月2日(木)、スポーツ・健康委員会の進行で、放送によるプール開きを行いました。水泳の学習を始めるにあたり、校長より、「安全に行うこと。一歩間違うと命に関わる。そして、めあてに向かって努力すること。新しいことに挑戦し、自分の力を伸ばそう。」と話をしました。次に、体育主任より、新型コロナ対策を含め、学習のきまりを説明しました。続いて、各学年の代表児童が、「ラッコさんのようになりたい。泳げるようになりたい。クロールで25m泳げるようになりたい。50mを50秒以内で泳ぐ。」などと発表しました。安全で楽しい水泳の学習にしましょう。

今日の授業②

令和4年6月1日(水)、4年生は道徳の授業です。家の屋根裏に、毎年、フクロウが巣を作りにやってくる。そこで、愛情を受けて育ったひなが、巣立っていくという資料でした。登場する男の子が言った「また、来年も待っているよ。」という言葉について、話し合っていました。男の子になったつもりで、この言葉を言ってもらい、その気持ちを発表していました。日常生活でも、友達の気持ちになって考えること、大切ですね、

6年生は体育の授業です。ボール投げの記録を測定していました。野球やソフトボール、フットベースボールが子どもの遊びだった時代に比べると、慣れない運動かもしれません。しかし、投げる角度を意識して、思い切り挑戦していました。自信の持てた児童は、陸上大会のボール投げに挑戦してください。

今日の授業①

令和4年6月1日(水)、1年生は算数の授業です。10までの数について、数の構成の問題(7は3と4、4と6で10、…)を解いていました。ブロックを使って、お友だちに説明したり、説明を聞いてあげたりしていました。説明をすることで、理解が深まりますね、

3年生は総合の授業です。明日のプール開きの前に、水泳学習のきまりを確認していました。プールに入る前に、プールで、出たら、…。安全に気をつけ、水泳の授業を楽しんでください。

〒972-0161

いわき市遠野町上遠野字本町68

TEL 0246-89-2510

FAX 0246-89-3167