2020年1月の記事一覧

なわとびコンテスト

学年ごとに、朝の時間や体育の授業などで取り組んでいる「長なわ」の「8の字回旋跳び」。県教委の取組「なわとびコンテスト」に応募したところ、好成績が続出でした。

6年生は、校内新記録の316回で、7位に入りました!

4年生も、校内新記録の309回で、4位に入りました。

3年生は、217回で14位にランクインしました。

「なわとびコンテスト」は今日で終了ですが、「なわとび」は、冬期間の体力向上と健康増進にとても役立つスポーツです。短なわのいろいろな跳び方や、ダブルダッチなどにも挑戦していってほしいと思います。

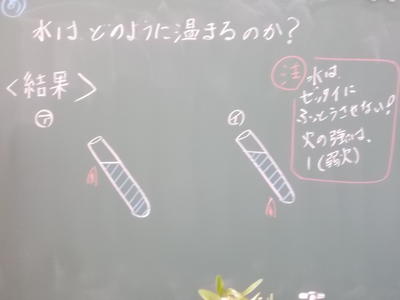

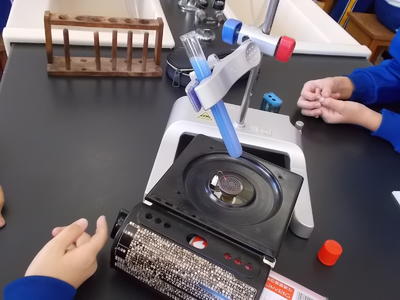

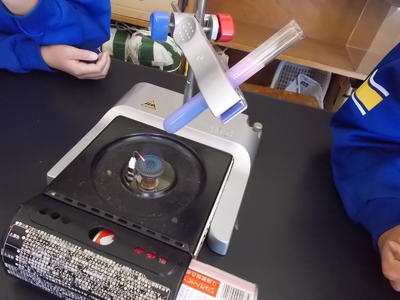

予想外の結果(理科実験)

4年生が理科で、「ものの温まり方」を調べる実験をしていました。この青い液体、実は「サーモインク」という温度によって色が変わるインクを溶かして作っています。一定の温度以上に温まると、色がピンクに変わることから、水が温められていく過程を観察します。

はじめは「ア」の実験。試験管の上部をあたためます。

温められた部分がピンク色に変わりました。

次に「イ」の実験。試験管の下部を温めます。

すると、子供たちの予想をくつがえす結果が!! その様子を「動画Contentsページ」でご覧ください。

代表・JRC委員会 新企画

昨日と今日の大休憩時に、代表・JRC委員会の子供たちが考えた新企画の集会を行いました。

昨日は、上学年の「長なわ集会」でした。

各学年とも競い合うように、どんどん記録が上がっています。

今日は、下学年の「じゃんけん列車集会」でした。

子どもたちは「じゃんけん列車」が大好き! 大盛り上がりで大きな歓声があがっていました。

英語4技能検定「GTEC」受験

6年生が、英語4技能検定試験「GTEC」を受験しました。これは、ベネッセコーポレーションが提供する、専用のタブレットとヘッドセット、タッチペンを使い、「聞く・読む・話す・書く」の4技能を英語力を測定するものです。

今後、「大学入学共通テスト」でも導入される予定の「CBT方式」(コンピュータを使ったテスト)による受験は、「リーディングスキルテスト」に続き2回目ということもあってか、戸惑うこともなくスムーズに進みました。

ちょっと休憩。かなり難易度の高い問題に、子供たちも集中力を使い疲れた様子です。

「話す」テストの様子を「動画Contentsページ」でご覧ください。

「書く」テストでは、タッチペンを使い、英語(アルファベット)を記入していきます。

ハイレベルな90分のテスト。私もやってみましたが、恥ずかしながら、たくさん間違いました。次年度から、小学校でも5・6年生で英語が正式に「教科」になります。

これから「子供たちに求められる英語力」を身に付けるために、この結果を分析し、指導の改善に役立てたいと思います。

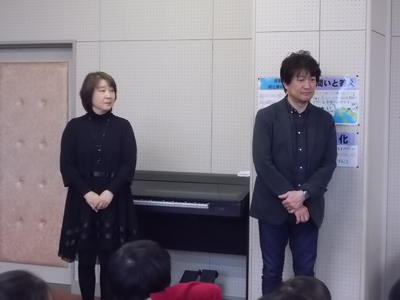

スマイルコンサート

6校時に、3・4年生を対象に、日本音楽家ユニオン東北地方支部 様が主催する「スマイルコンサート」を開催しました。

このコンサートは、東日本大震災で被災した3県の子供たちを元気づけようと始まったもので、一旦は終了しましたが、継続を望む声が多かったことから再開してくださったそうです。

本日は、トランペット奏者の 佐藤 裕司 様、ピアニストの 武田 紀代美 様 が、山形県からお越しくださいました。

4種類のトランペットをご紹介いただき、大きさと音色の違いを鑑賞しました。

教科書に出てくる曲や、みんなが良く知っている曲もたくさん演奏していただきました。

ピアノのソロ。ショパンの「子犬のワルツ」の演奏を、「動画Contentsページ」でご覧ください。

トランペットが、たった3つのピストンバルブで複雑な音を奏でる仕組みを教えていただき、驚きました!

迫力あるトランペットの音色、讃美歌「シェア・マイ・ヨーク」を、「動画Contentsページ」でご覧ください。

CMなどでもおなじみ「リベルタンゴ」。ピアノとの見事なセッションの様子を「動画Contentsページ」でご覧ください。

最後に、みんなで一緒に「パプリカ」を歌いました。その様子を、「動画Contentsページ」でご覧ください。

” No Music , No Life.” やっぱり音楽は、いいなぁと感じさせてくれた、あっという間の45分間でした。その演奏同様に、お人柄も、とっても素敵なお二人でした。

佐藤様、武田様、お忙しい中、また遠いところ、子供たちのために素敵な時間をありがとうございました。

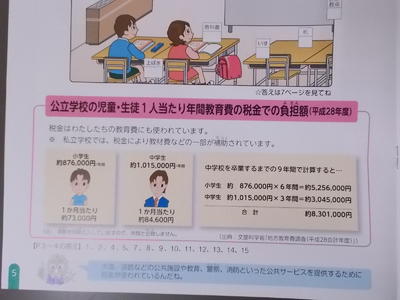

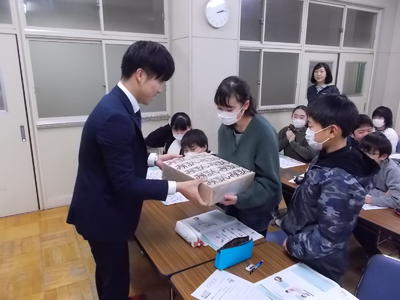

租税教室

5校時に、いわき税務署の草野 様、浅沼 様にお越しいただき、6年生を対象に「租税教室」を行いました。

DVDのアニメーションを見て、税金がなぜ必要なのか?どんなことに使われているのか?について学びました。

税金がなくなったら…というシミュレーションを見て、信号もゴミ収集もなくなり、救急車も消防車も自分で費用負担して民間に依頼するようになるなど、不便な生活になることを知り、税金の大切さに気付いたようです。

小学校の運営費用も、このクラスの人数(27人)だと、6年間で1億円以上かかることを知り驚きました。

最後に、1億円の模擬紙幣を実際に持って見ました。予想以上に重さ(約10kg)でした。

私たちの生活を支える公共サービス。そのもととなる「税金」の大切さを教えて下さった、草野様、浅沼様、ありがとうございました。

桜島大根ごちそうさまでした

今年も、鹿児島青果株式会社 様より、桜島大根が寄贈されました。今年は漬物にして食べようかなと考えているとき、6年生の箱崎さんのおばあちゃんが、「私で良かったら、漬けてきてあげるよ!」と言ってくださり、お言葉に甘えてお願いしました。

これで半分くらい。全校生分のものすごい量です! 大根を切るだけでも相当の作業なはずなのに、箱﨑さんのおばあちゃんは、そんな素振りは微塵も見せず、何事もなかったかのように、いつものように笑顔で去って行かれました。

箱﨑さんのおばあちゃんの素敵な笑顔を思い浮かべながら、桜島の伝統の味をいただきました。

鹿児島青果株式会社 様、箱﨑さん、ありがとうございました。

全校集会「わくわくタイム」

全校集会で、表彰がありました。「ふくしまを十七字で奏でよう絆ふれあい支援事業」で、3年の佐藤さん親子の作品が見事入賞しました。この事業は、親子や友達同士など、人と人との関わりあいの中で感じた思いや願いなどを「5・7・5」の17音で表現することを通して、絆を深めようとするものです。

受賞したお二人の、素敵な作品をご紹介します。

「ふくしまの ももと世界を つなげよう」(佐藤さん)

「復興の 架け橋担う 地場産品」(お母さん)

今日の全校集会は、みんなで体を動かす「わくわくタイム」。今日は、子供たちが毎朝練習に励んでいる「長なわ」の「8の字回旋跳び」に、学年ごとにチャレンジしました。

まずは、6年生が見本を見せてくれました。

その様子を「動画Contentsページ」でご覧ください。

1年生は、ALTのディーン先生や支援員さんも、縄を回して参加してくれました。

みんなとっても上手になりました。校内記録更新も見えてきました!

3年生のチャレンジの様子を、「動画Contentsページ」でご覧ください。

今日のひとコマ

1年生の体育。校庭でドッジボールを楽しんでいました。

ナイスボール! みんな上手です!

4年生の算数。答えが小数になる「わり算」の計算のし方を考えています。

いろいろな考え方を出し合い、共通点や相違点に着目しながら、意見を出し合います。

考え方がなかなかまとまらないのに、楽しそうな子供たち。「筆算ができる」ことだけでなく、それ以上に大切なのは、「筆算の考え方や仕組みに気づく」ことです。本校独自の「CLEAR学習」により、数学的な思考力を育んでいます。

アイザック・アシモフ(米:SF作家)の言葉「人は、無駄な知識がふえることで快感を覚える唯一の生き物である」にあるように、人は本来、知ること、考えること自体を楽しみ、その結果、文明を進化させてきました。

子供たちも、「思考そのものの楽しさ」を感じているようです。

小林さん

用務員の小林さんが、見事な手さばきで樹木の剪定をしてくれていました。

一般の方からも多数依頼が入るほど、庭師レベルの見事な腕前です。

下校時刻になり、1年生が興味津々で小林さんのところへ。

作業内容や、道具の使い方を教えてもらったようです。

本校に勤務いただいて、もう10年になる小林さん。子供たちの環境を整えて下さるばかりでなく、長年にわたり、子供たちをいつも温かく見守り、大切なことをたくさん教えてくれています。 いつも、ありがとうございます。

今日のひとコマ

朝の国旗・校旗掲揚。特に係が決まっているわけではなく、毎朝、気が付いた6年生がボランティアで行ってくれています。

各学年とも、毎朝、長なわの「8の字回旋跳び」にチャレンジしています。

授業中や休み時間に、2階から聞こえてくるリズミカルな音色・・・。5年生の「鼓笛練習」が、本格的になってきました。

1月31日からオーディションが始まり、2月から6年生との練習が始まります。

休み時間に、1年生がたくさん歩いてきました。

図書室に本を借りに(返しに)きていました。1年生は、1人20冊以上借りるほど、たくさん本を読んでいます。

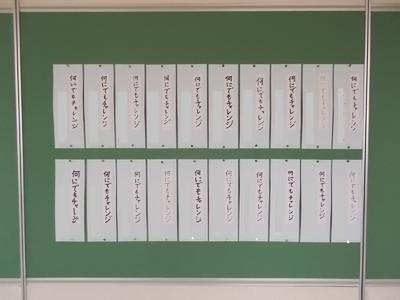

「校内書きぞめ展」作品が各クラスの廊下などに掲示してあります。

理科室、5・6年教室、会議室の、ボロボロだったカーテンが、新しくなりました。

18:00から、図書室で「平方部PTA連絡協議会」の「役員会」が行われました。

役員会に引き続き、19:00から会議室で「平方部PTA連絡協議会」の「会長会」「次年度役員選考会」が行われ、先ほど終了しました。遅くまでありがとうございました。

縦割り班で遊ぼう

3校時に、お掃除の縦割り班ごとに、様々なゲームで楽しく遊びました。

もうすぐ卒業する6年生への感謝を表そうと、5年生が企画したものです。

いす取りゲームやフルーツバスケットなどのレクリエーションや、

ドッジボール、風船バレー、ペットボトルボウリングなどのスポーツ、

ジェスチャーゲームやクイズ、カルタなど、あちこちで、楽しそうな歓声が上がっていました。

学年の枠を超えた楽しいひととき…高久らしい温かな時間でした。6年生が巣立つ日まで、あと40日です…。

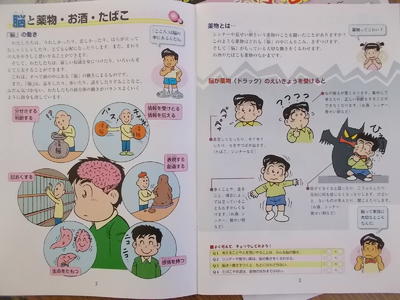

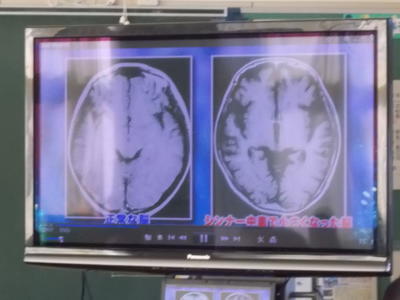

薬物乱用防止教室

5校時に、薬剤師でいわき地区薬物乱用防止指導員の 小西 健司 様 を講師にお迎えし、6年生を対象に「薬物乱用防止教室」を行いました。

まずは、たばこの害について学習しました

スモーカーズフェイスといって、たばこを吸う人と吸わない人では、顔のシワやハリが、こんなに違ってしまうそうです。喫煙により、ビタミンが破壊されることが原因のようです。

最近、芸能人やスポーツ選手などの有名人の薬物使用が相次いで報道されたこともあってか、子どもたちも、様々な薬物や薬害について、真剣に聴き入っていました。

DVDを視聴して、大麻や覚せい剤などの恐怖について、さら詳しく学習しました。

シンナーの使用で、脳がこんなにも小さくなってしまうことに驚かされました。

身の回りには様々な危険や誘惑がたくさんあることを認識し、正しい「知識」と、強い意志「勇気」を持つことの大切さを教えていただきました。 小西 様 ありがとうございました。

全校集会

全校集会に先立ち、表彰を行いました。

「いわき市小学生剣道錬成大会」の低学年の部で、「高久剣友会」さんが見事優勝を果たしました。

全員に賞状とメダルが授与されたほか、歴史ある立派な「優勝旗」も贈られました。おめでとう!

今日の全校集会は、「冬休みの反省と3学期のめあて」の発表でした。

その中の一つ(概要)をご紹介します。

冬休みに家族で凧揚げをしました。お父さんに教えてもらったやり方を妹に教えてあげたら、とても喜ばれました。そしたら、自分もとてもうれしくなりました。だから、3学期は、係の仕事などで、人を喜ばせることをしたいと思います。

さすが高久の子! という、とっても温かい「めあて」でした!

3学期は、あっという間に過ぎてしまいます。今年度のまとめをしっかりとして次年度につなげるよう、目標をしっかりと持って生活したいと思います。

なわとびコンテスト

県教委が実施する「なわとびコンテスト」に、今年も参加していますが、5年生の鵜沼君が、個人・高学年の部「短なわ前跳び」で3位に入りました! 6年生を相手に、大健闘です。

短なわには、個人の他にペアの部もあり、子供たちは様々な種目にチャレンジしています。

学年ごとに、長なわの「8の字回旋跳び」にもチャレンジしています。

前年度、最高記録を出した4年生の練習の様子を「動画Contentsページ」でご覧ください。

校内書きぞめ会(4・5年)

昨日は4年生、今日は5年生が「校内書きぞめ会」に取り組みました。今日が校内書きぞめ会の最終日です。

4年生の様子

5年生の様子

冬休みにたくさん練習してきた成果が、字形や線質に見事に表れています。努力は正直ですね。

来週から、各クラスの廊下などに展示されますので、お時間のあるときに、ぜひ足をお運びください。

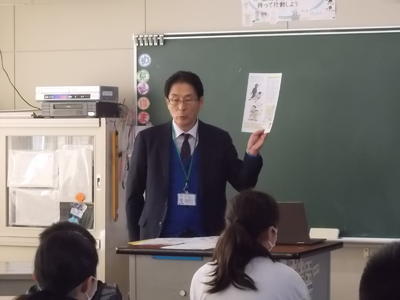

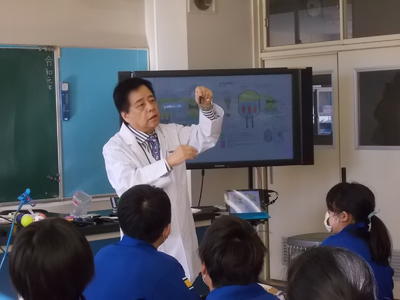

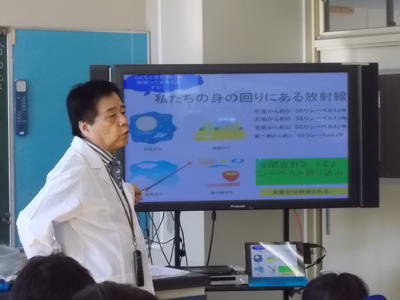

放射線出前授業(6年)

3・4校時に、医療創生大学の石川先生にお越しいただき、6年生を対象に「放射線出前授業」を行っていただきました。

身の回りに、いかにたくさんの自然放射線があるかを知り、驚きました。

土や肥料に含まれる大切な栄養分であるカリウムが放射性物質であるため、野菜や果物にも含まれるんですね。

ガイガーカウンターで、いろいろな物の放射線量を調べました。食塩には含まれていませんでしたが・・・

何と、減塩の塩にはガイガーカウンターが反応しました!含まれているカリウムに反応したのですね。

他にも、キャンプ等でつかう「ランタン」に使用されているマントルも、かなり強く反応しました。

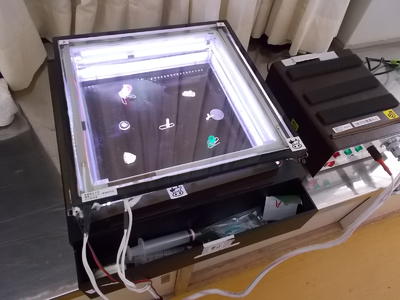

目に見えない放射線を「霧箱」を使って可視化させます。

ー80℃のドライアイスとアルコールを使用し、飛行機雲の原理で放射線を見える化します。

ウランや鉱石、マントルなどから放射線が出る様子を「動画Contentsページ」でご覧ください。

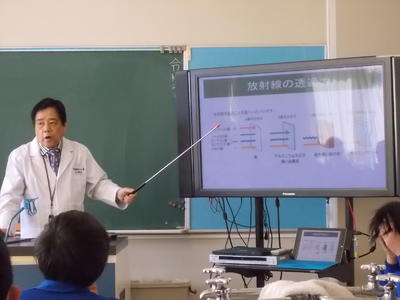

放射線を遮蔽できるかを、いろいろな素材で実験しました。

段ボール、プラスチック、木、アルミニウムは遮断できませんでしたが、コンクリートと鉄板は遮断できました。

実験の様子(段ボール・鉄板)を、「動画Contentsページ」でご覧ください。

では、水はどうでしょうか? ・・・答えは「動画Contentsページ」でご覧ください。

放射線は、レントゲンなどの検査や癌の治療にも利用されるなど、私たちの生活を助ける働きもしてくれています。正しい知識を得ることで、適切な行動がとれるよう心がけたいと思います。

石川先生、貴重な授業をご提供いただき、ありがとうございました。

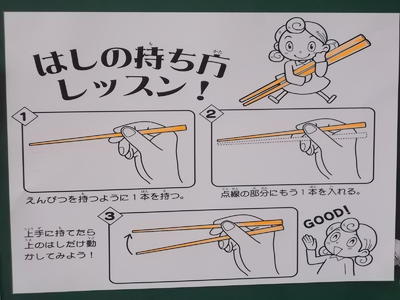

食育指導(1年)

2校時に、平南部学校給食調理場の栄養士、松本 先生を講師にお迎えし、1年生に食育指導を行いました。

1・2組合同で行いました。1年生は本校一の大所帯のため、教室はぎゅうぎゅう詰めでしたが、子供たちは真剣にお話を聞いていました。

今日は、「食事のマナー」を中心にご指導いただきました。正しい食習慣やマナーは、「食べる力」の向上のためにも大切なポイントです。

「いただきます」(命をいただく)や、「ごちそうさま」(食材を調達したり調理したりしてくれた人への感謝)の意味を知り、日本人の心を学びました。

お箸の使い方やマナーについても教えていただきました。行儀の悪い行為であることを知らずにやってしまっていることも意外に多いことに気づかされました。

最後に、正しい箸の持ち方をみんなで練習しました。

「給食」を、食育の「実践の場」として、正しい食習慣やマナーが身に付くよう配慮していきたいと思います。松本先生、ありがとうございました。

校内書きぞめ会(3年)

今日は、3年生が「書きぞめ会」を行いました。床で書く子が多かったようです。

教室で書く子も、座って書く子は少なく、立って書いていました。この方が、全体のバランスを見やすいようです。

書きぞめ定番の文字「お正月」。文字のバランスや縦画、横画に気を付けてかいていました。

校内書きぞめ会(6年)

2・3校時に、6年生の「校内書きぞめ会」がありました。今週末までに、学年ごとに書写の時間を使って実施するもので、1月27日から各クラスの廊下などに展示されます。

いすに座って書くよりも、床で書いた方が書きやすい子は、隣の児童会室で書きました。

集中して「書」に没頭する姿・・・凛々しいですね。 優秀作品には、賞状が贈られます。

〒970-0221

いわき市平下高久字原極46-1

TEL 0246-39-2150

FAX 0246-39-2984