2022年1月の記事一覧

今日の様子(6年)

今日の様子の続です。6年生は、算数の授業を習熟度別で学習をしています。クラスの枠を超えて、どのコースで学習するか自分で決めて授業に臨んでいます。

今日の給食

【こんだて】ごはん、チキントマトカレー、ブロッコリーとコーンのソテー、牛乳です。

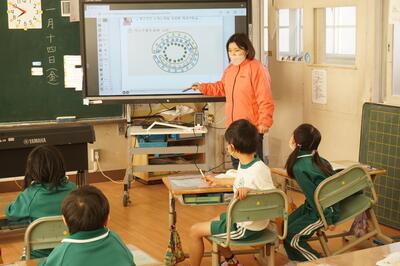

今日の様子(さくら、5年)

今週も始まりました。今日の1校時の様子です。みんな集中して授業に臨んでいました。

今日の給食

【こんだて】中華ソフトめん、みそ味スープ、しそぎょうざ、オレンジ、牛乳です。

今日は久之浜二小のリクエスト献立です。「みんなに、人気があったから」という理由でリクエストしてくれました。バランスのよい献立になるように、野菜も取り入れる工夫をしてくれました。リクエストでは、おかずにキャベツとツナのソテーがついていましたが、調理の都合でソテーが作れなかったので、しそぎょうざに変更しました。そのかわり、みそラーメンスープに野菜をたくさんいれました。久之浜二小からのメッセージです。「みんなに人気のあるバランスのよい献立にしたので、おいしく食べてください。!」

今日の様子(4年)

2校時、4年生の様子です。

新型コロナにかからないよう、気を付けながら学習する日がこれからも続きます。子ども達もしっかりマスクをつけて授業を受けることが当たり前のように、習慣になってきました。

今日の様子(3年)

今日の2校時、3年生の様子です。

今日の給食

今日は磐城農業高校オリジナル食材献立です。

元気に遊んでます

大休憩、校庭に出てみました。体育の授業でなわとびに取り組み始めているので、なわとび練習を頑張っている姿が多く見られました。

今日の様子(1・2年)

2校時の様子です。

【1年】合同体育、「運動身体づくりプログラム」でいろいろな動きづくりに挑戦しています。

【2の1】国語「スーホの白い馬」CDの範読を聞きながら、「心にのこったことを書こう」というめあてで授業が行われていました。

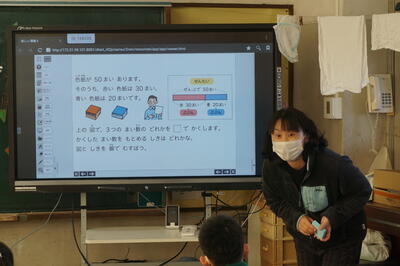

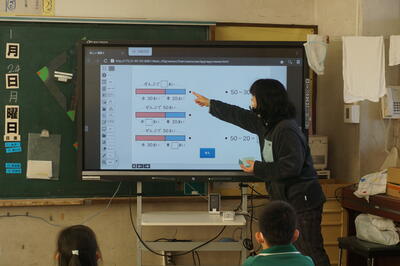

【2の2】算数。図に表して、式と答えを求める問題に取り組んでいました。

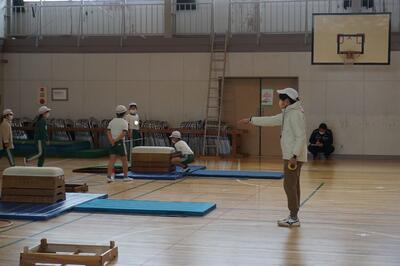

研究授業(4の2:体育)

3校時、4の2の研究授業がありました。跳び箱運動の台上前転に挑戦です。今日は自分の能力にあった練習場所を見つけ、台上前転ができるようにすることと、友達の技を見てアドバイスができるようにすることがめあてでした。

【練習場所の確認】自分の課題にあったコースを選ぶために、練習場所の違いについて確認をしています。

【練習】はじめは全員で、易しい課題の場所で練習をしてから、自分の課題にあったコースを選び、上手にできるように練習に取り組みました。

【高さを変えて挑戦】うまく跳べるようになってきた頃、跳び箱1段を加えて高くして、さらに挑戦しました。準備は子ども達で協力して行います。

【片付け、ふりかえり】十分な時間、自分の課題にあった場所で練習をしっかり行いました。どの子も上手にできるようになってきたと感じました。片付けも自分達で行いました。最後に、今日の授業について先生とふりかえりを行い授業が終わりました。

今日の給食

【こんだて】ごはん、いわきとっくりいものけんちん汁、青菜のおかかあえ、さんまのポーポー焼き、牛乳です。

今日の様子(5・6年)

今日の様子の続きです。5、6年生の授業の様子です。さすが高学年、先生の話をよく聞きいて授業に取り組んでいました。

今日の様子

今日の3校時の授業の様子です。

【さくら・わかば学級】交流学習に出かけている児童もいますが、担任の先生と授業に取り組む姿が見られました。

今日の給食

【こんだて】ごはん、いわきねぎのすきやき、あつやきたまご、くだもの(はるか)です。

寒さに負けず(1・4年)

今日も風が強く、寒さを感じる日となりましたが、体育館では4年生が短なわとびの授業を、校庭では1年生が生活科「ふゆをたのしもう」で、ビニル袋にうまく風を取り込んで、風船のようにして楽しんでいる姿を見つけました。寒さに負けず、元気いっぱいk集うする姿を見て、やっぱり「子どもは風の子」と思わずにはいられませんでした。

今日の様子(3年)

【3の2:社会】「昔の道具と今の道具をくらべてみよう」というめあてで、子ども達の意見を聞いていました。

【3の1、3の3:理科】「あかりをつけよう」でアルミ缶、スチール缶にまめ電球の導線をつけて、あかりがつくか、それぞれが実験をしていました。

今日の給食

【こんだて】ごはん、たぬき汁、とり肉のじゅうねんみそいため、こざかな、牛乳です。

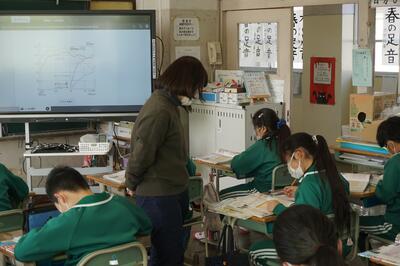

今日の様子(2年)

3学期が始まって、3週目がスタートしました。オミクロン株の感染が広がってきていますが、感染予防に努めながら学習を進めていきます。今日の子ども達の様子です。

【2の1:国語】「ようすをあらわすことばをさがそう」というめあてで、教科書を音読していました。

【2の2:算数】「▢をつかった式」について、教科書の問題を解いていました。

気を付けて帰ってね

今週も無事に終わりました。今日も本当に寒い日ですが、子ども達は元気に帰って行きました。

今日の給食

【こんだて】むぎごはん、チャプスイ、ポークしゅうまい、いちごクレープ、牛乳です。

午後のひとコマ

5校時、南校舎の授業の様子です。

マイペースで(業間運動)

木曜日の大休憩は、業間運動です。決められた学年のスタート場所から、リズミカルな曲にあわせ、自分のペースで無理なく走るります。少し校庭がぬかるんでいましたが、問題ないコンディションの中、全校生で取り組みました。

今日の給食

【こんだて】ドッグパン、チリコンカン、コーンポタージュ、ミルメーク、牛乳です。

今日の給食

【こんだて】ツナごはん、もずくのみそ汁、あおじそとりつくね、牛乳です。

緊急のお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大に係る対応についてのお知らせを作成しましたのでご覧ください。今週末、これまで同様に、感染防止に努めていただき、来週も元気に登校できるように体調管理をお願いいたします。

今日の給食

【こんだて】ソフトめん、カレー南ばん、小松菜とベーコンのソテー、県産りんごゼリー、牛乳です。

今日の様子(1年)

3校時、1年生の授業の様子です。

氷がとれたよ

1校時、校長室側の中庭から元気な声が響いてきました。「何かな?」と見てみると2の1の子ども達が生活科「ふゆをたのしもう」の学習で、『清心の池』の氷を割っていました。

業間運動

大休憩、全校生で持久走に取り組みました。朝は校庭の状態もよかったのですが、気温が上がり、校庭にもぬかるみができてしまいました。しかし、ころばばいように気を付けながら、いつもよりも短い時間で、学年によっては走るコースを変えて取り組みました。

今日の給食

【こんだて】食パン、オニオンスープ、にんじんメンチカツ・ワインソースかけ、レーズンクリーム、ゆめオレンジ、牛乳です。

今日の給食

【こんだて】ごはん、じゃがいものみそ汁、引き菜炒り鶏肉の甘酢ソースがけ、牛乳です。今日から3学期の給食が始まりました。「引き菜」とは千切りにした大根のことで、それを炒めたものが「引き菜炒り」です。今日は、福島市の特産物の凍み豆腐も入っており栄養満点です。

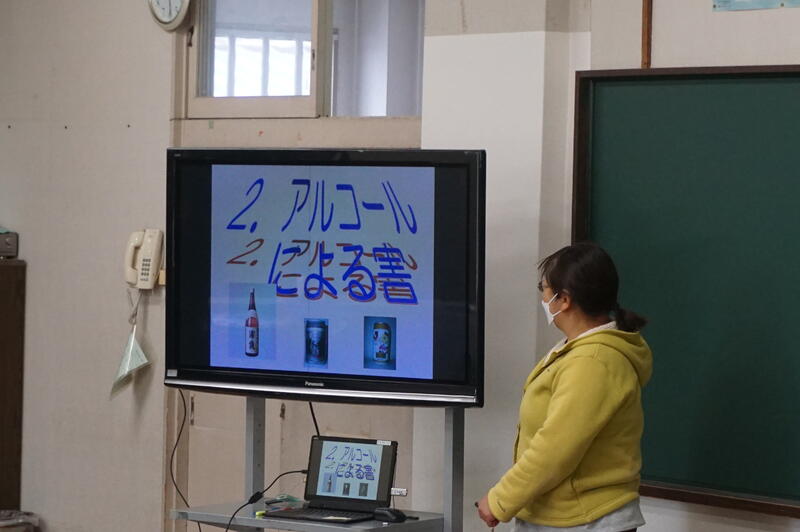

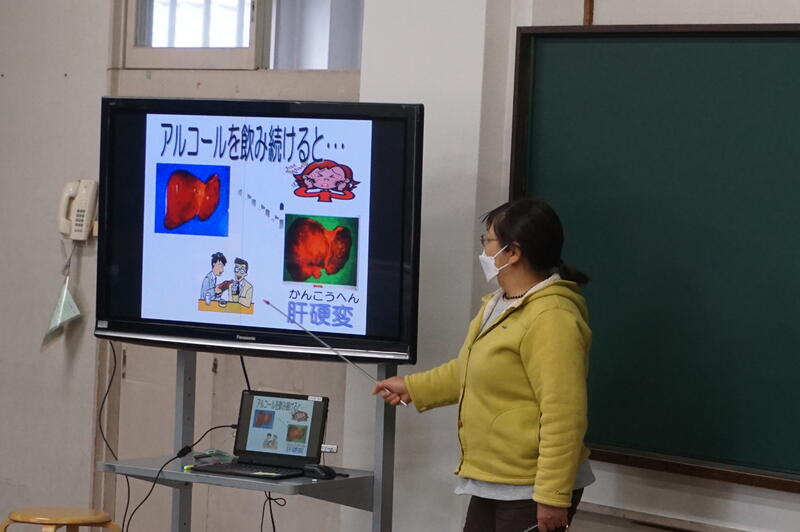

薬物乱用防止教室(その2)

薬物乱用防止教室の続きです。(アルコールについてのお話です。)

アルコールを飲み続けると、肝硬変から肝臓ガンへ進行してしまうことになってしまうそうです。アルコールも量を考えて摂取する必要がありますね。さて、いよいよ薬物についてのお話です。

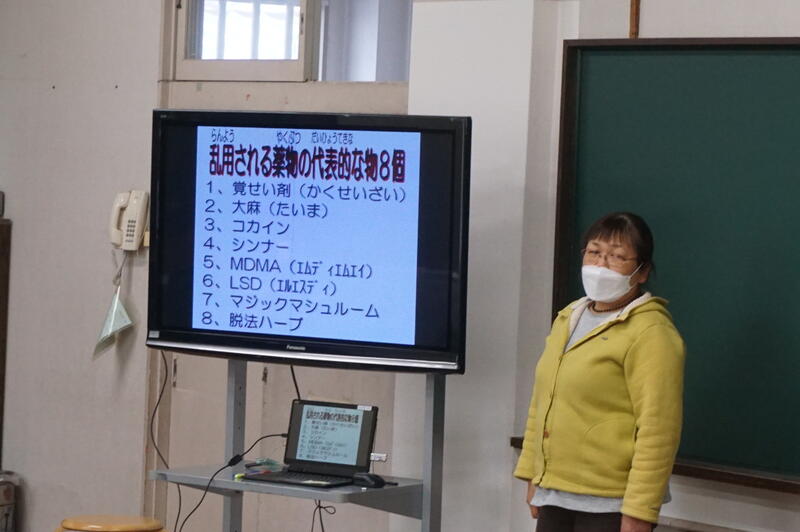

「これらの言葉は何だと思いますか?」

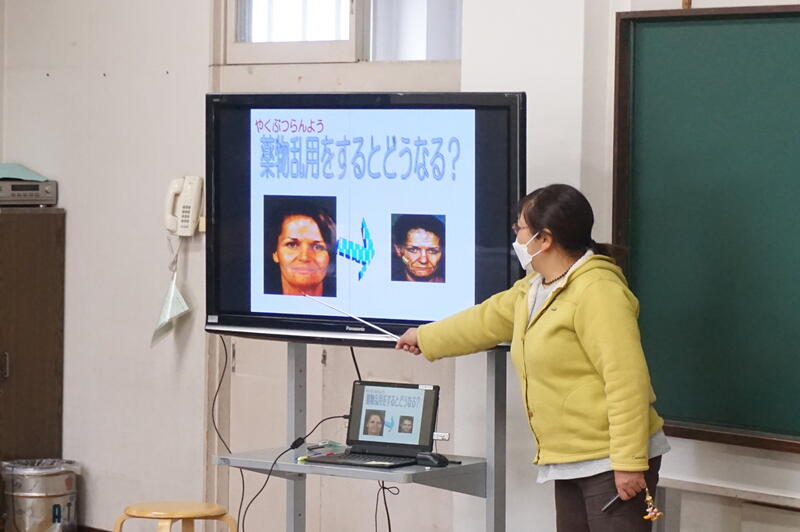

薬物を1回でも取り入れると、脳が破壊されていくそうです。

薬物のサンプルを見せて頂きました。

講義を受けて、感想を発表してくれました。

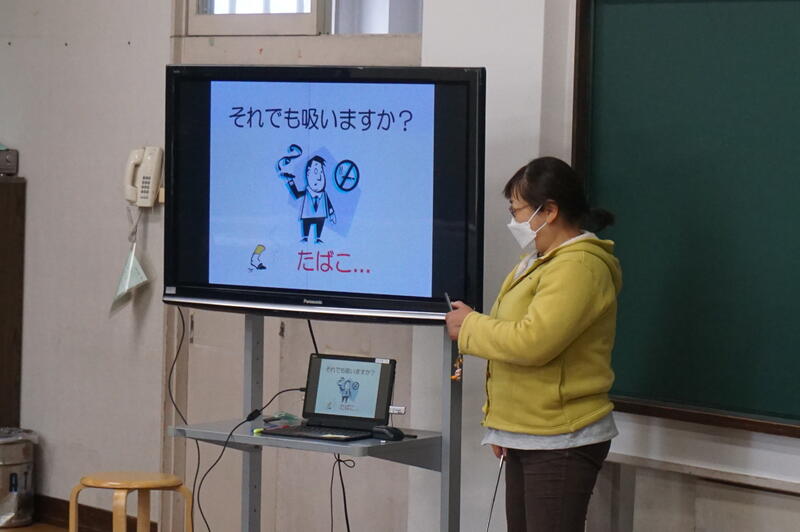

どの子も、たばこ、飲酒、薬物の摂取による人体への大きな悪影響について、しっかりと理解できたいました。誘われても、「絶対、ダメ!」と強い気持ちで断れる人になってほしいです。

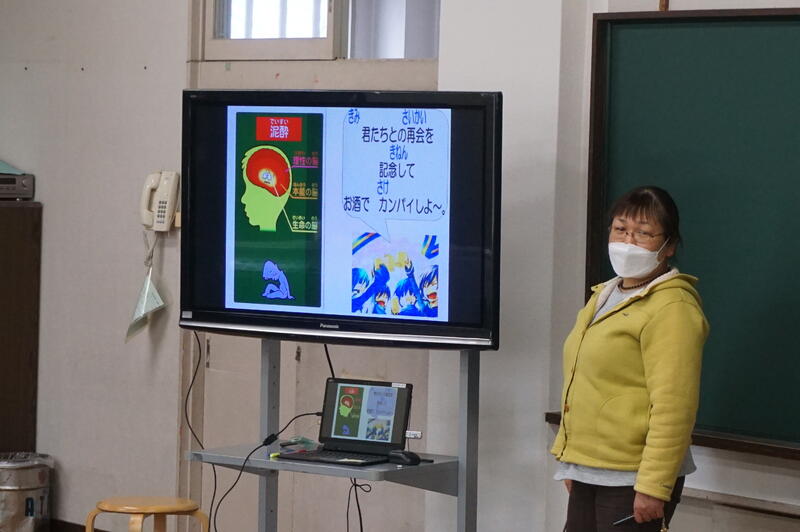

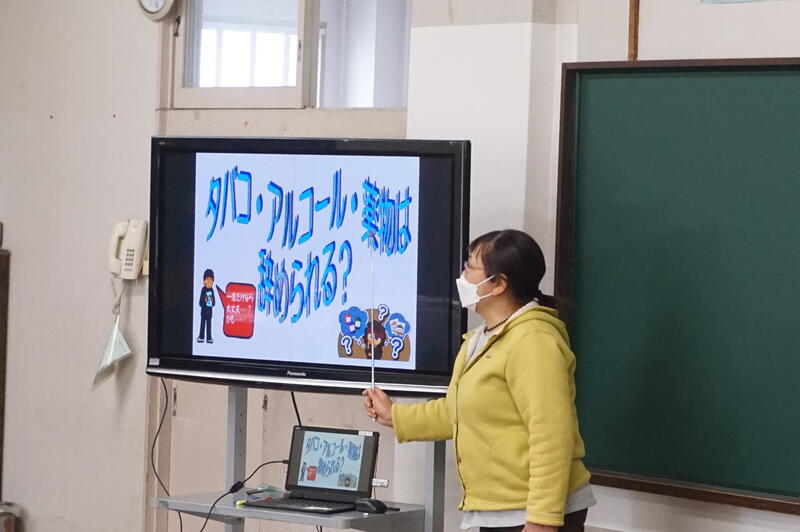

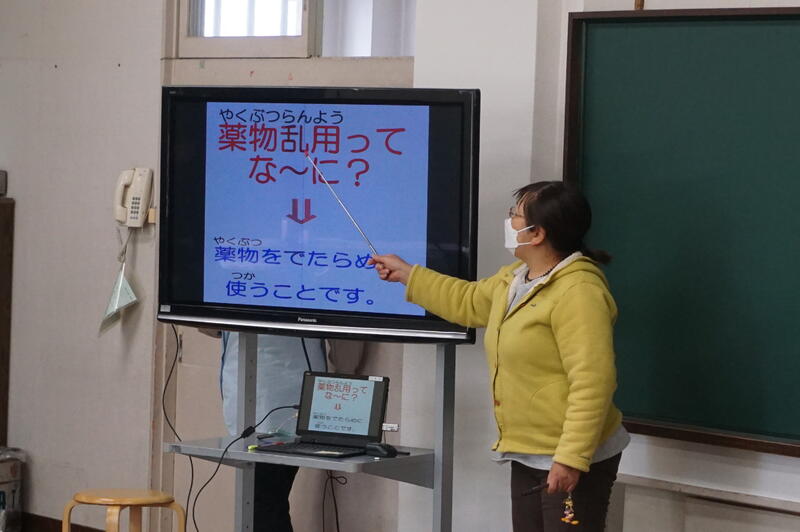

薬物乱用防止教室(6年)

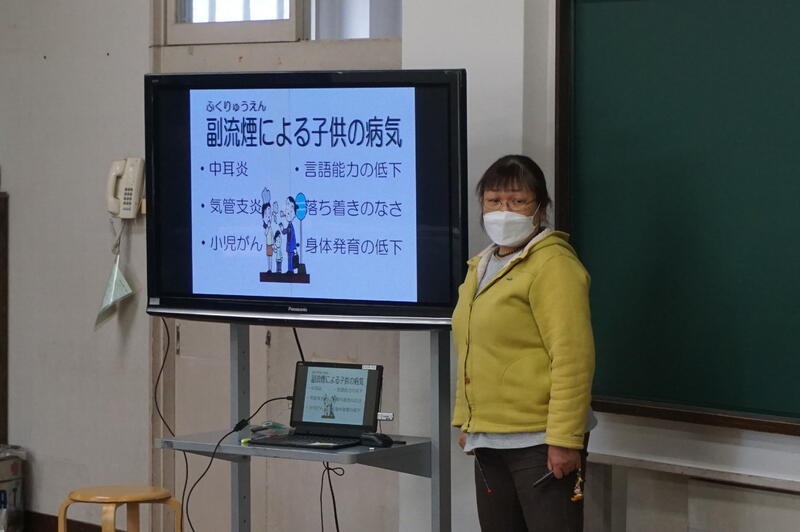

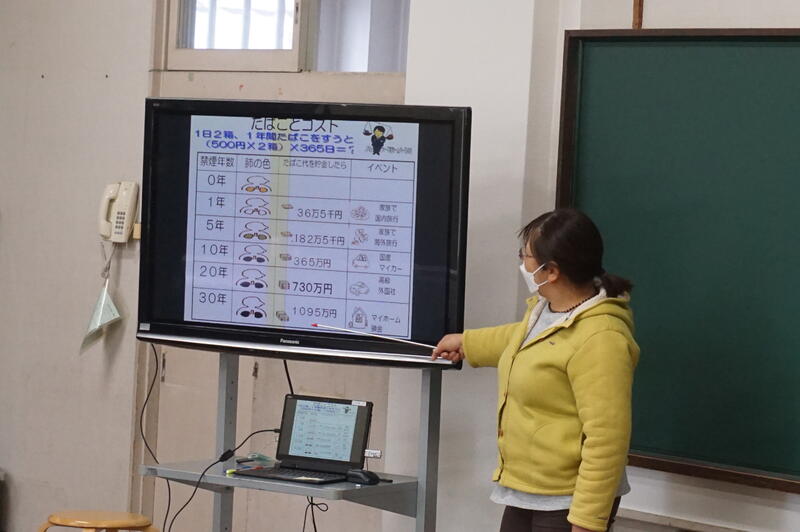

2校時に、6年生が「薬物乱用防止教室」を行いました。講師は、学校薬剤師の緒方さんです。内容は、たばこや飲酒、薬物を体へ取り入れた場合の影響等について、PCの映像を使って詳しく話してくださいました。

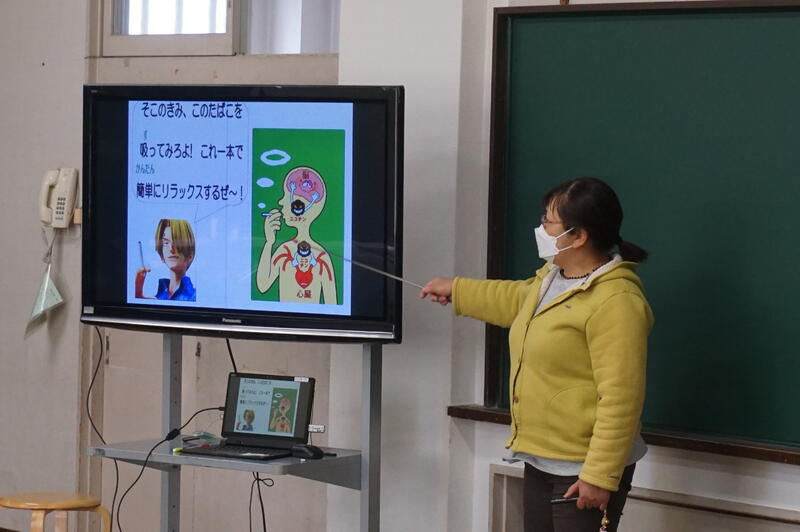

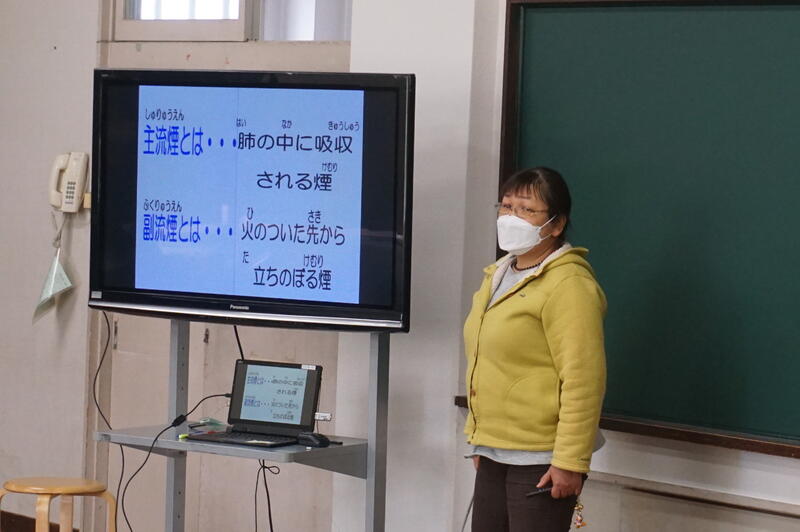

まずは、たばこについてのお話です。

たばこを吸い続けると、肺や歯に悪影響を及ぼします。吸わない人が吸ってしまう副流煙の害のほうが断然大きいそうです。

30年吸い続けると、約1000万円以上の費用がかかってしまうようです。

学級の様子(その2)

各学級の様子の続きです。

第3学期スタート

あけましておめでとうございます。今日から3学期がスタートしました。冬休み中は静まりかえっていた校舎に、子どもたちの元気な声が戻ってきました。始業式では、「集中して授業を受けること」 「自分の命は自分で守ること」 「新型コロナウイルス感染予防に努めること」などを話しました。これらのことも含めて、「人の話をしっかり聞く」ことが大事であると伝えました。その後、冬休みの課題の提出したり、楽しかった出来事を発表したりするなど、各学級ごとに活動を行っていました。