2022年6月の記事一覧

学校のチーム力

令和4年6月15日(木)、学校では、様々な教育活動が行われていますが、環境整備の点から学校を支えていただいている方のお仕事について紹介します。

本校の用務員さんは2名おり、校地の除草や校庭・花壇の整備など行ってくれます。今週、種から苗に育てたマリーゴールドを、花壇に植えていただきました。花がある学校、すてきですね。

事務の先生は、授業で使う教材や備品、消耗品を、必用な時にすぐ使えるように準備してくれます。様々な集金や会計事務も行います。今回、給食費についての掲示物を作ってくれました。「みんなが毎日食べる給食は、1食いくら?誰が払っているの?」回答を知ると、給食のありがたみが実感できます。

スクールサポートスタッフの方には、様々な事務の補助、校舎内の消毒をしていただいています。毎日、放課後、子どもたちが触るドア、手すり、ロッカーやトイレなどを、ハイター(主成分が次亜塩素酸ナトリウム)を薄めたものを使って消毒し、その後、水雑巾で拭き取っています。おかげで、安心・安全に生活をすることができます。

今日の授業②

令和4年6月14日(火)、6年生は体育の授業、市陸上大会の練習をしていました。100m走、走り幅跳び、ソフトボール投げの3つのグループに分かれての練習です。100m走では、スタートの仕方を確認し、スタートダッシュをしていました。走り幅跳びでは、走るスピードを生かしながら、腕をうまく使えるように心がけていました。ソフトボール投げでは、自分の記録を確認し、目標を持って練習していました。大会は、来週の6月23日(木)です。全力を出せることを期待しています。

今日の授業①

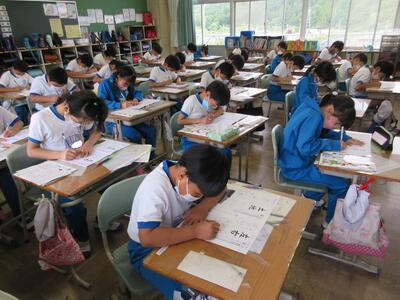

令和4年6月14日(火)、3年生は国語の授業、案内の手紙の書き方について学習していました。実際に、今日の勉強をもとに、17日の授業参観の案内を、お父さん、お母さんに、書いて届けるそうです。とてもうれしそうでした。やはり、保護者の方に自分の学習する姿を見てもらうのは楽しみなんですね。保護者の皆様も、楽しみにしてください。

4年生は書写の授業、「左右」の文字を何度も練習していました。左と右の文字、似ているようで、筆順も字形も全く違います。勉強になります。左手と右手の象形文字だそうですが、…。練習するにつれ、自信も増し、「すごいでき!」の声が聞こえたような、…。

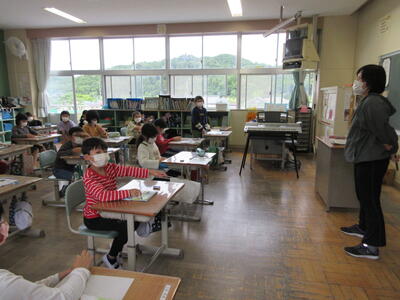

新知能検査サポート

令和4年6月14日(火)、2年生と5年生で新知能検査サポートを実施しました。この検査は、児童一人一人の学習スタイル(特性)を把握し、効果的に学習指導や支援を行うためのものです。保護者の皆様には、1学期末に通知票と一緒に個人票をお渡しします。個人票には、お子様に応じた家庭学習の参考になるような学習方法や長所を生かした学習方法がまとめてあります。

あさがお、野菜、子どもたちも成長

令和4年6月14日(火)、朝の日課の水やりを子どもたちがしっかりと行っています。1年生のあさがおは、本葉が増えています。つるを絡ませる支柱が届いたそうです。成長が楽しみです。2年生の野菜もぐんぐん育っています。キュウリはトゲトゲいっぱい、立派なものです。ミニトマト、ナス、オクラ、ピーマン、小さいながらもしっかりと実を付けています。水やりをしながら、「栄養をいっぱいあげるんだ。」の言葉に責任感と愛情を、「大きくなったらお裾分けする。」の言葉に優しさを、キュウリのトゲに気づくことに観察力を感じます。

校内服務倫理委員会

令和4年6月13日(月)の放課後に、教職員で校内服務倫理委員会を実施しました。この会は、教職員の服務倫理について、確認、協議し、不祥事の根絶を目指すものです。今回のテーマは、体罰(不適切な言動)についてでした。具体的な事例について、グループに分かれ、何が問題か、どのように防止するか、意見を交換しました。最後に、体罰防止推進員の教員が、「改めて、具体的な事例に基づき、考える機会を持つことは大切である。私たち教職員は、子どもの人権を尊重して接しなければいけない。不祥事が子どもたち、保護者、教職員、地域、さらには、教職員全体にまで大きな影響を及ぼすということを自覚する必要がある。」とまとめました。

外国語で、Criminal Game

令和4年6月13日(月)、6年生の外国語で、Criminal Gameを行いました。これは、捜査官チームが犯人を捜すゲームですが、授業では、3チームに分かれ、条件に合う人を捜すゲームとしました。一人一人にカードが渡され、自分の出身、誕生日、宝物が決められます。次に、ジャンケンをして、勝った人が質問できます。その結果を基に、チームで話し合い、条件に合う人を捜しました。

one two threeでジャンケンをし、勝った人が質問します。「No.1 Please.」「I live in France.」…

自然に英語での会話を楽しんでいました。実際に英語を話し、通じる経験は、学習意欲につながります。なお、各チームごと話し合い、該当する人を2名、しっかりと当てることができました。

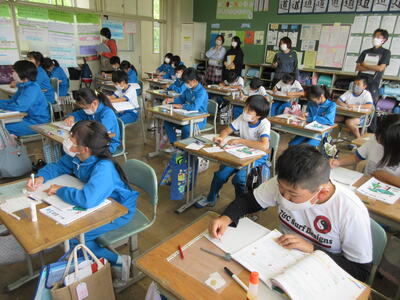

授業研究会

令和4年6月10日(金)、校内授業研究会として、5年生で算数の研究授業を実施しました。本校では、教員の授業力向上を目指し、1人1回の授業研究会を予定しています。特に、今年度は、算数において、表現力を育むための指導を工夫します。

本日の授業では、児童の学習意欲を高めるため、おにぎりとハンバーガーの安売りといった日常生活と関連付けた課題としました。また、自分の考えを持てるように数直線のヒントカードを活用したり、説明できるようにペア活動を設定したりしました。今回学んだことを利用して、さらに問題に挑戦させ、できるようになったと実感させたいと思います。

なお、放課後の事後研究会では、日常生活と関連付けた課題設定により、子どもたちの学習意欲につながったことや、自力解決させる工夫について話し合いをしました。子どもたちが「分かった」「できるようになった」「また、明日も学校に来て、授業を受けたい」と思えるような授業を目指します。

出前絵本の読み聞かせ

令和4年6月9日(木)、1・2年生が、出前絵本の読み聞かせを体験しました。読んでくださったのは、子どもの読書環境を豊かにする会の3名の会員の方です。

1冊目は、「わにさんどきっ はいしゃさんどきっ」。虫歯のわにさんと歯医者さんの同じセリフの繰り返しに大喜び。「こわいなあ」「こわいなあ」子どもたちからは、頑張ってのかけ声。

2冊目は、紙芝居「うみがめジェーンまたきてね」。後ろ足と甲羅をサメに食べられたうみがめの感動物語。3冊目は、手作り絵本「大きなにもつ」。次の展開を想像し、発表しながら聞きました。4冊目は、大型絵本「きょだいな きょだいな」。巨大なピアノ、石けん、…が登場。見ていて、聞いていて楽しくなります。5冊目は、「きょうはなんてうんがいいんだろう」。オオカミが昼寝している子豚を発見、…。安心の結果でした。6冊目は、手作り絵本「のっぺらぼう」。

子どもたちは、様々な絵本の感情こもった読み聞かせに、夢中になっていました。最後に、感想とお礼の言葉が子どもたちからありました。心に残る楽しい時間になりました。

チャレンジタイム

令和4年6月9日(木)、今朝は全校一斉にチャレンジタイムを実施しました。チャレンジタイムとは、朝の10分間、基礎的な学習内容の定着のため、火曜日に国語、木曜日に算数の学習に取り組む時間です。1年生は、数の合成と分解(5は4と1、…)、2年生は、足し算の100マス計算、3年生から6年生は、かけ算の100マス計算を行いました。10分間の学習ではありますが、毎回、集中して取り組み、力を付けることを期待します。

眼科検診

令和4年6月8日(水)、全校児童の眼科検診を行いました。学校では、教員による視力検査に加えて、眼科医による結膜炎などの眼部疾患の検査をします。今回の検査では、誰も異常が無いということで、安心しました。なお、すでに視力検査の結果は、お知らせしてありますので、必要に応じて、眼科の受診をお願いします。

今日の授業②

令和4年6月8日(水)、5年生と6年生は、体力テストを実施していました。6年生が50m走、5年生がソフトボール投げです。実施種目は、その他、握力、上体起こし、反復横跳び、立ち幅跳びなど、全部で8種目あります。自分の体力や運動能力を知り、目標を持って運動してほしいと思います。

今日の授業①

令和4年6月8日(水)、1年生の授業は、昨日に続いて「がっこうにいるひとなかよくなろう」です。事務の先生と教務主任の先生に、仕事の内容、楽しいお仕事、好きなことを質問していました。首からボードを下げ、プリントに記録する姿は、まるで新聞記者か雑誌記者のようです。コミュニケーション力、聴く力、書く力、…、様々な力がつきますね。

今日の授業②

令和4年6月7日(火)、4年生は書写の授業、硬筆です。筆順と字形について確認をしました。シーンとした静けさの中、練習しています。集中し、落ち着くことのできる時間です。

3年生は、放射線についての学習をしていました。 放射線読本と映像を活用し、基本的な知識を身に付けていきます。放射線については、中学校まで学年に合わせて学習を続けます。科学的な根拠をもとに、正しく判断できるようにするのが目的です。

今日の授業①

令和4年6月7日(火)、1年生の生活科の授業は、「がっこうにいるひととなかよくなろう」です。チーム名とどの先生に質問するかを決めました。「失礼します。1年1組の〇〇です。」校長室にも4名の子どもたちが訪れ、どんなお仕事をしているか、楽しいお仕事は、好きなことは?などの質問をしていきました。多くの人と関わり合いながら、成長してほしいと思います、

5年生は、算数の授業です。比べる数が小数の時に、何倍になるか求めます。求め方の手順を、子どもたちの言葉で確認していました。「数直線を書く、かけ算の式で表す、わり算の式に直す、…」言葉で説明できるようになると、解き方が定着しますね。

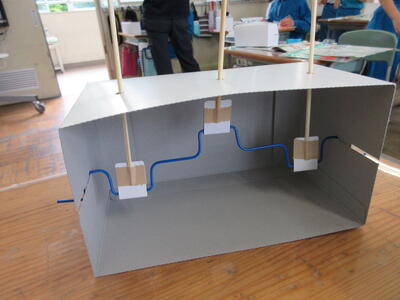

6年生は図工の授業「くるくるクランク」、クランクの動きや特徴を理解しての作品づくりです。クランク部分を製作していました。今後、作品にするには、一人ひとりの創意工夫が必要です。

今日の授業②

令和4年6月6日(月)、1年生の国語の授業では、くちばしの音読をしていました。「ふとくて、さきがまがったくちばし。…」一生懸命音読しています。練習すればするほど、うまくなりますね、

4年生の外国語活動では、好きな曜日についての会話でした。ALTの先生が好きな曜日、その曜日にどんなことをするのか英語で話し、子どもたちが内容を聞き取っていました。

5年生の図工の授業では、ボードを切って迷路を作ります。ボードに描いた線に沿って、電動糸鋸機で切断をしていました。安全にうまく操作できていました。

今日の授業①

令和4年6月6日(月)、2年生の算数の授業は、長さの計算です。12㎝5㎜+4㎝=?に挑戦していました。子どもたちのノートを見ると、間違わないように、㎝を赤で㎜を青で囲んで、計算していました。工夫が見られますね、

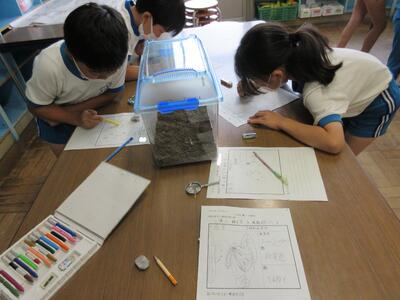

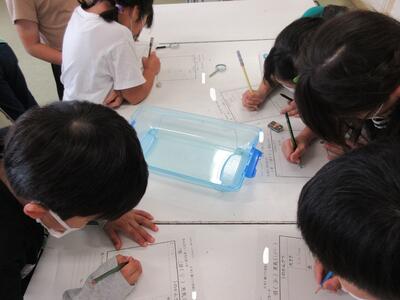

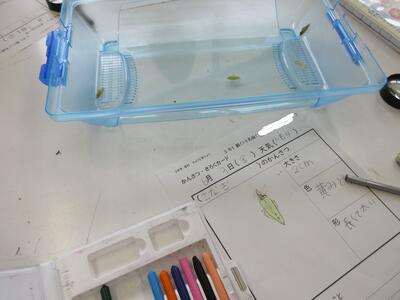

3年生の理科の授業は、モンシロチョウの観察です。ほとんどのアオムシがチョウになりました。大きさ、色、形、さらには羽根の枚数や体がいくつに分かれているかなどを観察し、スケッチしていました。色を付けて完成を目指します。

6年生の算数の授業は、分数の倍についてです。数直線を使うと、理解しやすいようです。また、求めるものを▢ではなく、文字のxやyを使って、式を立てていました。中学校での立式は、文字を使うので、今から慣れているといいですね。早く解けた子どもが友だちにヒントを出す姿も見られました。

今日の授業②

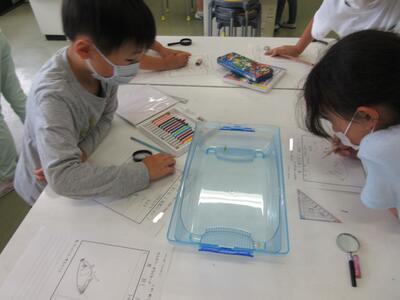

令和4年6月3日(金)、3年生の理科の授業では、学級で飼育しているモンシロチョウのさなぎの観察をしていました。色や形をよく見て、丁寧にスケッチしていきます。羽化しそうなさなぎは、色が変わってきて分かるそうです。ちなみに、今朝、羽化したモンシロチョウを窓から離したところでした。

2年生では、家庭学習、自学(自主学習)の説明をしていました。小学1・2年生の場合、音読、宿題、自学で30分の家庭学習を目標としています。学力の向上のためには、授業の中で理解することと合わせて、定着させるための家庭学習が必要です。小学校の時に、家庭学習の習慣がつくと中学校に行っても安心です。上遠野小学校では、全ての学年で、自学に取り組みますので、是非ご家庭でも、励ましのお声かけをお願いします。

6年生の社会の授業では、「命を守るまちづくり」というテーマで、復興での市の変化について調べていました。あらためて、震災、復興について学ぶことは大切ですね。

今日の授業①

令和4年6月3日(金)、5年生は算数の授業、「小数の倍」の学習です。▢を用いた式、▢×0.8=240を「▢を0.8倍すると240になる」と説明したり、▢にあてはまる数の求め方を近くの席のお友だち話し合っていました。

4年生は美術の授業、テーマは、「立ち上がれ!ねん土」です。ねん土を板や棒などにしたものを組み合わせて、立ち上がった形を作るそうです。今日は、接着剤用のねん土を水で延ばし終わり、作り始めるところでした。工夫した作品を期待します。

3年生は音楽の授業、「キラキラおひさま」です。ドレミで歌ったり、リズムを手拍子で打ったりして、指の動きを確認したりして、鍵盤ハーモニカで演奏する準備をしていました。

今日の授業

令和4年6月2日(木)、2年生は音楽の授業、動物ラップであそぼうでした。動物の名前と鳴き声を入れて動物ラップをつくります。手拍子「パチパチ」「犬」「パチパチ」「ワンワン」、手拍子「パチパチ」「ニワトリ」…、手拍子「パチパチ」「コアラ」…、いろいろ出てきます。リズミカルに、ノリノリで発表していました。

〒972-0161

いわき市遠野町上遠野字本町68

TEL 0246-89-2510

FAX 0246-89-3167