2022年12月の記事一覧

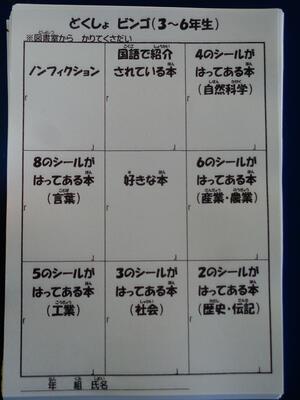

大休憩の様子(図書室の様子)

今日は、とても寒く雨模様だったせいか、たくさんの子供たちが図書室に本を借りに来ました。図書室の模様も12月にぴったりの楽しい雰囲気になっています。読書ビンゴの用紙に書いてある本を借りている子もいました。

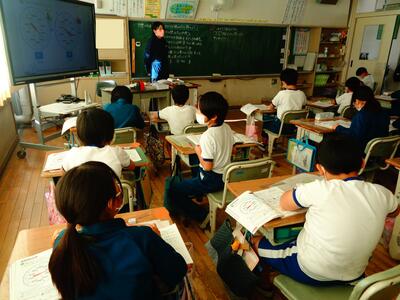

授業の様子

今日は、2年生と5年1組、6年生の授業の様子をお知らせします。

<2年1組 国語科「わたしはおねえさん」>

主人公の「すみれちゃん」がしたことやいったことをプリントに書き出しています。ていねいな文字で書いています。

<2年2組 算数科>

前の時間に8のだんの九九を作ったものをもとにして、いろいろな数の見方を学習する時間です。上の学年で学習する、交換の法則や分配の法則などの計算のきまりにつながる学習です。

<5年2組 算数科「比べ方を考えよう」>

5年生の算数科の学習の中でもなかなか理解が難しい単元です。比較することや割合を求めることは、日常でも使うことが多いので、しっかり身につけてほしいと思います。

今日の5校時に、筑波大学附属小学校の先生が、5年2組の子供たちと学習するところを市内の学校の多くの先生方が参加に来ます。そのため、今日は1日多目的室で学習しました。

<6年1組 算数科「データの特徴を調べて判断しよう」>

集団の傾向を捉えるために、統計的な問題解決の方法を用いて、多面的に分析し問題を解決する力や、解決した結果を振り返り、考察することができるようにすることをねらいとした単元です。いろいろな分析の方法を身につけているところです。

<6年2組 外国語科「Let's think about our food」>

いろいろな食べ物の産地を調べてきたことを、みんなの前で発表しています。調べたことをみんなに伝えるように発表できたでしょうか。

今日の給食

<献立> ご飯、なめこと野菜のみそ汁、あじフライ、牛乳

<一言> 味噌の原料の大豆には、成長に欠かすことのできない、質の良いタンパク質が多く含まれています。3年生の国語では、「すがたをかえる大豆」で、大豆の学習もしています。3年生以上のお子さんがいれば、そんなお話をしてはいかがでしょうか。

授業の様子

今日は、3年生と5年生の様子をお知らせします。

<3年1組 外国語活動「ほしい形を集めよう。」>

友達と会話をして、自分のほしい形を集めていくます。いろいろな人と会話をしています。

<3年2組 学級活動「放射線は何に気をつければいいの?」>

放射線について正しく理解すること、放射線から身を守るととについて学習しています。

<5年生 体育科「ボール運動」>

ボール運動として、バスケットボールをしています。3対3で主にパス中心のゲームによって、パスの仕方を習得しています。

今日の給食

<献立> 黒糖パン、鶏肉とじゃがいものスープ、かぼちゃコロッケ、ミニフィッシュ、牛乳

<一言> 今日のパンに使われている黒糖には、体を動かすのに必要な栄養素が含まれていて、疲れを取り、脳を活発に動かすことができます。また、血液のもととなる鉄分も含まれているので、貧血にも効果があると言われています。給食の時間に、放送で子供たちに伝えていますが、体のためにそれぞれの食べ物にある栄養が大切であることをご家庭でも話題にしていただければ幸いです。

授業の様子(3年生)

3年生の授業の様子について、お知らせします。

<3年1組 国語科「たから島のぼうけん」>

たから島の地図を見て物語の内容を想像する学習です。物語の内容の参考にするために、友達と話し合っています。内容を考えているときに思いついたことをタブレットにメモしておくということで、使用しても良いことを伝えています。子供たちは、さっそくタブレットを活用しようと手に持ちながら話し合いを進めています。

<3年2組 算数科「重さをはかって表そう」>

はかりの読み方を調べる学習をしています。この時間のまとめ「数直線を読むときと同じように考えればいい。」にたどり着いたところです。はかりの目盛りは、円になっているので混乱しやすいのですが、直線に直すとこれまで学習してきた数直線と同じに考えられるわけです。「これまでの学習と同じ方法でできる。」「これまでの学習のここを変えて考えればできる。」という考え方が大切です。

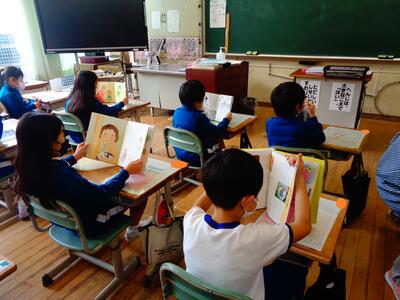

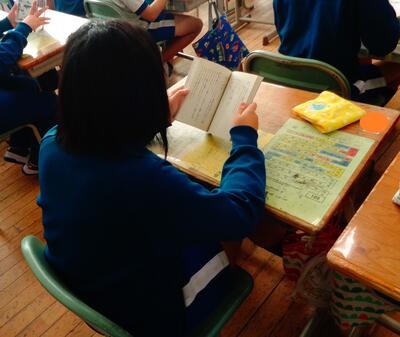

よむよむタイム

今日の朝の活動「よむよむタイム」の様子をお知らせします。1年生、2年生、4年生の様子です。本を広げ、集中して読んでいる姿、うれしくなります。

「読書活動によって脳に違いがあらわれる。」(東北大学 川島隆太教授の講演より ※ 最後に補足します。)ということを聞きました。これからも積極的に読書活動を進めていきたいと思います。

<1年生>

<2年生>

<4年生>

◇「読書活動によって脳に違いがあらわれる。」

これは、いわき市PTA研究大会の時に、「子どもの才能を伸ばす秘密」という演題で、脳機能イメージング研究の第一人者である東北大学の川島隆太教授の講演会の中で、川島先生がおっしゃったことです。脳の科学の立場からお話しされたことの中から、いくつかの項目について、箇条書きでお知らせします。

1 読書により創造力を伸ばす実験(創造性テストを実施)より

・ 読書によって創造力が高まる。

・ 「読書が友」という子・・・大脳の左脳がより発達する。

・ 読書活動によって脳に違いがあらわれる。

・ デジタルコンテンツは良くない。紙面の方が良い(紙の読書が良い)。

2 読み聞かせは心の脳を育む

<子供にとって>

・ 感情、情動にかかわる脳が発達する。

・ 語彙が増える。理解する力が高まる。

・ 問題行動が減る(子供が安心するため)。

・ 「私を見て」と泣くことや機嫌が悪いことが減る(子供が安心するため)。

<親にとって>

・ 我が子の心を理解しようとする。

・ 子供の気持ちが安定するので、子育てのストレスが減る。

・ 子育ての時間が圧縮される。

※ 読み聞かせで時間を使うことが、子育てにかかる時間を減らす。

11月30日(水)もボランティアの方々による読み聞かせが実施されました。その時の様子をホームページに掲載することはできませんでしたが、各学級での読み聞かせありがとうございました。

講演の中で、川島先生は、学校における読み聞かせでも十分に効果が期待できるということを話していました。

これからも、各家庭のご協力をいただきながら、読書活動に力を入れて参りたいと思います。よろしくお願いします。

避難訓練

本日、地震を想定した避難訓練を実施しました。12月に入り、急に寒くなってきましたが、防寒対策をして実施することができました。

どの学年も、担任の指示に従って、静かに避難することができました。

全体会では、次のことを話しました。

1 地震が発生したとき、被害を最小限に抑えるためには、一人一人が慌てずに適切な行動をすることが極めて重要なこと

2 そのためには、地震について関心を持ち、いざというときに落ち着いて行動できるよう、日頃から地震の際の正しい心構えを身につけておくことが大切なこと

3 地震の際に発生する津波の被害に関すること

最後に、避難訓練に真剣に取り組むことの大切さを話しました。避難訓練の他の活動においても、「真剣に学ぶ子」であるように今後も指導していきたいと思います。

5年生の宿泊活動の最後のプログラム「いわき震災伝承未来館」の見学に行く前に、5年生の児童から、「『東日本大震災の時、あなたがおなかにいたんだよ。』とお母さんに言われました。そして、その時の話を聞きました。だから、震災伝承未来館に行って見てみたいです。」ということを聞きました。本校の小学生は、ほとんどが、震災当時生まれていません。この機会にぜひ、震災のことや防災についてご家庭でも話し合っていただければ幸いです。

<避難しているときの様子>

〒971-8151

いわき市小名浜岡小名字台ノ上1の1

TEL 0246-54-2626

FAX 0246-54-2627

onahama1-e@city.iwaki.fukushima.jp