2022年12月の記事一覧

第2学期 終業式

今日で、81日間(台風により1日臨時休業)の第2学期が終了となります。明日から、子供たちが楽しみにしている冬休みが始まります。

第2学期終業式の後、各学級で学級指導を行い冬休みの生活について指導した後、下校しました。子供たちは、明るく元気にあいさつをして帰って行きました。3学期1月10日、また元気な子供たちに会えることを楽しみにしています。

保護者の皆様、地域の皆様、2学期も本校の教育活動にご理解とご協力をいただきましてありがとうございました。

◇ 第2学期終業式(オンラインにより実施)

<児童発表>

1年生、3年生、5年生の代表それぞれ1名ずつ、2学期の反省、冬休み・新年への期待や抱負などを発表しました。自分の2学期の学習や生活を振り返り、これからの目標をしっかりと定めてがんばっていこうという意思を、はっきりと発表することができました。

<1年生>

「2学期がんばったことと、これからがんばりたいこと」

私が2学期がでがんばったことは、カタカナと漢字を丁寧に書くことです。はじめは上手に書けなかったけれど、お手本をよく見て、丁寧に書くようにしたら、きれいに書けるようになりました。今は、新しく習ったカタカナや漢字を使うことができとても楽しいです。

これからがんばりたいことは、二つあります。

一つはなわとびです。友達と休み時間になわとびをすることが楽しいです。けれど、友達のように何回も跳べません。冬休みもたくさん練習して、何回も跳べるようになりたいです。

二つ目は、あいさつです。今までもあいさつはしていたけれど、いつでもどこでも相手にはっきり聞こえるように、元気よくあいさつをしたいです。

(※ 漢字表記に直しています。)

<3年生>

「2学期の反省と新年のめあて」

僕の2学期の反省は、三つあります。

まず一つ目は、国語です。国語の時間で文を書くときがありますが、漢字を忘れてしまいます。そういう時は、いつもひらがなで書いてしまいます。

二つ目は体育です。体育では足が痛くても最後まで走ったり、自分で工夫して動いたりすることができました。ですが、ルールを忘れて、勝手に動いてしまうときがあったので、そこを直したいです。

三つ目は自分の生活です。僕は、宿題をよく忘れていました。つらいことをやるのがいやだったからです。でも、最近はがんばって全部できるようになりました。

この三つの反省から、新年のめあてを三つつくりました。

一つ目は、漢字を全部おぼえることです。忘れないように自学でたくさん練習しようと思います。

二つ目は、なわとびです。僕はなわとびが少し苦手で、長い時間できる技が少ししかありません。特に「はやぶさ」は、10回以上跳べないので、がんばりたいです。たくさん練習して今までの記録を越せるようにしたいです。

三つ目は、習い事の前に絶対宿題を終わらせることです。家に帰って、ランドセルを置いたらすぐにやろうと思います。

このめあてを達成するために、冬休みは、たくさん漢字の練習や、なわとびの練習を毎日30分やろうと思います。宿題は毎日1時間以上やって後の時間は楽しく遊ぼうと思います。

<5年生>

「2学期の反省と冬休みと3学期の抱負」

僕が、2学期特にがんばったことことは、三つあります。

まず、学習面では、学期に2回行われる漢字50問テストです。学級の目標は、90店以上とることでしたが、10月のテストでは、一発で合格できず、再テストの合格でした。12月のテストでは、毎日漢字練習をがんばったせいか、一発で合格することができたときは、とてもうれしかったです。

次に、運動面では、学習発表会で行った「ダブルダッチ」です。練習を始めた頃はなかなかうまくできませんでしたが、先生にコツを教えてもらったり、毎朝、みんなと体育館で練習したりして、上手にできるようになりました。

最後に生活面です。僕の目標は、「毎日宿題を提出する。」ことです。たくさんの宿題が出ても忘れずにしっかりと提出できました。3学期も忘れずにがんばりたいです。

明日から、待ちに待った冬休みです。楽しみなのは、お正月に「初詣」に行っておみくじを引いたり、お雑煮おせち料理を家族で食べたりすることです。

そして、3学期は自分でやれることは積極的に自分でやることが目標です。

あと3ヶ月で小名浜一小の最上級生になります。6年生の姿をよく目に焼き付け、りっぱな6年生になれるよう心の準備をしていきたいです。

<校長先生のお話>

校長から、次のような話をしました。

8月25日にスタートした81日間の2学期、学習発表会、持久走記録会、修学旅行、宿泊活動、見学学習、縦割り班活動など、たくさんの行事などがありましたが、特に、3年ぶりに実施した学習発表会では、どの学年もみんなで力を合わせて作り上げた、すばらしい演技でした。

その他に、保健の先生が中心になって進めてくれた、食育や保健の学習、そして毎日の教室での国語や算数などの学習などは全て、小名浜第一小学校の教育目標、「真剣に学ぶ子」「思いやりのある子」「体も心も強い子」になるためにやってきたことです。みなさんも、自分の2学期の目標について、良くできたこと、もう少しがんばらなくてはいけないことなどをしっかり振り返ってください。

ここで、学校の廊下や階段に貼ってある行事の感想や振り返りの言葉をその中から、二人の感想を紹介しました。一人は、5年生の宿泊活動の感想です。筋肉痛になっても、景色の美しさを感じたり、友達と活動する楽しさを感じたりしたこと、「思いやりのある子」の姿だと思います。

もう一人は、6年生の持久走記録会の振り返りです。走りたくないなあという気持ちに負けず、最後まで諦めないで、本気で走ったこと「体も心も強い子」の姿だと思います。

最後に、冬休み中のお願い4つお話しします。

1つ目は、「自分の命は、自分で守る」です。

2つ目は、小名浜一小の合い言葉「あいさつ、返事、言葉遣い」です。心のこもった、相手を思いやる「あいさつ、へんじ、言葉遣い」をお願いします。

3つ目は、読書、本をたくさん読んで欲しいことです。読書は、脳の働きを良くします。

4つ目は、インターネットやスマホ、ゲームは、おうちの人との約束を決めて、約束を守ってするようにしてください。

1月10日の第3学期の始業式の日には、元気で晴れやかな顔の皆さんと会えることを楽しみにしています。

<保護者の皆様へ>

子供たちへは、冬休み中のお願いとして4つ話しました。ぜひ、冬休み中、子供たちと話し合っていただければ幸いです。

特に、インターネットやスマホ、ゲームの使用については、お子さんと約束を決めて使用させるようお願いします。ルールの例として、次のことを参考にしてみてください。

◇ ルールの例

〇 利用時間や利用時間帯を決める

〇 課金 はしない、 料金 の限度も決める

〇 個人情報 の書き込みはしない

〇 動画や写真投稿サイト へは、投稿しない

〇 出会い系サイト等の有害サイト を利用しない

〇 掲示板等への 書き込み はしない

〇 メールやライン等の通話の相手を決める

〇 ブログやプロフィールサイト等を作らない

今日の給食

<献立> チキンライス、わかめと野菜のスープ、もみの木ハンバーグ、米粉カップケーキ

<一言> 今日の給食は、クリスマスメニューです。もみの木の形のハンバーグや米粉カップケーキもついています。2学期最後の給食でした。

小名浜給食調理場の皆様、毎日おいしい給食をありがとうございました。また、季節や年中行事、いわきの食材を取り入れた献立など、食育を行うにふさわしい食事を提供いただき、本当にありがとうござます。

3学期、またお世話になります。よろしくお願いします。

図書ボランティアの方々により「しおり」をいただきました

昨日、図書ボランティアの方々より、1年生から5年生までの子供たちと職員へということで、このような素敵なしおりをいただきました。表、裏とも一つ一つ手作りのオリジナルのしおりです。6年生へは、卒業記念として、3月に贈る予定だそうです。

これまで、図書ボランティアの方々がていねいに作ってくださいました。昨日仕上げの作業をしている様子と各学級に贈る予定のしおりです。

<各学級でいただきました>

図書ボランティアの方々に代わって、 本を読むときに使ってほしい、本に親しんでほしい、本好きになってほしいという図書ボランティアの方々のお気持ちとともに、各学級で子供たち一人一人にしおりを贈呈しました。

子供たちのうれしそうな様子です。本当にありがとうございました。

校長と教頭もいただきました。ありがとうございました。

今日の給食

<献立> みそラーメン、野菜春巻き、みかん、牛乳

<一言> みかんには、病気から体を守ってくれたり、疲れを取ってくれたりするビタミンCや、皮膚や粘膜を丈夫にするβカロテンが多く含まれています。みかん1個で、1日に必要なビタミンCの3分の1の量を手軽に取ることができるそうです。こたつに入ってみかんを食べる風景が頭に浮かんできます。

授業の様子(6年生 総合的な学習の時間)

6年生は、総合的な学習の時間で資源エネルギーのことや日本のエネルギー事情について調べています。インターネットや本など様々な資料をものに自分の考えをまとめています。そして、ノートやプリントにまとめたり、発表のためにプレゼンソフトで用いてまとめたりしています。

<6年1組>

<6年2組>

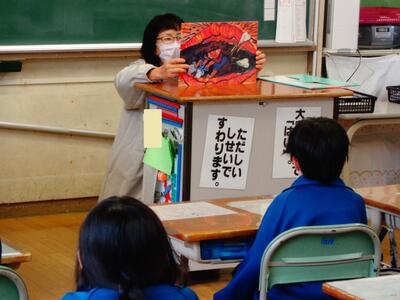

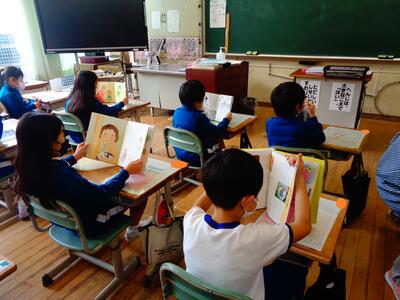

図書ボランティアの方々による読み聞かせ

本日、2学期最後の図書ボランティアの方々によります読み聞かせが実施されました。今日は、下学年としおか学級です。

間もなくクリスマスやお正月を迎えることもあって、そんな行事や今の季節に合わせて読み聞かせの本を選んでくださいました。

<1年1組>

<1年2組>

<2年1組>

<2年2組>

<3年1組>

<3年2組>

<しおか学級>

<お気軽にどうぞ>

読み聞かせのある日に毎回、図書ボランティアの募集しています。読み聞かせの後などに、読み聞かせや読書、本のことなどについての情報交換もできると思います。

また、読み聞かせしている様子を見学される方も歓迎いたしております。ぜひ、集中して聞いている子供たちの姿をご覧ください。

本日、保護者の方が読み聞かせの様子を見学してくださいました。寒い中、また朝のお忙しい中、学校へ来てくださりありがとうございました。

3学期も読み聞かせを行う予定です。日程が決まりましたらホームページ等で連絡いたします。少しでも興味・関心がありましたら学校までご連絡ください。

今日の給食

<献立> ご飯、打ち豆入り味噌汁、かぼちゃのいとこ煮、いわしの生姜煮、牛乳

<一言> 冬至の日献立です。今年の冬至は12月22日ですが、給食には、2日早く登場しました。

冷蔵庫などがなかった時代に、長く保存ができるかぼちゃは、冬場にビタミンがとれるとても貴重な野菜でした。「冬至かぼちゃ」の料理を食するとともに、昔の人の知恵や便利になった現代のことについて、ご家庭で話し合ってみてはいかがでしょうか。

授業の様子(1年生、2年2組、しおか学級)

今日は、1年生と2年2組、しおか学級の授業の様子をお知らせします。

<1年生 体育科「ボールゲーム」>

体育館もとても寒く、凍りそうなくらいでしたが、ボールを使った運動やゲームをしていました。

<2年2組 タブレット端末の活用>

ICT支援員の協力のもと、タブレット端末の使い方について学習しています。導入されているソフトの使い方や写真や動画の撮影や保存の仕方などを練習しています。

<しおか学級>

しおか2組では、3口のひき算の問題に挑戦していました。数が少しずつ大きくなって、だんだん難しくなっていきますが、あきらめずがんばっていました。

しおか3組では、さつまいものつるでつくったリースに飾りをつけていました。つけるものやつける場所を工夫して、オリジナルのリースを完成させていました。

大休憩の様子

今日はとても寒い1日でした。日向にいても寒くて、震えるほどでした。しかし、大休憩の時間には、校庭でたくさんの子供たちが遊んでいました。半そで短パンで遊んでいる子供たちもいて、「子供は風の子」ですね。

今日の給食

<献立> ご飯、キムチチゲ、鱈フライ、グレープゼリー、牛乳

<一言> 今日は、魚食給食の「鱈フライ」です。鱈は一年中食べられますが、冬が旬の魚ですね。これからの寒い季節は、鱈の鍋もいいですね。

鱈には体をつくる良質のタンパク質は、貧血を予防するビタミンB12が多く含まれているそうです。その他、体を元気にしてくれるリンが多く含まれているなど、成長期の子供たちに必要な栄養素が多いそうです。

授業の様子(国語科)

4年1組の国語科の授業の様子です。「感動を言葉に」で、詩を書いてみようという単元です。

書きたいことを決めること、詩の組み立てを考えること、言葉を選んで気持ちが伝わるように書いていくことなどを学習しています。どんな詩ができるか楽しみですね。

授業の様子(算数科)

今日の授業の様子をお知らせします。1年1組と2年1組の算数の授業です。

<1年1組 算数科「どんなけいさんになるのかな?」>

子供たちは、これまでたし算やひき算を学習してきました。ここでは、絵に表されているような具体的な場面から、たし算とひき算を見つけ出し、計算の意味と結びつけて解決していこうとする力を育てているところです。

<2年1組 算数科「九九をつくろう」>

箱の中のチョコレートの数をいろいろな求め方を考えているところです。ここでは、同じ数のまとまりをどうつくって、九九を利用するか考えることが求められます。どんな求め方をしたのか説明できるといいですね。

今日の給食

<献立> 食パン、ポトフ、鶏肉のハニーマスタードソースかけ、コーヒー、牛乳

<一言> 毎月17日は、減塩推奨デー「いわきひとしおの日」と定められています。今日の揚げた鶏肉に、ハニーマスタードソースをかけているそうです。にんにくやマスダードなど、香り、うま味、酸味を組み合わせることで、塩分が少なくてもおいしく食べる工夫ですね。

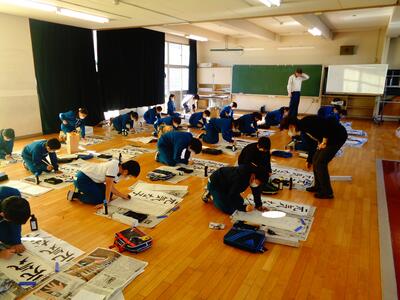

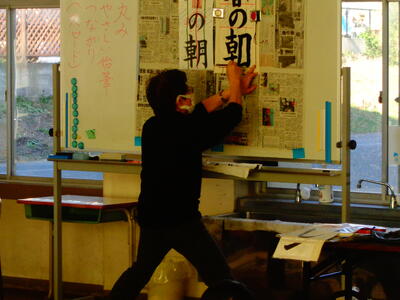

書き初め指導(3~6年生)

昨日と今日の2日間に渡って、3~6年生の書き初め指導を丹先生にしていただきました。

昨日は、1・2校時3年生、3・4校時4年生の指導、今日は、1・2校時6年生、3・4校時5年生の指導と2日間びっしりの指導でした。どの学年も多目的室で学年全員そろっての学習で、書き初めをしているということを実感する時間でした。

今回指導していただいたことをもとに、冬休みも練習して、満足のいく作品を仕上げてほしいと思います。

丹先生、2日間本当にありがとうございました。

<3年生>

<4年生>

<5年生>

<6年生>

授業の様子(6年生 ユネスコって何?)

6年生は、昨日の総合的な学習の時間に、いわきユネスコ協会の佐久間先生、西山先生、阿部先生、鈴木先生の4名の先生方をお招きして「ユネスコ出前授業」を行いました。

「ユネスコ」とは何かから始まり、ユネスコの目標としていること、具体的な活動そして私たちにできることについて講師の先生方のご指導の下、学習しました。

豊富な資料をもとにした説明や自分達の生活を見直すためのアドバイスをいただきながら、ユネスコと私たちの生活とのつながりについて学ぶことができました。

4名の先生方、大切なことをたくさん学ばせていただき、本当にありがとうございました。

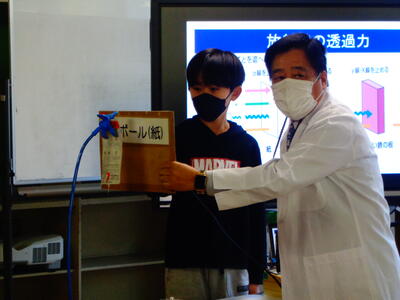

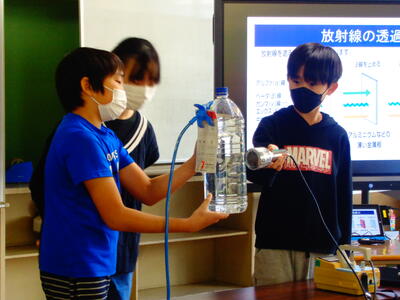

授業の様子(5年生 放射線教室)

昨日の5・6校時、5年生は、学級活動の時間に、放射線について学習しました。

講師は、医療創生大学客員教授の石川哲夫先生です。

放射線は、見えない、聞こえない、触れない、味わえない、におわないもので、五感のいずれででも認識することのできないものであることを確認した上で、「放射生物質」「放射能」「放射線」はそれぞれ表しているものの意味が違うことなど、放射線について正しく理解することができました。

また、特殊な装置や測定器によって、可視化したり存在を確認したりして、放射性物質や放射線についてイメージすることができたようです。そして、放射線から身を守るにはどうすれば良いのかについても理解することができました。

石川先生、いろいろな提示物や実験装置などで分かりやすく説明していただきありがとうございました。

今日の給食

<献立> ツナご飯、オニオンスープ、ひじきシュウマイ、牛乳

<一言> 今日は、鹿島小学校のリクエストメニューです。12月7日のりんごも鹿島小学校のリクエストメニューでしたが、作業の関係で分けたそうです。ツナご飯は、大人気のメニューですね。みんなたくさん食べたのではないでしょうか。

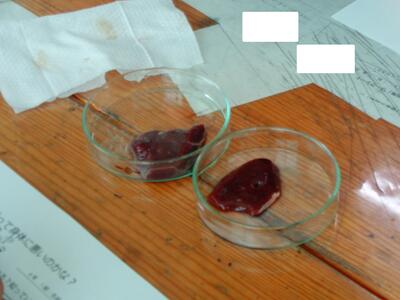

授業の様子(6年生 保健)

6年生は、体育科の保健領域で、「病気の予防」について学習します。2学期に学習した内容は、「薬物乱用の害と健康」「喫煙の害と健康」「飲酒の害と健康」についてです。

「薬物乱用の害と健康」については、12月9日に外部講師による授業を行いました。「喫煙の害と健康」については、12月13日に担任と養護教諭のTTで授業を行いました。

そして本日は、「飲酒の害と健康」について、担任と養護教諭のTTで授業を行いました。アルコールを肝臓が分解してくれるのですが、アルコールによって肝臓はどのように変化するのか、豚の肝臓で実験しました。肝臓の色が白くなり、固くなったことを手で触れて確認しました。肝臓の組織が壊れるということを実感しました。

また、アルコールを飲み過ぎて酔ったときの疑似体験をすることにより、正常なときと異なる状況であることも体験しました。

子供たちは、自分の健康や家族の健康についての意識を高めたようです。

<薬物乱用防止教室>

<飲酒の害と健康>

授業の様子(1年生 学級活動)

昨日、学級活動の時間に保健指導として手洗いのしかたについて学習しました。始めに手洗いをした後に光を当てて、しっかり洗えていたが確かめました。子供たちは、しっかり洗ったと思っていたけれど、光が当たってしっかり洗えていないところがあることを知って、「ちゃんとせっけんをつけて、手をあらいたいとおもいました。」と感想を書いていました。

昨日は、1年1組で授業を行いましたが、1年2組でも過日行いました。感染症予防のためにも、手洗いは大切ですので、学校でも家庭でもしっかり手を洗うよう声をかけていただければと思います。

生け花教室(6年生)

6年生は、総合学習の時間に生け花を体験しました。吉田先生、佐原先生、後藤先生の3名の先生方に生け花のことについて説明していただき、その後、実際にそれぞれの鉢に説明していただいた、主枝や客枝、中間枝を生けて、オリジナルの鉢を作りました。

子供たちは、指導していただいたことをもとに完成させた自分の生け花に満足していました。

いろいろな生け方をした作品も飾っていただき、花のある豊かな、潤いのある生活についてお話ししていただきました。

授業の様子(しおか学級)

しおか学級で育てていたさつまいもの収穫をしました。土を掘っていったらたくさんの大きなさつまいもが出てきました。子供たちは、大きなさつまいもに大歓声でした。食べるのも楽しみですね。

今日の給食

<献立> ポークカレーライス(麦ご飯)、青菜とベーコンのソテー、牛乳、夢オレンジゼリー

<一言> 昨日のメールでもお知らせしましたが、「夢オレンジゼリー」が提供されました。オレンジの味が濃いゼリーでした。

授業の様子(しおか学級)

<タブレット端末を使って>

タブレット端末を用いて、ドリル学習やお絵かきなどをしています。自分で操作して学習を進めています。

<リースづくり>

先日、子供たちは、しおか学級の畑で作っていたさつまいものつるを取りました。そのつるを使って、リースづくりをしました。オリジナルの素敵なリースができあがりました。

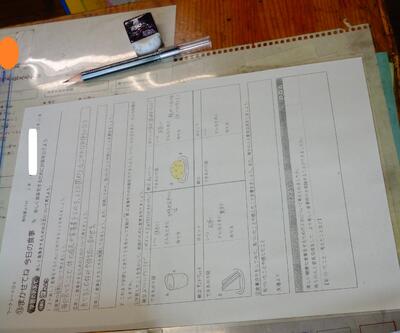

授業の様子(6年生)

昨日の授業の様子になりますが、6年生の授業についてお知らせします。

<6年1組 家庭科「まかせてね 今日の食事」>

冬休み前に、とっておきの単元ですね。食事の役割や楽しく食事をするための工夫について考えた後、家族が喜ぶ食事つくりの計画を立てているところです。色まで塗ってほぼ完成したメニューを紹介します。各自作成したメニューを冬休み中に実際に作ってみるといいですね。

<6年2組 道徳科「夜空~光の旅」>

今では、宇宙ステーションや民間企業による月着陸船が打ち上げられるなど、宇宙が少し身近に感じられるようにはなってきましたが、謎は多く、人間の力ではどうすることもできないことがほとんどです。

今日の授業は、資料「夜空ー光の旅」をもとに、人間の力を超えた大いなるものに気づき、感動する心情を育てることをねらいとした授業です。

授業の様子(3年生 外国語活動)

3年生の外国語活動の様子です。前回友達同士でほしい方を伝え合う学習をしながら、三角形や四角形、円などを英語で会話をしていました。その時の形を利用して、カードを作成しています。カラフルなカードがほぼ完成しました。

<3年1組>

<3年2組>

授業の様子(2年生 体育科)

持久走記録会も先週実施できたので、体育科では持久走以外の運動を行っていました。今日学習していたのは、「ボールゲーム<ボールけりゲーム>」です。

相手にぼーるを蹴ってパスしたり、ボールを蹴りパスしながら移動する動きなどをしています。

今日の給食

<献立> ご飯、ご汁、豚丼、はちみつレモンゼリー、牛乳

<一言> 今日は、小名浜東小学校のリクエストメニューです。牛丼のリクエストだったそうですが、今回は豚丼にしたそうです。小名浜東小学校から「野菜が不足しないように、レモンゼリーでビタミンがとれるように栄養のバランスを考えました。おいしく食べてください。」というメッセージがありました。

大休憩の様子

太陽の光が校庭に降り注いではいたものの、風が冷たく寒い大休憩でしたが、たくさんの子供たちが校庭に出て遊んでいました。先週で持久走記録会が終わり、ボールを使っての遊びも大丈夫となったこともあり、それぞれ楽しそうに遊んでいました。

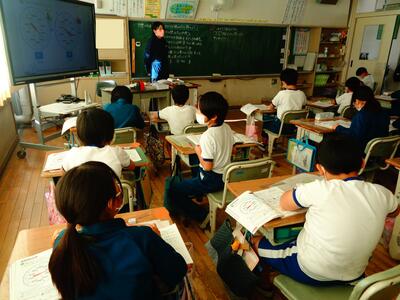

よむよむタイム

12月12日月曜日、今週もスタートしました。今朝は、かなり冷えましたが、子供たちは、登校した後、朝の活動をしたり、よむよむタイムで読書をしたりしていました。

5、6年生の読書をしている様子です。集中して本を読んでいる姿、さすが高学年ですね。

<5年1組>

<5年2組>

<6年1組>

<6年2組>

<「親子で読書」へのご協力ありがとうございます>

「親子で読書」への参加、ありがとうございます。近日中に「図書館便り №5」でもお知らせしますが、寄せられた感想を読ませていただき、各家庭で有意義な時間を過ごされたことを感じ取ることができました。

お忙しい中、「親子で読書」の時間をつくっていただきありがとうございました。

今日の給食

<献立> うずまきパン、白菜のクリームシチュー、オムレツミートソースかけ、牛乳

<一言> 今日のオムレツには、トマト味のミートソースがかかっていますが、いわき市でもハウス栽培が盛んになり、一年中出回るようになりました。先日は、りんごに関することわざを紹介しましたが、トマトにも「トマトが赤くなると医者が青くなる」ということわざがあります。他にもいろいろなことわざがありそうですね。

持久走記録会(1~4年生)

昨日に引き続き、本日も好天に恵まれたので、持久走記録会を、1・2年生を2校時に、3・4年生を4校時に実施しました。

自己ベストの記録が出たり、新記録が出たりと子供たちの頑張りが見られました。何より、子供たちは、最後まであきらめず一生懸命走り通しました。

本日も、多くの保護者の皆様が、応援に駆けつけてくださり、子供たちも力が倍増したのではないかと思います。お忙しい中、子供たちに、あたたかい声援をいただき本当にありがとうございます。

<1年生女子>

<1年生男子>

<2年生女子>

<2年生男子>

<3年生女子>

<3年生男子>

<4年生女子>

<4年生男子>

今日の給食

<献立> 麦ご飯、さつまいものみそ汁、あんこうの唐揚げ、茎わかめの炒め煮、牛乳

<一言> 毎月7日は魚食の日ですが、今日8日魚食給食です。今日の魚は、いわきの港に水揚げされた常磐ものの「あんこう」だそうです。あんこうの唐揚げなんてあまり食べないのではないでしょうか。あんこうの唐揚げと言われなければわかないかもしれません。

持久走記録会(5、6年生)

雨天や校庭のコンディションの影響で実施できなかった持久走記録会を、本日、5、6年生のみですが実施しました。全体での準備運動の後、5年生女子、5年生男子とスタートしました。最後まであきらめず走りきりました。

延期、延期と予定を変更したにもかかわらず、多くの保護者の皆様が応援に駆けつけてくださり、子供たちも後押しされたのではないかと思います。お忙しい中、子供たちの勇姿を見ていただき、また、あたたかい声援をいただき本当にありがとうございます。

<5年生女子>

<5年生男子>

<6年生女子>

<6年生男子>

<お知らせ>

明日12月9日(金)は、1~4年生の持久走記録会を実施する予定です。

○ 1、2年生・・・2校時

○ 3、4年生・・・4校時

お忙しいこととは思いますが、よろしければ、子供たちへの応援よろしくお願いします。

委員会活動

2学期最後の委員会活動を、昨日行いました。2学期の反省や今できる活動を行うなど、どの委員会も一生懸命活動していました。

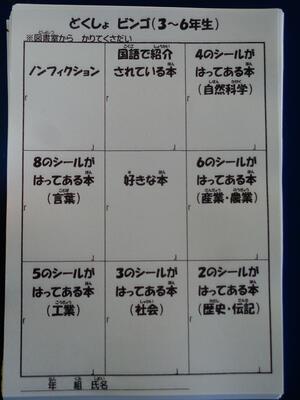

<図書委員会>

「読書ビンゴ」の景品づくりもしています。

<放送委員会>

全校生に向けた話し方はどうしたらいいのかなど、考えています。

<体育委員会>

持久走記録会ができるよう、グランドコンディションを整えています。

<保健委員会>

冬休み中の歯磨きカレンダーの作成もしています。

<環境委員会>

花壇の手入れをがんばっていました。

<給食委員会>

2学期の活動を反省し、明日からの活動に生かすように話し合いをしています。

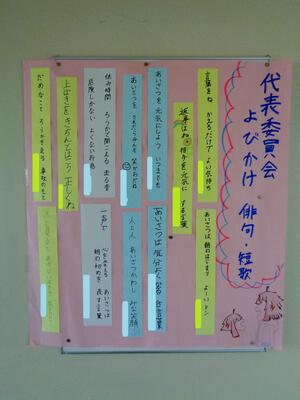

<代表委員会>

「あいさつ、返事、言葉遣い」の合い言葉を全校生に呼びかけてくれています。

校外子ども会

昨日ですが、校外子ども会を実施しました。登校班ごとに集まって、登下校の仕方や校外での過ごし方について反省、これからも交通ルールを守って登下校したり、安全な遊び方について考えたりしました。しっかり反省している様子をいくつかの班だけではありますがお知らせします。

ご家庭でも登下校のことについて、心配なことなどありましたら学校へ連絡いただければ幸いです。

今日の給食

<献立> けんちんうどん、野菜かき揚げ、りんご、牛乳

<一言> りんごは、鹿島小学校がリクエストしてくれたそうです。今日出されたりんごの品種は福島県の「ふじ」だそうです。「1日1個のりんごで医者いらず」など、世界各国のことわざに多く登場するほど、栄養がたくさん詰まった果物だそうです。

授業の様子(4年生、5年生)

4年1組の理科の学習の様子と5年1組の国語科の学習の様子、5年2組の家庭科の学習の様子をお知らせします。

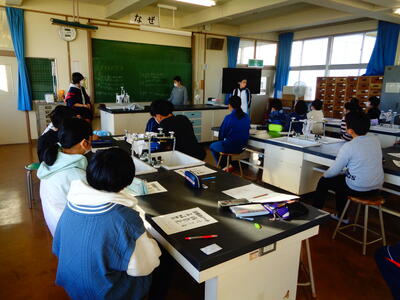

<4年1組 理科「物のあたたまり方」>

金属や水、空気のあたたまり方について学習しますが、今日は、金属のあたたまり方について実験を通して学習しているところです。実験の途中の様子をタブレットで撮影しています。

実験の結果がどうだったか聞いてみてください。

<5年1組 国語科「やなせたかし-アンパンマンの勇気」>

「アンパンマン」の作者やなせたかしの伝記で、それぞれの出来事の際に、「たかし」が考えたことを文章から確認しているところです。「たかし」の生き方や考え方を、自分と関わらせながら読んでいきます。

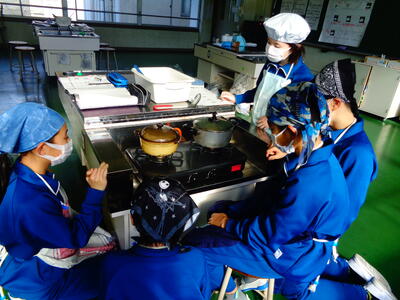

<5年2組 家庭科「食べて元気!ご飯とみそ汁」>

日本人の主食で、日常食であるご飯とみそ汁の調理の仕方を理解して、できるようになることをねらいとした学習です。米をといでガスコンロにかけ、できあがるまでを観察します。また、みそ汁も一緒に作ります。できばえはどうだったか聞いてみてください。

5年1組を同じ調理実習を2組の前の時間にやっています。

授業の様子(1年生)

1年生は、生活科の学習で球根を植木鉢やプランターに植えました。ガーデニングボランティアの方々に、土入れや球根植えを手伝っていただきながら、子供たち一人一人が、各自の植木鉢に球根を植えました。

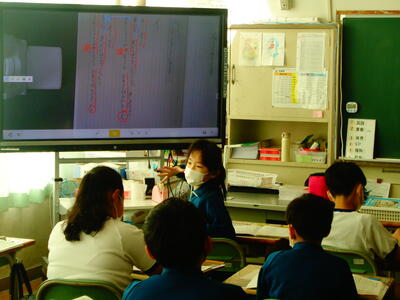

図書ボランティアの方々による読み聞かせ

本日も図書ボランティアの方々によります読み聞かせが実施されました。今日は、上学年としおか学級です。

12月の季節に合わせて、また、学年に合わせて読み聞かせの本を選んでくださいました。

<4年1組>

<5年1組>

<5年2組>

<6年1組>

<6年2組>

<しおか学級>

<お気軽にどうぞ>

読み聞かせのある日に毎回、図書ボランティアの募集しています。読み聞かせは子育てにとても良いと言うことを先日、ホームページでお知らせしました。読み聞かせや読書、本のことなどについての情報交換もできると思います。

また、読み聞かせしている様子を見学される方も歓迎いたしております。ぜひ、集中して聞いている子供たちの姿をご覧ください。

次回は、12月21日(水)です。下学年(1~3年生)、しおか学級で実施します。少しでも興味・関心がありましたら学校までご連絡ください。

今日の給食

<献立> ご飯、豚汁、ひじきの油炒め、納豆、牛乳

<一言> 今日は、一汁二菜の献立です。説明するまでもないことですが、主食がご飯、主催が納豆、副菜がひじきの油炒め、汁物が豚汁です。バランスが良く比較的負担の少ない献立とも言われています。

大休憩の様子(図書室の様子)

今日は、とても寒く雨模様だったせいか、たくさんの子供たちが図書室に本を借りに来ました。図書室の模様も12月にぴったりの楽しい雰囲気になっています。読書ビンゴの用紙に書いてある本を借りている子もいました。

授業の様子

今日は、2年生と5年1組、6年生の授業の様子をお知らせします。

<2年1組 国語科「わたしはおねえさん」>

主人公の「すみれちゃん」がしたことやいったことをプリントに書き出しています。ていねいな文字で書いています。

<2年2組 算数科>

前の時間に8のだんの九九を作ったものをもとにして、いろいろな数の見方を学習する時間です。上の学年で学習する、交換の法則や分配の法則などの計算のきまりにつながる学習です。

<5年2組 算数科「比べ方を考えよう」>

5年生の算数科の学習の中でもなかなか理解が難しい単元です。比較することや割合を求めることは、日常でも使うことが多いので、しっかり身につけてほしいと思います。

今日の5校時に、筑波大学附属小学校の先生が、5年2組の子供たちと学習するところを市内の学校の多くの先生方が参加に来ます。そのため、今日は1日多目的室で学習しました。

<6年1組 算数科「データの特徴を調べて判断しよう」>

集団の傾向を捉えるために、統計的な問題解決の方法を用いて、多面的に分析し問題を解決する力や、解決した結果を振り返り、考察することができるようにすることをねらいとした単元です。いろいろな分析の方法を身につけているところです。

<6年2組 外国語科「Let's think about our food」>

いろいろな食べ物の産地を調べてきたことを、みんなの前で発表しています。調べたことをみんなに伝えるように発表できたでしょうか。

今日の給食

<献立> ご飯、なめこと野菜のみそ汁、あじフライ、牛乳

<一言> 味噌の原料の大豆には、成長に欠かすことのできない、質の良いタンパク質が多く含まれています。3年生の国語では、「すがたをかえる大豆」で、大豆の学習もしています。3年生以上のお子さんがいれば、そんなお話をしてはいかがでしょうか。

授業の様子

今日は、3年生と5年生の様子をお知らせします。

<3年1組 外国語活動「ほしい形を集めよう。」>

友達と会話をして、自分のほしい形を集めていくます。いろいろな人と会話をしています。

<3年2組 学級活動「放射線は何に気をつければいいの?」>

放射線について正しく理解すること、放射線から身を守るととについて学習しています。

<5年生 体育科「ボール運動」>

ボール運動として、バスケットボールをしています。3対3で主にパス中心のゲームによって、パスの仕方を習得しています。

今日の給食

<献立> 黒糖パン、鶏肉とじゃがいものスープ、かぼちゃコロッケ、ミニフィッシュ、牛乳

<一言> 今日のパンに使われている黒糖には、体を動かすのに必要な栄養素が含まれていて、疲れを取り、脳を活発に動かすことができます。また、血液のもととなる鉄分も含まれているので、貧血にも効果があると言われています。給食の時間に、放送で子供たちに伝えていますが、体のためにそれぞれの食べ物にある栄養が大切であることをご家庭でも話題にしていただければ幸いです。

授業の様子(3年生)

3年生の授業の様子について、お知らせします。

<3年1組 国語科「たから島のぼうけん」>

たから島の地図を見て物語の内容を想像する学習です。物語の内容の参考にするために、友達と話し合っています。内容を考えているときに思いついたことをタブレットにメモしておくということで、使用しても良いことを伝えています。子供たちは、さっそくタブレットを活用しようと手に持ちながら話し合いを進めています。

<3年2組 算数科「重さをはかって表そう」>

はかりの読み方を調べる学習をしています。この時間のまとめ「数直線を読むときと同じように考えればいい。」にたどり着いたところです。はかりの目盛りは、円になっているので混乱しやすいのですが、直線に直すとこれまで学習してきた数直線と同じに考えられるわけです。「これまでの学習と同じ方法でできる。」「これまでの学習のここを変えて考えればできる。」という考え方が大切です。

よむよむタイム

今日の朝の活動「よむよむタイム」の様子をお知らせします。1年生、2年生、4年生の様子です。本を広げ、集中して読んでいる姿、うれしくなります。

「読書活動によって脳に違いがあらわれる。」(東北大学 川島隆太教授の講演より ※ 最後に補足します。)ということを聞きました。これからも積極的に読書活動を進めていきたいと思います。

<1年生>

<2年生>

<4年生>

◇「読書活動によって脳に違いがあらわれる。」

これは、いわき市PTA研究大会の時に、「子どもの才能を伸ばす秘密」という演題で、脳機能イメージング研究の第一人者である東北大学の川島隆太教授の講演会の中で、川島先生がおっしゃったことです。脳の科学の立場からお話しされたことの中から、いくつかの項目について、箇条書きでお知らせします。

1 読書により創造力を伸ばす実験(創造性テストを実施)より

・ 読書によって創造力が高まる。

・ 「読書が友」という子・・・大脳の左脳がより発達する。

・ 読書活動によって脳に違いがあらわれる。

・ デジタルコンテンツは良くない。紙面の方が良い(紙の読書が良い)。

2 読み聞かせは心の脳を育む

<子供にとって>

・ 感情、情動にかかわる脳が発達する。

・ 語彙が増える。理解する力が高まる。

・ 問題行動が減る(子供が安心するため)。

・ 「私を見て」と泣くことや機嫌が悪いことが減る(子供が安心するため)。

<親にとって>

・ 我が子の心を理解しようとする。

・ 子供の気持ちが安定するので、子育てのストレスが減る。

・ 子育ての時間が圧縮される。

※ 読み聞かせで時間を使うことが、子育てにかかる時間を減らす。

11月30日(水)もボランティアの方々による読み聞かせが実施されました。その時の様子をホームページに掲載することはできませんでしたが、各学級での読み聞かせありがとうございました。

講演の中で、川島先生は、学校における読み聞かせでも十分に効果が期待できるということを話していました。

これからも、各家庭のご協力をいただきながら、読書活動に力を入れて参りたいと思います。よろしくお願いします。

避難訓練

本日、地震を想定した避難訓練を実施しました。12月に入り、急に寒くなってきましたが、防寒対策をして実施することができました。

どの学年も、担任の指示に従って、静かに避難することができました。

全体会では、次のことを話しました。

1 地震が発生したとき、被害を最小限に抑えるためには、一人一人が慌てずに適切な行動をすることが極めて重要なこと

2 そのためには、地震について関心を持ち、いざというときに落ち着いて行動できるよう、日頃から地震の際の正しい心構えを身につけておくことが大切なこと

3 地震の際に発生する津波の被害に関すること

最後に、避難訓練に真剣に取り組むことの大切さを話しました。避難訓練の他の活動においても、「真剣に学ぶ子」であるように今後も指導していきたいと思います。

5年生の宿泊活動の最後のプログラム「いわき震災伝承未来館」の見学に行く前に、5年生の児童から、「『東日本大震災の時、あなたがおなかにいたんだよ。』とお母さんに言われました。そして、その時の話を聞きました。だから、震災伝承未来館に行って見てみたいです。」ということを聞きました。本校の小学生は、ほとんどが、震災当時生まれていません。この機会にぜひ、震災のことや防災についてご家庭でも話し合っていただければ幸いです。

<避難しているときの様子>

〒971-8151

いわき市小名浜岡小名字台ノ上1の1

TEL 0246-54-2626

FAX 0246-54-2627

onahama1-e@city.iwaki.fukushima.jp