2022年8月の記事一覧

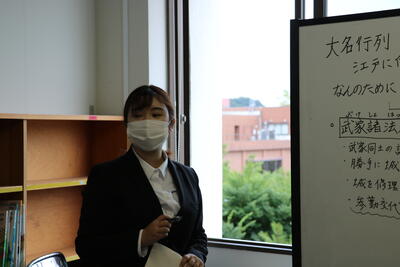

新任等常勤講師授業研修

8月4日(木)に新任等常勤講師授業研修を行いました。常勤講師1~2年目の先生方に集まっていただき模擬授業を行い、研修者同士の協議や指導主事からの助言を通して、指導力の向上を図りました。

常勤講師の先生方は、1学期の間、研修の機会が少ないなかで試行錯誤しながら懸命に授業を行ってきました。そのような先生方が少しでも2学期の授業に自信を持って臨めるように、教育事務所、教育委員会、総合教育センターの指導主事が、各グループに分かれ、一人一人に対して指導助言をしました。

研修者の感想には、「他の先生方の授業を見ることができ、自分では考えつかないアイディアや発問の仕方など、参考にするべきところが多く、2学期から授業に取り入れていきたい」「普段、他の先生方の授業を見る機会がほとんどないので、いろいろな先生方の授業を見ることができてよかった」「授業の構成、教材研究の仕方などを改めて考える良い機会になった」「日頃の授業で困っていたこと、悩んでいたことについてアドバイスをいただくことができてよかった」などの感想が寄せられました。

センターでは、これからも講師の先生方を支えていけるよう、研修を充実させて参ります。

発達障がい教育講座(前期)

8月5日(金)に発達障がい教育講座(前期)を行いました。FR教育臨床研究所所長 花輪敏男先生を講師として、不登校児童生徒への関わり方について研修を深めました。「不登校児童生徒の最終的なゴールは学校復帰である。しかし、形のみではなく、児童生徒自らが判断して歩み出すことができるようにしなければいけない。」「不登校児童生徒はガソリンがなくなっている状態。ガソリンを入れる手立てを正しくとらなくてはいけない。」「関係機関に丸投げになっていないか。学校が主体となって不登校児童生徒に関わっていかなければならない。」など、たくさんのことを学ばさせていただきました。

10月には、発達障がい教育講座(後期)が行われます。今回の講座で学んだ理論を、2学期に各校で共有し実践したことを基に、研修をさらに深めることができるようにしていきます。

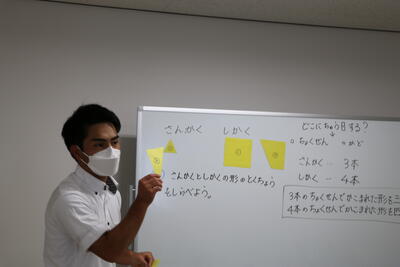

授業力向上講座Ⅰ・Ⅱ(小学校:算数)

8月3日(水)に授業力向上講座Ⅰ・Ⅱ(小学校:算数)を行いました。

午前に行われた授業力向上講座Ⅰ(小学校:算数)では、郷ヶ丘小学校の増岡郁子先生を講師として、県の授業スタンダードや市のABCプランに基づいた授業づくりについて研修を深めました。また、増岡先生の実際の授業の様子についてうがったり、隙間時間を使って楽しめる算数教材について紹介したいただいたり、研修者にとって有意義な時間となりました。

また、午後に行われた授業力向上講座Ⅱ(小学校:算数)では、明星小学校校長 細水保宏先生を講師にお迎えして、研修を深めました。全国各地でご講演されている細水先生からは、算数の授業ばかりではなく、子どもたちに学ぶ楽しさをどのように味わわせるのか、そのための教師の心構えや手立て、さらには学級経営についても、ユーモアたっぷりに実践を紹介していただました。

どちらの講座も充実した研修となり、あっという間の研修でした。2学期からの各校での算数の授業が楽しみです。

授業力向上講座Ⅰ・Ⅱ(小学校社会)ICTを活用した授業実践等

7月29日(金)に授業力向上講座Ⅰ・Ⅱ(小学校社会)を行いました。授業力向上講座Ⅰ(基礎)では、研修者のニーズをもとに学習指導要領を読みながら小学校社会科で育む資質・能力について確認したり、実際の授業づくりの基本的な手順について考えたりしました。演習では、実際に「知識・技能」「思考・判断・表現」に関する問題づくりを行うことを通して、評価について考えました。

授業力向上講座Ⅱ(実践)では、磐崎小学校の主幹教諭の星野尊乗先生を講師に招き、具体的な実践をご紹介いただきながら、地域を教材化する視点やICT活用についても学びました。研修者からは、「『提案する社会科』で子どもたちが考えを出し合い、最適解を導き出す力をつけるような楽しく考える社会の授業に変えていきたい」「多くの実践・指導されている先生方から『ICTはやってみないと分からない』との助言を受け、心が軽くなった」「教材研究を深め、楽しみながら子どもたちと一緒につくる授業を目指したい」などの感想が寄せられました。

授業力向上講座Ⅱ(小中:図工・美術)

7月28日(木)に授業力向上講座Ⅱ(小中:図工・美術)を行いました。研修では、講師の内郷第一中学校の菊池美喜子先生から、消しゴムはんこを題材に図工・美術の指導のポイントについて演習を交えて、ご講義いただきました。

実際に消しゴムはんこづくりでは、夢中になって制作活動に取り組んでいる先生方の姿が見られました。研修の最後には作品鑑賞会を行い、お互いの作品を称賛しあうとともにそれぞれの作品のレベルの高さに驚かされました。すばらしい作品が並び、さながら作品展のようでした。

研修者からは、「子どもたちの生活にも潤いを与えるような教材研究をする視点が自分にはなかったので、そういった視点をもって子どもたちが生活に生かしたくなるような題材を授業で扱いたい」「演習を通して、子どもたちが自分の好きなものにこだわって制作していきたいという思いがより分かった」などの感想が寄せられました。

楽しく充実した研修となりました。