2020年9月の記事一覧

巨大壁画の制作(9月29日)

今年も御城祭では、全校生の手による巨大壁画を披露します。今年が最後の巨大壁画になるかもしれません。生徒たちは、朝や昼休み、学級の時間を割いて制作に励んできました。完成も間近です。

8月に甲子園球場で行われた高校野球交流試合。そこに出場した本校の卒業生から、ペナントが贈られてきました。早速掲示しましたので、ぜひご覧ください。(ありがとうございました)

バドミントン新人大会の結果(9月27日)

個人戦 女子(1年) 初戦敗退

個人戦 女子(2年) ベスト8

ご声援ありがとうございました。

テニス新人大会の結果(9月26・27日)

男子個人戦 2ペア 初戦敗退

女子個人戦 1ペア 初戦敗退

男子団体戦 初戦敗退

ご声援ありがとうございました。

今日の学びから(9月25日)

1年英語は「人物紹介の仕方」について学ぶ授業。文法事項では「3単現のS」についての学習。国語科との関連を図ることができれば、学びがさらに深まると感じました。

2年理科は「セキツイ動物の生態」についての学習。生徒の楽しそうな姿が印象に残りました。理数離れをまずは本校から食い止めたいものです。

3年数学は「2次方程式の利用」について。課題プリントに頭を捻りながら取り組んでいました。生徒同士が学び合う姿にほっとしました。

今日の学びから(9月24日)

1・2年生は、10月2日に校外学習を行う予定です。訪問先は今月20日に開館した「東日本大震災・原子力災害伝承館」です。

3年生は10月1日から2日にかけて修学旅行を行う予定です。訪問先は日光・那須方面。

いずれの学年でも、午後の学級活動では事前学習や準備を行いました。

無事に実施できることを祈るばかりです。

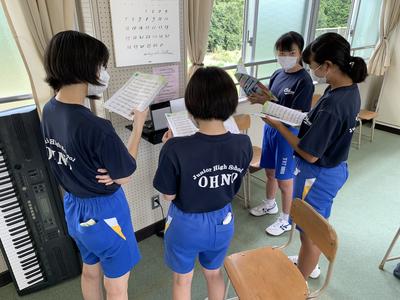

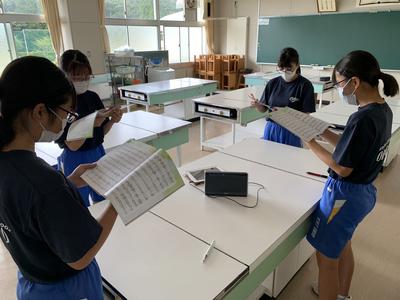

全校合唱の練習(9月23日)

今年の御城祭では、全校生で合唱を行います。音楽の授業では既に練習を重ねてきましたが、今週からは昼休みにも始めることにしました。学年の枠を取り払ったよさを感じながら、主体的に取り組んでほしいと思っています。

中間テストと全校集会(9月18日)

今日は2学期の中間テスト。蒸し暑い中でしたが、生徒たちは頑張りました。体調を崩す生徒もなく、無事終了しました。

午後の最後は全校集会です。表彰に続き、後期生徒会役員・常任委員会役員・学級役員の任命式、校長講話、生徒会の活動報告を行いました。集会の最後は、今月26・27日に行われる新人戦の決意表明です。8名全員がテニスとバドミントン競技にそれぞれ出場します。

※ 校長講話は下をクリックしてください。

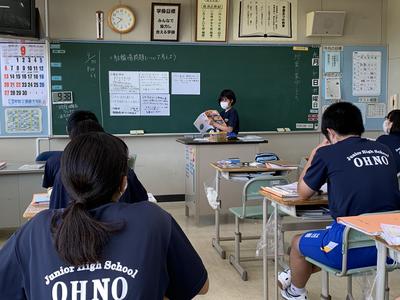

今日の学びから(9月17日)

1・2年体育はマット運動。技の難易度を考慮し、自分で選択して練習を重ねていました。

自分の動きをタブレットPCで撮影し、振り返りを行って、再度練習に取り組んでいました。

国のGIGAスクール構想を受けて、市教委からも生徒1人1台のタブレットPCがまもなく配置されます。ICTを学習ツールの一つとして効果的に活用し、深い学びの実現を図ってまいります。

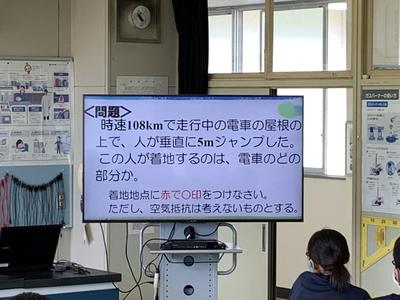

授業研究(9月15日)

3年生の理科の授業において、授業研究を行いました。目的は教員の授業力向上にあります。

「慣性の法則」について、生徒の視点から、「深い学び」がなされていたかどうかを全員で検討します。

研究の成果と課題は、今後の指導や支援に生かしてまいります。

3年郷土学習(9月15日)

3年生の郷土学習は薬王寺。

副住職さんなどからお話をいただくとともに、国の重要文化財・木造文殊菩薩騎獅像などを拝観しました。

閑さや岩にしみ入る蝉の声

山一帯に多くの伽藍が立ち並ぶ往時の光景に、静かに思いを馳せることができました。

2年郷土学習(9月14日)

2年生の郷土学習。はじめは玉山古墳の見学。夏草や兵どもが夢の跡・・・。

続いて金光寺を訪ね、住職さんからお話をいただきました。

皆様から差し入れもいただき、感謝申し上げます。

郷土の歴史を知ることが、ひいては自分自身を見つめることにつながるよう願っています。

今日の学びから(9月11日)

各学年の学級活動では、後期の学級組織を決めました。

学級が集団としての機能を発揮し、充実や改善・向上を図るためには、学級内に組織をつくり、生徒一人一人が学級の形成者として果たすべき役割を自覚し、協力しながら責任をもって活動することが必要です。そのような自覚を生徒、教師が共有し、学校生活の充実を図っていきたいと思います。

また、学級の組織や活動は、生徒会の組織や活動と関連しています。したがって、活動に際しては、全員が自分の役割に対する責任と喜びを感じ、よりよい学校生活にするための創意工夫ができるように、生徒も教師も努力したいと思います。

放課後には13名の生徒が、漢字検定にチャレンジしました。全員の合格を祈っています。

生徒会役員選挙(9月10日)

今年度後期と次年度前期が任期の生徒会長に、2年生2名が立候補しました。

本校は次年度から、全校生が1桁となる可能性があります。したがって、今後の生徒会には、本校生徒会活動をグレート・リセット(再構築)する役割が求められます。

例えばそれは、よりよい学校生活を築くために自分たちできまりをつくって守る活動に取り組むこと、本校の伝統に磨きをかける活動に取り組むこと、学校行事を充実させることはもとより、いわき生徒会長サミット事業への参加を通して他校生との交流を図ったり、地域でのボランティア活動に取り組んだりするなど、自分たちの見方・考え方を深められるように努力することです。

本日の選挙は、次年度からの本校生徒会活動を先頭に立ってグレート・リセットできる人を選ぶための選挙です。

その期待に応え、2名の立候補者の演説からは、並々ならぬ決意や可能性が感じられました。また、演説の後に、投票する側の生徒からの質問時間を設けました。それを受けて、3年生3名が立候補者に積極的に質問をしていました。

立候補者、投票する生徒それぞれが、大野中生徒会のこれからを真剣に考えた、有意義な立会演説会でした。

今日の学びから(9月10日)

3年社会は公民の学習。「現在のマンションの駐輪場問題について考える」というテーマで、「決まりの評価と見直し」について学びました。代表生徒がグループの考えをまとめて発表することはできましたが、一人一人の生徒の学びを深められるようにすることが課題だと感じました。

1年郷土学習(9月9日)

今年で4年目を迎える本校の郷土学習。講師は、郷土史に詳しく、県自然保護指導員を務めている学校評議員さんです。

今日は1年生が、恵日寺を訪ねました。恵日寺では、住職さんや講師から、お寺に関する様々な史実をうかがいました。また、貴重な仏像も見せていただきました。

郷土の歴史を学ぶことで、郷土に生きる自身のアイデンティティを見つめ直してほしいと思います。

今日の学びから(9月8日)

残暑がとても厳しい一日。エアコンの設置が待ち遠しい限りです。

3年体育はマット運動。開脚前転などに試行錯誤しながら取り組んでいました。授業では、休憩と水分補給の時間を適宜設けています。

2年理科は「重力と骨・筋肉との関係」について考えるための動画視聴。感想などを交流しながら、興味深く視聴していました。

1年国語は「説明文の構成」について。「シカの落ち穂拾い」という筆者の観察や仮説の検証などに基づいた説明文の学習です。生徒たちにはなかなか手強い文章のようでした。

今日の学びから(9月7日)

3年音楽は、御城祭で発表する全校合唱「時を越えて」の練習。3つのパートに分かれて、男子は生徒伴奏のリードのもとに練習。女子は最新のコンパクトステレオの伴奏のもとに練習。生徒たちの姿を見ていて痛感することは、合唱が音楽の技能のみならず、人間関係形成、社会参画、自己実現につながる資質・能力を育むということ。今後も感染症対策を取りながら、合唱という意義ある学びを進めていきます。

土曜日の授業とPTA奉仕作業(9月5日)

2学期最初の土曜日の授業。

3年数学は「2次方程式の解き方」について。因数分解や解の公式を使って解く方法を学びました。

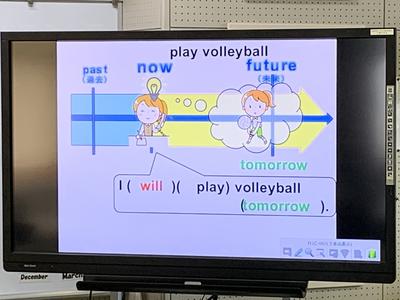

2年英語は「will」を使った表現の学習。スライドが未来形の理解を助けていました。

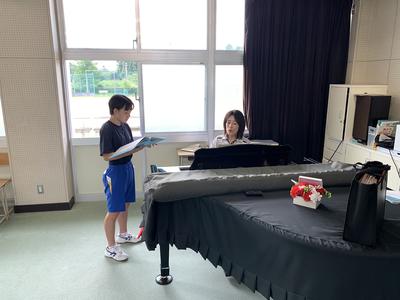

1年音楽は合唱。御城祭で発表する曲の練習が、時には先生の個人レッスンのもとに始まりました。

10時からは、今年度2回目のPTA奉仕作業。嬉しいことに、卒業生2名も参加してくれました。ご協力いただきました皆様に改めて感謝申し上げます。

2学期からの部活動(9月4日)

3年生が部活動を引退し、本校の部活動は2学期から、ソフトテニスと友&愛だけになりました。ソフトテニス部6名、友&愛部2名の構成となります。また、特設バドミントン部には、うち2名が入っています。

校庭や体育館を使う部活がなくなり、寂しさは否めませんが、テニスコートでは少ないながらも、生徒たちがひたむきに練習に励んでいました。

今日の学びから(9月4日)

残暑が厳しい一日でした。

3年美術は「篆刻作品(印鑑)をつくる」授業。授業では、持ち手や印面のデザインを練っていました。また、授業のはじめの5分間は、ペアになって級友をモデルにクロッキーを行いました。

2年英語は「have to」という表現の学習。活用力育成シート(県教委)を使った問題演習にも取り組みました。生徒の姿から、家庭での復習の積み重ねが必要だと感じました。

1年数学は「一次方程式」の授業。知識・技能の習得とともに、現実世界と数学とのつながりを感じさせながら、数学的な見方・考え方を用いて、思考力・判断力・表現力を育むことが求められています。

〒979-0216

いわき市四倉町玉山字御城204

TEL 0246-33-2233

FAX 0246-33-2295