夢に向かって、

どんな事にも共に挑戦し、

諦めずに取り組み続ける子

出来事

桜

校舎内は少しひんやりしていますが・・・

桜ロードの桜です。

5・6分咲きというところでしょうか。

週末あたりに見頃を迎えそうです。

今年度も週2~3回程度のペースで、ホームページを更新していきます。お楽しみに!

卒業式目前

暦の上では春ですが、いわきにしては大雪が・・・

それでも、校舎内は温かい心に包まれています。

校舎内の至る所に、お祝いのメッセージを見つけることができます。

お祝いしているのは、学校のみんなだけではありません。

給食センターの方々もお祝いしています。

今日は「卒業お祝いメニュー」です。

子どもたちの大好きなツナご飯と唐揚げです。

小学校生活最後の給食を楽しむ6年生たち。

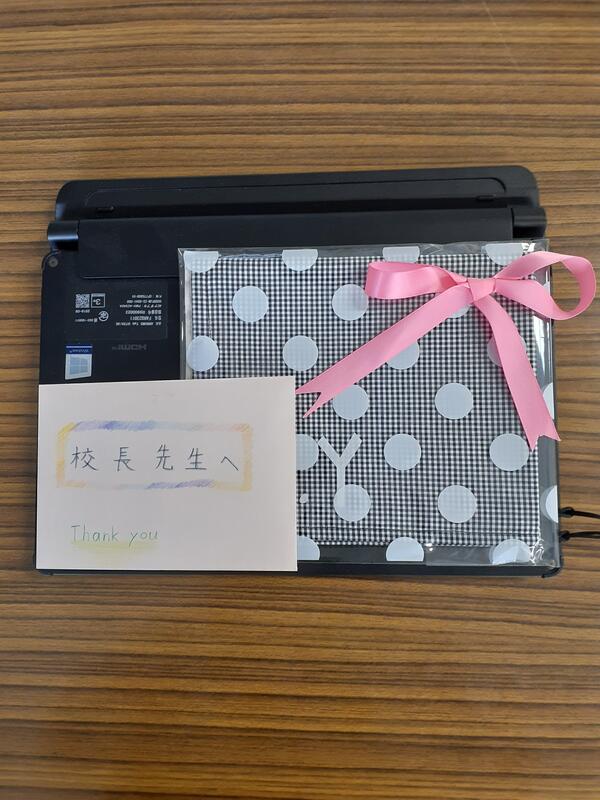

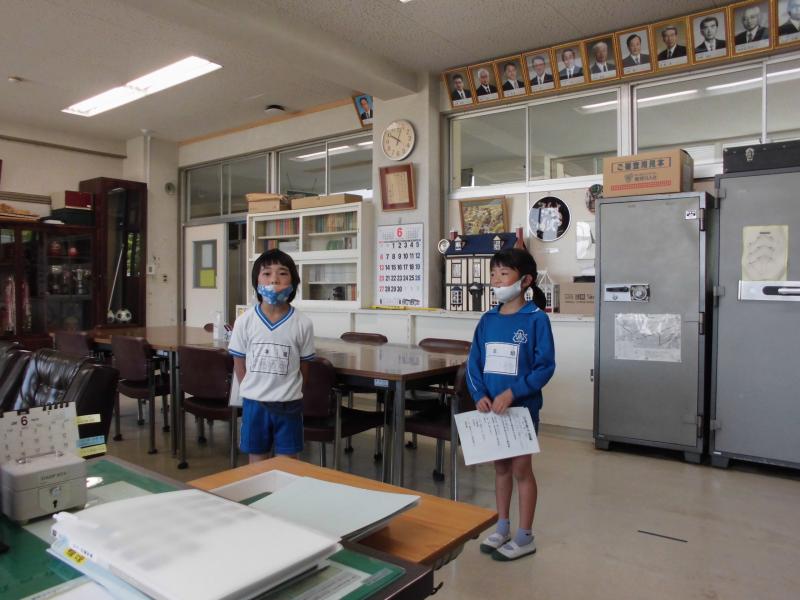

先ほど6年生2名が校長室を訪れました。

何かと思うと・・・

タブレットカバーをプレゼントされました。

以前、ミシンを使ってこっそり作っていたのはこれだったのですね。

私の心も温かくなりました。

明日はいよいよ卒業式。みんなの力を集めて、思い出に残るすばらしい

卒業式にしましょう。

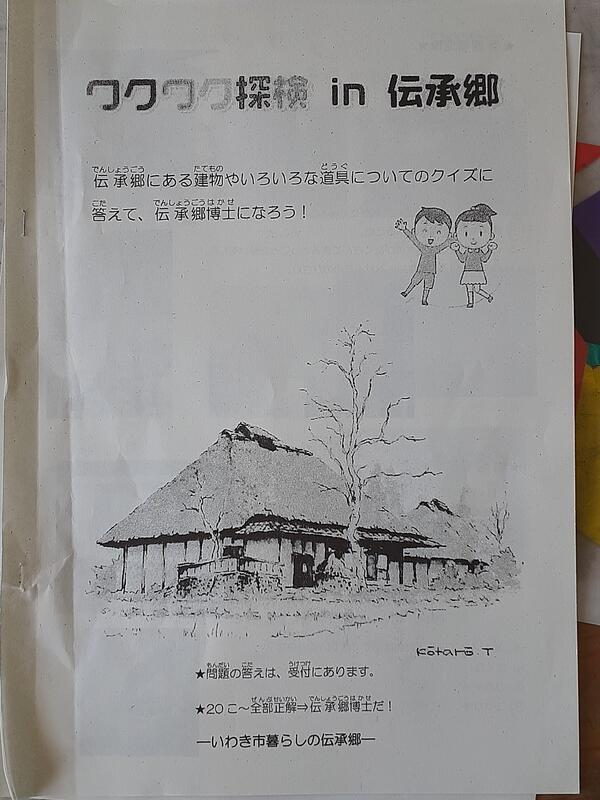

かわる道具とくらし(3年生)

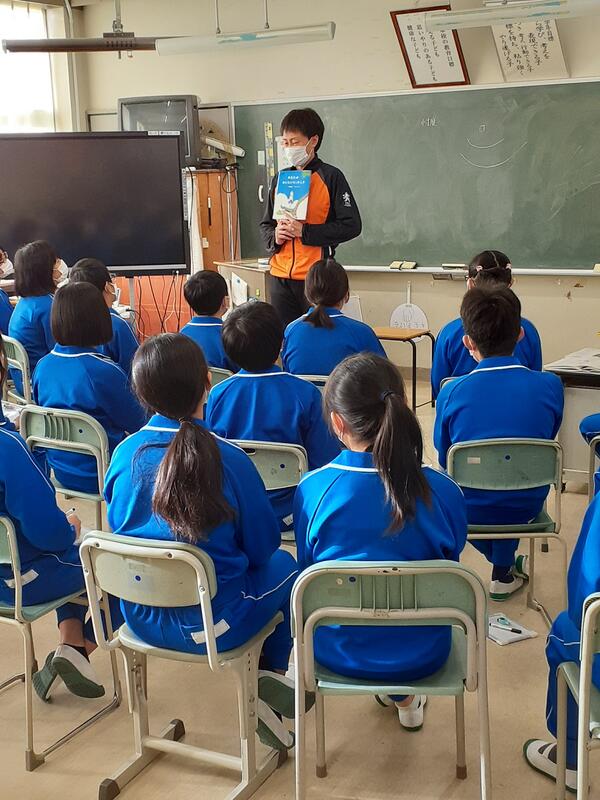

3年生教室を訪問すると、こんな資料を使って授業をしていました。

社会科で昔の暮らしや道具についての学習です。

なかなか実物を見に行くことができないので、映像で確認しています。

実は、子どもたちを教えているのはGT(ゲストティチャー)です。

本校の用務員さんで、「いわき市暮らしの伝承郷ガイドボランティア」もしています。

子どもたちは糸車を見つけると、「『たぬきの糸車』で勉強した。」「蚕の糸を紡ぐんだよね。」などと知っていましたが、蚕が桑の葉を食べることまでは知らず、驚いていました。

伝承郷で普段から子どもたち相手に説明しているので、授業も手慣れたものです。

コロナ禍でなかなか外部講師をお呼びするのが難しいのですが、身近にこんなすばらしいGTがいました。

6年生からのプレゼント

中に何が入っているのでしょう?

雑巾が入っていました(校長室用)。

6年生が在校生や職員のために、心を込めて一針一針縫いました。

贈呈の様子です。

6年生のみなさん、ありがとうございます。

卒業式まで後6日(登校日)。

楽しい思い出をたくさんつくってください。

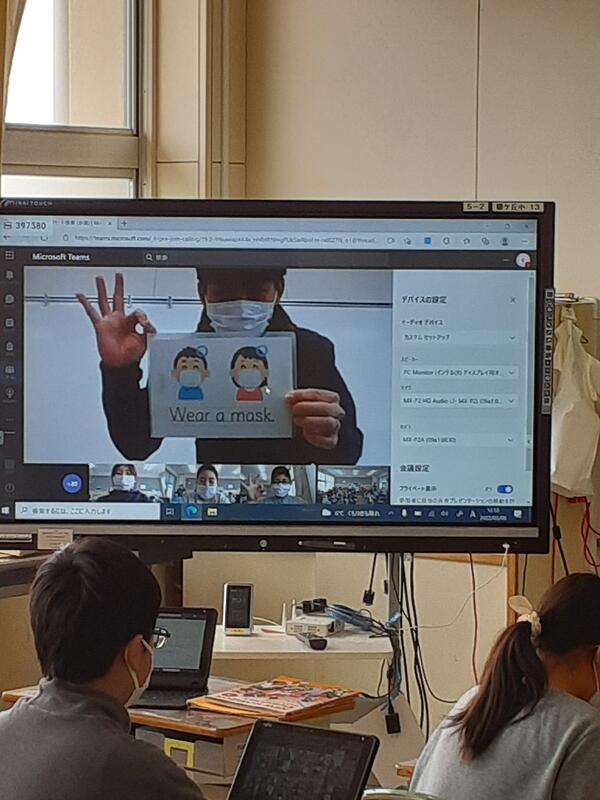

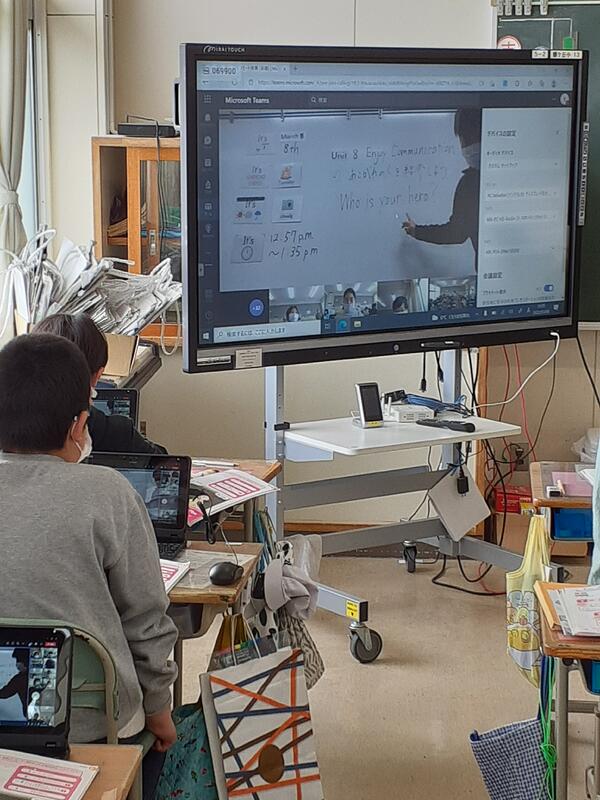

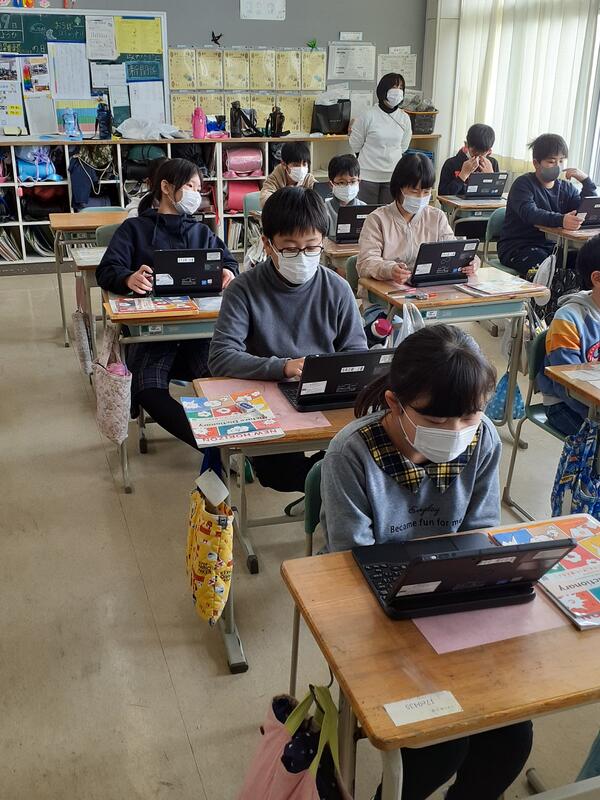

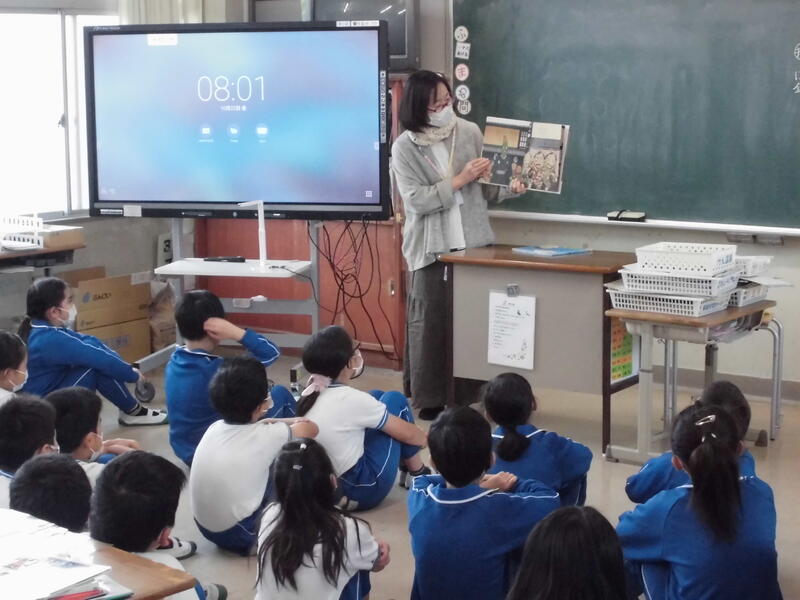

オンライン授業(外国語科【英語】)

オンライン授業の様子です。

授業者は、東小から配信しています。

子どもたちは、大型モニターを見たり自分のタブレット端末を見たりしながら問いかけに応じています。

授業者から課題が出されました。課題を確認しています。

Who is your hero?

この女の子は、課題に対する答えを動画で提出しています。

My hero is ~.

He/She is good at ~.

こんな感じです。

本校では、まだ試験段階ですが、オンライン授業についてその在り方を探っています。少しずつ慣れていくことが大事だと思われます。

登校の様子

なにやらいつもと登校の様子が違いますが・・・・

実は、今日から新しい班長・副班長が、登校班のメンバーを連れてきています。6年生は後ろから安全に登校できているかを見守っています。

子どもたちが安全に登校できているのは、交通安全指導員さん、見守り隊(地域)の方々、保護者のみなさま(旗当番)などのおかげです。

新しい班長・副班長による登校の見守りに、今後もご協力をお願いします。

春

今回のホームページ(3.4)には、人物はでてきません。

チューリップの芽。

写真はすべて校門付近で撮影したものです。

スイセンの芽。

近くでは花が咲いていました。

梅の花も咲き始めました。

明日は啓蟄です。

卒業・修了式まで、今日を入れて後13日になりました。

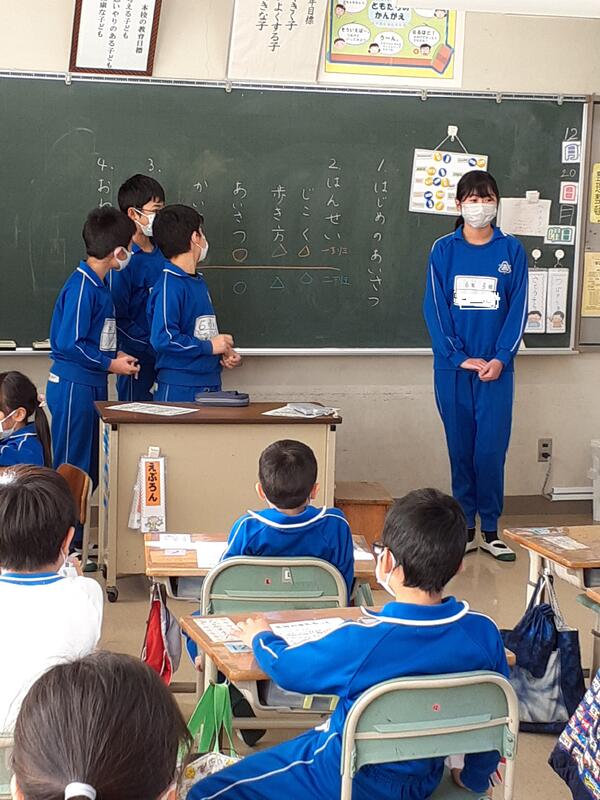

おへそってなあに?(2年生)

学級活動の授業です。

教室の壁には、生活科で作った現在の私(等身大)が貼ってあります。

そこには、現在の身長・体重に加えて、生まれたときの身長・体重も書かれています。

担任と養護教諭によるチームティーチングの授業です。

保健領域の授業には、養護教諭が積極的に関わります。

実体験も交えながら、へその緒の仕組みや役割について説明しています。

へその緒です。「見たことがある。」という声が上がりました。

模型の人形は、身長50㎝・体重3000gです。生まれたとき、ほぼ同じ身長・体重の女の子が、赤ちゃんの模型をだいています。

一人ひとりだいてみました。ほとんどの子が、「結構重い。」「意外と大きい。」という感想でした。

家の方から「生まれたときにどう思ったか」を書いていただいた手紙を読んでいます。とてもうれしそうでした。

今度は、自分たちが家の人に手紙を書いています。

とても心温まる授業でした。

最高学年に向けて(5年生)

体育館掃除の様子です。

今日の掃除の時間、5年生が体育館掃除をしてくれました。

まずきれいに掃いてから、ていねいに雑巾がけ(水拭き)をしました。

体育館は卒業式の式場になります。

ピカピカの体育館にして、気もちよく送り出してあげようという思いが込められています。

みんなのために縁の下の力持ちになることが、最上級生には求められます。立派な心構えが育ってきています。

仕上げは、教職員でワックス掛けです。

作業終了。光り輝いていますね。

授業風景

3年生の「外国語活動」の授業です。

いったい何の勉強をしているのでしょう?

実は「十二支」を英語で習っているところです。

子どもたちは興味津々。

4年生は「版画」の授業。下絵を描いたり、彫り進めたり、真剣に取り組んでいました。

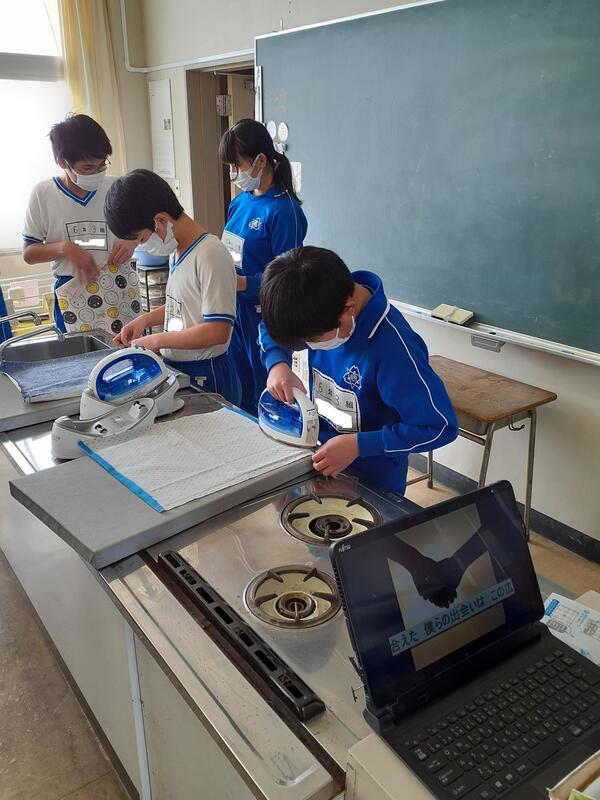

6年生は、ミシンで縫ったり、アイロンをかけたりしていました。

何を作っているのかと尋ねると答えは、「秘密!」だそうです。

完成が楽しみです。

5年生は算数で「角柱」の勉強をしていました。デジタル教科書は、子どもたちの理解に大いに貢献しています。

残念ながら授業参観はできませんでしたが(本来は今日)、昨日と今日のホームページで、学びの様子が少しでも伝われば幸いです。

校舎内を回ってみると・・・

今日(2.24)は、授業風景や掲示物などを紹介します。

児童作品。

6年生は学習発表会的な卒業企画に向けて、心を一つにして取り組んでいます。小道具もできるだけ自分たちで作ります。

校庭でなわとびをする1年生。体力づくりに励んでいます。

こちらの4年生は、教室で検定試験に挑戦中!

版画に取り組む3年生。どんな作品になるのでしょう。

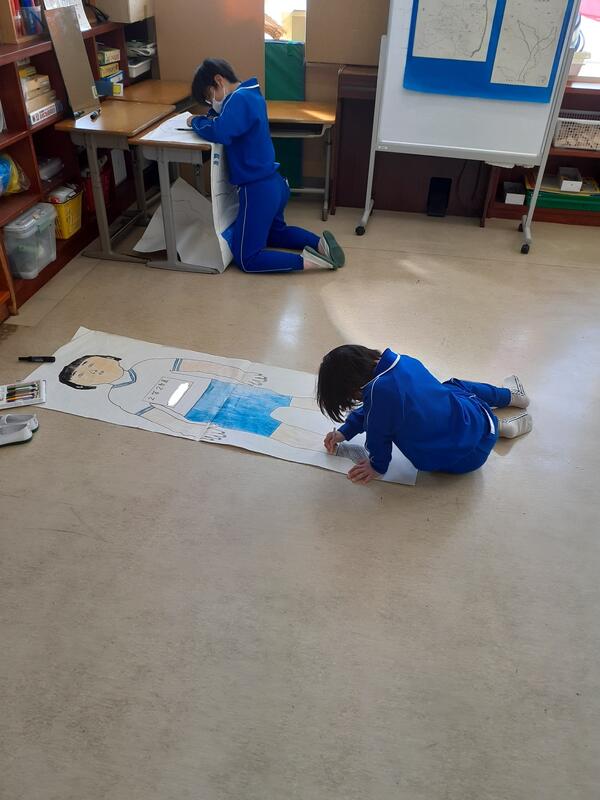

これが等身大の私です(2年生)。

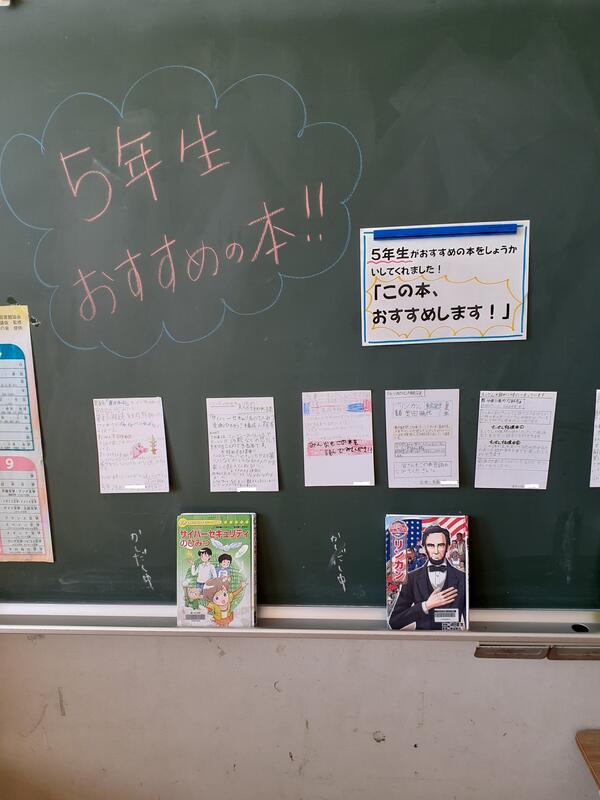

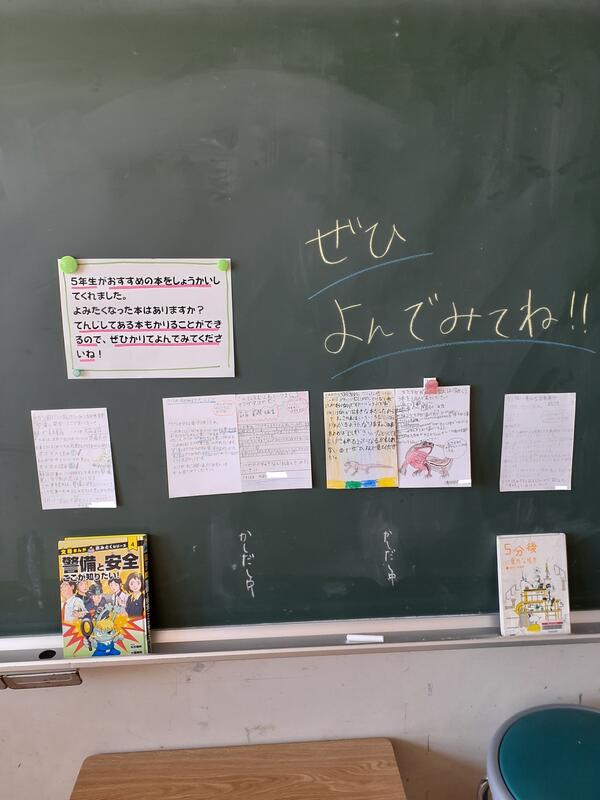

図書室にはこんな掲示がありました。5年生のおすすめの本と推薦メッセージカードです。

6年生の理科の授業。地球環境問題に取り組んでいます。

まん延防止等重点措置延長のため授業参観はできませんが、子どもたちは一生懸命学んでいます。

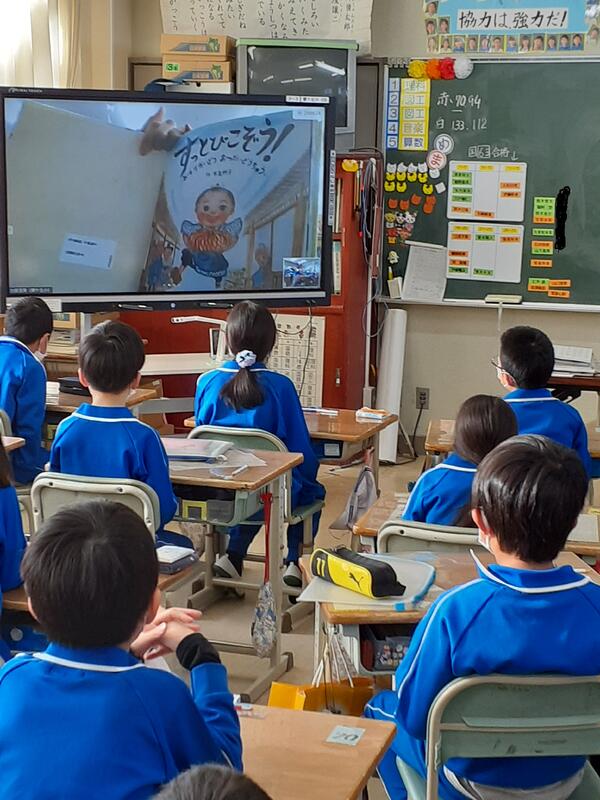

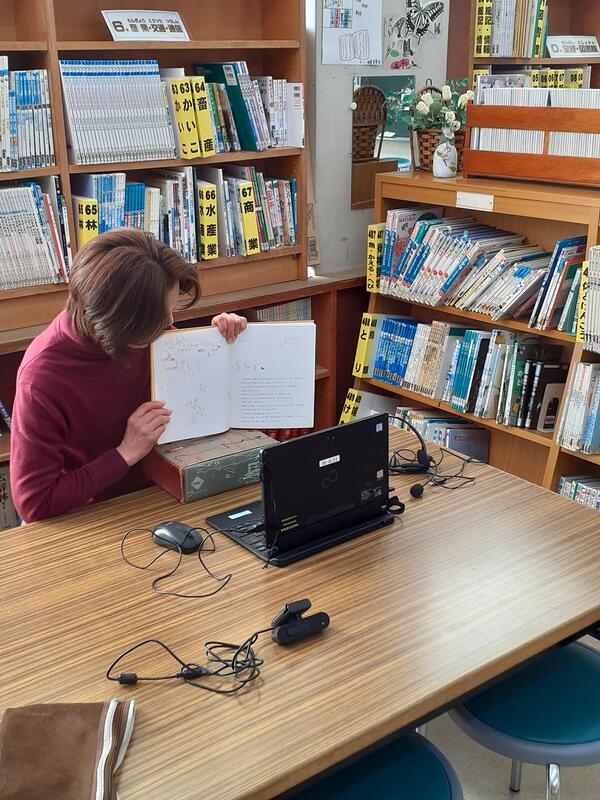

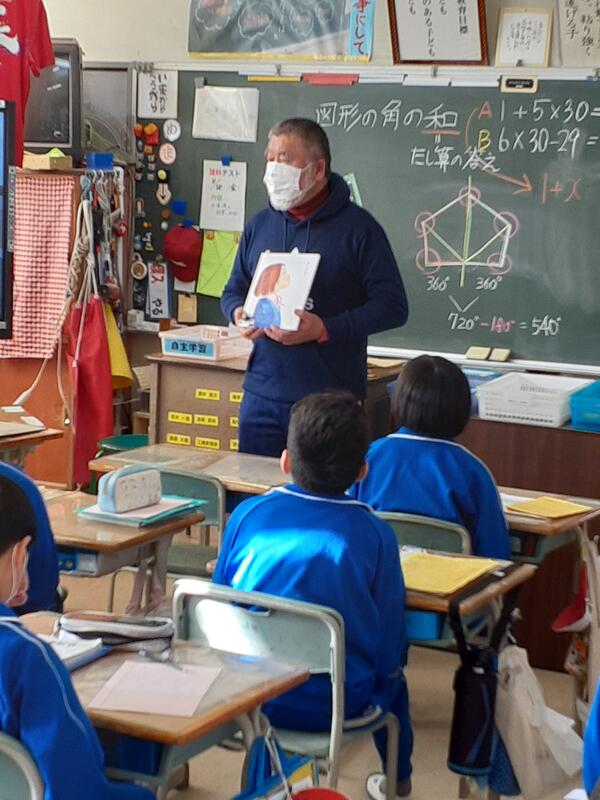

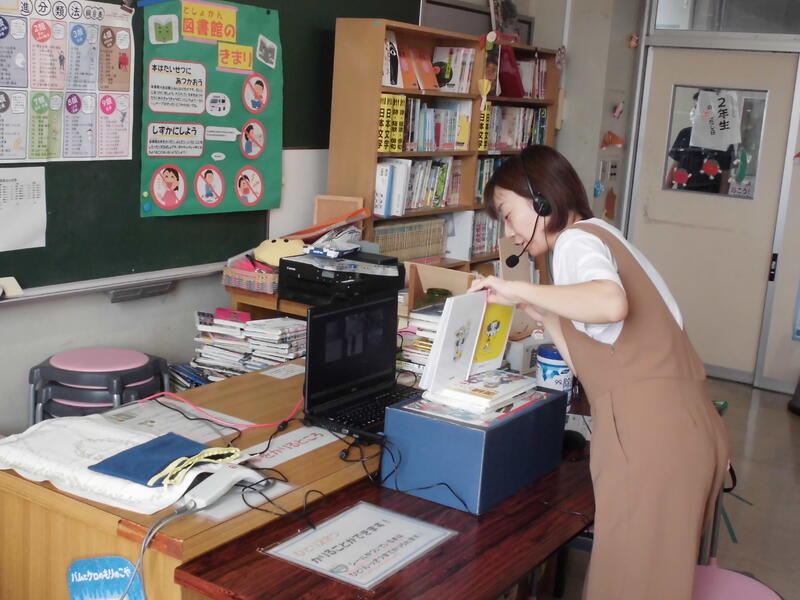

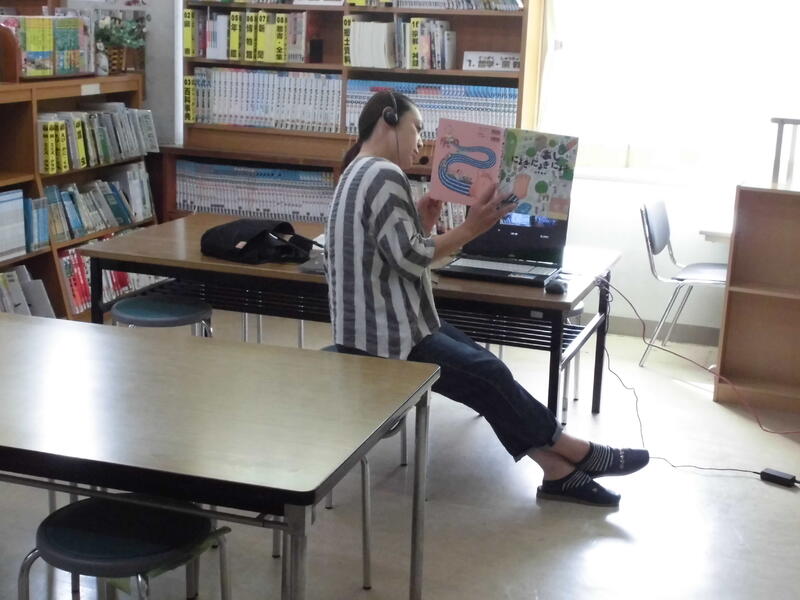

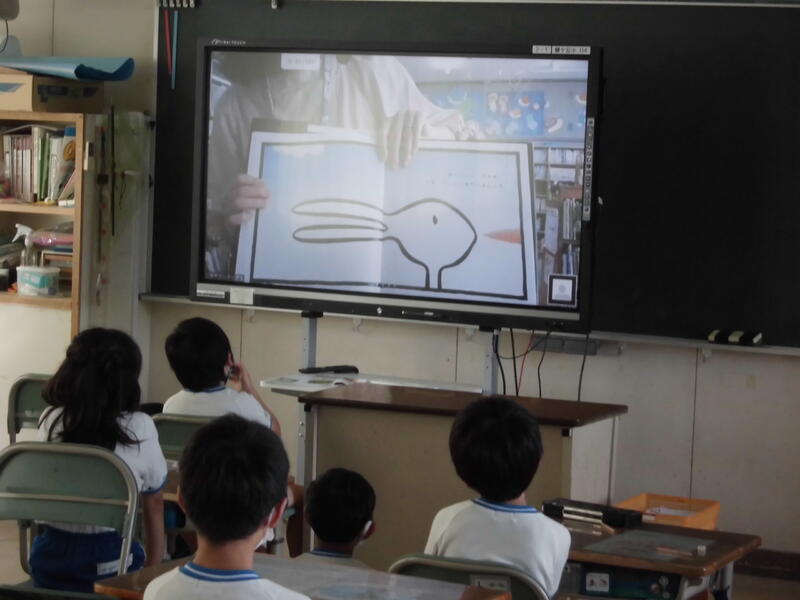

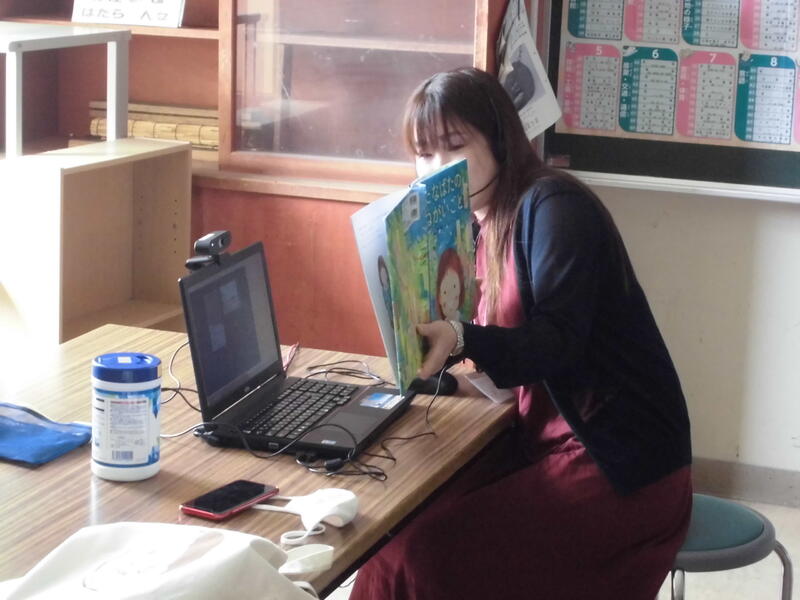

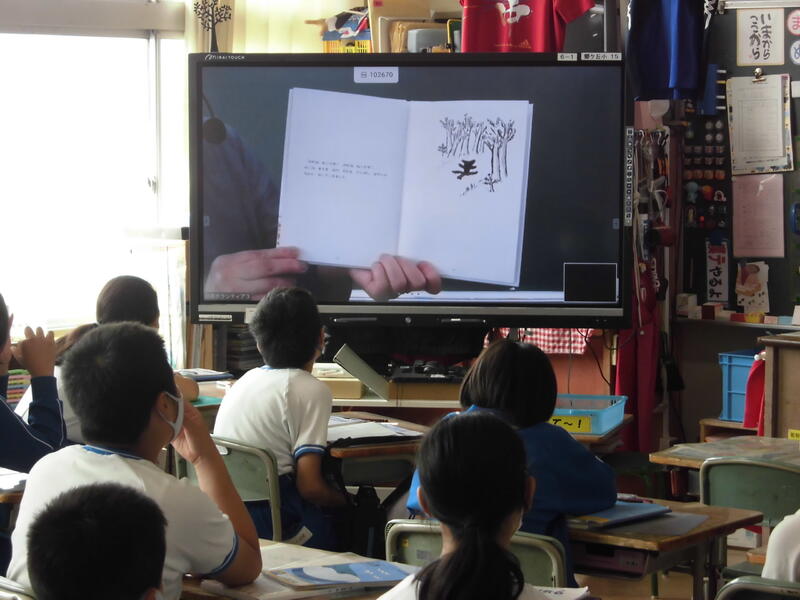

読み聞かせ

今日(18日)は、今年度最後の読み聞かせの日です。

オンライン読み聞かせの様子です。子どもたちは、教室のモニターを通して見ます。

オンラインの配信の様子です。

3名の図書ボランティアの方が、3箇所から配信しています。

なんと今日は、6年生担任が学級の子どもたちに向けて読み聞かせをしました。

読み聞かせを通して伝えたい思いがあるのでしょう。

心温まるプレゼントですね。

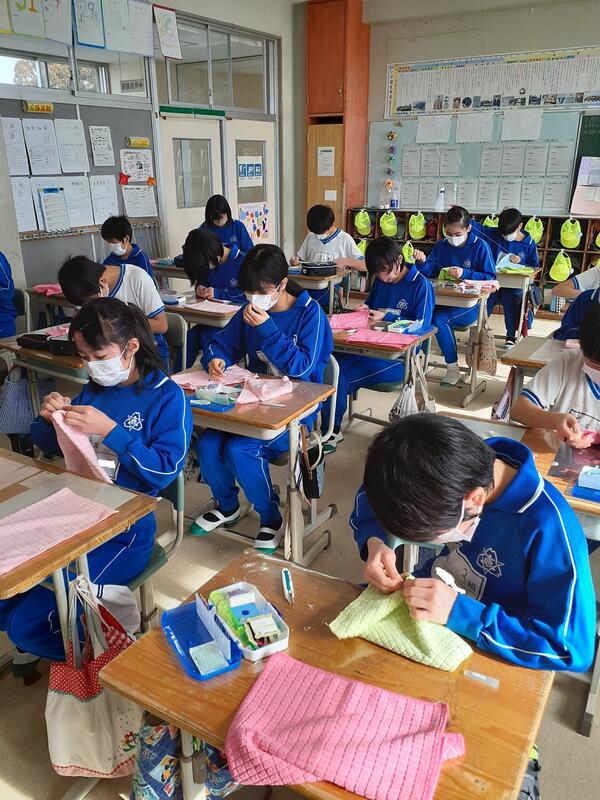

卒業に向けて

6年教室の黒板を見ると、こんな文字が・・・

6年生は、下級生たちに雑巾をプレゼントするそうです。

心を込めて一針一針ていねいに縫っていました。

下級生たちに、自分たちの思いを形にして引き継いでいます。

記念写真(6年生)

体育館をのぞくと、6年生が全員集まって・・・

卒業アルバムに載せる最後の写真撮影です。

これからマスクを外して写真撮影です。おすましした顔での写真は、卒業アルバムができてからのお楽しみ。

6年生は卒業企画として、劇づくりに挑戦しています。劇はDVDにして配られます。

さて、どんな劇になるのでしょうね。

昔あそび(1年生)

1年生教室をのぞいてみると、なにやら楽しそうな雰囲気が・・・

生活科の「昔あそび」で、こま回しをしていました。

用務員さんも飛び入りです。

けん玉

ひざの使い方がポイント

あやとり

モニターで確認したり、お互い教え合ったり

カルタ取り

お正月の定番

だるま落とし

素早く抜き取るのがポイント

昔あそびに夢中になれる1年生って、すばらしい!

縦割り班清掃はできませんが・・・

まん延防止等重点措置に伴い、本校では縦割り班活動を行っていません。

給食の後、校舎を回ってみると・・・

各学級とも協力してお掃除をしていました。

特に高学年の子どもたちは、自分たちの学級以外の場所も自主的に掃除していました。

おかげできれいな校舎内が保たれています。

今日(2.4)から全学級がそろって教育活動を展開しています。

わくわく授業

なにやら子どもが寝ていますが・・・

2年生「生活科」の授業です。成長を実感するため、大きな紙の上に横になり、型どりをして色をつけていきます。喜んで寝っ転がっていました。

3年生「図画工作科」です。ひもひもワールドだそうです。いろいろなひもを垂らしたり、組み合わせたりして楽しんでいました。蜘蛛の巣を作り、タブレットで撮影している子もいました。

5年生「家庭科」です。ミシンでエプロン作りをしていました。みんな器用ですね。

5年生の「図画工作科」です。作った模様がミラーに映る仕掛けになっています。

こんな感じに映ります。不思議ですね。

1年生「図画工作科」です。持参した容器やビニール、ダンボールなどに絵の具を塗り、型どりして模様を描きます。おもしろい模様ですね。

今回は、子どもたちが特にわくわくしそうな授業を特集してみました。いわゆる技能系の教科に偏ってしまいましたが・・・

学校給食週間

今週は、学校給食週間です。

今日のメニューは「すきやき」です。すきやきの中に・・・

実は、すきやきの中に入っていた長ねぎは、「いわきねぎ」です。

写真は給食週間にちなんで、食材の長ねぎや生産者の声、給食調理の様子などを学んでいる1年生たちです。

さあ、お待ちかねの給食の時間です。「おじさんが作った長ねぎが入っていた。」という声が聞かれました。

残さず食べられたかな。

伝統を引き継ぐ(鼓笛)

第3学期は、「つなぐ」学期です。

鼓笛練習の決意を述べる5年生代表児童。

まずは、6年生の模範演技からです。5年生は回りで見学しています。

5年生に楽器やフラッグ(旗)が引き継がれました。

今度は、パート毎の個別レッスンです。教える方も、教わる方も真剣です。

鼓笛隊は、できあがるまでかなりの時間を必要とします。はなやかな演奏の裏には、このような努力が隠されています。

3月には移杖式(本格的な鼓笛の引継式)、5月には運動会があります。きっとすばらしい演奏を披露してくれるでしょう。

寒いですが・・・

校庭を眺めていたら・・・

2年生がなわとびをしながら校庭を走っていました。

雪がちらほら降る中を、元気いっぱい走っていました。

ちなみに、体育館をのぞくと・・・

やはり2年生がなわとびをしていました。

以前お伝えしたように、本校では体力面に課題があると思われます。そこで、3学期はなわとびを中心に体力づくりを進めます。

業間体育では、長なわとびも予定されています。

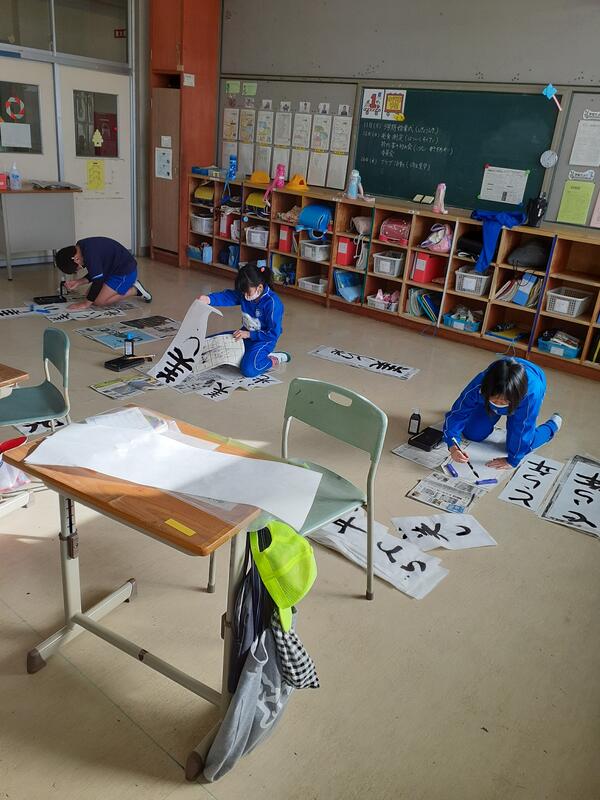

書きぞめ

今日(12日)は「書きぞめ」をしているクラスがたくさんありました。

低学年は硬筆(フェルトペン)です。

中・高学年は毛筆です。

できあがった作品は張り出しし、みんなで鑑賞し合います。

お手本に忠実に書くためには、文字の形や大きさ、中心やバランスなどをよく考えて書かなければなりません。

集中力や根気が必要とされる学習活動です。

一斉下校

今日(23日)は、第2学期終業式。

一斉下校の様子です。

きっと、心はうきうきでしょう。

でも、「いい冬休み」にするためには・・・

<校長から>

①病気の予防をしよう。

②規則正しい生活をしよう。

③家の手伝いをしよう。

<生徒指導主事から>

さ-さきに宿題を終わらせよう。

と-とび出しはしない。

が-がんばって早く起きよう。

お-お手伝いをしよう。

か-からだを動かそう。

それではよいお年をお迎えください。

大掃除

午後の校舎内を回ってみると・・・

げた箱掃除

げた箱掃除

粘土板を拭いて・・・

机やマットもピカピカ

教室床の汚れ落とし

いよいよ明日は第2学期終業式。

冬休み頑張ってほしいこととして、「家の手伝いをしよう」と話すつもりです。

一足早く・・・

今日(22日)の給食です。

箱の中から「チョコレートケーキ」が出てきました。

星の形をしたハンバーグもあります。

大喜びでケーキをほおばる1年生。

「いつもより2000倍おいしい。」と言う声も・・・。

一足早いお楽しみでした。

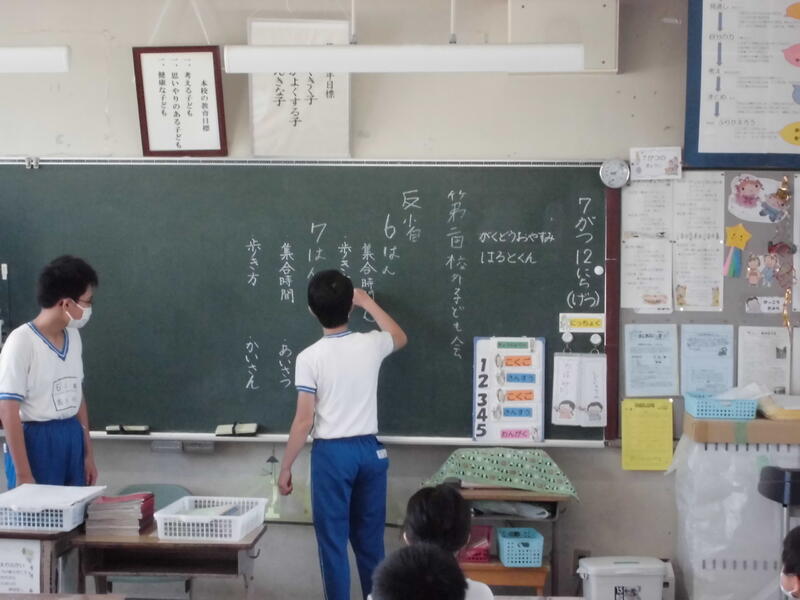

校外子ども会

今日(20日)は、第2学期の登校班反省や冬休みの過ごし方の確認をしました。

登校班の話し合いの様子です。

集合時刻、歩き方、あいさつ、解散などについて反省しています。

本校では、7:30~45頃に登校(昇降口着)というきまりが、「生活のしおり」に書かれています。

「冬休みまもること」を読み合って確認しています。

冬休み中、安全な生活が送れるように、ご家庭でもお子さんと話し合ってください。

読み聞かせ

5年生教室の読み聞かせ(読書タイム)の様子です。

読み聞かせをしているのはだれだと思いますか。

実は、本校の養護教諭です。今日(17日)は、図書ボランティアの助っ人として参加しました。

真剣に聞く子どもたちの様子です。高学年にも読み聞かせを行っています。

本校では、「学力向上グランドデザイン」を策定し、学力の定着・向上に取り組んでいます。その4つの柱の一つが「読書活動の推進」です。

図書ボランティアの方々にも協力していただいています。

もし、図書ボランティアに興味がある方は、学校までお問い合わせください。

ドキワクチャレンジ(2・5・6年生)

以前、1・3・4年生の活動を紹介しましたが、今回はその続きです。

ぶたのまるやき(2年生)

登り棒(2年生)

雲梯【うんてい】 (2年生)

リズム走(5年生)

障害物をリズムよく跳び越していきます。

タグラグビー(6年生)

自分の色以外のタグを取り合います。

また、ほかの学年も工夫して遊んでいました。

なわとびの技に挑戦中。

今日は風もなく、日差しもあり、運動するにはよい天候でした。

先日お願いした「学校評価アンケート」(保護者)では、概ね高評価をいただいたのですが、体力面に課題があることがわかりました。

業間の時間(25分間)であり、回数もそれほど多くはとれませんが、今後も子どもたちの体力向上に努めていきます。

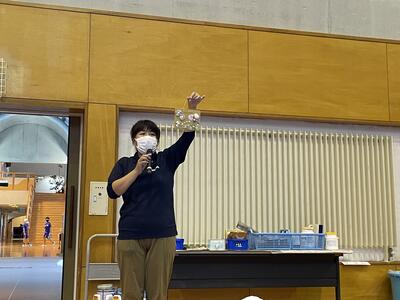

「放射線って何だろう(2年生)

今日(10日)は、「放射線教育」について紹介します。

子どもたちは、放射線についてあまり知りません。まずは、特徴や性質について学びました。

学んでいく中で、子どもたちはコロナウイルスの感染対策と似ていることに気づきました。

今日の授業のまとめや感想を書いています。

子どもたちは放射線の性質を理解し、気をつけて生活しようという意欲をもつことができたようです。

交通事故にあわないためには(5年生)

以前紹介した保健体育の授業では、体のこと(第二次性徴)でしたが、安全な生活についても学びます。

「交通事故にあわないためにはどうすればよいか」を学んでいます。

子どもたちは、自分の考えやわかったことを真剣に書き込んでいます。

実は今日(8日)、「登下校時のお子さんの送迎についてのお願い」というプリントをわたしました(安心・安全メール「PDF」でも配信)。

事故が起きてからでは遅いです。自分の身は自分で守るのが第一ですが、私たち大人も子どもたちの安全を守っていきましょう。

ドキワクチャレンジ 1・3・4年

ドキワクチャレンジ 1・3・4年

子どもたちが少しでも運動を好きになるようにと、大休憩の時間を利用して「ドキワクチャレンジ」と称して運動をしました。

今日は1年生が「固定遊具サーキット」、3・4年生は「投げる運動」か「ダンス」のどちらかを選択して運動を楽しみました。

運動を始める前には、しっかり準備体操です。

1年生の「固定遊具サーキット」は鉄棒や上り棒、うんてい、ジャングルジムを楽しみました。

3・4年生の「ボール投げ」は大校庭でテニスボールを思いっきりなげました。

「ダンス」は体育館で、動物になりきったり、「エビカニクス」を踊ったりしました。

次回は12月15日(水)に2・5・6年生が行います。

さあ、みんなで「運動大好きっ子」になろう!

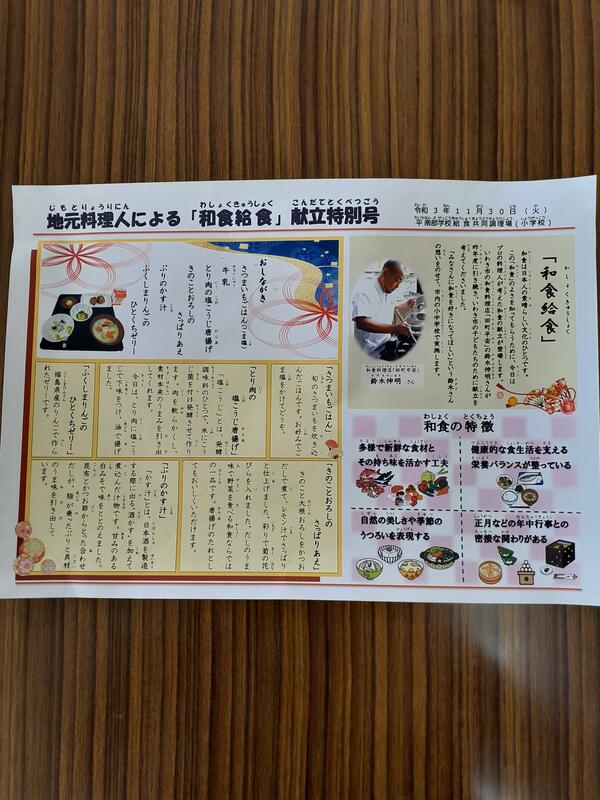

和食

今日(30日)の給食は、11月24日「和食の日」にちなみ「和食」でした。

なんと料理人の方が監修なので、「おしながき」まであります。

一例を挙げると、「ぶりのかす汁」はお出しの味が効いていて、とても上品な味わいでした。また、にんじんが紅葉の形に切ってあり、手が込んでいました。

1年生の感想は、「めっちゃおいしい!」だそうです。

ぜひ、お子さんに聞いてみてください。

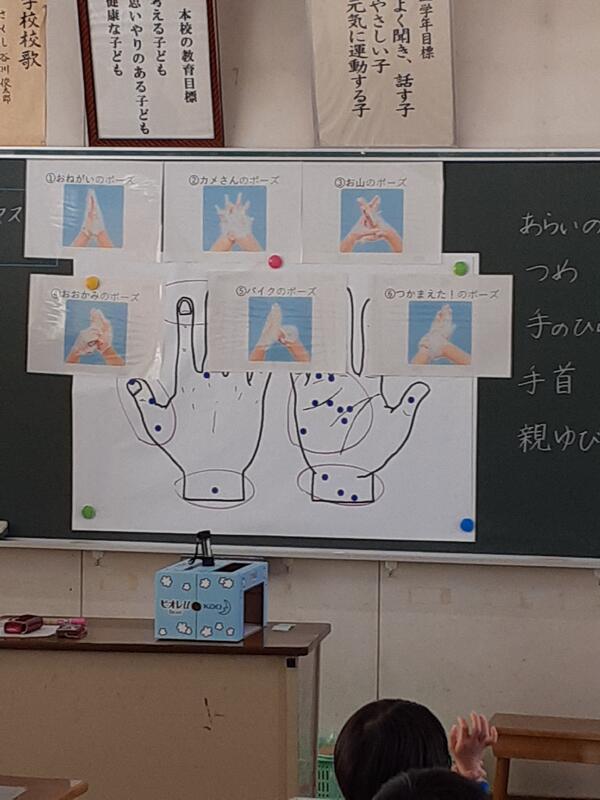

手洗い教室(2年生)

この前紹介した第二次性徴の授業(4年生)同様、養護教諭と担任による授業(特別活動)の紹介です。

まず、各自普通に手洗いをします。その後、装置を使ってきれいに手が洗えているかを確認しています。

汚れがよく落ちていないところは、白く見えます。白くなったところに青シールを貼っていきます。

大型モニターに映しています。やっぱり白いところが・・・

よく洗えていない部分(つめ・手のひら・手首など)を確認しました。

そして、手洗いの歌に合わせてもう一度洗い直してみることになりました。

子どもたちは、「今度は白いところがなくなった。」とビックリ!

これでおいしい給食が安全に食べられますね。

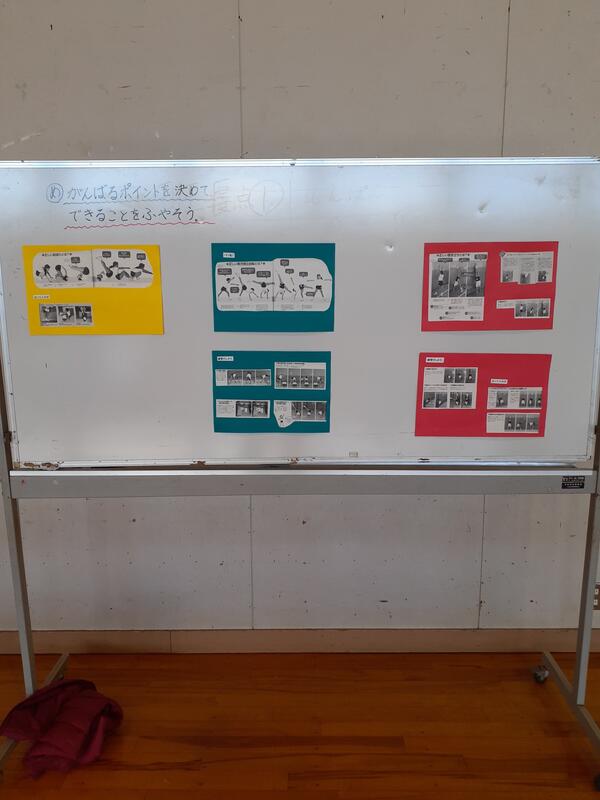

タブレット端末を使って(体育科)

3年生の体育(マット運動)の授業です。

タブレット端末で録画し、それを見ながら技能ポイントを自分で確認したり、友だちと教えあったりしています。

本校ではこのように日常的にタブレット端末を使い、調べ学習や話し合い活動に使っています。

避難訓練

今日(26日)の2校時めに、避難訓練を行いました。

非常用防火扉も実際に使ってみました。

集まって真剣に話を聞いている子どもたちの様子です。

火事はどこで起きるかわかりません。建物では「非常口」を確認しておくことが大切なことを学んでいます。

校長からは次の3つを話しました。

①もしもの時は、まずは落ち着くこと(パニックにならない)。

②ハンカチを携帯すること(煙を吸い込まない 止血にも使える)。

③火を使った危ない遊びはしないこと。

保健体育の授業(4年生)

今日(24日)は、保健体育の授業を紹介します。

「思春期にあらわれる変化」について学習しています。

養護教諭が専門的立場から授業を行っています。子どもたちは、画面を見ながら真剣に学んでいます。

そろそろ思春期の入口にさしかかる4年生。自分の体の変化に、とまどいをみせている子もいるかもしれません。思春期の変化の特徴全般についてや、個人差があるので心配しなくてもよいことなどを学んでいます。また、これらの特徴は、大人になり新しい命を生み出すための大切な準備であることも学びます。

持久走大会③

続き(高学年)です。

1600メートル走です。

さすが、高学年は速いですね。

講評では、「持久走大会」をとおして学んだこととして、次の2つについて話しました。

①あきらめない、最後までやりとおす力をこれからも養ってほしい。

②本気になる、全力でぶつかる経験をたくさん積むと、ここ一番で思った以上の力が発揮できる。

持久走大会②

続き(中学年)です。

力強い走りでした。

最後まであきらめずに頑張っています。

持久走大会①

今日(18日)は、持久走大会が行われています。

まずは、低学年の部です。

今日は無風で絶好の条件です。

低学年では、新記録も出た模様です。

持久走大会の練習(低学年)

2校時(16日)、校庭では低学年の子どもたちが持久走の練習をしています。

低学年は、700メートルを走ります。

持久走をとおして、持久力の向上、計画的に練習する態度、最後まであきらめず全力で取り組む気もち、目標に向かって努力することの大切さなどを学びます。

明後日18日(木)は、いよいよ本番。自己ベストをめざしガンバレ!

食に関する指導(2年生)

今日(12日)は、学校給食共同調理場から栄養教諭をお呼びし、「好ききらいなく食べよう」という授業を行いました。

給食に使われる食材や、給食ができるまでについての説明です。

どの食材が写真の赤・緑・黄に入るのかを考えています。

栄養教諭が一つひとつの食材の答え合わせをしています。

今度は、学習したことをワークシートに書き込んで確認しています。

私(校長)も飛び入りで参加し、「今日は『とうふ』の日ですが、なぜでしょう。」と問題を出しました。

正解する子がいて、とてもびっくりしました。

みなさんは、なぜだかわかりますか。

6年 修学旅行③ 会津武家屋敷

6年 修学旅行③ 会津武家屋敷

最後の見学地、会津武家屋敷です。家老の西郷邸を復元したものです。

38部屋が迷路のようになっており、迷子になりそうです。

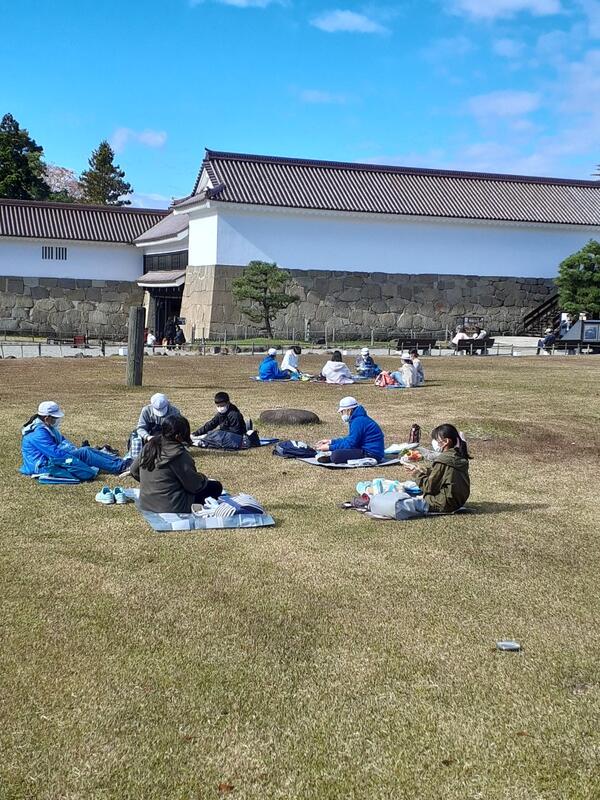

6年 修学旅行② 鶴ケ城

6年 修学旅行② 鶴ケ城

2番目の見学地、鶴ケ城です。

会津藩の歴史について学びました。

お昼は秋晴れのもと、お城の前の芝生でお弁当を食べました。

待ちに待ったお買い物。慎重にお土産選びをしています。

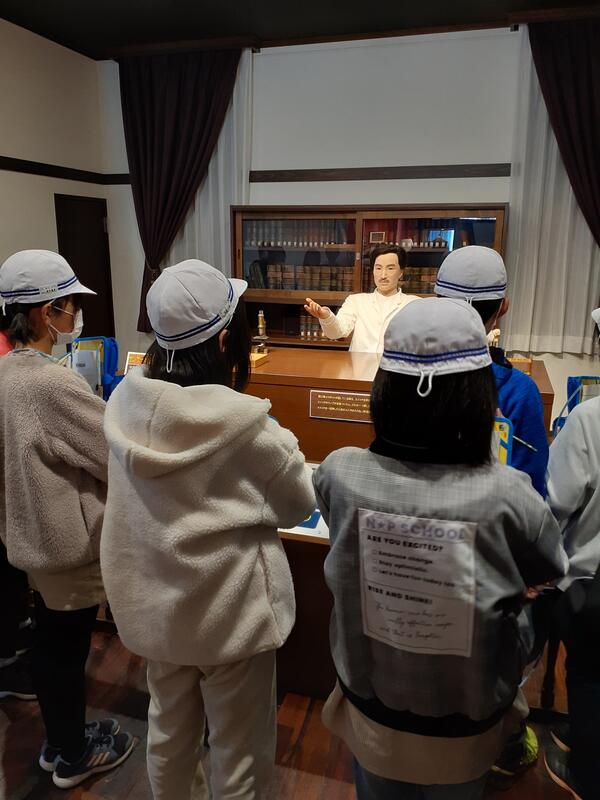

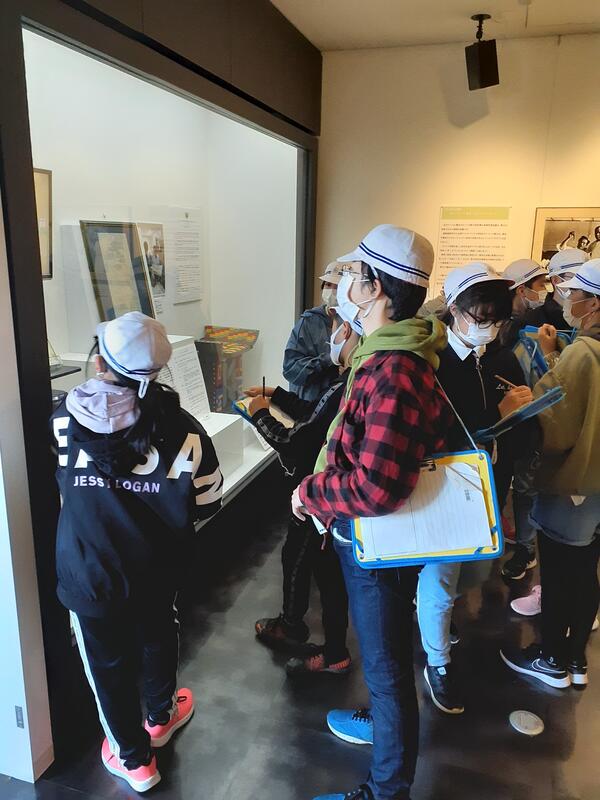

6年 修学旅行① 野口英世記念館

6年 修学旅行① 野口英世記念館

6年生は、紅葉の磐越道を一路会津へ。最初の見学地野口英世記念館に到着しました。博士の生家を見学したり、偉業に触れたりしました。

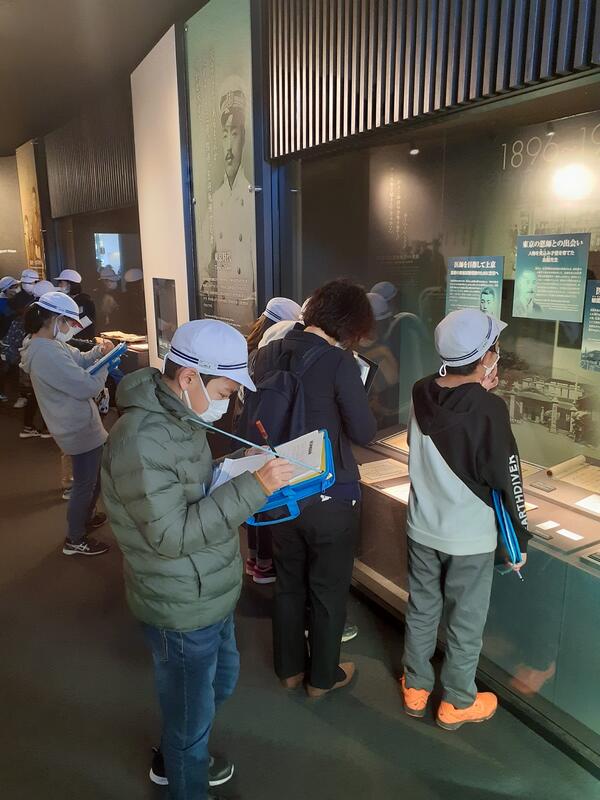

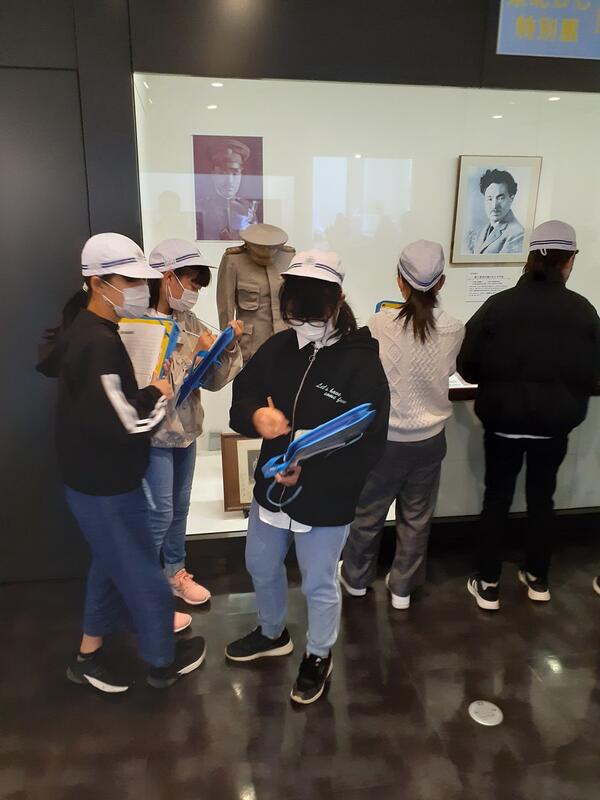

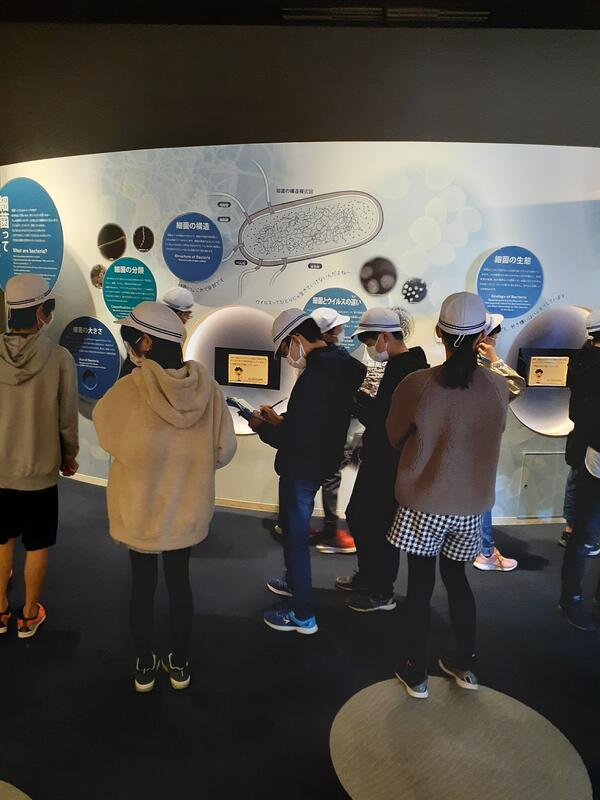

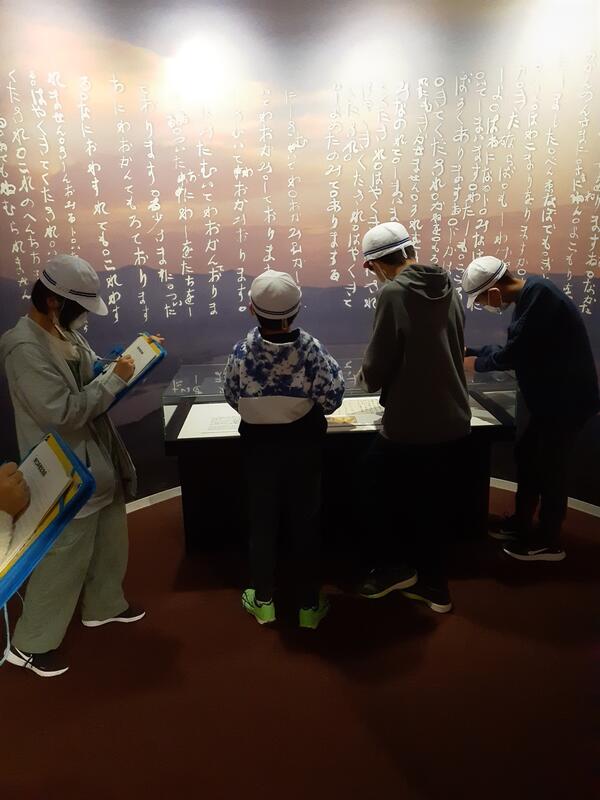

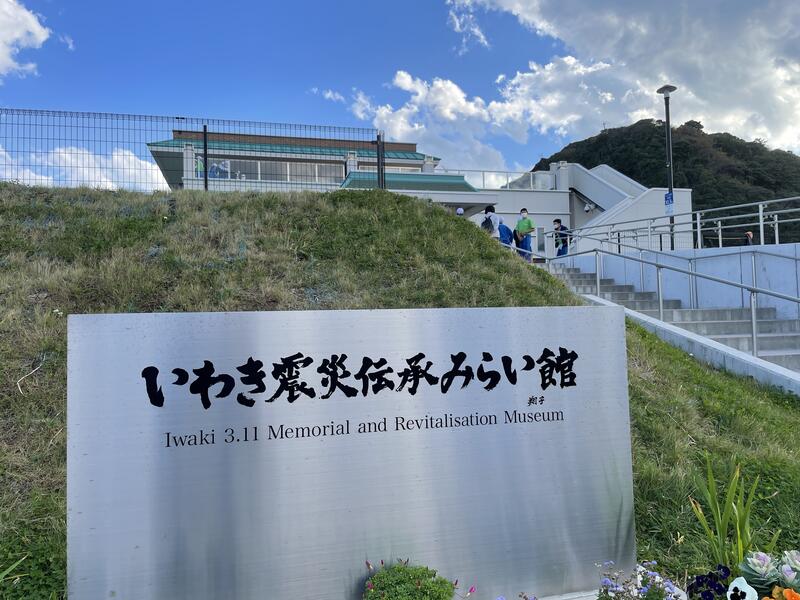

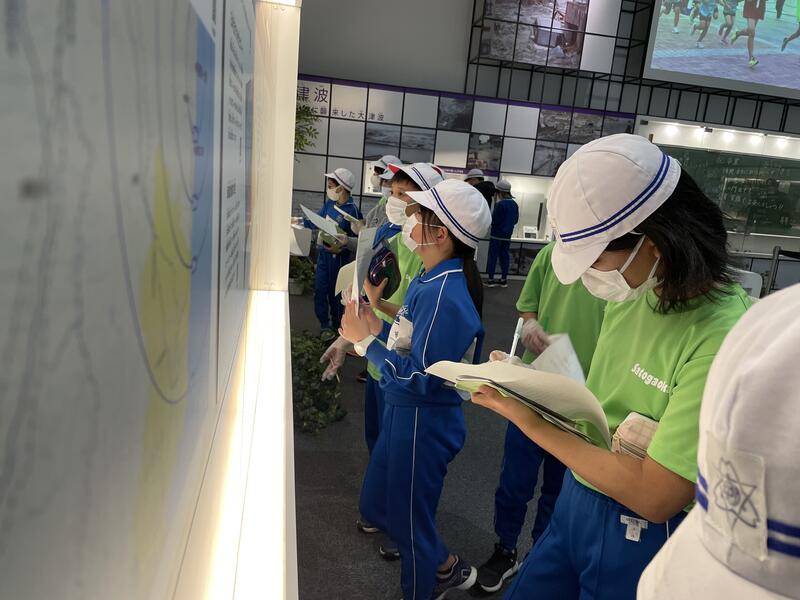

5年 自然体験活動 2日目② いわき震災伝承みらい館

5年 自然体験活動 2日目② いわき震災伝承みらい館

自然体験活動の最後は、豊間にあるいわき震災伝承みらい館にバス移動をしての見学学習です。

東日本大震災当時は、産まれて間もない頃だった5年生の子どもたち。あの日あの期間、どんな事が起き、どんな思いで毎日を過ごしていたのかを学ぶ貴重な時間となりました。

今もなお、震災の影響を受けて生活している人達がたくさんいます。これからの新たな時代を創る子どもたち、何を感じどんな思いをもったのでしょうか。普段はなかなか震災について話す機会が少なくなってきた今日この頃。ぜひ、この機会にお子さんと震災の事、これからの事を話してみてはいかがでしょうか。

5年 自然体験活動 2日目① 海浜ウォークラリー

5年 自然体験活動 2日目① 海浜ウォークラリー

自然体験活動2日目は、海浜ウォークラリーからのスタートです。

地図を頼りに班単位でコースを歩き、途中で課題を解決しながらゴールを目指します。

一周約7kmの道のりです。無事道に迷わずゴールまで辿り着けるのか!班長のリーダーシップと班員みんなの協力が最高の鍵です。

紅葉も見られる中での活動になりました。自然も満喫しながら頑張ってほしいです。

5年 自然体験活動 1日目② 貝の壁飾り作り

5年 自然体験活動 1日目② 貝の壁飾り作り

午後は雨が強く降ってきてしまったので、本館の体育館で貝の壁飾り作りをしました。

たくさんある貝殻の中からお気に入りの物を見つけ出し、木のプレートにボンドで接着させて作ります。

紐を通す穴をあけて、砂も使いました。

どんな作品に仕上がるのでしょうか。出来上がりが楽しみです。

5年 自然体験活動 1日目① 野外炊飯

5年 自然体験活動 1日目① 野外炊飯

5年生はいわき海浜自然の家に自然体験活動に来ています。少し雨は降っていますが、屋根付きの炊飯場なので安心です。

施設の方の説明をよく聞いて、みんなで協力してカレーを頑張って作りました。

まずは洗剤ですべて洗ってから使います。

野菜を切ったり、薪に火をつけたりとみんなドキドキです。

人数が多いので北と南の炊飯場に分かれて活動しました。

みんなで仕事を分担して、なんとかカレーを完成させました!

いただきまーす!

自分達で作ったカレーは、格別です。とても美味しかったです!

また、明日も作りたい!そんな声も出るほど大満足の野外炊飯でした。

食に関する指導(1年生)

今日(4日)は、学校給食共同調理場の栄養職員の方をお呼びして、食育の授業(学級活動)を行いました。

めあては、「すききらいなくたべよう」です。

給食が学校に届くまでの行程や、栄養素(体をつくる食品・体の調子を整える食品・エネルギーのもとになる食品)などについて学びました。

写真は、ワークシートにまとめているところです。

振り返りの場面です。今日の授業でわかったことや、これから頑張りたいことを発表しています。嫌いなものでも少しは食べる、できるだけ残さない、バランスよく食べるなどの意見が出されました。

来週は、2年生の食育の授業が予定されています。

運動会②

運動会午後の部(高学年)です。

鼓笛隊パレード

パートナーと一緒!

150M走

竹取物語

特設 応援団の子どもたち

秋晴れのもと、精一杯楽しく競技できました。

保護者のみなさまの応援が、子どもたちの励みになりました。

どうもありがとうございました。

運動会①

今日(30日)は、絶好の秋日和の中、運動会が行われています。

午前中は、低学年と中学年の種目が行われました。

さとリンピック2021

郷ヶ丘ウルトラハリケーン

さと小オリンピック

かけっこ

後半(午後の部-高学年)に続きます。

運動会の華(鼓笛隊)

今日(28日)の鼓笛隊の練習は、衣装を着て本番同様に行いました。

校舎3Fからの撮影なので画像は小さいですが、全体を見わたせます。

中校庭に向かって移動します。

移動完了。

衣装を着るとまた一段と映えますね。当日はぜひ間近で見て、応援してあげてください。

運動会の裏方

はなやかさには、裏方の存在が不可欠です。

今日(28日)の朝、校長室からふと校庭を見ると、下の写真の光景が目に入りました。

昨日の日中、用務員さんなどが校庭に土を入れたのですが、それでも夜間の雨で水たまりやぬかるみができてしまいました。

昨日のホームページでも紹介しましたが、今日も朝早くから運動委員がスポンジで水取をしていました。

はなやかな運動会の裏には、このような裏方のバックアップがあります。

楽しい集い(児童会活動)

今日30日(水)は、児童会活動「楽しい集い」が行われました。

これは何の遊びでしょう。

答えは「ハンカチ落とし」です。

「新聞紙乗りゲーム」

じゃんけんに負けると、新聞紙を半分に折って乗らなければなりません。

「絵しりとりゲーム」

ことばではなく、絵を描いてしりとりをしています。

「割りばし入れ」

ペットボトルの上の部分を切り、少し口が広くしてあります。そこに上から割りばしを落として入れます。

「いす取りゲーム」

音楽に合わせて、楽しそうにいすの周りを回っていました。

「鬼ごっこ(氷鬼)」

これは定番ですね。さすが6年生は速い。

「ドッジボール」

6年生が下学年生にボールをわたす優しい場面も見られました。

「折り返しリレー」

両者、いい勝負です。

新型コロナも落ち着きを見せ始め、市内の感染者もほぼ0になりました。おかげで縦割り班活動が再開でき、楽しく活動できました。

活動内容は、6年生がいわき海浜自然の家で「自然体験活動」をしてきた経験を生かして考えました。

運動会の練習(低学年)

30日(土)は、いよいよ運動会です。

練習にもかなり熱が入ってきました。

運動会の歌を歌いながら、元気よく踊っています。

「ダンシング玉入れ」

1年生が玉入れをしている間は、2年生が踊って応援しています。

昨日の雨で校庭に水たまりができましたが、朝から運動委員が砂入れをしてくれました。

30日の天気は「晴れ・曇り」マーク。大丈夫でしょう。

子どもたちの元気あふれる姿を楽しみにおいでください。

おもちゃまつり(1・2年生)

今日(25日)は、2年生が1年生を招待して「おもちゃまつり」が開かれました。

「まとあて」の説明中の2年生。

「ころころりん」で遊び方を確認する2年生。

カメさんなどがユーモラスな動きで進みます。さあ、どこまで行けるかな。

ストローから空気を吹き込んで、カップの中のスポンジを浮かせます。

2年生はこの「おもちゃまつり」のために、だいぶ以前からグループで協力して準備していました。やはり1年違うと、ずいぶんお兄さん・お姉さんになりますね。

読み聞かせ(ハイブリッド型)

今日(22日)の図書ボランティアの方々による読み聞かせの様子です。

2枚の画像を見て、何か気づくことはありませんか。

1枚めは、一般的によく見かける読み聞かせです。子どもたちを目の前にして絵本を読み聞かせています。

2枚めは、オンラインによる読み聞かせです。

オンラインで配信しているところです。

今回は、1・5・6年生がオンライン読み聞かせ、2・3・4年生が普通の読み聞かせでした。まん延防止等重点措置も明けましたので、それぞれのよさを生かしつつハイブリッド型(複数方式の組み合わせ)で行ってみました。

中央台四校オンライン音楽祭(4年生)

今日(19日)は、中央台四校オンライン音楽祭が開かれました。

4年生への応援メッセージ

各校の演奏を聴いたり、感想発表を聞いたりしています。

郷ヶ丘小学校(4年生)の演奏の様子です。みんなの心が一つになった今までで一番すばらしい演奏でした。

これまで4年生は、コロナ禍の中でも工夫しながら粘り強く練習に励んできました。オンライン音楽祭で培った協力する大切さや、あきらめない気もちを、今後ももち続けてほしいと願っています。

参観いただいた保護者のみなさま、ありがとうございました。

中央台四校オンライン音楽祭激励会

今日(15日)は、オンライン音楽祭の激励会が開かれました。

4年生の入場です。

4年生代表が、曲「負けないで」を紹介したり、これまでの練習について振り返ったりしてくれました。

演奏の様子です。迫力のある演奏に、聴き入っています。

(全校生を代表して6年生、来年度のために3年生)

6年生代表激励のことば

4年生代表お礼のことば

6年生からの温かいメッセージ

いよいよ19日(火)は、本番です。きっとすばらしい演奏を聴かせてくれるでしょう。

6年 自然体験活動②(キャンプファイヤー)

自然の家と言えば、キャンプファイヤーです。仲間と火を囲んで、かけがえのない時間を過ごしています。

火の神も登場し、盛り上がっています!

みんなで協力し合って、1日頑張りました。

みんなの笑顔がまぶしいです。

6年 自然体験活動(砂の芸術)

6年生は昨年度に引き続き、日帰りの自然体験活動に来ています。

最初の活動は、砂の芸術です。

天気は最高の秋晴れです。

力作もたくさんです。素晴らしい思い出になったのではないでしょうか。

クリーン活動(児童)と奉仕活動(保護者)

今日(7日)は、児童によるクリーン活動とPTA奉仕活動が行われました。

写真は、子どもたちの作業の様子です。草を引いたり、石を拾ったりしています。

保護者のみなさまには、校庭の周りの除草作業や側溝の土あげをしていただきました。平日にもかかわらずおいでいただき、ありがとうございました。

いい環境で運動会を迎えられるよう、残りの除草を行ったり土を入れたりしていきます。

運動タイム(業間体育)

先日、持久走の練習についてお伝えしましたが、今日(10.5)から本格的な練習が始まりました。

まずは、6年生の出発です。外側のトラックを5分間走ります。

次は4年生です。内側のトラックを4分間走ります。

最後は2年生です。内側のトラックのさらに内側を3分間走ります。

木曜日は1・3・5年生の番です。

スポーツの秋。体力づくりに励んでいます。

鑑賞教室

1日(金)と今日4日(月)は、劇団「風の子」さんをお呼びし、鑑賞教室を開きました。演目は「めっきら もっきら どおんどおん」です。

主人公のカンタくんは、森の中で不思議な世界の住人たち(3人組)と出会い、楽しく愉快に遊びます。

この薄い水色の布を、魚に見立てたり波に見立てたりしています。

いっしょになわとびをして遊んでいます。

3人組と一緒に空も飛びました。布で虹を表現しています。

劇団「風の子」さんには、まん延防止等重点措置期間明けの公演を依頼したり、密にならないように3公演をお願いしたりと配慮いただきました。コロナ禍でなかなか楽しみも少ない中、目の前で生の演劇を観る機会はとても貴重です。

持久走の練習

11月の「持久走大会」に向けて、練習が始まりました。

今日は、絶好の秋空でした。まさに「スポーツの秋」ですね。

昨日、用務員さんがレーキで校庭を均したので、走りやすくなっています。

1年生のある男の子の「持久走カード」です。目標も立てられていますね。運動委員会が、全校生に向けて作ってくれました。

持久走は持久力向上によいのはもちろん、諦めない気もち、最後までやり通す気もちなども養うことができます。

いじめ防止への取組

学校では「いじめ防止基本方針」を定め、学校生活のさまざまな場面で取り組むことになっています。

先日の全校集会(オンライン)では、「ネットいじめ」を取り上げ、なぜしてはいけないのかを、校長が法の立場から話しました。

下の写真は、初任者研修の一環としての道徳科の授業の一コマです。

いじわるなきつねが、おおかみに襲われます。それをさる・うさぎ・たぬき・りすが助けるかどうか話し合います。

このように、意図的に葛藤場面を仕組み、子どもたちを相手の立場に立たせ、どうしたらよいかを考えさせていきます。

なお、来月には「こまりごと調べ」②も予定されています。

学校では、さまざまな角度からいじめ防止に取り組んでいます。

それぞれのよさを生かして

以前もお知らせしましたが、本校では各教科におけるICTの活用について、全職員で研修しています。

今日は、1年生で研究授業(算数科)がありました。

いい目をしています。全員集中して前を向いていますね。やる気満々です。

この子は、自分の考えを電子黒板に直接書き込みながら説明しています。

板書している子は自分の考えを式に書き込んで説明し、ブロックを持っている子は説明に合わせてブロックを操作していました。相乗効果で理解が深まります。

このように、いわゆるデジタルとアナログには、それぞれのよさがあります。それぞれのよさを生かすことが、これからの授業には求められているのだと思います。

運動会に向けて

以前、用務員さんがレーキで校庭を均していることをお伝えしました。

平らにするためには、低くなっている所やでこぼこの所に砂を入れる必要があることから、砂を準備しました。

折しも、4年生が以前学んだ徒競走の並び方を思い出していました。

少しずつ来月の運動会に向けて準備が始まってきています。

コロナ禍を吹き飛ばすような、躍動する子どもたちの姿をお見せできればと思います。

たばこと健康(5年生)

5年生の学級活動では、「たばこと健康」について学ぶことになっています。そこで今回は、講師に学校医の先生を依頼しました。

学校医さんが、「たばこによいところがあるとしたら?よくないところは?」と子どもたちに質問しながらホワイトボードにまとめています。

活発に意見が出され、学校医さんからお褒めのことばをいただきました。

次に、パワーポイントを使いながらたばこの害について「有害物質は約200種類含まれていること」「副流煙の方が有害であること」などを、わかりやすく説明してくださいました。子どもたちは、タールが付着した黒い肺の写真にもびっくりしていました。

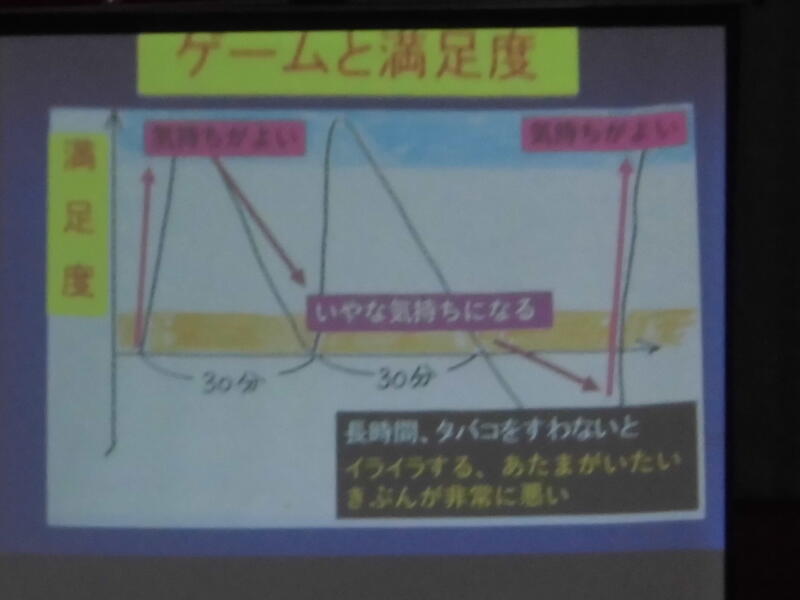

最後に、ニコチンへの依存とゲーム依存は似ているというお話でした。どちらも気もちよい時間が長続きせず、脳がその状態を覚えていて、その状態に戻ろうとして依存性を強めてしまうようです。ちなみに、日本小児科学会では、「平日4時間以上、休日6時間以上ゲームをしている状態は依存症の可能性がある」と判断するそうです。

GIGA端末を使った授業②

先週、GIGA端末を使った授業を紹介しましたが、今回はその続きです。

写真は1年生の様子です。担任の説明を聞きながら、ログインしています。「自分でできた。」「その画面が出てきたよ。」などの声が聞かれました。

写真は3年生です。国語科の物語文の中で自分の好きなことばを選び、それに合う絵を描いています。

学校には、月2回程度ICTサポートスタッフが来てくれています。指導を受けたり、堪能な教員が講師役を務めたりしながら、指導法の研修をしています。

歩・時・準

私(校長)は、4月から一貫して言い続けてきたことがあります。

(「学校だより」No.1参照)

歩・・・廊下は歩きましょう。

時・・・時間(チャイム)を守りましょう。

準・・・(休み時間に)授業の準備をしましょう。

この3つ、簡単そうに思えるのですが、日々続けるとなるとなかなか難しいものです。

さて、下の教室を見てください。

子どもたちがいませんね。2校時は校庭で体育をしています。その2校時の教室なのです。つくえの上には、3校時の理科の準備がしてあります。

本校全体で取り組んでいますが、特にこのクラスは「準」を日々実践し続けています。

まさに「継続は力なり」ですね。

ちなみに、校長室の日めくりカレンダーの10日の一言は「一番強いの“続ける才能”」。

GIGA端末を使った授業

今、学校の授業が大きく変わろうとしています。

本校でも第2学期から、GIGA端末を使った授業が始まりました。

上の写真のように、一人一台の配付です。

子どもたちが描いた絵をモニターに映して鑑賞しています。

本校では「各教科におけるICTの活用」を研修のテーマに選び、効果的な使い方について研修会を開いたり、授業を見合ったりして深めています。

ピア・サポート活動

以前も紹介しましたが、本校の特色ある教育活動として「ピア・サポート活動」があげられます。

写真は、6年生が校舎内のさまざまな場所を掃除しているところです。

職員玄関

校長室前の廊下

児童昇降口

職員室前の廊下

現在は感染対策のため、縦割り班による清掃を見合わせています。

給食が終わると、6年生は広い校舎のさまざまな場所に散らばり、このように清掃活動を行ってくれています。

きれいな校舎で生活できるのも6年生のおかげです。

なお、放課後には、職員でトイレや水飲み場の清掃や消毒作業を行っています。

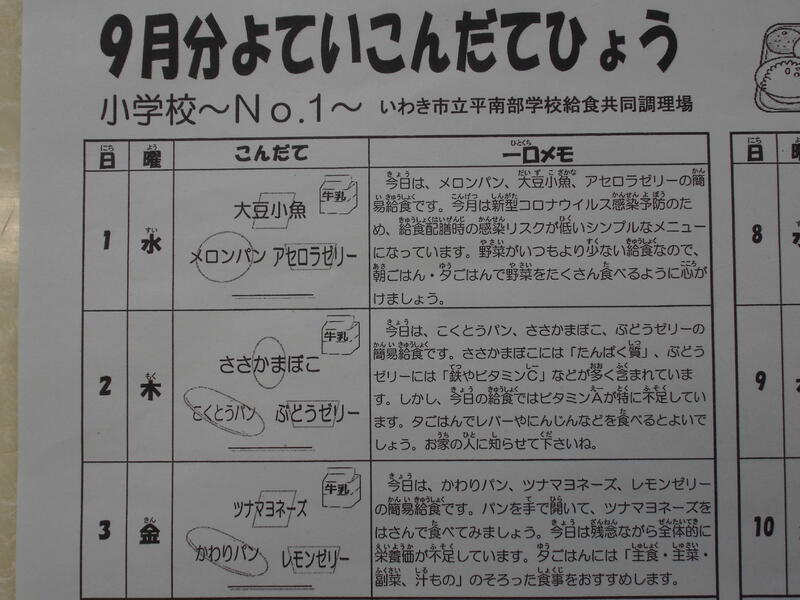

簡易給食

写真は今日(3日)の簡易給食です。

今日までは汁物などがない献立となっています。

「こんだてひょう」にもありますが、栄養価や野菜がたりないので、家庭での食事で補ってほしいそうです。

1年生の配膳の様子です。配膳時の感染リスクを下げるため、できる限りセルフで準備します。

今日はパンにツナマヨネーズを挟んで食べます。担任が食べ方の指導をしています。

いわゆる「黙食」の様子です。本当は楽しくお話をしながら食べたいところですが、我慢して前を向いて静かに食べます。

来週からは手作りおかずが1品(汁物など)が加わります。

オンライン方部音楽祭の練習(4年生)

校舎内に「負けないで」のメロディーが響いています。

日増しに滑らかな演奏になってきています。

広い音楽室で十分換気しながらパート練習をしたり、音を合わせたりしています(打楽器、ピアノ、アコーディオン、電子鍵盤オルガン)。

リコーダーパートは、音を出さずに教室で指使いの練習をしていました。

このように、コロナ禍であっても感染対策を行い、感染リスクを下げる工夫をしながら教育活動を展開しています。

まさに「負けないで」ですね。

除草作業

第2学期がスタートしました。

今日は、校庭(通称:中校庭)の除草作業の様子です。

用務員さんがレーキでならしながら、除草作業をしています。

あっという間に草が削られていきます。

取り残った草は、人の手できれいに取っていきます。

大休憩、校庭で遊んでいた2年生が、自主的にお手伝いしてくれました。3校時も手伝いたいと言っていましたが、それはちょっと・・・。

第2学期も学校の様子を伝えていきます。お楽しみに。

第1学期終了

今日(20日)で68日間あった第1学期が終了しました。

終業式はオンラインで行いました。

写真は、一斉下校の様子です。班長さんのお迎えを待っている1年生。

小学校初めての夏休みです。

班長さんに連れられて集合場所へ。

夏休みのきまりを守って楽しい休みにしてください。

オンライン読み聞かせ②

今日(16日)は、図書ボランティアの方々による2回めの読み聞かせ(オンライン)が行われました。

低学年の様子。

中学年の様子。

高学年の様子。

こんな感じで3箇所から配信しています。

どの学年の子どもたちも、食い入るようにモニター画面を見ていました。

もうすぐ夏休み。本をたくさん読んでほしいですね。

防犯教室

今日(13日)は、1年生を対象に「防犯教室」が開かれました。

中央台交番の警官の方と、スクールサポーターに講師をお願いしました。

まずは、不審者対策の基本「いかのおすし」について確認しました。

子どもたちは、頭文字の意味をしっかり理解していました。

次は、実際に不審者に遭遇したときにどうするかを学びました。

写真は、「お菓子をあげるから。」と言い寄られている場面です。

もし、体をつかまれたら、大声を出したり相手を蹴ったりして抵抗するように習いました。

相手にかばんをつかまれたとき、ランドセルと水筒がからまると逃げられなくなります。そこで、水筒→ランドセルの順で準備をすると、ランドセルがすぽっととれて逃げやすくなることを学びました。

警察官の方から、もし不審者に遭遇したら、可能な範囲で相手の特徴を覚えておくようにというお話をいただきました。

最後は、おまけです。警察官の装備(警棒など)について教えてくださいました。

校外子ども会

今日(12日)は、大休憩に校外子ども会が行われました。

まずは、第1学期の登校についての反省です。

・集合時刻

・歩き方

・あいさつ など

班長さんを中心に反省していますね。

後半は、「夏休みのすごし方」についての確認です。

オレンジ色の用紙(夏休みのきまり)が見えると思います。地区担当や班長が、安全で楽しい夏休みになるようにきまりなどを確認しています。

ガンバレ!6年生(陸上記録会に向けて)

今日(5日)は、6年生がユニホームを着て陸上の練習をしました。

あいにくの雨だったので、体育館での練習風景です。

リレーの選手を発表し、全員で応援の拍手をしています。

軽く走って感触を確かめています。

7日(水)は、いわき市陸上競技場で記録会です。空模様が気になりますが、雨雲を吹き飛ばし、自己ベストめざしてガンバレ!

大休憩の一コマ

今日(30日)、大休憩に何気なく校庭を見ていたら、すばらしい6年生たちを発見しました。

1年生と遊ぶ6年生のお姉さんです。女の子の笑顔がとてもいいですね。

ジャングルジムで遊ぶ1年生を見守っています。ほほえましいですね。

教頭先生が校庭の草引きをしていました。奥にいる6年生の男子が、バケツで草を集めています。

本校では、このように6年生が黄緑色の帽子をかぶり、ピアサポート運動(下級生を助けたり、いろいろな手伝いを率先してしたりする)をしています。

話題は変わりますが、大休憩の後、学校内を歩いていたらこんなものも目にとまりました。

6年生の「げた箱」です。こういうところから心構えが違うのだなと思いました。

オンライン読み聞かせ

今日(25日)は、本校初の試み「オンライン読み聞かせ」に挑戦しました。図書室(2箇所)と図工室から、低・中・高学年に配信しました。

低学年に向けての配信の様子です。

(読み聞かせした本)

「アヒルかも! ウサギかも!」

「しんごうき ピコリ」

中学年に向けての配信の様子です。

(読み聞かせした本)

「たなばたのねがいごと」

高学年に向けての配信の様子です。

(読み聞かせした本)

「おれはねこだぜ」

「うめじいのたんじょうび」

今日は、なんと1年3ヶ月ぶりの読み聞かせだそうです。コロナ禍ではありますが、なんとか工夫して読み聞かせをしたいということで、図書ボランティアさんが企画してくださいました。

配信が終わると、各クラスから自然に拍手がわき起こってきたのが印象的でした。

大きくなあれ!

生活科で1年生はあさがお、2年生は野菜を育てています。

2年生が、毎朝自分で選んだ野菜(ナス、ミニトマトなど)の観察をしています。今日は「赤っぽいのができた。」という声が聞かれました。

この子は、じょうろで水やりをしていますね。明日は休みなので、多めにかけているのかもしれません。

土も入れます。先生と一緒に手入れをしていますね。

最近天気もよく、どんどん大きくなってきました。

もっともっと、大きくなあれ!

学校探検(校長室)

4月には2年生に連れられて学校探検をした1年生ですが、今回は自分たちだけで学校探検をしました。

「わあ、ふかふかだ。お客さんのソファーはいいね。」といいながら、大喜びでボヨヨーンとしていました。

「中はどうなっているのかな。」寄贈の「ドールハウス」も大人気。

校長室にあったものや、質問の答えを書いています。

「校長先生は、どんなお仕事をしていますか。」

ウーン、一言で言うのは難しいですね。

小さな来訪者に楽しいひとときでした。

読書・学級の時間

水曜日は13:00~13:15まで「読書・学級の時間」になっています(それ以外の曜日は清掃時間)。

本はよく「心の栄養」といわれます。本校では、このほか月・金曜日に「(朝の)読書タイム」を取り入れています。

写真は、国語教材「くちばし」(1年)の関連図書を選んでいる1年生です。

この教室は、NHKのオンライン教材を視聴していました。「周りを見て行動することの大切さ」について学習していました。

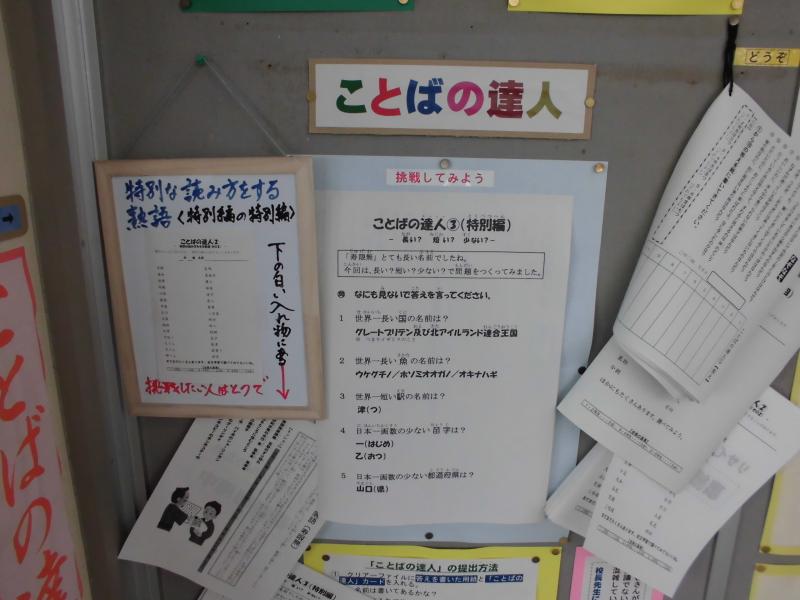

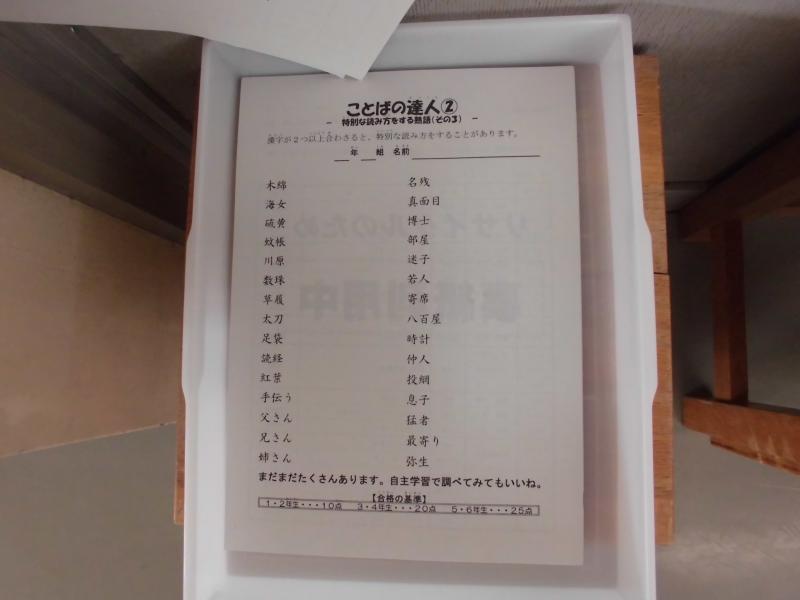

「ことばの達人」に挑戦中!

校長室前「ことばの達人」の掲示です。

今日、2つ更新しました。

1つめは「長い? 短い? 少ない?」です。世界一長い国名、魚の名前、世界一短い駅名などが出題されています。

2つめは、「特別な読み方をする熟語」(その3)です。

写真は、校長室で「寿限無」の暗誦に挑戦中の2年生です。

6年生の女子2人が、問題を解いています。

楽しいことば遊びを通して、ことばに関心をもってくれる子が増えてほしいと思っています。

クリーン作戦、がんばりました!

クリーン作戦、がんばりました!

6月7日(月)にクリーン作戦(草むしり&石拾い)を行いました。当初の予定では、4日(金)でしたが、悪天候のためこの日の実施となりました。

2校時は1年生と6年生、3校時は3年生と5年生、4校時は2年生と4年生ががんばりました。

みんなで汗を流しながら、学校をきれいにすることができました。作業を終えて教室に戻る子ども達は皆、すがすがしい表情を見せていました。

また、みんなできれいにしましょうね。

JRC登録式を行いました

JRC登録式を行いました

5月31日(月)の大休憩にJRC登録式を行いました。

本来であれば、全校児童の前で実施するところですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、校長室での式の様子をZoomを使って、オンラインで各教室をつないで行いました。

郷ヶ丘小学校では6年生が加盟登録を行い、活動をしています。この日は、各学級の代表が校長先生に登録用紙を提出しました。

代表児童が活動についての「ちかい」を述べ、気持ちを新たにしました。

JRCの和が学校や地域、そして世界に広がり、みんながいつも笑顔で生活できる、そんな毎日になればいいなと願っています。

2年 野菜がすくすく成長中です

2年 野菜がすくすく成長中です

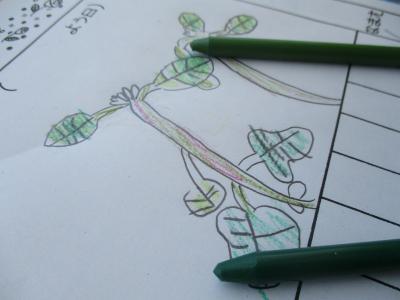

2年生は生活科で野菜を育てる学習をしています。

一人一人自分で育てる野菜を決めて、

毎朝の水やりなどがんばって育てています。

今日は野菜の観察をしました。

葉やくきのようすや葉の数や大きさなど、

元気に育っているようすを観察して、絵や文で記録しました。

今週は気温が高くなる予報です。

どんどん大きく成長すると思われます。

どんな実ができるのか楽しみです。

1年 アサガオの種まきをしました

1年 アサガオの種まきをしました

今日は生活科でアサガオの種まきをしました。

お日様もちょうどよく顔を出しぽかぽか陽気の中、

先生の話をよく聞いて、がんばって種まきをしました。

植木鉢に自分で土を入れ、種を5つまきました。

ペットボトルに水を入れ、たっぷり水やりもしました。

きれいなアサガオの花が早く咲くといいですね。

令和3年度 入学式を行いました

4月6日(火)に入学式が行われました。

新型コロナウイルス感染症の対策をしながらの実施となりました。

新入生たちは、新しいスタートに胸を膨らませ、元気な姿で入場しました。

校長先生の式辞もしっかり聞きました。

代表児童が、立派な態度で校長先生から教科書を受け取りました。

本来であれば、6年生が出席しての歓迎の言葉があるのですが、

今回は事前に準備していた映像で、新入生に歓迎のメッセージをつたえました。

6年生の思いあふれる映像に、きっと新入生もこれからの学校生活に期待を膨らませることができたと思います。

さあ、新たなスタートです。友達をたくさん作って、たくさん勉強しましょうね。

令和2年度修・卒業式を行いました

令和2年度修・卒業式を行いました

今日は、はじめに1~5年生までの修了式を行いました。放送での実施でしたが、代表の子どもたちはしっかりとした態度で修了証書を受け取りました。その後、予定通り卒業式を行いました。6年間の小学校生活の総まとめにふさわしく、落ち着いた態度で式に臨むことができていました。中学校に進学しても、郷ヶ丘小学校での生活を忘れずに、一人一人が自分の「夢」に向かって歩んでいってほしいと思います。心から、ご卒業おめでとうございます。(職員一同)

卒業証書授与の様子

「門出の挨拶」・・・とても立派な態度でした

あいさつ運動〜3月

あいさつ運動〜3月

昨日からの風がまだ吹き、肌寒い朝になりました。今年度最後のあいさつ運動を、役員の皆さんが行ってくださいました。今日も、いつもより元気なあいさつを聞くことができました。ご協力ありがとうございました。明日は、いよいよ今年度の修了式、そして卒業式です。門出にふさわしい、穏やかな日になるよう祈りたいと思います。

みんなで作りました!

みんなで作りました!

すこやか学級の子どもたちが、みんなで協力して作品を作りました。いろいろな物をつないで、作品作りをするという図工の学習です。今回は、新聞紙などを細く丸めてつなぎました。丸めた物をていねいにつないで、素敵な作品に仕上げました。みんなで、完成を喜びました。

卒業式予行

卒業式予行

今日は、3・4校時に卒業式の予行を行いました。6年生はみな落ち着いた態度で練習に臨みました。歩き方や返事の仕方、卒業式は小学校で学んだことの集大成の場です。立派に成長した様子を、当日ご覧いただければと思っています。

ごはんは炊けたかな?

ごはんは炊けたかな?

新型コロナウィルス感染防止のために延期していた調理実習を行いました。密集にならないように、学級を2つのグループに分けて人数を減らし取り組みました。ごはんが炊ける様子を見ることができる、耐熱ガラスの容器で炊いています。この後、煮干しでだしを取って味噌汁づくりです。

2021年3月11日

2021年3月11日

春を間近に感じる、そんな穏やかな朝を迎えました。

今日は、東日本大震災から10年目。朝の時間、東日本大震災の話を放送で行いました。とても大きな地震とともに起きた津波、そして原発事故。それらによって、多くの命が奪われたこと。様々な部分で、復興に取り組んでいるものの、未だ続く問題があること。そして、地震や台風等の災害から身を守ることの大切さ等を話しました。最後に、知事からのメッセージを読み上げました。震災を風化させないためにも、これからも折に触れ伝えていきたいと思います。

今日の郷ヶ丘!

今日の郷ヶ丘!

2年生は図工の学習。身の周りのもので、「顔」に見える題材を探していました。昇降口の扉の鍵穴や立て札の釘の位置、さらには植木鉢など豊かな発想で顔に見えるものを探していました。

小さな目と、大きな口?それとも鼻?

立て札の釘の位置を見ています

今月は、「めひかり」です。

牛乳、ご飯、めひかりの唐揚げ、れんこんのきんぴら、そして、

わかめの味噌汁でした。

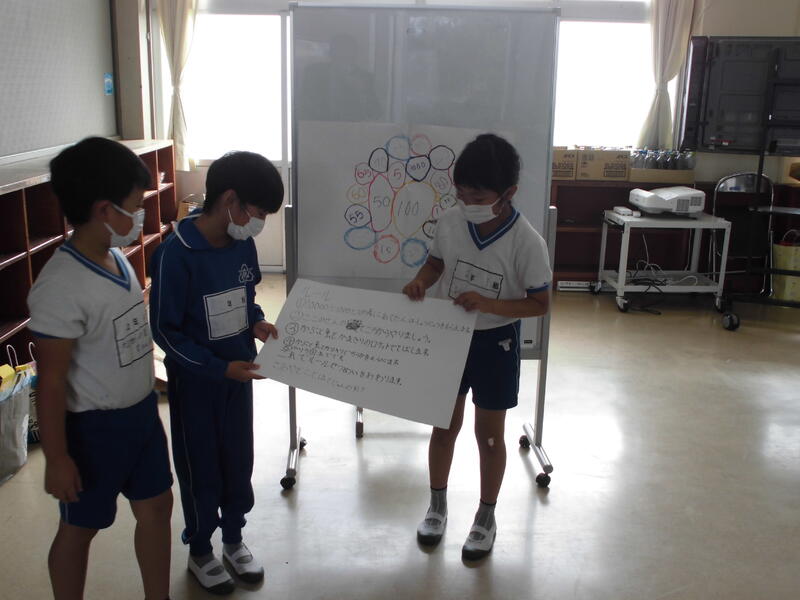

今日の郷ヶ丘!

今日の郷ヶ丘!

3年生の学級活動の話し合いの様子です。お楽しみ会の内容をどうするかについて、話し合いをしていました。司会、記録など分担もしっかりできて、話し合いの仕方も上手になってきました。

図書室の掲示は、いよいよ卒業へ向けてのものになりました。

SNS,スマホ、タブレット、ゲーム端末によるトラブル防止のために

いわき市生徒指導委員連絡協議会より、標題のような問題に対する未然防止啓発資料が発行されましたので、本HP右側「お知らせ」の生徒指導の一番下にUPしました。

SNS等に関するトラブル予防啓発資料

みなさんご存じの当たり前のことばかりですが、子どもを取り巻く通信機器の現状を正しく理解し、改めて考える資料としていただければ幸いです。問題が起こったときには、もう深刻な状況に陥っているのがこの種の問題であり、そうならないための家庭の決まりを大切にしていただきたいと思います。

いわき市郷ヶ丘三丁目50-18

TEL 0246-28-1341

FAX 0246-28-1350

令和5年度

ほけんだより

図書館だより

生徒指導

各種計画等

運営委員会

↑

運営委員会にて、所属する会の年間計画を作成する方は、上記のファイルをダウンロードしてお使いください。