2020年6月の記事一覧

ALTを送る会を開きました(6月19日)

本校担当のALTが8月で帰国することになりました。今日は本校での最後の授業。様々な工夫を凝らした授業は、生徒たちから好評でした。1日の最後には全校生が集まって送る会を開き、感謝の気持ちを伝えました。

今日の学びから(6月17日)

乾いた涼しい風が清々しく感じられる1日でした。

3年体育はソフトバレーボールの試合。学んだ知識・技能がどこまで生かせるかを実感できる良い機会です。試合後は、何ができて何が課題なのかを振り返ることが大切です。

2年技術はラジオの製作。あと2時間くらいで完成だそうです。週1回来る担当の先生との会話を楽しみながら作業をしていました。

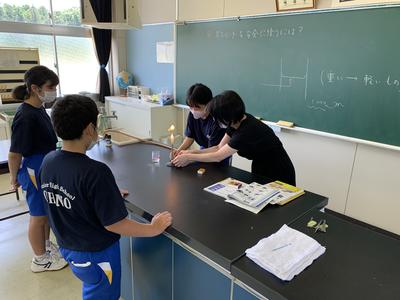

1年理科はガスバーナーの使い方を学ぶ授業。不慣れなマッチを擦って、点火する姿に思わず微笑んでしまいました。理科の器具の使い方に習熟し、実験の面白さを存分に味わことができるようになってほしいと願っています。

PTA奉仕作業を実施しました(6月13日)

土曜授業と並行して、PTA奉仕作業(プール掃除)を実施しました。雨天の中、しかもプールの水が出ないというトラブルに見舞われたにもかかわらず、多くの保護者の皆さんのご協力をいただき、予定どおりに作業を進めることができました。また、駒込地区や薬王寺地区から高圧洗浄機や発電機、貯水タンクをお借りしたことで、作業を円滑かつ効率的に進めることができました。ご協力いただきました保護者並びに関係の皆さまには、衷心より感謝申し上げます。

臨時休業の補填として、今年は7月末日まで1学期の授業が入ります。7月は例年以上にプールに入る機会が多くなると見込まれますので、安全安心なプールの授業を通じて、生徒の資質・能力を高めていきたいと思います。

今日の学びから(6月12日)

蒸し暑さが気になる1日でしたが、今日も生徒たちはひたむきに学んでいました。

3年美術は自画像のデッサン、特に目の描き方についてこだわっていました。1年生はシューズのデッサン、授業の終わりには互いの作品を鑑賞する時間が設けられていました。美術の先生ならではの専門的な指導が受けられる生徒が羨ましい限りです。

1・2年生の学級活動は、1つの教室内で学年毎のグループに分かれて、それぞれに先生が付いて支援していました。学習内容は、「県立高校の新しい入試制度について理解するとともに、友達からのアドバイスをもとに、自主学習の方法や内容を見直す」というものでした。教師が黙って生徒を見守り、生徒が自学の在り方を振り返る姿が印象的でした。

大野中の校舎裏に、燕のつがいが巣を作っています。日本では昔から、家の軒下に巣を作った燕は、雷や火事を防ぐ生き物と信じられ、子どもを生み育てるおめでたいしるしの鳥として人々に愛され、大切にされてきました。

のど赤き玄鳥ふたつ屋梁にゐて足乳根の母は死にたまふなり(斎藤茂吉)

つばくらめ空飛びわれは水泳ぐ一つ夕焼けの色に染りて(馬場あき子)

今日の学びから(6月11日)

気温は昨日より低いようですが、蒸し暑さが気になる1日でした。

1・2年生は合同で体育の授業を行いました。ソフトバレーボールを使い、2チームに分かれてゲーム形式で、パスやレシーブ、スパイクなどの技能の習得を図りました。「3回で相手コートにボールを返す」ことにもこだわってゲームをしていました。体育の授業では、生徒本来の姿があらわれ、歓声をあげながら楽しそうに活動しています。このような生徒の姿を、学校生活でもっと多く見られるようにすることが私たちの課題です。

3年社会(歴史)では、「世界恐慌でイタリアとドイツはどのように対応したか」という課題のもと、学習していました。教科書などの資料から情報を集め、ノートに整理・分析して、知識や技能を習得させることは勿論大切です。しかし、「コロナ恐慌」とも言われるこれからを生きていく生徒たちには、歴史に学びながら、現実世界で生かすことのできる「社会的な見方・考え方」まで養うようにさせたいと思います。知識・技能の習得にとどまらず、思考力・判断力・表現力まで養うことのできる、生徒にとって魅力ある授業をつくることも、私たちの優先すべき課題となっています。

〒979-0216

いわき市四倉町玉山字御城204

TEL 0246-33-2233

FAX 0246-33-2295