夢に向かって、

どんな事にも共に挑戦し、

諦めずに取り組み続ける子

2019年2月の記事一覧

ぱちり

HPの取材は冬場は大変です・・・。戸が閉まっているから・・・。

「取材にきました!!」と入るときもありますが、クラスがシ-ンとしているとなかなか入りにくいものです・・。

そんな折、空気入れ替えのための上の段のサッシが空いているのを発見!!すかさずパチリ!!いい撮影場所が見つかりました。

追伸、授業前の個別練習をテスト撮影しました、授業は妨害しておりません。

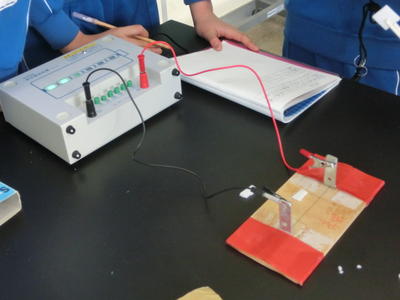

5年生は電磁石!!

算数ほどではないのですが、理科もこの時期は系統的に学習が進みます。(算数だと、学年が違っても、図形を学んだり、計算だったりと直接つながる内容が同じ時期に配置されます。この時期の理科は3年磁石~5年電磁石~6年電気と若干系統的です。)

実際5年生はコイルを巻いて電磁石を作ったり、モーターを学んだりと6年生より私たちの生活に近い学習をしています。

「ここ、どうすんの?」

「くるくるっと回してほどけないようにして・・・。」素直に友だちに尋ねたり、助け合ったり。頼もしい存在や助けたくなる存在も、こんな活動から生まれていきますね。

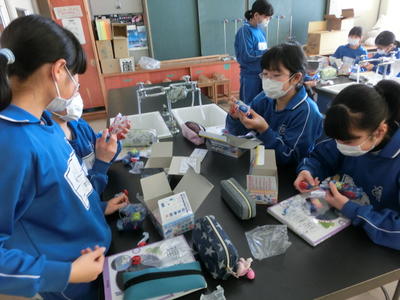

電気を使ったおもちゃ

6学年理科です。電熱線の学習を終えると、後は子どもたちの楽しみにしていた「電気を使ったおもちゃ」作りに入ります。

電熱線の学習は、「【抵抗】」という言葉の説明が難しいので、太さや長さや電圧が変わると発熱の仕方が変わるというかなりファジー(古い表現ですみません・・・。)なまとめになってしまいます。さあ、まずは遊んで、何を作りたいか考えて行きます。どんな遊びやおもちゃが出来上がるか?今から楽しみです!!

補欠

学校では、出張などでクラスを開ける場合に代わりに行く教員のことを補欠と言います。補欠の場合、①教科書を進める(授業する)②プリントなどの補充問題を助けたり丸をつけたりする③テストを行うために見守るなどの仕事があります。だいたいは担任外か管理職が補欠となります。

さて、補欠ですがいろいろなことが分かって楽しいのです。子どもの様子、クラスの様子、クラスの約束・ルール、クラスのマイブーム・・・。

今日は5年生に補欠に行きました。給食をたっぷり食べて、残す子もいませんでした。素晴らしいクラスの様子が見られて嬉しくなりました!!

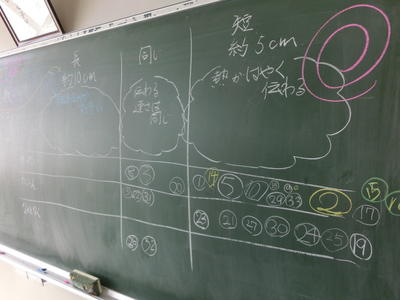

予想と現実

6学年理科です。電熱線にかける電圧や、電熱線の長さを変えたとき、電熱線の発熱の仕方はどう変わるのかを実験で調べます。

理科では予想が大事ですが、それは決まったものではありません。これまでの学習内容や生活経験から素朴な予想を立てます。それが話し合ったり確認したりするうちに少しずつ変わっていきます。何故変わったのか?どの友だちのどの発言から考えたのか?子どもたちに問うことで、予想が少しずつ高まり深まっていきます。予想は当たり外れを気にすることになりがちです。だからこそ、様々な意見が組み合わさって最終的には結果に近づいていくことを大切にさせたいです。花×という言葉があります。当たりではなかったけど花〇的に参考になった意見です。どちらもクラスには欠かせない花です。

初任者研修最後の授業研究を行いました

新しく教員になった先生=初任者は、年間270時間の研修を受ける必要があります。(2年次に30時間)2/1はその中でも実際に授業を行って授業技術を高める授業研究の今年度最終回分の授業を音楽で行いました。リズムを組み合わせて自分たちの曲を作ります。班で相談して、音楽をつくって、みんなの前で発表する。子どもたちの活き活きと活動する姿が見られました!!これから、1年間の研修のまとめを行っていきます。指導に当たられ、毎週金曜日来校してくださったM先生、ありがとうございました。

いわき市郷ヶ丘三丁目50-18

TEL 0246-28-1341

FAX 0246-28-1350

令和5年度

ほけんだより

図書館だより

生徒指導

各種計画等

運営委員会

↑

運営委員会にて、所属する会の年間計画を作成する方は、上記のファイルをダウンロードしてお使いください。