2019年12月の記事一覧

第2学期終業式を行いました

24日(火)、第2学期終業式の日を無事に迎えることができました。終業式では、校長式辞に続き、各学年代表生徒の意見発表がありました。また、各種コンクールの表彰も行いました。

今学期も本校教育活動に対して、保護者や地域、関係の皆様からご支援いただきましたことに厚く御礼申し上げます。

※終業式辞は下をクリックしてください。

(式辞を聞く全校生)

(1年代表生徒)

(2年代表生徒)

(3年代表生徒)

(常任委員長からの表彰)

「天声人語」で200字作文に挑戦!!

23日(月)、「『天声人語』を読んで200字作文を書く」という学習を全校生が行いました。今回で3回目です。今日のお題は、「『タピオカ入りミルクティー』が日本で流行した要因について、若者の視点から分析し、考えたことを書く」というものでした。

コラムを読むことと、自分の考えを書くことが短時間で、しかも合わせてできるお得な学習です。週1回とはいえ、「継続は力なり」で、生徒の世界を広げ、表現力を高める効果が期待できます。添削後の作文は生徒に返却していますので、ご家庭でも話題にしてみてください。

(1年生、頑張って書いています)

(2年生も負けじと書いています)

「ほけんだより冬休み号」をアップしました

23日(月)、「ほけんだより冬休み号」を使って、養護教諭が全校生に話をしました。今回は「ゲーム・ネット依存、ゲーム障害」について取り上げました。ご家庭でも話題にしていただければ幸いです。

※「ほけんだより」は下をクリックしてご覧ください。

「いわき生徒会長サミット実践報告会」が行われました

21日(土)、市文化センター大ホールにおいて、「いわき生徒会長サミット実践報告会」が行われました。本校からは、サミットメンバーである2名の生徒が参加しました。事前の準備会を何度も経ることで、今年度の活動を振り返り、このように発信することで、サミットでの学びを確かなものにしていると、報告会を見て感じました。

サミットメンバーに限らず、本校生徒が学校以外の場でも学びの機会を持てるよう、これからも積極的に支援していきます。

学校評価アンケートの結果について

先日、保護者の皆様にご協力いただいた学校評価アンケートの結果についてお知らせいたします。本結果は、今後の学校経営・運営に生かしてまいりますのでよろしくお願いいたします。

※ 結果は下をクリックしてご覧ください。

(19日、2年英語の授業)

「授業アンケート」を実施しました

20日(金)、2学期末を迎え、全校生を対象とした「授業に関するアンケート」を実施しました。このアンケートは、本校教員の授業や学習指導の改善に役立てることが目的です。また、アンケートを実施するに当たっては、回答結果が評価等には影響しないことを生徒に説明した上で行いました。

<アンケート質問の一部>

◯ 板書だけでなく、自分の考えや友達の考えなども書いているか。

◯ 先生の指示やアドバイスを踏まえて、自分の言葉でまとめているか。

◯ 先生はワークシートだけに頼らず、自分でノートをまとめる力、自分のノートをつくり上げる力を育てているか。

◯ 各教科の授業がさらに充実するための意見や要望

(2年生は国語科「書写」で書き初め課題に取り組みました)

(1年生は技術科でチューリップの球根を植えました)

今日の学びから(12月19日)

19日(木)は、朝の10分間、放課後の15分間を使った「Eトレ」でした。下にあるとおり、問題は基礎的な英単語・連語及び英語基本文・基本表現です。

<1年問題の一部>

写真・絵、公園、はじめまして、「あれは遊園地ですか」「彼女はニューヨーク出身ではありません」等

<2年問題の一部>

休日、滞在する、思い出す、「私は来週イギリスを訪れる予定です」「私にあなたのパスポートを見せてください」等

「Eトレ」では、英語の教員のみならず、全ての教員が生徒の学習支援に当たっています。また、家庭でも習得を確実なものにできるとよいでしょう。

3年生は放課後、数学の学習会をサポートティーチャーや2名の教員の支援のもとに行いました。サポートティーチャーの学習支援は、今日で30回目でした。

(1年Eトレ)

(2年Eトレ)

(3年学習会)

全校道徳を行いました

18日(水)、全校生を対象にした道徳の授業を行いました。授業者は教頭先生です。授業で取り上げた資料は『それでも僕は桃を買う』でした。生徒たちは、学年混合の縦割りグループに分かれて、「この世界から偏見や差別をなくすためにはどうしたらいいか?」を考え、意見を交流しました。その後、「分かっているのに無くならないのはどうしてか」などを話し合ったり、各自が深く考えたりしました。ご家庭でも話題にしていただけると幸いです。

※資料『それでも僕は桃を買う』は、下をクリックしてご覧ください。

第6回いわき志塾の参加生徒募集

第6回いわき志塾が、以下のとおり行われます。今回は、科学技術の分野で活躍する方々を講師にお招きします。本校でも、参加生徒を募集しています。自分の見方・考え方を広げ、志を育む機会にぜひしてください。

<第6回いわき志塾>

日時:令和2年1月18日(土)12時半~17時

場所:いわき市文化センター4階

※下もクリックしてご覧ください。

いわき生徒会長サミット実践報告会のご案内

いわき生徒会長サミットの生徒たちが、以下のとおり、今年度の活動について報告いたします。本校からは、2名のサミットメンバーがステージに上がります。多くの生徒、保護者、関係の皆さんに、ご来場いただければ幸いです。

<いわき生徒会長サミット実践報告会>

日 時:令和元年12 月21 日(土)14時~16時

場 所: いわき市文化センター1階 大ホール

※下もクリックしてご覧ください。

今日の学びから(12月16日)

6時間目、1年生は数学の単元テスト(空間図形)、2年生は長文読解の問題演習でした。静かな雰囲気の中、集中して問題を解く生徒の姿が目立ちました。3年社会科は、いわき税務署の財務事務官の方を講師に招いた「税の学習」でした。公民の授業では、これから本格的に税金について学習していきます。

朝と放課後の短時間学習は、2回目の「天声人語で200字作文にチャレンジ」でした。一人でも多くの生徒が書く力を高め、世界観を広げることを願っています。

(1年数学 単元テスト)

(2年英語 長文読解問題演習)

(3年社会 税の学習)

(天声人語で200字作文)

ファイナンスパークを実施しました

13日(金)、本市の特色ある教育プログラムの一つ、「ファイナンスパーク」(FP)を体験施設エリムで実施しました。対象は2年生です。3名の保護者の皆さんにも、ボランティアとしてお手伝いいただきました。

FPは、公益社団法人ジュニア・アチーブメント日本の提供する経済教育プログラムです。FPは、税金、保険、食費、光熱費など生活に必要な費用の試算、様々な商品やサービスの購入・契約などを体験し、実社会にあれる情報を適切に活用する力や、自らの生き方につながる生活設計能力などを育成することをねらいとしています。

生徒たちは8時間の事前学習を終えて、今日の体験活動を迎えました。今日は、各自に与えられた年収や家族構成に基づいて、赤字にならないような1か月の生活費計画を立てました。生徒たちは、税金を納めた後に手元に残る所得を、どのような優先順位で支出したらいいか、電卓を片手に決めていました。

FPを通じて、家計の支出には義務として必ず支払うもの、生活する上で欠かせないもの、欲求に根ざすもの、ぜいたくなもの、金額が大きく月々の給料では手に入らないもの、暮らしを豊かにするもの、将来への投資、予期しない支出などがあることを学びます。また、様々な企業(店舗)を回り、情報収集をした上で、どんな商品やサービスを購入するかを自らの価値観に基づいて決めていきます。さらには、株や為替で得る収入についても学びます。

生徒たちは、限られた所得の中でどのように家族を養い、豊かで充実した暮らしをしていくかを経済的な視点から学びました。また、生活費計画を立てるには、必ず犠牲にするもの(オポチュニティコスト)があるという大切な概念を学びました。普段とは違った頭の使い方をして、悩みながら生活費計画を立てたので、「疲れた」という声も聞かれましたが、表情には大いに達成感がうかがえました。

Eトレもスタート

今月から週1回、「Eトレ」とネーミングした英語学習もスタートさせました。単語や連語、基本文や基本表現の習得を授業以外でも行わせることが目的です。朝の10分間で学習した内容(プリント)を、放課後の15分間(ミージョタイム)でテストします。基礎中の基礎ですので、ぜひ満点を目指してほしいと思っています。英語は、読む力と書く力が基盤です。疑問点は先生にきいたり、参考書などで調べたりしながら、家庭でも毎日こつこつと取り組んでください。

3年生は放課後、数学の学習会に臨みました。サポートティーチャーと数学の先生の計2名が学習支援にあたりました。

(1年Eトレ)

(2年Eトレ)

(3年学習会)

新聞コラムを読んで200字作文を書く

今月から週1回、朝日新聞に掲載されているコラム「天声人語」を読んで、200字作文を書くという学習を全学年で始めました。目的は、生徒の見方・考え方を広げること、読む力や書く力を高めることにあります。朝の10分間でコラムを読み、放課後の15分間(ミージョタイム)で200字作文を書きます。200字作文は、県立高校入試で課されますし、800字などの長い文章を書く基礎練習にもなります。

今日の課題は、東京オリンピックに関するコラムを読んで、「2020年東京五輪で、マラソン・競歩の試合会場を札幌に変更することについて、賛否を明確にした上で、考えたことを書く」でした。どの学年の生徒も、時間内に書き終えようと懸命に原稿用紙と向き合っていました。今週中には添削しコメントを入れて、一人一人に返却する予定です。

「継続は力なり!」

放射線教育を行いました

9日(月)、医療創生大学の石川哲夫先生を講師にお招きして、全学年を対象に放射線教育を行いました。石川先生からは、放射線の種類や性質、放射線の利用、放射線との向き合い方などについて、実験を交えて、分かりやすく、そして面白くお話しいただきました。

石川先生のお話にもあったように、放射線は私たちの身の回りに日常的に存在しており、放射線を受ける量をゼロにすることはできません。空気や食べ物などにも常に放射性物質が存在していますし、病院では放射線が検査や治療に利用されています。その他、例えば、放射線は工業分野では製品開発などに利用されたり、農業分野では品種改良などに利用されたりするなど、放射線は私たちの生活を豊かにするためにも利用されています。

これからも、放射線への理解を確かなものとし、一人一人が今後の放射線との向き合い方を考えていけるようにしたいと思います。

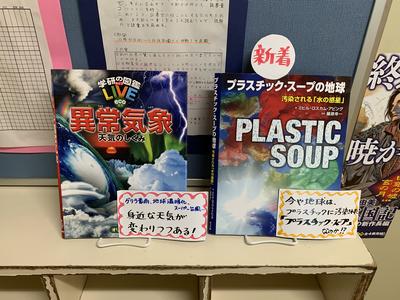

読書の習慣を育みたい

5日(木)、図書室の前には、新着本の展示がされていました。また、国語科の先生が昼の放送で紹介した小説本のポスターが掲示されていました。

先日実施したアンケートの結果では、本校生徒の約3割が家庭で読書をする習慣がなく、また約8割の生徒が新聞を全く読まないことが分かりました。

一方で、家でゲームをする時間、メールやネットをする時間は、平日にもかかわらず平均約2時間となっています。

読書の習慣がないこと、ゲームやネットの時間が決して少なくないことが、生徒の現在や将来に様々な影響を及ぼすことが懸念されます。

3年生は早くも、高校入試の面接の準備をスタートさせました。面接準備を通して、自分との対話を深めてほしいと願っています。

学校だより第10号をアップしました

学校だより第10号は、下をクリックしてご覧ください。

〒979-0216

いわき市四倉町玉山字御城204

TEL 0246-33-2233

FAX 0246-33-2295