5年生 理科「物のとけ方」授業研究会

今日は5年生理科の授業研究会を行いました。

今日の授業は「物のとけ方」の学習の始めに当たるところで、

4つの粉、「食塩」「食紅」「片栗粉」「チョークの粉」をそれぞれ水に溶かし、

「物が水に溶けるとはどういうことなのか」について考えました。

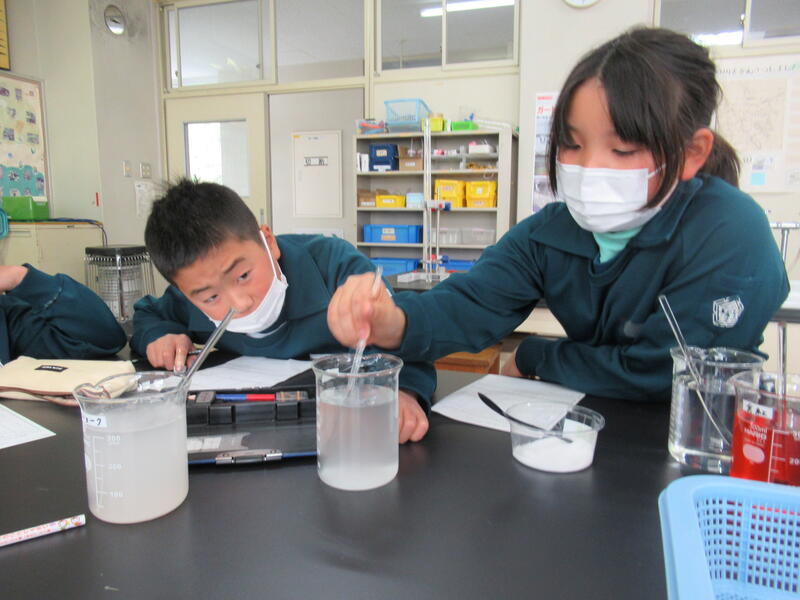

まず、2グループに分かれて、4つの粉を溶かしてみました。

水に溶かすと、粉が消えてなくなったり、色が変わったり、水に溶けずに残ったりします。

それらを観察し、比較しながら「どれが溶けていると言えるのか。」を考えました。

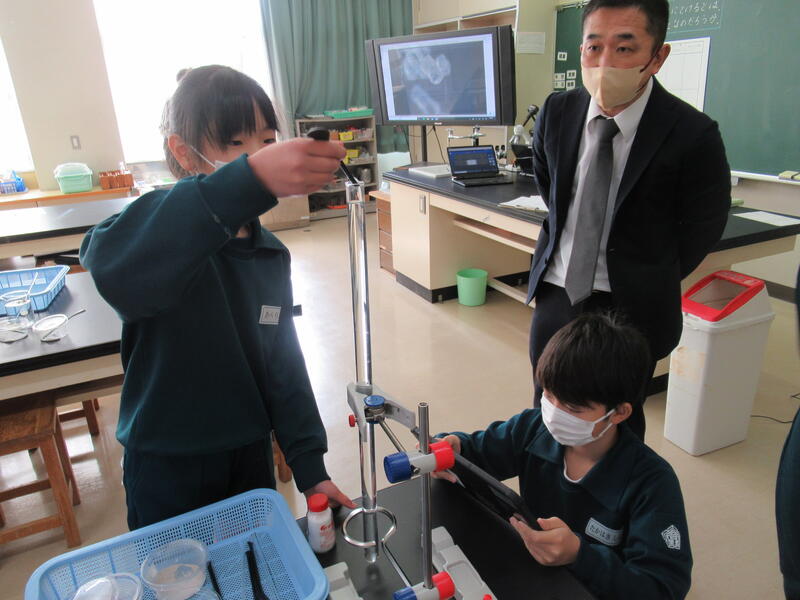

そして、水を入れた長い試験管にそれぞれの粉を入れ、下に沈むまでにどのような変化が起こるか観察しました。

粉によって落ちていく間の様子が違っていて、見ているとその違いがよく分かりました。

どんな状態だと溶けていると言えるのかについて、グループで話合いながらまとめていきました。

さらに全体での話合いから、「つぶが見えなくなること、にごらず透き通って見えるようになること」が

物が水に溶けるということだと考え、まとめることができました。

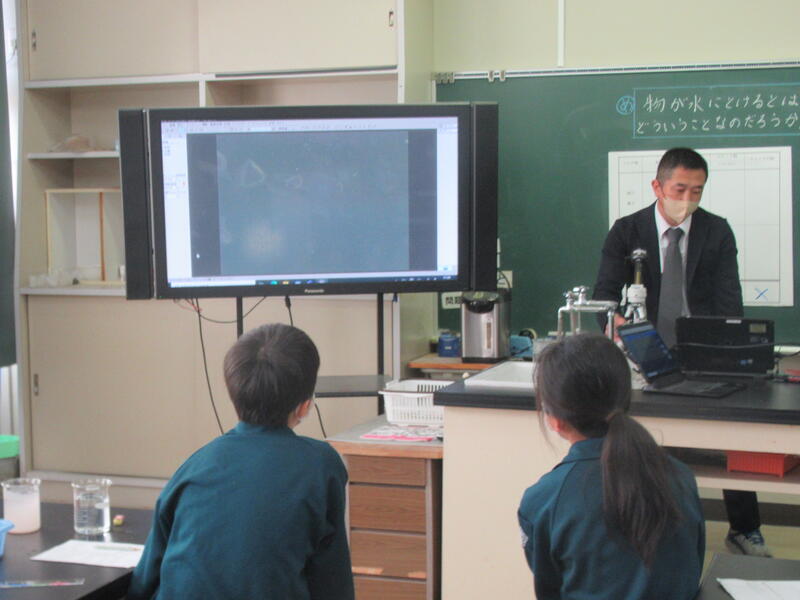

最後に、顕微鏡を大型ディスプレイにつないで、ミクロの世界で「食塩」の結晶が水に溶ける様子を見ました。

塩の結晶がどんどん消えていく様子を見て子供たちは感動し、「本当だ。とけてる!」と歓声を上げていました。

「物が溶ける」とはどういうことなのか、様々な実験を通して子供たちは実感することができました。

観察・実験など体感しながら学ぶ、理科の学習の醍醐味を味わうことができ、

これからの学習への興味・感心を高めることができた授業となりました。